“错误出生”损害赔偿请求权争议

——以国内司法审判现状为视角 *

2019-10-23李想,庄家强

李 想,庄 家 强

(安徽财经大学 法学院,安徽 蚌埠 233030)

为提高出生人口的质量,减少具有先天缺陷婴儿的出生,我国在产前检测方面制定了明确的法律法规,以希医方严格遵守。然而,实践中关于错误出生的案件还是呈上升趋势,如某些医疗机构未尽到对孕妇的告知义务而侵犯知情权进而导致孕妇错失进一步诊疗及决定是否终止妊娠。由于我国没有专门的法律规范对此类案件进行指导,不同法院在处理此类案件中所依据法律法规、裁判说理、裁判结果往往不统一,造成司法实践中“同案不同判”的现象。这与习近平新时代所倡导的“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法精神是相违背的。有基于此,将对此类纠纷的请求权基础争议及赔偿争议予以分析。

一、错误出生案件司法审判现状——同案不同判

错误出生是指孕妇在产检过程中,由于医方的过失,根据现有医疗水平,对胎儿缺陷情况应当检查而未检查出,或者检查出缺陷未告知孕妇,导致孕妇误以为胎儿健康选择生产却产出缺陷儿的现象,也称为“不当出生”。这一概念最初来源于美国的美国的Gleitman v. Cosgrove一案,在美国被称为“wrongful birth”。

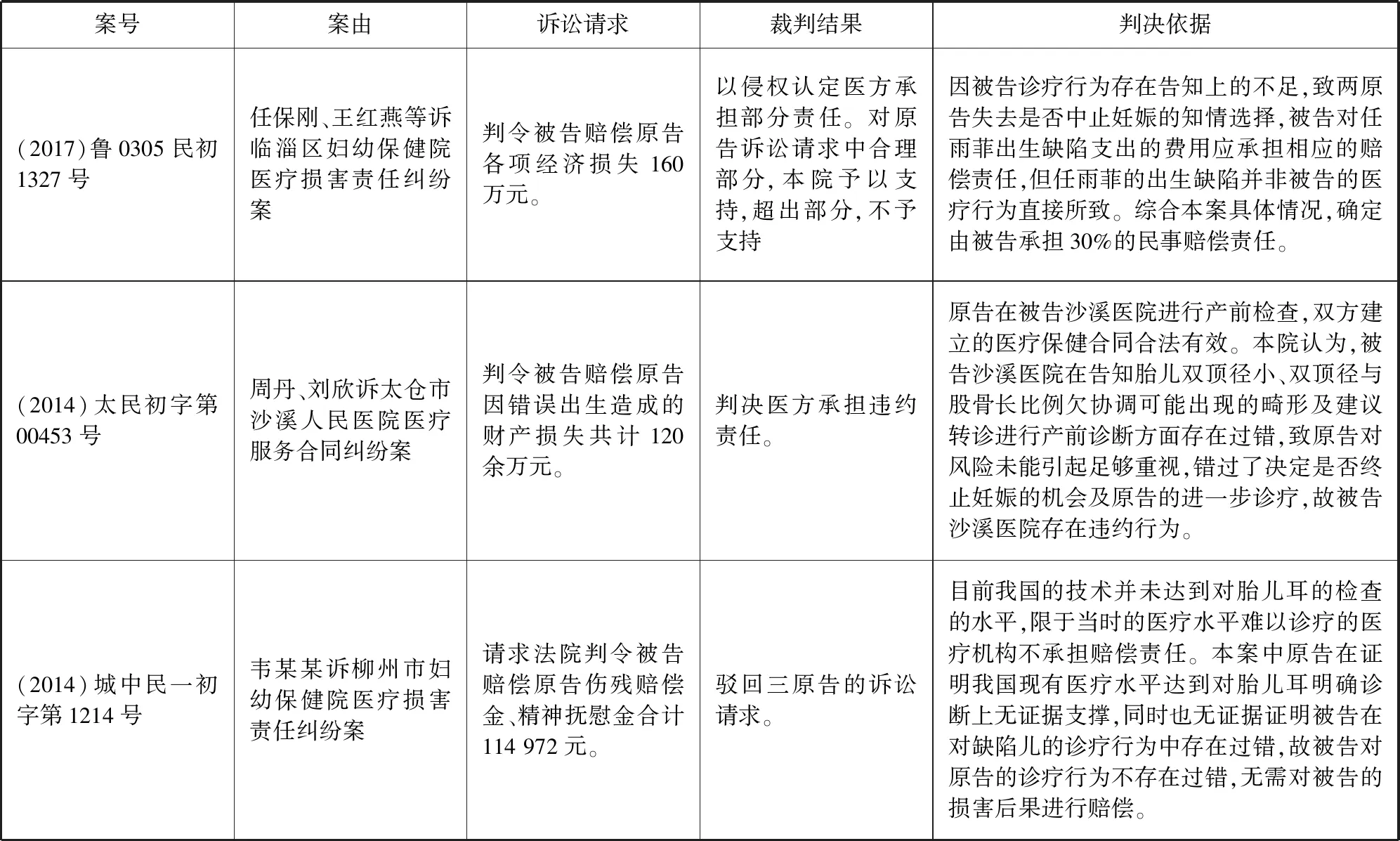

目前,我国错误出生案件可以总结为三种裁判结果,分别是:第一,以侵权认定医方承担部分责任的判决(如:表1任保刚、王红燕等诉临淄区妇幼保健院医疗损害责任纠纷案);第二,医方承担违约责任的裁判(如:表1周丹、刘欣诉太仓市沙溪人民医院医疗服务合同纠纷案);第三,驳回父母及缺陷儿起诉的判决(如:表1韦某某诉柳州市妇幼保健院医疗损害责任纠纷案)。表1是近年来我国错误出生案件司法审判情况。其内容表明了司法实践中一审审判环节“同案不同判”背后的损害赔偿请求权争议之所在。

二、我国错误出生案件请求权争议分析

(一)错误出生的损害赔偿请求权基础争议

表1 我国错误出生典型案件一审裁判情况

资料来源:中国裁判文书网;中国法律资源库。

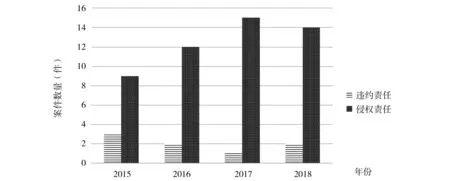

图1 错误出生案件损害赔偿请求权基础案件数量图

如图1所示,根据中国裁判文书网最新更新数据显示,我国近四年错误出生案件数量共计64件,其中原告以被告违约为请求权基础提起诉讼的错误出生案件明显少于以医疗机构侵权为请求权基础的案件量。现对错误出生案件损害赔偿请求权基础争议用比较研究方法分析国内外司法实践中的做法及法理溯源。

1.医疗机构的违约责任——以大陆法系国家为代表

作为更加注重契约精神的大陆法系国家,德国联邦法院对于错误出生案件的判决态度同样以维护契约精神为目的,采用由合同的不完全给付赔偿因医方的违约造成的孕妇的损失为请求权,追究医疗机构的违约责任[1]。研读德国对错误出生案件所持态度的相关学术观点和判决,不难发现,在德国,其用“不被期待儿之诉”统称由错误出生和错误怀孕生下的婴儿,不管是不是残疾儿[2]。这就意味着,德国的司法精神,最先在概念上就抛开了对残疾儿和健康儿本身是否是一种损害之理解的尴尬境地,他们认为人生而平等,不管是由错误出生生育的残疾儿还是由错误怀孕出生的健康儿,都属于不被期待的生命,但这些生命的人格权是需要受到肯定的,因此错误出生案件的原告方损失应当在于对诊疗目的没有达成造成的影响,而非残疾儿的降临本身是个错误[3]。

与此同时,一些学者认为,在错误出生案件中,被告医疗机构的过失诊疗行为导致缺陷儿的出生,虽然缺陷儿的缺陷结果不是由医疗机构的诊疗行为导致,但其行为应当属于侵犯了孕妇在诊疗和生育过程中的身体健康权,符合德国侵权法所保护的法益,可以通过侵权法找寻救济途径[4]。但德国联邦法院的判决要旨否定了上述观点。德国法院认为,错误出生案件并非侵犯了缺陷儿母亲的身体健康权,按照此类案件为例,德国侵权法所保护的缺陷儿母亲的身体健康权是指,由于生育残疾儿所冒风险的巨大,本可以自然生产或者普通剖腹产的孕妇要增加手术的复杂程度和对母体的伤害程度并最终导致了这种损害的发生。而德国的不被期待儿案件,很明显,母体生育不被期待儿是由于医疗机构的过失,孕妇作出错误决定导致的,并非有心理准备的,其生育过程属于主观上不会因意外风险而担忧的自然分娩过程,这是医学上所有母体生育婴儿都应承担和经历的过程,不能认为侵害了孕妇的身体健康权。因此不能通过侵权法来作为救济途径。

2.医疗机构的侵权责任——以英美法系国家为代表

英美法系国家多以提起侵权损害赔偿责任为请求权内容来解决错误出生案件对原告造成的损害。通过研读有关学者的观点及现今相关文献及裁判案例,现以美国和英国的司法指导意见为例,分析英美法系所支持的医疗机构的侵权责任的构成。

(1)美国。美国作为判例法国家,针对此类案件,通过1995年的在Greco v. United States案确定了对错误出生侵权损害赔偿案件的支持,同时否定了错误生命之诉的合理性,对美国在此后类似案件中的处理及裁判理由确定了标准和指导意见。该案中原告分别以残疾儿和残疾儿父母的名义对被告医疗机构提出赔偿残疾儿的必要医疗费用以及赔偿由残疾儿出生导致的对残疾儿父母的精神损害费,法院对此诉求所作出的判决是:1.支持残疾儿父母的精神损害赔偿请求权;2.否定了残疾儿的诉讼主体资格;3.进一步明确了错误出生之诉的赔偿范围,即父母因医疗机构过失作出错误抉择,生下残疾儿导致精神痛苦的精神损失费及数额,父母因抚养残疾儿所额外支付的必要医疗费用及数额。

上述可知,法院对该案的判决内容说明了美国由此规范了错误出生案件的赔偿问题和请求权基础,对此类案件的判决有了统一的认识,明确医生的诊疗义务和责任范围。另外,明确否定了错误生命之诉的正当性。其认为,残疾儿的生命完整性的缺失是先天性导致,而非医疗诊断导致,二者无因果关系,生命完整性的缺陷不属于损害结果,不能将所有的不完美都归咎于医院的诊疗行为,这既符合司法的公平公正,也能够在一定程度上加强医生的责任感,社会的正义感,这也是比较认同的判决方式和判决理由。

(2)英国。作为英美法系国家,与美国判例法不同的是,英国于1976年颁布的《生而残障民则责任法》中明确了错误出生案件的请求权基础,它规定由于医院的过失行为导致父母错误决定而生下残疾儿进而导致的精神损害和额外经济损失的纠纷问题,按照侵权来处理。

由此可以看出,英美法系国家所持的处理问题的方法是支持以侵权作为请求权基础,与此同时与错误生命作出了区别,其否认的错误生命的正当性。英美法系国家关于该类案件的救济途径体现了其对残疾生命人格权的肯定和尊重,以及对残疾儿父母生育选择权的保护,符合侵权法保护的目的。

(二)错误出生损害赔偿请求权的赔偿争议

在错误出生案件中,原告不管是以医疗机构的违约行为还是医疗机构的侵权行为为由提起诉讼,其目的就在于:1.通过司法的公平公正维护自己的权益(讨一个说法);2.由于残疾儿出生的事实给原告造成的额外经济损失进行补偿。因此,确定何为损害发生前状态存就成为司法实务界的另一个判决焦点。

目前学术界对此仍然存在争议。按照相当一部分学者的观点,医疗机构的产前诊断过失或者违反《母婴保健法》未向孕妇或其直系亲属告知有关胎儿健康状况,侵犯了孕妇的知情权和生育选择权,使本来可能作出终止妊娠决定的孕妇误以为胎儿正常而生下先天性缺陷儿,因此损害钱的状态应当是“终止妊娠”的决定。按照此种说法,孕妇在产检后的怀孕期间及生出残疾缺陷儿以后,都属于损害结果。如此而来,根据我国的侵权损害赔偿原则,赔偿范围则扩大到了医疗机构出现过失产检行为之后孕妇的妊娠环节的怀孕费用以及依照正常生育程序的一般生育费用。

显然,此种观点是不可取的。原因有两点:第一,这种观点所确定的赔偿范围不合理,将孕妇正常怀孕期间的费用和一般生育费用纳入其中,非伦理化的加剧了医疗机构的损害赔偿范围,不利于医疗行业科学性的健康发展,过度维护原告方的利益而未考虑到医患关系的发展以及对以后类似案件的借鉴作用;第二,将损害前的状态确定为孕妇终止妊娠的决定,就意味着孕妇正常生育过程是一种损害,暂且不过问生育出健康婴儿或缺陷儿,这种观点首先认为“生命的出生”是一种损害,这是对人格权的直接否定,认为只要产检出胎儿的发育状况不正常,婴儿就不该出生。而事实上这是一种主观臆断。我国的计划生育政策倡导优生优育,赋予了医疗机构在产检中对孕妇的告知义务和提出建议权,但不管是出于《母婴保健法》之规定,还是人性伦理角度,最终是否终止妊娠的决定权在母亲本身。因此不能想当然认为损害前的状态一定是“终止妊娠”,也就是胎儿未出生。

因此,支持将损害前的状态确定为“胎儿父母生出健康婴儿”。理由有二:第一,弥补了上述有关学者对人格权变相否定的缺陷。在预防残疾儿出生的案件实务中不难看出,胎儿父母并非不想要孩子,而是想要健康的孩子,这与错误怀孕的损害赔偿不是一个范畴[5]。因此,我们应当认为婴儿父母的损害发生来源于本想通过产检安心养胎生育出健康婴孩,而由于医方能检测未检测或有义务告知而未告知导致胎儿父母误以为腹中胎儿一切正常,仍按照健康胎儿的怀孕和生育程序经历妊娠过程,本仅需支付健康婴儿所需的抚养费用却因此意外发现需要支付额外医疗费用及特殊抚育费用。这与胎儿父母与医疗机构进行产检服务的期待利益是相悖的,但并未因此认为残疾缺陷儿的出生是一个错误,肯定了缺陷儿出生的人格权[6]。无论婴儿出生状况是健康或者有缺陷,按照“呼吸说”只要胎儿出生是活体,那么就应当肯定其人格权,肯定其在法律上的民事权利能力。第二,能够合理确定损害赔偿范围。因此,将错误出生损害前的状态确定为“生出健康婴儿”,能够有效避免赔偿范围计算时的不合理扩大,如正常的怀孕行为期间费用不应当列入医疗机构的赔偿项目。

三、解决错误出生损害赔偿请求权争议的有效途径

(一)立法完善错误出生案件请求权基础

目前在我国,以医疗机构的违约类型的不完全给付作为请求权基础所依据的法律法规趋于完善,主要依据《合同法》关于缔结医疗服务合同时的当事人义务完成情况确定其违约事实和违约程度。然而,侵权损害项下的请求权争议的立法工作仍应当完善。《侵权责任法》第二十条、第五十七条、第五十八条、第六十条、《母婴保健法》第二十三条以及《产前诊断技术管理办法》相关条款是实务界法官予以判决的基本法律依据。

近年来,在司法实务界的错误出生纠纷案件的逐渐增多,孕妇的优生优育选择权,或者说生育选择权已经不再是适合以“其他人格权益”找寻法律保护的依据了。这种案件已经不具有临时性,亟待需要《侵权责任法》对孕妇的人格权进行完善,让司法实务界有法可依,减少自由裁量的滥用,依法解决纠纷,维护公平,使当事人因残障儿出生额外支付的巨大经济负担有希望赔偿[7]。

(二)统一医疗机构责任认定标准

由于同案不同判,故司法实务中这几大难题亟待解决:首先,究竟如何明确医疗机构的注意义务和告知义务;其次,如何确定其注意和告知义务的违反是属于侵权还是违约;最后,如何解释妇女的“优生优育选择权”属于侵权法所保护的客体。

首先,违反法律对医疗机构相关义务的强制性规定的,属于侵权行为,即医疗机构若违反法定义务,则归属于侵权损害赔偿;若违反的是医疗服务合同中合同相对人双方具体的约定义务,则属于违约。

其次,现有法律规定,若胎儿患有严重遗传性疾病,或遗传缺陷,或继续妊娠可能导致孕妇健康危险的,医师都应当具有告知义务并提出相关医学意见,可以看出其弥补了《侵权责任法》第五十八条有关医疗责任的部分,如此便能明确医疗机构的注意义务和告知义务。其中《母婴保健法》第十八条明确规定符合某些情形时医师应当向夫妻双方说明情况,并提出终止妊娠的医学意见[8]。这明确了医疗机构的注意义务和告知义务,并且第二款对违反义务的后果规定也明确了医疗机构应当承担的责任。

最后,关于孕妇的优生优育选择权,学术界有肯定和否定两种观点。持肯定观点的学者认为,优生优育选择权是我国怀孕夫妇法定的一项权利,也可称为生育选择权,可归纳为自主决定权中的一种,符合侵权法所保护的客体,医疗机构在诊疗过程中的过失行为,应当告知而为告知,或者应当诊断出而未诊断出胎儿的缺陷情况,使孕妇基于对医生的信任作出错误的决定,导致对孕妇对生育选择权的侵犯,理应适用侵权法解决;持否定观点的学者认为,我过侵权法并未明确规定孕妇的优生优育选择权属于侵权法所保护的客体,就不能认为医疗机构的诊疗行为的过失是一种侵权行为。对此,本文认同“优生优育选择权”是侵权法所保护的法益之一,可以从“等人身、财产权益”的兜底权利中找寻优生优育选择权的存在价值。正如王泽鉴先生与梁慧星先生在“歌乐山大讲堂”中提及,“客观权利的存在不是基于条文对此有无规定,永远不能说没有法律条文对某项权利的明文规定,该项权利就不存在。”否则在案件的裁判中就会出现一种现象:权利被客观侵犯,却不能通过法律寻求帮助,这种结果是法治社会最为悲哀的。

四、结 语

随着医疗技术不断前进,医疗机构应当及时引进产前检查新技术,弥补因技术落后导致能查未查的胎儿不正常发育状况。然而,在城乡医疗水平差距较大背景下,农村孕妇产检意识较为淡薄,因此,政府相关部门应当对此方面予以重视并提供相应资金支持,积极引进先进医疗技术,提高产前检查质量。除此之外,相关单位可以针对产期检查意识相对较弱的孕妇人群定期组织产前检查意识培养讲座,增强知情权和自主决定权等人格权益的培养意识。同时,在医疗机构引进产前检查新技术时,应当充分详尽的了解新技术的优缺点以及与传统技术的差别,并对孕妇及直系亲属进行告知,坚定对医疗机构的信任,维系良好的医患关系,降低错误出生案件发生率。