基于5E教学模式的“细胞膜和细胞壁”(第1课时)教学设计

2019-10-23柯小红

柯小红

(浙江省平湖市新华爱心高级中学 嘉兴 314200)

1 教材分析与设计思路

本节是浙科版高中生物学教材必修1《分子与细胞》第2章第2节的内容。由于内容量大,分为2个课时讲解,其中第1课时主要介绍细胞膜的流动镶嵌模型以及细胞膜组成成分的生理作用。本节内容是在学生学习了第1章“细胞的分子组成”的基础上,进一步探究蛋白质和脂质等物质是如何有机结合构建细胞膜结构的;此外,又是学习第3章“物质出入细胞的方式”的基础。因此,本节课在教学中起着至关重要的作用。

本节课的重难点是构建细胞膜的结构模型和理解其具有选择透性的原因。但由于研究对象的微观性和抽象性,学生较难真正理解细胞膜。为实现教学目标,突破重难点,笔者基于5E教学模式[1]进行教学设计,组织形式多样的学生活动,引导学生自主探究和合作探究,逐步建立细胞膜的基本结构模型。本节课按照细胞膜的功能到结构、再到功能的线索进行设计,充分体现了结构与功能相适应的生命观念。

2 教学目标

依据课程标准的内容要求、学业要求,并围绕培养学生生物学核心素养的要求,制订了如下的教学目标:

(1) 通过讨论细胞膜上磷脂分子和蛋白质分子的功能,形成结构与功能相适应的生命观念。

(2) 通过对玉米籽粒的染色实验,验证活细胞吸收物质具有选择性,培养科学探究的能力。

(3) 通过阅读细胞膜的科学史,尝试利用教具构建细胞膜的结构模型,提升科学思维能力,感受实验技术的进步对科学进步的影响,培养社会责任感。

3 教学过程

3.1 引入(engage)——“活动: 验证活细胞吸收物质的选择性”

教师首先介绍玉米的胚和胚乳,提供煮过和未煮过的玉米籽粒作为实验材料,学生参照教材进行分组实验,最后观察和描述实验现象与结论。

设计意图: 从学生熟悉的事物出发,激发学生学习兴趣;通过课堂实验,不仅可以培养合作探究精神,还可以锻炼他们的动手能力,语言表达能力和理性的科学思维能力,还会有学生质疑:“为什么一定要纵切”“可不可以先染再切”等,如此可让学生产生探究的欲望,也为细胞膜结构的学习埋下伏笔。

3.2 探究(explore)——细胞膜的结构 具体分为以下两个环节:

3.2.1 探究细胞膜的成分 教师提供资料1: 1895年,欧文顿(E. Overton)用500多种化学物质对植物细胞通透性进行了上万次实验,结果发现凡是溶于脂质的物质比不溶于脂质的物质更容易通过细胞膜。资料2: 二十世纪初,科学家分离得到哺乳动物红细胞的细胞膜,分析发现它可被蛋白酶(能专一地分解蛋白质)水解。学生阅读学案上的这些资料后,思考细胞膜的组成成分并回答。

其间,为激活学生已有的知识,教师做进一步引导: ①蛋白质的鉴定还可以用什么试剂?现象是怎样的?②第1章主要学习了4种脂质,那你认为哪一种是最可能构成细胞膜的主要成分?学生思考并回答。

设计意图: 阅读资料,学生根据已有的化学和生物知识推导出细胞膜的组成成分,不仅能提升自信心,加深对膜成分的印象,还可以培养提取信息的能力,同时帮助学生在关键知识间建立起联系,培养知识迁移的能力。

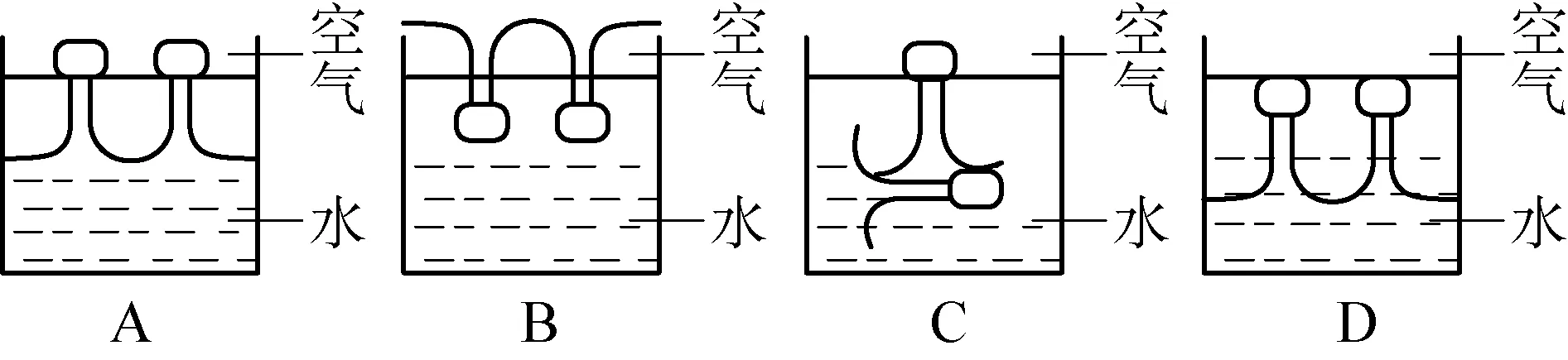

3.2.2 构建细胞膜的结构模型 教师介绍磷脂分子的结构和模式图,并呈现课堂练习1: 如图1所示,若将细胞膜的磷脂分子提取后,放入盛水容器中,磷脂分子稳定分布方式为哪种?

图1 磷脂分子在空气—水界面的分布

学生根据磷脂分子头部亲水、尾部亲脂的特点,基本都能选出B选项。

教师顺势引导: 在细胞内外都是大量水溶液的环境中,膜上的磷脂分子如何才能稳定存在?画出你认为可能的排布图[2]。学生思考分组讨论,并在学案上绘制;同时,请一位学生利用10个磁性贴纸在黑板上展示模型,并说明理由。教师组织生生评价。

教师展示资料3: 1925年,高特(E. Gorter)和格伦德(F. Grendel)把细胞膜中的磷脂抽提出来,铺成单层分子,发现面积是细胞膜的两倍。如果你是科学家,你会推测出什么样的结论?学生较顺利地推出细胞膜中磷脂分子排列为两层。

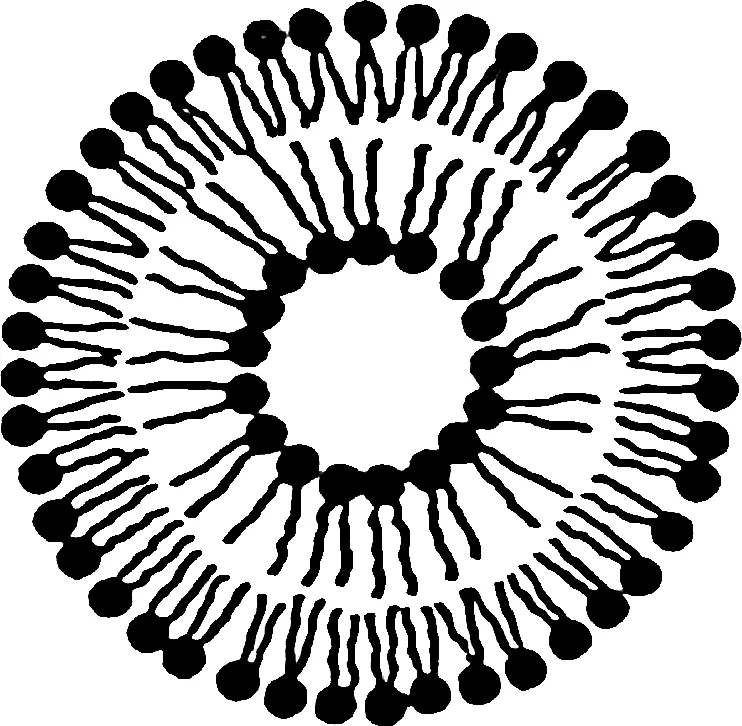

教师呈现图片(图2),介绍“脂双层”“单位膜”的概念,学生修正自己在学案上绘制的模型,并阅读教材。

图2 细胞膜上磷脂分子的分布情况

蛋白质分子和磷脂分子一样,也有亲水和疏水的部分。教师提供4种不同类型的蛋白质,亲水性蛋白、疏水性蛋白、两端亲水但中间疏水蛋白、一端亲水且一端疏水蛋白,让一位学生利用磁性贴纸补充在脂双层中,其他学生在学案上对模型进行补充,并进行生生互动。

依赖电子显微镜技术的发展,科学家研究清楚了膜上蛋白质的分布。教师提供资料4: 冰冻蚀刻电子显微法——标本用干冰等冰冻后用冷刀断开,升温后暴露断裂面(图略)。

师生共同总结: 膜上有的蛋白质分子贯穿在膜中,有的一端在膜中,一端露在膜外,还有的整个在膜表面。学生阅读教材,进一步修正学案上自己绘的模型。

教师呈现立体教具,提出新的问题: 细胞膜是否是静态的?提供动画:“荧光标记的人鼠细胞融合”,引导学生思考和分析实验结论。此外,动画演示细胞膜上磷脂分子和蛋白质分子的运动方式,帮助学生理解细胞膜的流动性。最后呈现资料5: 1972年,桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型。

设计意图: 通过自制磁性贴纸[3]、立体模型、动画、学案等多种直观教具的利用,激发学生的智力参与,帮助学生将抽象的知识与图解联系起来,逐步完成细胞膜模型的构建;通过学生思考、讨论与生生评价,培养他们思维的深刻性和独创性;通过阅读科学史,使学生认识到科学结论的获得是需要大量实验的支持的,科学技术的发展推动着科学探究的不断进步,从而树立正确的发展观,进而突破重难点。

3.3 解释(explain)——讨论细胞膜上磷脂分子和蛋白质分子的作用 教师提出问题: 细胞膜的结构和功能特点分别是什么?制作“扩散”和“易化扩散”的动画,引导学生思考、分析膜上磷脂分子和蛋白质分子的作用,并组织其思考和讨论红墨水不能进入活细胞的原因。

设计意图: 将抽象概念形象化,帮助学生理解细胞膜的结构特点和功能特点,进一步落实“结构与功能观”;并且回到最初的实验情境,与“引入”环节遥相呼应,诱导学生深度思考,培养他们理性的科学思维能力。

3.4 迁移(elaborate)——紫杉醇脂质体 课件呈现本市当地的一片红豆杉林,教师设置情境: 红豆杉体内含有的紫杉醇具有抗肿瘤活性,在乳腺癌、胃癌、卵巢癌等各种肿瘤化疗中经常会使用。但是它难溶于水,目前所用注射剂是以蓖麻油和无水乙醇作为混合溶剂,但蓖麻油在体内代谢会产生组织胺,引起严重的过敏反应。那如何来解决这个问题?学生思考、讨论并回答。

设计意图: 从学生周围的事物出发,拉近了与学生的距离,使学生产生兴趣;在他们初步构建了细胞膜的结构模型和理解其特性后,进行迁移应用,以加强他们对新知识的理解;同时,可以让学生感受到生物科技与人类医学的紧密关系,也可以增强他们的社会责任感。

3.5 评价(evaluate) 师生共建细胞膜的概念图(图3),对本节知识进行小结,并引出糖蛋白等物质,为下节课做好铺垫。

图3 “细胞膜和细胞壁”(第1课时)的概念图

4 教学反思

在本节课教学中,利用5E教学模式取得了较为理想的教学效果。在“引入”阶段,通过分组实验,引导学生自主探究玉米粒的染色情况,并对结果进行分析,锻炼学生科学探究的能力和科学思维;在“探究”环节,通过阅读细胞膜的科学史,变被动接受为主动学习,发展了学生的思维,也帮助学生内化形成“事物总是处于动态发展之中”的哲学观;通过“解释”环节,回到最初的实验情境,诱导学生深度思考,建立结构与功能相统一的观点;在“迁移”环节,利用紫杉醇脂质体,培养其社会责任。最后通过框架图和习题对细胞膜进行小结和巩固。尽管5E教学模式应用于探究式抽象结构教学中,能够引导学生深入学习科学概念,培养他们的科学思维,提高其生物学核心素养,但在教学实践层面上仍需要进一步的精细化,增加互动的有效性,并适当增加课堂练习加以巩固。