运用化学史实 促进模型认知 培育核心素养

2019-10-22鲍烨灵旷湘平

鲍烨灵 旷湘平

摘要:教学以原子结构认知为线索追溯历史,沿着科学家的足迹体验发现问题、实验探究、分析解释、建立新模型、解决问题的过程。通过引用有关素材,进行游戏、讨论,激发学生的学习兴趣,亲身体验原子结构模型建立、修正、完善的过程。教学过程体现微粒观构建、科学思维体验、科学态度培养等功能,从立德树人的层面落实中学化学学科核心素养。

关键词:化学学科核心素养;原子的结构;模型认知;微粒观;宏微结合

文章编号:1008-0546(2019)07-0056-05

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi: 10.3969/j .issn.1008-0546.2019.07.017

一、问题的提出

“原子的結构”是现行初中化学(人教版)第三单元“物质构成的奥秘”中的第二个主题,是学生从宏观世界跨进微观世界的开端,对于构建微粒观具有很重要的作用。根据《义务教育化学课程标准(2011版)》分析,本节的要求是让学生知道“原子是由原子核和核外电子构成的”。其内容是陈述性知识,相对单一浅显。但如果从化学学科核心素养的视角出发,深入地挖掘证据意识形成、模型认知培育、科学思维体验、科学态度培养等教育功能[1],本节教学大有探讨与研究的价值。

二、教学理念与设计

1.教学思想

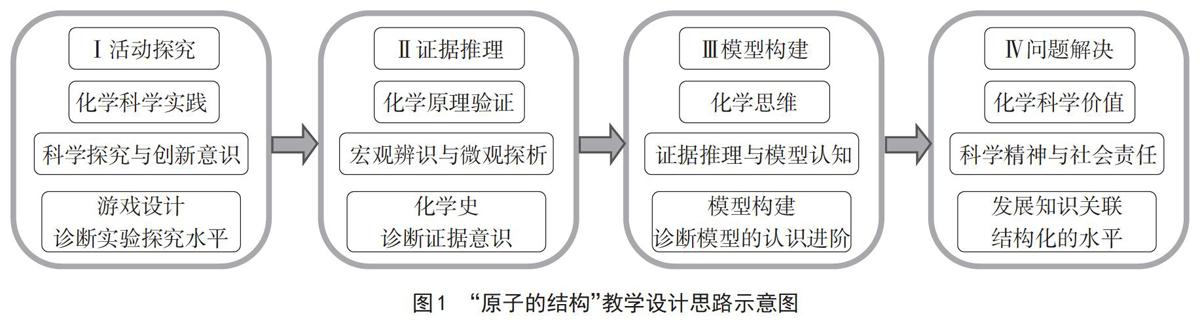

作为化学学科核心素养的主要内容,证据推理与模型认知素养在初中阶段包括以下四个方面的内涵:(1)具有证据意识,能提出假设;(2)通过分析推理进行验证;(3)建立观点,形成认知模型;(4)运用模型解释化学现象、本质和规律。通过分析,其教学目标指向培养四个方面的能力,分别是:提出假设,搜集证据,建立模型,解决问题[2]。

在以往的教学中,常通过图示和大量的练习,让学生被动接受“原子是由原子核和核外电子构成的”这一基本观点,但仍然不能确认其客观存在,尤其在后续学习中,对于纷繁复杂的化学反应,较难建立起宏观、微观和符号之间的内在联系。原子是具有不可观测性的原型,需要构建模型来表示,并通过证据进行检验,才能形成正确的认识,人类对原子结构的探究历程正是证据推理与模型认知素养落实的最佳载体。

文献研究表明,大多数的15岁学生已产生了对科学的兴趣,而且,对科学和技术有浓厚兴趣的学生更有可能从事与科学有关的职业,因而培养学生对化学学科的兴趣是落实化学核心素养的前提。为此,应根据学生学习的兴趣,提炼出一些贴近生活的问题来创设情境。如应用游戏化教学,给学生以感官刺激,给学生创造动手、动脑、自主探究的机会,将看不见摸不着的微观结构直观化,使新知识在原有的认知结构中产生稳定而清晰的“发展点”。同时,化学发展史蕴含着巨大的人文价值,也是培养学生化学学科核心素养的重要途径。一个15岁的学生不可能拥有与科学家相似的经验,也很难达到科学家的理解水平,因此教学过程中不能只呈现客观史实,应该从化学史中挖掘素材,创设学生能够理解的情境,并注重情境创设的真实性和丰富性,引导学生完成探究实践活动,让学生像科学家一样思考,在探究实践中逐步形成能力[3]。

2.教学与评价目标

(1)教学目标

①结合人类探索原子结构的历史与化学科学发展的趋势,能初步对原子模型进行描述、解释,发展模型认知能力;

②能根据原子发展史的实验事实证据,推理旧模型的不足,构建和评价新的模型,从而认识证据意识、体验模型的发展性特征;

③通过游戏开展探究活动,引导学生初步形成“微粒观”“物质观”等化学学科的核心观念及宏观与微观相结合的思维方式。

(2)评价目标

①通过组合原子卡片模拟宏观物质反应的活动,诊断并发展学生对于原子是化学变化中的最小粒子这一观点的认识水平;

②通过摩擦生电这一宏观现象进行推理,发现道尔顿原子模型的不足之处,引导学生思考实心球模型的局限性,诊断学生的证据意识;

③通过自创游戏模拟卢瑟福的α粒子散射实验,诊断学生对原子结构模型的认识进阶和认知思路的结构化水平。

3.教学设计思路

4.模型构建流程

三、教学过程

1.创设情境

【视频l】嵌入时代背景,联系生活实际。介绍1981年扫描隧道显微镜的问世让人类进入可以“操纵”原子的时代;视频展示2017年诺贝尔化学奖颁给三位科学家,奖励他们用冷冻电子显微镜技术拍摄到了高清晰的生物大分子三维结构,在原子层面的微观化学领域做出了卓越贡献。

视频中三位科学家的发言向学生传达了谦虚的态度,以及合作的精神。引导学生思考,人类对原子的认识都是源自科学家们孜孜不倦的研究发现,原子质量体积如此小,那在几百年前科学家们是如何探究原子的内部结构的呢?接下来重游历史长河,再探微观世界。

2.问题探究

(1)片段一:朴素的哲理

【游戏l】一撕两断

游戏过程:将一张纸对半撕开,取其中一半,再对半撕开,重复以上操作。

设计意图:学生通过动手可知,物质是可以不断分割的,引导学生猜想假设,存在一种构成物质的最小微粒。

【构建模型一】哲学中的原子

【史实l】公元前四世纪,西方哲学家德谟克利特由分合的思想提出了原子的认识观点:物质可以不断进行分割,分割到最小的微粒就是“原子”,“原子”是构成一切事物的最后单位。这与中国哲学家庄子的观点不谋而合,为“物质不灭思想”进行铺垫[4]。

【问题l】联系日常思考,生活中哪些事例能说明物质是由微粒构成的?

【学生讨论1】

①把糖放入水中,一段时间后不见踪影。

②水中滴入红墨水后整杯溶液变成红色。

③拉瓦锡加热分解氧化汞得到液态汞和氧气。

设计意图:通过动手实践激发学生的学习兴趣,增添课堂的趣味性,从而进行猜想与假设,引出模型一。同时让学生认识到,化学是一门以实验为基础的学科,最早的“原子论”是根据事实进行推理的产物,并没有进行过实验验证,因而不能成为“科学结论”。

(2)片段二:遥远的传承

哲学中的原子论是一种笼统模糊的哲学思辨,法国化学家普鲁斯特发现有趣的结论:“参与化学反应的物质质量都成一定的整数比”,这引起了道尔顿的思考与深入研究。

【视频2】道尔顿原子论学说的历程

【构建模型二】道尔顿的实心球模型

【史实2】道尔顿关于原子的见解:原子是一种实心球,它是构成物质的基本微粒,它们极其微小,是看不見的,它们在所有的化学变化中保持本性不变。同一种元素的原子,其形状、质量和各种性质都是相同的,不同元素则各不相同。

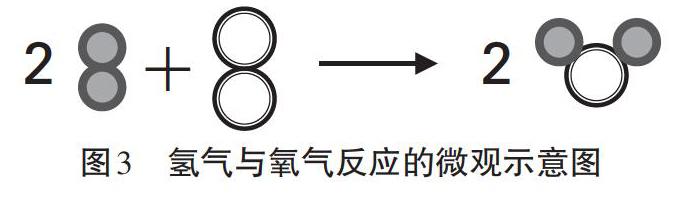

用实心球模型可以解释很多化学变化的过程和特征,例如采用微观模型示意图表征氢气与氧气发生化学反应,同时该模型也符合“原子是化学变化中的最小粒子”这一规律,如图3。

【游戏2】依葫芦画瓢

回顾所学知识,结合道尔顿的实心球模型,用原子卡片与磁铁,模拟木炭和氧气发生化学变化的过程。如图4,图5(每张卡片分别代表一个原子)。

设计意图:进一步巩固“化学变化、分子可分、原子不变、重新组合”等观点,学会用符号、语言等多样化方式表征化学变化的过程,初步认识宏观、微观与符号三者之间的联系。

【问题2】你接受原子是实心球这个观点吗?

【学生讨论2】

①能够接受。

②不对,原子中还有其他粒子(提前预习了教材)。

③应该还有其他东西,否则原子和原子之间为什么有的会结合,而有的不会结合呢?

设计意图:帮助学生理解模型具有描述、解释和预测的作用。在人们还不能用科学手段直接探究原子内部结构时,采取模型方法揭示原子的属性。道尔顿所提出的原子实心球模型,解释了当时所知道的各种化学实验事实及其内在联系。引导学生运用该模型表征宏观化学反应,同时设疑,培养学生的怀疑与创新精神。

(3)片段三:新奇的类比

【游戏3】摩擦起电

将游戏1剩下的纸张撕成碎屑,用塑料笔杆在头发上反复摩擦后挨近纸屑,观察现象。

设计意图:引导学生思考“电子”从何而来?如果说原子是实心球,那电子藏在哪里呢?这是很常见的生活现象,思维定势决定大部分学生并不会深入探究,而类似的现象恰恰是汤姆生进行研究的契机。

【视频3】阴极射线在磁场中偏转实验

【构建模型三】汤姆生的枣糕模型

【史实3】汤姆生发现阴极射线可以在电场或磁场的作用下偏转,由此测定出电子的存在,他认为电子嵌在原子中,就如同枣子嵌在蛋糕中。

【问题3】请根据理解描述你假设的枣糕模型。

【学生讨论3】

①像西瓜籽嵌在西瓜中一样,电子嵌在原子中。

②如图6所示。

设计意图:学生通过游戏,结合生活实际和思考,从“摩擦起电”的证据中推理出道尔顿原子模型的不足之处,从而意识到人类对原子原型的构建是一种相对真理性的认识,是一个逐步深入的过程。模型及在其基础上建立的理论都需要再回到事实中去比较和验证,当模型与新的实验事实发生矛盾时,需要建立新的模型。

(4)片段四:勇敢的质疑

【设疑】在很长的时间里,汤姆生提出的模型被广泛认可,同时也接受了科学实验的进一步验证。后来,汤姆生的学生卢瑟福用高速α粒子流(带正电)轰击极薄的金箔片,结果发现绝大部分α粒子顺利通过,有极少数粒子飞行路径发生偏转,甚至有个别粒子被反弹回来。这个现象让他对老师的权威发起了挑战。

【游戏4】空间穿越

用玉米粒正对侧立水槽投掷,观察玉米粒走向。再用玉米粒对着中间悬挂石棉网的呼啦圈投掷,观察玉米粒走向。可以观察到,如果没有阻碍,大部分玉米粒能按原运动方向顺利通过,如果受到阻挡,玉米粒会改变运动方向或者被弹回(图7)。这个游戏有助于理解卢瑟福的经典实验[5]。

设计意图:让学生在轻松的课堂氛围中,通过玉米粒穿越情况的差异,突破固有的原子结构认识,构建新的原子结构模型,并意识到原子结构与性质之间的关系。

【视频4】卢瑟福α粒子散射实验

【构建模型四】卢瑟福的行星模型

【史实4】运用现代教育技术手段展示原子的微观结构,解释卢瑟福的α粒子散射实验。通过观察现象学生容易得出卢瑟福原子结构思想的核心:原子中心有一个很小的带正电的核,它几乎集中了全部原子的质量,电子在它的周围运动。卢瑟福的理论承认了电子的存在,他发现了原子核里有带正电的质子。

【问题4】请发挥你的想象,利用与游戏中不同的物品,构建模型来模拟卢瑟福的实验。

【学生讨论4】

①可以用粉笔头代表α粒子,呼啦圈中间悬挂铃铛代表正电荷进行投掷。

②制作两个半径相同的大圆圈,第一个圈内全部固定硬纸板,第二个圈内只在中心处系一小块硬纸板,两个人朝对应圆圈内随机投掷粉笔,观察粉笔的运动情况。

设计意图:初三学生往往依赖直观实物,而微粒观相对抽象,找出有关联的证据还不能真正形成观点,只有根据自己的理解形成推理才能构建自己的认知模型。此步骤是要打破学生头脑中原有的“原子是实心的”认识,通过学生体验活动,模仿科学家模型构建的过程,在原有基础上构建新的原子模型。

(5)片段五:亲密的合作

【视频5】卢瑟福与学生查德威克的合作

【构建模型五】原子的核式模型

【史实5】查德威克用α粒子轰击铍的原子核时,发现原子核可以分裂,得到质量和质子非常接近,但不带电荷的粒子,将其命名为中子,从而确认了原子核是由质子和中子构成的。他的研究为改变原子核提供了一种新的手段,促进了核裂变研究工作的发展和原子能的利用。

设计意图:通过化学家们在探究过程中所运用的研究方法,所体现出的合作精神,来培养学生与他人合作的意识和严谨求实的科学态度。

3.问题探究

至此原子的神秘面纱也就被揭下了,学生亲身体验原子结构模型的建立、修正、完善的过程,头脑中初步构建了原子的结构模型。当然,第五个模型并不是原子结构探究的终点,丹麦科学家波尔在卢瑟福模型的基础上,描绘出了新的原子结构模型:电子在核外是分层排布的。这说明科学的研究永远是在不断否定、不断肯定中前进,科学的发现是偶然和必然的辩证统一。

四、教学评价

教学完成后,采用征集科普小论文的方法,对本节课进行反馈与评价。从“模型认知”“知识同化”“认知进阶”“核心素养”四个方面对被调查的学生小论文进行分析,学生的项目成果代表如图8和表1。

五、教学反思

1.运用游戏,构建宏微思维

我校是一所偏远的农村寄宿制初中,学生大都是留守儿童或来自贫困家庭。激发学生学习兴趣是第一要务。基于“宏观与微观相结合”的视角,精心设计串联教学过程的游戏环节,如“一撕两断”“依葫芦画瓢”等,通过活动充分调动学生参与学习的积极性和主动性。通过宏观游戏理解微观模型,促进学生对原子模型的认知与构建,同时让学生直观感受化学的魅力所在,激发学习兴趣。

2.创设情境,加深模型认知

在常规教学中,此部分内容并不被重视,学生只需要记住几种模型即可,更不用说理解与运用模型。本教学设计基于化学学科核心素养目标,挖掘情境素材的素养发展价值,关注学生的学习障碍,设计学习主题和学习活动,加深对原子结构的模型认知[6]。

3.提炼信息,进行证据推理

引导学生从游戏、史实中提炼信息,成为有效证据,使用推理,解释证据,构建证据与观点之间的联系,让学生亲自感受科学家在探究过程中的论证活动,身临其境地体验科学文化和科学本质。

4.复演历史,培养科学精神

注重人文积淀,挖掘与课程有关的人文要素,经历德谟克利特哲学模型一道尔顿实心球模型一汤姆生枣糕模型一卢瑟福行星模型一查德威克核式模型建立、修正、完善的过程。体验历史上科学家们严谨的论证推理、激烈的思想碰撞和丰富的学科思维,强调知识的获得过程。肯定学生质疑权威的行为,培养其批判的科学精神,让学生在真实的问题背景下围绕问题解决获得知识。

参考文献

[l]旷湘平,肖荣,初中化学素养型试题的命题策略[J]现代中小学教育,2016,32(9):51-55

[2]倪霞.基于证据推理与模型认知视角下的教学实践[J].化学教与学,2018 (7):19-21

[3]郭飞红.基于“实验和模型”教学挖掘宏观现象的微观本质[J].化学教育,2014(15):18-23

[4]陆薇.以“原子结构模型的演变”教学设计谈化学核心素养的提升[J].数理化学习,2018(3):59-60

[5]金新华,基于化学史的科学探究教学尝试[J].化学教与学,2014(3):63-64

[6]旷湘平等.“化学物质的多样性”教学现状与教学建议[J].天津師范大学学报(基础教育版),2018,19(2):62-68