撞击流混合器速度场现状分析的研究进展

2019-10-21

(沈阳化工大学 辽宁 沈阳 100142)

一、撞击流技术基本原理

撞击流(Impinging Streams,简称IS)概念于1961年由白俄罗斯的科学家Elperin 首先提出[1],撞击流技术的特点是可显著强化气固、气液、气气以及液液系统的热、质传递过程。20世纪70年代中期,以色列的Tamir及其研究团队对其进行深入的研究[2],证明撞击流技术是强化相间传递尤其是控制外扩散的传递过程最有效的方法之一。撞击流技术已成功地具体应用于Koppers-Totzek粉煤气化炉[3]、静态射流混合器[4]等设备中,撞击流技术在化学工业等领域的具有广阔的应用前景。

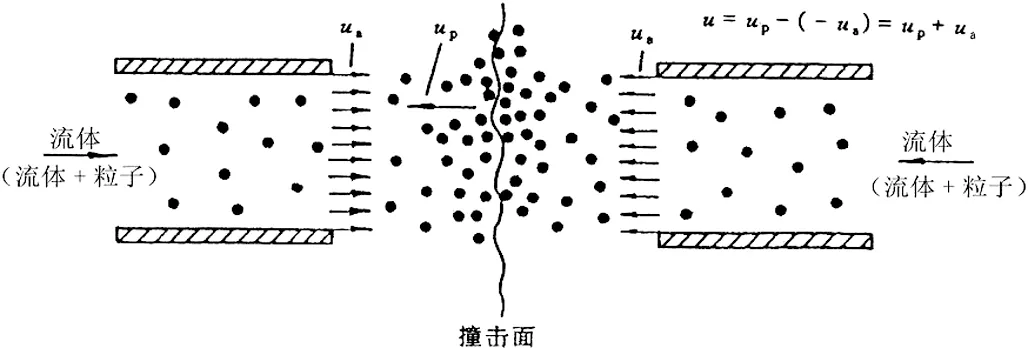

撞击流的基本原理是,两股或多股流体(包括均相或非均相流)沿同轴相向流动撞击,在撞击面形成一个高度湍动的撞击区。由于惯性,一侧流体(或流体+粒子)穿过撞击面渗入反向流,在开始渗入的瞬间相对速度达到极大值;随后在摩擦阻力作用下减速直到轴向速度衰减为0,又被反向加速撞击面运动,并如此反复作减幅振荡运动,直到因粒子间相互碰撞、速度降低等原因被排出系统为止。其结果使流体粒子(或流体+粒子)经历相间相对速度极高的条件,并延长了在流体中停留时间,使得各相得到良好的混合。撞击区高度湍动和较大的相间相对速度提供了极佳的传递条件,极大地促进了混合,尤其是微观混合。撞击原理示意图如图1所示:

图1 撞击流原理图

二、撞击流反应器的速度特性研究

2011年,MatteoIcardi等人使用微观粒子图像测速仪(MicroPIV)对微混合器设备的瞬时速度场进行了测量。MicroPIV是一个创新的实验技术,实现了对微小混合器内部速度场、湍流强度的测量。通过利用PIV测量和数值模拟的方法分析不同流速下撞击流反应器的内部流场,从而进一步了解反应器的主要混合机理。利用实验与数值模拟相结合的方法详细说明流场中湍流的流动及变化,并且其对入口边界条件有显著影响。

2012年,张建伟[5]等利用小波变换模极大值方法与分形理论相结合,对撞击流混合器撞击区的速度脉动信号进行多重分形分析。得到相应的速度脉动间歇性指数,说明撞击流混合器内流体流动具有多重分形的特性。

2013年,张建伟[6]等根据实验测得的速度时间序列,分析了浸没循环撞击流混合器的流场时均速度分布状况,由流场速度大小和方向的规律,将流场划分为中心区、射流区、过渡区和回流区四个区域。在此基础上,根据混沌理论,对瞬时速度序列重构相空间,确定该混合器内的流场为混沌流场。

2014年,陈亮[7]等研究了撞击流在于流体在撞击区中高的相对速度和高速碰撞可以增强流体的湍流程度,提高传质系数,从而促进“三传”的过程。深入介绍了撞击流在纳米材料、结晶、烟气脱硫、细胞破碎等领域的研究进展和工业应用状态,并展望了撞击流工业化的前景。

2015年,朱晨[8]等通过使流体在撞击面上发生碰撞,产生强烈湍动,增强流体相间混合和传递的效果,为反应创造了很好的条件。研究了撞击流反应器的理论研究和应用进展,并列举出了几种具体类型的撞击流反应器的实例,论述了撞击流技术的应用前景。

2016年,郑平[9]等为了研究锥直型和矩形喷嘴对流场的影响,用Fluent软件对四口对置式撞击流反应器内部流场进行了三维数值模拟,得到入口截面上速度等值线图和等压图Y方向上X-Y和Y-Z截面的速度分布云图,然后使用tecplot后处理软件提取数据,最后利用Origin软件作出曲线图并进行比较分析。结果表明:在入口截面上,锥直型喷嘴反应器速度大于矩形喷嘴反应器速度,流动更加稳定;Y轴纵向上,锥直型喷嘴反应器内部流体、动能转化压能更加完全;锥直型喷嘴反应器压力脉动小,流束更加集中,保障了流体拥有足够能量撞击。为对置式撞击流的工业化设计提供了理论依据。

2017年,鲁录义等采用数值模拟的方法研究对置喷嘴撞击流,分析了撞击流流场结构,创建了7种不同管径比的几何模型,分别为1/3、1/5、1/7、1/10、1/12、1/15、1/20,同时也考察了气流雷诺数对稳态和非稳态撞击流稳定性的影响。研究结果表明,撞击流的稳定性与撞击流的几何模型及入口雷诺数有关,撞击流流场可分为入口区,撞击区,出口区及漩涡区。对于非稳态工况下,在入口气流雷诺数一定情况下,管径比大于1/10的模型都能形成稳定的撞击流,管径比小于1/10的模型中撞击流形成一段时间后都会失效。当管径比一定时,随着雷诺数的增大,撞击流持续时间在减小,变化形式依据不同管径比而不同。

2018年,黄彬等为了探索撞击流内液滴碰撞后续发展行为,设计搭建了由激光点光源和高速数码摄像机构成的高速数码摄像系统及气液两相撞击流实验平台。利用高速数码摄像系统记录下同轴对置气液两相撞击流中液滴碰撞导致的融合聚结或二次雾化过程,通过处理记录下的液滴运动过程图像,分析了进口液滴粒径、速度、黏度以及液滴碰撞角度等对撞击流中液滴碰撞结果的影响规律。

近年来,关于撞击流设备速度特性的研究取得了很多重要的成果,从最初对撞击流设备的速度信号的直接分析和表象判断,进展到对其流场信号的深层次非线性分析及其对现有撞击流设备结构的日益改进,这些进步都使得人们将撞击流技术运用到实际的理论基础和操作经验得以丰富。

三、前景展望

撞击流反应器已经应用于混合、燃烧等化工单元操作中,对其内部流场的研究方法也有非线性分析、实验测量、数值模拟等多种手段。本文中对撞击流反应器内的湍流场的描述以及分析,为接下来深入阐述撞击流流场内部的湍流机理和混合效果分析奠定了基础。通过对撞击流反应器内流场的基础研究,为将来撞击流技术应用于不同领域夯实了基础。