人工关节置换术患者术后髋关节功能恢复的围术期护理

2019-10-21罗海霞

罗海霞

(南京中医药大学连云港附属医院 骨伤科, 江苏 连云港, 222001)

人工关节置换术能有效改善慢性疾病患者长期、慢性疼痛,促进关节功能恢复,其通过手术方式矫形重建,建立稳固关节,矫正畸形部位,提高关节活动度,缓解疼痛[1]。关节置换术后,尤其是髋关节置换术后患者易出现疼痛、髋关节活动度不良等并发症。关节活动度受限导致患者功能训练时发生疼痛,对关节置换术后预后效果造成影响[2]。本研究对收治的人工全髋关节置换术患者采取围术期护理指导,分析其临床应用效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2010年3月—2019年5月到本院行人工全髋关节置换术患者78例作为观察对象,按照数字随机分组成对照组与观察组,各39例。对照组男20例,女19例,年龄45~80岁,平均(57.86±11.24)岁。观察组男21例,女18例,年龄46~78岁,平均(58.24±10.22)岁。2组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。本研究通过院医学伦理委员会批准。所有患者及其家属均已知晓研究目的,并签订了知情同意书。纳入标准:患者能正常沟通交流;无其他重要脏器严重疾病。排除标准:精神疾病者;对镇痛类药物过敏;髋关节存在严重感染者;骨肿瘤者;患侧肢体偏瘫者;存在帕金森综合征,无法全程参与研究者。

1.2 方法

对照组采取常规护理,观察组采取围术期护理。

1.2.1 术前1 d: 护理人员同患者及家属交流,帮助患者建立良好心理状态,给患者讲解主要治疗办法,建立治疗信心。完善术前各项检查,以顺利开展手术。引导患者呈平卧或半卧位,将髋关节屈曲<45 °, 患肢外展30 °呈中立位,双腿中间放厚枕,训练10~15 min, 每日3次。

1.2.2 手术当日: 密切观察患者生命体征、切口渗血、引流量及患肢末梢血运情况。

1.2.3 术后24 h: 引导患者开展患肢踝关节背伸跖屈训练, 3次/d, 训练3~5 min。对股四头肌开展静力性收缩训练,将膝关节全面伸直,让下肢肌肉轻轻使劲,保持时间2 s, 再放松肌肉, 3次/d, 训练3~5 min。采取3点支撑抬臀方式,健侧下肢呈屈曲状态,健足以及双肘关节作为支撑点,或是采用牵引床架双手向上拉用力抬臀。引导患者呈侧卧位时使用软枕将患肢抬高,保持外展位。

1.2.4 术后3 d: 引导患者开展患肢屈膝训练,先从被动训练转为主动,逐渐将角度加大,以患者耐受为宜。直腿抬高训练时引导患者足跟离开床约20 cm, 将腿在空中暂停5~10 s后再放下,反复训练5~10 min, 3次/d。开展髋关节外展和内收训练,呈平卧位,患肢在床面开展平移、外展运动。术后7 d将膝关节完全屈曲,髋关节屈曲<90 °, 采取仰卧位屈髋屈膝训练,每次10 min, 6~10次/d。下肢肌肉训练,患者坐于床边,将双腿下垂后进行收缩、伸展训练,每次10 min, 3~5次/d。术后3~7 d根据患者康复情况,在护理人员辅助下行床边站立,再逐步过渡至扶助步器行走训练。整个训练过程中强度应从小到大,以患肢舒适为宜,切勿行深蹲或是双下肢交叉动作。

1.2.5 术后评估患者疼痛情况: 术后12 h持续镇痛,改善患者静息或活动性疼痛; 术后24 h患者行康复训练后使用冰敷方法,时间15~20 min, 密切关注皮肤变化情况; 患者对镇痛主诉不满意时,护理人员应及时全面评估,申报主治医生根据评估结果,采取相应处理措施。针对疼痛评估超过5分的患者,应每间隔4 h评估1次。指导患者家属帮助患者按摩患肢,促进肢体血液循环,缓解肿胀以及关节疼痛情况。

1.3 观察指标

1.3.1 比较2组患者疼痛情况。使用视觉模拟评分量表(VAS)评估患者疼痛情况。无痛0分; Ⅰ级1~3分,轻微痛感,可忍受; Ⅱ级4~6分,痛感明显并影响睡眠,可基本忍受; Ⅲ级7~10 分,疼痛感显著,无法忍受。

1.3.2 比较2组患者髋关节屈伸情况。优指髋关节屈曲度>90 °, 伸展0 °, 不存在痛感; 良指髋关节屈曲度在65~90 °, 伸展0 °, 不存在痛感; 中指髋关节屈曲度50~<65 °, 伸展<0 °, 存在痛感; 差指髋关节屈曲度<50 °, 伸展<0 °, 存在显著痛感。

1.4 统计学方法

2 结 果

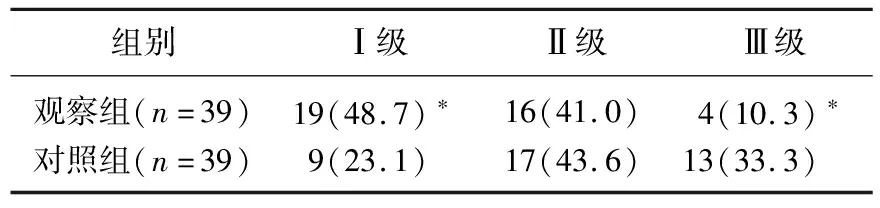

2.1 疼痛情况对比

观察组患者Ⅰ级疼痛率显著高于对照组,Ⅲ级疼痛显著低于对照组(P<0.05), 2组患者Ⅱ级疼痛率组间差异无统计学意义(P>0.05), 见表 1。

表1 2组患者疼痛情况对比[n(%)]

与对照组比较, *P<0.05。

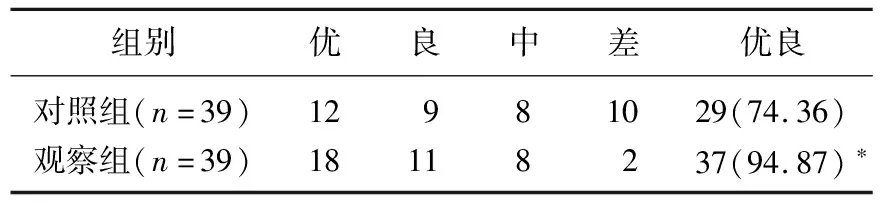

2.2 髋关节屈伸度对比

观察组患者髋关节屈伸度改善情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 见表2。

表2 2组患者髋关节屈伸度情况对比[n(%)]

与对照组比较, *P<0.05。

3 讨 论

人工关节置换术可以提高患者生活质量,帮助其尽早康复并回归社会。围术期应给予患者科学的护理指导,促进患者康复,改善髋关节功能[3]。本研究观察组患者Ⅰ级疼痛率显著高于对照组, Ⅲ级疼痛率显著低于对照组,观察组患者髋关节屈伸度优于对照组。观察组在围术期开展了相应的体位训练、下肢肌肉训练等,通过护理指导让患者认识到术后康复训练的重要性,学习康复功能训练的动作要领,同时教会家属共同参与辅助患者康复训练,缓解患者疼痛,提高术后髋关节活动度[4]。常规护理对围术期各阶段护理目标未明确定义,护理指导具有随机性,而采取围术期护理指导,让护理干预更具针对性与专业性,运用专科知识为患者制定相应康复训练目标,逐步加深,循序渐进,有利于患者全面掌握护理要点,达到良好预期效果[5-6]。

围术期护理指导可改善患者全身血液循环,降低关节发生粘连、肿胀的风险,有效减轻疼痛,增强患者肌力。通过护理指导保障康复训练效果,有利于促进患者髋关节置换术后行走功能恢复,改善关节活动度。研究[7-10]指出,围术期给予必要的护理干预措施,可有效提高患者治疗依从性,采取功能训练提升患者步行能力,提升其生活质量。围术期护理指导也提高了护理人员责任心,使其不断提升自身综合能力。由于患者术后担忧早期运动会出现疼痛、关节脱位以及假体松动的情况,进而导致康复训练时间延迟[11-15]。髋关节术后护理人员应指导患者进行踝关节伸屈、跖屈以及股四头肌长收缩等运动,开展髋外展并加大髋、膝关节屈伸训练,以及对侧髋、膝关节屈曲训练,术侧髋关节进行主动与被动伸直运动,对屈髋肌和关节囊前部全面训练,并保持屈患髋小于90 °[16-17]。通过围术期护理指导,让患者知晓早期运动有利于促进身体康复,帮助其打消心中顾虑,克服困难及早开展训练,提高预后效果[18]。

综上所述,对人工全髋关节置换术后患者采取围术期护理指导,可以缓解其术后疼痛,促进术后髋关节功能恢复。