社科类学术期刊微信公众号传播效果影响因素实证研究

——以CSSCI来源期刊(2019—2020)为例

2019-10-21陈信凌

■张 兰 陈信凌

南昌大学新闻与传播学院,江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号 330031

微信(WeChat)自推出以来,凭借其操作简单、互动性强等优点迅速赢得用户青睐。越来越多的学术期刊顺应新媒体发展趋势,开通微信公众号,借助公众号运营平台拓展采编服务、信息传播功能,并提升读者服务效果,以此扩大自身影响力。

自第一篇关于学术期刊利用微信实现远程校对的可行性研究[1]文章发表以来,对学术期刊微信公众号的研究逐渐成为学界热点。文献[2-5]考察了微信公众平台对学术期刊的重要性,微信公众号的平台构建、平台运营、服务模式、内容建设、存在的问题也受到学者的广泛关注[6-11]。传播效果是学术期刊微信公众平台运营的关键点和落脚点。宋锦玉等[12]认为科技期刊采用微信出版时,将论文的精华图片、重要结论与当前热点问题相结合,可以提升作者和读者的关注度,并由此提升科技期刊的影响力;杨臻峥等[13]则以《药学进展》的办刊实践为例,探索了学术期刊品牌和影响力构建的方法和途径;冀芳等[14]以5种CSSCI来源期刊为样本构建了学术期刊微信公众平台影响力评价体系;石婧等[15]初步探索了科技期刊微信平台的影响力评价指标;张小强等[16]调查了传播力领先的学术期刊微信公众号的建设与传播策略。在影响因素方面,武文颖等[17]探索了学术期刊微信公众号传播效果的影响因素;程海燕等[18]研究了医学期刊微信公众号的运营与其影响因子及被引频次之间的相关性。以上研究不乏真知灼见,但存在以下问题:(1)部分相关研究主要是基于少数几种甚至一种期刊微信公众号的个案研究,并不能代表大多数学术期刊微信公众号发展的普遍特性,其研究结论的代表性和推广价值受到一定限制;(2)现有成果多以科技期刊为研究对象,鲜有涉及社科类学术期刊;(3)定性研究多,描述性分析多,不多的定量研究仅以传播效果好的微信公众号为样本,忽略了对传播效果较差的微信公众号的考量,使结论的可信度大打折扣,对微信公众号的运营与传播效果之间的关系,更是缺乏较理性的思考和较有说服力的定量研究。以上问题的存在为本研究提供了较大空间。基于此,笔者尝试以社科类学术期刊为研究对象,从微信公众平台和推文两方面,试图探索出影响学术期刊微信公众号传播效果的机理,为增强学术期刊微信运营影响力和竞争力提供有益的借鉴。

1 研究方法

1.1 数据来源

中文社会科学引文索引(Chinese Social Sciences Citation Index,CSSCI)是我国人文社会科学主要文献信息查询与评价的重要工具,本研究选取被CSSCI(2019—2020)收录的568种期刊(以下简称“C刊”)为研究对象。实名搜索C刊的微信公众号并关注,截至2019年4月15日10时,311种期刊开通了微信公众号,占C刊总量的54.8%,其中,《中国农村经济》与《中国农村观察》共用一个公众号,《广东财经大学学报》《首都体育学院学报》和《求是学刊》各有2个公众号。为方便统计,对于一刊两号的只算传播效果更好的公众号,最终获得310个有效公众号。此外,为确保样本的代表性,按照传播效果将310个公众号编号,抽取尾号为4和9的公众号共62个,以这62个公众号2019年3月1—31日所发布的756篇文章为样本进行统计分析。所获数据使用SPSS 21.0软件进行管理和分析。

1.2 变量测量

1.2.1 因变量及编码

本研究的因变量为社科类学术期刊微信公众号的传播效果。清华大学沈阳教授团队于2014年创立了清博大数据(http://www.gsdata.cn/),其中的微信传播指数(WeChat Communication Index,WCI)通过整体传播力、篇均传播力、头条传播力和峰值传播力4个一级指标反映微信公众号的传播效果,权重分别为30%、30%、30%和10%,每个一级指标都包含2个二级指标——阅读量和在看量,权重分别为85%和15%。WCI的计算公式为:WCI={30%×[85%×ln(R/d+1)+15%×ln(10×Z/d+1)]+30%×[85%×ln(R/n+1)+15%×ln(10×Z/n+1)]+30%×[85%×ln(Rt/d+1)+15%×ln(10×Zt/d+1)]+10%×[85%×ln(Rmax+1)+15%×ln(10×Zmax+1)])}2×10(R、Z,Rt、Zt,Rmax、Zmax分别为评估时间段内文章阅读总量、在看总量,头条阅读总量、在看总量,最高阅读量、最高在看量;d和n分别为评估时间段所含天数和所发文章数)。WCI值越大,微信公众号的传播效果越好。由于部分微信公众号没有设置头条,为避免统计失误,本研究从WCI和二级指标(单篇日均阅读量和在看量)两方面来反映传播效果。

通过清博大数据依次查询310个公众号的WCI值,建立数据库。WCI最大值为859.12,最小值为58.00,中位数为309.27,以中位数为参考将公众号分为WCI高分组和WCI低分组。

全面阅读抽取到的62个公众号在考察期内所发布的文章,依次计算R/d、Z/d。R/d最大值为903.23,最小值为1.29,中位数为28.03;Z/d最大值为9.50,最小值为0,中位数为0.20。以中位数为参考将R/d和Z/d分为高分组和低分组。

1.2.2 解释变量及编码

可能影响微信传播指数的因素包括期刊影响因子、公众号类型、命名方式、头像设置、认证情况、一级菜单数、二级菜单数等。

影响因子是评价期刊的一个重要指标,能在一定程度上反映某种期刊在其研究领域的影响力和质量水平。中国知网将期刊影响因子分为复合影响因子和综合影响因子,由于综合影响因子主要考察的是某种期刊在期刊综合统计源中的影响力情况,因此本研究主要考虑综合影响因子指标。在中国知网依次查询各期刊的综合影响因子,发现311种期刊的影响因子最大值为7.912,最小值为0.029,中位数为0.898,以中位数为参考将公众号分为高影响因子组和低影响因子组。

学术期刊公众号类型包括订阅号和服务号两种。

名称是公众号的名片,辨识度高的名称能在一定程度上吸引用户关注。学术期刊公众号的命名方式有3种:(1)随机命名,如《科学与社会》为gh_d0747a8c0145;(2)以期刊名的汉语拼音命名,具体有汉语拼音、汉语拼音缩写、汉语拼音(缩写)+创刊年份、主办单位+汉语拼音(缩写)几种情况;(3)以期刊英文名或缩写命名,如《管理世界》为managementworld。

头像与名称一样能增强公众号的辨识度,头像设置方式分为以下几种:(1)无头像或头像与期刊不相符,如《法律科学期刊》无头像;(2)采用纸质期刊封面,如《中国科技期刊研究》;(3)设计与期刊相符的Logo,如《长江流域资源与环境》的Logo以绿、白、黄三色构成长江流域的简图,图案简洁大方,凸显环保主题,让人过目不忘。

认证情况是微信公众号权威性和可信度的标准之一,会影响用户的关注、阅读和转发行为,认证情况分为未认证和已认证。

自定义菜单可以方便用户快速阅读或者访问某些图文消息。学术期刊公众号的一级菜单开通情况可以分为无、1~3个,各一级菜单均可设置5个二级菜单,由此,二级菜单开通情况可分为5个及以下、6~10个、11~15个。

可能影响单篇推文的日均阅读量和在看量的因素包括内容因素、技巧因素和互动因素。其中,内容因素包括文章类型、文章长度,技巧因素包括标题制作、推送方式、编排形式等。

文章类型分为纸质期刊原创论文,转载同类期刊、网站、微信等媒体的文章,其他(包括征稿启事、招聘信息、会议通知、行业动态等)。

文章长度即文章字符数,根据微信阅读的特点,以5000字符为分界点,将文章分为长文章和短文章。

方婧等[19]认为含有“?”“!”等标点符号并配以设问、质问词汇的标题对微信文章热度具有显著影响。因此,本研究将标题中问号、感叹号及修辞手法的运用作为影响因素。

推送方式主要从推送频率和月推送条数两方面考量。推送频率分为定期推送和不定期推送。62个公众号所发布的文章,月推送条数最大值为60,最小值为1,中位数为23.47,以中位数为参考将月推送条数分为高频率推送组和低频率推送组。

编排技巧分为同一种字体颜色、不同字体、不同颜色、不同字体+不同颜色4种情况;文本呈现方式分为纯文本、文本+图片、文本+音视频、文本+图片+音视频4种情况。

互动是微信公众号的编创团队与用户、用户与用户就某些学术问题进行沟通、探讨的方式之一,有效的沟通能增强用户的黏性。调研发现,互动方式有招呼语、招呼语+评论、招呼语+评论+反馈3种情况。

2 数据分析

2.1 数据描述分析

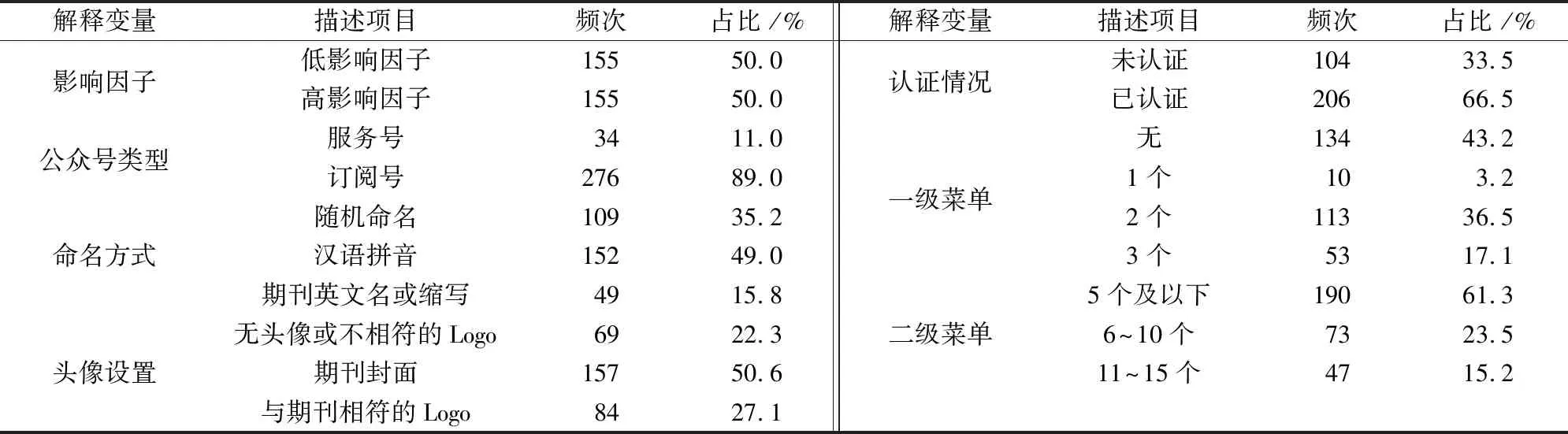

310种C刊微信公众号样本的主要描述性数据如表1所示。

表1 CSSCI来源期刊微信公众号样本的描述性数据分析

就公众号类型而言,订阅号占绝大多数,为276个,占所调查微信公众号总数的89.0%,服务号共有34个,占比11.0%;从命名方式看,随机命名的微信公众号共有109个,占比35.2%,以期刊名称的汉语拼音或缩写命名的公众号有152个,占比49.0%,以期刊英文名或缩写命名的公众号有49个,占比15.8%;从头像设置看,无头像或头像与期刊不相符的微信公众号有69个,占比22.3%,采用纸质期刊封面作为头像的公众号有157个,占比50.6%,自行设计与期刊主题和定位一致Logo的微信号有84个,占比27.1%。

截至2019年4月15日,206个公众号已认证,占所调研公众号总量的66.5%,还有104个公众号暂未认证。

从一级菜单设置情况看,至今还有134个微信公众号未开通自定义菜单,10个公众号仅开通了1个一级菜单,也即是说,近一半的公众号开通1个或未开通一级菜单,说明自定义菜单设置未得到公众号运营主体的重视。

就二级菜单设置而言,61.3%的公众号开通了5个及以下二级菜单。而进一步调研发现,即使是开通了6个及以上二级菜单的公众号,相当一部分存在信息雷同情况,如《思想理论教育》虽然开设了3个自定义菜单:本刊目录、视点聚焦和2019年订阅,本刊目录和视点聚焦各开设了5个二级菜单,但菜单内容基本相同,如本刊目录的5个二级菜单由最近5期纸质期刊目录构成,没有真正发挥自定义菜单的效能。

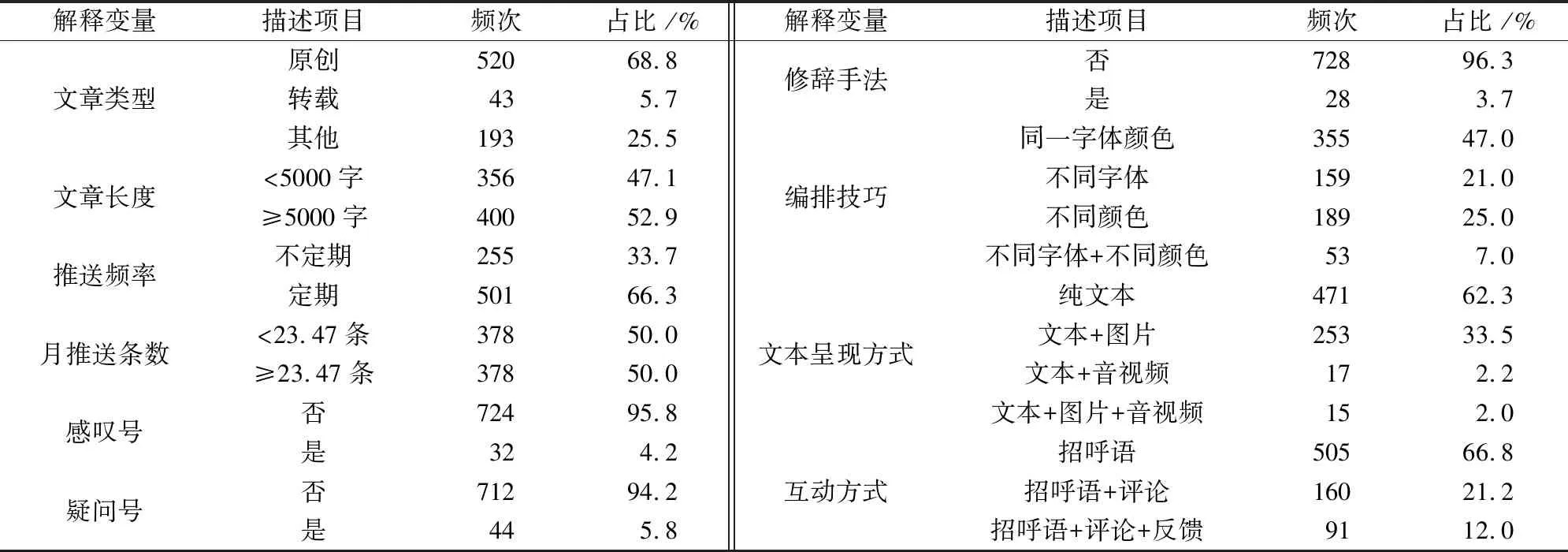

62个公众号在考察期内所发布的756篇文章的主要描述性数据见表2。

表2 样本文章的描述性数据分析

2.2 实证分析

2.2.1 WCI的影响因素检验

分别以影响因子、公众号类型、认证情况为自变量,以WCI为因变量进行独立样本t检验,检验结果见表3。

由表3可知,在影响因子、公众号类型两个变量中,微信传播指数差异均没有统计学意义,只有认证情况变量的差异有统计学意义。从均值看,经官方认证的公众号均值显著高于暂未认证的公众号。

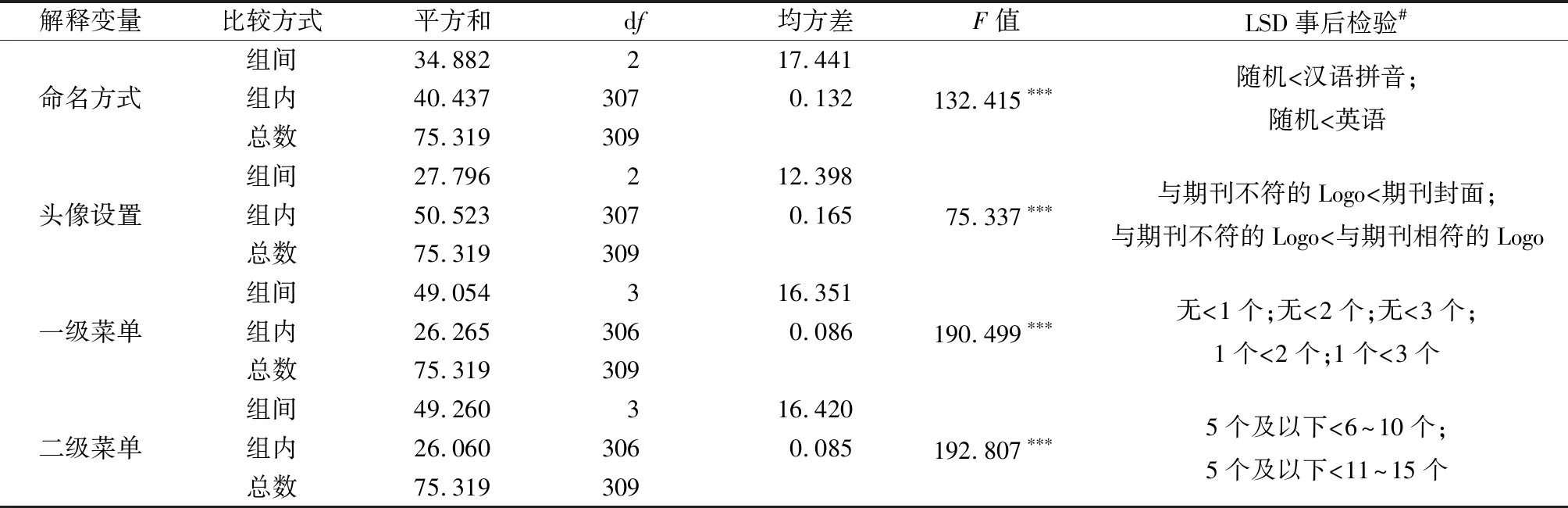

采用单因子方差分析法检验微信公众号其他特征对WCI的影响,结果见表4。由表4可知,公众号的命名方式、头像设置方式、一级菜单数和二级菜单数4个变量对微信传播指数均具有显著影响。

表3 微信公众号特征的独立样本t检验结果

注:*表示P<0.05。

表4 微信公众号其他特征变量的方差检验结果

注:***表示P<0.001;#表示按均值M的大小进行比较。

进一步通过LSD法进行事后检验获取各变量对WCI的影响。就命名方式而言,随机命名的公众号均值(M=0.13)明显低于用汉语拼音(M=0.84)和英语命名(M=0.82)的公众号,后两者的差异无统计学意义(P=0.748)。就头像设置而言,使用与期刊定位不符Logo的公众号均值(M=0.06)明显低于采用纸质期刊封面(M=0.76)和设计与期刊相符Logo(M=0.69)的公众号,后两者的差异无统计学意义(P=0.219)。就一级菜单设置情况来看,无一级菜单的公众号均值(M=0.13)明显低于设置了菜单的公众号,设置1个一级菜单(M=0.60)的公众号均值明显低于设置了2个一级菜单(M=0.92)和3个一级菜单(M=0.95)的公众号,设置2个和3个一级菜单的公众号的均值差异无统计学意义(P=0.104)。就二级菜单设置情况来看,设置5个及以下二级菜单的公众号均值(M=0.39)明显低于设置了6~10个(M=0.90)和11~15个(M=0.85)菜单的公众号,后两者的差异无统计学意义(P=0.513)。

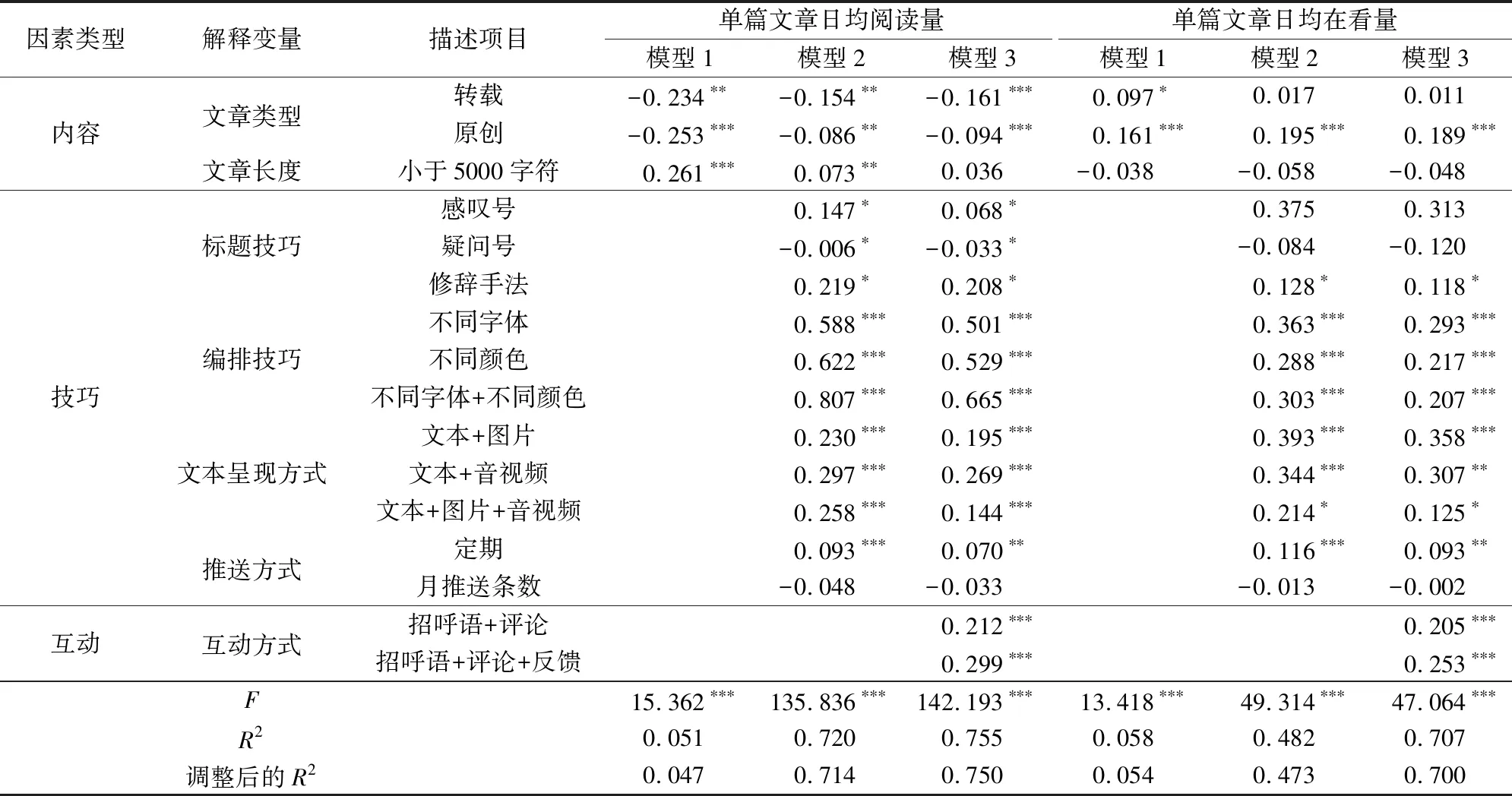

2.2.2 微信文章单篇日均阅读量和在看量的回归分析

为了更直观地比较CSSCI来源期刊微信公众号推文单篇日均阅读量和在看量的影响因素,本研究采用多元线性回归法来探讨内容因素、技巧因素和互动因素对传播效果的影响。由于文章类型、文章长度等自变量都为离散变量,进行回归分析之前应先将其转化为虚拟变量。文章类型以其他,文章长度以大于等于5000字符,标题技巧以不使用感叹号、疑问号、修辞手法,编排技巧以同一种字体颜色,文本呈现方式以纯文本,推送频率以不定期,月推送条数以小于23.47条,互动方式以招呼语为参照组。

微信文章单篇日均阅读量和在看量的回归分析结果见表5。总体来看,整个模型能较好地解释学术期刊微信公众号的传播效果,内容因素、技巧因素和互动因素3方面共可解释因变量单篇文章日均阅读量和在看量的总变异量的75.5%和70.7%。从可决系数R2可以看出,内容、技巧和互动因素对传播效果的解释力存在较大差异。如表5所示,内容因素对学术期刊微信公众号文章的单篇日均阅读量和日均在看量均不起决定性作用,可决系数R2分别为0.051和0.058,也即是说,内容因素对微信的阅读和在看的解释力仅为5.1%和5.8%。尽管如此,原创文章对阅读量和在看量均具有显著影响。

表5 微信文章单篇日均阅读量和单篇日均在看量回归分析(非标准化系数)

注:*表示P<0.05;**表示P<0.01;***表示P<0.001。

就文章长度而言,在模型1中,长度不同的文章日均阅读量具有显著差异。而随着其他变量引入回归模型,文章长度的影响逐渐消失,文章长度对日均在看量不具有显著影响。这说明学术期刊的作者、读者已经习惯了长篇幅文章的阅读,不会因为文章长度而影响阅读,获取学术研究知识、了解行业发展动态、提高科研能力是他们阅读学术文章的主要动机。

数据显示,标题技巧中感叹号和疑问号的使用对吸引读者阅读具有显著影响,对在看量不具有显著影响,修辞手法的运用无论是对阅读量还是在看量都具有显著正向作用。标题使用修辞手法的文章的日均阅读量比未使用的高23.1%左右(e0.208-1≈0.231),在看量则高12.5%(e0.118-1≈0.125)。相较于同一种字体颜色和纯文本的单一元素,丰富多样的编排技巧和文本呈现方式对阅读量和在看量均具有显著正向作用。与单一的字体颜色相比,不同字体、不同颜色、不同字体+不同颜色的编排方式所获得的阅读量分别提高了约65.0%、69.7%和94.4%,在看量分别提高了约34.0%、24.5%和23.0%。与纯文本相比,文本+图片、文本+音视频、文本+图片+音视频的文本呈现方式所获得的阅读量分别高约21.5%、30.9%和15.5%,在看量分别提高了约43.0%、35.9%和13.3%。

从推送方式看,定期推送对阅读量和在看量有显著正向影响,定期推送的文章比无规律推送的文章所获得的阅读量和在看量分别提高了7.3%和9.7%。而月推送条数对公众号文章阅读量和在读量均不具有显著影响。究其原因,在资讯严重冗繁的社会,人们获取信息的渠道多样,注意力很容易分散,定期推送能培养读者的阅读习惯。在推送数量上,仅仅通过增加信息数量不仅不能提高阅读量和在看量,还可能被视为垃圾信息制造者,适得其反[20]。

良好的互动机制能增强公众号用户的黏性,数据显示,传受互动对阅读量和在看量均有显著正向作用。与仅有招呼语的互动方式相比,招呼语+评论、招呼语+评论+反馈的互动方式所获得的阅读量分别提高了约23.6%和34.9%,在看量分别提高了约22.8%和28.8%。

3 结论与建议

3.1 结论

本研究以310个CSSCI来源期刊的微信公众号为样本,采用等距抽样法获取62个期刊微信公众号在一个月内发布文章的数据,从微信公众号情况和推文两方面对学术期刊微信公众号的传播效果进行实证研究。研究发现公众号认证情况、命名方式、头像设置、一级菜单数、二级菜单数5个变量对WCI具有显著影响,而期刊影响因子和公众号类型不同的微信公众号,WCI没有显著差异。

从内容、技巧和互动3方面考察了公众号推文单篇日均阅读量和在看量的影响因素。从内容来看,不同文章类型对阅读量和在看量的影响具有显著差异,而文章长度对阅读量和在看量的影响不显著。从技巧来看,标题技巧中疑问号和感叹号的使用仅对阅读量具有显著影响,而对在看量不具有显著影响,标题有无运用修辞手法,对文章的阅读量和在看量的影响均具有显著差异。编排技巧和文本呈现方式对文章的阅读量和在看量的影响均具有显著差异,灵活多样的编排方式和文本呈现方式能使文章在传播的广度和深度上均具有更好的效果。定期推送的公众号,其推送文章的阅读量和在看量均显著高于不定期推送的公众号,而推送数量对推文的阅读量和在看量不具有显著影响。积极良性的互动能提升用户黏性,增强传播效果。

3.2 建议

3.2.1 适应新媒体发展趋势,重视微信公众号运营

本研究虽然是以社科类学术期刊为调研对象,以定量研究方法展开研究,但得出的结论与前人以科技期刊为对象的定性研究具有很大的相似性[18,21],即学术期刊的影响因子对其微信公众号的传播效果不具有显著影响。这有力地证明了学术期刊不是一个孤岛,在媒介生态系统中无法摆脱技术、环境等因素而孤芳自赏地生存,无论是自然科学期刊还是社科类学术期刊,无论是高影响因子期刊还是低影响因子期刊,都不能因循守旧,固守期刊已有的影响力,而应该主动适应新媒体发展趋势,因时而变、因势而变。目前学术期刊评价机制与评价标准依然以传统因素为主,一旦将新媒体应用因素纳入评价机制,现有的学术期刊格局很可能重新洗牌。

3.2.2 基于互联网思维实现价值分享,促进推文内容和形式的完美结合

互联网思维的精髓是用户至上、体验至上。从本质来看,微信是基于社交关系形成价值分享的平台。在互联网环境下,消费者行为已由传统的AIDMA[Attention(注意)、Interest(兴趣)、Desire(欲望)、Memory(记忆)、Action(行动)]模式逐渐转变为AISAS[Attention(注意)、Interest(兴趣)、Search(搜集)、Action(行动)、Share(分享)]模式,具备网络特质的两个“S”(Search、Share),标志着互联网对于人们信息消费行为具有较大影响,用户可以主动搜索自己感兴趣的信息并在信息价值认同基础上实现价值分享,价值分享外化为用户的阅读量和在看量,价值分享决定了微信公众号的生死存亡。传统学术期刊内容专业、晦涩难懂,直接将其复制到微信公众号,不利于其广泛传播。作为学术共同体交流的平台,学术期刊应该以分享优质原创学术成果、提供最新学术科研动态为基本要义,使公众号成为价值分享、构建学术和对话共同体、弥合知识差距的集散地。(1)吸引用户关注。实现官方认证,使用辨识度高的微信名称和头像,便于在海量信息中获得用户关注。(2)在文章编排技巧上,一方面要重视标题的制作,精雕细琢,而非一味地利用“?”“!”等“标题党”经常使用的手段吸引读者,哗众取宠。例如,《文化纵横》公众号推送的《我劝大学重抖擞,不唯政绩唯人才》的推文,标题运用仿词的修辞手法,吸引了5024人次阅读、65人次在看和数十条评论。另一方面,根据微信阅读的特点,通过不同字体和颜色的标注,突出重点内容,以方便读者根据自身需求选择深度阅读或浅阅读。同时,合理运用文字、图片、音视频等符号对文本进行二次编排,增强阅读体验。只有充分发挥微信公众号对用户的价值,才能使用户由衷地点“在看”,进而影响其分享行为。

3.2.3 深研用户需求做好服务,把握推送规律建立互动机制

学术期刊微信公众号的用户基本上是其母刊读者的延伸,他们普遍关注研究领域的前沿成果、学术动态及行业发展等信息。建议微信公众号遵循功能设计的合理性、便利性和实用性原则,完善自定义菜单设置,扩充功能信息,为用户提供期刊介绍、投稿查询、过刊浏览、行业动态等信息服务。“质量为王”的准则在微信上依然通行,推文质量而非数量是用户持续关注的首要因素。微信公众号要优化推文质量,避免推送低劣信息、重复信息和无用信息,透支用户的信任。此外,还要深研受众接受心理和阅读习惯,文章推送宜定期而非无规律,宜精不宜多。良好的互动机制是增强用户黏性的关键,学术期刊公众号的运营主体应深化与用户的互动形式,提高与用户的互动频率,拓宽互动渠道,不仅通过线上评论交流与作者、读者积极互动,还可以筹划学界、业界专家的讲座、读书沙龙等线下活动,加强编读往来,提升用户的关注度。例如,《心理学报》公众号的推文《催生不科学,国家两行泪:放开生育政策可能会适得其反》阅读量达1.1万人次,在看量达155人次,文末的近百条互动留言引发了共计1200多个点赞,获得了较好的传播效果。

4 结语

通过对CSSCI来源期刊公众号WCI、推文阅读量和在看量的数据分析,从期刊影响因子、推文内容、推送技巧和互动方式几方面,以“解剖麻雀”的方式探索学术期刊微信公众号传播效果的影响因素。学术期刊应适应新媒体发展趋势,重视微信公众号运营;基于互联网思维实现价值分享,促进推文内容和形式的完美结合;深研用户需求做好服务,把握推送规律建立互动机制,不断增强用户的黏性,提升学术期刊的影响力。

传播效果是各种因素共同作用的结果,由于人力、物力有限,本研究未将更多潜在的因素如主办单位影响力纳入影响因素范畴,下一步的研究将构建更全面的影响因素体系,并结合用户反馈,以使研究更加科学全面。此外,学术期刊微信公众号的传播效果既是一个结果,也是一个不断建构的动态过程,下一步的研究或可以采用历时研究法,对某一种学术期刊公众号的运营进行追踪调查,或将样本扩大到包括科技期刊在内的所有学术期刊,对比研究二者的异同,以获取更具普适性的研究结果。