加拿大不列颠哥伦比亚大学藏“蒲坂藏书”的收藏特点

——以蒲坂别集为视角

2019-10-21谷敏

谷 敏

加拿大不列颠哥伦比亚大学(The University of British Columbia,以下简称“UBC”)图书馆为北美庋藏中国古籍之重镇,所藏中国古籍逾6万册[1],其中最知名的为“蒲坂藏书”,约4.5万册。该批藏书是由UBC委托史学家何炳棣于1950年代从中国买入。钱存训、潘铭燊、王伊同、沈迦、刘静、管锡华等对蒲坂藏书均有讨论①。这部分蒲坂藏书的整理工作至今尚未完成,也从未出版过正式目录,学界对蒲坂藏书的了解有限。2018年笔者利用在UBC作访问学者的便利,在RBSC中心武亚民等老师指导下,对UBC所藏939种蒲坂别集进行初步整理,希望此文能以管窥豹,对域外中华古籍以及蒲坂藏书研究有所裨益②。

1 蒲坂别集前期研究概况

蒲坂藏书虽为澳门内科医生姚钧石旧藏,但主要来源为广东近代徐信符之“南州书楼”藏书。徐信符曾言:“‘南州书楼’藏书,以粤东先哲所著述或评校,及关于粤东事实者为多,粤省府州县地志,各省新旧通志,大致完备,次则古今名人集部及丛书为多。”[2]由此可知,集部是南州书楼收藏的重点之一,换言之,蒲坂集部也因此成为蒲坂藏书的重要组成部分。中国古代藏书的集部,一般分为别集与总集两部分,别集因是个人文集,特色更为鲜明。本文尝试聚焦蒲坂别集,讨论其基本特点,进而以点带面,探讨蒲坂藏书的基本特点。

目前学术界有关蒲坂别集的研究成果集中在三方面:一是概貌性介绍。主要有潘铭燊的研究报告Appraisal of the Pupan collection,the University of British Columbia(《UBC 蒲坂藏书评价》)。潘铭燊注意到蒲坂别集当中杜甫、陶渊明等的作品较多,且不少别集以家族为单位进行搜集[3]。二是对蒲坂别集善本的书目著录。主要有王伊同《加拿大英属哥伦比亚大学宋元明及旧抄本善本书目》,不完全著录了蒲坂集部善本书目,只有100余种[4]。管锡华、吴欣欣在《论加拿大卑诗大学亚图所藏中文善本古籍的文物价值与文献价值》中选择了10余种蒲坂别集善本予以著录[5]。三是对蒲坂藏书别集做个案探讨,如管锡华、吴欣欣所撰《黎简诗文集手稿及其自删诗辑录》[6]。整体而言,有关蒲坂别集的研究尚处于初期阶段,学术空白多。存于UBC 的蒲坂别集之总体情况及基本特点均不明了,有待学术界讨论。

2 蒲坂别集的特点

蒲坂别集中,除去姚钧石的蒲坂藏书系列藏书印外,还有徐信符之“南州书楼”印、梁汝洪之“紫云青花砚斋”印、邓蓉镜之“邓氏蓉镜”印、曾钊之“面城楼藏书印”、汪兆镛之“兆镛过眼”印、李沧萍之“沧萍”“高斋”藏书印等,这表明蒲坂别集的书籍大多为广东近代学者所藏。

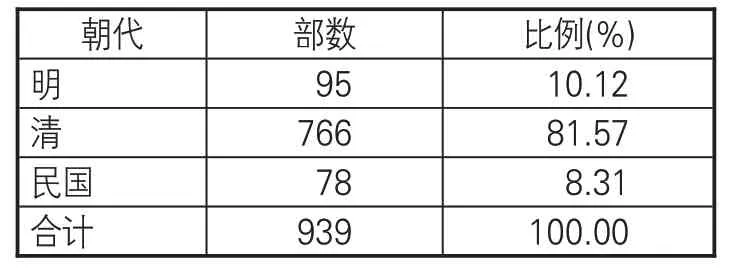

2.1 主要收录清代出版的书籍

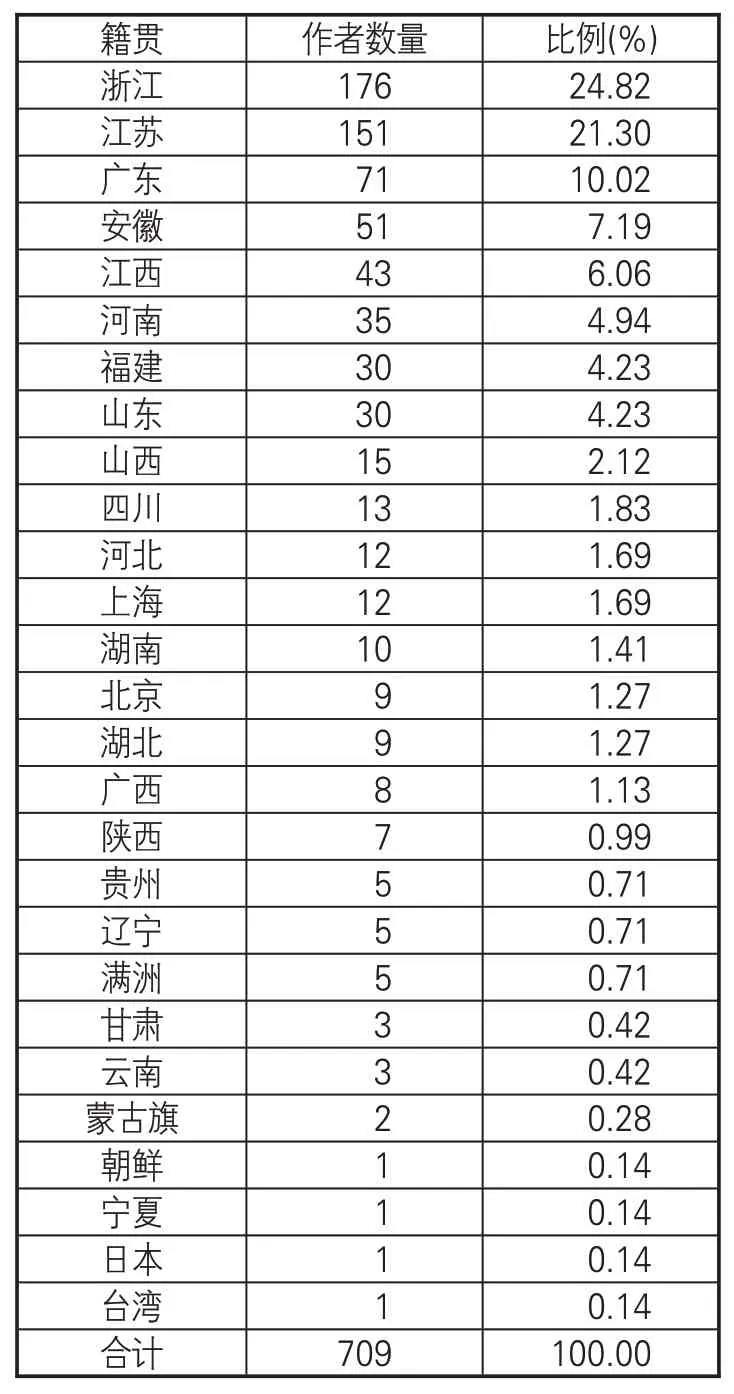

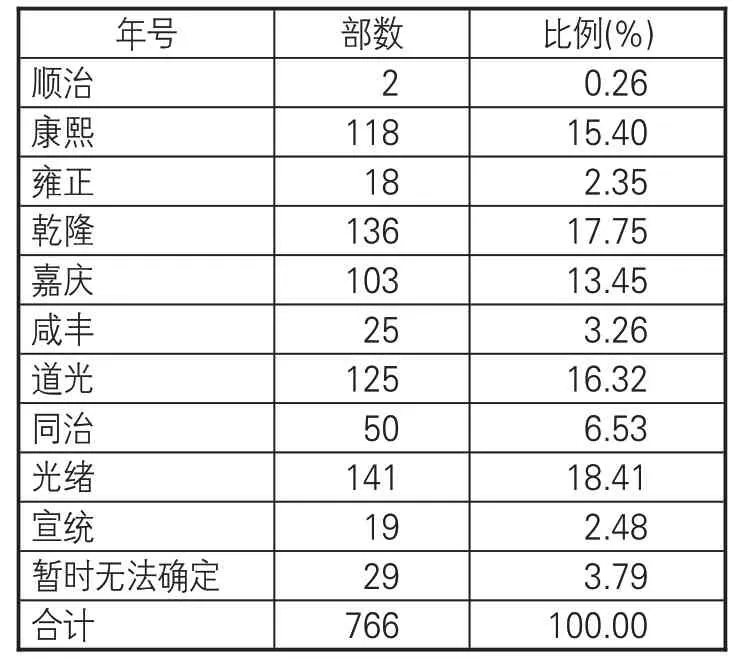

蒲坂别集的成书朝代分布广泛,但近7成作品分布在清代,共633种(见表1)。

表1 蒲坂别集作品成书时代分布

2.2 作者以浙江、江苏、安徽、广东为主

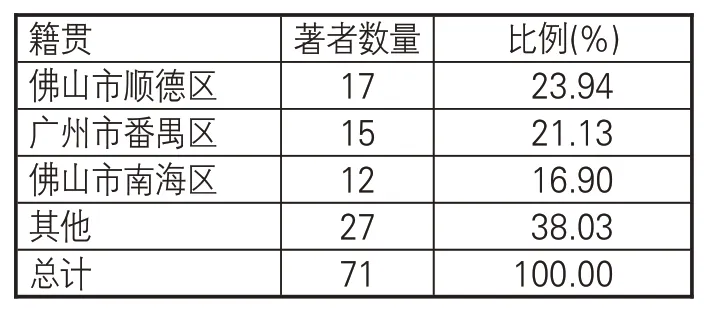

蒲坂别集的作者共709 位(见表2),各地俱有,但主要是浙江、江苏、安徽、广东四省,也收有个别日本、朝鲜作家的别集③。

表2 蒲坂别集作者籍贯分布

各地作品搜集往往受当地较大学术流派影响。以安徽与广东作家为例,桐城派是清代最大的散文流派。从安徽籍作家情况看,虽然桐城派的影响远不止于桐城,但安徽的别集收录明显受到桐城派影响(见表3),桐城籍作者占安徽籍作者四分之一④。广东学者作品的收录更明显,收藏家主要围绕顺德、番禺、南海进行,三地作者占广东籍作家62%(见表4)。

表3 蒲坂别集安徽籍作家分布

表4 蒲坂别集广东籍作家分布

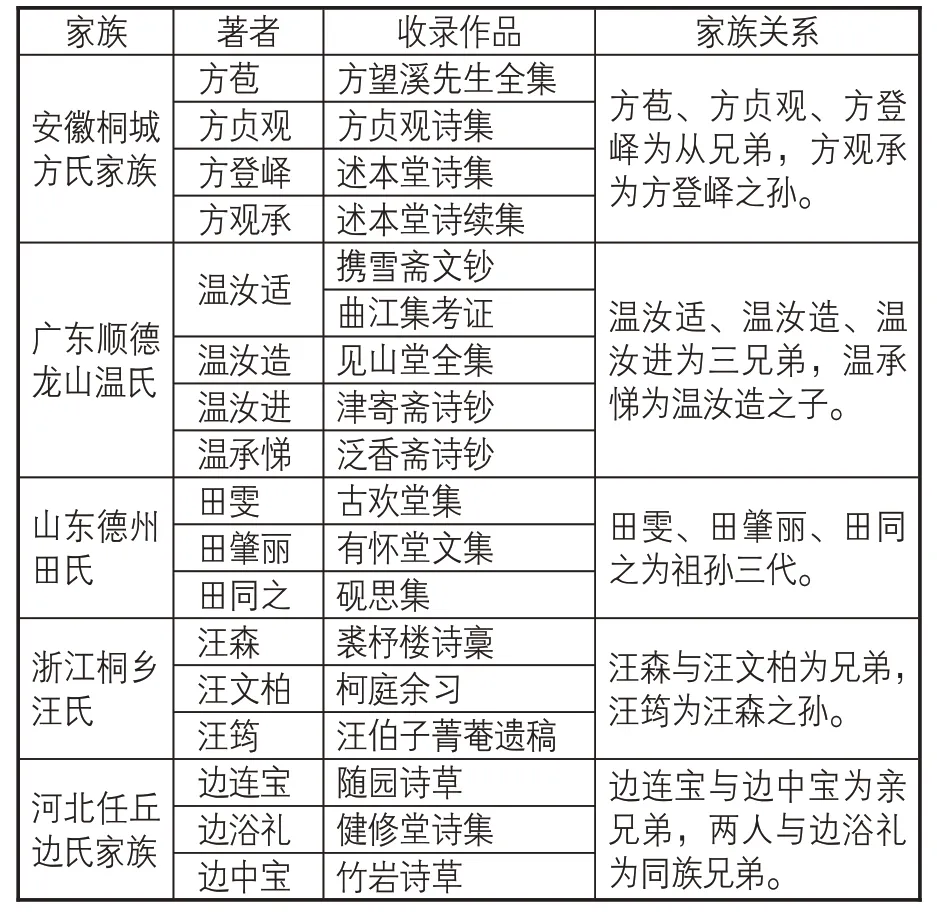

2.3 不少别集以家族为单位进行系统收录

在中国古代,家族传承对学术影响深,不少家庭形成家学传统,这在蒲坂别集中也有反映(见表5)。潘铭燊对此已有发现,但一言带过。笔者仅举数例说明,以证潘氏所言不虚。

表5 蒲坂别集收录的家族群作品

综上,蒲坂别集学术视较宏阔,所收书籍有较强的系统性与整体性。一般来说,学者们会注意到蒲坂藏书中广东文献较多的特点,但从笔者看到的蒲坂别集情况,结合此前对蒲坂地方志的粗浅了解来看②,广东文献固然是蒲坂的一个重点和亮点,不过,蒲坂藏书是具有全国视野的藏书,乡邦文献只是一个收藏方向。尽管这批藏书在辗转过程中流散了很多[7],但仍然可以从现存书籍清点过程中,依稀看到这座“学术大厦”宏大而精细的轮廓。

为何蒲坂藏书呈现出这样的面貌?据武亚民介绍,根据他及多位UBC中文馆员掌握的情况,虽然目前还不能提供准确数据,但他估计南州书楼藏书当占蒲坂藏书藏量80%以上。在中国古代社会,如果是学者自用型藏书,则意味着藏书不仅为了鉴赏,也需为自己及后世子孙学习与研究服务。故而私人藏书虽然随意性强,不似公共藏书在收藏时面面俱到,但部分学者型藏书出于研究与实用考虑,也会显示出与公共藏书类似的系统性与完整性,这是与其他类型的私人藏书(如注重版本、装潢的贩贾型藏书)不同之处。从前述数据分析看出,撰写过《中国文学史》等讲义的徐信符应非常注重藏书在现实生活中的实用性[8],加之姚钧石收购南州书楼藏书后,后续所收书籍也多为学者自用藏书(如“高斋”藏书),最终使得蒲坂藏书不仅收书全面,在地域上覆盖各省,在时间上贯通整个中国古代并延续至近代,其所选书籍也表现出收藏家们对中国学术史(主要是中国古代学术史)的整体理解与大跨度回顾,呈现出一定的学术史脉络。

2.4 多收录大家与乡邦作家作品,大家作品版本较为齐备

在939种蒲坂别集中,共收录586位作者的1部著作,收录80位作者的2部著作,收录23位作者的3部著作,收录9位作者的4部著作,收录6位作者的5部著作,收录5位作者的5部以上著作(含同一部书的不同版本以及同一作者的不同作品)。

同一作者相关作品较多的(含同一部书的不同版本以及同一作者的不同作品)作家,大多为中国学术史或文学史上的大家。此外,由于蒲坂是广东藏书,受地理位置影响,对广东乡邦硕儒稍有偏重,但也偶见个别外省作家有较多作品收入,详见表6。

表6 收入作品4部及以上作家及作品数量

别集中,大家作品在明清时期的版本收录均较齐备。以韩愈诗文集为例,蒲坂别集共收有传世韩愈诗文集9种,基本涵盖明清韩集的主要版本。在明代,对韩集的整理,作品并不多,主要以翻刻宋代版本为主。翻刻最多的韩集版本为宋朱熹考异、王伯大音释的《朱文公校昌黎先生集》,该书在蒲坂别集中有明刻本两种:一种为王伯大音释本,一种为王伯大音释本基础之上的朱吾弼重编本。清代韩愈文集的整理力作较多,之一为方世举的《韩昌黎诗集编年笺注》,为乾隆雅雨堂本;另一部为康熙三十八年(1699)长洲顾嗣立秀野堂的《昌黎先生诗集注》。至道光十二年,此书又有膺德堂本,新增朱彝尊、何焯两家点评。单行本之韩愈重要诗文集还有卢轩所编、程崟所刊《韩笔蠡测》和高树然考订的《韩文故》。此书在清代有两个刊本,一种是清道光年间抑快轩初刻本,一种是清宣统云南学务公所的重刊本[9]。通过对蒲坂藏书别集的整理看到,明清韩集的主要作品,蒲坂别集中均有收录,有的还不止一个版本,如《昌黎先生诗集注》收有3个版本,《朱文公校昌黎先生文集》收有2个版本,显示出收藏者极强的版本学意识。从收藏印看,7种为徐信符所藏,另有2种为姚钧石补配。

2.5 善本超过四成

蒲坂别集当中究竟有多少种善本?王伊同在内部刊印的《加拿大英属哥伦比亚大学宋元明及旧抄本善本书目》中罗列了近百种。不过,如果按照现在通行的以乾隆60年划界的标准看,蒲坂别集的善本不止此数。仅以目前进入统计范畴的939种蒲坂别集来看,如果按出版年代看,蒲坂别集无宋元本,明版书有95部,从顺治朝至乾隆朝的清代图书共有274部。故而若按《中国古籍善本书目》以乾隆60年为界划分善本的标准,蒲坂别集的善本书至少有369部,占到目前已统计的蒲坂别集的39%(见表7、表8)。

表7 蒲坂别集出版年代

表8 蒲坂别集在清代的出版情况

事实上,蒲坂别集的善本仍不止这个数字,因为还有一部分名人题跋本、批校本,不少虽然成书年代较晚,在清中晚期甚至民国时期,但因有名人题跋或者批校,依据《中国古籍善本书目》所列标准,也当列为善本。因此,蒲坂别集中善本占别集总数4成以上,当是非常保守的估计。

2.6 存有一批广东名人题跋批校本

如前所述,蒲坂别集中有相当数量的广东学者题跋本、批校本。由于蒲坂别集至今尚未完全整理完成,这批题跋批校本的具体数量还不甚清楚,据笔者经眼所见,至少有30余种。以下从个案分析角度,从蒲坂别集中选出数例进行说明。

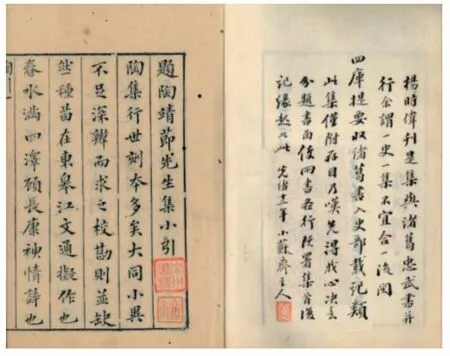

(1)明刻本《陶靖节集》。UBC藏明万历杨时伟刻《陶靖节集》,明万历47年(1619)刻本,版框193mm*121mm,白口,每叶9 行,行15-18字;其中陶集8卷,另有宋吴仁杰编《陶靖节先生年谱》及苏东坡和陶诗2卷。检索《中国古籍善本目录》及浏览“学苑汲古”检索平台等,国内北京大学、中山大学、复旦大学等高校图书馆有藏。UBC藏本的特色在于该书为近代广东学者兼藏书家刘熽芬之题跋本。该书前有题识,后有跋语,并有“小苏斋”“南州书楼”“韵琼”“筱衡”等多枚印章(见图1)。

图1 UBC藏《陶靖节集》书影

刘熽芬(1849-1913),字小衡,一作筱衡,香山(今广东中山市)人,清末学者兼藏书家,撰有家藏书目《贻令堂书目》,著有《贻令堂文集》《小苏斋诗钞》等。刘熽芬在该书题跋中概要论述了其版本得失及书籍流传之端绪。其书前题识写到:“杨时伟刊是集,与诸葛忠武书并行,余谓一史一集,不宜合一。后阅《四库提要》,收诸葛书入史部载记类,此书仅附存目,乃叹先得我心。”杨时伟当年在刊刻此书时,将陶集与诸葛亮集合刻,在刘熽芬看来是有问题的,他认为四库馆臣将两书分列史部与集部更合理。在跋语部分,刘熽芬重点介绍了该书流传过程:先后经由番禺方大令与香山郑应元两家收藏,300年来“完好如初”。

方大令(1636-1697?),字蒙章,号九谷,番禺人,康熙时期进士[10]。郑应元(1754-1809),字文川,香山人,乾隆时期翰林,有藏书楼“对山楼”[11]。郑应元之孙女,即为刘熽芬夫人郑韵琼(1851-1903),其字子佩,小字侍云。从书后跋语可知,该书跟随郑氏来到刘家,刘熽芬考虑到“前明刻本,不宜常读”,便为夫人更换了新刻之陶集,还为这部明刊本陶集更换了已经破损的书皮。短短数句跋语,将刘熽芬与夫人的爱书之情、藏书之喜呈现在众人面前,也为研究刘熽芬藏书活动提供了极好的一手史料。

(2)明刻本《唐丞相曲江张先生文集》。自宋以后,唐代名相张九龄之文集《曲江集》流传极少,直至明宪宗成化九年(1473),翰林学士邱濬自内阁录出,韶州知府苏韡为之刊刻,该书始得以重新广为流布,UBC藏《曲江集》为南京吏部尚书湛若水于明嘉靖十五年在邱濬版基础之上的增补版。故此,UBC藏《曲江集》为存世《曲江集》中较早的版本[12],国内亦不多见(见图2)。据《中国古籍善本书目》等著录,此版本仅存于中央民族大学图书馆与上海图书馆。该书版框为205 mm*135 mm,每叶10行,每行20字,白口,左右双边,单鱼尾,版心上镌有“曲江集”及卷次。书前有近代教育家蔡元培题签,近代广东学者唐恩溥、汪兆镛所作题跋,详述该书版本及收藏情况。唐恩溥(1881-1961),字天如,广东新会人,清末举人,曾任两广高等工业学堂国文教授、吴佩孚秘书,与梁启超私交甚笃[13]。汪兆镛(1861-1939),字伯序,一字憬吾,祖籍江淮婺源,入籍番禺,师从陈澧,有《元广东遗民录》《微尚斋杂文》《微尚斋诗》等著作,“为岭南传统学术的殿军人物”[14]。书中还有曾钊“面城楼藏书”、汪兆镛之“兆镛过眼”、姚钧石之“蒲坂书楼”“民国庚辰”等藏书印。由书前题跋及印章可知,《曲江集》辗转经过多位广东近代学者之手。

图2 UBC藏《唐丞相曲江张先生文集》书影

(3)清抄本《悔存诗稿》。UBC 所藏清抄本《悔存诗钞》,为诗人黄景仁作品集。黄景仁(1749-1783),字汉镛,号仲则,江苏武进人,为乾隆年间江南久负盛名的诗人。他的诗歌无论从内容还是从艺术成就看,均能“与袁枚、赵翼辈分庭抗礼”[15]。黄仲则去世后,好友洪亮吉委托翁方纲整理黄景仁诗作,故此书为翁方纲删定黄景仁作品之后的选辑。

图3 UBC藏陈澧朱笔批校本《悔存诗稿》书影

UBC所存《悔存诗钞》以嘉庆元年(1796)刘大观之刻本为底本抄就。一函两册,共八卷,黑丝栏,白口,每半叶九行,每行约二十字,版框168*117 mm,卷首有翁方纲所作序文和洪亮吉所作黄景仁行状。检索《中国古籍善本书目》与“学苑汲古”等平台,《悔存诗钞》的刘大观刻本在国家图书馆、北京大学图书馆、复旦大学图书馆、吉林大学图书馆等有藏,版本并不罕见。但UBC 所藏该书为广东大儒陈澧藏书,书中存有“陈澧之印”“兰圃”“南州书楼”等多枚藏书印迹,且有多处朱笔批校(见图3)。

这些朱笔批校文字是否即是陈澧亲笔?将《悔存诗抄》中的批校与“蒲坂藏书”中其他陈澧批校文字相比较(如陈澧朱笔批校抄本《说文声统》),笔迹一致,故判定《悔存诗抄》中的批校当为陈澧亲笔。书中的朱笔批校,大多是陈澧对文集的评论,以《悔存诗抄》序文为例。翁方纲写到,他之所以删掉了黄景仁“放浪酣嬉,自托于酒筵歌肆者”,因为那“盖非(黄景仁)本怀也”。陈澧有朱笔校语:“不必回护”,认为翁方纲本不应删。翁方纲又写到,黄景仁生前曾来他的住处拜文节(黄庭坚)像,“辄凝目沉思久之,予亦不著一语,欲与之相观于深处。”众所周知,翁方纲对黄庭坚在诗歌上的“质厚为本”理论推崇备至,一直反对通过诗歌抒发过于浓烈与偏激的情感,故“欲与之相观于深处”正可以解释翁方纲为何将黄景仁“放浪酣嬉”之作大幅删除的行为,因为他向来就是这样一位强调理性、推崇黄庭坚“质厚”论的学者,删黄景仁“放浪”风格的诗也就不足为怪了。因此陈澧在此句中划了红线,并有批校云:“覃溪(此处原书缺一字,当为“覃”,“覃溪”为翁方纲号)惯作此等语。”

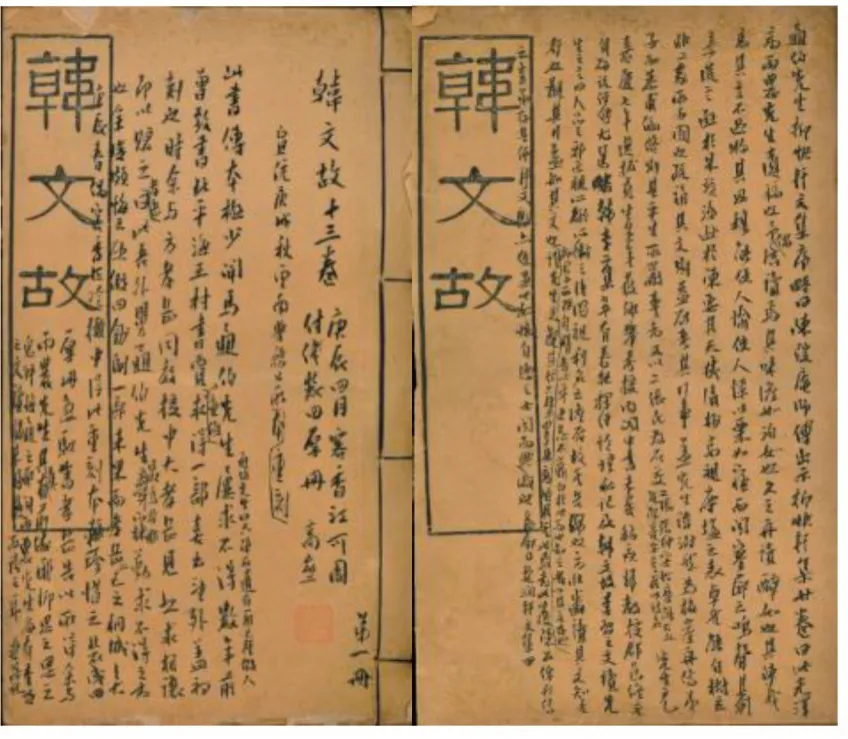

(4)清刻本《韩文故》。UBC 所藏清末刻本《韩文故》(见图4),道光年间有抑快轩原刊本,UBC 此本为宣统二年(1910)云南学务公所重刊本,为清代学者高澍然依据韩愈文集所做考订之书。四周双边,白口,单鱼尾,版心镌书名及卷帙。版框185mm*140mm。检索《中国古籍善本书目》等系统,《韩文故》的道光原刊本,北京大学、吉林大学图书馆等有藏;该书的云南学务公所重刊本,福建省图书馆等有藏。UBC所藏云南版之《韩文故》,珍贵之处在于书前有广东学者李沧萍所撰两段题跋,该书卷前还有两枚藏书印,分别为李沧萍藏书处“高斋”印以及姚钧石之“姚钧石藏书”印。

图4 UBC藏清末刻本《韩文故》书影

李沧萍(1897-1949),字菊生,广东丰顺县人,诗人黄节之弟子。曾任国立中山大学教授、岭南大学教授等,工诗文,有《高斋诗存》《高斋文存》等著作[16]。

该书封面及内叶均有李沧萍所书题跋,这两份题跋,分别详述其得书由来以及为《韩文故》所作书评,是近代藏书史的生动资料。例如,其在封面所写之题跋较完整地再现了近代学者购书、藏书,并通过书籍与同道往来的过程:“此书(《韩文故》)传本极少,闻马通伯先生屡求不得。通伯先生曰:‘只陈石遗有一部,不轻假人,屡求不得。’数年前,(余)曾致书北平海王村书贾,以重值求得一部,喜出望外,盖初刻也。时余与方孝岳同教授中大(中山大学),孝岳见书求相让,即以赠之。孝岳曰:‘此吾外舅通伯先生最为折服,梦寐勤求不得之书也。’余后颇悔之,欲假(借)回抄副一部,未果,而孝正亦已之桐城矣。”

此题跋中所涉及的人物均为近代著名学者。马通伯(1854-1929),号其昶,安徽桐城人,清末桐城派代表人物之一,“世之归仰桐城者,必曰:‘是马通伯先生’”[17]。马通伯对韩愈的研究较精深,1957 年上海古典文学出版社曾出版其著作《韩昌黎文集校注》。方孝岳(1897-1973),安徽桐城人,近代学者马通伯外甥,作家舒芜之父,先后在北京大学、中山大学等任教,文史专家[18]。陈石遗(1856-1937),福建侯官(治今福州)人,清末民初学者,历任厦门大学、暨南大学等教授,为“同光体诗人中闽派首领”[19]。

囿于篇幅,本文仅举四例对蒲坂别集中不同时期的题跋本、批校本进行讨论,可以看出这批近代广东学者题跋与批校本是蒲坂藏书中极具特色的部分,有着浓郁的岭南地域色彩,是研究近代岭南学者藏书活动与学术研究的宝贵资料。

3 结语

蒲坂藏书究竟有何特点?从900余种蒲坂别集中可以窥见一二。笔者认为,从蒲坂别集情况来看,蒲坂藏书是一批有着较为开阔的学术视野、有着较好版本学意识的中国藏书,它兼具实用性与鉴赏性。不仅如此,它还是近代广东学者群体藏书,是清末民初岭南文人藏书活动的载体与缩影。这也正是蒲坂藏书与许多域外中国古籍收藏的最大不同之处。

20世纪初期至中期,不少国家兴起兴建域外汉学中心的热潮,许多汉学中心均大规模委托相关人士买进中国古籍以充实馆藏。这些来自中国的书籍不仅来源地复杂,汉学中心所委托的学者、传教士、各路书贾所具有的文化水准也参差不齐,故而许多域外汉学中心所藏中国古籍虽然可圈可点,但很难将其视为一个整体对待。与之形成鲜明对比的是,UBC所藏蒲坂藏书主要来自广东近代著名藏书家徐信符之“南州书楼”,此外,也包括陈澧、曾钊、李沧萍、汪兆镛等多位广东近代著名学者的私人藏书,这批图书几乎云集了当时广东最有名望的学者之收藏。这个学者群体不仅生活年代相近,生活地域相同,彼此手中的藏书也常有着千丝万缕的授受与传承关系。故此,总体来看,蒲坂藏书不仅是收书较为完备的中国近代学者自用型藏书,至今仍能为UBC的师生研究中国文化,尤其是中国古代文化的教学与科研服务;也是广东近代私人藏书文化的活化石。当我们对其中所收书籍、印章、题跋、批校作近距离观察时,便可清楚地看到这批藏书所折射出的近代岭南学者的品鉴趣味、藏书标准甚至交游往来等,超越时空地感受中国在由古代向近代转型的特殊时期,广东学者对岭南文化乃至对中华文化的理解与思考。

当然,以上结论是否准确,蒲坂别集的特点是否也适用于蒲坂藏书的其他部分,还有待学术界进一步研究或检验。但无论如何,作为广东藏书文化与中国近代藏书文化的珍贵遗存,蒲坂藏书值得关注。

致谢感谢加拿大不列颠哥伦比亚大学图书馆武亚民老师的悉心指导,感谢加拿大不列颠哥伦比亚大学亚洲图书馆中文部负责人刘静、加拿大不列颠哥伦比亚大学RBSC中心闫维艳、Jacky Lai、Hiller Goodspeed、 Felicia de la Parra、 Chelsea Shriver等老师,以及中央美术学院博士后白锐、纽约大学廖博雅等同学的帮助!

注释

①武亚民老师为笔者提供1045种尚未正式出版的蒲坂别集基础信息,这些别集信息来自UBC历任中文古籍馆员。笔者去掉了作者生平、籍贯、出版年代等待考或书籍破损严重、无法查看的作品,还剩下939种蒲坂别集。本文即以此939种别集为研究对象进行讨论。本文统计数据表格当中的“部数”,即指蒲坂别集的部数;“比例”为该类别的别集与所在表格之合计别集之比。

②详见:谷敏.加拿大不列颠哥伦比亚大学“蒲坂藏书”地方志初探[J].图书馆论坛,2019(7):129-135。

③近代满洲与蒙古旗的作家,因覆盖的地域均跨越现代多个行政区域,为了使数据尽量准确,本文统计时保留原始著录。

④表3、表4在统计安徽、广东作家籍贯时,因为新旧行政区域范围发生很大变化,旧的行政区域对应到今天的行政区域时,有的对应的是县(区)一级,甚至乡一级,有的对应的则为市一级,并不一致。为了使数据尽量准确,两表在统计时尽量统一对应到今天行政区划的县(区)一级,如果实在无法对应到县(区)一级的,则对应到市一级。