不同植被恢复模式对露天煤矿排土场土壤抗冲性的影响

2019-10-19王洪禄翟景轩

肖 鹏, 吕 刚, 王洪禄, 翟景轩

(1.辽宁工程技术大学 环境科学与工程学院, 辽宁 阜新 123000; 2.铁岭市国土资源调查规划局, 辽宁 铁岭 112608; 3.杭州大地科技有限公司, 杭州 310004)

土壤抗冲性是土壤结构体间抵抗离散的能力[1-2]以及土壤抵御径流冲刷对其机械破坏和推动下移的能力[3]。许多学者对土壤抗冲性的影响因素[4]、测试方法[5]、评价指标[6]以及其时空变化规律[7]等方面进行了细化和深入的研究。其中国外学者主要侧重于研究侵蚀营力的作用过程,国内学者则侧重于研究土壤在外营力作用下自身的变化,加快了土壤侵蚀机理的研究进程,为区域水土流失预测提供了科学理论依据。但我国地域辽阔,人口众多,由于受到地形、土壤、植被、气候等自然因素和人为因素的综合影响,使得土壤自身的抗冲性能在地域上存在很大的差异,现有的成果主要集中在西北黄土高原[8-9]、南方紫色土区[10-11]和红壤区[12-13]等水蚀严重的地区,且研究对象均为自然状态下的土壤,而针对露天煤矿开采所形成的排土场等人工松散堆积体的土壤抗冲性的研究却较为鲜见。董玉琨[14]对内蒙古鄂尔多斯永利露天煤矿排土场边坡抗冲性的研究得出,植被恢复可以有效降低土壤容重,增加土壤孔隙度;耿宝军[15]研究指出,土壤抗冲指数与土壤机械组成、土壤初渗率和稳渗率具有一定的相关性。

我国大型露天煤矿多处于干旱、半干旱地区,生态环境十分脆弱,排土场作为一种典型人工松散堆积体,主要由煤矸石等多种土石混合介质组成,由于不均匀沉降和地表压实的影响,使其具有了特别的洞穴以及裂缝孔隙分布,形成了与原地貌截然不同的水蚀特征,从而导致其水蚀更为严重[16],是工矿建设过程中水土流失最为严重的区域[17]。采取合理有效的复垦措施来改善土壤结构进而提高土壤的抗冲性能是控制排土场水土流失的重要途径。吕春娟等[18]对黄土区大型排土场抗冲性进行了研究,得出土壤抗冲性与根量密度之间呈现直线关系。吕刚等[19]曾对海州露天煤矿排土场边坡抗冲性进行了研究,得出在相同冲刷强度和冲刷时间下,根系能显著增强土壤抗冲性。研究不同复垦模式下土壤抗冲性的强弱对于评价复垦土壤土地生产力以及工矿区生态重建水平具有重要的意义。本文以海州露天煤矿排土场的6种复垦模式作为研究对象,采用改进的原状土槽放水冲刷法对比分析不同复垦模式下的土壤抗冲性及影响因素,可为加快排土场水土流失治理进程提供理论依据。

1 研究区概况与方法

1.1 研究区概况

辽宁省阜新市海州露天煤矿排土场位于露天矿坑西南部(121°40′12″E,41°57′36″N),总面积约为13 km2,夏季炎热少雨,年蒸发量1 500 mm以上,年均气温7.3℃,无霜期154 d,年均风速3 m/s,年均降水量511.4 mm,降水集中在夏季,以北温带半干旱大陆性季风气候为主。2004年国土资源部投资对该排土场开展了土地复垦工作,运用采矿复垦机械对进行了搬运、平整和压实工作,之后进行客土回填,覆土厚度为30 cm。排土场分为十多个大盘面呈梯形分布,盘面海拔平均高度为270 m,相对高差为3~60 m,最高处接近325 m,最低处不低于240 m,盘面地表矸石在停止排矸13 a以上,但依然有少量大块矸石以及碎石夹杂。近年来,随着当地居民对排土场弃煤不合理挖掘,部分盘面出现了大量不均匀的坑、沟等地貌状况[20]。

1.2 研究方法

1.2.1 野外选点与土样采集 2017年7月在排土场复垦区内根据人工植被恢复现状,在同一区域(复垦年限为13 a)内选取相邻但相互之间无影响的6种复垦模式作为研究对象,分别为榆树林地、混交林地(刺槐和榆树混交)、灌木林地(紫穗槐)、刺槐林地、耕地和荒草地,采用设置标准地的方法研究各个样地的植被恢复特征。在刺槐林地、榆树林地、混交林地内打一个20 m×20 m的标准地(种植密度为2 m×2 m),在灌木林地(紫穗槐)打一个10 m×10 m的标准地(种植密度为0.5 m×0.5 m),在耕地和荒草地打一个5 m×5 m的标准地,样地概况见表1。

在每种复垦模式下选择代表性的区域分别用10 cm×10 cm×20 cm原状土取样器在表层取3份土样。在每种复垦模式的样地各取3个环刀样品和3个铝盒样品,同时用塑料袋取2~3 kg土样带回实验室,进行理化性质测定。带回实验室测定土壤容重、饱和含水率、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、田间持水量、有机质、机械组成等指标(机械组成采用国际标准,砂粒为0.02~2 mm,粉粒为0.002~0.02 mm,黏粒为<0.002 mm)。测定方法详见参考文献[21],不同复垦模式下的土壤理化性质见表2。

表1 样地概况

注:样地内榆树林有2棵枯萎、刺槐林有9棵枯萎的未计入其中。

表2 土壤理化性质

1.2.2 原状土冲刷试验 原状土取回后,将取样器置于水盘内,向水盘内注水,浸水24 h,使其达到毛管水饱和。本试验采用原状土冲刷水槽法,将原有冲刷槽进行改进设计,水槽设计见图1。改进后的水槽增加设计了容积为5 L的静水室,使径流稳定。取样器尺寸参考李勇等[22]设计的取样器尺寸10 cm×10 cm×20 cm,通过恒压水箱调整供水流量,流量设置为2 L/min,试验坡度为15°,在水流稳定,将原状土样在水中取出,装入抗冲水槽中的土样室(土样室的尺寸与取土器相同),使土样表面和槽面齐平,然后放水冲刷10 min并采集径流泥沙过程样,在冲刷开始后每2 min量取一次冲刷水流量并取样,充分搅动后取样、烘干、称重。

采用土壤抗冲指数来评价土壤抗冲性。土壤抗冲性指数计算为每冲刷掉1 g的烘干土所需水量,用ANS(anti-scourability)表示(L/g),ANS愈大,土壤的抗冲性愈强。

ANS=f×t/W

(1)

式中:f为冲刷流量(L/min);t为冲刷时间(min);W为烘干泥沙质量(g)。

1.2.3 根系测定 原状土冲刷试验做完后将取样器内土体在直径0.5 mm筛网上冲洗,把取样器内所有根系洗出,用WinRHIZO根系分析系统测定根系的根长、根表面积、根体积等指标。然后将根系置于105℃烘箱中烘干,然后置于垫子天平上称重,测量根系密度RD(kg/m3)

RD=MD/V

(2)

式中:MD为根系烘干质量(kg);V为采样器体积(m3)。

图1 土壤抗冲槽

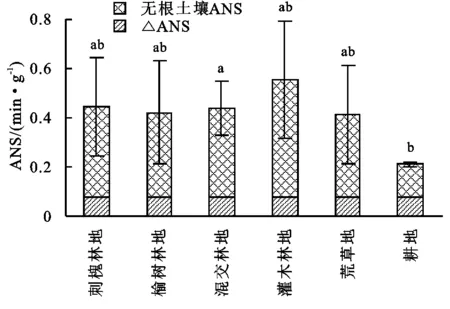

根系对土壤抗冲性的强化值用ΔANS(min/g)与强化百分率(%)表示,其中:ΔANS=有根土壤ANS-无根土壤;强化百分率=ΔANS/无根土壤×100%。

2 土壤抗冲性的动态变化特征

2.1 土壤冲刷过程中含沙量变化特征分析

土壤抗冲性能的规律可以由土壤冲刷过程中含沙量随时间变化看出。由图2可知,在产流初始阶段,不同复垦模式下的含沙量都比较大,随着时间的延长含沙量呈递减趋势,各复垦模式初始径流含沙量表现为耕地>荒草地>刺槐林地>混交林地>灌木林地>榆树林地,各复垦模式在产流的开始时期泥沙量比较大。产流6 min后各复垦模式下的含沙量逐渐趋于稳定,不同复垦模式径流含沙量总体趋势为随着冲刷时间的延长逐渐降低,其中灌木林地在冲刷过程中径流含沙量最小,耕地的径流含沙量在整个冲刷过程中均最大,这与耕作的频繁扰动有关。不同复垦模式下土壤冲刷过程累计径流含沙量表现为耕地>荒草地>榆树林地>混交林地>刺槐林地>灌木林地。总体表现为耕地含沙量最大,荒草地次之,林地的径流含沙量最低,其中以灌木林地含沙量最低。

注:1,2,3表示每个样地3次重复试验。

图2 不同土地利用类型土壤含沙量动态变化

2.2 土壤冲刷过程中抗冲性指数变化特征分析

土壤抗冲指数数值越大,说明土壤抗冲性越强。由图3可知,随土壤冲刷时间延长,土壤抗冲性伴随着冲刷时间的延长而增强。不同复垦模式土壤初始抗冲性指数较小,没有显著差异。当10 min冲刷结束时,不同复垦模式土壤抗冲指数变化表现为灌木林地(ANS=3.18 L/g)>榆树林地(ANS=2.67 L/g)>混交林地(ANS=2.37 L/g)>刺槐林地(ANS=1.931 L/g)>荒草地(ANS=1.84 L/g)>耕地(ANS=109 L/g)。灌木林地土壤抗冲性指数显著高于其他复垦模式,3种乔木复垦模式次之,荒草地和耕地抗冲性指数较小,其中耕地抗冲性指数最小。由图4可知,综合10 min不同复垦模式土壤平均抗冲性指数趋势表现为灌木林地(ANS=0.55 L/g)>刺槐林地(ANS=0.45 L/g)>混交林地(ANS=0.44 L/g)>榆树林地(ANS=0.42 L/g)>荒草地(ANS=0.41 L/g)>耕地(ANS=0.21 L/g)。表现为灌木林地土壤抗冲性抗冲性最强,灌木林地在表土层根系分布较广,根系密度大,根系的固结作用能够提升土壤的抗冲性。3种乔木林地复垦模式抗冲性指数小于灌木林地,3种乔木林地根系较为粗壮,自身枯枝落叶和根系对土壤有一定的改良作用,但是表层根系分布较灌木林地少,同时研究地为露天煤矿复垦区,其土壤结构性紊乱,养分相对贫瘠,乔木林地复垦后其根系发育相对较缓慢,所以其抗冲性没有灌木林地强。荒草地和耕地,其根系不发达,根系较浅,以细小的须根为主,同时耕地还受到人工耕作活动和农作物的影响,其抗冲性指数最小。潘德成等[23]对阜新孙家湾煤矸石山6个典型坡面的表层土壤的抗冲性进行研究得出矿区次生裸坡土壤抗冲系数的变化是随着冲刷时间的变化呈现出先快后慢的趋势,与本文观点基本一致。

3 土壤抗冲性的影响因素

3.1 土壤理化性质对土壤抗冲性的影响

土壤的理化性质是土壤自身固有的特性,表现了土壤质地结构,土壤松散程度等状况。由于排土场土壤作为重构土体其土壤层序紊乱、土壤结构性差、养分贫瘠的特点[24]。所以土壤的理化性质对土壤抗冲性的影响可能与其他地区有所不同。不同复垦模式土壤理化性质由表2可知,土壤机械组成反映土壤颗粒大小不同,其抵抗径流冲刷搬运的强弱也有所差异,复垦区土壤以>0.05 mm砂粒所占的值最高,复垦区土壤砂粒含量较高,达到了55%~65%,土壤中的砂粒(>0.05mm)含量越多,越利于水分下渗。所以相对于砂粒来说,黏粒对抗冲性的影响更大,相关性更强,这是因为土壤黏粒含量越多,土壤的通气性和透水性也就越差,有利于提高土壤的抗冲性。不同复垦模式土壤黏粒含量为:混交林地>榆树林地>刺槐林地>灌木林地>荒草地>耕地,耕地受人为耕作活动影响,黏粒含量较差,土壤通气性和透水性较差,其抗冲性也较差;土壤容重、孔隙度可以较大程度反映土壤的松紧程度。土壤容重和孔隙度是土壤紧实程度的主要衡量指标,土壤抗冲性与土壤紧实程度息息相关,土壤紧实程度在一定程度上能够影响土壤颗粒被水流冲刷的速度。各复垦模式土壤容重的表现为:耕地>荒草地>榆树林地>刺槐林地>混交林地>灌木林地。各复垦模式土壤毛管孔隙度为:灌木林地>混交林地>刺槐林地>榆树林地>荒草地>耕地。非毛管孔隙度为:灌木林地>榆树林地>混交林地>刺槐林地>荒草地>耕地。这是因为随着土壤容重的增加,土壤孔隙度的减小,土壤抗冲性能随之减弱;有机质是衡量土壤肥力水平的重要指标,可以从微观方面改善土壤的结构及性状,不同复垦模式有机质含量表现为,混交林地>榆树林地>刺槐林地>灌木林地>荒草地>耕地。乔木林地复垦模式有机质高于灌木林地、荒草地和耕地,张爱国[25]、景可[26]等的研究表明,土壤的化学性质对土壤抗冲性的影响较小,所以对抗冲性的提升并不明显。

由表3可知,土壤容重、砂粒含量和粉粒含量与土壤抗冲性指数呈负相关,饱和含水率、毛管孔隙度、田间持水量、有机质和黏粒含量与土壤抗冲性指数呈正相关,非毛管孔隙度与土壤抗冲性指数呈显著正相关关系。上述分析表明复垦区土壤容重越大,孔隙度越小,黏粒含量越少,土壤结构越松散,其抗冲性能越弱。在径流短历时的冲刷过程中,土壤容重越小,孔隙度越大,黏粒含量越高,土壤紧实程度越高,土壤不易被冲蚀、搬运,表现出更强的抗冲性能。

3.2 植物根系对土壤抗冲性的影响

根系对土壤抗冲性的增强效应是植被控制水土流失的重要方面[27],植物根系能够通过网络串联、根土粘结作用强化土壤抗冲性能[28]。由图5可知,不同复垦模式下根密度大小依次为:刺槐林地>荒草地>灌木林地>混交林地>榆树林地>耕地,根表面积密度大小依次为:灌木林地>混交林地>榆树林地>刺槐林地>耕地>荒草地,根体积反映了植物根系所占的空间大小,不同复垦模式下大小依次为:灌木林地>刺槐林地>榆树林地>混交林地>耕地>荒草地。不同复垦模式的根重大小依次为:灌木林地>混交林地>刺槐林地>榆树林地>荒草地>耕地。通过分析根密度、根表面积、根体积和根重可以看出,灌木林地根系在表层密度大,与土体接触多,形成了良好的根系网络。

表3 土壤抗冲指数与土壤理化性质相关性分析

注:**表示在0.01水平下极显著,*表示在0.05水平下显著,样本总数为6。

图5 不同复垦模式根系指标

6种复垦模式的根系径级分布特征可知(表4),荒草地以≤1mm径级为主,虽然荒草地根系密度较大,但是根系以细小须根为主,抵抗水流冲刷能力较差。灌木林地以≤1mm径级和2~5mm径级为主,拥有良好的根系网络,对抗冲性提升明显。榆树林地、刺槐林地和混交林地植物根系以2~5mm和>5mm的根系为主,植物根系强壮且网络较好,但是数量相对较少,在表层土壤中对抗冲性的提升不如灌木林地明显。植物根系在土壤中交错穿插、网络固持土壤,对抗冲性的增强主要取决于根系的缠绕和固结作用[29]。李强等[30]研究黄土风沙区土壤抗冲性时得出植物根系的固持作用能增强土体稳定性,提高其土壤抗冲性,进而减少水土流失。综合表土层各复垦模式的根系指标,灌木林地和3种乔木林地根系网络较好,相对粗大,尤其是灌木林地,在表层土壤中分布较好,对于土壤抗冲性提升作用明显。而荒草地和耕地以细小的须根为主,没有形成根系网络,其质量和数量对提升抗冲性并不明显。

根系对土壤抗冲性的增强作用系指在相同条件下,有根土壤的流失量比无根土壤流失量减少的百分数。不同复垦模式的根系分布特征不同,对土壤抗冲性产生的影响也不同,以土壤中无根系的样点作为对照,其ANS为0.08 min/g为基础计算根系对土壤抗冲性能的强化值,由图6可知,不同复垦模式土壤抗冲性能强化值ΔANS范围为0.06~0.73,强化百分率为28%~630%,根系对灌木林地抗冲性能的增强作用最强,显著高于其他几种复垦模式,这表明在相同径流冲刷强度与相同冲刷时间条件下,灌木林地提高土壤抗冲性能的效果比其他5种复垦模式更明显,其次是混交林地、刺槐林地、榆树林地和荒草地,耕地根系对提高土壤抗冲性的作用最弱。吕刚等[19]对海州露天煤矿排土场边坡抗冲性进行了研究得出在相同冲刷强度和冲刷时间下,根系能显著增强土壤抗冲性。与本研究结果一致。吕春娟等[18]在研究黄土区大型排土场植被根系的抗冲性时发现,灌木林地抗冲性最好。本研究与吕春娟的研究均得出灌木林地在排土场的抗冲性最好,从水土保持角度出发,建议在日后工矿区土地复垦中优先考虑林地尤其是灌木林地复垦模式。

表4 不同复垦模式根系径级分布

图6 根系对土壤抗冲性强化特征

4 结 论

(1) 土壤冲刷过程中,不同复垦模式下的径流含沙量在冲刷6 min内变化幅度较大,随着冲刷时间的延长含沙量相对稳固。在相同条件下,灌木林地径流含沙量最小,耕地径流含沙量最大。

(2) 土壤冲刷过程中,土壤抗冲性变化与土壤冲刷过程含沙量呈反比,随土壤冲刷时间延长,土壤抗冲性增强。不同复垦模式土壤平均抗冲性指数趋势表现为灌木林地>刺槐林地>混交林地>榆树林地>荒草地>耕地。

(3) 土壤抗冲性与土壤理化性质的相关性研究表明,在冲刷过程中,土壤容重越小,孔隙度越大,黏粒含量越高,土壤紧实程度越高,土壤抗冲性越强。

(4) 不同复垦模式下,植物根系对土壤抗冲性具有强化作用,其变化特征表现为:ΔANS灌木林地>ΔANS刺槐林地>ΔANS混交林地>ΔANS榆树林地>ΔANS荒草地>ΔANS耕地。植物根系对灌木林地土壤抗冲性特征强化最为明显。