2001-2015年伊犁河谷草地蒸散发时空变化分析

2019-10-19闫俊杰付秀东吕光辉刘海军

闫俊杰, 付秀东, 赵 玉, 刘 影, 吕光辉, 崔 东, 刘海军

(1.新疆大学 资源与环境科学学院, 乌鲁木齐 830046; 2.中国科学院 新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐 830011; 3.中国科学院大学, 北京 100049; 4.伊犁师范大学, 新疆 伊宁 835000)

全球草地面积34亿hm2(FAO,1991年),约占陆地表面积的24%,是陆地表面生态组成的关键部分,然而目前,全球约有一半的草地已处于退化或正在退化的状态[1],草地退化的环境效应及对生态功能的影响被广泛关注。蒸散发(Evapotranspiration,ET)是植被及地面向大气输送水汽的总通量[2],是地表能量和水量平衡的关键环节及重要组成部分[3-4],全球约有60%的地表净辐射能量在蒸散发过程被消散[5],约60%~65%的降水通过蒸散发返回到大气[6-7],其中80%左右通过植物的蒸腾作用实现[8],研究退化草地蒸散发的时空动态对掌握草地退化的生态效应具有重要意义。

蒸散发长期以来就是陆地表层水循环最难估算的分量[9],自1802年Dalton提出蒸散发的计算方法至今[10],国内外相关学者相继发展了多种观测和计算方法,如蒸渗仪、波文比和涡动相关等观测方法,以及水量平衡、互补相关模型,陆地表面模型和基于遥感数据的估算模型等计算方法[11],其中基于遥感数据的方法是面向区域的蒸散发估算方法,其计算结果为蒸散发空间分布数据,减少了站点数据非均质界面上尺度外推所造成的误差[12-13],是满足全球和区域尺度蒸散发动态监测的有效方法[14],因而被广泛关注和采用。起始于2000年的MODIS MOD16数据是由美国航空航天局(NASA)制作并公开发布的全球蒸散发成品数据集,被国内外大量研究人员采用,用于全球及区域尺度ET时空动态研究[15-17].

伊犁河谷地处欧亚大陆腹地,新疆西天山。河谷内草地植被发育良好,是新疆优质畜牧基地,然而随着社会发展,人类活动对草地生态的干扰强度不断增强,草地生产能力逐步降低[18-19],生态效益受损[19]。本文以伊犁河谷为研究区,利用2001—2015年MODIS ET和NDVI时间序列遥感数据,以及气温和降水数据,分析伊犁河谷草地ET时空变化特征,及其与覆盖度、气温和降水关系,以期为伊犁河谷生态保护与管理提供科学依据。

1 研究区概况

伊犁河谷地理位置介于80°09′42″—84°56′50″E,42°14′16″—44°53′30″N,河谷呈东西直向,东高西低,西宽东窄,呈喇叭状向西坦荡展开,东部顶点为巩乃斯河源头,西部底边朝向中哈边界,科古琴—博罗克努山横亘与河谷北部,中部为乌孙山,南部为哈尔克—那拉提山,山脉之间盆地、河谷、平原及丘陵广布。受地形影响,河谷内降水丰沛,被称为西域湿岛。伊犁河谷气候温带大陆性气候,但高山气候特征明显[20],平原与山区气候差异明显[21],年均降水量200~900 mm,年均气温2.9~9.1℃[22]。复杂的地形、多变的气候及充沛的降水为植被的生长提供了多样的生境,河谷内植被类型多样,草地植被发育良好,分布有高寒草甸类、山地草甸类、温性草甸草原类、温性草原类、温性荒漠草原类、温性荒漠类及低平地草甸类等草地类型[23]。

2 材料与研究方法

2.1 数据来源与预处理

ET数据来自MODIS MOD16A2数据集,时间序列2001年1月—2015年12月,时间和空间分辨率分别为8 d和1 000 m。NDVI 数据来自MODIS MOD13Q1数据集,时间序列与ET数据一致,其时间和空间分辨率分别为16 d和250 m。对获得的ET及NDVI遥感数据除进行数据格式转换、镶嵌、投影转换及研究区提取等预处理外,还进行了年累积ET数据及年最大值NDVI数据合成,以获得年ET和NDVI数据。利用年NDVI数据和像元二分模型[24],反演获得年草地植被覆盖度数据。

草地空间分布矢量数据通过对伊犁河谷2015年6—9月Landsat8 OLI影像的解译获得。对草地分布的矢量数据进行栅格化处理,转化为栅格数据。

2001—2015年的年累积降水和年平均气温数据来自中国气象信息中心。包括伊犁河谷之内霍城、霍尔果斯、察布查尔、昭苏、特克斯、伊宁市、伊宁县、巩留、新源和尼勒克及附近巴音布鲁克共计11气象站点的数据。利用Anusplin4.2软件对获得的气象数据进行插值计算,获得年累积降水和年平均气温空间分布数据。最后为保证多源数据的空间匹配,数据像元均重采样为250 m×250 m。

2.2 差值分析

单个年份ET随机波动较大,为削弱这种随机性对ET变化评估的影响,文中将2001—2015年序列数据分为了2001—2005年、2006—2010年及2011—2015年3个时间段,计算各个时段ET的5 a平均值,以平均值代表各个时段ET水平。并分别对2001—2005年与2006—2010年、2001—2005年与2011—2015年以及2006—2010年与2011—2015年的ET空间分布数据进行差值运算,分析2001—2010年、2001—2015年及2006—2015年3个时期草地植被ET变化特征。

3 结果与分析

3.1 ET总体特征及其变化

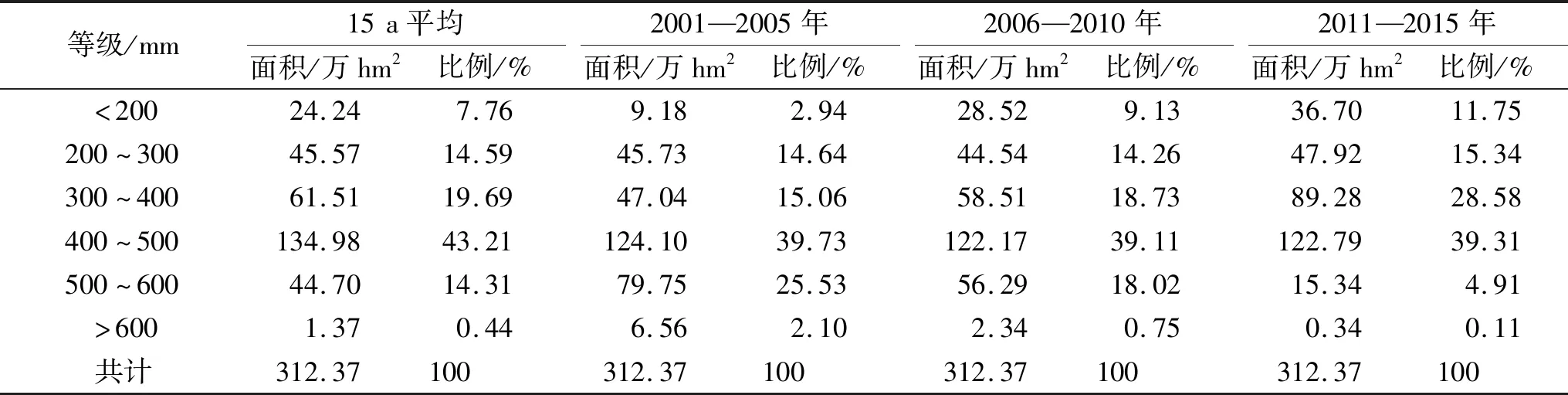

根据15 a的平均数据,伊犁河谷草地ET等级以300~400 mm和400~500 mm为主,两者所占比例分别为19.69%和43.21%(表1)。经计算,近15 a内伊犁河谷草地ET的平均值为400.57 mm(表2),相对于新疆地表近15 a年间ET均值364.29 mm[1],高出9.96%。空间上,就15 a平均来看(图1),伊犁河谷草地ET海拔分异明显,ET <200 mm的区域主要分布在巩乃斯河下游至伊犁河一线两侧的洪积冲积扇底部和低山丘陵区,ET为200~400 mm的分布区海拔有所提高,主要分布在巩乃斯河中下游至伊犁河两侧洪积冲积扇,以及喀什河中下游两侧和特克斯河中下游两侧的低山丘陵区;而ET为400~600 mm的区域则主要分布在河谷东部、南部以及北部的高山区域;ET >600 mm的区域仅在河谷东部有部分分布。而ET为500~600 mm的区域主要分布在婆罗科努山脉以南和那拉提山脉以北的高山丘陵地带及其巩乃斯河上游与喀什河的下游(图1)。

表1 草地植被ET均值及变化

表2 草地植被ET均值及其变化

2001—2005年、2006—2010年和2011—2015年3个时间段,伊犁河谷全区草地ET均值分别为426.41 mm,396.03 mm,379.26 mm,ET量逐步降低,2001—2005—2006—2010年减少7.13%,2006—2010—2011—2015年减少4.23%,15 a内共降低了11.06%(表2)。根据表1中的统计数据,在各等级类型中,ET为300~400 mm的面积增加最多,面积由47.04万hm2增加到89.28万hm2,增加了42.24万hm2,增加比例达89.80%;而ET为500~600 mm的面积减少最多,由79.75万hm2减少到15.34万hm2,减少了64.41万hm2,减少比例为80.76%;ET为400~500 mm的几乎无明显变化。ET<200 mm的也有较大面积的增加,增加了27.52 万hm2,增加比例达到74.99%;ET >600 mm的面积减少了6.22万hm2,但减少比例高达94.82%。可见,近15 a年来伊犁河谷草地植被ET呈现ET高值(ET>500 mm)区域面积减少而ET低值(ET<400 mm)区域面积增加的变化趋势,空间上,前者主要分布于巩乃斯河上游、河谷北部的科古琴山与阿吾拉山南部以及昭苏盆地周围,后者主要分布于伊犁河河谷两侧山前鸿基冲击扇区(图1)。

3.2 ET变化的空间特征

从图2可以看出,2001—2015年伊犁河谷绝大部分草地ET出现降低,根据统计结果(表3),15 a内ET降低区域总面积高达306.35万hm2,占草地总面积的98.07%。其中以降低比例为10%~20%的面积最广,面积为161.86万hm2,占草地总面积的51.82%,其主体分布在喀什河下游和伊犁河河谷两侧的洪积平原和低山区;降低比例为20%~30%和0%~10%的面积比例也分别达到了25.83%和1.88%,主体分布在科古琴山东南部以及特克斯河上游;降低比例为>30%的面积很小,仅占1.88%,主要在河谷北部低山丘陵和特克斯河中下游西北的低山区有零星分布。ET增加区域面积为6.03万hm2,仅占草地总面积的1.93%,仅在河谷西北部和东部有零星分布。

图1 2001-2015年3个时段及15 a平均草地植被ET等级

图2 草地植被ET变化等级空间分布

对于不同时期,由图2中2001—2010年和2001—2015年两个时期ET变化等级空间分布图可知,伊犁河谷草地ET发生减少的面积在增强。其比例由86.35%增加到了98.07%(表3),同时,ET减少程度也在加深。巩乃斯河中下游至伊犁河出国境口一线两侧的很大区域,ET的减少比例由10%~20%或0%~10%加深到了20%~30%,而河谷北部、东部、南部和中部的中山和高山区内的很大区域ET由增加或减少0%~10%变为了减少20%~30%;具体来看,ET减少>20%的面积比例由6.47%增加到27.71%,ET减少为10%~20%的比例则由38.78%增加到了51.82%,而减少为0%~10%的比例则由49.10%减少到18.54%,同时ET不变和有所增加的面积比例也由13.65%减少到1.93%。

此外,由图2中2001—2010年和2006—2015年两个时期ET变化等级空间分布图可知,2011—2015年,伊犁河谷ET变化在空间上发生了较大变化,巩乃斯河中下游至伊犁河出国境口一线两侧的很大区域,ET的减少比例由>10%级别减弱为<10%级别和增加,表明这些区域ET的减少速率有所减缓;而河谷北部、东部及南部的中山和高山区域内有很大面积的ET则由减少0%~10%或增加变为了减少10%~20%,表明这些区域ET的减少速率有所增大,但全区ET平均减少速率在增大(表3,图2)。

表3 草地植被ET变化等级统计

3.3 ET与覆盖度、气温及降水量关系

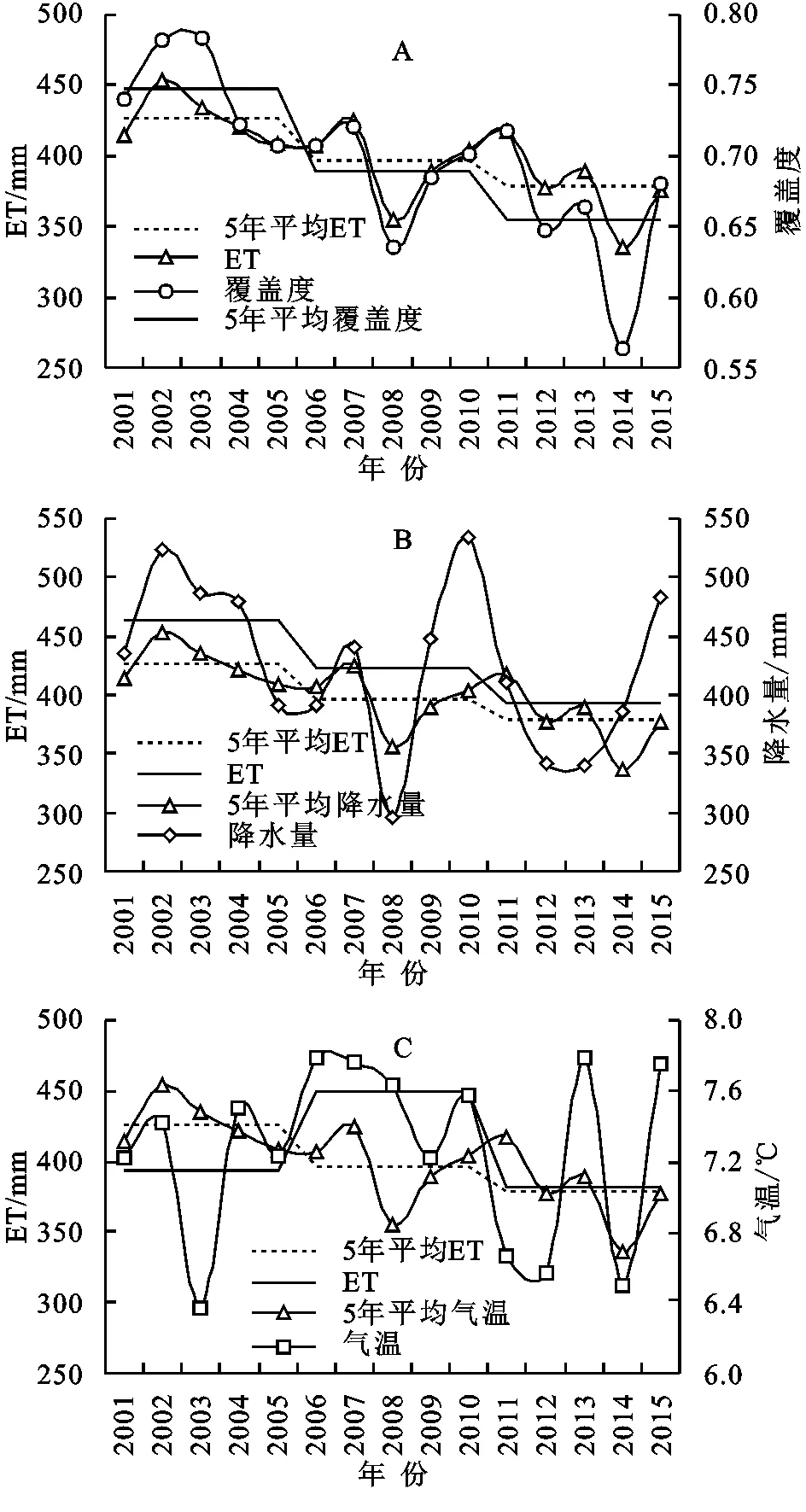

基于2001—2015年草地年ET和年覆盖度空间分布数据,以及10个气象站(不包括巴音布鲁克气象站)年平均气温和年累积降水量数据,分别计算其年平均值,绘制草地ET、覆盖度、降水和气温年际变化曲线(图3)。

由图3可知,2001—2015年伊犁河谷草地覆盖度、降水和气温均呈降低趋势,促使ET也呈现降低趋势。但在年际波动上,相对于降水和气温,ET与覆盖度年际波动高度一致(图3A);ET与降水年际波动也较为一致,较大的差异存在于2010年、2011年和2014年(图3B);而ET与气温年际波动的差异较大,两者差异不仅表现在年际多动的峰值和估值出现的年份上,且在2006—2010年,气温的5 a平均值均高于2001—2005年和2011—2015年的5 a平均值,气温出现先增高后降低的变化,而ET则呈持续降低的变化(图3C)。同时,经计算,ET与覆盖度、降水量和气温的相关系数分别为0.96,0.61,0.09,草地ET年际变化与覆盖度年际变化的相关性最高,可见,就整体的平均状况而言,草地覆盖度年际变化对其ET年际变化具有重要影响;而对于降水量和气温,降水年际变化与ET年际变化的相关性明显高于气温年际变化与ET年际变化的相关性。

4 讨 论

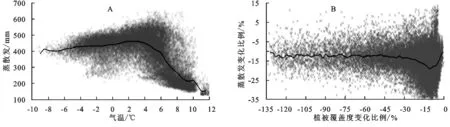

根据上文分析,伊犁河谷草地覆盖较低的河谷平原区ET减小比例相对较高,而植被覆盖较高的山区ET减小比例相对较小(图2),闫俊杰等[18]对伊犁河谷草地覆盖度变化的分析结果表明,伊犁河谷草地覆盖较低的河谷平原区也是草地覆盖度减小比例相对较高的区域,且植被覆盖较高的山区也是草地覆盖度减小比例相对较小的区域,可见,ET变化与覆盖度变化在空间上也具有较高的一致性。利用伊犁河谷草地ET和植被覆盖度的15 a平均空间分布数据以及ET和覆盖度15 a变化比例空间分布数据,分别绘制ET与覆盖度以及ET变化比例与覆盖度变化比例的散点图(图4),进一步分析ET与植被覆盖度相关性的空间分异特征。

图3 ET、覆盖度、降水量和气温年际变化

图4 ET与覆盖度散点图

由图4A可知,ET随覆盖度的增加而逐步增加,表明在空间上植被覆盖度高的区域其ET也高,经计算,两者相关系数达到了0.89(表4),但对ET变化与覆盖度变化的关系,其相关系数为0.50(表4),同时由图4B可以看出,覆盖度变化比例由-25.00%缩减到-2.50%时,ET平均变化比例迅速由-23.00%缩减到-11.58%,ET平均减小比例随覆盖度减小比例的降低而缩减;覆盖度变化比例为-90.00%~-25.00%时,ET平均减少比例虽然也逐步扩大,但变化速率明显减小;覆盖度变化比例由-2.50%变为40.00%时,ET平均变化比例也快速由-11.58%变为-2.00%,但覆盖度变化比例位于此范围的区域面积较小,根据统计其面积比例为12.44%。可见,在空间上,覆盖度变化不同时ET的变化存在差异。

对于降水和气温,同样利用草地ET、降水量和气温的15 a平均空间分布数据,以及ET、降水量和气温的15 a变化比例空间分布数据,分别绘制ET与降水量及气温的散点图(图5A、图6A)和ET变化比例与气降水量化比例及温变变化比例的散点图(图5B及图6B),分析ET与降水和气温相关性的空间分异特征。

图5 ET与降水量散点图

由图5和表4可知,ET与降水量总体呈正相关,平均ET与平均降水量相关系数为0.59,而ET变化比例与降水量变化比例相关系数仅为0.10。同时ET与降水量关系也存在区域差异,其中降水量为295~645 mm的区域,ET总体随降水量增加而增加,而降水量>645 mm的区域,ET总体随降水量增加而减小;降水量变化比例为-19.50~12.50%的区域,ET平均减小比例随降水量减小比例的缩减而逐步由12.44%扩大到了17.48%,而降水量变化比例为-12.50%~5.00%的区域,ET平均减小比例随降水量由减少转变为增加而逐步缩减,比例由17.48%缩减为了9.84%。

图6 ET与气温散点图

平均ET与平均气温以及ET变化比例与气温变化比例的相关系数分别为-0.51和-0.25(表4),呈负相关,而ET年际变化与气温年际变化相关系数虽仅为0.09,然而却为正,此差异可能与ET与气温相关性较小且存在较大空间差异有关。由图6A可知,对于平均气温为-9.00~3.00℃的区域,平均ET随气温的增加由386.99 mm逐步增加到463.41 mm,温度高的区域ET也高;对于平均气温为3.00~12.00℃的区域,平均ET随气温的增加由463.41 mm逐步降低到126.59 mm,温度高的区域ET反而较低。同时,由图6B可知,2001—2015年伊犁河谷全区气温均发生不同程度降低(图6中气温变化比例均<0),对于气温减低比例大于47.99%的区域,其ET平均变化比例相对稳定,在-12.00%左右;而对于气温变化比例为-47.99%~-9.96%的区域,ET平均减小比例由11.82%逐步扩大到了18.93%,ET减小比例随气温降低比例的减小而扩大;气温减小比例由9.96%缩减到0的区域,其ET平均减小比例也逐步18.93%缩减为了10.72%,ET减小比例随气温降低比例的减小而缩减。

表4 2001-2015年ET及其变化比例与覆盖度、气温和降水量及其变化比例的相关系数

ET作为地表热量平衡及水分循环的重要分量,链接了地球水圈、大气圈和生物圈[25-26],需要大气、植被及土壤等环境要素的参与。伊犁河谷地处天山山脉,河谷内植被及气候垂直分异特征明显,草地分布由低海拔区的荒漠草地向中高海拔区的温性草原以及高海拔区的山地草甸和高寒草甸逐步演变[23],降水随海拔增加由250 mm增高到860 mm(图5A),气温则由12℃逐步降低到-10℃(图6A),海拔较低的区域虽然温度较高,但降水较少,降水是植被生长的重要限制因子,而在高海拔区,降水虽然相对丰富,但气温较低,气温成为限制植被生长的重要因子。同时河谷河流及山脉纵横交错,分布有山间盆地、冲积平原、丘陵及高山等多种地形地貌,复杂的地形使植被和气候的空间分布在垂直分异规律的基质上表现出复杂且多样的局地特性,ET及其变化也随之呈现明显而复杂的空间差异。上文分析中不同覆盖度、气温及降水量取值范围内ET所存在的不同甚至相反的变化趋势也正是复杂地形控制下的气候、植被及其他环境要素配置在空间上的异质性所支配的水分循环复杂性的体现。

5 结 论

(1) 伊犁河谷草地ET近15 a平均值为394.57 mm,其中43.21%区域ET位于400~500 mm,空间上,ET随海拔分异明显,呈现由山前洪积冲积扇区向高山区逐步增加的总体变化。

(2) 15 a内伊犁河谷草地平均ET逐步降低,由2001—2005年时段的427.26 mm降低到了2011—2015年时段的361.27 mm,降低了11.06%;ET位于300~400 mm的面积明显增加,而ET位于500~600 mm的面积明显减少。

(3) 差值分析表明,伊犁河谷98.07%草地ET发生不同程度的减少,其中51.82%的ET降低比例在10%~20%之间,主要分布在喀什河下游和伊犁河河谷两侧的洪积平原和低山区;2011—2015年时段ET变化在空间上发生较大变化,山前洪积冲积扇区及低山丘陵区ET减少比例明显缩减甚至变为增加,而中山和高山区域ET则减少比例扩大甚至由增加变为减少。

(4) 植被覆盖度、降水及气温的降低均构成了伊犁河谷草地ET降低的驱动因素,但植被覆盖度是决定伊犁河谷草地ET空间分布及时空变化的关键因素,降水对草地ET空间分布及变化的影响高于气温;同时,由于复杂地形控制下的植被及气候条件配比的复杂性,不仅在空间分布上ET与降水和气温的相关性存在空间差异,而且在时空变化上ET变化与气温及降水变化的相关性也存在明显且多样的空间差异。