安徽省乡村振兴水平测度与聚类分析

2019-10-18范鸿儒

李 刚,范鸿儒

(安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠,233030)

一、引言

改革开放以来,伴随着农村改革的不断深化和城乡政策的进一步落实,我国城乡发展总体趋于融合的态势[1],但不可回避的是城乡之间仍存在发展不平衡的问题[2],城乡之间的收入差距依旧很大。《2018年中国统计年鉴》数据显示,截止2017年城镇居民可支配收入为36396.2元,农村居民人均纯收入为13432.4元,城乡收入差距指数高达2.71。而且我国城乡收入差距还有扩大的趋势[3]。缩小城乡之间的收入差距,实现城乡融合是新时期实现现代化的前提,也是2020年全面建成小康社会的重要支撑。党的十九大报告和2018年中央一号文件也提出实施乡村振兴战略,走城乡融合的发展道路。

我国乡村发展经历了从政策普惠到战略的分布式推进,乡村振兴不仅是在城乡融合的框架下通过创新发展机制及政策带动来实现,还应看到它实质是一场农村政治、农村社会以及农民的现代化运动。伴随着中国经济的快速增长和农民人力资本积累的不断提高,按照马克思城乡发展的逻辑,城乡融合是当前中国发展的内在要求。针对农村出现三留守、教育医疗等公共服务供给不足及精英人才的流出等问题和有些地区存在村霸现象[4]。在乡村振兴这个问题上如何实现农村的有效治理,发挥基层女性的参政议政能力,实现农业发展现代化,助力产业融合。农民从传统思维“农民=种地”中解放出来,变成新型农民,城乡要素的深度融合等都需要我们考虑。

乡村振兴延续了新农村建设的发展理念,但更强调乡村的高质量发展,关于乡村发展的测度方面已有众多的实证研究[5-7],大量的研究主要是从党中央提出的二十字总要求①根据十六届三中全会提出的要按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的总要求,扎实推进社会主义新农村建设。②根据十九大提出的乡村振兴战略,要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,对实施乡村振兴战略作出阶段性谋划,确保乡村振兴战略落实落地。方面构造指标体系,单独突出现代化与城乡融合对乡村振兴重要性的实证研究尚不多见。本文重点探索了一个包含现代化指标和城乡融合指标的乡村振兴测度模型,并利用时间序列数据和截面数据对安徽省及其16个地市的进行主成分及聚类分析,其主要阐述的是:第一,所掌握的乡村振兴测度模型,大都忽略了两个方面,一是城乡融合对乡村振兴的重要作用,二是乡村振兴实质上是一场现代化运动,本文的研究有效地拓展了这部分文献的认知,弥补这类文献的空白。第二,运用时间序列数据和截面数据进行综合分析,实证研究了安徽省2012~2017年乡村振兴的动态演化,以及2017年安徽省16个地市、三大区域的乡村振兴发展水平。第三,考虑到各地的乡村振兴发展实际存在差异,因此指标体系的设置上更侧重安徽省的发展实际,同时以市级作为研究单位,可以对皖北、皖中、皖南三大地区进行比较分析,有助于因地制宜地提出相关政策建议。

二、文献综述

(一)乡村振兴战略的发展逻辑

乡村发展理论可以追溯到马克思和恩格斯对城乡关系的解读,认为城乡融合是乡村振兴必经的过程。二战后期,以Lewis为代表的二元经济结构理论兴起,它强调乡村的价值体现在服务城市的发展上,这就导致了城乡之间的两极分化,其消极作用也阻碍着整个国家经济的平稳运行,随着研究的深入,一些学者认为在这期间,还需要政府颁布相关措施来缩小城乡差距,促进城乡的协调发展。对于乡村该如何发展的问题我国政界和学界都在积极努力地探索,并逐步形成的共识是当下通过城乡融合促进乡村振兴,以期到2050年实现社会主义新时期现代化的发展目标。郭晓鸣认为乡村落后并不是由于城镇化和工业化的推进结果必然导致的,关键是要明确当前的城乡关系和改变时机。因此,实施乡村振兴战略是我党在新时期社会主义现代化建设过程中,针对当前的城乡关系、主要矛盾、城镇化和工业化作出的重大战略部署,同时也是对以往新农村建设政策由“量”到“质”的提升。

(二)乡村振兴指标体系的构建及测度方法

从现有的文献来看多数学者主要从“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”这五个方面构造指标体系。此外,陈秧分从多功能理论出发,根据党的十九大精神将乡村生产功能、乡村生态与闲暇功能、生态稳定、文化传承以及乡村主体发展功能等五个方面设立为评价体系的一级指标并设计了二十五个二级指标,采用熵值法求出指标权重。秦国伟等人建立了DPSIR模型,并使用灰色关联和熵值法求出综合权重测度农村发展的可持续性。李永宁从城市化、信息化、农民生活质量等七个方面设计农村现代化发展的评价体系,运用主成分分析和聚类分析进行实证研究。

总体来看,基于现代化和城乡融合视角构建的乡村振兴水平测度模型是对已有文献的补充,也符合乡村振兴发展的逻辑以及党的十九大精神,有助于在评估安徽省乡村振兴水平的基础之上,明确当前安徽省乡村振兴发展的重点任务。

三、数据说明与模型

(一)数据来源及指标说明

鉴于研究的全面性和模型数据的可得性、完整性,本文主要采用了时间序列数据和截面数据,数值均来源于《2013年-2018年安徽省统计年鉴》、《2013年-2018年安徽省统计公报》、《2018年各地市统计年鉴》及《2018年各地市统计公报》,在指标设置方面参考了《安徽省统计年鉴》和《安徽省乡村振兴战略规划(2018-2022)》。

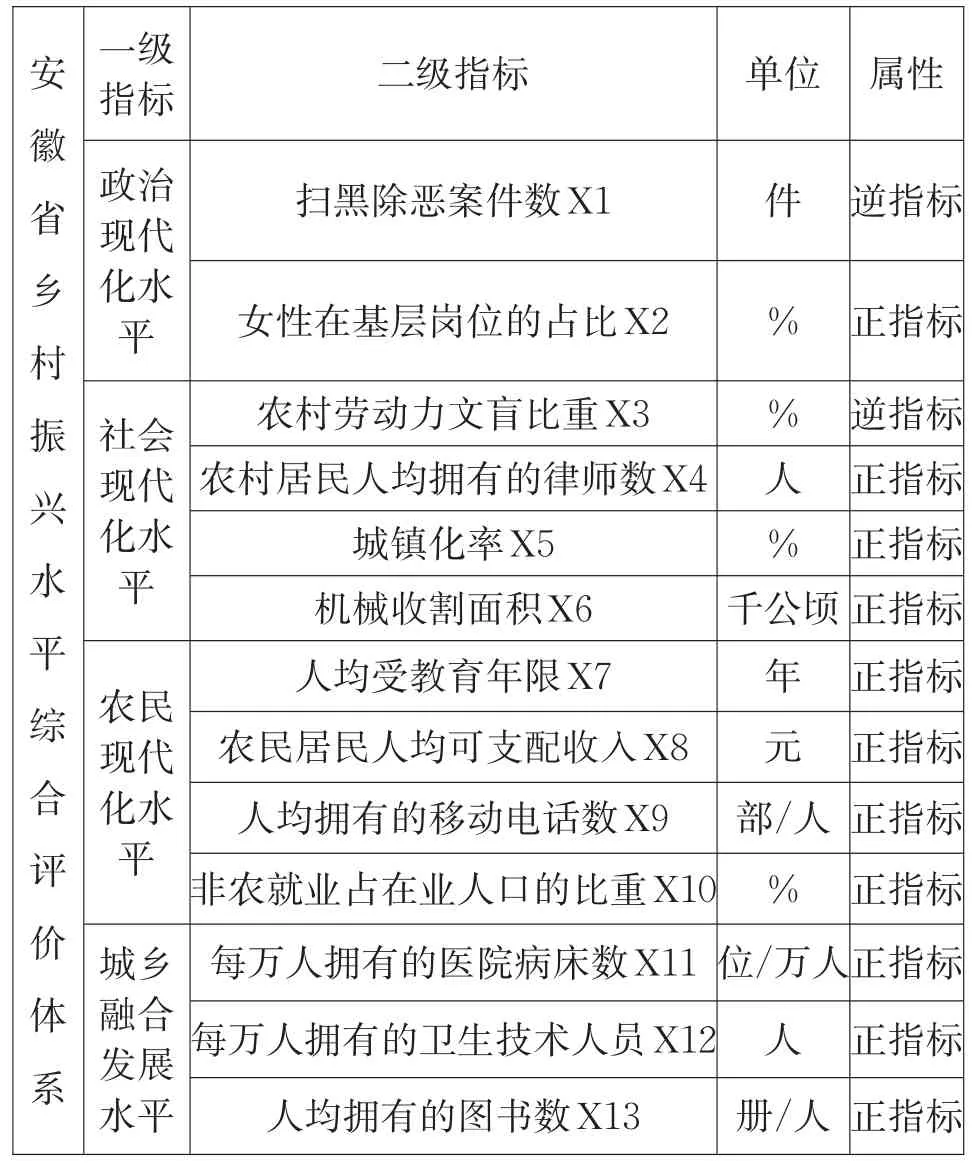

需要说明的是,政治现代化水平的二级指标选择了扫黑除恶案件数和女性在基层岗位的占比分别表示基层治理能力和治理结构的现代化民主化。社会现代化水平的二级指标选择了农村劳动力文盲比重用来表示农村劳动力整体的文化程度,农村居民人均拥有的律师数=律师数/农村人口,用来代表农村社会的法律服务情况;城镇化率从社会学的视角,用以表示农村生活方式向城市生活方式转变的程度,机械收割面积用来表示农业的现代化水平。在农民现代化水平二级指标中,主要考虑到新型农民是有文化、有财富、懂技术,因此选择人均受教育年限、农村居民人均可支配收入、人均拥有的移动电话、非农就业占在业人口的比重来分别代表。城乡融合水平现代化的二级指标主要从公共服务均等化角度进行设置,包含每万人拥有的医院病床数、每万人拥有的卫生技术人员和人均拥有的图书数。指标体系共有4个一级指标和13个二级指标,其中11个正指标,2个逆指标,考虑到指标体系中含有2个逆指标,采用倒数法将其做正向处理,由于不同指标的量纲之间存在差异,所以统一将X1—X13的数值进行了标准化处理。

(二)安徽省乡村振兴水平综合评价体系(见表1)

表1 安徽省乡村振兴水平综合评价体系

四、实证结果与分析

(一)2012~2017年安徽省乡村发展水平的动态演进

采用时序主成分分析法,首先对4个一级指标所对应的二级指标,依照累积贡献率大于80%且特征值大于1的原则,在SPSS.23分析下提取主成分。结果显示:政治现代化水平、社会现代化水平、农民现代化水平和城乡融合发展水平分别提取了一个主成分。然后,计算各一级指标在2012~2017年的综合得分。按照同样的方法得到安徽省历年乡村振兴水平的综合得分。

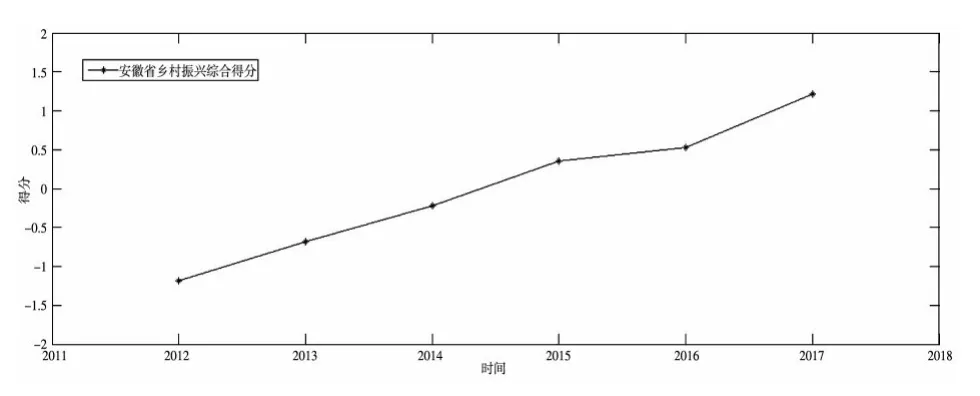

图1是2012~2017年安徽省乡村振兴水平综合评价的时序图。可以发现,安徽省乡村振兴发展整体上是不断向前的,但是在2015年出现了明显的拐点,曲线趋于平缓,可能是当年基层女性参政议政的比例有所下降,新型农民转移性就业程度不高、城镇化增速放缓等因素综合抑制的结果。但2016年之后,乡村振兴又取得了积极进展,其原因可能在于安徽省积极响应党中央“打好三大攻坚战”的号召,本年度脱贫攻坚任务超额完成,农村居民人均可支配收入实现了8.3%的增长,以及进一步深入综合医改和农村综合改革,实现医疗卫生事业的全覆盖以及农民就业的转型升级。

图1 2012~2017年安徽省乡村振兴水平综合评价的时序图

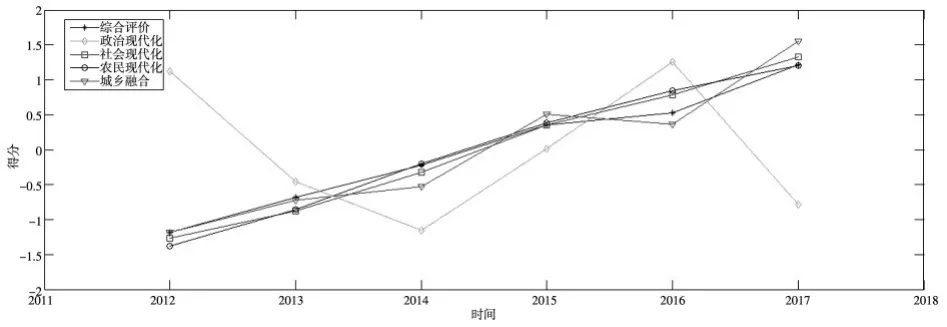

图2是2012~2017年安徽省乡村振兴各指标与整体水平的动态演化。根据经济理论与党的十九大精神,政治现代化、社会现代化、农民现代化、城乡融合均对乡村振兴的发展起正向作用,并且是这四个层面之间相互平衡作用的结果。在图2中,政治现代化水平波动较为明显,社会现代化、农民现代化、城乡融合与乡村振兴发展基本上属于协同推进,表明社会的现代化、农民的现代化与城乡融合发展能有效抑制政治发展不充分对乡村振兴的不良作用。在城乡融合的发展方面,图2呈现出波动上升的发展态势,说明安徽省城乡之间发展总体趋于融合,这一结论也在实证研究中得到验证。

图2 2012~2017年安徽省乡村振兴各指标与整体水平的动态演化

(二)2017年安徽省16个地市、三大区域乡村振兴水平的主成分分析

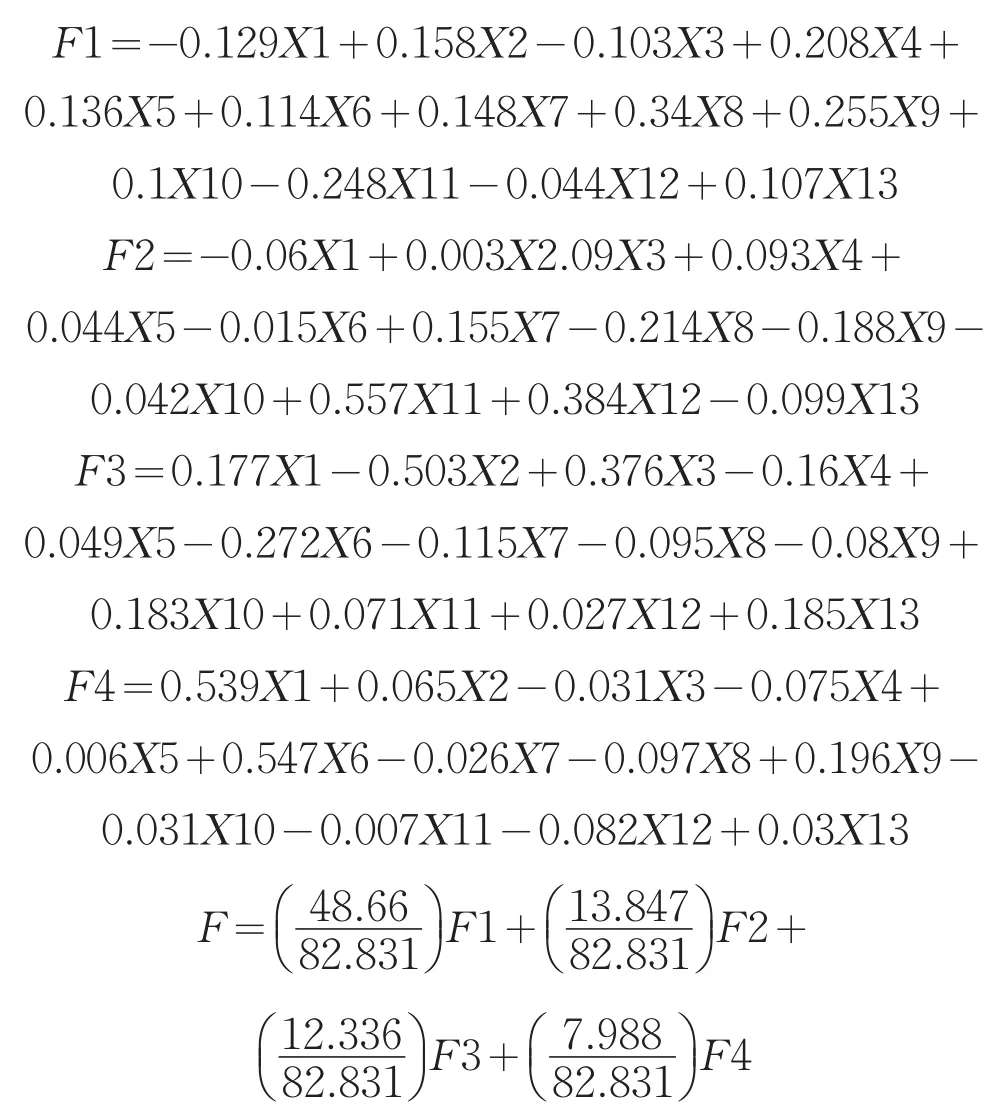

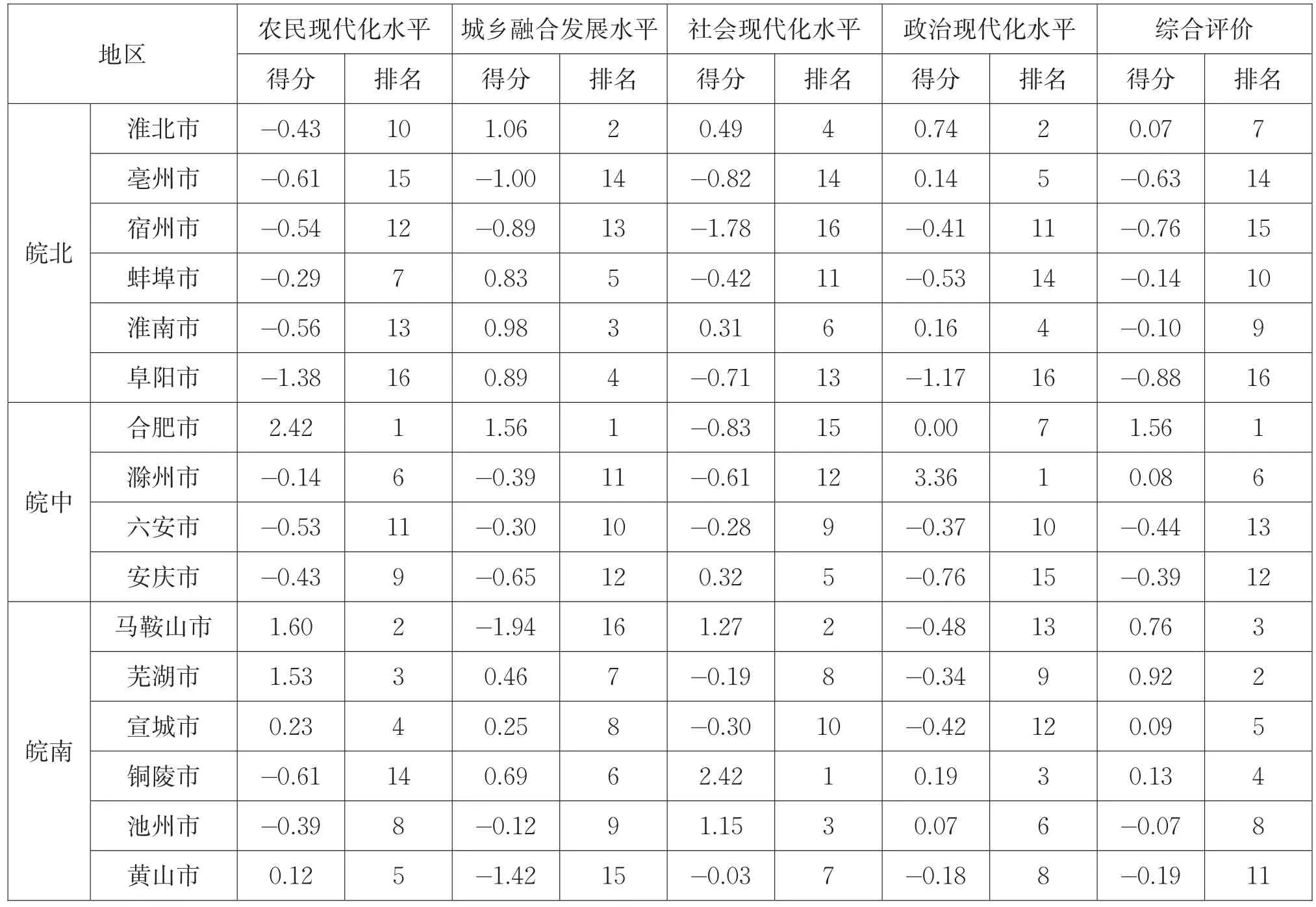

通过研究表明安徽省乡村振兴整体呈现一种向上的发展态势,并且城乡融合不断加强,为其乡村振兴提供良好的物质基础。为此将进一步研究安徽省16个地市和三大地区乡村振兴在2017年的发展情况,经过SPSS.23的因子分析可行性检验,得到KMO值为0.641(>0.5),同时Bartlett的球形度检验概率为0.000小于显著性水平0.05,表明标准化数据适合进行因子分析。表2解释的总方差,成分4出现了拐点,而且前四个主成分的累积贡献率为82.83%(大于80%),即本文选取4个主成分进行实证分析。

结合表2和旋转成分矩阵可得,提取的主成分一的权重为48.66%而且农村居民人均可支配收入、人均拥有的移动电话、非农就业占在业人口的比重等指标的载荷量较大,因此将主成分一命名为农民现代化水平。提取的主成分二的权重为13.85%,而且每万人拥有的医院床位数、每万人用于的卫生技术人员等指标的载荷较大,故将其命名为城乡融合水平。提取的主成分三的权重为12.34%,而且农村劳动力文盲比重、城镇化率等指标的比重较大,因此将主成分三命名为社会现代化水平。提取的主成分四的权重为7.99%,扫黑除恶案件数等指标的比重较大,故将主成分四命名为政治现代化水平。根据回归法确定四个主成分的得分函数和综合得分函数F1、F2、F3、F4、F(具体公式如下),计算安徽省16个地市四个主成分的得分及综合得分,并根据得分结果从大到小对安徽省16个地市乡村振兴发展水平进行排序。

表3报告了各个主成分的得分情况以及综合评价,可以看到皖北地区农民的现代化水平得分均是负值,说明皖北地区的农民文化程度普遍不高,对于新兴的技术产品使用率较低,而且大多数农民还在从事第一产业,就业转型程度低。与皖中、皖南城市相比,皖北地区的社会现代化水平也偏低,仅淮南、淮北的得分为正,其余四个城市得分为负,其原因在于皖北地区的农业现代化水平普遍不高,机械化程度较低,这是因为皖北地区是安徽省典型的人多地少的地区,人地关系的紧张是限制该地区农业现代化发展的根本原因。当地洪涝灾害频发,也影响着皖北地区农业的增产增收,同时该地区也存在农林牧渔业技术人才缺乏的发展限制性因素。此外,从表3中还可以看出皖北地区政治现代化和城乡融合发展水平良好,这说明了皖北地区政治民主化程度和政府治理能力较高,民生工程发展成果显著,城乡融合较好的得分情况便是对该地区政府有效作为的最好例证。

表2 解释的总方差

皖中地区在农民现代化水平和城乡融合发展水平上除合肥市以外,六安、安庆、滁州的得分均为负,这也恰恰说明了省会城市合肥市经济发展水平较高,农民就业机会多,可供农民就业的选择也更多,因此农民就业转型的程度就较高。此外,合肥市在城乡融合的排名为第一,因为合肥市公共服务覆盖面较广,农民在该地享受的医疗卫生等的社会福利较充分。从政治现代化水平和社会现代化水平的发展来看,皖中地区发展不平衡的问题明显,滁州市在政治现代化水平上排名第一,而安庆和六安则排名倒数,说明安庆和六安的政治民主化和治理能力相较于其他地市较弱,虽然滁州市的政治民主化程度和治理能力较高,但医疗卫生服务的供给尚不充分,也限制其城乡融合的发展。在社会现代化水平方面安庆市在皖中地区处于较高水平,是因为安庆农村劳动力的文盲比重较低,农村居民生活方式转型程度较好。

皖南地区乡村振兴发展情况较好,而且地区内部差异性较小。在农民现代化水平评价上除铜陵、池州得分为负之外,其余的四个城市的得分均为正,主要是因为铜陵和池州的农民人均可支配收入和文化程度普遍不高。从社会现代化和城乡融合的角度,可得铜陵市两者的协调度最好,主要是铜陵市政府的民生性支出占比持续5年处于85%的水平,社会保障从原先的制度全覆盖转向人民全覆盖,同时积极融入长江经济带,交通网络健全,区域联系密切。从基层法律服务来看,铜陵市人均拥有的律师数在皖南地区处于较高水平。在政治现代化水平方面,马鞍山、芜湖、宣城、黄山的得分均为负,其中马鞍山的得分最低,铜陵、池州得分为正。综合四个指标的得分情况,不难看出铜陵市是皖南地区乡村振兴协调发展较好的城市,其次是马鞍山。芜湖的农民现代化水平与城乡融合水平的协同性较好,这也与当地旅游产业的发展密切相关。结合皖南地区的综合得分及排名情况,积极推进政治民主化建设和廉洁作风建设,严厉打击村霸及黑恶势力,为皖南地区乡村振兴更好发展扫清障碍。

表3 安徽省16个地市分三大区域得分及排名情况

五、结论

通过实证研究发现,从动态演化的角度来看,安徽省乡村振兴的发展整体趋于上升态势,城乡融合不断加强,但政治现代化水平波动较为明显,社会现代化、农民现代化、城乡融合与乡村振兴发展基本上属于协同推进,且增长稳定。社会现代化、农民现代化与城乡融合发展能够有效抑制政治发展不充分对乡村振兴的不良影响。从静态发展的角度来看,安徽省乡村振兴水平大致可分为三类,第一类包含合肥市、芜湖市、马鞍山市三个区域经济发展较好的地市;第二类是铜陵市、宣城市、滁州市、淮北市、池州市、淮南市、蚌埠市、黄山市八个皖中皖南地区区域经济较为发达的城市;第三类是六安市、安庆市、宿州市、阜阳市、亳州市五个大多集中在皖北经济较为落后的城市。此外,皖中、皖南地区的乡村振兴水平普遍高于皖北地区,作为安徽省的省会城市的合肥,乡村振兴综合得分位列第一,铜陵市是皖南地区社会现代化、政治现代化和城乡融合协调发展较好的城市。

根据上述研究结论衍生出以下三点政策性建议:第一,皖北地区乡村振兴的工作重点应该放在实现农业生产现代化上,加大现代化生产设备的投入,引入高素质的农林牧渔业技术人才,同时加强农民的职业培训,实现皖北地区新型农民就业。第二,对于皖中地区,可以发挥合肥作为省会城市的经济辐射作用,密切皖中城市的区域联系,缩小地区内部之间的乡村发展的差异性。此外,滁州市还应加大民生投入,加强供给侧结构性改革,实现医疗卫生事业的全覆盖。安庆市也可以参与合肥都市圈的建设,以互利促进乡村振兴。第三,皖南城市群乡村振兴可以利用长江经济带的发展优势,为农民提供更多的就业机会,此外还要加强顶层设计和政府扫黑除恶专项整治工作,为乡村振兴扫清障碍,实现崇德尚礼的乡村振兴治理体系。