比空栽培下不同栽插密度对水稻产量及穗部性状的影响

2019-10-18陈盈张满利于广星宫殿凯刘宪平代贵金

陈盈 张满利 于广星 宫殿凯 刘宪平 代贵金

(辽宁省水稻研究所,沈阳110101)

作物产量来源于光合作用的产物,光合作用又直接受田间群体结构的合理性所支配,而这种合理性在相当程度上取决于种植株行距的合理性[1]。研究表明,利用作物边际优势的增产原理,是调整插秧的行间距或适当缩小穴距,以宽窄行或大垄双行的插秧形式,可以使稻田内部的每行具有边际效应,改善植株间通风性、透光度,减轻病害,增加叶面积指数,延长叶片寿命,加速干物质积累,增加结实颖花数,从而增加单位面积的结实颖花数和抽穗后干物质积累量,提高经济系数,达到优质高产、节本增效的目的[1-7]。比空栽培模式即间隔一定行数空出一行作为通风透光通道的一种栽培方式,具有便于机械化操作、提高生产效率、减少病害发生等优势[8]。本研究以优质粳稻辽粳212为供试材料,研究了比空栽培不同移栽密度对水稻产量及穗部性状的影响,以期为北方粳稻安全高效生产提供理论和技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验地点及供试品种

试验于2017年在辽宁省新民市胡台镇王家河套村进行,试验地土壤有机质41.9 g/kg、全氮2.61 g/kg、全磷 0.80 g/kg、全钾 11.87 g/kg、碱解氮 198 mg/kg、速效磷18.6 mg/kg、速效钾149 mg/kg、pH值6.5。供试品种辽粳212。

1.2 试验设计

比空栽培模式下(机插秧,二比空种植,即每2行空1行,行距为30 cm)设3个移栽密度处理:T1,17.4万丛/hm2;T2,15.5 万丛/hm2;T3,13.1 万丛/hm2。以常规30 cm等行距机插秧为对照(CK),密度为15.5万株/hm2。每个处理种植300 m2。田间管理:每667 m2施45 kg复合肥(N、P2O5、K2O 分别为 27%、13%、14%),作底肥一次性施入,其他栽培措施同当地生产田。

1.3 测定项目及方法

成熟期实收计产,测定稻谷水分含量,计算折合含水量为14.5%的稻谷产量。以平均茎数为标准选取有代表性植株进行室内考种。

穗部性状调查:考种时从近稻穗基部开始,依次按照一次枝梗在稻穗由穗基部向穗顶的排列,记录稻穗一次枝梗数及其颖花数、二次枝梗数及其颖花数。

穗长1/3以下着生的一次枝梗定义为稻穗基部枝梗,其颖花为穗基部颖花,对应的二次枝梗及其颖花为穗基部二次枝梗和颖花;穗长1/3至2/3着生的一次枝梗和颖花记为中部枝梗和颖花,对应的二次枝梗及其颖花为穗中部二次枝梗和颖花;穗长2/3以上着生的一次枝梗和颖花记为顶部枝梗和颖花,对应的二次枝梗及其颖花为穗顶部二次枝梗和颖花[9]。

1.4 数据处理

所有数据均使用WPS 2019与SPSS 20.0进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 对水稻产量及构成因子的影响

从表1可见,比空栽培模式下,随着移栽密度的增加,水稻的理论产量随之增加。T1处理理论产量最高,为10.42 t/hm2,比CK增产9.8%;T3处理最低,为8.88 t/hm2。在相同移栽密度下,比空栽培理论产量比CK高0.29 t/hm2,增产3.1%。单位面积测产结果与理论产量表现大致相同。

移栽密度显著影响水稻个体的分蘖能力和单位面积有效穗数。如表1所示,每丛穗数随着移栽密度的增加而降低,但单位面积有效穗数则与之相反。每穗实粒数受移栽密度的影响较小,处理间差异不显著。结实率和千粒重均以T3处理最低,其中千粒重比CK降低1.2 g,差异达显著水平。

表1 不同处理对水稻产量及产量构成因子的影响

2.2 对水稻穗部性状的影响

2.2.1 颖花分布

不同移栽密度和田间分布形式对水稻每穗颖花数没有显著的影响,每穗颖花数为174~186个,其中二次枝梗颖花数为104~115个,约占总颖花数的60%(图1)。

图1 不同处理对水稻颖花数的影响

2.2.2 结实率在穗轴上的分布

如图2所示,水稻一次枝梗和二次枝梗结实率均表现为顶部>中部>基部,一次枝梗结实率不同处理间差异不显著。T3处理显著降低了基部二次枝梗的结实率,仅为66.3%,是T3处理整穗结实率降低的主要原因。T1和T2处理穗中部二次枝梗结实率分别为94.9%和95.6%,与CK(89.6%)相比,差异达显著水平。

图2 不同处理颖花结实率在穗轴上的分布

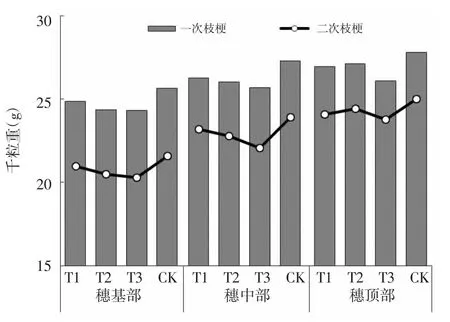

图3 不同处理籽粒千粒重在穗轴上的分布

2.2.3 千粒重在穗轴上的分布

水稻千粒重表现为穗上部高于下部,一次枝梗高于二次枝梗。本研究中,穗基部千粒重平均为22.8 g,中部为24.7 g,顶部为25.7 g,一次枝梗千粒重平均为26.1 g,二次枝梗千粒重平均为22.7 g。比空栽培处理与CK相比,千粒重均有所降低,其中以T3处理降幅最为明显,穗轴不同部位千粒重均明显降低,而T1和T2处理千粒重降低主要表现在穗轴中下部籽粒上。

3 结论与讨论

诸多研究表明,水稻宽窄行种植可有效提高水稻通风透光性能和光合作用,有利于后期田间管理,提高单位面积产量[5-6,10-13]。为了充分发挥水稻边际效应的增产作用,郭守斌等[10]提出宽行47~57 cm、窄行33 cm的超宽宽窄行种植技术,在重庆、四川、海南等地超级杂交稻示范中应用,产量可达到12.0 t/hm2以上。然而,也有研究认为,等行距栽培条件下,植株在田间分布较均匀,产量比宽窄行栽培高[14]。本研究中,在相同种植密度下,比空栽培方式和常规等行距栽培方式产量相近,而增加种植密度,比空栽培比常规等行距栽培水稻产量提高0.4 t/hm2,说明比空栽培在适当的密度下有利于保持或提高水稻产量。研究认为,一般水稻品种都可以采用大垄双行稀植移栽方式,但分蘖力较强、繁茂性较好的优质米品种增产效果显著[15],具有高产潜力的杂交稻组合更适宜采用超宽宽窄行种植。本研究中只采用1个常规粳稻品种进行试验,因此试验结果对不同品种的适用性不尽相同,还需针对不同品种类型进一步研究。

不同移栽密度和田间分布形式对水稻颖花数量和每穗实粒数没有显著的影响,同时颖花在一、二次枝梗的分布也不受移栽形式的影响。研究认为,一次枝梗着生粒数多为5~6粒,主要由遗传因素决定,一次枝梗数、二次枝梗数及二次枝梗粒数受环境条件影响较大[16-17],二次枝梗籽粒结实特性较一次枝梗低,并且部位间差异较大,越往下结实率与充实率越低[18]。本研究中,水稻穗基部二次枝梗结实率和千粒重均表现为最低,T3处理显著降低了基部二次枝梗颖花结实率,T1和T2处理有增加穗基部和中部二次枝梗颖花结实率的趋势,说明,比空栽培这种田间分布形式,在适当的移栽密度下有利于提高水稻的灌浆速率,进而提高结实率。

比空栽培与宽窄行移栽优势均在于能够发挥边际效应,改善水稻群体通风透光条件,形成优势的田间小气候,构建植株高光效群体结构[19-23]。本研究中,比空栽培与常规等行距栽培相比,产量略有提高,但没有显著差别,因此,在实际生产中应充分考虑不同稻区环境气候、光照条件以及种植模式、品种特性等因素的影响,才能有效发挥利用比空栽培的优势。