朱宪民:镜头永远对着百姓

2019-10-18何汉杰

何汉杰

中国艺术研究院摄影与数字艺术研究所

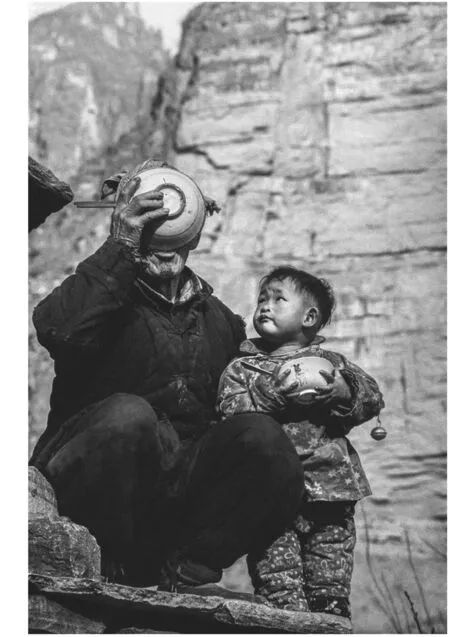

1980年冬天,奔腾了大半年的黄河安静下来,她要进入休眠期了。中午的阳光正好,照在离河边不远的村子敦实的土墙上,纵横交错的纹理是那堵墙经过岁月洗礼的荣光。墙根儿下是一对正在吃饭的爷孙,爷爷糙砾黝黑的手抠住有些残破的粗瓷碗底,将碗口立起来,大拇指把筷子抵在碗沿儿上,碗里最后一点汤水顺势流进嘴里。那碗口比人脸还大,把整张脸遮起来,只留下一片泛着些许油光的厚实的下嘴唇。旁边裹着棉衣的孙子,大概吃得快,双手捧着碗,嘟嘴仰头,望向爷爷的碗,他那样专注,并没有发现远处对着他的镜头。

按下快门的是37岁的朱宪民。那一刻,他是欣喜的,他爱这情景,爱这情景中的人,爱这人脚下的土地,爱这人身旁的黄河。风云变幻,情随事迁,这样的情境无数次地重复着,镜头那边的风景和人在变,镜头这边的人也在变,唯一不变的是凝聚在图像中的那一颗热爱黄河、情系百姓的心。

也许图片里外的三个人都没有想到,37年后的春天,这被定格的一瞬在北京山水美术馆举行的“影藏天下摄影展”开幕式上,拍出了129100元的高价。拍卖当天,朱宪民在接受采访时深情地说道:“这张照片非常有时代意义。”照片的价值不由它的价格决定,但只有有价值的照片才会长久存在下去。一张照片可以很小,它展现的不过是我们生活的一个面向;一张照片也可以很大,其中的图景可能是人类文明千万年发展至此的瞬间。37年,在时间的长河中是一瞬,对一个人来说却很长,于是,我们常常回望自己,也回望他人,影像为我们提供回望的资本。60年间,朱宪民以温情的眼光客观地记录着四代人的衣食住行,记录着他们穿什么样的衣服、留什么样的发型、端什么样的碗、迈什么样的步子,怎么笑、怎么哭、怎么劳动、怎么休闲……为这个时代留下了一份厚重而形象的历史文献。

民以食为天(河南 1980年)

风格初成:1959-1978

生在黄河边

南街村,一个离黄河不到20里地的小村子,70年前隶属于山东濮城,今天则隶属于河南范县,是典型的夹河套地区,六七十年前,那里环境偏僻、信息闭塞。夏天,人们光脚穿布鞋劳作;冬天,人们光脚穿棉鞋过年,不需要额外在脚与鞋之间穿一层袜子。每到秋天,村子里的枣树挂满了果实,那是最美味的水果,村里大概没有人见过苹果、橘子、香蕉。1943年1月3日,朱宪民便出生在这里一户普通的人家。生下来,接生婆就把他埋在沙土里,那种沙土用锅炒,用筛子筛,是暖和的。大人要劳动,他就躺在沙土里。那年黄河干涸,天灾降临,父亲用车子推着一家人逃荒到黄河南岸。无人照看刚学会爬的他,扑到砖头垒的炉子旁,被烫了腿,家人用一把热乎乎的黄河沙土敷在伤口上,很快就好了,连疤痕都没有留。

朱家有六个孩子。朱宪民的父亲老实厚道,沉默寡言,一辈子都不会写自己的名字,对孩子却十分温和,没动过他们一根手指头;母亲内向善良,受姥姥、舅舅的影响参加革命,是30年代的老党员,“土改”时,曾被推选做区妇联主任。如果说是黄河的沙土给了幼年的朱宪民温暖的襁褓,那么厚道善良的父母给予他的便是温暖的性情。

激荡的黄河水,从巴颜喀拉山走来,经过黄土高原,奔流入海。千百年来,这水冲击出了丰腴的土地,养育着两岸的百姓,却也有着奔流汹涌的样子。朱家这种温和的家庭环境里,也潜藏着另一股激流,在不动声色中影响着孩子的成长。朱宪民一两岁的时候,经常被母亲抱着去参加党员会,长到五六岁时,母亲还带他到各村去斗地主分田地,幼小的他大概还是能感受到那种激烈的氛围。他有个十几岁就出来参加革命的舅舅,后来回忆起来,他觉得那是对他影响很大的一个人。

虽然家里清苦,但是温和的家庭氛围和激烈的革命活动交织,往往容易造就健康乐观的性格。朱宪民爱热闹、好交朋友的性情大概也是在这时候埋下的种子。初中时期的朱宪民,总是热情地邀请外乡的、住得远的同学到家里吃住。母亲那时候常说:“你没有同学过不了日子。”多年之后,当他的夫人谈起他们的生活时还说:“那些年,我们家就是旅馆啊!一年四季,南来北往一拨拨的人,一天三顿饭都有人来。”这种性情他保持了一辈子。

转眼间,朱宪民就要初中毕业了。那时候,农家的孩子初中毕业算是很高的学历了。临近毕业时,学校请城里的照相师傅给毕业生照相,那个神秘的机器让人好奇,照相的师傅也得到师生的尊重。然而这短暂的好奇和兴奋并不能缓解一毕业就要找工作的忧虑。

闯关东

是走出去还是留下来,朱宪民选择了前者。这无疑是人生中无数个选择里极其重要的一个。多年以后,他在拍照时,想拍一个卖豆芽的中年人的特写,镜头拉近一看,才发现那是他中学时的同桌!当时那个同学是班长,比他成绩好,而在那年夏天的选择中,朱宪民选择了离开,而那个同学选择了留下。人的命运总在戏剧性地轮番上演,我们到底扮演哪个角色,往往就在于起决定性的那一瞬间。

离开对于年轻人来说,多少带着几分初生牛犊不怕虎的锐气和不得不如此的无奈。六个孩子对于一个农村家庭来说,负担之重可想而知,作为家里老大的朱宪民要减轻家庭的困难,这是他选择离开的一个原因。但或许更为根本的,还是他喜欢折腾、不甘于现状的性子。

尘土轻扬的乡间小路上,一个16岁的少年,头包羊肚手巾,背挎花包袱,闷头向前走,身后的那几间土屋越来越小,逐渐消失在尘土中。包袱里装着临行前母亲塞进去的几个地瓜饼子,心中想着寡言的父亲叮嘱的两句话:“不要犯法,不要坑人。”

朱宪民此行的目的地是辽宁抚顺,去投奔在那里的姑妈。他买完火车票,还剩下三块钱。带着母亲的几个地瓜饼子、父亲的两句话和兜里的三块钱,一个十六七岁的少年开始了他人生的远行。

到了抚顺,朱宪民开始找工作。虽然出身农家,但他心气高,木匠、搓背这种父辈们从事的体力活儿,不在他的眼里,他希望能找到一个可以学点技术的工作,这也是他从家乡出来的初衷。有时候,少年的意气便决定着这一生的路途。后来,有人问他愿不愿意到照相馆工作,一个月有16块钱的工资。初中毕业时照相的情景,大概又出现在他的脑海中。在照相馆能挣钱、受尊重,是他感兴趣的。于是,他便开始了在抚顺光明照相馆的学徒生涯。

光明照相馆很小,在三四个学徒中,师傅最喜欢他,因为他脑子灵,不惜力,干活利索,又因为他背井离乡,吃住都在照相馆,学的时间自然比别人长,技术扎实。也正是在那里,他完成了基本摄影知识的学习。但小照相馆对有“野心”的朱宪民来说,似乎不是长久的归宿。

1959年,朱宪民于抚顺光明照相馆

波澜泛起在小照相馆的某一天,两位神秘客人突然出现并受到礼遇,让一直辛勤工作的朱宪民的“野心”又蓬勃起来。原来那两位是报社的摄影记者,临时没有暗房,到照相馆里冲胶卷。师傅说人家那叫摄影,他们这是照相。“摄影”二字让朱宪民在内心里产生了一种羡慕的感觉。年少的他并不敢奢想,但对一个积极向上、想活出个样子的年轻人来说,一旦内心有了涟漪,便有可能发展成无可阻挡的力量。

要和别人不一样

时机来得不算晚。在照相馆工作了两年多之后,朱宪民在报纸上看到吉林省艺术学校舞美专业招一名舞台摄影,就去报了名,没费多大力就考上了!这对一个农村出身的孩子来说,是一个巨大的转变。

困难也随之而来,照相馆学到的东西和艺术学校学的东西相差甚远。在学校里,朱宪民第一次知道了摄影还有“抓拍”一说。另一个棘手的问题是,长春的学校没有师资。如果说基础差还可以补的话,没有引路的老师就不是靠个人努力就可以解决的了。这时,命运再次眷顾了这个农村来的年轻人。学校副校长李品的爱人是长春电影制片厂的厂长,她把朱宪民介绍到长影厂进修,在摄影车间专修剧照,没有老师教的窘境很快得到了解决。那是朱宪民全面学习的阶段,带着一股中原人特有的冲劲儿,他在艺术的道路上勤奋钻研。期间,他先后参加了《英雄儿女》《青松岭》和几个样板戏的拍摄。那时候,东北是早上七点半上班,他总是六点半就到岗,希望能够在老师那儿多学点,获得老师的青睐。

在长影厂进修期间,朱宪民与时任吉林省摄影家协会主席于祝明相遇是他艺术生命的转折点。有一次,于祝明老师来指导学习,他很不客气地指着照片对朱宪民说:“只要是照相机挎到脖子上,谁都能拍成你这样。你拍的要和别人不一样,要有你自己的想法。”朱宪民听完这话,一下子就蒙了,从来没有人说过这么重的话!所谓忠言逆耳不过如此,这几句话朱宪民记了50多年,也照着做了50多年。于祝明还推荐他读吴印咸的《摄影艺术表现方法》,他就熟读几十遍,那上下册两本书对他的摄影道路起到了关键作用。

1964年,朱宪民在长春电影制片厂门口

经过几年学习,终于要毕业了,不成想赶上了“文革”,需要推迟毕业。终于等到了可以毕业的时候,一个惊喜从天而降,要补发工资。那是一个朱宪民至今记忆清晰的天文数字,334.5元!带着这笔钱,朱宪民踏上了离家之后的第一次回乡之路。那时候的农民大概没有见过这么多钱,朱宪民从怀里拿出的巨款把父亲吓坏了。当他想尽办法给老实敦厚的父亲解释了钱的来历,父亲才坦然接受,拿来修家里的房子。

一次次的不满足、不甘心,一次次想好上加好,改变了朱宪民的命运走势。1968年,朱宪民的老师把他推荐到《吉林画报》当摄影记者,那个想学手艺、进行艺术创作的梦想总算是实现了。当时35岁的朱宪民,正是年富力强的年纪,再加上不怕吃苦的精神,什么苦地方都愿意去。他和郎琦在一个编辑部,郎琦拍松花湖、长白山等风景片,而他则拍了很多记录人物活动的作品。林场、矿区、部队、大草原……他都深入地去拍,那也是他最早开始拍摄普通人的生活。

从事梦想的职业,有着使不完的力气。这时候,一份美好的爱情悄然降临在他忙碌的生活里。1973年,经朋友介绍,这个工作上的“拼命三郎”认识了他后来的夫人石静莲。回忆起来,石静莲觉得那时候的朱宪民是个积极向上的年轻人。当时正在开党的“十大”,他发着39度高烧到车间去拍照,最后就有了那张入选1978年全国摄影艺术展览的《党的“十大”喜讯传车间》的照片出来。两个人谈恋爱的时间不长,几乎没有花前月下的时刻,因为朱宪民太忙了,但也就是朱宪民这样的勤劳、踏实打动了石静莲的芳心。

人民公社开大会演出文艺节目 (吉林 1968)

党的“十大” 喜讯传车间(吉林 1973年)

朱宪民的性格无疑是外向、要强的,所以做什么都要做到最明白最出色。但是,在当时特殊的环境下,这种性格免不了碰壁。但他始终坚持自己的想法,努力工作,积极向上。

1968年到1978年的十年间,朱宪民凭着自己的直觉和对生活的体悟,用独到的视角和创作手法,创作出了《草原新牧民》等作品。他有自己的诀窍,那就是“摆着抓”,力求让照片更加生动。

1976年,他重返阔别17年的故乡,在黄河大堤上久久徘徊,黄褐色的中原大地和滚滚东流的黄河展现在他的眼前,他的心中翻滚着难以抑制的激情。在当晚的接风酒席上,父老乡亲操着乡音的寒暄,带着询问的、羡慕的、猜测的目光,让他感到欣慰而又苦涩。身背相机走南闯北、历经风雨的游子,无论走多远,根永远在这片黄河边的土地上。他心里明白,那片原本肥沃,现在却因为天灾人祸而贫瘠的土地,经历了亿万年的岁月,饱含着人们对美好生活的期待,人们对黄河的眷恋与热爱并不因为贫瘠而减少一分。于是,他将镜头对准自己眼前这些生活在黄河岸边的中原人。他说:“当时,我的手在颤抖,取景框模糊了,我猛然清醒——这才是我真正要寻找的艺术真谛!”是啊,他在生命深处的情感中找到了自己的方向,从此他的镜头前再也抹不掉那一片来自中原大地与滚滚黄河的底色。

黄河中摆渡的农民(山东 1980年)

带着一种不可遏止的创作欲望,1978年初春,朱宪民怀着反思后的清醒重返故乡,开始了“黄河人”的拍摄。他骑一辆自行车,在弟弟的陪同下,沿着黄河岸边行进了近百里路程,呈现在眼前的一切,熟悉又陌生。二十几天的辛苦拍摄,他将自己融入众多的父老乡亲、兄弟姐妹之中,他看到的是千百年来,同自然和命运顽强抗争的黄河儿女,是勤劳忠厚、默默无闻,肩负重担却真情付出的万千百姓。于是他的镜头下有了《黄河摆渡的老艄公》《集市》《父子俩》等上百幅动人心弦的作品。仔细看来,在他身上,不也正展现着黄河儿女那种不服输的抗争精神、勤劳忠厚的劳动品质吗?!

朱宪民就要走出自己的路子了!一切都在向前推进着,无论是手法还是内容上,他都找到了自己!这也正是当年于祝明所教导的,要拍不一样的,要有自己的想法。

手法成熟:1978-1988

中年变法

在《吉林画报》工作期间,朱宪民拼命拍照,每年下乡拍摄4个多月。这期间,他的作品入选全国摄影艺术展览的就有《党的“十大”喜讯传车间》《五七干校谈体会》《理论辅导员》《风景这边独好》等五张。1978年的中国,经历了十年浩劫之后,一切重整旗鼓,各行各业都需要大量的人才。朱宪民这些优秀的作品引起了中国摄影家协会袁毅平、吕厚民的注意,经过种种曲折,终于在1978年底把他借调到中国摄影家协会展览部,9个月后,他被正式调到北京。

刚来到北京的朱宪民,没有地方住,就住在中国摄影家协会展览部。在展览部,他经常参与全国影展的事务,所有参展图片他都看,一张也不放过,这既是工作又是学习,对他摄影理念的形成起了很大作用。展览部挨着一个资料室,那里有不少外国摄影画册。他虽然不懂外文,但看得懂画面。于是,无数个熹光初现的黎明、熙熙攘攘的正午、太阳西斜的傍晚、阒寂无声的深夜,一个聚精会神的身影或站或坐或躺,如饥似渴地翻阅着来自遥远的美国的、法国的画册。他对比着,惊叹着,神往着,继而陷入深深的沉思。

他思考着自己以前的创作,在思想上产生了否定自己的想法。在那些外国画册中,布列松的作品让他感到艺术的力度、严谨、完整,意识到摄影原来和生活贴得那样近!摄影原来可以“整日在街头寻找,随时准备记录生活的点点滴滴,将活生生的生活完全记录下来”。他看1932-1936年美国农业安全局的30名摄影师齐刷刷地将镜头对准公路上的难民和那些受挫折、被遗忘和得不到援助的家庭,丝毫不做作的纪实给人强烈的震撼。史密斯的照片深深感动了懂照片和不懂照片的公众,他的影像只有感情上的语言,源于他对生活炽热的情感。那些艺术家带给朱宪民的思考远不只是在照片上。

1979年,一个偶然的机会,法国纪实摄影家苏瓦约到中国来创作。当时,朱宪民在摄影家协会展览部负责出国展览,接待外国摄影者。他陪苏瓦约走了整整两个月,到新疆、内蒙古、云南等地拍摄,也第一次和外国摄影家有这样近距离学习的机会。虽然苏瓦约只把他当做陪同而并没有当作同行看待,但他抓住了学习机会。苏瓦约的拍摄风格、工作方法他都看在眼里、记在心里,狠下功夫琢磨他的技巧、角度和镜头。那个时候,中国的摄影家还处在摆拍的年代,苏瓦约对朱宪民触动最大的是拍摄真实的生活,从来不干涉拍摄对象。在这个过程中,朱宪民开始思考纪实摄影,思考摄影人的镜头要对准什么,要表现和记录什么,什么才是真正有历史和文献价值的东西。

另一个给朱宪民带来很大影响的是意大利电影导演安东尼奥尼拍摄的纪录片《中国》。在朱宪民看来,它记录了当时社会环境下普通中国人在日常生活中的面貌。虽然其中有很多人为设计的情节,但是有相当一部分对现实的观照是很有震撼力的。朱宪民认同安东尼奥尼说他的纪录片不是关于“中国”的,而是关于“中国人”的看法。他觉得要表现一个时代、一个社会的常态,只有关注人。

一屋外国的画册,一次亲历的纪实拍摄,一部关于“中国人”的纪录片,把朱宪民从中国摄影“摆拍”的惯性中拽出来,他将“摆着抓”的手法转变成抓拍,变成纪实,将镜头中心聚焦在普通的百姓身上。虽然当时可能只是朦胧的认识,但他确是完成了自己对自己的革命,完成了中年变法。按照他自己的说法是“我踏上的就是回家的路”。

此后,朱宪民的镜头总在大多数百姓身上,始终对准的是85%左右群体的生活状态,绝不找个别的、极端的现象去表现。他说:“假如我们这些艺术家不将目标对准85%以上的人,而专门去找那些穷啊、苦啊、恶劣的来拍,那么若干年后,人们回头来看这段历史,就会引起很大误读。”他的镜头下是一个时代的真实。

真理的慧眼

1982年9月,朱宪民调入《中国摄影》杂志负责图片编辑工作,他有了更多机会了解国外同行的发展趋势,看到全国最好的摄影作品,知道全国摄影的水平和追求,这对于开拓眼界是十分重要的。另外一个得天独厚的条件是,在中国摄影家协会工作,可以接触到当时最好的摄影器材,这对朱宪民的创作也起到了至关重要的作用。天时、地利、人和,一部重要的作品即将诞生。

1982年夏,朱宪民又回到黄河岸边的家乡。正值麦收季节,一天下午电闪雷鸣,暴雨忽至,田野里四处都是抢收的景象,天地间充满黄河子孙移山填海的力量,他举起相机拍摄了后来被命名为《暴风雨到来之前》的作品。1984年冬,他再次回到家乡。黄河两岸,满目萧瑟,突然一位挺立的艄公进入他的视线,那种凝望的眼神中仿佛聚集了几十年与风浪搏斗的沧桑,多少心酸、欢乐都在那深深的凝望中,于是他拍下了那令人动容的一幕。在那几年多次的故乡之行中,朱宪民先后拍下了《铁匠铺里的父子俩》《集市组照》《秋忙组照》《黄河儿女》等优秀作品。

在这些作品里,我们看到一个黄河子孙对黄河、对家乡、对人民深沉的爱。朱宪民说:“我爱黄河,为它骄傲,更为它牵肠挂肚!我爱河边的百姓,他们是多么好的黄河子孙!当我站在黄河岸边拍摄,心和手都在颤抖,眼里不知是雾还是雨。这胸中的火,这身上的汗,才是真正的太阳、真正的泉水。那一刻,我知道我找到了摄影的‘根’!”

黄河摆渡的老艄工(山东 1984年)

他爱着黄河,爱那河边的百姓。他不光爱着,他还深切地了解他们,体贴他们。农民是最淳朴的,然而也是极容易在情感上产生隔阂的。他第一次回老家,负责接待他的人用小汽车送他,走到距离他家还有三四公里的地方,他就说你们不用送了,约定时间来接就行。回到家,他换上弟弟的衣服,把照相机藏在衣服里。为了照顾乡亲们的情感,也为了让自己能够更好地融入他们,他还是那个农民的儿子。

牲口市场(山东 1988年)

1984年,朱宪民在中国美术馆举办“朱宪民摄影展”,首次展出以“黄河中原人”为主题的60幅作品,并先后在济南、郑州、长春、大连、台北等地巡回展览,引起摄影界的强烈反响。1987年8月,人民美术出版社出版了他的第一本画册《中国摄影家朱宪民作品集》,收录了他的60多幅作品。1988年,《中国摄影家朱宪民作品集》荣获德国莱比锡国际图书博览会作品铜奖,成为中国历史上第一个获得国际大奖的摄影作品集。这些成就无一不是对朱宪民深沉情感和辛勤拍摄的回报。

朱宪民的作品引起了世界的关注。1985年,法国《世界报》编辑德龙将他的作品拿到法国发表。1988年,德龙又把朱宪民的黄河画册拿给布列松看,于是,有了那段珍贵的广为人知的布列松为《中国摄影家朱宪民作品集》的题词:“赠朱宪民先生:您有一双发现真理的慧眼。真理之眼,永远向着生活。”十年前,在中国摄影家协会展览部的资料室里,朱宪民看布列松的画册,思考着摄影与生活的关系,思考着记录生活的手法;十年后,这位享誉国际的摄影大师,看到了朱宪民的画册,并写下了充满赞许的题词。这是摄影人的惺惺相惜,也是生活的力量,纪实的力量。

艺术世界总有不同的声音,朱宪民的“黄河人”也曾遭到批评。20世纪70年代末80年代初,正处在改革开放的初期,中国摄影界还受到“文革”的影响,把照片当成政治宣传的工具,使用固定模式摆拍,不允许有更多的变化,许多人接受不了反映现实生活的照片。于是,有人对朱宪民发表在香港画报上的“黄河人”提出批评,说那是丑化中国人的形象。然而,随着时间的推移,历史的车轮滚滚向前,人们逐渐认识到纪实摄影的意义,越来越多的摄影家把镜头对准普通百姓,对准火热、真实的生活。

创作高峰:1988-2005

筚路蓝缕

在80年代,作为摄影家的朱宪民无疑是成功的,他找到了自己的路。但他还有另外一重身份,那就是摄影编辑。他曾经说:“中国不缺优秀的摄影家,但是缺少优秀的图片编辑。”1988年,已经在《中国摄影》做了六年编辑的朱宪民即将开启一段新的征程。

布列松题词

1988年5月,朱宪民调入中国艺术研究院摄影艺术研究室。当时,研究室只有朱宪民一个人,他思考着该怎么开展工作。专业编辑出身的他,坚定地要办一本兼具学术性和专业性,在全国有影响力的,印刷质量也是最好的摄影刊物。确立了方向,朱宪民马上着手准备,首先是刊物的名称,朱宪民坚持用“中国摄影家”这个刊名,他觉得带“国”字头的刊物更能体现权威性和专业性。可是当时带“国”字头的刊物获得审批不易,幸好当时中国艺术研究院副院长李希凡帮着跟新闻出版总署协调,才在1989年初将《中国摄影家》批准为正式刊物。然后是人员方面,他从其他单位外聘编辑力量最强的专家,如徐江、闻丹青等,邀请他们利用业余时间协助办这本杂志。再就是稿源,他想到依靠在《中国摄影》做编辑时认识的很多摄影师朋友,就跟他们约稿。

最为棘手的问题还是经费。当时杂志社十分困难,只有4张桌子、4把椅子,连稿纸信封都印不起。办杂志要自负盈亏,经费只能自己想办法。朱宪民找到跟他关系不错的《中国环境报》摄影部主任,人家给了他一些仓库里的废品,他就带领同事拉着板车,把那些废报纸、废画报、废杂志都拉去卖了,得到37块5毛钱,这算是杂志社的第一笔经费。从筹划到创刊号出版,大概用了两个多月时间,之后每季度出一期,初期的稿费基本上是用杂志充抵的。就这样一直办到1998年,杂志改为双月刊,到2001年改为月刊。

一本杂志想要办得好,就必须要在同类型刊物中保持独特性。1988年的中国,摄影方面的报刊有北京的《摄影报》《大众摄影》《中国摄影》《摄影世界》、山西的《人民摄影报》、深圳的《现代摄影》、香港的《国际摄影》等,朱宪民觉得要在同类刊物中出彩,就得有自己的想法,于是他跟同事决定在两个方面进行突破:一是内容上,编辑思想要更为自由开放;二是印刷质量上,要在印刷条件最好的深圳排版印刷。朱宪民好上加好的要强性格,好交朋友的豪爽性情,在做事上往往表现为惊人的魄力和高效的执行力,在他的努力下,最终众志成城,创办出了这本质量上乘、印刷精良的刊物。

朱宪民在创刊之初就有着明确的办刊方针。他在《中国摄影家》创刊号的发刊词中写道:“我们觉得,这摄影终究还是要看摄影家的。……我们的任务不仅要把外面好的拿进来,更要把我们好的送出去。……介绍和研究摄影家,我们以为是头等重要的事。”在这样的办刊方针下,创刊号出版之后,杂志来稿数量大幅上涨,杂志的印刷质量也引起了很多人的关注。一些原本默默无闻的摄影师,如拍摄西藏系列作品的车刚,拍摄长城系列作品的周万萍,经过杂志的推介,获得了广泛的关注。也是在这种方针的指导下,杂志凝聚了一大批志同道合的摄影家,多年以来,大家成为很好的朋友,在摄影上互相交流、学习,在全国形成了一股良好的摄影创作和研究的氛围。朱宪民在《中国摄影》《中国摄影家》做编辑27年,先后编辑照片几十万张。他说:“我深知发一张照片可以改变有些摄影者一生的命运,帮别人举手之劳,为什么不帮?”编辑是技术,是艺术,也是人情,人情练达处,艺术也变得亲切可爱起来。

《中国摄影家》创刊号

1996年,朱宪民在陕西壶口

杂志初创时期,朱宪民和同事们还策划了全国性的摄影活动“沂蒙金秋”,请了很多摄影师参加,杂志出了专刊。这在全国是首创,为杂志的发展奠定了良好的基础。

作为摄影家的朱宪民和作为摄影编辑的朱宪民不但不矛盾,反而让他的摄影路、编辑路走得更宽。由于长期编杂志的缘故,朱宪民的眼界开阔,他说风光、纪实、商业、观念等各种类型的摄影都应有自己的位置,要给各种摄影门类以生存的空间。正是这样广阔的胸怀,使《中国摄影家》杂志历经30年风雨,依然健康发展。也正是这样非凡的眼界,他对自己的纪实摄影始终葆有信心。

《黄河百姓》

《世界报》的编辑德龙在赞赏朱宪民作品的同时,也提醒他说:“你应该用宽阔的胸怀拍摄黄河,整个黄河流域的民众都应该是你关注的对象,而不能只局限在你的故乡。”国内的一些朋友也这样告诫他。于是,朱宪民又有了新的想法,他要拓展他的拍摄。他说:“走的路该多一点,面再广一点,内容也该更丰富一点了。一个季节也不行了,应该春夏秋冬都拍。”于是,他从黄河的源头一直拍到入海口,用脚步丈量着中华民族的母亲河,用镜头讲述着黄河两岸的风土人情。从最开始实现拍自己生活过的地方,追溯自己童年的生活痕迹,用镜头回报家乡的想法,变成了实现记录黄河、记录时代的理想。

1998年10月,朝华出版社出版大型摄影专辑《黄河百姓(1968-1998)》,其中收录朱宪民30年间拍摄的480幅照片。翻开这厚重的画册,从青藏高原到河套平原、从黄土高原到黄河入海口,一幅幅时代的画卷向我们展开。黑白的影像里,一个个表情鲜活的黄河百姓出现在我们面前,他们的喜怒哀乐、衣食住行、生老病死,仿佛都与我们息息相关。

朱宪民的心与黄河百姓的心是相通的。他出生在黄河边,是地地道道的农民。他是用自己的爱、自己的情感表现并追忆童年,追忆生养他的那条大河。他的照片里很少有丑陋的人,他把他们当成自己的父母去拍,当成自己的兄弟姐妹去拍。他拍那些中年妇女,惊叹:“这不就是年轻时候的我妈妈吗?”拍那些中年男子,感慨:“这不就是现在的我弟弟吗?”他从来没有拍过自己的父亲母亲,他说:“我看到黄河边所有的妇女都是我的母亲和妹妹,黄河边所有男人都是我的爸爸和兄弟!你忍心丑化他们、贬低他们?你只有让更多的人喜欢他们、尊重他们的勤劳善良!”在镜头里,在画面上,朱宪民凝聚了太浓烈的情感,这情感通过《黄河百姓》的画册传递开来,感染着每一个看到那些图片的人。

浓烈的情感之外,朱宪民如此拍黄河岸边的百姓,还与他的摄影理念相关。20世纪90年代初,他读台湾阮义忠的《当代摄影新锐》,其中有一段话说:“时下不少新锐,极不愿意拍摄正常视觉下所感受到的世界,不愿意让人由活生生的人、事、物当中得到共鸣。……虚的东西多了,而真正实实在在、真正深沉博大的东西却缺乏得很,从而得不到广泛的接受。其繁复的值得惊叹的技巧也只能孤芳自赏,最终成为过眼烟云。”朱宪民所想所做的正与阮义忠所说的相同,他只拍他明白的人和事。

情感的浓烈和理念的明晰,也影响了朱宪民的关注点和拍摄手法。百姓的衣食住行、辛勤踏实的生活,始终是他拍摄的主线。他的镜头下没有艺术化的表现,没有宏观的场景,有的只是鲜活的生活本身。他的作品,经常是用长镜头拍摄的。很多农民一辈子没拍过照片,好几次,他给某个人拍照,那个人追着他说要给他钱。他珍惜那种厚道淳朴的情感,他不想让那些老乡觉得他的拍摄在干扰他们的生活,不想让他们不自在。

黄河源头藏族小姑娘(青海 1986年)

《黄河百姓》的出版,朱宪民酝酿了四年。它与以往的画册不同,它的分量足以跻身世界最优秀的摄影画册之列。这其中还有一段美妙的机缘。在1993、1994年那段时间,严仲义把朱宪民的照片给王鲁湘看并介绍两人认识。王鲁湘对用这么多照片表现黄河两岸百姓生活的做法感到惊奇,便向朱宪民提议说合作一起出书,恰好朱宪民也正在寻找合适的撰稿人,于是一拍即合。那段时间,两个人几乎每星期约着,选照片,谈构思。朱宪民告诉王鲁湘他的拍摄经历和感受,以及每张照片背后的故事。王鲁湘则根据朱宪民的照片写文字,同时把文字哪一部分要表现什么告诉朱宪民。密集的讨论修改和大量的翻阅资料,最后把王鲁湘累出了病。从1994年开始,王鲁湘一直写了三年半,写了30多万字。经过这样的创作,《黄河百姓》已经不单是一部摄影作品集了,而是凝聚了两个热爱黄河的人的心血的大著作!它被誉为“迄今为止以影像方式全面表现‘黄河人’生存状态的、时间跨度最长的摄影专著”,是毫无愧色的。

朱宪民以最严格的要求看待自己的作品,他在回顾那段拍摄经历时,反思道:“当时拍的‘黄河人’,我也有一些遗憾。当时拍的照片没有能够突出时代特点,而只是从个人的角度来表达对人的生活状态的一种关心和关注,但人的生活环境和境遇状况都是要放在大的时代背景中被审视的,而我当时并没有意识到这些。”这当然有自谦的成分,但我们看到的是一个摄影人自我否定的勇气。在这勇气中,是中国摄影不断发展的希望。

龙潭湖鸟市(北京 1978年)

外来者

如果说朱宪民拍黄河百姓,他是以黄河人的身份在寻找自我、回馈家乡,那么,他拍老北京系列和珠江三角洲系列,则是以一个外来者的身份在进行时代的观察。蔡焕松把朱宪民的纪实摄影追求历程分为四个阶段:第一阶段是拍黄河百姓之前的自发关注期;第二阶段是拍黄河百姓的情感表达期;第三阶段是拍老北京系列的自我表现期;第四阶段是拍珠江三角洲系列的主动承担期。

朱宪民1978年底来到北京,之后一直在北京生活。时间长了,自然也就融入到这种生活里。从作品中可以看到,他拍北京人也是投入了很多情感的,但是我们不能忽略的一点是,对于北京来说,他也是一个外来者。于是,老北京系列照片里呈现出两种倾向:一种是皇城根儿下老北京人的那种自信、自在的生活状态,一种是外来者在北京的那种陌生、疏离的生活状态。

街头偶遇(深圳 2010年)

改革开放初期,朱宪民被北京人的厚德、包容深深打动,他开始拍摄北京城的百姓。那段日子里,他每天早起,背着照相机,行走于北京的大街小巷,拍鸟市、拍剃头匠、拍唱京剧的市民,那种悠然自得的、舒展的百姓生活影像成为了他《北京人生活》系列的早期作品。随着改革开放深入,很多摄影人开始寻找新的题材。在时代的浪潮中,朱宪民还是将镜头对准百姓,只不过这一次他对准的是来北京打工的外来者。在这种巨大的人口流动中,老百姓那种质朴的、勤劳的精神面貌显现出来,对一个很早就从农村出来的人来说,他太能理解人们想融入这个城市,但又难以融入的疏离感。他理解他们,同情他们,所以记录他们。

拍珠江三角洲系列的时候,朱宪民则把自己当成一个历史变化的见证者和旁观者,他以一种冷静、客观的眼光拍卡拉OK、发廊小屋、满街的小广告、打工妹,等等。他敏锐地捕捉那些发端于广东、深圳,后来遍及全国的社会现象。他想要表现的是作为全国变化晴雨表的珠江三角洲地区的急剧变化和飞速发展。对于广东、深圳来说,朱宪民是一个完全的外来者,没有在当地的生活经历,很难融入其中,所以情感的东西比较少,只是把概括的视觉表现出来。这个系列他拍了35年,这种冷静的忠实的记录,让我们看到了一个国家的腾飞,感受到了时代变革的力量。

《躁动》

在“黄河人”这个题材完成之后,朱宪民觉得应该拍点不一样的东西,于是有了一个很重要的专题《躁动》。1993年,朱宪民前往日本拍摄。1995年,他又去美国拍摄。他将镜头对准日本、美国街头的特殊人群,记录了发生在纽约和东京一条街上光怪陆离的青春躁动狂潮。这个专题虽然耗时不长,加起来只有30天左右,却向我们展示了另一个面向的朱宪民。

《躁动》

《躁动》是他下很大功夫拍摄和编辑的一本画册,展现的是地球的另一块土地上发生的真实情形,是那片土地上的时代现象。他拍黄河的那种朴素不见了,全是很刺激的视点,镜头里的很多场景是非常危险的,当被拍摄者发现他以后,非常敌视,经常追上去要打他,他就赶紧钻进汽车,把镜头从车窗里伸出去边逃边拍。这是完全不同于拍黄河人、北京人、广东深圳人的情形,在一个陌生的文化环境里,他的摄影语言都是躁动的,镜头常常在晃动着。

这种题材与技法上的尝试,对摄影家来说是一种挑战,朱宪民在挑战中获得了新的认识。他更加感觉到自己的创作源泉仍然在生养自己的土地上,他又回到对中国百姓的拍摄中。

文章老更成

在半个多世纪的摄影实践中,朱宪民始终坚持纪实摄影的道路,将摄影作品当作兼具纪实性与艺术性的时代记录,这背后有一套成熟的摄影理论。摄影的功能是什么,摄影的价值是什么,什么是好的摄影作品,摄影在各艺术门类中处于什么样的地位等等这些问题,是朱宪民在摄影家协会工作期间就常常思考的问题。经过了黄河百姓、老北京、珠江三角洲等系列作品的拍摄,朱宪民关于纪实摄影的观念和理论逐渐明晰起来。

1992年他在台湾《摄影天地》发表《摄影艺术要植根于生活》,2001年在《佳能园地》发表《我眼中的纪实摄影》,2004年在《汕头特区晚报》发表《谈摄影》,2006年在《中国摄影》发表《回顾我的摄影历程及感想》,2007年为自己的作品集《象形岁月》作序《大力士安泰的神力来自坚实的大地》,2008年在《中国艺术报》发表《真实是摄影艺术的生命》,2017年在《中国摄影》发表《摄影艺术要扎根于人民之中》。在这一系列文章中,朱宪民将他的摄影观念和理论阐述出来,其中《我眼中的纪实摄影》和《谈摄影》两文,可以说是他理论成熟的标志。

我们不妨对这些文章的内容做一个总结:关于摄影的本质,朱宪民认为摄影是生活的表现,是一种报告性、记录性的工作。纪实摄影是当代摄影艺术的主流,它以纪实的手法表现作品的内容,诠释对生命、对生活的理解。关于摄影的地位、功能和价值,朱宪民认为摄影是当今世界最活跃的艺术门类,不同于美术、音乐、舞蹈等其他艺术形式,它的主要功能是记录,它的价值突出表现为真实记录的功能。关于摄影的内容,朱宪民认为作品的内涵是先于形式的。摄影要从生活中取材,摄影者要深入生活、参与生活,用摄影手段去再现生活、留存生活;摄影镜头要对准人民,去歌颂善良淳朴、创造财富的劳动者,歌颂那些平凡的工人、农民、知识分子。关于摄影的评价,朱宪民认为摄影最重要的评判尺度是真实性,好的摄影作品要注入创作者的情感,要动人。只有真实地记录生活和情感的作品,才会拥有强大的生命力;只有对生活、对历史有深刻把握的作品,才会真正长存下去。关于摄影人的素质,朱宪民认为摄影人要有责任感和高尚的品德。摄影记录的前提是要关心这个时代,要关心国家和民族的命运,要关注城市、农村里的普通老百姓,还要关注身边不合理的东西,拍那些后人拍不到的东西,这是摄影人肩负的记录历史变迁,记录民族、时代的责任。只有有高尚品德的人才能担起这样的责任,因此,摄影人首先要善良,不能为创作违背良心;其次要真实,不能让创意违背常识。

在系统的摄影理论之下,朱宪民对纪实摄影有着更为深刻的思考。他认为真实是纪实摄影的根本前提,在这一前提下,他提出了“本末”“美刺”“亲疏”三个重要的摄影观念。“本末”观是指摄影家须从“本”上下功夫,要抓住具有普遍社会意义的瞬间,揭示时代特征,反映时代主流,而不应舍本逐末,只专注于搜集细碎的、下意识的、畸形的等不具有代表性的东西。“美刺”观是指摄影家要歌颂社会光明、积极、健康、进步的一面,而不能一味去揭露、讽刺社会的阴暗面。“亲疏”观是指摄影家要带着理解、同情的心情去拍摄,而不应该以一种远离人民的姿态去戏谑、贬低拍摄对象。在这些观念之下,朱宪民提出了“直面现实”“快速抓取”“贴近生活”三条实践理论。所谓“直面现实”是指在拍摄时要看到生活的常态,要正视生活中落后、痛苦、悲惨的场面,不应该热衷于拍摄穷、傻、下意识的动作。所谓“快速抓取”是指在拍摄时要善于抓取生活中各种精彩的瞬间,同时兼顾拍摄的艺术性,而不应该仅仅按照既定的构图、光线、主题来拍摄。所谓“贴近生活”是指在拍摄时要注重环境的衬托,尽可能地把有时代特点、地域特色的背景拍进去,尽可能真实丰富地展现普通人的生活场景。秉持这些观念和理论的最终目的是要创作出内涵深刻、手法得当、画面完整的摄影作品,做到真实性与艺术性的统一。

过大年(陕西 2010年)

也许我们还记得朱宪民在长春电影制片厂阅读吴印咸《摄影艺术表现方法》时的情景,当我们回顾百年来的中国摄影史,不难发现,朱宪民的摄影观念和理论正与吴印咸表现人民群众热爱生活、勤劳勇敢、善良朴实的品质,兼顾艺术性与纪实性地展现群体特质的摄影观念和理论一脉相承,又在时代的发展中注入了新的内容。三十多年来,这些观念和理论指导着中国艺术研究院摄影艺术研究所和《中国摄影家》杂志的发展,也随着朱宪民讲学的足迹,在中央工艺美术学院、北京电影学院等十几所大学激荡着无数年轻学子的心。

旗袍大赛排练(海南 2017年)

影像凝练:2005-今

我会一直拍下去

退休后的朱宪民,迎来了摄影的丰收季。2005年11月,中央电视台《人物》栏目播出朱宪民专题。2006年“北京·1980年代”“时代影像——朱宪民”“昨日北京:朱宪民专题摄影展”在各地相继展出,《躁动》再版,《百姓(1965-2006)》出版。同年5月,朱宪民荣获中国新闻摄影学会第三届新闻摄影“金镜头”终身成就奖。9月,在中国当代国际摄影双年展上获荣誉奖。2007年,国家博物馆收藏他的58幅摄影作品。同年12月,他当选中国摄影家协会第七届副主席……朱宪民的摄影作品获得了密集的社会关注,但他从未停止拍摄的脚步。

2016年1月,中国艺术研究院在国家博物馆举办为期半个月的首个摄影家个展——朱宪民纪实摄影“百姓(1963-2015)”精品回顾展,在国内外摄影界引起轰动。排队看展的人在国博门外要等好几个小时。同年2月,《人民摄影报》赠予朱宪民“人民摄影家”牌匾,这对拍了50多年中国人民的朱宪民来说,当之无愧。

朱宪民说:“我坚信我拍的黄河100年之后能体现它的价值。”“我希望100年后的人们看到我的作品后了解——原来100年前人们是这样生活的。”辛勤的劳动和十足的自信成就了他。50年,人们已经在翻天覆地的历史变化中,意识到了记录的价值。人们从他的作品中,看到了从青藏高原到黄河入海口,从内蒙古高原到珠江三角洲这片广袤大地上的人,在半个多世纪中的样貌与变化,看到了亿万中国人流动迁徙的生活图景,看到了沧海桑田、日新月异的时代巨变,看到了质朴、厚德、勤劳、向上的中国精神……他是这个时代的忠实记录者。

退休之后,朱宪民继续全力以赴拍摄自己想拍的东西。他将农民和产业工人定位为他终身要拍的题材。他还在拍黄河中原人,前不久他又去黄河,但拍摄手法和角度与过去相比又有了很大不同。“乡音无改鬓毛衰”,家乡的大部分人都不认识了,眼里、镜头中童年时候的印记越来越少,大众的文化符号越来越多。他开始变换手法,用广角,靠近一些拍,他想表现时代的发展、变革与交错。他还在拍摄北京。他说:“如果说黄河是我的母亲,北京就是我的爱人。”这座他生活了几十年的城市一直吸引着他,他在数不清的胡同里拍摄数不清的故事。

人的一生中,能从事自己喜欢的工作是幸福的,朱宪民选择了摄影,选择了自己喜欢的题材,一干就是60年。今年76岁的朱宪民,依然创作不辍,拍照之外,其余时间都在整理自己的照片,他说:“我会一直拍下去,一直拍下去。给后人留下这个社会真实的变化。”

如果有一天,你在街头发现一个戴着贝雷帽的老头儿,先用余光扫着你,突然把相机的镜头一转,咔一下,转身就走,请不要惊讶,也许你也将成为这个时代的缩影。

附注:

本文从蔡焕松《感恩 谐谑 包容 冷静——对话朱宪民摄影50年之际》,陈小波《真理之眼,永远向着生活——朱宪民访谈》,安顿《作为摄影家的手艺人——朱宪民访谈录》,李树峰《影像的时间价值——评朱宪民先生的摄影作品》,段琳琳《始终坚守学术性和专业性——访〈中国摄影家〉杂志创始人朱宪民》等文章及中央电视台《人物》栏目朱宪民专题中取材甚多,在此一并致谢。