王朝闻:永远的丰碑

2019-10-18吕品田

吕品田

中国艺术研究院

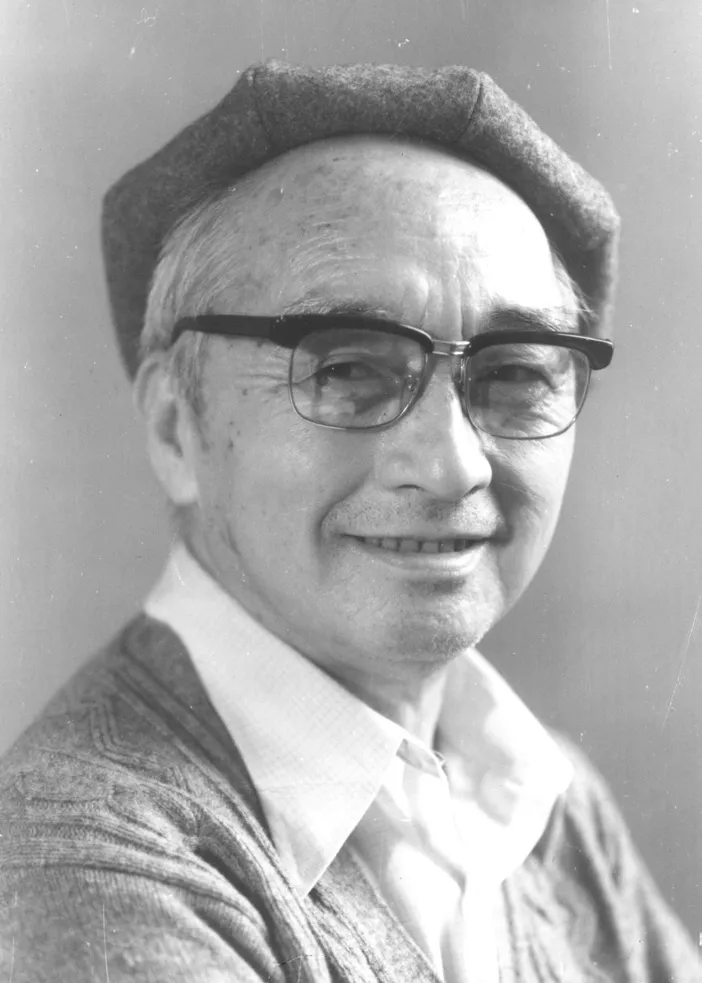

记志于历史的王朝闻先生,是卓越的马克思主义文艺理论家、美学家、雕塑家、艺术教育家,新中国马克思主义文艺理论与美学的开拓者和奠基人;而印记在人们心田的先生,则是一位慈祥仁厚、风趣幽默、机敏睿智的长者。

从兴趣出发

1909年4月18日,王朝闻出生在四川省合江县新店乡的花滩子。他父亲是川汉铁路的工程师,早年赴日留学,学成归国后满怀理想以实业救国。辛亥革命爆发后的1912年,为接洽川汉铁路复工事项,猝然病故于宜昌。寡居的母亲希望王朝闻子承父业,做一名实业家。然而,儿时的兴趣却把他引向了艺术世界。

乡土中国是艺术的沃土。那些与祭祀、祝祷、纪念、祈禳等传统习俗紧密关联的乡土艺术,自然比私塾的《论语》《孟子》更让小孩子感兴趣。花滩子虽是个偏僻的半山村,但逢年过节也总会有艺人挑着担子来表演。一出“王小二打虎”的木偶戏,让王朝闻印象深刻。酣战中,王小二被老虎吞进了肚子又被吐了出来,双方打得难解难分,人们正看在兴头时,演出却戛然而止了。民间艺人这种“卖关子”“留余地”的欣赏经验,与他后来所主张的“不到顶点”的观点有一定关联性。

祖父母去世后,家里办丧事请来民间艺人做彩扎,王朝闻在一旁饶有兴趣地全程观看扎糊彩绘,惋惜它们最后被付之一炬。之后,他自己学着扎纸人、开眉眼,拿来和小伙伴们玩耍。他对水陆画上生动的人物百看不厌,等佛事做完便用透光薄纸像描摹小说绣像那样把它们描摹下来。父亲遗留的一本日语教科书的插图,尤其引发他的美术兴趣。他仿照插图所绘,带着弟弟用大人砍下的树枝架成窝棚,然后躺在里面仰望,幻想着枝桠们长出好吃的果子。

受民间口头文学影响,王朝闻也对文学产生兴趣。年龄稍长,便不再满足于听人讲故事,自己读起《水浒传》《三国演义》等长篇小说来。1922到1925年,插班就读的两年正规小学培养了他的求知欲望,初次接触到莫泊桑小说等西方文学。因为图画成绩特别突出,常受老师表扬,他对美术的兴趣越来越浓。

1925年初,王朝闻考入泸县中学。经同学介绍,他加入校内进步社团春晓社,负责编辑壁报。1927至1937年,他先后在成都艺专、岷江大学、四川省立第一师范、杭州国立艺专学习美术和雕塑,接受正规的学堂训练。这十二年间,他因经济困难几度辍学,在动荡不安、积弱积贫的社会环境中深刻认识到国家的苦难和民众的不幸,接触到了许多进步人士和先进思想,树立了坚定的人生观、社会责任感和为人生的艺术目标。

无论求学还是实践,王朝闻带着明显的“从兴趣出发”的特点。有人曾批评他是“兴趣主义者”,他承认自己从小“就有这样的矛盾心理,一是凭兴趣出发,不顾家长劝告由着性子干,硬要去学没有谋生把握的美术;一是听了故事的结局,总想知道为什么”。对他来说,“兴趣”和“思索”这两方面是辩证统一的——“我搞研究是从兴趣出发的,或者说兴趣促使我去寻根究底。”

兴趣,也是王朝闻艺术思考的关注点。在《公开了的秘密》一文中,他记述了自己因看到宋画《四羊图》而回忆起小时候的一件趣事:夏天,老师和学生们在室外阴凉地上课,家里母羊刚生下的小羊,调皮捣蛋地连连用还没长角的头顶老师那张方桌的腿,连蹦带跳地公然无视老师的威严,引得小学生们忍不住发笑,觉得小羊仿佛代替他们表达了不便表达的意思。他觉得那只小羊有点像不容易受人管束的孩子,而《四羊图》里那只跳跃着的羊也有点像孩子。就这样,他谈到艺术反映自然的一个特点:

如同《四羊图》那样……着重描写了它与人的精神密切联系的特点,结果不能不使欣赏者联想到人与人的关系,所以,看见这种形象格外感到亲切。

描写对象与“人的精神密切联系”,即在于对欣赏者兴趣的适应。基于对兴趣问题的重视,“审美兴趣”成为王朝闻美学思想体系中一个重要的学术概念。

“噢,你是做泥菩萨的呀”

王朝闻的艺术道路起步于雕塑,他是一位成就卓著的独具创造性的雕塑家。

1932年夏天,王朝闻考入杭州国立艺专高中部(预科)雕塑系三年级。王朝闻原名为王昭文,因和同学同名,报考前他从《论语》“朝闻道,夕死可矣”句中,选取同音的“朝闻”二字为自己改了名字。

王朝闻非常用功,每天晚上都在图书馆浏览各种外国画册和艺术杂志,并认真临摹、记笔记。当年的笔记本留下来了两本。其中一本临摹了罗丹、麦尼埃的雕塑,和大卫、戈雅、杜米埃、米勒、梵·高、马蒂斯及德国表现派的绘画。从临摹的画稿可以感受到临摹者的关注和取舍,旁边的批注则显示了其研读作品的细致及所思考的问题。譬如,对罗丹的《思想者》,他批注认为其全身肌肉都处于紧张形态,不符合“思想者”的生理状态,不如《思》《加莱义民》等其他作品显得自然。欧洲艺术家中,他重视罗丹,在思想上受其影响最深。另一本笔记,是他摘抄的《罗丹美术论》。

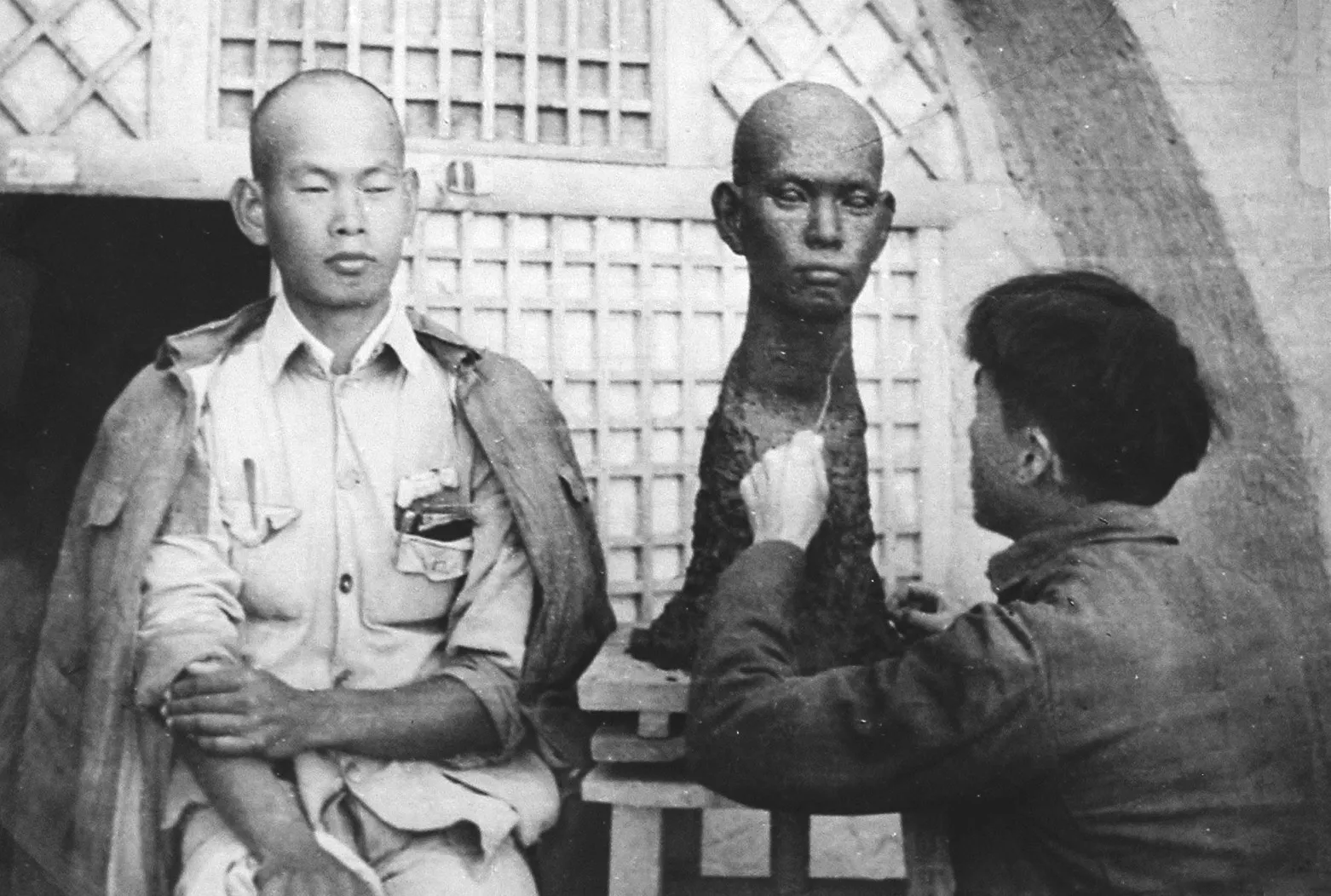

1932年,王朝闻入杭州国立艺专学习

因为学费无着,半年后,他就辍学了,只得返回老家边教书边攒学费。1934年秋,他复学重读预科三年级,翌年转入雕塑组专科一年级,由刘开渠教授雕塑、素描。刘先生爱才,课上课下经常对他格外指导,有时还和他谈艺术论人生,并在经济上予以接济。1939至1940年,王朝闻在成都做刘开渠雕塑工作室的助手,在其指导下创作了泥塑《汪精卫、陈璧君跪像》。他们结下了深厚的师生情谊。新中国成立之初,王朝闻作为人民英雄纪念碑兴建委员会的专委会成员,曾向领导建议由享有盛誉的刘开渠来主持浮雕创作。

1937年“七七事变”爆发,杭州艺专的学子们以各自专长投身抗日救国活动。王朝闻和同学们到诸暨、桐庐、萧山等地画抗日壁画,组织大家将宣传画带到宁波、绍兴、余姚等地展览。受法国宣传画和柯勒惠支版画影响,他创作的抗日宣传画特别强调正反面人物的情绪特征,其强烈感染力致使画作刚上墙不久就被人抠去日本鬼子的眼睛。11月,淞沪抗战失利,杭州艺专向西转移。途中,王朝闻偶遇艾青,受其影响放弃学业,参加了中共领导的浙江省抗敌后援会流动剧团,并于是年冬加入中国共产党。

这是王朝闻人生道路的转折点。从此他直接投身于抗日民族解放运动,并在十余年的艰苦环境中,执着地进行雕塑、木刻、连环画、壁画、年画、漫画、素描、速写等美术创作和美术教育工作。他先后在浙江龙泉和湖北、安徽等地进行宣传活动,画了大量抗日宣传画、连环画和漫画。他的连环画《姆妈》《刘兰亭上吊》《李有富当兵》陆续发表在《抗战漫画》杂志上。这些作品,在抗敌斗争中起到了积极的动员作用。

1941年,王朝闻在延安鲁艺任美术教员时作《梁振宇像》(吴本立摄)

1940年12月,经作家沙汀和重庆八路军办事处介绍,王朝闻奔赴延安。

初到时,他被安排在西山美术工场,和华君武、朱吾石(米谷)、古元等人同事,主要从事创作,同时也搞教学。他从陶器厂弄来胶泥,以梁振宇、毛之江、叶立平、史琳等同事或学员为对象,塑了一批雕塑头像。毛主席视察鲁艺时,周扬向他介绍王朝闻,主席诙谐地说:“噢,你是做泥菩萨的呀。”

从照片上看,王朝闻当年的雕塑注重表现对象的性格,面部眉宇间的特征把握尤为到位。这种着力捕捉对象个性特征、刻画性格神貌的特点,被他持续保持和强化。

接近高潮的瞬间

1941年是王朝闻雕塑创作多产的一年。除上述人像外,他还创作了鲁迅浮雕像和毛泽东半圆雕像。1943年,中央党校新建大礼堂竣工,他为正面外墙做了一直径大约两米的毛泽东浮雕头像。这件作品在1949年第一次文代会上被江丰作为解放区优秀艺术成果特别介绍过,可惜后来被胡宗南部队所毁。

1942年,王朝闻被任命为鲁艺美术系教员。11月,为纪念十月革命25周年,他领着学员用旧报纸糊出一座两米高的斯大林浮雕像,由同学们抬着游行,曾被萧三赋诗赞扬。文艺整风运动之后,他和江丰、力群一起下乡调查民间年画,还到南泥湾三五九旅体验生活,创作了浮雕《毛泽东与朱德》,并在大生产运动中做过深受群众欢迎的《回娘家》等泥人。

鲁艺在抗战结束后一分为二,一部分去了东北,一部分组成华北文艺工作团赴张家口。1945年9月,王朝闻随华北文艺工作团离开了工作将近五年的陕北。到达张家口后,文艺工作团并入华北联合大学文艺学院,江丰为美术系主任,王朝闻任素描和创作课教员。

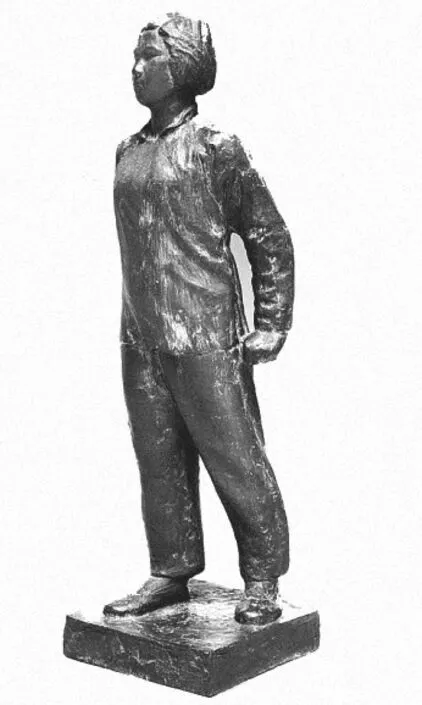

1948年夏天,华北联大与北方大学合并为华北大学。这期间,王朝闻曾经构思过装饰性的浮雕长卷《民兵》。草图展出后,有肯定,有否定,意见截然相反。经过反复思考,他认为主要问题不在于对形式美的探索,而在于一部分想象的战斗场面和动作缺乏真实生活的基础,于是放弃该草图,转而选取所熟悉的站岗放哨场景,创作了圆雕《民兵》。这件作品通过生动的个体形象表现出广大民兵的本质特征——淳朴、机警和爱憎分明,形式看似单纯却具有丰富的内容,在4月美术系师生作品展上,受到大家高度肯定,并被《人民美术》杂志创刊号(1950年2月1日出版)选用于封面。

《人民美术》创刊号

1950年,王朝闻为《毛泽东选集》封面创作浮雕像。他从搜集的许多照片中选了一张侧面像作参考,费时约两个月完成。这件作品真实地再现了毛泽东的精神面貌,又“表现出对于毛泽东同志新的感受和认识”。在《我为毛泽东塑像》一文中,他讲述过自己的感受和认识:

我反复比较不同时期不同年纪的毛泽东在面容上的变化,反复向自己提出:怎样才能保证表现出面型结构中带稳定性的特征?……我觉得,作为《毛选》的封面的浮雕像,应当着重表现出在他那多侧面的性格里,居于主导地位的思想家这一重要特点。于是下了决心,稍稍缩小照片中固有的双眉之间和眉眼之间的距离,着重表现出一种似在思索而不是观察外界的眼神。

今天来看,浮雕《毛泽东像》依然充满艺术魅力,它不仅是毛泽东塑像的代表作,更是新中国现实主义美术的不朽经典。因其成功,王朝闻一时间成了塑领袖像的“专业户”。后来,他又应出版社要求,创作了斯大林和列宁浮雕像,分别用于《斯大林文集》和《列宁选集》封面。

圆雕《刘胡兰像》,是王朝闻的另一杰作。其创作缘起,关涉一则文艺批评论争。1951年初,歌剧《刘胡兰》公演,引起强烈反响。艾芜在《光明日报》撰文肯定,还从生动性角度称赞了铡刀铡下时演员双脚上翘的细节表现。王朝闻则不赞成这种“无原则地追求细节之逼真描写的倾向”,认为这一生理反应的细节即使反映了生活的真实,对于英雄形象塑造却是“多余的、错误的、不值得鼓励的”。他提出:教育人民的艺术应该“强调恰能显示英雄如何坚定的细节”;慷慨就义的“重点在于慷慨,而不在于就义时的生理现象”;反对在舞台上表现“如何铡法或铡后的生理反应”,是为了区别于敌人用“杀人”示众等野蛮方式恐吓人民的企图。

论争之后,恰逢中国革命博物馆需要刘胡兰烈士纪念像,王朝闻觉得这是在艺术实践中继续探讨的好机会。为此,他潜心创作,费时数月完成了《刘胡兰像》。此前,他偶见一铜爵因视角关系由三条腿变成两条腿,颇有昂然挺立的英雄气慨,受之启发,他通过头部稍昂、眼眉微蹙、双臂握拳向后、体态动势略感前倾的造型处理,从容而又强有力地表现出共产党人视死如归的英雄气慨。选择烈士走向铡刀的顷刻——“接近高潮的瞬间”,取消绑绳却又以双臂向后发力暗示绑绳——避免“唯物而不辩证”的“无原则地追求细节之逼真描写”……这些处理,即如美术理论家邵大箴的评价:“朝闻同志的实践是和他的理论主张完全一致的。”

《刘胡兰像》是王朝闻雕塑艺术的巅峰,也是他逐渐放弃雕塑创作的拐点。后来,他因病得闲还做过几件雕塑,但此后的工作重点和个人兴趣,都整体地转向文艺理论和美学研究。

这是历史的选择,也是社会需要的召唤。

《刘胡兰像》

兴趣与需要一致

从1949年起,王朝闻“摇身一变”,从雕塑家转变成了理论家。如此重大变化,可以从其“兴趣与需要一致”的认识中得到理解。他说:

兴趣与需要一致;如果客体引不起主体的兴趣,任何客体都还尚未成为他所需要接近的对象,即尚未成为他所乐于接近的对象。

作为主观条件的兴趣,早在“不过为了避免雕塑创作拘于匠气”而关心美术理论的30年代初就表现了出来。杭州艺专时期,王朝闻反复阅读曾觉之译《罗丹美术论》、鲁迅译《近代美术史潮论》《苦闷的象征》《出了象牙之塔》和丰子恺的《西洋名画巡礼》等著作,读过艾思奇的《大众哲学》和卢那察尔斯基的文艺理论著作。这些著作,特别是《罗丹美术论》对他后来的理论研究产生了影响。

延安时期,王朝闻更着力于马列主义理论以及毛泽东思想的学习,这些著作引导他掌握观察问题和分析问题的科学方法,提高了辩证认识事物的能力。“我的文艺思想基础是在延安文艺座谈会后奠定的”,1942年的文艺整风运动和毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》深刻地影响了王朝闻。他从此获得了一个新的理论制高点,以往所持“艺术为人生”的笼统信念,以及汲取于《罗丹美术论》和其他文艺理论著作的那些合理的、有价值的东西,完全明确到服务于人民大众的方向,并综合融入到对艺术问题的研究中。

1947年春,江丰安排王朝闻主讲“创作方法”课并编写《创作方法》讲义。他边写边改边油印,在授课之余认真研读各种资料,包括金圣叹评《水浒》和计成《园冶》等著作。这项工作以及持续到1949年在中央美院执教“创作方法”课的经历,促使他此后较多地从事理论研究,而这批讲义也成为他第一本理论著作《新艺术创作论》的雏型。作为主观条件的兴趣,日渐与需要相向而行。

“兴趣与需要一致”的决定性机缘,出现在1949年北平解放不久。主持天津《进步日报》副刊《进步美术》的版画家李桦,希望得到来自老区同志的支持,江丰随即嘱咐王朝闻为之写点稿子。于是,他以“致友人书”的专栏形式撰写了一系列短文。他概括当时这些短文的基本观点:“生活既是艺术所反映的对象,又是培养艺术家如何成长的推动力;特定思想感情支配艺术家发现素材与构思;当作品的艺术性和思想性是和谐统一的,它才可能有效地服务于人民大众。”

由于短文所谈问题紧扣创作实践,且文字生动活泼,刊载数期便产生了广泛的积极影响。这些短文还引起了毛主席的注意,并称赞有加。

时任《文艺报》主编的丁玲,首先向王朝闻传递了这个信息。王朝闻在1949年11月17日的札记中写道:

丁玲同志说,毛主席看过我的文章,“从文章看来,他是懂得一些马列主义的。”丁玲说他(毛主席)平常很少承认这“一些”。他自动看我的文章,这是鼓励,但也要更认真。

得到主席对自己认识水平的肯定,王朝闻备受鼓舞,极大地增强了继续写作的兴趣和信心。因担心流传中会走样,他自己未向外透露这一信息。然而,领袖的赞语还是不胫而走,很快就传遍了学术理论界。

从此,王朝闻“兴趣与需要一致”地与文艺理论结下了不解之缘。在一路前行的道路上,他思如泉涌、见地迭出,成为了敏锐、睿智、勤奋,深受学界尊敬的马克思主义文艺理论家。

1950年,“致友人书”结集为《新艺术创作论》由新华书店出版。在开篇《想象、创造与生活经验》一文中,作者悠然地谈起自己“有一种好玩的经验”:

3)新型扩孔钻头的综合性能有明显的提高,扩孔后其井径均大于170 mm,定向钻井造斜率达到9.9°/30 m,钻头平均进尺达到93 m,机械钻速为1.24 m/h,与国外同类钻头相比,进尺提高50%,机械钻速提高4%。

在独处的宁静的情况下,凝视壁上的斑痕,斑痕幻化为非常生动的形象。平时构想不出的生动的形象。——那些舞蹈者,溜冰者,把孩子顶在头上的妇女,奇妙地扭着脖子的小鹿,放纵地跑着的马。……这种偶然从斑痕中发现生动的形象的情况,也可叫做灵感的来临。

随后,他加以解释和阐发:

巧妙的从斑痕发现生动形象的灵感,有赖于平日的生活经历或观察的成绩,不能忘本的把功劳交给灵感本身。……要想培养自己的想象能力,首先是深入的观察生活实际,离开这再没有可靠的资本。

就这样,作者以贴近日常经验的例举方式,将艺术能力和生活经历的关系以及深入生活的必要性问题,轻松晓畅地讲清楚了。这种极具个性的论说方式,从这首部著作的首篇文章开始,贯穿于他的全部文艺理论和美学论著。

“人家需要啊”

王朝闻离休前的所有文章,都是边工作边写成的。新中国成立之初,他有各种工作在身:1949年初,参加接管北平艺专,与李桦共同筹组执编中国美协机关刊物《人民美术》(1951年停刊);次年,北平艺专和华北大学美术系合并为中央美术学院后,任教授兼副教务长;其后,兼任《人民美术》主编;1952年由中央美院调中宣部文艺处,并参与组织人民英雄纪念碑浮雕创作;1953年受文化部委托筹组国画研究所(后改为民族美术研究所),任副所长、所长。1954年初调中国美协,任新创刊的《美术》月刊主编。

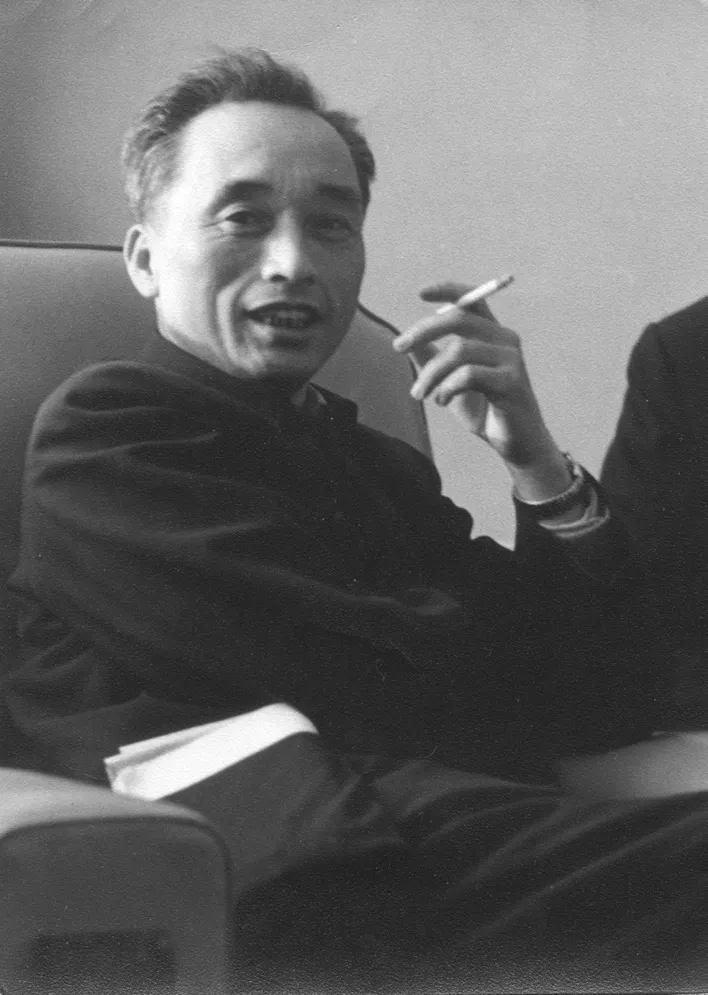

1959年3月26日,王朝闻在莫斯科“社会主义国家造型艺术创作问题讨论会”上作大会发言

《新艺术创作论》问世后,北大、北师大等高校不断邀请他讲演和兼课,戏剧、电影、文学的创作座谈会也纷纷找上门来。面对如云的约稿,尽管自己很忙,他却觉得人家“总是有客观的需要”而不好意思推辞。夫人简平(解驭珍)在《王朝闻传》中记述:

这样便只能去挤睡眠的时间,每天凌晨三时起床,泡上一杯酽茶,利用夜深人静的时间进行写作。……

简平一觉醒来,总是看到他一动不动地坐在桌前,在缭绕的烟雾中全神贯注地书写。不论怎样规劝,他总是回答说:“人家需要啊!”

“文革”前十七年间,王朝闻共出版六部论文集,一百余万言。除了《新艺术创作论》,还有《新艺术论集》《面向生活》和《论艺术的技巧》《一以当十》和《喜闻乐见》。所辑文章,结合具体作品或现象的分析,主要论述生活、思想与艺术的关系,以及创作与欣赏的互动。

由创作与欣赏问题推展的审美关系问题,在50年代后期为王朝闻所重视,他对美学的兴趣由此增进。

为适应当时的需要,《美学概论》被列入1961年全国高校文科教材的编写计划,周扬提出由王朝闻出任主编。编写组于6月集中,从各单位抽调的参与者前后有二十余人。编写过程中,王朝闻始终发扬学术民主,强调要详细地占有资料特别是中国传统美学资料,鼓励大家就全书基本观点、体系结构展开讨论,形成共识。三年后的1964年6月,讨论稿写出。然而,稿子也因编写组在此时被解散而搁下。直到改革开放后,书稿才被重拾起来。1979至1980年,王朝闻及几位同志对书稿作了两次修改。历时二十年的《美学概论》终于由人民出版社在1981年6月出版。由于叙述上王朝闻兼顾原则性和开放性的睿智把握,该书包容了一些合理的个人观点又最大程度地保持了教材的客观公允。作为中国学者所撰第一部系统论述马克思主义美学的著作,该书在中国马克思主义美学发展史上有着不可磨灭的历史意义。胡耀邦曾在一次文学理论研讨会上表示:他看到的几部美学理论著作,还是王朝闻主编的《美学概论》比较好。该书出版后不断再版重印,影响了几代美学研习者,至今仍被用作教材。

1962年3月下旬,王朝闻在全国政协小组会上(石少华摄)

“文革”期间,王朝闻遭受被审查和监督劳动的厄运。审查结束后的1974年初,王朝闻到文化部文学艺术研究所工作。此期间,他开始写作《论凤姐》。这部近五十万字的著作,另辟蹊径,从美学文艺学角度研究红学,没有重复实证主义和索隐派的老路,被红学家周汝昌赞为“红学的艺术,艺术的红学”。

“四人帮”垮台后,王朝闻倍增学术热情和思想活力,其驰思骋志,笔耕不辍,作息又恢复了老习惯。1979年他出版了“文革”后的第一本文集《欣赏、创造与认识》。1977至1979年间的文章则结集为《开心钥匙》。包括由刘纲纪选编在《王朝闻文艺论集》里“文革”前的旧文,当年这些文章为文艺界的拨乱反正和理论建设,起到了积极的促进作用。

1978年冬,文学艺术研究所成为国务院公布的首批学位授权单位,王朝闻招收了恢复研究生招生制度后的第一届研究生。到1991年,他总共培养了11名硕士生和3名博士生。1979年,文学艺术研究所改组为文学艺术研究院(翌年更名中国艺术研究院),王朝闻担任副院长。他在这一岗位上工作到离休的1988年。

在人情中讨天理

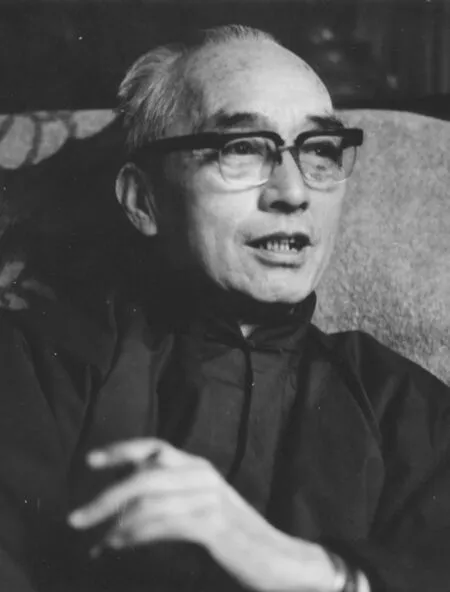

20世纪80年代初,王朝闻在北京东四七条寓所

当年,周扬曾和王朝闻开过一个玩笑:“朝闻道,夕死可矣”,名字不吉利呀;王朝闻则诙谐回应:马克思主义不是那么容易闻道的,那我就要长生不老了。进入80年代,年过古稀的王朝闻将“夕死可矣”换了两个字,取了个“夕不甘死”的别号,并请老友曹辛之治了一方印。

他依然每年发表大量文章,并以《不到顶点》《再再探索》《了然于心》《审美的敏感》《似曾相识》《会见自己》六部文集结集出版。更让人钦佩的是,此期间他还完成了《审美谈》《审美心态》和《雕塑雕塑》(后改名《雕塑美学》) 三部“体系化”的专著。这样的发表量实在惊人。

80年代初,美学界有人认为王朝闻的美学思想没有形成体系,缺乏充分的逻辑论证。他对此批评并不介意,但也希望对自己三十多年来所涉及的问题作一个“观点的系统化”,上述三部专著便是践行。不过他并未朝着曾陷“美学大讨论”于空洞抽象的“美的本质”去掘进,他一向认为这个看似重要的哲学基本问题,远不如“美感”及美感的“生成机制”问题重要。他在《审美谈》中强调:

只有从两个实际——艺术现象与生活实践出发,而不只是从美的本质等理论性定义出发,我们的理论研究才更有可能避免空洞抽象。……对象作为审美对象为什么是美的或丑的,它怎样才能是美的?为啥追求美其结果反而是丑的?在我看来,这些问题只有从主体与客体的相互关系着眼,才有可能避免……那些或许实在无谓的争论。

美学家刘纲纪最理解王朝闻,他说“对美(包括现实美与艺术美)的欣赏与创造(包括艺术家和非艺术家的大众的创造)的辩证关系的研究,是王朝闻美学的核心。他对各种问题的考察都是从这个核心辐射出去,然后又回到这个核心”,“他提出的各种观点……是有着内在联系的,并形成了自己特色的体系”。

主编国家重点科研项目《中国美术史》,是王朝闻80年代主持的一项浩大工程。从1982年提出立项到2000年全部出齐,整个编撰工作历时18年。在副总主编邓福星的协助下,王朝闻带领一支近百人的研究团队协同作战,走过一条艰苦漫长的“长征路”。他戏称鼓励大家各抒己见、畅所欲言的集体研究方式为“挑动群众斗群众”,并“把修史的过程作为研究的过程,作为培养、创造美术史家的过程”。像当年编写《美学概论》造就了一批重量级美学家那样,这项工程造就了一大批重量级美术史论家。在主导思想和写作方法上,他始终强调“把审美关系作为美术史发展演进的主线”,强调“以论带史,论从史出”,很大程度地扭转了“剪刀加浆糊”的治史作风,在美术史研究领域形成深远的范式影响。

90年代,进入耄耋之年的王朝闻,依然精神矍铄地笔耕不辍,出版《〈复活〉的复活》《东方既白》《神与物游》《吐纳英华》《隔而不隔》《一身二任》《趣与悟谐》等著作。刘纲纪认为,王朝闻晚年所写《神与物游》《吐纳英华》,集中地阐发了中国传统文艺理论与美学中的各种合理而深刻的思想,比他过去的论述更为丰富并有所深化。

儿时的经历让王朝闻始终保持着对民间文艺的兴趣。在他的文章中,俗话、歇后语、号子、民歌、戏文、舞姿,以及年画、剪纸、挑花、竹龙、泥塑等民间艺术素材,时常被信手拈来地用于例证阐发抽象的道理。他赞赏备至地把评点家张竹坡的见解,理解为“不在人情(现实)中讨来的天理(美学观),又何以为之天理哉?”在他看来,老百姓的东西最贴人情,故而真有天理在其中。金山农民画家阮四娣说自己的画笔“是随心走的”,为了好看“总要选最有‘趣’的画”,王朝闻则加以阐发“作为画论,这些论点道出了灵感在构思中的作用……足以解释这些农民画所体现的主观与客观的关系”。

王朝闻一向认为“民间美术是一切美术的基础”,总为美术史没有给它应有的地位而打抱不平。他为此在贵阳主持“全国民间美术讨论会”,在政协文化组会上呼吁建立民间艺术博物馆,还在《中国民间文艺集成》讨论会上力主将民间美术列入其中。1990年,他以81岁高龄,带领一支青年人为主的队伍,开始编撰十四卷规模的《中国民间美术全集》。这一切,包括1978年他就民间歌手陆阿妹的口述长诗而撰写《〈五姑娘〉赞》的长篇评介文章,都是在为民间文学艺术“争地位”。

王朝闻广泛的审美兴趣,还给其他一些曾经不入“高雅”审美法眼的民间“玩意”带来了“地位”。他喜欢石头,每每为散步时捡到一块“能引起美感”的石头而高兴。他早先登黄山,由奇峰怪石发现许多有趣的“准雕刻”,为此编过一本《黄山石》。后来,人们知其嗜好,纷纷来攀“石友”。于是天南海北、各式各样的石头,就像早有宿缘似的进了老人的家门,把不算太大的居室挤得满登登的。拜望老师,一进门,他总是热情地按自己给取的名号一一向我介绍他新结识的顽石“朋友”:“黑马”、“微波”、“断臂维纳斯”、“亨利·摩尔”……

在赏石行的“石友”来看,王老钟爱的宝贝,“长相”好的不是太多,远不够“奇石”级别。可老先生并不认可判断“长相”的行业标准,也未必青睐他们视若珍宝的奇石。他看重的是“相击相和,创造对方”的“审美关系”,认为石之奇与不奇,“要看赏石者在各种情势之下观赏它时,能否依靠自己的想象、体验和揣测,逐渐发现崭新的意象,引起令人惊异的愉快感”。就这样,一众顽石们,凭着主人自“奇”的厚爱,个个像黄袍加身的孙悟空端坐在《石道因缘》的“殿堂”里,配享着美学老人极具影响力的“恭维”。

当然,他不只是满足一己的审美兴趣,而是想垦出一方“小中见大”的赏石美学新天地,“帮助赏石群众的审美能力逐步提高”。

“自己发现美才是最有趣的”

王朝闻常说,他习惯了把艺术当生活看,又把生活当艺术看。对他而言,生活之中到处蕴含着艺术性和美感触机,而通达的情怀和敏感的心力,则使他总能由日常情境或看似微不足道的现象琐屑中,揭示引申出对规律性的认识并加以生动有趣的阐发,他自己也由此体验到生活中的横生妙趣。

当年参加“四清”时,他有时会在群众集会上悄悄地速写农民像。一天,孩子们翻看其笔记本,突然嚷道:“恨天高,恨天高!”他一时不解,经孩子指着速写像才知“恨天高”原是画上这位身材矮小农民的绰号。他颇感惊喜,觉得这个绰号比武大郎的“三寸丁”更有趣,它不只反映了对象的外形,还反映了对象的心情。

对“心情”的重视,每每让王朝闻迁想连绵。游承德,他把棒槌峰当雕塑,欣赏其上粗下细的形体显得既安定凝重又轻巧活泼,并由此想到雕塑造型不模仿琐碎细节而像它这么单纯耐看岂不更好;想到巨石的命名或许因为人们对棒槌这一劳动工具有好感,以至于觉得它很美的审美感受体现着一种隐蔽的功利性;还想到山上的牛羊、天空的飞鸟,不见得也像自己这样欣赏这块巨石。

1984年秋,在张家界开会期间,王朝闻因为身体欠佳没能去登黄狮寨,于是坐在金鞭溪边,静听受大小石头阻碍而高低变化的流水声韵,感到一种特殊的魅力。这失而有得的意外让他颇为愉快,并由此想到不应当忽视自己的发现,要把风景点当一本活书来看;只有当自己的审美感受有着不能被别人感受所替代的独特性,已经被人发现过的审美对象才可能真正变成“我”自己对象化了的对象。所以,“自己发现美才是最有趣的”。

1986年夏,王朝闻游烟台埠口,曾兴致勃勃地反复去水潭边听蛙鸣。他说,尽管不知其动机是否为了找对象、喜雨或别的什么,却觉得它们没有沾染某些社会人的恶习,如哗众取宠、矫揉造作的卖弄或自以为美的自我欣赏;并且想到儿时的私塾之所以被贬损地称作“蛤蟆馆”,是因为学生们利用朗读故意吵得老师心烦的“带竞争性的喊叫”,让人联想到蛙鸣。

是年秋,他游浙江青田,注意到倪东方的石雕作品,将荷叶与叶柄的交接处刻成透雕性孔洞,使石头显得更玲珑的“以透为美的处理方式”,由此联想到仙都山上那被人称作月洞的透明如镜的圆洞,从而表扬这位雕刻家对前人才能的继承。

家里最调皮的人

了解王朝闻的人,都知道他爱孩子,喜欢和小朋友玩耍逗乐,因此留下许多趣闻。他自己也时常谈起有关童真童趣的“发现”,并作为例证素材写进著作。

1989年 11月, 王朝闻率美术评论代表团访日,做客东山魁夷寓所

1992年9月,王朝闻于莫干山留影(洪世清摄)

这方面,因为居家并经常随从旅行,他年幼的小孙子王九英,被爷爷记下的“事迹”最多,以至在学界“名气”很大。譬如,爷爷反感电视里那种声嘶力竭的流行唱法,小孙子则反驳:“爷爷,你老了;你不喜欢,我们喜欢。”在大连,乘电梯登电视塔,升高到可以远眺大海时,小孙子兴奋地说:“全世界都看到了!”这童言让爷爷盛赞,说它有不合理的合理,其精彩不仅在于夸张,还在于准确地表达了当时情形下的激动。

王朝闻游武汉东湖,在湖边的凉亭遇到几个六七岁的小孩。只见这位八旬老爷爷喊着演戏的锣鼓点子,比划着双手,弯腿挺胸地走着“矮步”,一旁的小朋友们跟着认真模仿,让游人忍俊不禁。

小孙子评价爷爷,说他是“家里最调皮的人”。解驭珍老师说,1979年在广东参加美术工作会议期间,王朝闻写来家信上有同行的华君武所添的话:“王朝闻在一路天真、活泼可爱,返老还童,鹤发童颜,如欲睹其真相,将来向英韬要各种详细照片。”老老少少所感受的王朝闻,很是一致。

晚年王朝闻先后住在红庙北里和惠新北里,因为离得近又知他喜欢孩子,所以我们常会带着儿子去拜望。每次老人家总少不了要和小家伙聊几句,开开逗乐的玩笑。一次,他拿起新觅的宝贝问:“你喜欢这块石头吗?”孩子答:“不太喜欢。”王老佯装失望并模仿童声重复一句“不太喜欢”,然后说:“嗯,很好,小孩从不说虚假的话,是怎么样就怎么样。”接着他慢声慢调地对小儿讲道:“其实啊,一块石头可不简单。譬如说,它可以从两方面看:一是说它顽固,对我们来说,这要不得,人的思想不能僵化顽固;一是说它坚强,我们做事、学习就得要有这点精神,要不屈不挠,坚持到底。”

临送我们出门时,王老对孩子半开玩笑半感慨地说:“你是升起的太阳,我是落下的太阳。”然后问:“你注意过从地平线上落下去的太阳吗?”小儿摇摇头。他说:“太阳落下去的时候很有意思,在它没入地平线之前,拉得长长的,然后突然亮一下,就落下去了。这好像蜡烛烧干前一样,火苗会一亮,接着就灭了,留下一缕青烟。这很是让人,特别是像我这样的人感慨的。它显得有点悲壮。”见小儿那似懂非懂地点头的样子,老人笑了,笑得那样坦然、那样慈祥。

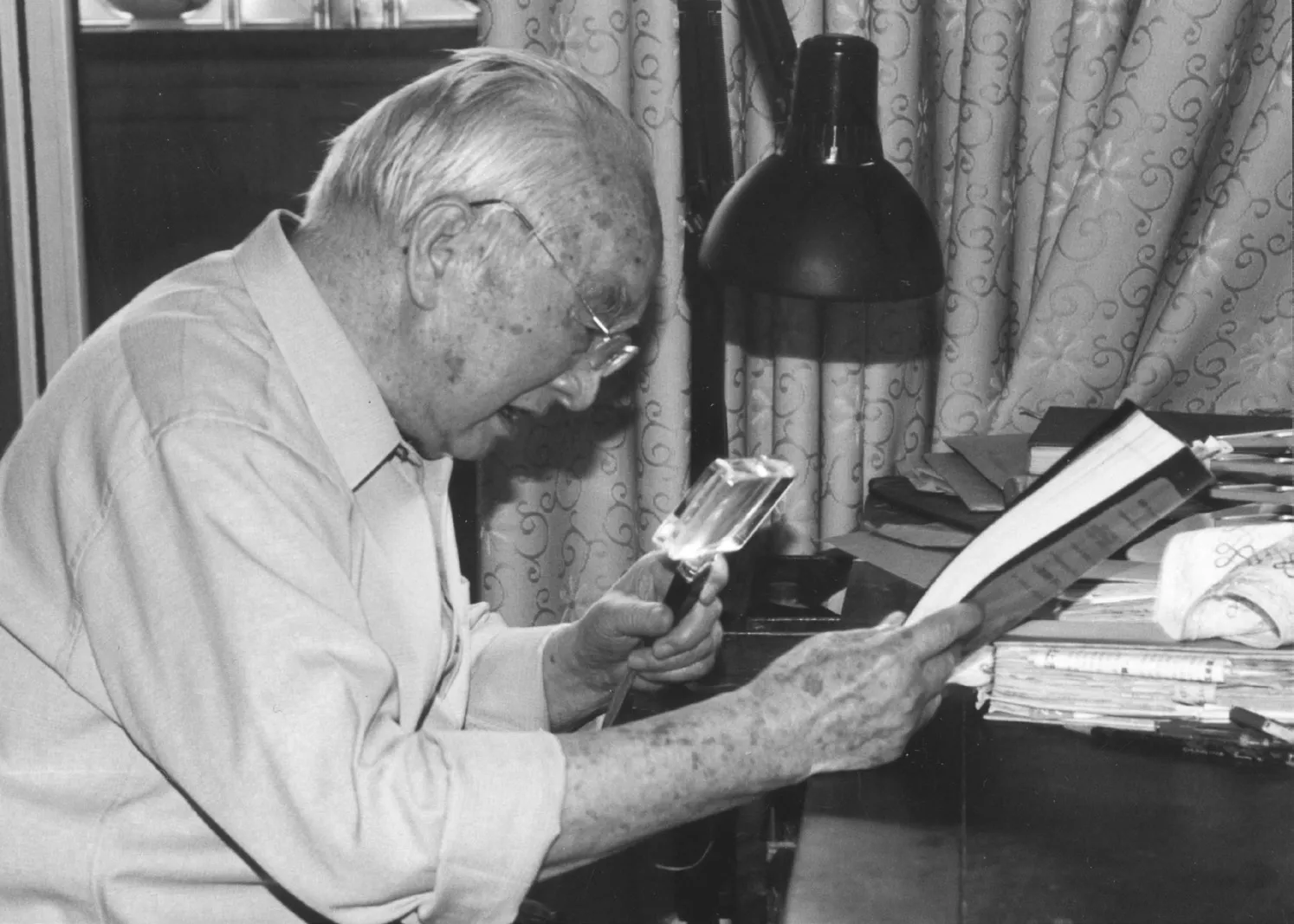

2004年8月,王朝闻在北京惠新北里寓所阅读《罗丹笔记》(曹凤云摄)

作为一代宗师,王朝闻一生都在燃烧自己,用智慧、良知和学术的光芒烛照文艺思想理论建设。作为先生的不才弟子,自己愧于往日知解甚少,今应约作文再加温习,深感老师的思想主张仿佛专意当今现实,依然振聋发聩,切中肯綮。想到眼下推进马克思主义中国化、构建中国特色哲学社会科学的呼唤,我们该重视已然将马克思主义美学文艺理论充分中国化了的王朝闻,承继其系统学术思想及理论形态而发扬光大。

“览遗籍以慷慨,献兹文而凄伤。”(陆机)此刻,拙笔寄怀,心绪然也。

附注:

本文撰写,参考和引用了简平著《王朝闻传》(宁夏人民出版社2009年出版)的诸多材料,谨向作者表示衷心感谢!借此机会,谨向与恩师王朝闻先生相濡以沫、携手并肩55年的解驭珍老师致以崇高敬意,敬祝师母健康长寿!