后路长节段固定融合术治疗腰椎退行性疾病术后近端交界性后凸的相关因素分析

2019-10-17吴阳张兵焦龙兵林浩邹海波

吴阳,张兵,焦龙兵,林浩,邹海波

(1.北京市和平里医院骨科,北京 100013;2.中日友好医院脊柱外科,北京 100029)

腰椎退行性疾病(lumbar degenerative diseases,LDD)是常见的脊柱外科疾病,后路长节段固定融合术治疗是主要的手术方案之一,能有效解除神经脊髓压迫,缓解疼痛、麻木症状,在早期提供脊柱局部稳定性。但该手术会增加邻近节段应力,可能引发椎体骨折、近端交界性后凸(proximal junctional kyphosis,PJK)、内固定失败等一系列并发症[1]。目前,关于PJK危险因素的报道主要集中在手术因素、术前影像学表现等[2]。本文进一步研究后路长节段固定融合术治疗LDD术后PJK的危险因素,为其预防提供理论依据,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

纳入2014年1月~2017年1月采用后路长节段固定融合术治疗的105例腰椎退行性疾病患者,随访18个月,将发生PJK患者设为观察组,非PJK患者设为对照组。所有患者中,男35例,女70例;年龄43-78岁,平均(65.44±7.32)岁。纳入标准:脊柱退行性疾病明确诊断史;术前以及随访影像资料以及病历资料完整;均采用后路长节段固定融合术治疗,固定节段≥3个。排除标准:先天性脊椎发育畸形;合并骨肿瘤、结核等严重骨科疾病;术后18个月因其他疾病或意外死亡者;脊柱严重外伤史及手术史。

1.2 研究方法

所有患者均采用后路长节段固定融合术治疗,术后随访18个月,观察其PJK的发生情况。PJK诊断标准[3]:经矢状位X线片测量,上端固定椎(UIV)与近端临近的2个椎体(UIV+2)的Cobb角>10°且较手术治疗前>10°,见图1。

1.3 调查方法

所有患者随访18个月,参照相关文献并结合我院具体情况确定影响因素的调查项目,包括上端UIV是否位于胸腰段、BMI、PJKA、是否合并骨质疏松、SS、性别、年龄、固定融合节段数量、LL、疾病类型、手术时间、住院时间等。

1.4 统计学分析

图1 PJK诊断中UIV与UIV+2的Cobb角计算方法

2 结果

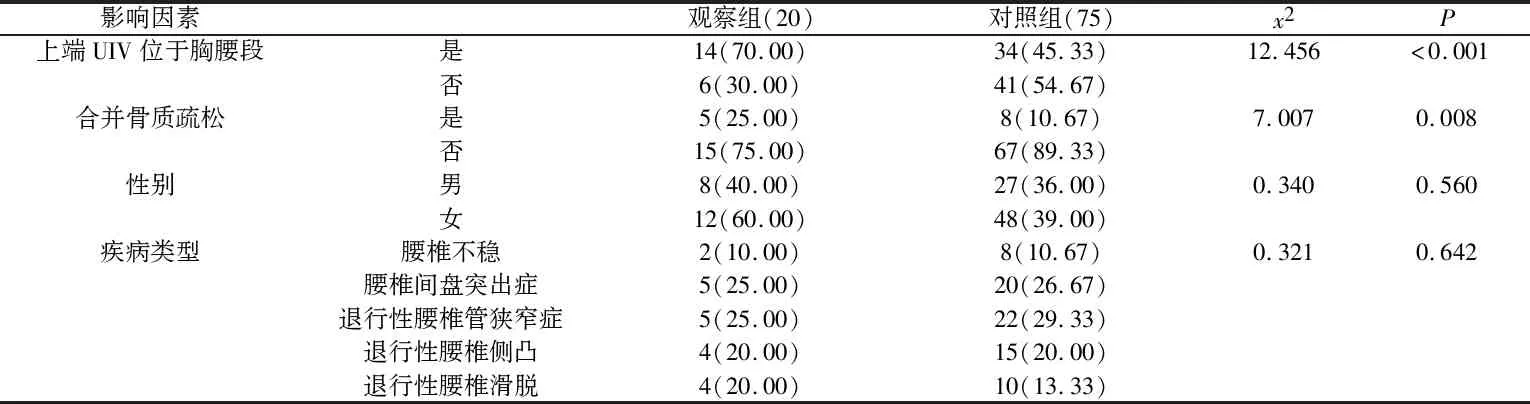

105例患者术后发生PJK 20例,发生率为19.05%。单因素分析见表1-2,两组上端UIV位于胸腰段、BMI、PJKA、合并骨质疏松、SS差异均有统计学意义(P<0.05);Logistic回归分析显示,UIV位于胸腰段(OR=1.764)、PJKA>10°(OR=2.435)、合并骨质疏松(OR=2.215)、SS<25°(OR=1.976),均是术后PJK的独立危险因素,见表3。

表1 后路长节段固定融合术治疗LDD术后PJK计数资料单因素分析

表2 后路长节段固定融合术治疗LDD术后PJK计量资料单因素分析

表3 后路长节段固定融合术治疗LDD术后PJK多因素分析

3 讨论

关于LDD术后PJK的发生,多数学者更倾向于认为PJK 属于矫形手术后固定节段近端邻近节段疾病的特殊影像学表现[4]。PJK的概念提出时间并不长,参照Kobayashi等[5]标准,有报道称我国LDD术后PJK发生率12.32%~26.43%,本研究发生率为19.05%,与董献成等[6]报道的18.88%相一致。充分评估PJK的独立危险因素,有助于骨科医师施术前采取积极的预防措施以降低PJK发生率。

本研究Logistic回归分析显示,UIV位于胸腰段、PJKA>10°、合并骨质疏松、SS<25°均会增加术后PJK的独立危险因素。郑波等[7]报道UIV位于胸腰段(T11~L1)患者术后PJK发生率为31.23%,显著高于其他节段(12.43%),与本研究观点一致。主要原因为胸腰段脊椎无肋骨进行脊柱运动限制、该节段关节突关节是自胸椎冠状位向腰椎矢状位移行的,加之其解剖结构复杂[8],使得胸腰段术后更易促进相邻节段椎间隙塌陷以及椎间盘退变,进而促进PJK发生及发展。骨质疏松者以骨微结构破坏、骨量降低、脆性增加、易骨折为主要病理特点,术后容易发生内固定失败以及压缩性骨折等,进而促进PJK形成,本研究合并骨质疏松(OR=2.215)与易红蕾等[9]报道的OR=2.243结果相一致。关于PJKA对PJK发生的影响,临床报道有轻微差异,赵军然等[10]称,PJKA>9°是术后PJK发生的独立危险因素,徐亮等[11]则认为临界值是10°,但均认为PJKA较大者为术后PJK的发生及发展提供了基础。关于SS对PJK的影响报道,也具有一定的差异性,但学术界倾向认为SS越小意味着患者的骨盆后倾程度越严重,导致相邻UIV后凸风险增加[12]。杨大志等[13]报道称,SS<25°(OR=6.343)是术后PJK的独立危险因素,本研究OR=1.976,与之比较危险性较小,可能与本研究纳入病例相对较少有关。

综上所述,PJK发生率较高,UIV位于胸腰段、PJKA>10°、合并骨质疏松、SS<25°均会增加后路长节段固定融合术治疗LDD术后PJK的发生风险。