为什么要给语言建造一座宫殿?

2019-10-16袁毓林

袁毓林

提要:本文受当代人本主义哲学关于“哲学家建造一座理念的宫殿,却住在茅屋里”等论断的启发,提出问题:“我们在茅屋里说话,为什么要为语言建造一座宫殿?”文章认为,现代语言学竭力堆砌理论、大肆为语言修筑宫殿的附魅行为,主要归咎于它坚信两个教条:意义的组合性原理和句法一语义同态原理。诸如空语类或轻动词、语壳结构或DP结构等假设概念和相应的理论方案,莫不是为了更好地体现这两个原理。但是,参照人类手势语的形式(结构)与意义(功能)之间的关系及其转喻机制,可以发现人类语言本质上是一种转喻性的符号系统,其形式与意义之间未必具有完全的对应关系和可归约性。因此,不需要为它假设这么多的空语类或轻动词等隐变量,以及语壳结构或DP结构等看不见的句法结构。总之,本文旨在为语言祛魅,希望语言学研究能够让语言呈现出其本来的朴素面貌。

关键词:理念的宫殿;附魅,祛魅;组合性原理;同态原理;空语类,轻动词;语壳结构/DP結构

中图分类号:H002文献标识码 A文章编号2096-1014(2019)04-0060-14

DOI:10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20190405

新中国70年来的语言学研究,大部分时间都处于形式语言学爆发式增长的压力之中。于是,跟进还是不跟,便成了一个问题。盲目跟从,难免有削足适履之嫌;顽抗无视,也可能有自甘落后之虞。万全之策也许没有,分头行动倒是可以分散风险:让信奉者身体力行、切实尝试,让怀疑者隔岸观战、评头品足。笔者衷心希望看到这样一幅学术景观:形式语言学在犹豫中不断前进,在质疑声中茁壮成长。

一、现代人本主义哲学对当代语言学的启示

在西方哲学从近代向现代转变的过程中,若干关键观念和研究取向的改变及其根据,对当代语言学正确地评价自身目前的学术状态,并且找到合适的学科定位和发展方向,可能有十分重要的参考价值。有鉴于此,下面先引述一些哲学家的相关论述。

中国专门研究现代外国哲学的刘放桐教授(2005)指出:

西方哲学由近代到现代的转折不是由唯物主义转向唯心主义、由进步转向反动,而是哲学思维方式上一次具有划时代意义的转型,它标志着西方哲学发展到了一个新的、更高的阶段。主要表现为多数哲学流派各以特有的方式力图使哲学研究在不同程度上从抽象化的自在的自然界或绝对化的观念世界返回到人的现实生活世界,企图以此摆脱以构建无所不包的体系为特征的近代哲学所陷入的种种困境,为哲学的发展开辟新的道路。

反观当代语言学,我们不能不说:形式学派的语法理论,深陷于抽象化的实在(比如:内在语言,I-language)和绝对化的观念世界(比如:深层结构、形式普遍现象)之中。

专门从事马克思主义哲学发展史研究的安启念教授(2015)指出:

在现代西方哲学中,人本主义思潮比科学主义思潮更加波澜壮阔,激动人心。这一思潮人物众多,思想庞杂,分歧丛生。其共同的特点是把注意力转向个人的生活世界,包括深入探讨人的生命体验、非理性世界。在这一思潮中最引人关注、人们讨论最多的是海德格尔。海德格尔认为,自柏拉图以后,形而上学主宰哲学,抽象的观念或者神,成为哲学的主要对象,耗费了无数人的聪明才智。遗憾的是他们恰恰忘却了距离自己最近的东西,即个人的存在。这里说的存在既不是物质存在,也不是精神存在,而是个人被抛到这个世界之后形成的理性难以言说的生命体验,例如欢乐、需要、激情、痛苦、焦虑、烦恼、畏惧、死亡,等等。

看着一些青年才俊孜孜不倦地忙于画句法分析树,设想一个又一个空语类节点,构拟一种又一种移位箭头和层级,在抽象的概念术语中你来我往地争论;耗费了无数的才智和青春年华,却顾不上想一下自己日常是怎样跟别人说话,和用语言表情达意的。笔者不禁感慨万千,唏嘘不已。

安启念(2015)引述海德格尔(1996:385)的卓见:人的本质在于,人比单纯的设想为理性生物的人更多一些。“更多一些”在此不能这样用加法来了解,仿佛流传下来的人的定义依然是基本规定,然后只消再加上生存的内容体会一下这种扩充就行了。这个“更多一些”的意思是:更原始些因而在本质上更本质些。

对此,安启念(2015)进行了发挥:

这里讲的“更多一些”是针对“人是理性的生物”这一设想而言的。在他看来,不论怎样定义人的本质、人性、人道,都是从人之外、人之上对人的形而上学设定。人道主义最基本的观点是把人视为理性生物,认为理性是人与动物的根本区别所在。这样的人道主义,从古罗马文化直至文艺复兴以来的人文思潮、萨特的存在主义,甚至基督教,一以贯之。然而它恰恰把人的存在,人的生命体验,排斥在外,就是说,忽视了人的“更原始、更本质”的内容。萨特尽管受到海德格尔的批评,但在对人的存在的理解上,与海德格尔基本一致。

为此,安启念(2015)引述了萨特(1998:12~13)的卓见:

存在的人不会被一个理念体系所吸收;不管人们对痛苦能说些什么和想些什么,它都避开了知识,因为它是在自己之中,为了它自己而被忍受的,因为只是仍然无力改变它。“哲学家建造一座理念的宫殿,却住在茅屋里。”……实际上,主观的生命由于是被体验的,所以永远不能成为一种知识的体系。

对此,安启念(2015)做了进一步的发挥:

萨特与海德格尔一样,强调生命体验不是知识,被哲学家们遗忘了。他们全力为理念营建宫殿,对自己的生命体验所知甚少,自己本身反而如同住在茅屋里。

我们最感兴趣的是这最后两段话。经过检索,知道“哲学家建造一座理念的宫殿,(而他自己)却住在茅屋里”大概出自丹麦宗教哲学心理学家克尔凯郭尔(SorenAabye Kierkegaard,1813~1855)。真是“一句话点醒梦中人”,这句警语犹如一声惊雷让我猛然醒悟:相比于近代哲学,当代语言学的情况可以说是有过之而无不及;语言学家不遗余力地构造了无数的语法理论模型,相当于为语言建造了一座又一座金碧辉煌的宫殿,而无视人们实际上却住在茅屋里借助社会性心智用俭朴的方式说话和交际这一现实。也就是说,语言学家应该扪心自问:“我们在茅屋里说话,为什么要为语言建造一座宫殿?”当然,这是一种蹩脚的比附性隐喻表达,意思是:就像简陋的茅屋就足以给人遮风避雨一样,语言系统以其俭朴的结构供人思维构想和传情达意,不必把它想象成一座富丽堂皇的宫殿。

仔细想起来,这种竭力堆砌理论、大肆为语言修筑宫殿的附魅(enchantment)行为,又或多或少地可以归咎于现代语言学坚信的两个教条:意义的组合性(compositionality)原理和句法一语义同态(isomorphism between syntax and semantics)原理。其实,无论哪一种流派,不管怎么做,句法分析最终都是以语句形式的语义解释为目标性指引的;当然,具体的策略和方式有所不同。像空语类、轻动词、语壳结构、DP结构等假设概念和理论方案,莫不是为了让句法结构能够跟语义解释相对应、让词语组合或句子的意义可以在结构树上由构成成分逐步拼装出来。其实,诸如此类的理论方案和描写模型的必要性和理论动机,都可以参照人类手势语的形式(结构)与意义(功能)来做出评判。下面略做申述。

二、重檐飞脊+层楼叠阁的语法理论宫殿

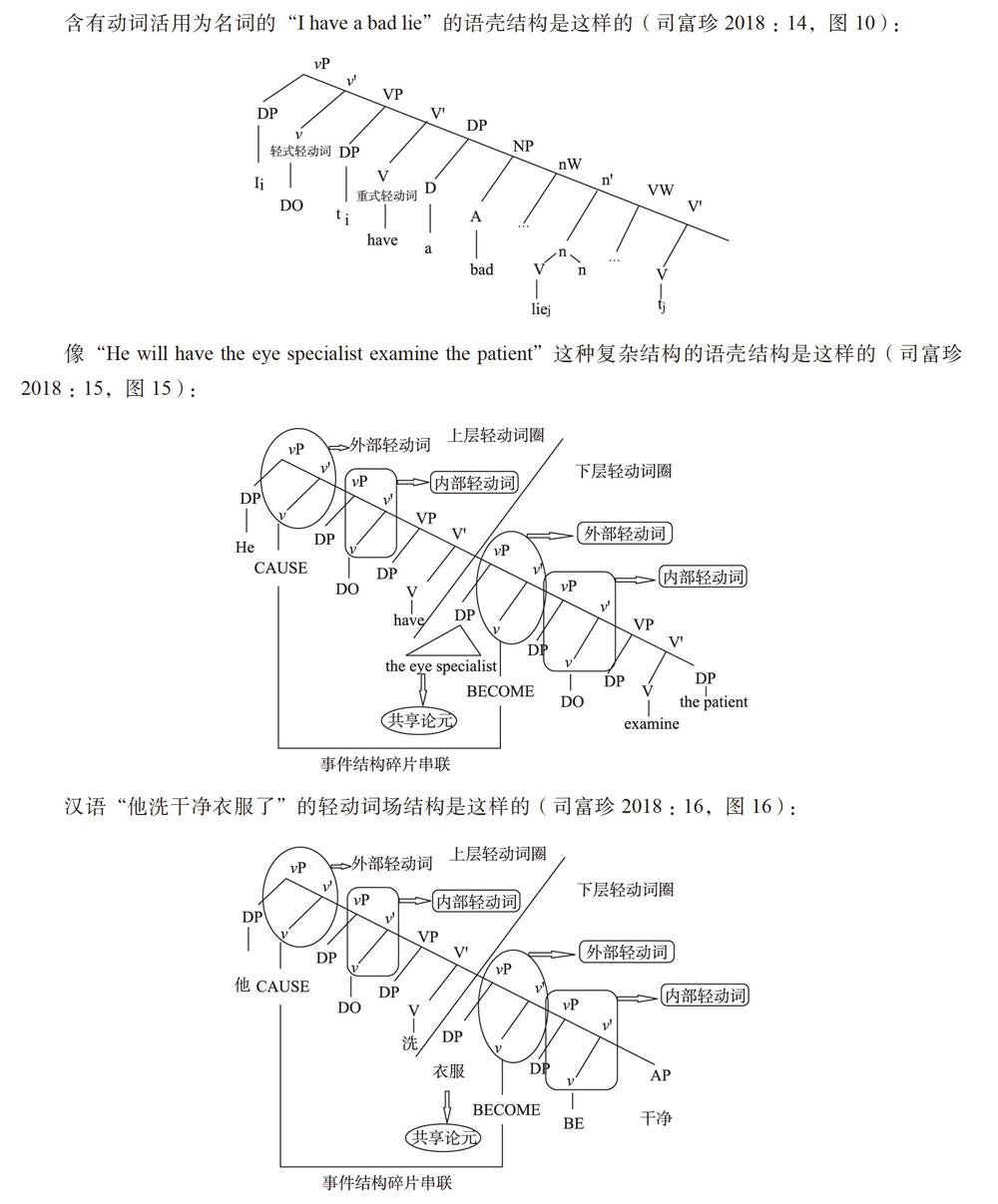

当代形式语言学为语言假设了层层叠叠的语法结构图式,其中最繁复的当数轻动词随处出没的语壳结构。从Larson(1988)以来,生成语法学者先后提出了性质极为不同的轻动词,随之而来的是格局(configuration)不同的语壳结构。据司富珍(2018)介绍,在当代生成语法的研究中,典型的“轻动词”指谓语语壳结构中居于主动词之上的功能中心语;一般沿用Chomsl(y(1995)的做法,用小写字母v表示。经典的Larson式轻动词结构是这样的(司富珍2018:12,图1):

这种结构图式表示:施事者“John”“DO”了“read a book carefully”这样一件事。这看起来还不错。但是,爱抬杠的人可能会问:既然要让表层结构中的谓语“read abook carefully”受杜撰出来的轻动词“DO”管辖,那么能不能再彻底一点,假设表层结构中的整个主谓结构受杜撰出来的轻动词“HAP-PEN”管辖?这样,更加完整的语壳结构是“nHAPPEN-past that John DO-past read a book carefully”。这种结构图式表示:发生了[施事者“John”“DO”了“read a book carefully”这样一件事]这样一种事情。于是,在某种韵律(重音)条件下,其语壳结构可以是“It Is TRUE that It HAPPEN-past that John DO-pastread a book carefully”;这种结构图式表示:{发生了[施事者“John”“DO”了“readabookcarefully”这样一件事]这样一种事情}是真的。这种魔盒一打开,就难保会飞出什么样的幺蛾子。

故事远远没有结束,vP只是句子结构的中间一个片段。按照左缘结构(1eftperiphery)的“制图理论”(cartographic approach),其上还有表示语态(voice)、时体(tense and aspect)等的曲折层(IP);再上面还有表示致使(causation)、伴同关系(comitative relation)等事态(eventualny)的标句词层(CP)。当然,IP和CP层次上还有各种轻动词,它们吸引着相关的实义动词(contentverb)提升上去。蔡维天(2016)的下图可以作为例示:

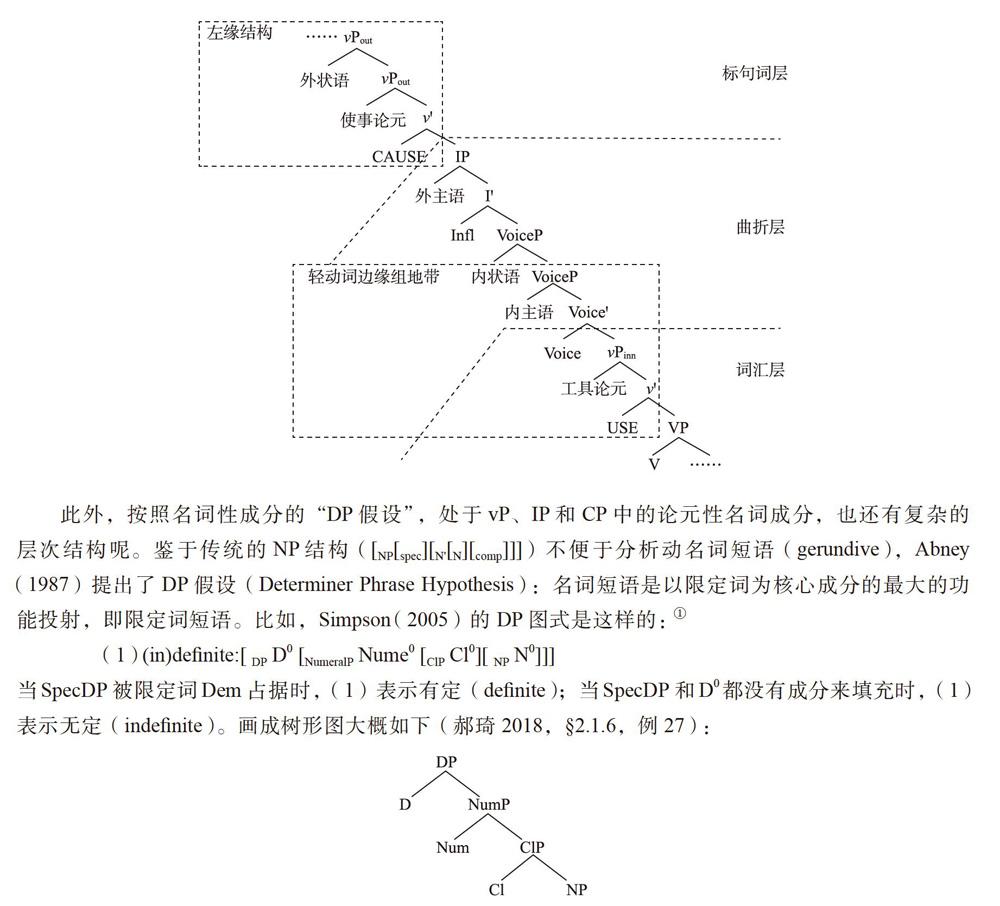

这样,就为论元性名词成分设计了跨语言统一的四层句法投射:最底层的NP是谓词,负责提供名词短语的描述性内容(descriptive content);其上的投射是量词短语C1P,负责把谓词性的名词短语个体化(individualize);再上的投射是数词短语NumP,负责对个体化以后的名词短语的所指进行计数(counting),即对名词短语进行弱量化——基数性量化(如:a/one/three+N);最高层的投射是限定短语DP,负责名词短语的语义的指称性(把名词短语跟外部世界中的实体联系起来),或对名词短语进行强量化——比例性量化(如:every/most+N)。这种叠床架屋式的理论方案,还在不断增殖和裂变,愈来愈繁复。对此,我们尽量往好里想:也许有那么一天,最终吹尽黄沙始见金;在大量尝试之后,会形成一种相对简洁而又有解释力的方案。

三、现代语言学的两个教条及其后果

在现代哲学史上,不乏敢于打破常规、猛烈批判被业内奉为金科玉律的教条的学者。美国逻辑学家和哲学家蒯因(Willard Quine,1908~2000)就称得上是这样的人。他在1951年发表的《经验论的两个教条》(Two dogmas of empiricism)一文中指出:

现代经验论(empiricism)大部分是受两个教条制约的。其一是相信分析性真理(analytictruth)与综合性真理(synthetictruth)有根本的区别:前者依赖于意义而不依赖于事实,后者则依赖于事实。其二是还原论(reductionism),即相信每一个有意义的陈述都等值于某种对于指称

直接经验的词项的逻辑构造。我将要论证:这两个教条都是没有根据的。这对于当时(20世纪80年代)正在读研究生的笔者来说,无异于石破天惊。因为,刚刚在数理逻辑课程上学会区别分析性真理和综合性真理;当然,同时学到的还有语义组合性原理和句法与语义同态原理。平心静气地说,笔者一直觉得蒯因对那两个教条的批判不够有力,说服力不强。同时,三十多年的语言学著作阅读和语言现象分析,倒是清晰地告诉我:现代语言学深受与此相关的两个教条的限制与束缚。其一是所谓的弗雷格原理,即语义组合性原理(Frege's principle of semantic composition):一个符号表达式的意义是其构成元素和结构方式的函项。大意是,一个句子的意义必须从其构成成分及其结构关系推导出来。其二是句法与语义同态原理(principle of syntactic-semantic isomorphism),大意是,一个句子的句法构造确保了构成成分的意义循此组合起来,形成整个句子的意义。这第二个教条在一定程度上是可以从第一个教条推导出来的。这两个教条根深蒂固、影响广泛。当代的形式语法的各种理论模型,尽管不一定明确直说,但是都以这两个原理为指导。最明显的就是以前的各种空语类理论,还有当今的各种轻动词语壳模型及其争议。比如,根据温宾利、程杰(2007)的分析,Chomsky(1995)的轻动词v作为核心功能语类,选择及物性VP做补足语,投射一个vP;下层V上移并嫁接到v,形成V-v;Spec-vP提供一个论元位置,用于合并外论元或填充词,或者接纳从下面移入的内论元。轻动词v和功能语类Agr一样,没有语音形式,也不表示语义内容。到了Radford(1997),各种动词构成的VP都可以做轻动词v的补足语。于是,轻动词v成了各类谓语结构中的强制性成分,它必须选一个VP做补足语。轻动词可以分为致使、施事、事件3类,分别选择不同类型的动词。其中,表示致使义的轻动词(选择roll、get、turn、decide类动词)相当于一个词缀(如“-en”)或实义动词(如“make”)。因此,Radford(1997)对轻动词v的定义介于语义和句法之间。Huang(1997)和Lin(2001)认为句子表达事态(eventuality),事态结构决定句子结构;每个动词对应一个简单或复杂的事态,复杂事态的蕴涵关系靠HOLD、DO、BECOME、CAUSE等事态谓词(even-tualitypredicate)来表达。例如(温宾利,程杰2007:114,例10):左图中的句法结构表达简单的状态、活动和结果,右图中的句法结构表达复杂的事态。他们把这些事态谓词定义为轻动词,并且认为轻动词的实现方式因语言而异:汉语在句法层实现,比如“打+破”,因为轻动词不包含在动詞的语义结构内;英语则在词汇层实现,比如“break”,因为轻动词包含在动词的语义结构内。

但是,温宾利、程杰(2007)指出,如果把事态谓词当成轻动词,会使得句法推导复杂化,不符合经济原则。例如:

(2)a.John rubbedthe screen clear.根据Chomsky(1995),语段(phase)中的轻动词会吸引宾语的[Accusative】特征进行隐性移位,予以核查。于是,像(2)中3个事态谓词层层嵌套,支配了3个语段;它们分别核查哪些个成分的什么特征呢?此外,按照他们所青睐的生成语义学观点,动词的语义结构与句法结构相匹配;那么事态谓词及其论元结构应该在句法层得到实现或表达。这样,(2)中复合动词rub-clear、事态谓词BECOME的内论元(the screen)得到了实现,DO的外论元(John)得到了实现;但是,DO的内论元没有得到实现,CAUSE的外论元也没有得到实现。

其实,我们认为,在句法结构为语义解释服务的目标制导下,这一切都不是问题。首先,特征核查之类的隐性工作,可以假定不同类型的轻动词在不同的句法层次会吸引不同情状类型的谓词或谓词性结构;其次,可以假定不同类型的轻动词有不同的论元结构(包括它们跟其补足语谓词的论元的共享关系)。一人之心,千万人之心也。你可以做出如此这般的抽象假设,只要别人不迷信它,也不把它奉为金科玉律;那么,别人也尽可以做出更加炫目和任性的其他假设。

关于名词性成分的结构与指称的争论也莫不如此。比如,Longobadi(1994)发现通常只有带限定词的名词短语可以出现在论元位置,不带限定词的名词短语只能出现在谓语位置;于是,对于出现在动词之后的论元位置上的光杆名词,就假设其前有一个语音为空的限定词。这样,就堂而皇之地得出原则:只有DP可以做论元,而NP不能做论元。为了把这一原则推广到英语,就需要消弭(即解释)英语的光杆复数名词既可以出现在动词之后(如3a)又可以出现在动词之前(如3b)、既可以做存在解读(如4a)又可以做类指解读(如4b)之类现象。例如(详见郝琦2018,§1.2.1):

(3)a.Therewere dogs sitting onmylawn.

b.Dogs were sitting on my lawn.

(4)a.Big beavers were building dams.

b.Big beavers build dams.但是,凭借句法表达与逻辑表达分层和原则与参数差异之类的理论安排,Longobadi照样可以做出理论概括。比如(Longobadi 1994):

(5)在意大利语中,从N提升到D的移位发生在显性句法中;在英语中,从N提升到D的

移位发生在逻辑式中;

(6)空语类要得到词汇性管辖,这一要求在意大利语中是在显性句法层面的要求,在英语中

是逻辑式层面的要求。接下来就可以心安理得地解释:因为英语的N-to-D移位发生在LF中,所以如果发生了这种移位,那么就得到类指解读(如4b);如果没有发生这种移位,即D位置被空限定词占据,那么就得到存在解读(如3a、3b和4a)。至于(3b)和(4a)中动词前光杆复数名词的词汇管辖问题,又可以通过援引Kratzer(1995)关于英语的IP主语可以在LF中重构到VP主语的位置这种理论假设,来做出解释:VP主语位置是词汇管辖位置,由于词汇管辖在英语中可以发生在LF中;因而,英语允许(3b)和(4a)这种光杆名词做主语,表示存在意义。

郝琦(2018,§2.1.6)假设:在“一量名”结构中,数词“一”基础生成于Num-head,带来数量语义;对于特指“一量名”,“一”上移到D-head给D赋值,从而带来指称性/强量化性;对于非特指“一量名”,“一”停留在原位,D为空,需要DP之外的存在封闭(existential closure)为其赋值。可以图示于下:

这种水来土掩、兵来将挡、见招拆招的招数,不免令人眼花缭乱。虽然好像也能自圆其说,而且效果不错;但是,很容易滑向“什么都行”(everything goes)的泥潭。

由此看来,形式语法费尽心机设计出来的各种句法结构理论或假设,无非是希望在遵循语义的组合性原理的前提下,尽可能设计一种跟语义解释最对应、最贴近的结构描写。Borer(2005a&b,2013)三卷本著作Structuring Sense(《为意义建立结构》),其书名就直接点破了这一层意思。正是在语义的组合性原理和句法一语义的同态原理这两个教条的诱惑下,语言学家不断地给语言附魅(enchant),为语言建造了一座又一座七彩宝塔。问题是,语义的组合性原理和句法一语义的同态原理是从逻辑学中搬来的。这两个原理作为构造人工符号系统的原则是必要的。但是,人类自然语言不同于人工的符号语言。两种系统最大的差别在于:自然语言是一个机会主义的系统,除了使用“编码一解码”这种符合语义的组合性原理的方法之外,在更多的情况下是使用“示意一推理”等超越语义的组合性原理的方法。下面,我们将从人类的手势语言的结构和意义来说明这一点,从而给语言祛魅(disenchant)。

四、从手势语的视角给语言祛魅

根据Tomasello(2010:2)的观点,以手指物是人类独有的原始沟通形式。手势这种由社会认知及社会动机的基础结构所促成的新的沟通模式,便形成了一种心理平台。不同系统、各种规约的语言沟通模式(总共6000种),就立基于这层平台之上。人类的沟通动机基本上是合作性的。我们不仅会告知对别人有帮助的事情,而且当我们对别人有所求时,所用的主要方法之一,就是让别人知道我渴望什么,并且期待他们会主动协助。所以,我如果想喝水,可以明说我要水(告诉你我想要的),我也知道多半情况下,你有主动协助的倾向(我们彼此都知道的),会把我这个告知的举动,有效地转变成充分发展的请求。人类的沟通行为本质上是一种合作的事业,在(1)彼此假定的共同概念基础下,(2)彼此假定的合作动机下,以最自然且平顺的方式进行(Tomasello 2010:4)。沟通者希望接收者有某种反应——我们可以称之为社会意图。为了达到这个目的,他试着把对方的注意力引导到某件事上——我们称之为“指涉”(referential)意图。他期待如果对方望向自己要它看的方向,就表示它也会愿意照自己的意思去做。这种二阶的意图结构,只有類人猿或其他灵长类动物才有(Tomasello2010:19~21)。

Tomasello(2010)根据指涉的方式,把人类基础的手势分为下面两类:(1)直示法(deictically),即在周遭的感知环境里,从空间上引导对方的注意力到某件物品上;(2)图像法(iconically),即借由行为上模拟一个动作、一种关系或一件物品,把对方的想象力引到某物上,这个物品通常不是周遭感知环境里的东西。借着把接收者的注意力或想象力引到某物的这些指涉行为,目的在于引导这个人去揣摩沟通者的社会意图——沟通者希望接收者做什么、知道什么、感觉什么(Tomasello 2010:42~43)。从手势(无论直示法还是图像法)到指涉意图是一种形式一意义配对,又以此(形式一意义配对)来表示社会意图,则是一种转喻过程。

Tomasello(2010)报道:他偶尔观察人们在自然情境下以手指物的动作,特别是当他们不开口时。有些手势很简单,有些却像小型连续剧一样,有不少情节故事在里头。他给每个例子都加上了释义,后面分别点出指涉意图(“注意”)和社会意图。我们挑选两个例子:

例一:酒吧里的人想再点一杯饮料;他等酒保看着他时,便指了指自己的空杯子。

释义:注意杯子空了;请再倒点酒来。

例五:我站在飞机机舱后头,想去吃点东西,那里刚好靠近厕所。有位女士走过来,她看到

我时,指着厕所的门,带着询问的神情。

释义:注意厕所;你也等着上洗手间吗?这些事例中的指涉意图和社会意图都有所区分,因为沟通者出于某种理由,希望把接收者的注意力引到某物上,而接收者会试着跟随这个指引,并推论原因。有时推论的“距离”可以天差地远。比方说,看到女人指着飞机内的洗手间,我应当告诉她我是不是也等着进厕所。这些情境都依赖各种不同的背景知识才有意义(这种知识一定是双方共享的共同基础)(Tomasello 2010:43~45)。可见,从字面意义(指涉意图)到转喻意义(社会意图)需要接收者的根据语境和背景知识来进行推论。

Tomasello(2010)指出,使用图像手势时,沟通者用他的手或肢体(可能是静态地描绘某个物品)引發某种动作,目的在于引导接收者采取某种行动,或希望他去拿某个东西。换句话说,比手势者把他想指涉的情况,替接收者象征出来。在此,接收讯息的人一旦知道了指涉物是什么,也需要完成其他的认知工作,才能推论出对方的社会意图。下面,我们挑选他的3个例子:

例八:机场安全人员把手画圈移动,要我转身,让他可以扫描我的背部。

释义:想象你的身体做这个动作;你自己也跟着做吧。

例十:嘈杂的工地中,有个工人对十几米远的另一个工人比划着,假装他在使用电锯。

释义:想象我做的这个动作;把我需要的那个工具拿来。

例十一:电视上正在转播足球比赛。有一颗球差一点就射进球门了。电视台的摄影机给了教

练一个特写。教练把大拇指跟食指分开两寸左右,对着他的助手比划。

释义:想象只差了这么一点距离;“只差这么多就进了”。这里所涉及的基本行为,都是要引发一个动作(或一种空间关系)。这个动作或关系不是目前能立刻感知的,因此要接收者想象它所对应的一个真实动作或关系(有时是一件相关的物品)。基于共同的概念基础,接收者应能推论出对方的社会意图。……这里很重要的一点是,我们能够理解图像手势,基本上全靠我们晓得手势背后含有沟通的意图。例十一中助手如果不知道教练的沟通意图,便会觉得他两个手指分开的动作很怪,而不会认为教练的动作是要告诉他什么什么讯息(Tomasello 2010:45~47)。

下面,我们就着这些例子来讨论轻动词、语壳结构和NP的指称理论。从这些例子来看,从手势(作为一种符号形式)到指涉意图(作为一种符号意义)和社会意图(作为一种推论意义)是有相当大的距离的,端赖接收者依据实际语境所做出的判断和推论。比如,例一中客人指酒杯这个手势,也可以表示注意杯子脏了、要求撤走或更换酒杯;例十一中教练把大拇指跟食指分开两寸左右这个手势,也可以表示己方队员应该分布在两侧、早该采用边路进攻的方式。相反,注意杯子空了这样的意思,也可以采用眼看着杯子、两手一摊之类的动作;想象只差了这么一点距离这样的意思,也可以采用两手的食指来比划,甚至可以用咧一下嘴的方式来表示。例五中的询问意义,可以说是通过询问的神情来表示的。那么,例一、八和十中的祈使性意义,好像都没有相应的动作或神情。在这种情况下,要不要假设其中也有类似于轻动词[PLEASE,DO,CAUSE,BECOME,BE]之类的“轻手势”(light sign)呢?

现在,我们来看手势与事物的指称关系。例一中客人指自己的酒杯这个手势,表示了定指性的所指(自己的酒杯)。但是,相似的例五中那位女士指着厕所的门,却并不表示定指性的所指(这个厕所的门)。当然,在特定的情境下,这个指点动作是可以表示定指性的所指的。比如,她要“我”注意这个厕所的门,它快要掉下来了,当心别砸着你!例八、十中,“[想象]你的身体[做这个动作]”和“我需要的那个工具”这种定指性的所指,似乎并没有相应的动作或姿势。在这种情况下,要不要假设其中也有类似于[N,NP,DP]之类的名词语壳、定指语、存在算子之类的成分与结构呢?

正是从手语的形式与语义的配对关系上,我们能够充分地体会到:自然语言(不管是有声语言还是手语),作为一种传递信息的符号系统,注定是转喻性质的;表现为,发出者总是用某种物质材料(不管是流淌在口耳之间的声音,还是呈现在手眼之间的手势)来直接或间接地表达某种指涉意图(字面意义),进而引导接收者去理解或猜测其社会意图(交际意义)。不仅从指涉意图(字面意义)到社会意图(交际意义)是一种认知转喻,两者之间的联系需要依据具体场景和凭借社会文化知识来建构;而且从声音/手势(材料/形式)到指涉意图(内容/意义)也是一种认知转喻,需要根据交际语境和利用概念结构等知识来建构,其间充满着脱节、扭曲和不确定性。因此,语义的组合性原理是无从处处得到保证的,而句法一语义的同态原理更是一种遥远的理想。在语言的转喻本质这面朴素的镜子面前,现代语言学给语言附魅的各种轻虚成分、空壳结构将荡然无存,徒为后世学人的谈资甚或笑柄。

五、结语:秦宫汉殿何处是?

现代语言学为语言杜撰了无数种深层或浅层的句法结构和逻辑形式,并且还通过树形图等图像形式具体化、实体化,使人产生一种“这就是现实”的幻觉。多姿多彩的语言被吸收到繁简不同的树形图中,仿佛语言的真理就在树上;一切端看你画图技巧和解说功夫的高下,还有手中掌握的学术(甚至行政)资源的多少,以及学术影响力和话语权的大小。

层出不穷的隐变量(及其术语)和脑洞大开的隐性移位(及其机制),带走了我们先前对活生生的语言的全部想象,浑朴鲜活的语言在这种日益理性的语言学中几近终结。这一切,不禁使人想起法国哲学家让-波德里亚(Jean Baudrillard,1929~2007)在反思当代文化时所指出的:

当图像比任何其他的“现实”都更真实的时候,那里便只有表象而没有深层的东西。

不唯如此,语法理论的树形图还不断地自我进化甚至快速迭代和更新,一方面仿佛是虚构的仿像(simulacra)的逐层加深,另一方面又仿佛是对语言真实的逐步逼近。差不多构成了一种乱花渐欲迷人眼的浮华世界,同时也造就了一波又一波的学术时尚。令圈外人摸不着头脑,使圈内人欲罢不能;还裹挟着无数的年轻人陷于两难之境:追随潮流却永远无法抵达实际语言的深处,逃避时尚却又无处可去、无话可说,甚至无法说话与交流,更遑论发表与出版。

语言学家不惜为语言附魅,营造了无数种宫殿楼阁般的结构图式,也耗费了无数人寶贵的聪明才智。遗憾的是,随着理论模式的转变,各种结构图式也不断地更新换代:有的勉强能够存活数年,有的则朝生晦死。正如辛弃疾《浪淘沙·山寺夜半闻钟》词中所形容的:

雨打风吹何处是,汉殿秦宫?

除此之外,这林林总总的理论模式和树形图式,也徒然耗费了莘莘学子的青春年华。不禁让人想起哲学家尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844~1900)在《查拉图斯特拉如是说》所说的令人伤感的话语:

每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。

我感到难过,不是因为你欺骗了我,

而是因为我再也不能相信你了。(《旧榜和新榜》篇,第二十三节)

想一下,上世纪60年代、90年代,多少人曾经是生成语法当时的版本或理论模式的拥趸;现如今,还有多少人在跟踪和与之同行?又有多少人改换门庭或淡出圈子?不消说,现在又有多少年轻人加入进来,成为更加新出的理论的热心追随者。马丁·海德格尔说过:

人活在自己的语言中,语言是人“存在的家”,人在说话,话在说人。

我们忍不住要问:离开了空成分、壳结构等虚构的理论概念,我们就无法分析语言的结构面貌和表意机制了吗?我们怎样才能避免让鲜活的语言之花枯死在虚构的理论之树上?

别忘了,我们无论是跟人说话还是听人说话,都要经过大脑。我们的大脑能够进行直觉性的认知、洞察和想象与推理。是语言发出者通过繁复或简约的语言形式,来表达繁简不一的意义;并且,是语言接收者通过调用包括语言知识在内的各种知识和认知推理资源,来从或繁或简的语言形式上解读出繁简不一的意义。没有必然的理由把没有在表层句法上得到编码的意义,统统委之于空范畴、轻动词和语壳结构、DP结构等虚构出来的成分和结构。我们不至于要吊死在一棵由理论构拟出来的树上吧?

学术研究,贵在“不受成见束缚,不为时髦诱惑”。这话说起来容易,做起来还真的很难很难。当看到“轻动词”的概念又裂变出“内部vs.外部、上层vs.下层、重式vs.轻式、形式(句法)vs.内容(词汇)”等成对的轻动词概念时,我们看到了这种对理论系统内部自身抽象实体的不断拆分与重复来自我再生产;看到了理论“能指”的浮动,及其实在“所指”的延异(difference/differance)和迟迟不出场。“轻动词”的标签仿佛成为一种自主的“仿像”,摆脱了实际话语的表层句法结构,被卸载了确定的词汇意义或语法意义;或者说,它自身就是一种可以由研究者随意定义的词汇意义或语法意义,在理论的抽象的旋转和不断翻新中呼风唤雨,获得了操作性仿真(simulation)的无限权力。也正是在这种情况下,我们似乎闻到了这种理论行将死亡的气息。也许吧,既然死亡的气氛久已充塞四周,那么向死而生的门径可能正在悄然开启。