高考数学解题“隐性失分”举隅与教学对策

2019-10-16周如俊

周如俊

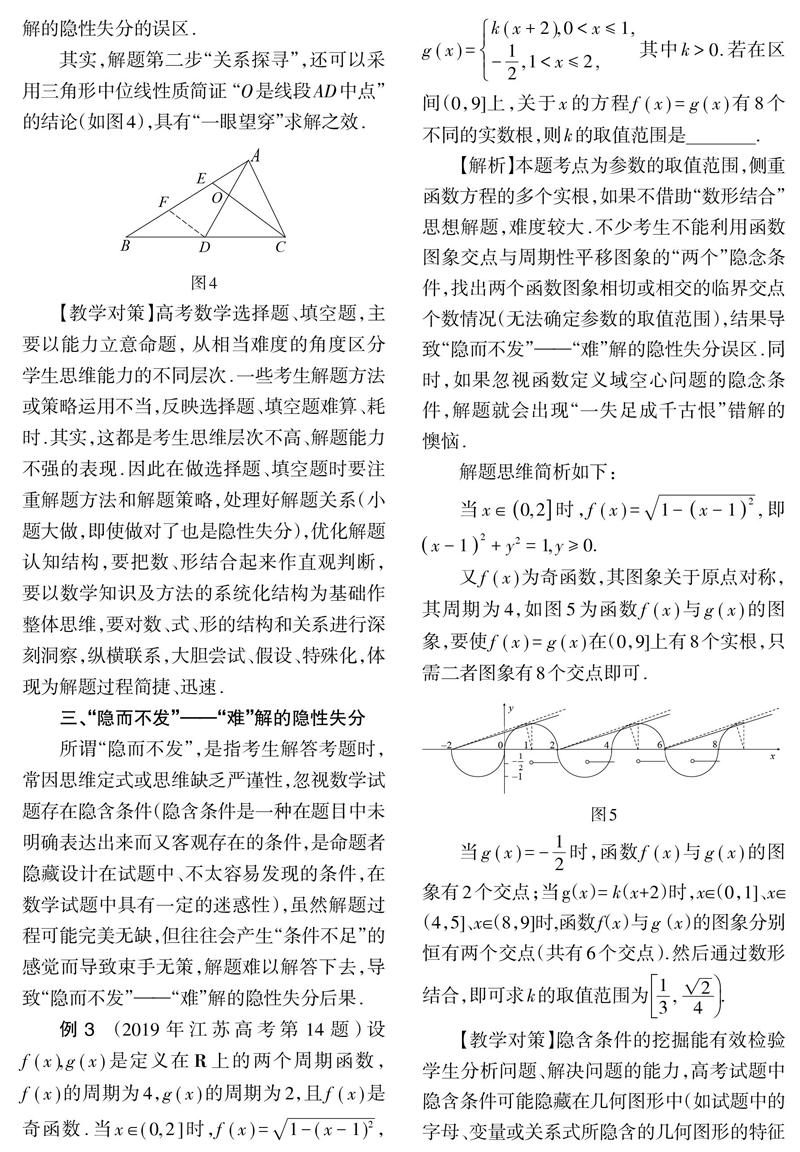

摘 要:“隐性失分”是由考生非知识性因素造成的主要失分类型.针对“会而不对”“对而失时”“隐而不发”“对而不全”四种“隐性失分”的情况,教师应该发挥“通法”“巧法”各自功能,通过数形结合直观判断、简化运算,挖掘隐含条件、寻找解题突破关键,强化分类讨论的思想训练,培养学生思维的严谨性和周密性等相应教学对策.

关键词:高考数学;隐性失分;隐含条件

【教學对策】隐含条件的挖掘能有效检验学生分析问题、解决问题的能力,高考试题中隐含条件可能隐藏在几何图形中(如试题中的字母、变量或关系式所隐含的几何图形的特征和位置关系),也可能隐藏在数学概念定义中(如试题所涉及的基本概念所属对象的性质,适合的数学模型或公式、定理、法则等),还可能隐藏在已知条件的相互联系中(如试题题设中的字母、变量或关系式所隐含的制约条件和取值范围).因此,在平时数学解题教学中,要引导学生善于从数学概念之中,从公式的使用条件中,从变量的取值范围中,从题目的结构特征中,从题设条件的相互制约中,从题设的不变因素中,从式子的特殊结构中,从数形结合中挖掘隐含条件[3],找到解题突破关键,发现解题契机,找到解题所缺的元素,从而使问题迎刃而解.

四、“对而不全”——“漏”解的隐性失分

所谓“对而不全”,是指考生解答考题时,面对有些数学试题题设或结论多种可能的情形,常因缺乏分类意识或思维的片面性,没有充分运用“化整为零”“积零为整”的思想与归类整理的方法,解答时只解出其中一种情形,而忽视了其他可能的情况,导致“对而不全”,造成“漏”解的隐性失分后果.

例4 (2019年江苏高考第18题)如图6,一个湖的边界是圆心为O的圆,湖的一侧有一条直线型公路l,湖上有桥AB(AB是圆O的直径).规划在公路l上选两个点P,Q,并修建两段直线型道路PB,QA.规划要求:线段PB、QA上的所有点到点O的距离均不小于圆O的半径.已知点A,B到直线l的距离分别为AC和BD(C,D为垂足),测得AB=10,AC=6,BD=12(单位:百米).

(1)若道路PB与桥AB垂直,求道路PB的长;

(2)在规划要求下,P和Q中能否有一个点选在D处?并说明理由;

(3)在规划要求下,若道路PB和QA的长度均为d(单位:百米).求当d最小时,P,Q两点间的距离.

【解析】本题主要考查直观想象和数学建模及运用数学知识分析和解决实际问题的能力.第(2)(3)题均需要分类讨论求解.不少考生缺乏分类意识,解答时分类不完全,导致“对而不全”,造成“漏”解的隐性失分后果.

解题思维简析如下(限于篇幅,解题过程略):

(1)建立如图7所示空间直角坐标系,分别确定点P和点B的坐标,然后利用两点之间距离公式可得道路PB的长;PB=15.

(2)分类讨论P和Q中能否有一个点选在D处即可.

参考答案:P和Q均不能选在D处.

(3)先讨论点P的位置,然后再讨论点Q的位置即可确定当d最小时,P,Q两点间的距离:PQ=17+3[21].

【教学对策】分类讨论是一种重要的数学逻辑方法,也是高考数学的一种解题思想.分类讨论是历年数学高考命题的重点与热点,而且也是高考的一个难点.平时教学要加强分类讨论的解题思想训练,培养学生思维的严谨性和周密性,以及认识问题的全面性和深刻性.一是坚持分类讨论的“三原则”:分类的“全面性”(全域要确定,分类要“既不重复,也不遗漏”)、分类的“标准性”(在同一次分类中只能按所确定的一个标准进行)、分类的“逐级性”(对多级讨论,应逐级进行,不能越级).二是熟习分类讨论的常见情形.由概念引起的分类讨论;由运算要求引起的分类讨论;由性质、定理、公式引起的分类讨论;由图形类型、位置引起的分类讨论;由参数变化引起的分类讨论[4].三是明确分类讨论的步骤.掌握分类标准,进行合理分类,做到不重不漏;逐类讨论,获得阶段性结果;归纳总结,得出结论.四是分类讨论的关注点.直接回避(如运用反证法、求补法、消参法等有时可以避开烦琐讨论);按主元分类的结果应求并集;按参数分类的结果分类讨论.[[□][◢]]

参考文献:

[1]郑雅允,刘红,宋玲花,等.高中生数学解题中元认知与思维定式的关系研究[J].中学数学月刊,2012(3):26-28,41.

[2]谢全苗.数学解题教学中要辩证地看待“通法”与“巧法”[J].数学通报,2001(6):33-34.

[3]杨花. 如何挖掘数学题中的隐含条件[J].中学数学月刊,2011(10):49-51.

[4]齐颀.高中数学解题教学中的分类讨论策略[J].试题与研究,2019(6):27.

参考文献:

[1]郑雅允,刘红,宋玲花,等.高中生数学解题中元认知与思维定式的关系研究[J].中学数学月刊,2012(3):26-28,41.

[2]谢全苗.数学解题教学中要辩证地看待“通法”与“巧法”[J].数学通报,2001(6):33-34.

[3]杨花. 如何挖掘数学题中的隐含条件[J].中学数学月刊,2011(10):49-51.

[4]齐颀.高中数学解题教学中的分类讨论策略[J].试题与研究,2019(6):27.