不同栽培密度和钾钠离子处理对基质培番茄产量与品质的影响

2019-10-16孙丽萍田永强高丽红

陈 义 邹 豪 孙丽萍 田永强 高丽红*

(1中国农业大学园艺学院,设施蔬菜生长发育北京市重点实验室,北京 100193;2北京市园林科学研究院绿化植物育种北京市重点实验室,北京 100102)

目前,我国蔬菜生产不仅实现了周年均衡供应,而且种类也丰富多样。由于蔬菜产量已经能够自给自足,产品品质逐渐成为人们关注的焦点(彭慧 等,2006)。蔬菜产品的营养品质不仅受作物自身遗传因素的影响,而且受外界因素,如气候条件、栽培方式、水肥管理等的影响(何伟明 等,2010;刘浩 等,2011)。因此,通过改良栽培方式和水肥管理,可有效提高蔬菜产品品质(樊怀福 等,2011)。

番茄是我国栽培面积最大的蔬菜作物之一,通过无土栽培获得高品质番茄是当前产业发展的热点问题。诸多研究表明,根区盐分组成与浓度是调控果实风味和营养物质的关键(鲁少尉 等,2012)。无土栽培时根区盐分调控主要通过调节营养液中的离子实现。由于NaCl和KCl成本低廉且调控效果好,目前已成为高品质栽培中主要的营养液离子调节物质。向营养液中添加Na+,不仅能够提高番茄果实中的风味物质含量(Auerswald &Matsuzoe,1999),而且可以增加蔗糖和柠檬酸的含量(Zushi et al.,2015)。此外,提高营养液中K+的浓度,可显著提升番茄果实中类胡萝卜素、番茄红素和抗坏血酸的含量(Trudel &Ozbun,1971;Almeselmani et al.,2010)。尽管如此,在Na+和K+调控番茄品质方面,尚缺乏综合评价指标和系统的比较研究。

除营养液离子调控外,栽培方式也是影响无土栽培番茄品质的关键因素。有研究表明,随着栽培密度的增加,番茄植株的坐果率下降,且果实VC含量下降(雷喜红 等,2015)。但目前大多数与栽培密度有关的研究主要聚焦在植株生长和果实产量方面,对果实品质的关注度不够。鉴于此,本试验研究了不同栽培密度下Na+和K+处理对基质培番茄生长、产量和品质的影响,并提出一个综合评价番茄果实品质的指数,以期为番茄高品质栽培提供理论依据和实践支持。

1 材料与方法

1.1 试验地点与设计

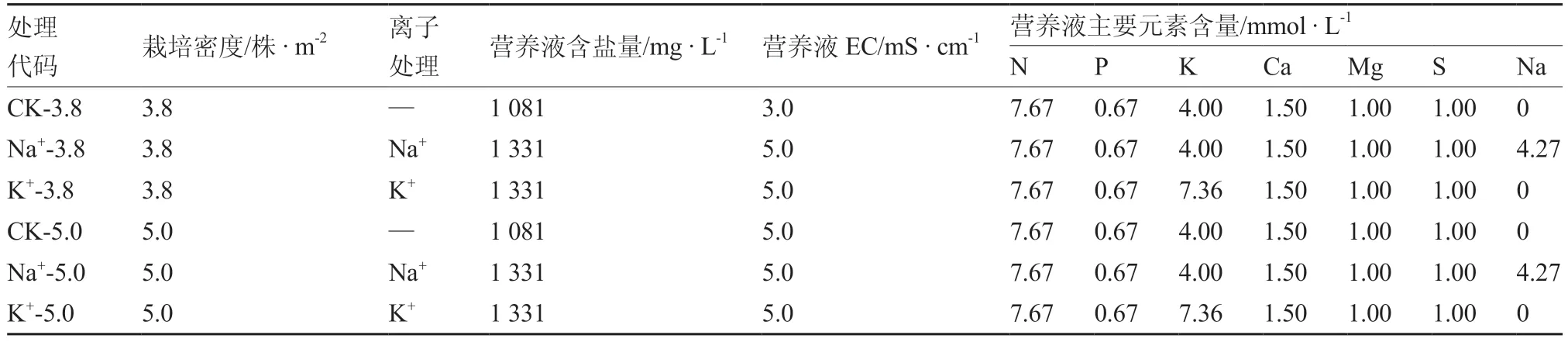

试验于2018年9月至2019年2月在中国农业大学西校区科学园日光温室中进行。供试番茄品种为京采6号(北京现代农夫种苗科技有限公司)。试验植株定植于长、宽分别为65 cm和30 cm的栽培槽中,采用潮汐灌溉系统进行营养液循环灌溉。试验设置3个营养液循环系统,每个营养液循环系统包含6个栽培槽(间距12 cm)。每2个栽培槽中间有1条宽150 cm的过道。2018年9月14日番茄苗五叶一心时定植,3穗果摘心。栽培基质为草炭、蛭石、珍珠岩(体积比2∶1∶1)复配基质。试验设置栽培密度(3.8、5.0株·m-2)和营养液离子处理(CK、Na+和K+)2个因素,共包括6个处理(表1)。每个处理3次重复,每个重复包括2个栽培槽。当每个栽培槽分别定植6株或8株番茄苗时,其栽培密度分别为3.8株·m-2或5.0株·m-2。在苗期至番茄转色期,采用日本山崎番茄配方营养液管理;进入番茄转色期后,10月9日开始进行营养液离子处理。Na+和K+处理主要通过向营养液添加NaCl和KCl实现。

表1 栽培密度和营养液离子处理

1.2 测试项目与方法

1.2.1 植株形态指标 在营养液离子处理1个月后,测定番茄植株的株高、茎粗和叶面积。株高采用钢卷尺测量;茎粗采用数显游标卡尺测量。选择第1穗果上部的第2片叶,采用钢卷尺测量其叶长和叶宽,计算其实际叶面积LA(Blanco &Folegatti,2003)。

式中,L和W分别表示叶长和叶宽。

1.2.2 果实产量指标 果实成熟后,采收并分别测定小区所有植株的第1、2、3穗果的单穗果实产量,剔除没有商品性的畸形果后相加获得小区总产量。此外,记录果实个数,并采用数显游标卡尺测定果实横径与纵径。

1.2.3 果实品质指标 果实成熟后,采收并测定第1、2穗果的果实品质。采用2,6-二氯酚靛酚滴定法测定抗坏血酸(VC)含量,蒽酮比色法测定可溶性糖含量,酸碱滴定法测定有机酸含量,采用水杨酸法测定硝酸盐含量,采用磺胺比色法测定亚硝酸盐含量,采用高精度数显糖度计(CNT95)测定可溶性固形物含量。果实品质的具体测定方法参见李合生(2000)。

1.3 番茄果实品质综合评价指数TQI(tomato quality index)的计算

1.3.1 指标的线性转换 鉴于各品质指标的单位不同,首先对所有品质指标进行无量纲转换,转换后各指标的数值均介于0~1之间。无量纲转换采用线性得分法(D’ Hose et al.,2014)。基于对人体健康的影响,将品质指标分为“有益”与“有害”两大类:“有益”指标主要包括可溶性固形物、可溶性糖、有机酸、VC和糖酸比,其数值表现为“越高越好”;“有害”指标主要包括硝酸盐和亚硝酸盐,其数值表现为“越低越好”。参考D’ Hose等(2014)的方法,对于“有益”指标,采用公式T=(y-m)/(s-m)进行计算;对于“有害”指标,采用公式T=1-(y-m)/(s-m)进行计算。其中,T为指标得分值;y表示实际测量值;s和m分别表示每个品质指标所测得的最大值和最小值。

1.3.2 品质综合评价指数TQI的计算 采用直接加和法,通过公式计算获得番茄果实品质的综合评价指数TQI。

1.4 数据统计与分析

采用Microsoft Excel 2016软件进行数据记录与整理,采用SPSS Statistics 22.0软件进行双因素方差分析,显著后使用Tukey法对数据进行多重比较(显著性水平为P<0.05)。采用SPSS Statistics 22.0软件,运用线性回归分析和皮尔逊相关法衡量TQI对各单项品质指标的表征效果。

2 结果与分析

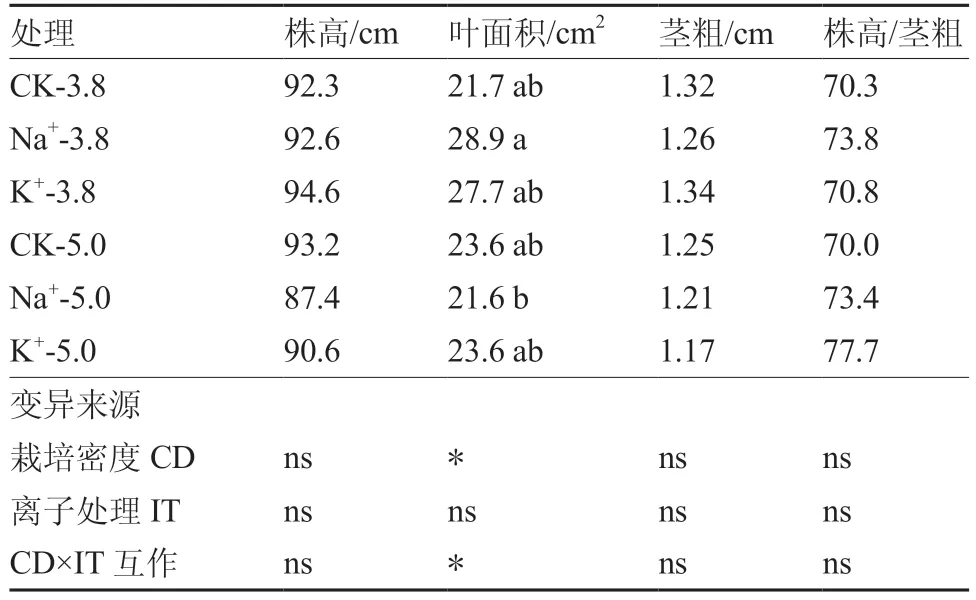

2.1 不同栽培密度和离子处理对番茄生长指标的影响

由表2可知,栽培密度仅显著影响了叶面积,而对株高、茎粗及株高/茎粗无显著影响;离子处理对所有测试的生长指标均无显著影响。这一结果说明,适度栽培密度和营养液离子调控并不影响植株的正常生长。此外,栽培密度×离子处理互作显著影响了叶面积。具体来看,Na+-5.0处理与Na+-3.8处理相比,较高的栽培密度对叶面积有抑制作用;而在CK或K+处理条件下,栽培密度对叶面积无显著影响。叶面积是影响叶片光合作用和植株生长的重要因素。因此,为了不影响植株正常生长,特定的离子(如Na+)处理需要与适宜的栽培密度相配套。

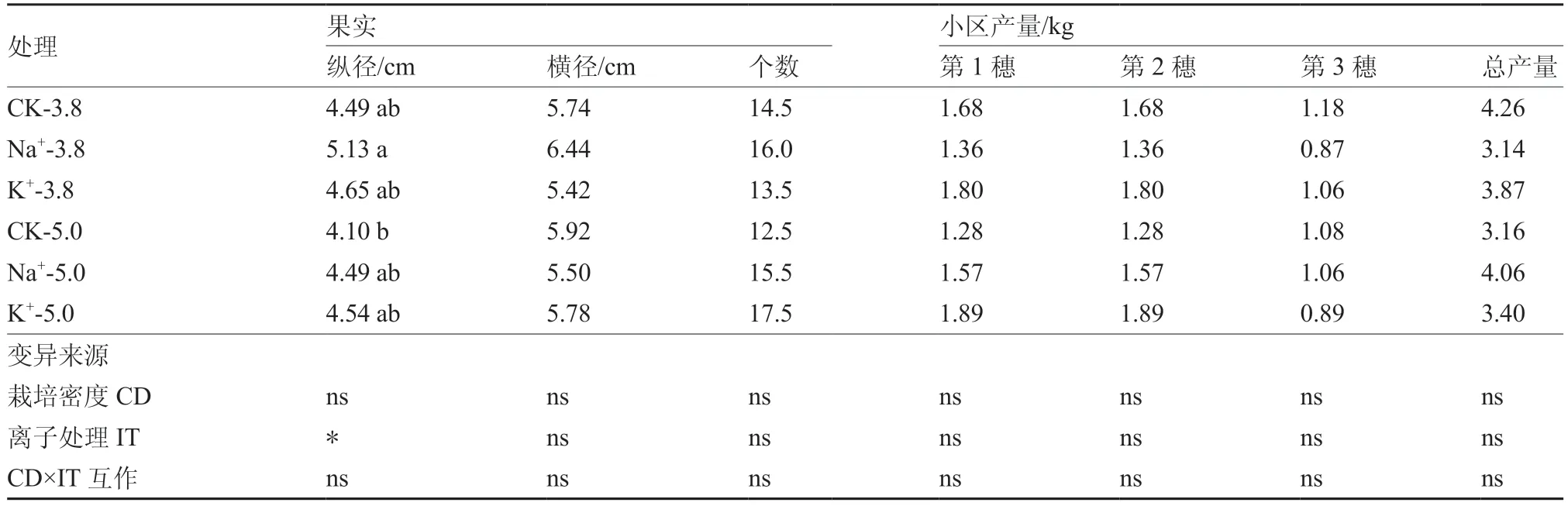

2.2 不同栽培密度和离子处理对番茄果实大小、个数与产量的影响

由表3可知,栽培密度对果实纵径、横径、个数及所有产量相关指标均无显著影响,说明适度栽培密度调控不会对果实和产量造成不利影响。离子处理仅显著影响了果实纵径。具体来看,与CK-5.0处理相比,Na+-3.8处理的果实纵径显著增加。这一结果说明,低栽培密度配合Na+处理,有利于果实的纵向生长。此外,栽培密度×离子处理互作对所有果实及产量相关指标均无显著影响。

表2 不同栽培密度和离子处理对番茄生长指标的影响

表3 不同栽培密度和离子处理对番茄果实大小、个数与产量的影响

2.3 不同栽培密度和离子处理对番茄果实品质的影响

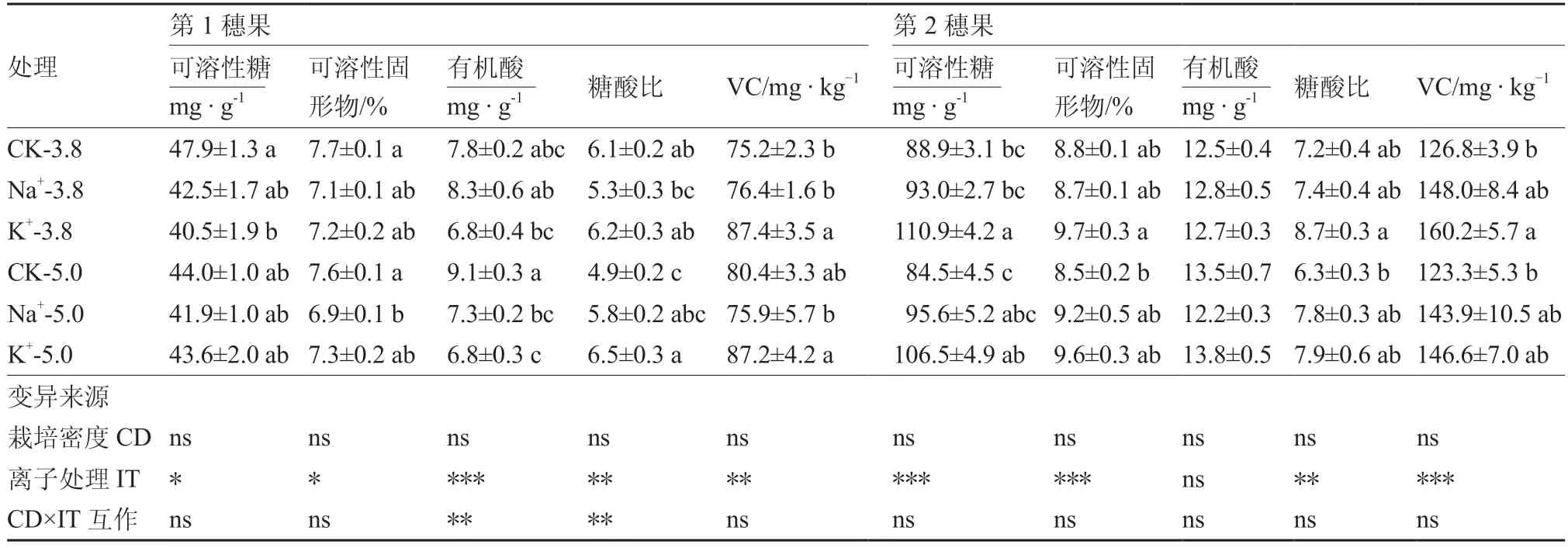

由表4可知,在相同处理下,对人体“有益”的各项品质指标(包括可溶性糖、有机酸、糖酸比、可溶性固形物和VC)均表现为第2穗果的含量高于第1穗果,说明第2穗果是生产高品质番茄的关键。双因素分析表明,栽培密度对两穗果的各项“有益”品质指标均无显著影响,而离子处理显著影响了第1穗果的所有“有益”品质指标和第2穗果除有机酸外的其余指标。此外,栽培密度×离子处理互作显著影响了第1穗果的有机酸和糖酸比。对第1穗果而言,其可溶性糖、可溶性固形物、有机酸、糖酸比与VC的最高值分别出现在CK-3.8、CK-3.8、CK-5.0、K+-5.0和K+-3.8处理下,而第2穗果分别出现在K+-3.8、K+-3.8、K+-5.0、K+-3.8和K+-3.8处理下。这一结果说明,在3.8株·m-2与高K+营养液条件下,第2穗果可获得较高的品质。

表4 不同栽培密度和离子处理对“有益”番茄果实品质指标的影响

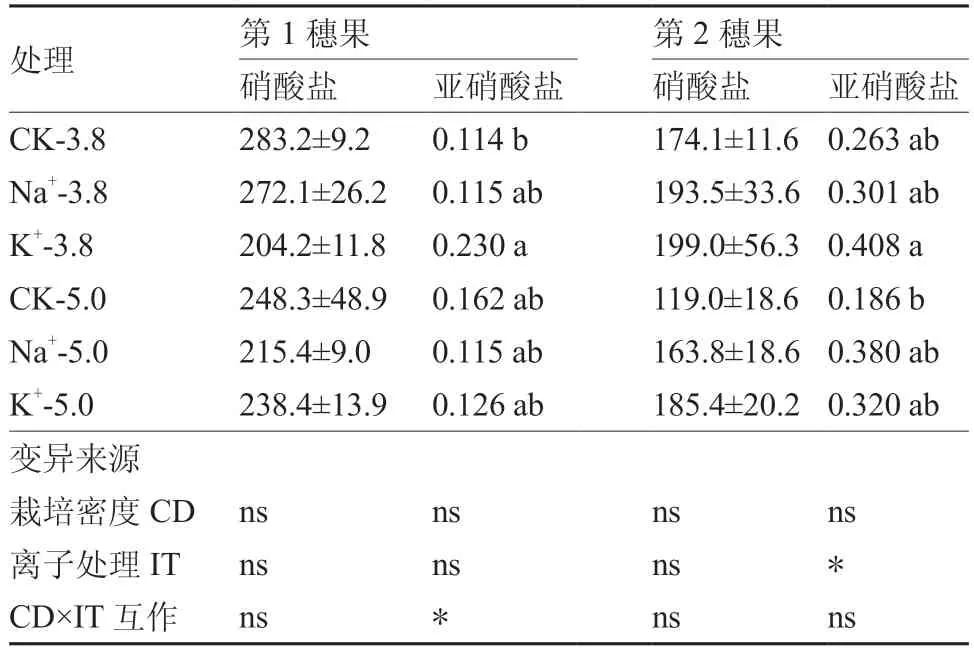

由表5可知,在相同处理下,第2穗果的硝酸盐含量低于第1穗果,而亚硝酸盐含量在果穗间表现出相反的趋势。双因素分析表明,栽培密度对两穗果的硝酸盐和亚硝酸盐含量均无显著影响,而离子处理显著影响了第2穗果的亚硝酸盐含量,栽培密度×离子处理互作显著影响了第1穗果的亚硝酸盐含量。对第1穗果而言,其硝酸盐和亚硝酸盐含量的最低值分别出现在K+-3.8和CK-3.8处理,而第2穗果均出现在CK-5.0处理。值得注意的是,所有果实的硝酸盐和亚硝酸盐含量均低于国家标准的限量值(茄果类蔬菜:硝酸盐440 mg·kg-1,亚硝酸盐4 mg·kg-1)。

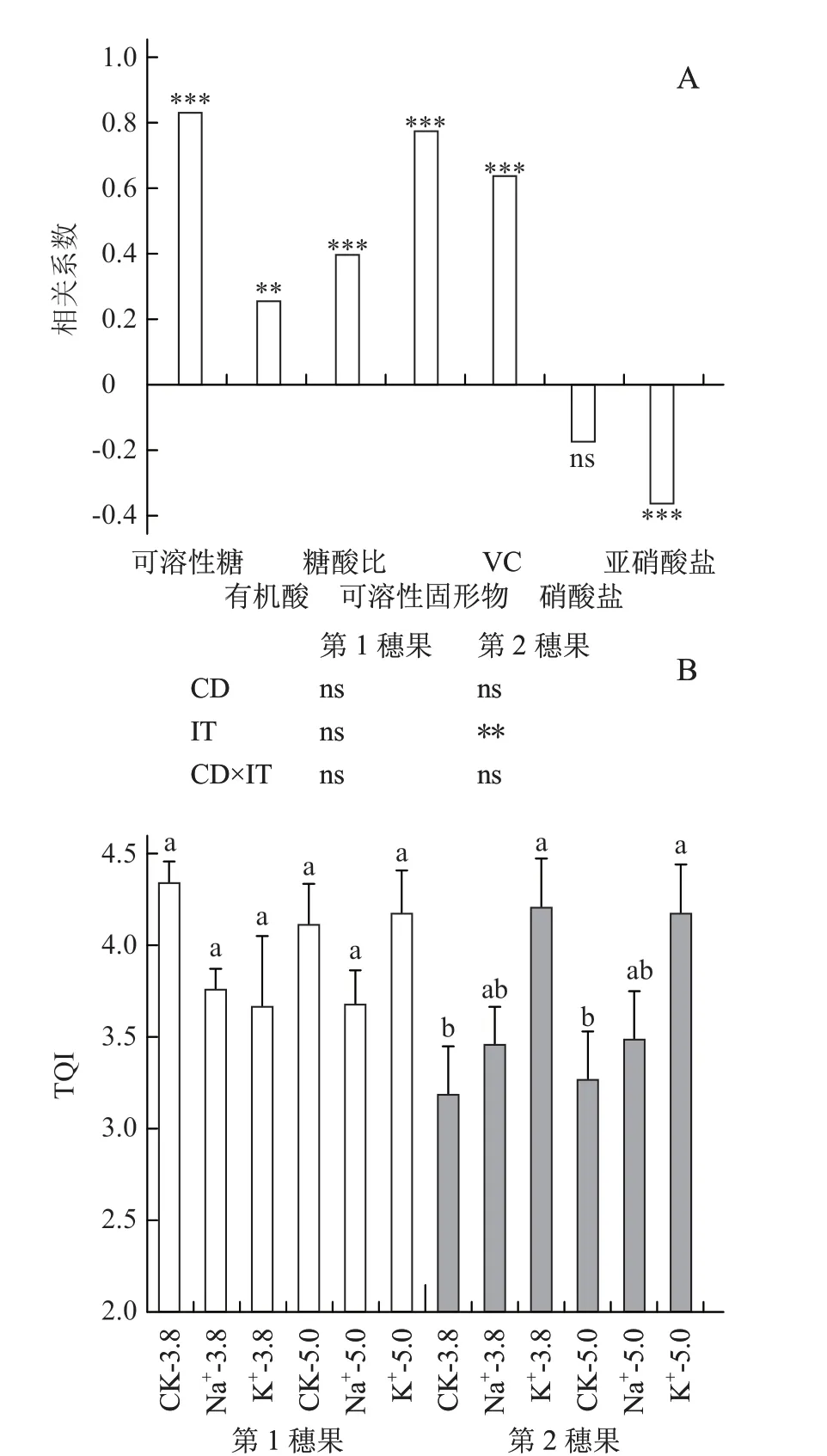

为了综合评价番茄果实的品质,构建了品质综合评价指数TQI。由图1-A可知,TQI与“有益”指标可溶性糖、有机酸、糖酸比、可溶性固形物和VC均呈显著正相关关系(P<0.01),而与“有害”指标亚硝酸盐呈显著负相关关系(P<0.001)。虽然硝酸盐与TQI无显著相关性,但由于硝酸盐不受处理的影响(表5),因此它并不影响TQI的可靠性。这些结果表明,TQI可很好地表征各项品质指标,能够用于综合评价番茄果实的整体品质。鉴于此,进一步比较了不同栽培密度和离子处理对TQI的影响(图1-B)。双因素分析表明,栽培密度对两穗果的TQI均无显著影响,而离子处理显著影响了第2穗果的TQI。对第2穗果而言,K+-3.8和K+-5.0处理均表现出较高的TQI。由于K+-3.8和K+-5.0并不影响番茄产量(表3),综合考虑各单项指标(表4),K+-3.8处理下第2穗果可获得较高的综合品质水平。

表5 不同栽培密度和离子处理对番茄果实硝酸盐和亚硝酸盐含量的影响 mg·kg-1

图1 各品质指标与TQI的相关性(A)及不同处理对TQI的影响(B)

3 讨论与结论

本试验结果表明,不同栽培密度对番茄的株高、茎粗、产量均没有影响,只有叶面积表现出随密度升高变小的趋势。这可能是因为本试验为3穗果后摘心,且大行距种植,栽培密度增加并不影响植株冠层的光照环境,更适宜维系番茄植株的生长。与本试验结果相反,何娜等(2019)发现番茄植株株高随着种植密度增加呈增长趋势,而茎粗、叶面积则呈减小趋势。黄文等(2018)也发现了同样的趋势。这可能是因为上述研究为高穗摘心,密度增加会使得植株间出现明显的互相遮挡情况。

与土壤种植相比,无土栽培可通过调控营养液的阳、阴离子比例、元素化学形式,及盐浓度来调节产品器官中的生物活性化合物(Borgognone et al.,2016;Lucini et al.,2016)。诸多研究表明,适宜的营养液盐分调控可有效提高蔬菜产品中营养物质的组成与含量(Tomasi et al.,2015;Colla et al.,2018;Kyriacou &Rouphael,2018)。本试验中,营养液中添加Na+并没有提高番茄果实的品质,这与前人的研究结果并不一致(鲁少尉 等,2012)。一般来说,Na+常被作为一种胁迫因子,其主要影响与胁迫相关的物质,如番茄红素、酚类物质等。与Na+不同,K+参与重要的植物生理生化过程,如光合作用、细胞渗透压、蛋白质与淀粉形成等(宁秀娟 等,2011)。本试验中,K+处理提高了番茄第2穗果实中的可溶性糖、可溶性固形物、VC等物质的含量,这与前人的研究结果一致(宁秀娟 等,2011;王亮亮 等,2018)。

值得关注的是,栽培密度与离子处理互作显著影响了第1穗果实的有机酸、糖酸比、亚硝酸盐含量,而对第2穗果实相关品质指标的影响不大,这可能是因为番茄植株对生长环境逐渐适应的结果。第1穗果实发育过程高密度和离子互作对植株产生了轻度胁迫,所以番茄果实品质发生了相应改变,随着处理时间的增长,在第2穗果实发育时植株对胁迫已经适应,所以没有表现出品质的显著变化。尽管如此,第2穗果可溶性糖、可溶性固形物、有机酸、糖酸比与VC的最高值分别出现在K+-3.8、K+-3.8、K+-5.0、K+-3.8和K+-3.8处理下,第2穗果在3.8株·m-2与高K+营养液条件下可获得最高的TQI。由于第2穗果是生产高品质番茄的关键,在实际生产中,控制栽培密度为3.8株·m-2同时采用高K+营养液灌溉,可在稳产条件下获得更高的番茄品质。综上,在3.8株·m-2栽培密度下提高营养液中的K+浓度,能够在不影响产量的同时显著增加番茄果实的综合品质。