浅谈紫砂壶“新竹”的文化意境

2019-10-16刘乔忆

刘乔忆

江苏宜兴 宜兴 214221

图1

宜兴紫砂壶起源于北宋、盛于明清,经过几百年的发展,从众多传统手工艺品中脱颖而出,在历代紫砂艺人和文人雅士的通力合作下,融合金、石、书、画等多种艺术形式于一体,发展出完善的造型工艺体系,在中国文化艺术的星河中绽放着灿烂的光芒。“方匪一式,圆不一相”,紫砂壶之形恐怕是世界上各种器皿中最为丰富的了,历史上流传下来的“石铫壶”、“井栏壶”、“僧帽壶”、“掇球壶”、“茄段壶”等等,无一不体现了紫砂艺人的智慧和紫砂艺术的传承性。

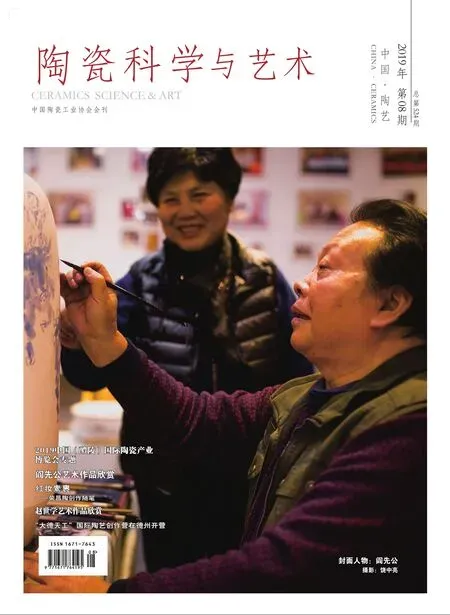

紫砂壶造型多变,有正方、长方、梯形、花瓣形、动物形态等,发展至今大致可分为光器、花器和筋纹器三大类,三大类型各有特色、相互交融,共同为紫砂艺术锦上添花。现代社会城市化进程加快,人们过于追求物质,生活节奏加快,面临着巨大的压力,紫砂壶古朴的本质看似与快速发展的时代相悖,实则契合了人们返璞归真的心理需求,紫砂与茶文化相辅相成,成为一种雅致的生活方式,舒缓了人们的心理压力,让人们在无形中享受松弛的身心状态,静静感受时光的流逝,体悟“看庭前花开花落,望天上云卷云舒”的人生境界。紫砂壶“新竹”(见图1)充满了古拙之味,给人以幽静的气息,让人不知不觉平静下来,给人以身临其境之感,仿若置身于自然,眼前蓦然出现一片清幽的竹林,满眼翠色,微风袭来,绿波摇动,让人心神摇曳。

自古以来,以竹为题材的紫砂作品数不胜数,“双线竹鼓壶”、“竹段壶”、“龙头一捆竹”等都是历经时间考验的经典作品,这些作品早已深入人心,给人以极大的观赏价值和人文价值。此种情况下,创作出有新意的作品,才能从众多以竹为题材的作品中脱颖而出。紫砂壶“新竹”见之于传统,以传统为根,从经典传统器型中汲取养分,同时又推陈出新,融入自己的思考和审美,从全新的角度、以别样的表现手法诠释竹之美,古韵淋漓又不乏简约新意。纵观整壶,此壶以圆器为基本形制,身筒如同古代盛放物品的大缸,下小上大,线条舒展流畅、一气呵成、具有张力,壶身圆润沉稳且有挺拔之感;底部平足,稳定地立于平面,给人以庄重之感,壶身线条张弛有势,从底部向上呈外张的曲线,至肩部稍稍内收,内蕴生命之力;壶口圈沿突出,圆形壶盖为压盖,与壶口子母线吻合,贴合紧密,通转流畅,盖面光滑平整,给人以端庄沉稳之气;壶流和壶把皆模仿竹节的形态设计而成,竹节线清晰明显,壶流呈三弯流,转折有度、挺拔高雅;圈把匀势向上,流、把皆展现出节节有力的状态,给人以劲拔之感,彰显出竹子生命的气魄;壶钮如同坚韧不拔的竹根,弯而不折,牢牢地植根于土壤,壶钮造型呈壶身采用贴塑的装饰技法饰以一截自然伸展而出的竹枝,竹枝细而有力,竹叶尖细、清雅飘逸,叶脉清晰、形象逼真,给人以灵动之感。壶钮造型如同坚韧不拔的竹根,牢牢地扎根于土壤,弯而不折,呈圆形拱桥状,竹节线清晰有力,可谓画龙点睛,提携了气势。在泥料的选用上,身筒采用原矿黄段制成,给人以清雅之感,又有古拙之气,流、把、钮采用原矿青段泥制成,清新灵动、生机勃勃,泥料搭配契合竹子的形态特征,提升了整体的艺术美感。整壶泥料、造型与装饰相辅相成,比例协调、结构精巧,古拙而雅致的意境呼之欲出。

风雨易听,江湖难再得。竹林里,也自有一番江湖,总觉竹林深处或许与时光旋涡相接,待人群散去之后,鸟鸣声起之时,摇散的疏朗月光里,魏晋风流之音便响起,是嵇康的忤世大笑合着失传的《广陵散》,是阮籍点着墨色的一双青眼对长啸,也是刘伶酒后敞衣露怀的呓语醉吟。竹影望月,七贤重聚,嬉笑怒骂,真假糊涂,一场竹林千场醉,数不尽风流,道不尽痴心。“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,竹若人,人如竹,竹林是静是喧,全在一念之间。听竹,听其色,听得翠、鲜、绿,听得一晌繁夏清幽、凉风习习,风雨雾露皆成歌;听其心,听一场心静,去一身浮躁,听听竹林世界的丰沛,也是聆听自我世界的丰沛;更可听其道,听古之风流,听今之嗟叹,儿女情长、英雄意气。竹坚韧不拔、节节向上的品质,让无数人折服,听竹赏竹既是一种休闲方式,也是一种修行,让人在浮躁的世界中学会沉静自己,以一颗从容简单的心看待得与失,看待生命的变化,学会坚守。

“修于内而行于外”,竹子品性高洁,将竹文化融入紫砂作品中,既提升了紫砂壶的艺术境界和文化内涵,也是艺人淡泊明志的表现,人生是修行,紫砂壶制作也是修行,紫砂壶制作工艺追求严谨精致,要求一丝不苟,长年累月的修炼让紫砂壶呈现出圆润淡雅的光泽,也让艺人在这过程中习得了平和的心境。