腔内心电图在PICC导管尖端定位中应用效果的系统评价

2019-10-15江雪夏德仓杨晓玲冷志兵蒲亨萍江湖

江雪 夏德仓 杨晓玲 冷志兵 蒲亨萍 江湖

562100普定县人民医院1,贵州安顺

563002遵义市第一人民医院2,贵州遵义

PICC是肿瘤患者的主要静脉输液工具之一,近年来在肠外营养、抗生素治疗、重症等领域应用越来越广泛[1]。PICC导管尖端的最佳位置位于上腔静脉与右心房交界的下1/3处[2],导管尖端处于最佳位置是使用的必要前提。目前PICC尖端位置的确定方式主要为X线和腔内心电图,但是缺乏严格的系统评价。本研究旨在系统评价腔内心电图在成人患者PICC导管尖端定位中的效果。

资料与方法

检索策略:使用计算机对中文数据库进行检索,包括中国知网(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、万方数据库(Wanfang),检索外文数据库PubMed、Embase、Cochrane,检索时间从建库到2018年7月,检索范围为公开发表的相关文献,不纳入灰色文献。文献检索由2名研究人员分别完成,文献检索结果使用EndNote X7软件管理。

文献纳入和排除标准:①纳入标准:纳入对象为置入PICC的成人患者;随机对照试验;关于腔内心电图端定位效果公开发表的文献;干预措施为腔内心电图定位和X线定位的比较。②排除标准:无法提取数据的文献;重复发表和质量低劣的文献。

文献质量评价:由2名研究人员分别独立完成文献的质量评价。采用Cochrane系统评价员手册5.1.0版质量评价标准进行评价。按照标准将文献质量依次分为A、B、C共3个等级。

资料提取与分析:使用RevMan 5.3软件对数据进行Meta分析。

结 果

文献筛选结果:计算机共检索出中、英文文献374篇,去除重复文献142篇,排除不符合主题、非随机对照试验92篇,进一步查找全文,剔除不符合纳入标准文献30篇,最终纳入文献20篇[3-22]。

文献基本特征:纳入RCT文献中包括研究对象4 681例,观察组2 336例,对照组2 353例。纳入文献发表的时间介于2012-2018年之间。

文献方法学质量评价:所有文献均为随机对照试验,采用Cochrane系统评价员手册5.1.0版质量评价标准对纳入的20篇文献进行质量评价,总体质量一般,评价结果均为B级。

导管尖端一次性到位率:共19篇文献报道了腔内心电图在PICC导管尖端一次性到位率。结果显示,使用腔内心电图和X线对PICC尖端一次性到位率差异有统计学意义[OR=6.40,95%CI:4.98~8.22,Z=14.51,P<0.000 01],腔内心电图定位尖端一次性到位率高于X线定位,见图1。

图1 导管尖端一次性到位率比较森林图

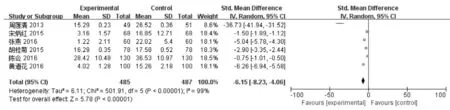

图2 置管时间比较森林图

图3 置管费用比较森林图

图4 静脉炎发生率比较森林图

置管时间:有6篇文献对腔内心电图和X线定位时间比较,结果异质性较高,故采用随机效应模型,分析结果显示,使用腔内心电图能明显短定位时间[SMD=-6.15,95%CI:-8.23~-4.06,Z=5.78,P<0.000 01],见图2。

置管费用:4篇文献对腔内心电图和X线定位置管费用进行了比较,结果显示,使用腔内心电图能明显降低置管费用[SMD=-22.17,95%CI:-29.77~-14.58,Z=5.72,P<0.000 01],见图3。

静脉炎发生率:2篇文献对腔内心电图和X线定位后静脉炎发生率进行了比较,结果显示,使用腔内心电图定位后静脉炎的发生率低于X线定位[OR=0.15,95%CI:0.05~0.43,Z=3.47,P<0.000 5],见图4。

讨 论

X线是深静脉置管定位的金标准,随着腔内心电图引导下置入PICC导管的应用,已成为静脉治疗领域关注的热点,该技术通过不断的临床试验和改良,已经较为成熟,临床应用前景较广。中心静脉导管尖端进入上腔静脉会诱导P波的变化,通常表现为振幅增大,高尖或双向P波,当导管尖端到达上腔静脉与右心房交点时P波会显著变化。

本研究结果表明,腔内心电图在PICC导管尖端一次性到位率高于X线,同时能缩短PICC置管时间,减少置管相关费用,降低机械性静脉炎的发生率,可在临床上进行推广运用。