嘉定区区域远程超声诊断中心健康运行与质量管理初探

2019-10-15徐荣田源何梅杨德斌王迎春何燕锋严凌凌

徐荣,田源,何梅,杨德斌,王迎春,何燕锋,严凌凌

1.上海健康医学院附属嘉定区中心医院 a.医务科;b.超声影像科,上海 201800;2.上海市嘉定区卫生事务管理中心,上海 201800;3.上海市嘉定区江桥镇(金沙)社区卫生服务中心 功能科,上海 201803;4.上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心 功能科,上海 201804

引言

分级诊疗作为深化医药卫生体制改革的产物,是实现有序就医的重要制度保证,也是为实现医改总体目标,实施“健康中国战略”服务的重要抓手之一[1-2]。2009年中共中央、国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》[3],国家政策首次提出分级诊疗概念。2015年9月国务院正式颁布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,这是国家层面首个分级诊疗顶层设计文件。分级诊疗要求基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动[4],其实质在于不同层次医疗服务机构在诊疗功能上的延续与分工协作[5]。《上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案(2016~2020年)》明确指出以“互联网+”思维为导向,探索“医疗+互联网”的融合方式,实现医疗服务线上与线下的资源整合,创新驱动医疗服务新模式[6]。目前超声已经全面应用于各种疾病的筛查、诊断和介入性治疗,且普及到了从三级甲等医院到乡镇卫生院的各级医疗机构,已发展为预防及临床医疗工作中不可或缺的学科[7-11]。基于互联网的集约化超声诊断中心建设及规范化运行成为推进分级诊疗制度的题中之义。

1 区域远程超声诊断中心建设和推进

嘉定区位于上海市西北部,面积436.16平方公里,共有12各街镇,常住人口159.67万人,外来人口占全区人口的63.3%[12]。区域医疗资源分配并不均衡,呈现北密南疏的现象。在“强基层、重社区”的医改背景下,上海市嘉定区以集约化医疗模式为抓手推进分级诊疗的落地实施。由嘉定区卫计委牵头,依托嘉定区中心医院建设区域远程超声诊断中心。该中心共在全部13家社区卫生服务中心及分中心设置终端,总共20位点,达到社区全覆盖。区域超声诊断中心于2017年3月试运行,2018年1月正式投入运营。在区域远程超声诊断中心的建设、推进、运行和质量管理方面进行了尝试和探索。

2 区域超声诊断中心运行模式和推进方式

2.1 超声诊断中心运行模式

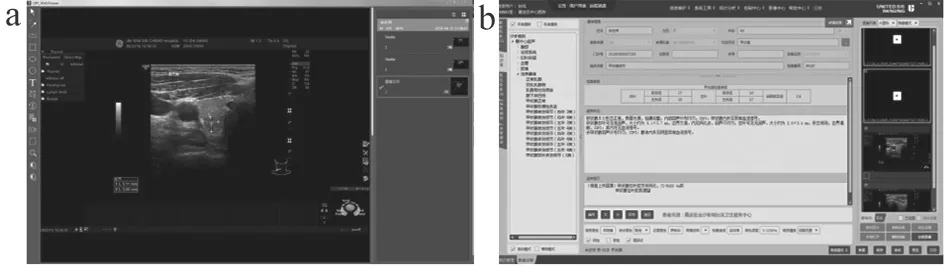

超声诊断中心的中心端由14名具备主治医师及以上职称的超声诊断医师组成,均有多年丰富超声诊断经验,采用轮班制,每天安排1~2名医师负责,确保社区上传的图像及时处理和诊断。超声诊断中心的工作模式按照诊断+会诊模式运行:①诊断模式指社区卫生服务中心超声医生将诊断中心规定上传的检查项目的检查图像按要求上传至超声诊断中心,由中心医生进行诊断并出具诊断报告,见图1;②会诊模式即社区卫生服务中心超声医生诊断疑难的病例,请求诊断中心会诊,中心医生根据上传图像及实时传送的检查影像,给出诊断意见并出具报告。

图1 区域超声诊断中心工作站

2.2 超声诊断中心运行推进方式

由于超声图像的采集对手法、体位、方法、图像质量、动态图像有较高的要求,为确保区域超声诊断中心项目的落地实施,真正为社区医生及百姓服务,超声诊断中心以单项目模式,以点带面的方式逐步推进运行。选择超声诊断特异性高,相关疾病社区常见、多发,社区卫生服务中心未开展或开展薄弱的项目进行远程诊断,目前开展的诊断项目为:甲状腺、颈动脉、椎动脉。由中心专家根据上海市超声质控要求,按照项目制定图像留存和上传具体要求,主要包括检查体位、留图手法、必须留存和上传的静态图、动态图等。通过集中培训的方式对社区超声医生及技师进行规范化培训和考核,借此保证图像上传的质量,从而确保诊断和会诊质量。

3 区域远程超声诊断中心运行情况

截至2018年6月30日,嘉定区区域远程超声诊断中心共完成远程报告3361例,其中远程诊断2484例(甲状腺1587例、颈部血管897例),远程会诊877例。其中在正式运营期间(2018.1.1~2018.6.30),共完成远程报告1998例,其中远程诊断1426例(甲状腺989例、颈部血管437例),远程会诊572例。

4 基于区域远程超声中心平台的超声诊断质量控制

远程超声诊断的质量控制是决定区域超声诊断中心顺利运行并进一步推广的关键因素。我院充分利用超声诊断中心平台,开发了区域质量控制管理系统,并按照上海市超声质控中心要求对各社区超声报告模板进行统一和规范化。对远程超声诊断质量进行评估,包括:①上传图像质量的质控评价;②诊断报告的书写质量的质控评价;③病例随访和讨论;④定期召集质控评价会议。同时利用诊断中心网络平台和音视频系统对社区医院展开超声诊断质控督查。

2018年5月我院首次采用区域远程超声质控中心平台进行区域超声质控督查。质控组全体专家借助嘉定区区域远程超声诊断中心平台查阅了上传数据和相关质控表单。利用音视频系统进行现场提问,通过超声诊断中心平台视频系统,实时抽查基本操作技能,并远程进行指导。

比较2018上半年与2017下半年两次区超声质控督查结果,见表1~2,2018上半年13家社区卫生服务中心平均得分96.12,较2017下半年提高了0.61%。2018年上半年质控检查优良率(评分85分以上,含85分)100%,优秀率88.23%(评分95分以上,含95分),较2017下半年提高了22.23%。且各医院均较上半年有所提高。

在质控督查效率方面,两次质控督查为相同的6位专家,13家社区卫生服务中心的质控督查2017年下半年共使用了6.5 d,人均1.08 d。而2018年上半年通过网络平台进行质控督查,共用了7 h,人均1.16 h,效率明显提高,且六位专家同时评估,保证了标准的一致性和评价的公正性。

表1 2017下半年嘉定区13家社区卫生服务中心超声质控督查评分(分)

表2 2018上半年嘉定区13家社区卫生服务中心超声质控督查评分(分)

因此,质控管理网络化在提高工作效率的同时,为质量监管工作带来了如下变化:①质控监管数据在线上报、实时抓取,避免了突击应付检查的现象发生;②全区质控表单统一、规范;③质控组专家一起评分,保证了标准掌握的一致性,体现了监管的公平公正;④实时操作,发现问题及时远程指导。

5 超声医技一体化工作模式的探索

目前国内超声检查及诊断均由超声医师完成,其实质是做了检查技师及诊断医师的工作[13-14]。此种工作模式的优点是诊断医师在实时扫查过程中随诊断思路调整检查方案,更好发挥超声的灵活性。其弊端主要表现在医生劳动强度大、缺乏分层诊疗、质量与数量矛盾、医疗资源配置不合理、工作效率较低。然而大部分的超声检查为筛查及普通检查工作。随着“超声+互联网”的应用,探讨和建立超声医技一体工作模式恰逢其时[15-17]。这种工作模式的特点是超声技师和医师分工明确。超声技师的学历的要求低,只需专项培训就可完成标准切面的图像采集和记录工作。超声医师根据相关病史和图像进行诊断,可以提高工作效率。这一工作模式的优点表现在:①具有中国特色的超声医师+超声技师,适合中国国情和临床需求;②符合国家分层和分级医疗的总体设想;③便于开展及加入以疾病为中心的多学科团队;④更高的工作效率;⑤更合理的资源应用,有效缓解超声医师培养周期长,人员紧缺的窘境;⑥相对更高的患者满意度。

为了进一步推进超声医技一体工作模式的顺利进行,目前仍需要在以下两方面进行深入开展。

(1)远程超声诊断规范化流程和标准化切面的制定。规范化的采集流程和标准化切面的制定是远程超声诊断的管理核心。但目前国内尚无标准化切面的相关统一规定。我们按照上海市超声诊断质量控制中心相关要求,结合嘉定区区域远程超声诊断中心开展的诊断项目,制定了甲状腺及颈部血管的远程超声诊断规范流程和标准化切面。包括:①患者体位;②探头频率;③扫查顺序;④图像采集要求;⑤必须上传图像内容和数量等。

(2)超声医师、技师检查规范化培训:①根据调研情况制定培训方案,采用“打包式”培训方案,开展甲状腺和颈部血管的专项实操培训,手把手教学,务必人人考核过关;②对于社区常见疾病腹部超声、妇科超声及急腹症超声等课程采用线上或线下的集体理论教学。

6 结论

综上所述,通过区域远程超声诊断中心的建设,为患者提供一体化、连续性的超声诊断治疗服务,构建了“政府主导、分级协作、合同管理、绩效支付”的新型分级诊疗模式的集约化医疗中心。网络化质量控制平台的应用有利于推行超声诊断操作规范、提高质量管理效率、促进医学超声学科的健康发展。