例谈阅读教学中的几种可视化思维图式

2019-10-15郑玉兰

□ 郑玉兰

思维可视化是指借助一系列图式或图式组合把本来不可见的思考路径、思考方法呈现出来,使学习过程清晰可见。学生不再是课堂上的看客,而是学习的主人。本文结合实际课例,着重介绍概念图、流程图和表单图等可视化思维图式,探究如何将其运用于学习过程中。

一、概念图

“概念图”表示的是知识间的关系,如知识间的层级结构与交叉关系等。在教学中运用“概念图”,能使学生从繁杂的文字中更快、更集中地提取信息,化解难点。在具体实施过程中,“概念图”往往有多种呈现形式。

(一)“花瓣图”——聚焦核心问题

抓住课文的核心问题往往会使阅读教学更简明、清晰,从而免去烦琐的分析和讲解。如人教版四年级下册《触摸春天》一课,学生初读课文之后将注意力聚焦到关键词组“神奇的灵性”上。围绕这个关键词组,学生提出了许多问题:什么是灵性?安静的灵性还表现在什么地方?为什么安静有这样神奇的灵性?为解决这些问题,教师引导学生展开学习、讨论、交流,用概念图的形式向学生呈现知识,如图1。

图1

(二)“同心圆”——厘清概念范围

在人教版五年级下册《再见了,亲人》这一课中,“战役”“战争”“战斗”这三个词语意思相近又相互区别,学生难以区分。利用“同心圆”这一直观的图式,就能很快地引导学生厘清三个词语的关系。在完成练习(如图2)的过程中,学生自然而然地对课文中的“抗美援朝战争”“上甘岭战役”产生了探究的兴趣。经过前面的学习,他们能够明确上甘岭战役是抗美援朝战争的一部分。

图2

(三)“概念圈”——明确词语内涵

在《再见了,亲人》一课的教学中,教师围绕课题中的“亲人”这一词语,用概念圈的形式(如图3)呈现课文中提到的这些朝鲜亲人,引发学生思考:送别的车站内有那么多的人,为什么课文只写了这三个人?她们有什么共同之处?概念图直观地向学生呈现答案:这三个人都是朝鲜人,且都是女人,都为志愿军战士付出了无数心血和巨大的代价。在此基础上,教师引发学生进一步思考:为什么课文里没有提到男人?通过引导,学生明白战争是残酷的,在朝鲜战争中,男人们都上了战场,女人在后方支持。课文中提到的三个人是所有朝鲜人民的代表。由此,“亲人”的内涵进一步扩展:课文中的“亲人”指的是所有的朝鲜人民。

图3

随着思维图式的逐步建立,学生的思维、情感、语言都得到了有效的发展,其语文核心素养也得到有效提升。

二、流程图

概念图往往能清楚地表示事物之间的关系,而流程图则能直观地呈现事情的过程。

(一)“情节梯”——概括课文内容

概括能力是阅读教学中须重点培养的一项能力。从三年级开始,教师就应有意识地培养学生概括段落、篇章主要内容的能力。

如教学人教版四年级下册《文成公主进藏》一课,教师引导学生找到并圈出故事中出现的藏族人名、地名,形成一个“情节梯”,并沿着这个“情节梯”(如图4),串讲课文故事,概括主要内容。

图4

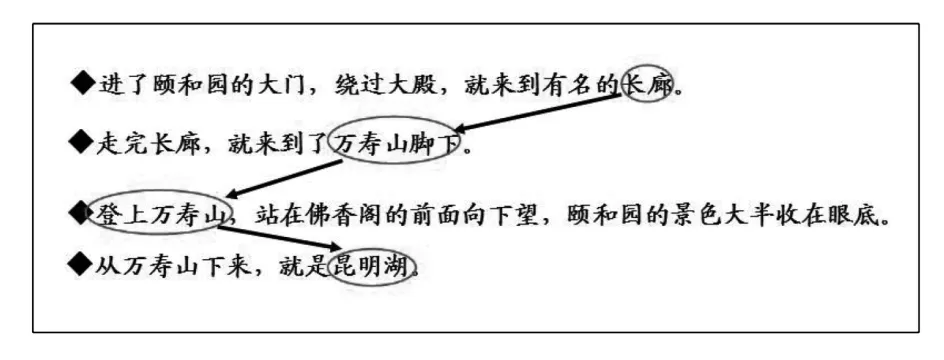

(二)“线路图”——厘清行文线索

教材中有一类文章是用“移步换景”的方法写的。对于这类文章,教师应创设学习情境,用当导游、画游览线路图的方式引导学生了解作者的行文顺序。学生的学习兴趣被点燃,学习的效果也将事半功倍。

例如人教版四年级上册《颐和园》一课的教学中,教师引导学生抓住表示地点转换的句子,圈出变换的地点,再用箭头将前后两个场地连接起来,形成作者的游览线路图(如图5)。同时,教师可以引导学生将这些地点串联成一句话,学生由此能很快理清课文的写作顺序。

图5

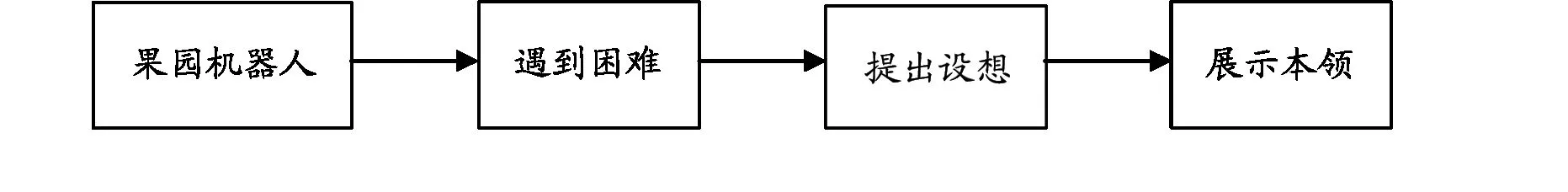

(三)“支架图”——优化语言表达

学生的语言运用从模仿开始。课文的表达方式是最好的范例。教学中,教师应引领学生明晰课文的表达脉络,为学生搭建起语言表达的支架,使学生的语言训练有所依托,从而优化学生的语言表达。

如在教学人教版三年级下册《果园机器人》一课时,学生在教师的引导下,完成了展示课文表达脉络的支架图,如图6。

图6

在此基础上,教师提供一定的语言范例,让学生迁移运用,学生的表达就会更有效。

现在的爸爸妈妈又要上班,又要照顾孩子,实在忙不过来。你会想,请( )机器人来帮忙啊!( )机器人能( ),能( )。有了这样的机器人,大人就可以安心工作了。

有了上述支架,学生能够根据实际情况给出相应答案。实际上,建立语言表达支架的方式有很多,根据不同的表达需要,教师还可以尝试建立“探究式”“实践式”等支架,让学生的语言输出更丰富。

(四)“连环圈”——展开思维过程

教学人教版五年级上册古诗《秋思》时,教师要求学生把诗的内容写成一个故事。在读通诗句、理解诗意的基础上,教师可以利用可视化思维图式,引导学生把诗的内容概括成几个画面,如图7。这些具体的画面使学生的思维过程得以呈现,学生的语言有了依托,表达就会更有“物”。

图7

在可视化思维图式的帮助下,教师能顺利地搭建学习支架,带领学生进入学习情境,引导学生独立探索、合作学习,从而提高学习效率。

三、表单图

在实际教学中,有些图式兼具了“图形”和“表单”的形式和作用,能引导学生更好地感知、理解课文内容。

(一)“肖像画”——感知人物形象

学习人物类的课文,最主要的研读话题是“人物有什么特点,你是从哪里感受到的”,然后围绕话题展开学习活动。这一方法的弊端是不易激发学生的兴趣,课堂可能会成为个别学生的展示台。在教学人教版六年级上册《我的伯父鲁迅先生》一课时,教师摒弃了环环相扣的提问,而是用“肖像画”的方式引导学生读课文,感受人物形象,如图8。

图8

“肖像画”不仅可以描摹人,也可以用来描述物品或者景色,且各项内容都可以进行提炼和补充。通过“肖像画”,整篇文章的内容能够清晰明了地呈现在学生眼前,学习难度降低,学习兴趣增强。

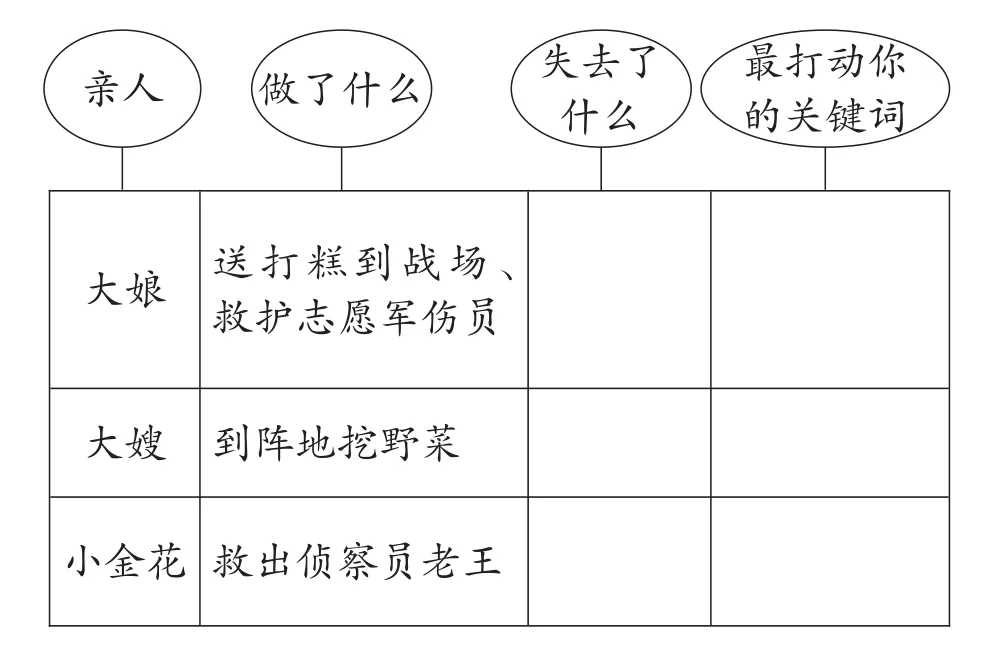

(二)“事件图”——研读重点内容

教学《再见了,亲人》一课,在前期的学习交流中,学生已经明确了“大娘”“大嫂”和“小金花”的身份。此时教师再让学生分别用一句话概括这些人物“做了什么”,并写出“最打动你的关键词”。课堂学习围绕一张“事件图”(如图9)展开,重点内容一目了然,便于研读和深化学习。在交流研读的基础上,学生还对“雪中送炭”“唯一”“同归于尽”“代价”等关键词语进行细细品读,通过朗读交流体会朝鲜亲人对战士们“比山还高比海还深”的情意。

图9

(三)“对照图”——帮助比较分析

很多课文中都会出现彼此之间并列、对立的文本要素,采用“对照图”的方式对其进行罗列,就能清晰地反映课文所涉主人公间的关系,让学生更直观地了解文本、品悟道理。如教学人教版六年级下册《桃花心木》一课,教师将树苗的生长和人的成长用图式的方法进行比照(如图10),起到明显的对比效果,让学生一目了然。

图10

(四)“任务图”——指向核心要素

任务图是教师提供给学生进行自主学习以达成学习目的的一种支架,它指向学生“学什么”“怎么学”等核心要素。如《再见了,亲人》一课的教学中,在理解了课文内容的基础上,教师用学习任务图引导学生关注课文的表达方法,如图11。

图11

任务图充分关注小组内每个学生的学习需求。通过小组内的交流合作,每个学生都呈现了自己的学习成果。随后,教师随机抽取小组在班级内进行成果汇报。在组与组之间的对话中,学生的语文学习能力和核心素养得到了明显提升。

综上所述,小学语文阅读教学中采用可视化思维图式的教学方法,能聚焦学情,使课堂结构化。学生能够在图式的引导下,自觉、自发地进入学习情境,并用独立探索与小组合作相结合的学习方式,进行有效的学习活动。从某种意义上来说,可视化思维图式是立足生本、凸显语文学习思维的一种理念的呈现,是帮助学生的思维能力从低阶迈向高阶的有效举措。学生在实践的历程和内化中,拓展了视野,发展了核心素养。