明清时期西北地区最大的书院:关中书院及其藏书楼

——兼探其选址与规划设计的文化艺术内涵

2019-10-14西安碑林博物馆710000

(西安碑林博物馆 710000)

马艺蓉 (陕西历史博物馆 710000)

曹铭婧 (西安文物研究所 710000)

引言

位于古城西安南门里东侧、始建于明朝的关中书院,是古城璀璨的文化亮点,现遗址与著名的西安碑林博物馆(曾为孔庙、西安府学等地)、宝庆寺塔为邻,构成了亮丽的文化风景线——此地因此而称书院门,且成为古城文化街区!

该文化遗址现已成为西安文理学院师范学院及其附属小学所在地,西边保留至今的宝庆寺塔与其交相辉映,使其更具历史文化内涵……。

现古西安城,是在明徐达将军赶走元军后,且在开国皇帝朱元璋“高筑墙、广积粮、缓称王”之治国方略与思想指导下,于明洪武三年(1370年)始建,洪武十一年(1378年)完工之辉煌建筑。

为进行省级课题研究,马光华率朱凌玮、曹铭婧等同志亲赴实地考察,且检索多部文献……

一、关中书院:璀璨的古城文化亮点

在陕西省政府所立的文化遗址保护碑背面,简述了关中书院:“关中书院在今西安城南城门内宝庆寺之东,是明清以来享有盛名的学术机构……明神宗万历年间(1573年-1620年),关中著名学者冯从吾……即在宝庆寺内讲学,大力宣扬儒家学说,被称为理学大师。后因学生日增,于是另辟新址,建立了关中书院。当时声教所及,四川、甘肃、河南、湖北等地学生也多负籍前来就学,明清两代陕西理学的崛起和文风的昌盛,与关中书院有着密切的关系……。”

由上述又可推论出:关中书院始为冯从吾等私人所办。

又检索清朝及当代有关文献:

雍正十一年(1733年),皇帝诏令各总督、巡抚于其驻节之地建立省会书院:“谕内阁:各省学政之外,地方大吏每有设立书院聚集生徒讲诵肄业者……则书院之设,于士习文风有裨益而无流弊,乃朕之所厚望也。”

在此圣旨下,各省会相继建立书院,“于是,总督、巡抚奉诏在各省省会相继建立了置于其直接控制之下的23所省级书院,它们是:莲池书院,在保定,属直隶省(今冀、京、津)……关中书院,在西安,属陕西省……”

另有文献载:“清雍正十一年(1733年)赐帑银1000两以增膏火,列为省城书院。”此点说明了皇帝下诏后,政府给予了关中书院财政支持。

关中书院具体成立于哪一年?我们进行了追踪检索:

“公元1608年,戊申,明万历三十六年,被迫辞官归里的冯从吾在宝庆寺讲学。一年后又在寺东的小悉园创建关中书院,当时川、甘、豫、冀等地的青年纷纷前来拜师就学。每逢开讲,‘环而听者常过千人,坛台之盛况绝今古’”

上述文献可推论出:

关中书院成立于公元1609年(明万历三十七年);

关中书院成立后,还有众多外省学生前来拜师就学:“环而听者常过千人,坛台之盛况绝今古!”可见学院之盛况,因此又可推论:

关中书院时为西北地区最大的书院!且吸引了西南、华北等地区的学生。

二、关中书院之藏书楼:斯道中天阁

同其他书院一样,关中书院也附有一个藏书楼:书院——教育、读书、藏书、祭祀之多重功能。

“书院起源于唐代,原为藏书、修书的机构,后虽成为授徒育才或讲学肄业之所,但仍注重藏书,以备学者阅读,建有藏书楼、尊经阁等。学界认为中国古代书院有三大功能,即教学、藏书和供祀,书院的主要建筑也与此相应为讲堂、藏书楼阁和供祀祠。”

笔者研究且认为:中国最早的官府书院为唐朝的集贤殿书院,且具有国家图书档案馆性质,也位于唐长安城之大明宫与兴庆宫等处,“书院是我国历史上文化与教育事业的重要组成部分,唐朝……西京长安之大明宫……其中的集贤殿书院之文化设施,经考证认为:唐朝的(编辑)出版社及(国家)图书馆,且为我国最早的官府书院……。”

由此可见:书院具有教育与图书藏书之多重功能,因此书院内多设有藏书丰富的藏书楼,关中书院的藏书楼(图书馆)应为“斯道中天阁”,据西安建筑科技大学刘诗瑶学位论文《明清关中书院园林的研究》中谈到:“藏书是书院的灵魂之所在。和教学区相比,藏书楼一般位于讲堂的后面,环境更加私密和安静……关中书院的藏书楼原位于允执堂之后,名为斯道中天阁,是书院整体建筑群中最高的建筑物,同时也是书院的标志。”

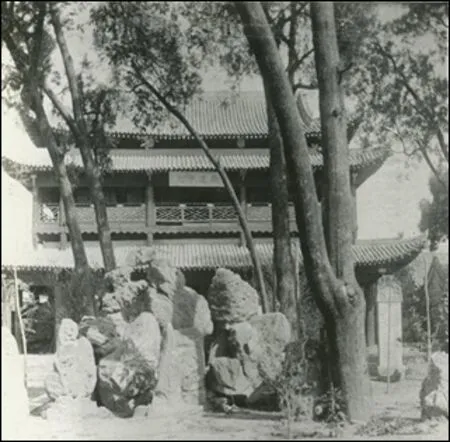

请看某书中所附照片:

1907年所摄“斯道中天阁”照片

照片所摄楼阁及其周围环境也体现了其历史文化艺术底蕴——园林环绕楼阁,青石林立……。

值得指出:1907年所拍的此照片,此阁应已成为陕西优等师范学堂的“图书馆”了——“1902年……关中书院改为‘陕西优级师范学堂’”

斯道中天阁建于哪一年?

另有文献对“斯道中天阁”记载:

“明天启初年,阐党魏忠贤为首的宦官集团,权倾朝野。陕西的宦官党羽迎合魏忠贤禁毁天下书院旨意,捣毁了关中书院,并把书院‘斯道中天阁’中供奉的先圣塑像‘掷之城隅’。”

此段文献证明了:明朝天启初年(1621年)之前,已经建成了“斯道中天阁”!因此推论:

斯道中天阁应建于关中书院成立之后(明万历三十七年)及明天启初年之间:“1609年——1621年。”赵力光所著文献支撑此观点:“万历三十七年,(1609年)10月……三年后,新任布政史汪道亨于书院建‘斯道中天阁’一座,以祭孔子。”

而斯道中天阁中的图书应按“经、史、子、集四部分类法”进行分类管理。

三、关中书院选址及规划设计的文化艺术内涵

(一)选址的文化艺术内涵——东邻孔庙、西安府学等;西邻宝庆寺

关中书院选址于西安城内,紧靠南门之东,西邻宝庆寺,东邻孔庙、西安府学等,具有深厚的历史文化选址理念。

关中书院选址于孔庙、西安府学等之西——公元1103移址于此的上述机构,现为西安碑林博物馆所在地;宝庆寺之东——该寺初建于隋文帝仁寿年间(601年-604年),塔始建于唐文宗时期(827年-840年),明景泰年间(1450年-1457年)将“塔这一文化建筑整体”搬迁于今址,是文化传承理念的体现;也是古今文化史、建筑史、宗教史一大奇迹!

书院选址于此:文化机构群内,再建文化设施,更加浓重该建筑群的文化氛围!

关于西安碑林博物馆——原孔庙、西安府学等迁建于此地的时间,众说纷纭、莫衷一是。路远通过分析,得出这样的结论:“北宋元佑二年(1087年)由吕大忠主持的唐石经的第二次迁置,是由原唐‘尚书省之西隅’迁往当时的府学所在地——‘府城之坤维’的;16年之后的崇宁二年(1103年),才由虞策将府学、孔庙及唐石经一并迁建于‘府城之东南隅’,即碑林现址。”

关中书院及周围的文化机构群,从古至今,始终充满着浓重的文化教育气息,彰显着古城西安深厚的文化底蕴,以关中书院命名的书院门街区,也为西安的文化名片:“牌楼正中‘书院门’三个颜体大字,道劲有力,熠熠生辉,灿然醒目。两边浑圆敦实的朱色门柱上‘碑林藏国宝,书院育人杰’的楹联,画龙点睛地道出了书院门街深厚的文化底蕴。”书院门现已成为文化商业街:“书院门地段商业氛围的形成起初是一些人拿了宣纸,到碑林里拓片了来卖。后来前来赏玩古玩画的人越来越多,逐渐形成了一条充满“场所文化”氛围的街道,承载着文化传播的作用。”

(二)关中书院的院落规划设计艺术

关于关中书院的院落设计,据史飞翔研究:“关中书院位于西安市南门里东侧,由明代陕西著名理学家、教育学家冯从吾创建……于明万历三十七年(1609年)……于寺东南小悉园,改建关中书院。时建讲堂6间,题匾“允执”(即后称的允执堂)。左右各有屋四间向南排开,东西号房各六间;堂后假山一座,前有方塘半亩,竖亭于中……。”

整齐、错落有致的教室编排,且造有假山、池塘、亭子,可谓有山有水有亭子,是古代文人乃至当代文人闲情雅致、修身养性、读诗作画、进行学术研究与探讨的理想的幽静场所——世外桃源,亦为关中书院院落设计的艺术特色:“关中书院成为西安城里环境幽雅、书声琅琅、夺席谈经、卓彼关儒的求学之地。”

上段引文中,也支撑了“关中书院成立于明万历三十七年(1609年)”的观点。

课题组织者马光华曾数次进入西安市五中、西安师范学校——原关中书院遗址进行游玩,首先映入眼帘的是:绿树成荫,树种多样,槐、松、柏、梅各种树木,林立道路两旁及院落丛中;接着看到的便是青砖大瓦房,古色古香的历史建筑比比皆是,深具文化底蕴,尤其是许多建筑上雕龙刻凤,使其更彰显中国传统文化之特色——此为古人院落景观设计的一大文化艺术特色,也为古代各族人民勤劳勇敢智慧的结晶。

四、关中书院的演变

二十世纪初,随着变法维新思想及“西学东渐”,光绪皇帝在全国范围内下诏:创办及改造旧学堂为新学堂,关中书院随之改为“陕西优级师范学堂”,文献载:“1902年……西安城内考院及‘崇化书院’旧址,改设‘陕西省大学堂’。关中书院改为‘陕西优级师范学堂’”且附有最早男女同校的附属小学——也为“变法维新”、“西学东渐”影响下的产物:“关中书院……西边不远的陕西省最早移风易俗、男女合校的西安师范附小相呼应,成为中华民族文化永不枯竭,弦诵不辍、后继有人的标志。”

陕西省大学堂即为现在的全国重点大学:西北大学。

五、结语

调研及检索文献后认为:关中书院为明清时期西北地区最大的书院,与著名的西安碑林博物馆(曾为孔庙、西安府学等)、宝庆寺塔为邻,构成了亮丽的文化风景线与风景区;书院且附有藏书楼——斯道中天阁,为中国历代书院之所共有特征:教书、藏书……的功能,其藏书应为“经、史、子、集四部分类法”分类管理……整齐、错落有致的教室编排,且造有假山、池塘、亭子,可谓有山有水有亭子,是古代文人乃至当代文人闲情雅致、修身养性、读诗作画、进行学术研究与探讨的理想之幽静场所,亦为关中书院院落规划设计的艺术特色。1902年,关中书院改为“陕西优级师范学堂”,现为“西安文理学院师范学院”,且附有“师范学院附小”、校长为牛西运。该区域已称为“书院门(商业)文化区”——名称源于“关中书院”。