广汉太守沈子琚绵竹江堰碑考释

2019-10-14德阳市文化馆618000

(德阳市文化馆 618000)

张 敏 (四川建筑职业技术学院 618000)

据清嘉庆版《绵竹县志》记载“广汉太守沈子琚绵竹江堰碑”(下简称“江堰碑”)于东汉熹平五年立于绵竹汉旺今绵远河河口处,记载兴水利,整农耕之事,相传其碑文系东汉的著名书法家蔡邕所作,为绵竹时代最早的碑刻,是东汉时四川地区农业发达的重要佐证,是汉代碑刻之代表,蜀中罕有,多有来此寻觅而不得者。笔者通过大量走访,多方查找,在多种史料中均找到关于江堰碑的记载。

记载江堰碑的著作包括宋代洪适所著《隶释》,清代李调元著《蜀碑记补》以及《秦汉篆文考》《天下碑录》,清嘉庆、道光版的《绵竹县志》也有言及。更为可贵的是,笔者得以在绵竹文史专家宁志奇先生处查阅到绵竹书法家萧山于20世纪70年代后期临摹的民国绵竹人王赞叔手书《东汉绵江堰碑》摹本。通过对这些史料的对比、研究,可以发现以《隶释》和《东汉绵江堰碑》记叙最为全面详实。通过这些史料也可初窥“江堰碑”之原貌。

我国汉代石刻文字存世较少,而四川地区的汉代石刻碑志,据《四川文物志》著录仅有30通,加上2000年芦山新出土的《赵仪碑》,2005年都江堰出土的《郭择赵汜碑》,1以及2010天府广场出土的《阳嘉二年李君碑》《元嘉二年裴君碑》,2应为34通。类似江堰碑这种记录相对完整,历史信息反映全面的碑刻更是少之又少。

细数相关文献和著作,尚无对针对江堰碑的考释,在此笔者试对该碑稍作粗浅考释。

一、绵竹江堰碑的历史

《隶释》第十五卷载“广汉太守沈子琚绵竹江堰碑今在汉州,灵帝熹平五年立……石多剥缺,文句断续。”3

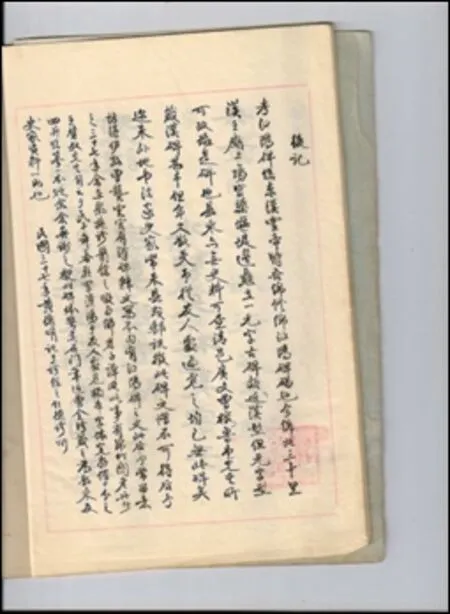

绵竹人黄德民民国三十七年七月在记载《东汉绵江堰碑》的后记中说:

考江堰碑系东汉灵帝时,吾绵修绵江之碑碣也。今绵北三十里汉王庙(汉旺镇)上场官渠堰堤边矗立一无字古碑,颇近汉型,惜无史料可考。清邑人曾榕鲁堂先生所藏汉碑甚丰,因年久散失,遍觅立而不得。后访得其裔孙曾云官有汉碑释文写本,内有江堰碑之文,然亦不可见,予恒惴惴焉。曾与乡君子谈及此事,有王赞叔者,自云民国十年春,驻军灌阳于友人处见此碑拓本,字迹完好者仅十分之四,遂临一本。王君出示以赠余,观其体势类石门,笔法近曹全,诚汉碑之上品也,余喜而珍藏之。以为编修史家资料之一助也。4

由此可见,江堰碑当为汉灵帝熹平五年所立,即公元176年,因当时太守、县令大兴水利而立之记事碑,由刻立时到南宋到民国一直屹立于绵江岸边。至宋时该碑已历经千年,碑文字迹模糊,石碑已为岁月侵蚀,碑体风化,文句断续,但是通过尚能辨认的字迹可以推测出碑文大意。至民国三十七年(1947年)该碑已严重受损,字迹无法辨认,仅见石碑立于江岸,碑体尚存。而据调查,至二十世纪六十年代早期,政府在汉旺绵远河口处修建横跨绵远河,连接绵竹平坝和山区的重要纽带——绝缘大桥,江堰碑在当时即被深埋于绝缘桥桥墩之下,至此江堰碑消失在人们视线中。

二、绵竹江堰碑碑文

观绵竹王赞叔所临江堰碑拓片的摹本,可知碑文仅存十分之四,共261字,据摹本可见碑文全文及字体风格,其碑字体“体势类石门,笔近曹全”,为汉代碑刻巅峰之作,汉代碑刻之代表。

宋人洪适所著《隶释》为我国最早辑录汉魏石刻的文字专著,共荟萃汉魏碑碣一百八十九种,并附以考释。江堰碑作为汉魏石刻之代表,更是详细记录于其中。对比绵竹王赞叔临江堰碑拓片的摹本和《隶释》可知,《隶释》记录江堰碑碑文264字,较王赞叔摹本多三字,且摹本中存在“辅”字位置颠倒的问题,相较之下《隶释》碑文更为详尽,考其年代,《隶释》成书于宋代,而摹本成于民国时期,《隶释》内容当更为可信,而王赞叔摹本对于研究碑文字体体势也是独一无二的珍贵资料。

言及碑文当以《隶释》为信,据《隶释》第十五卷记载,江堰碑碑文如下:

熹平五年五月辛酉朔一日辛酉。绵竹县南(缺一字) 川(缺二字)宫(缺一字)黄(缺)化出家钱建(下缺)汉世诚明,广被四表。南域野居蛮夷(缺五字)笺贼(缺)连(缺)百姓被(下缺)三年十月广汉太守颖川长野县沈君讳(缺)字子琚绵竹令安定樊君讳(缺)以四年三月到官视事,到官之初,移风(缺三字)占世土百姓吏民皆有(缺二字)之(缺五字)弱不安躬耕者少溉田丘,诸县崩滩(缺)以陂田(下缺)诚道(缺五字)施以周邵之化疾犯王宪(缺)意吏民(缺四字)君遣(下缺)悉(缺)其本息缮 崩滩化开渠口成而山足(缺)崖(缺)下(下缺)君遣掾(缺三字)郑施都求掾仪尹便且(缺)水曹掾王(缺)史(下缺)刑世章矩功又破截崖足开(缺)本(缺二一字)民(缺五字)池(缺四字)甫田千(下缺)难乾易水由池中通利便好水未(缺)田即到下(缺)绵竹(缺)足(缺四字)消散五稼丰茂(缺)民归附永(缺三字)辞曰圣帝明明(缺)兰(缺)郡(缺二字)望(下缺)川(缺五字)欲行之兮(缺四字)以威德兮辅(缺三字)夏(缺二字)后兮(下缺)时成(缺)兮(缺)甚(下缺)县丞犍为属国王卿讳(缺)字季河宣阳(缺五字)水曹史杜兹字子仁共章(缺三字)5

考其碑文,虽断续不全,但碑刻大意明晰。其碑首句 “熹平五年五月辛酉朔一日辛酉”,在同一句中连续出现两个“辛酉”纪年的现象极为少见。之所以出现此种现象,据明代著名学者、思想家顾炎武所著《日知录》可知:“汉人之文有即朔之日而必重书一日者,广汉太守沈子据《绵竹江堰碑》云:‘嘉平五年五月辛酉朔,一日辛酉。’《绥民校尉熊君碑》云:‘建安计一年十回月丙寅朔,一日丙寅。’。”6即汉代文章遇有即朔之日重书一日之习惯,故在同一句中出现两个“辛酉”也就不足为奇。

碑文记载了该碑刻立时间为东汉熹平五年(176年),为东汉汉灵帝刘宏在位的第十年。广汉郡太守沈子琚于熹平三年(174年)十月到郡,绵竹县令樊某熹平四年(175年)三月到县,郡县官员到任后率领民众在绵竹境内移风惠民,修河治水的事迹。在郡县主官到任之初,“躬耕者少,溉田丘荒,诸县漰灉”,沈子琚就:“施以周邵之化……缮作漰灉,化开渠口……都水掾仪尹……又破截崖足,开……。”结果:“水由池中,通利便好,水……五稼丰茂……民归附……。”洪适说:“碑称其视事之初,百姓躬耕者少,溉田丘荒,有遣都水掾水曹史等姓名,有缮作漰灉之句,又有陂田及渠口之字,末云水由池中,通利便好,五稼丰茂,人民归附,所纪盖水利之事也。”

在秦汉时期,政权体制以郡县制为主,秦统一之后设36郡,后增至48郡,汉代沿袭这一制度。7《华阳国志》载:“广汉郡,高帝六年置”。8东汉时期广汉郡有属县十一,其中包括设郡之初的绵竹县。郡府的长官在秦时称郡守,汉代改称太守,太守上承朝廷诏令,下理所属各县,负责一郡政务。9由此,沈子琚在当时实为封疆要员,主管广汉一郡,由其亲自倡修水利,移风惠民,可知在当时社会农业的主体地位及地方政权“以农为本”的执政思路。

绵竹县直属于广汉郡,是汉时的基层地方政权,由碑文可知熹平四年县令樊某到县视事。据史书载汉时县的长官“万户以上为令”,“减万户为长”,10据此绵竹在东汉时人口已然众多,为当时的一个大县。两汉时期四川的经济取得较大发展,逐渐赶上、甚至在某些方面超过了内地,四川盆地成为全国经济最发达的地区之一。《汉书·地理志》描写巴蜀的富饶说:“巴、蜀、广汉本南夷,秦并以为郡。土地肥美,有江水沃野、山林竹木、疏食果实之饶。南贾滇、僰僮,西近邛、笮马旄牛。民食稻鱼,无凶年忧。”

东晋常璩《华阳国志》记载,汉时,“绵与雒各出稻稼亩收三十斛至五十斛”(1300斤以上),其产量已居全国之冠。当时,绵竹这片区域已成为蜀中富庶的地区之一,江堰碑所描述的“水由池中,通利便好,五稼丰茂,人民归附”更是这一繁荣景象的实物佐证。

从碑文来看,在职官设置上汉代也有了专门管理水利的机构和人员。如碑文中有都水掾、水曹掾等管理水利官吏的记载。东汉时期在郡府中设置有“都水”部门,专门负责管理水利事务。在郡守的掾吏班子中还专门设置“都水掾”官职,为太守的专职水利秘书,顾问。江堰碑碑文中就出现了“都水掾仪尹……水曹掾王……”的记述。《汉碑集释·华山碑》载有京兆尹“都水掾霸陵杜迁”的描述。都江堰出土的李冰石像即为汉灵帝时蜀郡都水掾尹龙、都水长陈壹所造。在西安汉城也曾出土“蜀都水印”的封泥。11

从水利建设的角度来看,农田水利工程的修建,对农业的发展起到了很大的促进作用。水利设施的改善和兴修促进农业生产,百姓喜悦之情,跃然纸上。在四川地区,秦时所修的都江堰,汉代得到继续维修改进。1974年在都江堰就出土汉灵帝建宁元年(168年)所造的李冰石像。此外,汉代还兴修了不少新的水利工程。如汉景帝时,蜀郡守文翁“穿湔江口,溉灌繁(县)田千七百顷”,即自今灌县城南穿渠,分内江水为蒲阳河,灌溉彭县一带土地。大约西汉时,又在武阳县“藉江为大堰,开六水门,用灌郡下"。此渠即今新津城南的解放渠,旧称通济堰,引岷江、南河水灌溉彭山、眉山一带农田。东汉又在广都(今双流)县境开凿望川源,引取郫江水灌广都田,此渠即今新开河。汉灵帝熹平中,广汉太守沈子琚在绵竹县境绵水上修堰开渠,使“五稼丰茂”。12由此四川地区的水利建设在两汉时期迎来一波高潮,从而才有了天府之国,水旱由人的美好场景。江堰碑反映的广汉太守沈子琚在绵竹县境绵水上修堰开渠的这一事迹也被载入了《四川省水利志》。

综上,江堰碑反映和记载了东汉时期绵竹民众在郡县官吏带领下大兴水利的事迹。虽然碑刻现已深埋于地下,但其摹本及历代碑文记录仍然发挥着重要作用。该碑是绵竹乃至四川在东汉时期即为农业经济发达地区的重要佐证,为考证东汉时期政权组织结构,职官设置、东汉时期水利史研究等方面提供了重要的考古资料。而《东汉绵江堰碑》摹本基本反映了原碑刻的字体原貌,对研究汉代碑刻书法艺术具有重要参考价值。由此,江堰碑值得进一步关注和研究。

注释:

1.林向.《都江堰渠首外江新出土汉碑的初步考察》.《成都文物》,2007年3期.

2.鲜琦.《蓉城惊现东汉石碑 后人初解成都幸福》.

3.(宋)洪适撰,《隶释》卷十五《广汉太守沈子琚江堰碑》,第161页,中华书局,1986年.

4.王赞叔.《东汉绵江堰碑》摹本。

5.(宋)洪适撰,《隶释》卷十五《广汉太守沈子琚江堰碑》,第161页,中华书局,1986年.

6.(明)顾炎武著,黄汝成集释.《日知录集释》,第472页,世界书局,1936年.

7.9.10.《中国历代官制》,第60、61、63页,齐鲁书社,1993年版.

8.(晋)常璩撰,刘琳校注:《华阳国志校注》卷三《蜀志》,第129页,成都时代出版社,2007年.

11.罗开玉.《四川通史》第二册,第251页,四川大学出版社,1993年.

12.蒙默,刘琳,唐光沛,胡昭曦,柯建中.《四川古代史稿》,第81页,四川人民出版社,1989年.