健康中国行动(2019—2030 年):总体要求、重大行动及主要指标

2019-10-11健康中国行动推进委员会

健康中国行动推进委员会

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。党的十八大以来,我国卫生健康事业取得新的显著成绩,医疗卫生服务水平大幅提高,居民主要健康指标总体优于中高收入国家平均水平。随着工业化、城镇化、人口老龄化发展及生态环境、生活行为方式变化,慢性非传染性疾病(以下简称慢性病)已成为居民的主要死亡原因和疾病负担。心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病导致的负担占总疾病负担的70%以上,成为制约健康预期寿命提高的重要因素。同时,肝炎、结核病、艾滋病等重大传染病防控形势仍然严峻,精神卫生、职业健康、地方病等问题不容忽视,重大安全生产事故和交通事故时有发生。党的十九大作出了实施健康中国战略的重大决策部署,充分体现了对维护人民健康的坚定决心。为积极应对当前突出健康问题,必须关口前移,采取有效干预措施,努力使群众不生病、少生病,提高生活质量,延长健康寿命。这是以较低成本取得较高健康绩效的有效策略,是解决当前健康问题的现实途径,是落实健康中国战略的重要举措。为此,特制定《健康中国行动(2019—2030 年)》。

1 总体要求

1.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立“大卫生、大健康”理念,坚持预防为主、防治结合的原则,以基层为重点,以改革创新为动力,中西医并重,把健康融入所有政策,针对重大疾病和一些突出问题,聚焦重点人群,实施一批重大行动,政府、社会、个人协同推进,建立健全健康教育体系,引导群众建立正确健康观,形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境,促进以治病为中心向以健康为中心转变,提高人民健康水平。

1.2 基本路径

1.2.1 普及健康知识。把提升健康素养作为增进全民健康的前提,根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进,让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力,实现健康素养人人有。

1.2.2 参与健康行动。倡导每个人是自己健康第一责任人的理念,激发居民热爱健康、追求健康的热情,养成符合自身和家庭特点的健康生活方式,合理膳食、科学运动、戒烟限酒、心理平衡,实现健康生活少生病。

1.2.3 提供健康服务。推动健康服务供给侧结构性改革,完善防治策略、制度安排和保障政策,加强医疗保障政策与公共卫生政策衔接,提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进一体化服务,提升健康服务的公平性、可及性、有效性,实现早诊早治早康复。

1.2.4 延长健康寿命。强化跨部门协作,鼓励和引导单位、社区、家庭、居民个人行动起来,对主要健康问题及影响因素采取有效干预,形成政府积极主导、社会广泛参与、个人自主自律的良好局面,持续提高健康预期寿命。

1.3 总体目标

到2022 年,覆盖经济社会各相关领域的健康促进政策体系基本建立,全民健康素养水平稳步提高,健康生活方式加快推广,心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病发病率上升趋势得到遏制,重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控,致残和死亡风险逐步降低,重点人群健康状况显著改善。

到2030 年,全民健康素养水平大幅提升,健康生活方式基本普及,居民主要健康影响因素得到有效控制,因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低,人均健康预期寿命得到较大提高,居民主要健康指标水平进入高收入国家行列,健康公平基本实现,实现《“健康中国2030”规划纲要》有关目标。

2 重大行动及主要指标

2.1 健康知识普及行动和主要指标(表1)

每个人是自己健康的第一责任人,对家庭和社会都负有健康责任。普及健康知识,提高全民健康素养水平,是提高全民健康水平最根本最经济最有效的措施之一。当前,我国居民健康素养水平总体仍比较低。2017 年居民健康素养水平只有14.18%。城乡居民关于预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药、应急避险等维护健康的知识和技能比较缺乏,不健康生活行为方式比较普遍。科学普及健康知识,提升健康素养,有助于提高居民自我健康管理能力和健康水平。《中国公民健康素养——基本知识与技能》界定了现阶段健康素养的具体内容,是公民最应掌握的健康知识和技能。

2.1.1 行动目标

到2022 年和2030 年,全国居民健康素养水平分别不低于22%和30%,其中:基本知识和理念素养水平、健康生活方式与行为素养水平、基本技能素养水平分别提高到30%、18%、20%及以上和45%、25%、30%及以上,居民基本医疗素养、慢性病防治素养、传染病防治素养水平分别提高到20%、20%、20%及以上和28%、30%、25%及以上;人口献血率分别达到15‰和25‰;建立并完善健康科普专家库和资源库,构建健康科普知识发布和传播机制;中央广电总台对公益性健康节目和栏目,在时段、时长上给予倾斜保障;建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制;医务人员掌握与岗位相适应的健康科普知识,并在诊疗过程中主动提供健康指导;中医医院设置治未病科室比例分别达到90%和100%。鼓励各主要媒体网站和商业网站开设健康科普栏目。提倡个人定期记录身心健康状况;了解掌握基本中医药健康知识;掌握基本的急救知识和技能。

表1 健康知识普及行动主要指标

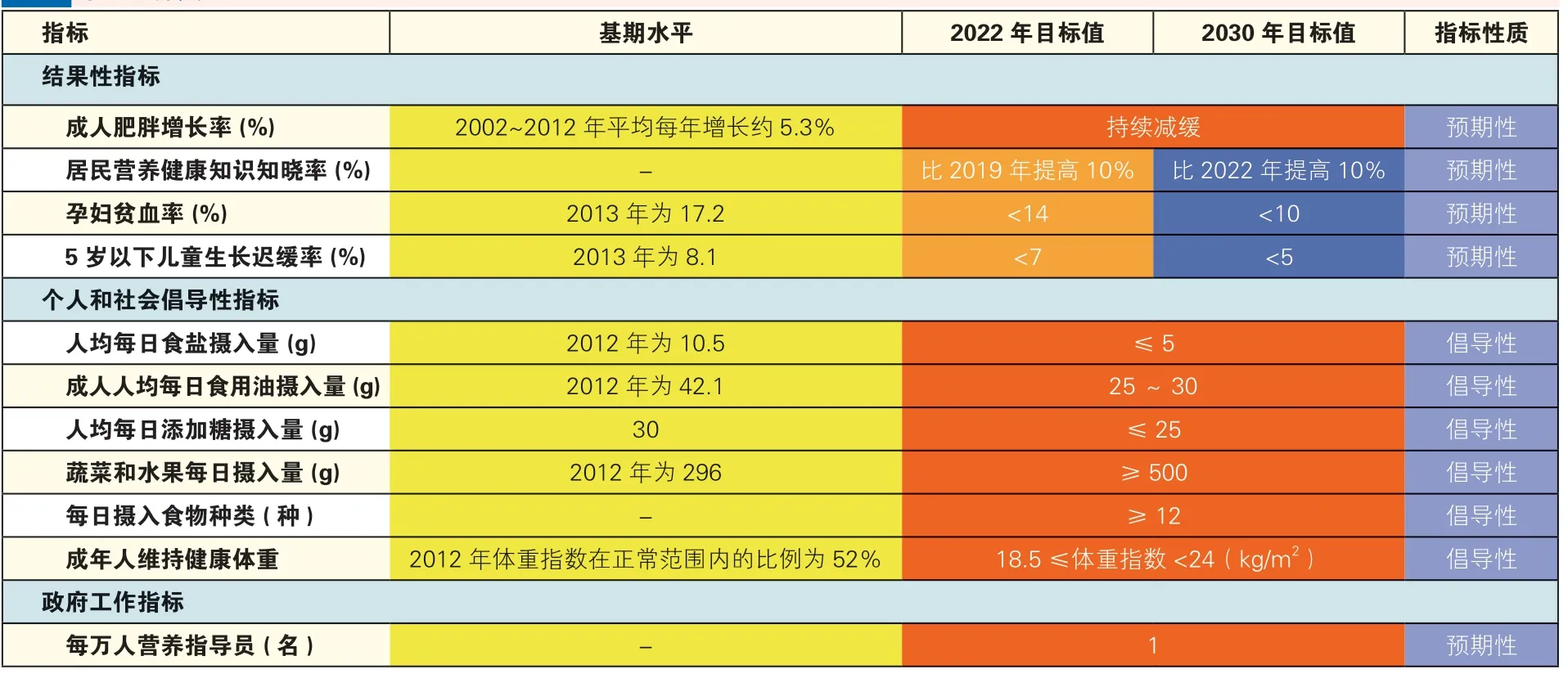

2.2 合理膳食行动和主要指标(表2)

合理膳食是保证健康的基础。近年来,我国居民营养健康状况明显改善,但仍面临营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发等问题。2012 年调查显示,我国居民人均每日食盐摄入量为10.5 g(世界卫生组织推荐值为5 g);居民家庭人均每日食用油摄入量42.1 g(《中国居民膳食指南》(以下简称《膳食指南》)推荐标准为每天25~30 g);居民膳食脂肪提供能量比例达到32.9%(《膳食指南》推荐值上限为30.0%)。目前我国人均每日添加糖(主要为蔗糖即“白糖”、“红糖”等)摄入量约30 g,其中儿童、青少年摄入量问题值得高度关注。2014 年调查显示,3~17 岁常喝饮料的儿童、青少年,仅从饮料中摄入的添加糖提供的能量就超过总能量的5%,城市儿童远远高于农村儿童,且呈上升趋势(世界卫生组织推荐人均每日添加糖摄入低于总能量的10%,并鼓励控制到5%以下或不超过25 g)。与此同时,2010~2012 年,我国成人营养不良率为6%;2013 年,5 岁以下儿童生长迟缓率为8.1%,孕妇、儿童、老年人群贫血率仍较高,钙、铁、维生素A、维生素D 等微量营养素缺乏依然存在,膳食纤维摄入明显不足。

高盐、高糖、高脂等不健康饮食是引起肥胖、心脑血管疾病、糖尿病及其他代谢性疾病和肿瘤的危险因素。2016 年全球疾病负担研究结果显示,饮食因素导致的疾病负担占到15.9%,已成为影响人群健康的重要危险因素。2012 年全国18 岁及以上成人超重率为30.1%,肥胖率为11.9%,与2002 年相比分别增长了32.0%和67.6%;6~17 岁儿童青少年超重率为9.6%,肥胖率为6.4%,与2002 年相比分别增加了1 倍和2 倍。合理膳食以及减少每日食用油、盐、糖摄入量,有助于降低肥胖、糖尿病、高血压、脑卒中、冠心病等疾病的患病风险。

2.2.1 行动目标

到2022 年和2030 年,成人肥胖增长率持续减缓;居民营养健康知识知晓率分别在2019 年基础上提高10%和在2022 年基础上提高10%;5 岁以下儿童生长迟缓率分别低于7%和5%、贫血率分别低于12%和10%,孕妇贫血率分别低于14%和10%;合格碘盐覆盖率均达到90%及以上;成人脂肪供能比下降到32%和30%;每1 万人配备1 名营养指导员;实施农村义务教育学生营养改善计划和贫困地区儿童营养改善项目;实施以食品安全为基础的营养健康标准,推进营养标准体系建设。

提倡人均每日食盐摄入量不高于5 g,成人人均每日食用油摄入量不高于25~30 g,人均每日添加糖摄入量不高于25 g,蔬菜和水果每日摄入量不低于500 g,每日摄入食物种类不少于12 种,每周不少于25 种;成年人维持健康体重,将体重指数(BMI)控制在18.5~24 kg/m2;成人男性腰围小于85 cm,女性小于80 cm。

表2 合理膳食行动主要指标

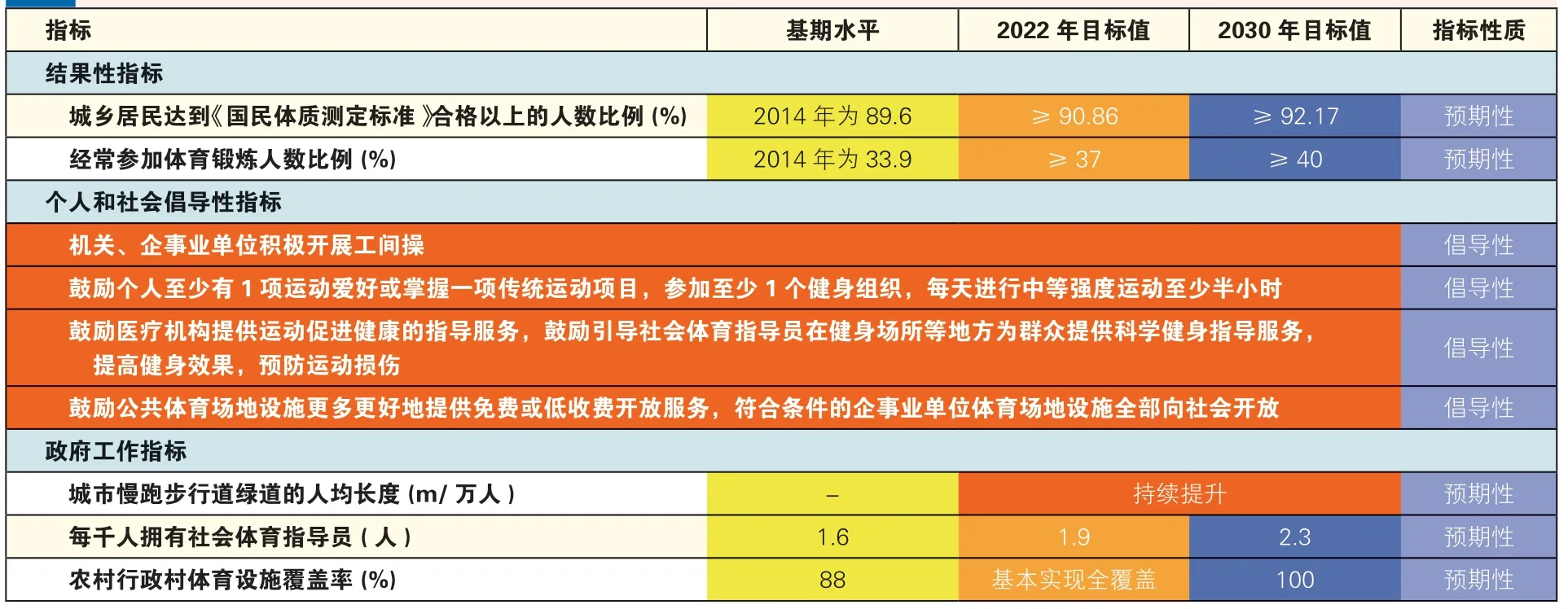

2.3 全民健身行动和主要指标(表3)

生命在于运动,运动需要科学。科学的身体活动可以预防疾病,愉悦身心,促进健康。根据国家体育总局2014 年全民健身活动状况调查,我国城乡居民经常参加体育锻炼的比例为33.9%,其中20~69 岁居民经常锻炼率仅为14.7%,成人经常锻炼率处于较低水平,缺乏身体活动成为多种慢性病发生的重要原因。同时,心肺耐力、柔韧性、肌肉力量、肌肉耐力、身体成分等指标的变化不容乐观,多数居民在参加体育活动时还有很大的盲目性。定期适量进行身体活动有助于预防和改善超重和肥胖及高血压、心脏病、卒中、糖尿病等慢性病,并能促进精神健康、提高生活质量和幸福感,促进社会和谐。

2.3.1 行动目标

到2022 年和2030 年,城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例分别不少于90.86%和92.17%;经常参加体育锻炼(每周参加体育锻炼频度3 次及以上,每次体育锻炼持续时间30分钟及以上,每次体育锻炼的运动强度达到中等及以上)人数比例达到37%及以上和40%及以上;学校体育场地设施开放率超过70%和90%;人均体育场地面积分别达到1.9 m2及以上和2.3 m2及以上;城市慢跑步行道绿道的人均长度持续提升;每千人拥有社会体育指导员不少于1.9 名和2.3 名;农村行政村体育设施覆盖率基本实现全覆盖和覆盖率100%。

提倡机关、企事业单位开展工间操;鼓励个人至少有1 项运动爱好或掌握1 项传统运动项目,参加至少1 个健身组织,每天进行中等强度运动至少半小时;鼓励医疗机构提供运动促进健康的指导服务,鼓励引导社会体育指导人员在健身场所等地方为群众提供科学健身指导服务,提高健身效果,预防运动损伤;鼓励公共体育场地设施更多更好地提供免费或低收费开放服务,确保符合条件的企事业单位体育场地设施全部向社会开放。

表3 全民健身行动主要指标

2.4 控烟行动和主要指标(表4)

烟草烟雾中含有多种已知的致癌物,有充分证据表明吸烟可以导致多种恶性肿瘤,还会导致呼吸系统和心脑血管系统等多个系统疾病。根据世界卫生组织报告,每3 个吸烟者中就有1 个死于吸烟相关疾病,吸烟者的平均寿命比非吸烟者缩短10 年。烟草对健康的危害已经成为当今世界最严重的公共卫生问题之一。为此,世界卫生组织制定了第一部国际公共卫生条约——《烟草控制框架公约》(以下简称《公约》)。我国2003 年签署《公约》,2005 年经全国人民代表大会批准,2006年1月在我国正式生效。我国现有吸烟者逾3 亿,迫切需要对烟草危害加以预防。每年因吸烟相关疾病所致的死亡人数超过100万,因二手烟暴露导致的死亡人数超过10 万。

2.4.1 行动目标

到2022 年和2030 年, 15 岁以上人群吸烟率分别低于24.5%和20%;全面无烟法规保护的人口比例分别达到30%及以上和80%及以上;把各级党政机关建设成无烟机关,逐步在全国范围内实现室内公共场所、室内工作场所和公共交通工具全面禁烟;将违反有关法律法规向未成年人出售烟草的商家、发布烟草广告的企业和商家,纳入社会诚信体系“黑名单”,依法依规实施联合惩戒。

提倡个人戒烟越早越好,什么时候都不晚;创建无烟家庭,保护家人免受二手烟危害;领导干部、医生和教师发挥引领作用;鼓励企业、单位出台室内全面无烟政策,为员工营造无烟工作环境,为吸烟员工戒烟提供必要的帮助。

2.5 心理健康促进行动和主要指标(表5)

心理健康是人在成长和发展过程中,认知合理、情绪稳定、行为适当、人际和谐、适应变化的一种完好状态,是健康的重要组成部分。当前,我国常见精神障碍和心理行为问题人数逐年增多,个人极端情绪引发的恶性案(事)件时有发生。我国抑郁症患病率达到2.1%,焦虑障碍患病率达4.98%。截至2017 年底,全国已登记在册的严重精神障碍患者581 万人。同时,公众对常见精神障碍和心理行为问题的认知率仍比较低,更缺乏防治知识和主动就医意识,部分患者及家属仍然有病耻感。加强心理健康促进,有助于促进社会稳定和人际关系和谐、提升公众幸福感。

表4 控烟行动主要指标

2.5.1 行动目标

到2022 年和2030 年,居民心理健康素养水平提升到20%和30%;失眠现患率、焦虑障碍患病率、抑郁症患病率上升趋势减缓;每10 万人口精神科执业(助理)医师达到3.3 名和4.5 名;抑郁症治疗率在现有基础上提高30%和80%;登记在册的精神分裂症治疗率达到80%和85%;登记在册的严重精神障碍患者规范管理率达到80%和85%;建立精神卫生医疗机构、社区康复机构及社会组织、家庭相互衔接的精神障碍社区康复服务体系,建立和完善心理健康教育、心理热线服务、心理评估、心理咨询、心理治疗、精神科治疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式。

提倡成人每日平均睡眠时间为7~8 小时;鼓励个人正确认识抑郁和焦虑症状,掌握基本的情绪管理、压力管理等自我心理调适方法;各类临床医务人员主动掌握心理健康知识和技能,应用于临床诊疗活动中。

表5 心理健康促进行动主要指标

2.6 健康环境促进行动和主要指标(表6)

健康环境是人民群众健康的重要保障。影响健康的环境因素不仅包括物理、化学和生物等自然环境因素,还包括社会环境因素。环境污染已成为不容忽视的健康危险因素,与环境污染相关的心血管疾病、呼吸系统疾病和恶性肿瘤等问题日益凸显。我国每年因伤害死亡人数约68 万人,约占死亡总人数的7%。目前最为常见的伤害主要有道路交通事故伤害、跌倒、自杀、溺水、中毒等,其所导致的死亡占全部伤害死亡的84%左右。需要继续发挥爱国卫生运动的组织优势,全社会动员,把健康融入城乡规划、建设、治理的全过程,建立国家环境与健康风险评估制度,推进健康城市和健康村镇建设,打造健康环境。

2.6.1 行动目标

到2022 年和2030 年,居民饮用水水质达标情况明显改善并持续改善;居民环境与健康素养水平分别达到15%及以上和25%及以上;大力推进城乡生活垃圾分类处理,重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统。

提倡积极实施垃圾分类并及时清理,将固体废弃物主动投放到相应的回收地点及设施中;防治室内空气污染,提倡简约绿色装饰,做好室内油烟排风,提高家居环境水平;学校、医院、车站、大型商场、电影院等人员密集的地方应定期开展火灾、地震等自然灾害及突发事件的应急演练;提高自身健康防护意识和能力,学会识别常见的危险标识、化学品安全标签及环境保护图形标志。

表6 健康环境促进行动主要指标

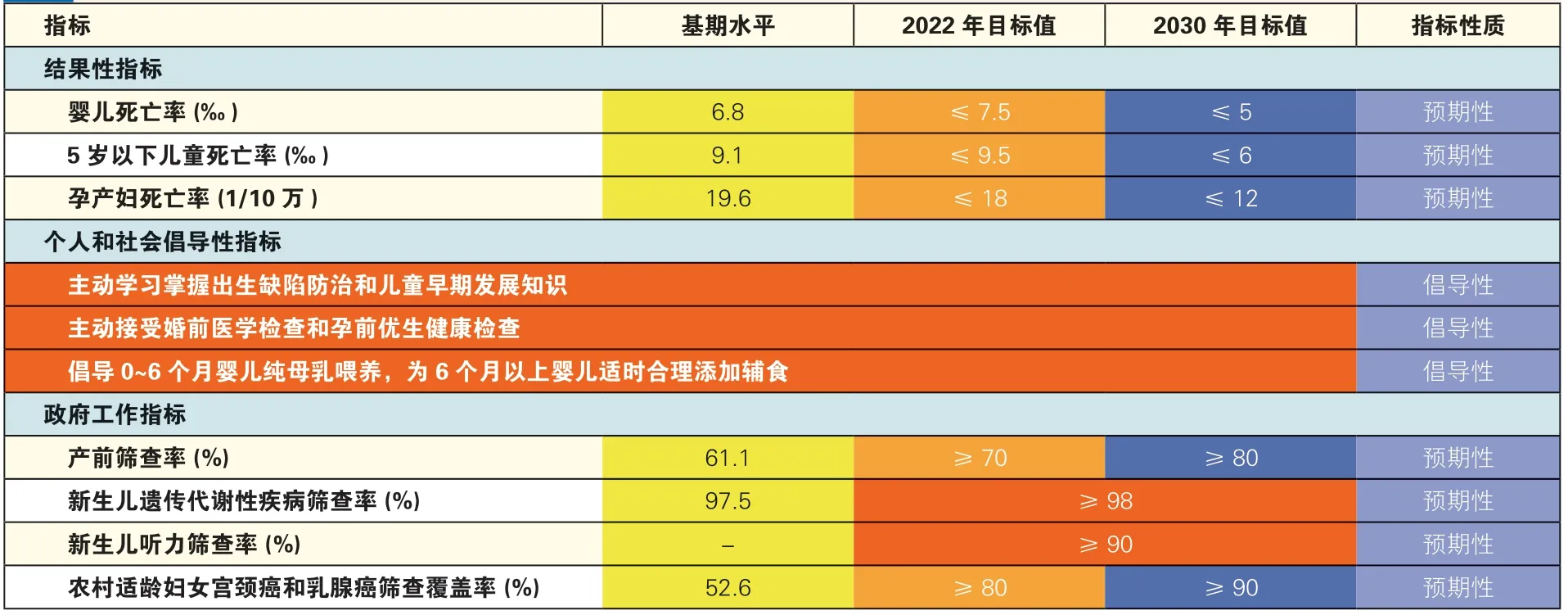

2.7 妇幼健康促进行动和主要指标(表7)

妇幼健康是全民健康的基础。新时期妇幼健康面临新的挑战。出生缺陷不仅严重影响儿童的生命健康和生活质量,而且影响人口健康素质。随着生育政策调整完善,生育需求逐步释放,高危孕产妇比例有所增加,保障母婴安全压力增大。生育全程服务覆盖不广泛,宫颈癌和乳腺癌高发态势仍未扭转,儿童早期发展亟需加强,妇女儿童健康状况在城乡之间、区域之间还存在差异,妇幼健康服务供给能力有待提高。实施妇幼健康促进行动,是保护妇女儿童健康权益,促进妇女儿童全面发展、维护生殖健康的重要举措,有助于从源头和基础上提高国民健康水平。

2.7.1 行动目标

到2022 年和2030 年,婴儿死亡率分别控制在7.5‰及以下和5‰及以下;5 岁以下儿童死亡率分别控制在9.5‰及以下和6‰及以下;孕产妇死亡率分别下降到18/10 万及以下和12/10 万及以下;产前筛查率分别达到70%及以上和80%及以上;新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%及以上;新生儿听力筛查率达到90%及以上;先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制;7 岁以下儿童健康管理率分别达到85%以上和90%以上;农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率分别达到80%及以上和90%及以上。

提倡适龄人群主动学习掌握出生缺陷防治和儿童早期发展知识;主动接受婚前医学检查和孕前优生健康检查;倡导0~6 个月婴儿纯母乳喂养,为6个月以上婴儿适时合理添加辅食。

2.8 中小学健康促进行动和主要指标(表8)

中小学生处于成长发育的关键阶段。加强中小学健康促进,增强青少年体质,是促进中小学生健康成长和全面发展的需要。根据2014 年中国学生体质与健康调研结果,我国7~18 岁城市男生和女生的肥胖检出率分别为11.1%和5.8%,农村男生和女生的肥胖检出率分别为7.7%和4.5%。2018 年全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中,6 岁儿童为14.5%,小学生为36.0%,初中生为71.6%,高中生为81.0%。中小学生肥胖、近视等健康问题突出。

此外,随着成长发育,中小学生自我意识逐渐增强,认知、情感、意志、个性发展逐渐成熟,人生观、世界观、价值观逐渐形成。因此,在此期间有效保护、积极促进其身心健康成长意义重大。

2.8.1 行动目标

到2022 年和2030 年,国家学生体质健康标准达标优良率分别达到50%及以上和60%及以上;全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5 个百分点以上和新发近视率明显下降;小学生近视率下降到38%以下;符合要求的中小学体育与健康课程开课率达到100%;中小学生每天校内体育活动时间不少于1 小时;学校眼保健操普及率达到100%;寄宿制中小学校或600 名学生以上的非寄宿制中小学校配备专职卫生专业技术人员、600 名学生以下的非寄宿制中小学校配备专兼职保健教师或卫生专业技术人员的比例分别达到70%及以上和90%及以上;未配齐卫生专业技术人员的学校应由当地政府统一建立基层医疗卫生机构包片制度,实现中小学校全覆盖;配备专兼职心理健康工作人员的中小学校比例分别达到80%以上和90%以上;将学生体质健康情况纳入对学校绩效考核,与学校负责人奖惩挂钩,将高中体育科目纳入高中学业水平测试或高考综合评价体系;鼓励高校探索在特殊类型招生中增设体育科目测试。

提倡中小学生每天在校外接触自然光时间1 小时以上;小学生、初中生、高中生每天睡眠时间分别不少于10、9、8 个小时;中小学生非学习目的使用电子屏幕产品单次不宜超过15 分钟,每天累计不宜超过1 小时;学校鼓励引导学生达到《国家学生体质健康标准》良好及以上水平。

表7 妇幼健康促进行动主要指标

表8 中小学健康促进行动主要指标

2.9 职业健康保护行动和主要指标(表9)

我国是世界上劳动人口最多的国家,2017 年我国就业人口7.76 亿人,占总人口的55.8%,多数劳动者职业生涯超过其生命周期的二分之一。工作场所接触各类危害因素引发的职业健康问题依然严重,职业病防治形势严峻、复杂,新的职业健康危害因素不断出现,疾病和工作压力导致的生理、心理等问题已成为亟待应对的职业健康新挑战。实施职业健康保护行动,强化政府监管职责,督促用人单位落实主体责任,提升职业健康工作水平,有效预防和控制职业病危害,切实保障劳动者职业健康权益,对维护全体劳动者身体健康、促进经济社会持续健康发展至关重要。

2.9.1 行动目标

到2022 年和2030 年,劳动工时制度得到全面落实;工伤保险参保人数稳步提升,并于2030 年实现工伤保险法定人群参保全覆盖;接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例实现明显下降并持续下降;辖区职业健康检查和职业病诊断服务覆盖率分别达到80%及以上和90%及以上;重点行业的用人单位职业病危害项目申报率达到90%及以上;工作场所职业病危害因素检测率达到85%及以上,接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率达到90%及以上;职业病诊断机构报告率达到95%及以上。

提倡重点行业劳动者对本岗位主要危害及防护知识知晓率达到90%及以上并持续保持;鼓励各用人单位做好员工健康管理、评选“健康达人”,其中国家机关、学校、医疗卫生机构、国有企业等用人单位应支持员工率先树立健康形象,并给予奖励;对从事长时间、高强度重复用力、快速移动等作业方式以及视屏作业的人员,采取推广先进工艺技术、调整作息时间等措施,预防和控制过度疲劳和工作相关肌肉骨骼系统疾病的发生;采取综合措施降低或消除工作压力。

表9 职业健康保护行动主要指标

2.10 老年健康促进行动和主要指标(表10)

我国是世界上老年人口最多的国家。截至2018年底,我国60 岁及以上老年人口约2.49 亿,占总人口的17.9%;65 岁及以上人口约1.67 亿,占总人口的11.9%。我国老年人整体健康状况不容乐观,近1.8 亿老年人患有慢性病,患有一种及以上慢性病的比例高达75%。失能、部分失能老年人约4000万。开展老年健康促进行动,对于提高老年人的健康水平、改善老年人生活质量、实现健康老龄化具有重要意义。

2.10.1 行动目标

到2022 年和2030 年,65~74 岁老年人失能发生率有所下降;65 岁及以上人群老年期痴呆患病率增速下降;二级以上综合性医院设老年医学科比例分别达到50%及以上和90%及以上;三级中医医院设置康复科比例分别达到75%和90%;养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务比例、医疗机构为老年人提供挂号就医等便利服务绿色通道比例分别达到100%;加强社区日间照料中心等社区养老机构建设,为居家养老提供依托;逐步建立支持家庭养老的政策体系,支持成年子女和老年父母共同生活,推动夯实居家社区养老服务基础 。

提倡老年人知晓健康核心信息;老年人参加定期体检,经常监测呼吸、脉搏、血压、大小便情况,接受家庭医生团队的健康指导;鼓励和支持老年大学、老年活动中心、基层老年协会、有资质的社会组织等为老年人组织开展健康活动;鼓励和支持社会力量参与、兴办居家养老服务机构。

表10 老年健康促进行动主要指标

2.11 心脑血管疾病防治行动和主要指标(表11)

心脑血管疾病具有高患病率、高致残率、高复发率和高死亡率的特点,带来了沉重的社会及经济负担。目前全国现有高血压患者2.7 亿、脑卒中患者1 300 万、冠心病患者1 100 万。高血压、血脂异常、糖尿病,以及肥胖、吸烟、缺乏体力活动、不健康饮食习惯等是心脑血管疾病主要的且可以改变的危险因素。中国18 岁及以上居民高血压患病率为25.2%,血脂异常达到40.4%,均呈现上升趋势。对这些危险因素采取干预措施不仅能够预防或推迟心脑血管疾病的发生,而且能够和药物治疗协同作用预防心脑血管疾病的复发。

2.11.1 行动目标

到2022 年和2030 年,心脑血管疾病死亡率分别下降到209.7/10 万及以下和190.7/10 万及以下;30 岁及以上居民高血压知晓率分别不低于55%和65%;高血压患者规范管理率分别不低于60%和70%;高血压治疗率、控制率持续提高;所有二级及以上医院卒中中心均开展静脉溶栓技术;35 岁及以上居民年度血脂检测率不低于 27%和35%;乡镇卫生院、社区卫生服务中心提供6 类以上中医非药物疗法的比例达到100%,村卫生室提供4 类以上中医非药物疗法的比例分别达到70%和80%;鼓励开展群众性应急救护培训,取得培训证书的人员比例分别提高到1%及以上和3%及以上。

提倡居民定期进行健康体检;18 岁及以上成人定期自我监测血压,血压正常高值人群和其他高危人群经常测量血压;40 岁以下血脂正常人群每2~5年检测1 次血脂,40 岁及以上人群至少每年检测1次血脂,心脑血管疾病高危人群每6 个月检测1 次血脂。

2.11.2 个人

2.11.2.1 知晓个人血压。18 岁及以上成人定期自我监测血压,关注血压变化,控制高血压危险因素。超重或肥胖、高盐饮食、吸烟、长期饮酒、长期精神紧张、体力活动不足者等是高血压的高危人群。建议血压为正常高值者(120~139 mmHg /80~89 mmHg,1 mmHg=0.133 kPa)及早注意控制以上危险因素。建议血压正常者至少每年测量1 次血压,高危人群经常测量血压,并接受医务人员的健康指导。

2.11.2.2 自我血压管理。在未使用降压药物的情况下,非同日3 次测量收缩压≥140 mmHg 和(或)舒张压≥90 mmHg,可诊断为高血压。高血压患者要学会自我健康管理,认真遵医嘱服药,经常测量血压和复诊。

2.11.2.3 注重合理膳食。建议高血压高危人群及患者注意膳食盐的摄入,每日食盐摄入量不超过5 g,并戒酒,减少摄入富含油脂和高糖的食物,限量食用烹调油。

2.11.2.4 酌情量力运动。建议心脑血管疾病高危人群(具有心脑血管既往病史或血压异常、血脂异常,或根据世界卫生组织发布的《心血管风险评估和管理指南》判断10 年心脑血管疾病患病风险≥20%)及患者的运动形式根据个人健康和体质确定,考虑进行心脑血管风险评估,全方位考虑运动限度,以大肌肉群参与的有氧耐力运动为主,如健走、慢跑、游泳、太极拳等运动,活动量一般应达到中等强度。

2.11.2.5 关注并定期进行血脂检测。40 岁以下血脂正常人群,每2~5 年检测1 次血脂;40 岁及以上人群至少每年检测1 次血脂。心脑血管疾病高危人群每6 个月检测1 次血脂。

2.11.2.6 防范脑卒中发生。脑卒中发病率、死亡率的上升与血压升高关系密切,血压越高,脑卒中风险越高。血脂异常与缺血性脑卒中发病率之间存在明显相关性。房颤是引发缺血性脑卒中的重要病因。降低血压,控制血脂,保持健康体重,可降低脑卒中风险。建议房颤患者遵医嘱采用抗凝治疗。

2.11.2.7 学习掌握心脑血管疾病发病初期正确的自救措施及紧急就医指导。急性心肌梗死疼痛的部位(心前区、胸骨后、剑突下、左肩等)与心绞痛相同,但持续时间较长,程度重,并可伴有恶心、呕吐、出汗等症状,应让病人绝对卧床休息,松解领口,保持室内安静和空气流通。有条件者可立即吸氧,舌下含服硝酸甘油1 片,同时立即呼叫急救中心,切忌乘公共汽车或扶病人步行去医院。早期脑卒中发病的特点是突然一侧肢体无力或者麻木,突然说话不清或听不懂别人讲话,突然视物旋转、站立不能,一过性视力障碍、眼前发黑,视物模糊,出现难以忍受的头痛,症状逐渐加重或呈持续性,伴有恶心、呕吐。出现这种情况时,应将患者放平,仰卧位,不要枕枕头,头偏向一侧,注意给病人保暖。同时,立即拨打急救电话,尽量快速到达医院。抓住4 小时的黄金抢救时间窗,接受静脉溶栓治疗,可大幅降低致死率和致残率。

2.11.3 社会和政府

2.11.3.1 鼓励、支持红十字会等社会组织和急救中心等医疗机构开展群众性应急救护培训,普及全民应急救护知识,使公众掌握基本必备的心肺复苏等应急自救互救知识与技能。到2022 年和2030 年取得急救培训证书的人员分别达到1%和3%,按照师生1 ∶50 的比例对中小学教职人员进行急救员公益培训。完善公共场所急救设施设备配备标准,在学校、机关、企事业单位和机场、车站、港口客运站、大型商场、电影院等人员密集场所配备急救药品、器材和设施,配备自动体外除颤器(AED)。每5 万人配置1 辆救护车,缩短急救反应时间,院前医疗急救机构电话10 秒接听率100%,提高救护车接报后5 分钟内的发车率。

2.11.3.2 全面实施35 岁以上人群首诊测血压制度。基层医疗卫生机构为辖区35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者提供规范的健康管理服务。乡镇卫生院和社区卫生服务中心应配备血脂检测仪器,扩大心脑血管疾病高危人群筛查干预覆盖面,在医院就诊人群中开展心脑血管疾病机会性筛查。增加高血压检出的设备与场所。

表11 心脑血管疾病防治行动主要指标

2.11.3.3 推进“三高”(高血压、高血糖、高血脂)共管,开展超重肥胖、血压血糖增高、血脂异常等高危人群的患病风险评估和干预指导,做好高血压、糖尿病、血脂异常的规范化管理。

2.11.3.4 所有市(地)、县依托现有资源建设胸痛中心,形成急性胸痛协同救治网络。继续推进医院卒中中心建设。强化培训、质量控制和督导考核,推广普及适宜技术。

2.11.3.5 强化脑卒中、胸痛诊疗相关院前急救设备设施配备,推进完善并发布脑卒中、胸痛“急救地图”。建设医院急诊脑卒中、胸痛绿色通道,实现院前急救与院内急诊的互联互通和有效衔接,提高救治效率。二级及以上医院卒中中心具备开展静脉溶栓的能力,脑卒中筛查与防治基地医院和三级医院卒中中心具备开展动脉取栓的能力。加强卒中中心与基层医疗卫生机构的协作联动,提高基层医疗卫生机构溶栓知识知晓率和应对能力。

2.12 癌症防治行动和主要指标(表12)

癌症严重危害群众健康。《2017 年中国肿瘤登记年报》显示,我国每年新发癌症病例约380 万,死亡人数约229 万,发病率及死亡率呈现逐年上升趋势。随着我国人口老龄化和工业化、城镇化进程不断加快,加之慢性感染、不健康生活方式的广泛流行和环境污染、职业暴露等因素的逐渐累积,我国癌症防控形势仍将十分严峻。国际经验表明,采取积极预防、早期筛查、规范治疗等措施,对于降低癌症的发病率和死亡率具有显著效果。

2.12.1 行动目标

到2022 年和2030 年,总体癌症5 年生存率分别不低于43.3%和46.6%;癌症防治核心知识知晓率分别不低于70%和80%;高发地区重点癌种早诊率达到55%及以上并持续提高;基本实现癌症高危人群定期参加防癌体检。

表12 癌症防治行动主要指标

2.13 慢性呼吸系统疾病防治行动和主要指标(表13)

慢性呼吸系统疾病是以慢性阻塞性肺疾病(以下简称慢阻肺)、哮喘等为代表的一系列疾病。我国40 岁及以上人群慢阻肺患病率为13.6%,总患病人数近1 亿。慢阻肺具有高患病率、高致残率、高病死率和高疾病负担的特点,患病周期长、反复急性加重、有多种合并症,严重影响中老年患者的预后和生活质量。我国哮喘患者超过3 000 万人,因病程长、反复发作,导致误工误学,影响儿童生长发育和患者生活质量。慢阻肺最重要的危险因素是吸烟、室内外空气污染物以及职业性粉尘和化学物质的吸入。哮喘的主要危险因素包括遗传性易感因素、环境过敏原的暴露、空气污染、病毒感染等。通过积极控制相关危险因素,可以有效预防慢性呼吸系统疾病的发生发展,显著提高患者预后和生活质量。

2.13.1 行动目标

到2022 年和2030 年,70 岁及以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率下降到9/10 万及以下和8.1/10万及以下; 40 岁及以上居民慢阻肺知晓率分别达到15%及以上和30%及以上。40 岁及以上人群或慢性呼吸系统疾病高危人群每年检查肺功能1 次。

2.14 糖尿病防治行动和主要指标(表14 )

糖尿病是一种常见的内分泌代谢疾病。我国18岁以上人群糖尿病患病率从2002 年的4.2%迅速上升至 2012 年的9.7%,据估算,目前我国糖尿病患者超过9 700 万,糖尿病前期人群约1.5 亿。糖尿病并发症累及血管、眼、肾、足等多个器官,致残、致死率高,严重影响患者健康,给个人、家庭和社会带来沉重的负担。2 型糖尿病是我国最常见的糖尿病类型。肥胖是2 型糖尿病的重要危险因素,糖尿病前期人群接受适当的生活方式干预可延迟或预防糖尿病的发生。

2.14.1 行动目标到2022 年和2030 年,18 岁及以上居民糖尿病知晓率分别达到50%及以上和60%及以上;糖尿病患者规范管理率分别达到60%及以上和70%及以上;糖尿病治疗率、糖尿病控制率、糖尿病并发症筛查率持续提高。

提倡40 岁及以上人群每年至少检测1 次空腹血糖,糖尿病前期人群每6 个月检测1 次空腹或餐后2 小时血糖。

表13 慢性呼吸系统疾病防治行动主要指标

2.15 传染病及地方病防控行动和主要指标(表15)

近年来,我国传染病疫情总体形势稳中有降,但防控形势依然严峻。性传播成为艾滋病的主要传播途径,疫情逐步由易感染艾滋病危险行为人群向一般人群传播,波及范围广,影响因素复杂,干预难度大;现有慢性乙肝患者约2 800 万人,慢性丙肝患者约450 万,每年新发结核病患者约90 万例。包虫病等重点寄生虫病仍然严重威胁流行地区居民的健康。地方病流行区域广、受威胁人口多,40%的县有1 种地方病,22%的县有3 种以上的地方病。地方病重点地区与贫困地区高度重合,全国832 个国家级贫困县中,831 个县有碘缺乏病,584 个县有饮水型氟中毒、饮茶型地氟病、大骨节病、克山病等,因病致贫、返贫现象突出。加大传染病及地方病防治工作力度是维护人民健康的迫切需要,也是健康扶贫的重要举措。

2.15.1 行动目标

到2022 年和2030 年,艾滋病全人群感染率分别控制在0.15%以下和0.2%以下;5 岁以下儿童乙型肝炎病毒表面抗原流行率分别控制在1%和0.5%以下;肺结核发病率下降到55/10 万以下,并呈持续下降趋势;以乡(镇、街道)为单位,适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上;法定传染病报告率保持在95%以上;到2020 年消除疟疾并持续保持;到2022 年有效控制和消除血吸虫病危害,到2030 年消除血吸虫病;到2022 年70%以上的流行县人群包虫病患病率在1%以下,到2030 年所有流行县人群包虫病患病率在1%以下;到2020 年持续消除碘缺乏危害;到2022 年基本消除燃煤污染型氟砷中毒、大骨节病和克山病危害,有效控制饮水型氟砷中毒、饮茶型地氟病和水源性高碘危害;到2030 年保持控制和消除重点地方病,地方病不再成为危害人民健康的重点问题。提倡负责任和安全的性行为,鼓励使用安全套;咳嗽、打喷嚏时用胳膊或纸巾掩口鼻,正确、文明吐痰;充分认识疫苗对预防疾病的重要作用,积极接种疫苗。

2.16 健康水平主要指标(表16)

3 保障措施(略)

表15 传染病及地方病防控行动主要指标

表16 健康水平主要指标