经济长波的历史界分与解析框架:唯物史观视角下的新拓展*

2019-10-11胡乐明高桂爱

胡乐明 刘 刚 高桂爱

2008年金融危机之后,西方发达资本主义国家所处经济发展阶段和经济发展趋势是国内外经济学界关注的焦点话题之一。习近平在2016年中央经济工作会议上的讲话指出,“研究经济形势,必须瞻前顾后,‘以往知来,以见知隐’,从经济发展长周期和全球政治经济大背景出发加以认识。”(1)中共中央文献研究室:《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》,111页,北京,中央文献出版社,2017。在经济学领域,经济长波理论便是一个较为有效的“以往知来,以见知隐”的分析工具。本文将讨论关于经济长波的研究方法、历史界分以及理论解释的重要观点并给出一个新的解析框架。

经济长波是指持续时间为50年左右、包含升波和降波两个波段的经济周期。有趣的是,关于经济长波的研究也正在类似的学术周期。正如范·杜因所言:“经济的萧条是与对长波研究的高峰相一致的”(2)范·杜因:《经济长波与创新》,1页,上海,上海译文出版社,1993。,经济长波研究热度的涨落呈现出与经济运行冷热相反的周期性。理论界聚焦经济长波,往往不是经济繁荣和上升期的“居安思危”,而是经济衰退和下降期的“穷则思变”。一般认为,英国学者海德·克拉克(Hyde Clarke)(3)Hyde Clarke.Physical Economy:A Preliminary Inquiry into the Physical Laws Governing the Periods of Famines and Panics.The British Railway Register,1947,pp.2-15.1847年关于此前经济活动存在一个54年长周期的推测是经济长波的最早论述,这一时期通常被视为经济长波的一个“谷底”。但是直到19世纪末20世纪初经济学界对于长波现象的系统研究才拉开帷幕。俄国学者巴瓦斯(Parvus)、荷兰学者范·盖尔德伦(Van Gelderen)和德·沃尔夫(De wolff)等人的贡献奠定了长波研究的基石(4)参见Parvus.Die Handelskrisen und die Gewerkschaften.in Parvus et al.,Die Langen Wellen der Konjunktur:Beitrage zur Marsistischen Konjunktur und Krisentheorie.Berlin:Prinkipo,1972,25-31;Van Gelderen.“Spring Tide”.In Chris Freeman(ed.).The Long Wave Theory.Cheltenham:E.Elgar,1996;De Wolff,S.“Phases of Prosperity and Depression”.In F.LlouÇā and J.Reijnders(eds.).The Foundations of Long Wave Theory,Vol.2.Cheltenham:Edward Elgar,1999,pp.25-24.许多学者将马克思和恩格斯视为长波研究的先驱。我们认为,虽然马克思和恩格斯注意到资本主义发展兴衰交替的规律以及与之相伴随的大规模的结构变化,但是他们并未直接讨论经济长波问题。参见克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,74-80页,北京,中国人民大学出版社,2007。。苏联经济学家康德拉季耶夫在20世纪20年代对资本主义经济发展的长周期波动进行了较为系统的实证研究。1939年,熊彼特《经济周期》一书的出版使得“康德拉季耶夫周期”广为人知。(5)Joseph A.Schumpeter.Business Cycles:A Theoretical,Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process.New York,Toronto,London:McGraw-Hill Book Company,1939.随着战后“黄金时代”的到来,长波研究陷入沉寂。20世纪60年代,欧内斯特·曼德尔对长波问题进行重新研究,并准确预言长期扩张即将结束。伴随着“滞胀”的到来,70年代之后越来越多的学派和学者包括新熊彼特学派、调节学派、积累的社会结构学派(SSA)都参与到对经济长波的研究。2008年金融危机的爆发同样引发了人们对于结构性危机和经济长波的更多关注。

一、经济长波的研究方法

虽然关于经济长波的研究不断取得新的进展,但是该领域依然充满分歧和令人困惑。究其原因,主要在于,“不适宜的方法仍然被广泛运用,在建构理论和定义模型方面仍然依赖主流认识论。新古典教条常常遭到否定,但是对线性经济计量方法的普遍诉求重新引入了均衡概念,并对序列的历史本质施加了严格限制。实证主义标准常被否定,但是许多学者认同分解时间过程的原子论和宿命论含义”(6)克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,122页,北京,中国人民大学出版社,2007。。近半个世纪以来,部分演化经济学者和马克思主义学者致力于摆脱主流认识论和新古典教条,革新了经济长波的研究方法。

(一)新熊彼特学派:复兴被新古典教条遗失的历史方法

在弗里曼和卢桑看来,分析长期波动的主要方法有三个:历史分析、统计和计量经济分析、模拟模型分析。康德拉季耶夫的长波研究同时使用了历史描述方法和经济计量方法,但随着经济计量技术支配地位的确立,标准的统计与计量经济方法被广泛应用,历史描述方法逐步被人遗忘。20世纪70年代之后,经过一些马克思主义学者和新熊彼特主义学者的努力,历史方法得以焕发生机,曼德尔、戈登、谢克和布瓦耶等学者的长波研究同时使用了统计和计量经济分析与具体的历史分析方法。遗憾的是,上述方法在西方国家并未成为长波研究的主流。库兹涅茨等人所倡导的标准计量经济分析以及福斯特(J.W.Forrester)等人所倡导的模拟模型分析的广泛流行,导致时间和历史被置于从属地位,研究重心集中于被剥夺了历史趋势并被赋予均衡性质的“统计存在”,结果“不是创造一个包罗万象的完美周期模型,就是一个无所不知的拉普拉斯

恶魔”。(7)卡萝塔·佩蕾丝:《技术革命与金融资本》,68-70页,北京,中国人民大学出版社,2007。佩蕾丝认为,流行的长期总量序列分析探寻国民生产总值和其他宏观总量有规律的涨落,试图以货币为单位横贯包含两三个范式的时期,没有任何的意义且必然导致长波研究落入“陷阱”。

弗里曼和卢桑主张以“理性历史方法”开启新的研究议程。他们认为,必须拒绝将主流的统计和经济计量方法简单地用于分析长期增长与变化过程,应优先考虑数量分析的“逆命题”即优先辨明真实事件序列的特征而不是抽象模型的构造与模拟,承认社会、制度和政治因素的复杂因果关系。也就是,理性历史方法是在历史方法、分析方法、构造因果关系假设的描述性统计方法和现代非线性方法的交叉点上发展起来的,它否定完备模型与方法的极端假设,寻求一种不完备的而非决定性的、解释性的而非预测性的、演化的而非机械的综合理论。在他们看来,既然每个社会子系统(科学、技术、经济、政治、文化)对于认识社会关系都具有一定的启发性,那么它们彼此间的相关性就不能通过对一个包罗万象的简单模型的解释做出断然区分,也不能区分为内生变量和外生变量,技术创新、结构变迁以及经济社会运动只能解释为历史发展或共同演化过程,对于理解历史动态学最重要的变量是协调过程本身。(8)克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,119-124页,北京,中国人民大学出版社,2007。同样,佩蕾丝主张长波研究应将关注的重点由经济计量转移到定性地理解经济变迁过程复杂的紧张关系和力量,为此她提出以“发展的巨潮”替代含有机械隐喻的“长波”概念。显然,与库兹涅茨、福斯特等人所倡导的主流方法不同,弗里曼、卢桑和佩蕾丝等人的主张更接近马克思的历史唯物主义所强调的生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾分析方法,也能提供关于资本主义生产方式长期变迁的有价值的解释。但是,或许为了免于“技术决定论”或“经济决定论”的责难,弗里曼等人强调每个社会子系统的相互独立性,而没有将任何一个子系统置于因果关系的优先地位。这样,他们就不可避免地坠入多元决定论的相对主义泥潭,并将资本主义这个不断变化但终将衰落的体系描绘成一个不断发展、不断进化的体系。

(二)马克思主义理论:从生产力与生产关系矛盾运动出发的中间层次分析

与以弗里曼和佩蕾丝为代表的新熊彼特学派一样,曼德尔等马克思主义学者也反对主流长波学者以计量经济分析和模拟模型分析替代对经济质变过程进行深入分析的做法。曼德尔指出,“从方法论的观点来看,关键指标的选择是马克思主义的经济长波论与当前其他纯学术理论相区别的首要特征。马克思主义学者拒绝接受经济史学家们在长波的分析中以价格和货币的变动为中心的观点。他们并不否认这些变动与对长波的判断有关,而且他们甚至承认货币现象的相对独立性。但是他们从下列假设开始,这个假设对马克思主义经济分析至关重要:资本主义制度运动的基本规律是资本积累,而资本积累源于商品的生产,是价值及剩余价值的生产以及它们的最终实现。”(9)厄尔奈斯特·曼德尔:《资本主义发展的长波——马克思主义的解释》,8页,北京,商务印书馆,1998。因此,他认为长波研究的关键指标是有关商品生产和商品销售的运动趋势,即社会再生产的运动趋势。

虽然都将资本积累和社会再生产过程作为关键指标,但是马克思主义经济长波理论内部也存在差异。如美国积累的社会结构学派(Social Structure of Accumulation Theory,SSA)创始人戈登就批评曼德尔“没有为其世界资本主义经济依次更替的各阶段的有趣分析,提出一个全面的方法论基础”(10)D.M.Gordon.“Stages of Accumulation and Long Economic Cycles”.In S.bowels,etal.(eds.).Economics and Social Justice. Cheltenham:Edward Elgar,1998,p.123.,这一缺陷导致他直接将资本积累的一般规律与资本主义经济运动的具体历史相对应,进而得出长波高位转折点与低位转折点的非对称解释,这虽然看似维护了一般利润率下降趋势规律与长波理论的“一致”,却同时割裂了资本主义经济长期发展及马克思主义解释的逻辑一致性。SSA学派和调节学派都认为,资本主义经济不仅在资本积累的速度上倾向于长期波动,而且这些波动是由确定的制度结构即“积累的社会结构”所中介,因此他们努力在关于资本主义发展的一般原理与具体历史之间发展出一种“中间层次的分析”,以分析资本积累过程和影响该过程的一整套社会制度之间的关系,从而解释资本主义经济的长期波动。但是,他们却有意无意地忽视了技术创新的重要作用,也未能为长波研究提出“一个全面的方法论基础”。(11)孟捷:《资本主义经济长期波动的理论:一个批判性评述》,载《开放时代》,2011(10)。

关于技术革命引发的生产系统变革,曼德尔为我们提供了有益的参考。以社会再生产的运动趋势为中心,他在《晚期资本主义》中选用资本有机构成、固定资本和流动资本的比例、剩余价值率、积累率、资本周转时间和两大部类的交换关系六大关键指标,为准确把握技术革命和生产系统变革提供了重要参照系。(12)厄尔奈斯特·曼德尔:《晚期资本主义》,哈尔滨,黑龙江人民出版社,1993。在《资本主义发展的长波》一书中,他以“技术革命与阶级斗争周期”为题,将研究视角聚焦于生产力与生产关系的矛盾运动。关注经济变革长期趋势的新制度经济学家道格拉斯·诺思曾经高度评价这种将技术革命与阶级斗争相联系的分析框架:“马克思主义的框架之所以是目前对长期变革最有力的论述,恰好是因为它将新古典框架舍弃的全部要素都包括在内:制度、产权、国家和意识形态。马克思之强大的产权在有效率的经济组织中的重要作用以及现存产权体系与新技术的生产潜力之间紧张关系在发展的观点,堪称是一项重大的贡献。在马克思主义体系中,正是技术变革造成紧张状态,而变革又是通过阶级斗争实现的”(13)道格拉斯·C·诺思:《经济史中的结构与变迁》,71页,北京,商务印书馆,2005。。因此,马克思主义经济长波理论,有必要实现一种综合:一方面,吸收调节学派与SSA方法,运用“中间层次分析”,将经济长波与资本主义发展的各阶段相联系;另一方面,借鉴曼德尔的框架,抓住生产力与生产关系的矛盾运动这一基本问题,在一个重视生产力的根本地位并兼容技术革命和制度变革的框架中把握资本主义再生产的运动趋势。

总之,尽管马克思本人并未直接论及资本主义经济长波问题,但马克思关于生产力与生产关系的矛盾分析及其历史唯物主义原理依然可以为长波研究提供方法论基础。首先,资本主义经济长波是资本主义生产方式演变过程的长期趋势与外在表现(14)“生产方式”的含义在学界存在诸多争论。在此,我们借鉴科恩的观点将生产方式界定为社会生产的技术方式和组织方式,亦即社会生产的“技术经济范式”。参见G.A.科恩:《卡尔·马克思的历史理论——一种辩护》,98-101页,北京,高等教育出版社,2008。,这是多种因素与各种力量的综合作用在各个资本主义经济发展阶段的集中表现。也就是说,资本主义经济长波是众多因素交互作用的“交响曲”,是“无数个力的平行四边形”的“合力”(15)《马克思恩格斯文集》,第10卷,592页,北京,人民出版社,2009。,而不是唯一经济力的“独奏”。因而,科学、技术、经济、政治、文化每个社会子系统以及资本积累的“社会结构”和“调节体制”都是理解和解释资本主义经济长波不可或缺的重要因素。其次,资本主义经济长波是生产力与生产关系矛盾运动的长期趋势与外在表现,这决定了资本主义经济在各个发展阶段的基本走向。也就是说,战争、自然灾害以及黄金产量和人口数量等因素可以扰动或抵抗但却无法改变上述主导力量所塑造的基本趋势;同时,资本主义经济长波不是循环往复的机械重复,它是资本主义各种矛盾不断深化和不断发展的动态过程。最后,资本主义经济长波“归根到底”是资本主义生产力发展规律的外在表现和长期趋势,这是决定各个阶段资本主义经济发展的根本力量。“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾”(16)《马克思恩格斯文集》,第1卷,567-568页,北京,人民出版社,2009。,“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,随着生产方式即谋生的方式的改变,人

们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”(17)。因此,只有从生产力发展规律以及生产力与生产关系的矛盾运动规律出发,结合资本主义发展的具体历史与中间层次分析,方能把握经济长波所蕴含的资本主义结构变迁的内在实质。

所以,就理论发展的方向而言,我们认可戈登批评曼德尔时所强调的“为其世界资本主义经济依次更替的各阶段”提供一个关于社会再生产总体特征的分阶段的中间层次概括,但是过度聚焦制度因素,从制度层面出发的理论概括,不利于准确把握这个总体特征,而应在一个兼容技术革命与制度变革的框架中,分析社会再生产的运动趋势。在这方面,曼德尔的框架是一个很好的借鉴。因此,“一个全面的方法论基础”应该实现中间层次分析与技术革命重要性的有效综合,从生产力与生产关系的运动入手概括经济社会发展不同阶段的基本特征,从而形成解析经济长波的中间层次分析,其中直接体现生产力水平的技术条件和工业发展阶段,是必须首先抓住的关键要素。对此,马克思考察各工业阶段的“广义生产力”视角,能够为这种中间层次分析提供有益的启示:“一定的生产方式或一定的工业阶段始终是与一定的共同活动方式或一定的社会阶段联系着的,而这种共同活动方式本身就是‘生产力’;由此可见,人们所达到的生产力的总和决定着社会状况,因而,始终必须把‘人类的历史’同工业和交换的历史联系起来研究和探讨。”(18)《马克思恩格斯文集》,第1卷,602、532-533页,北京,人民出版社,2009。

二、经济长波的历史界分

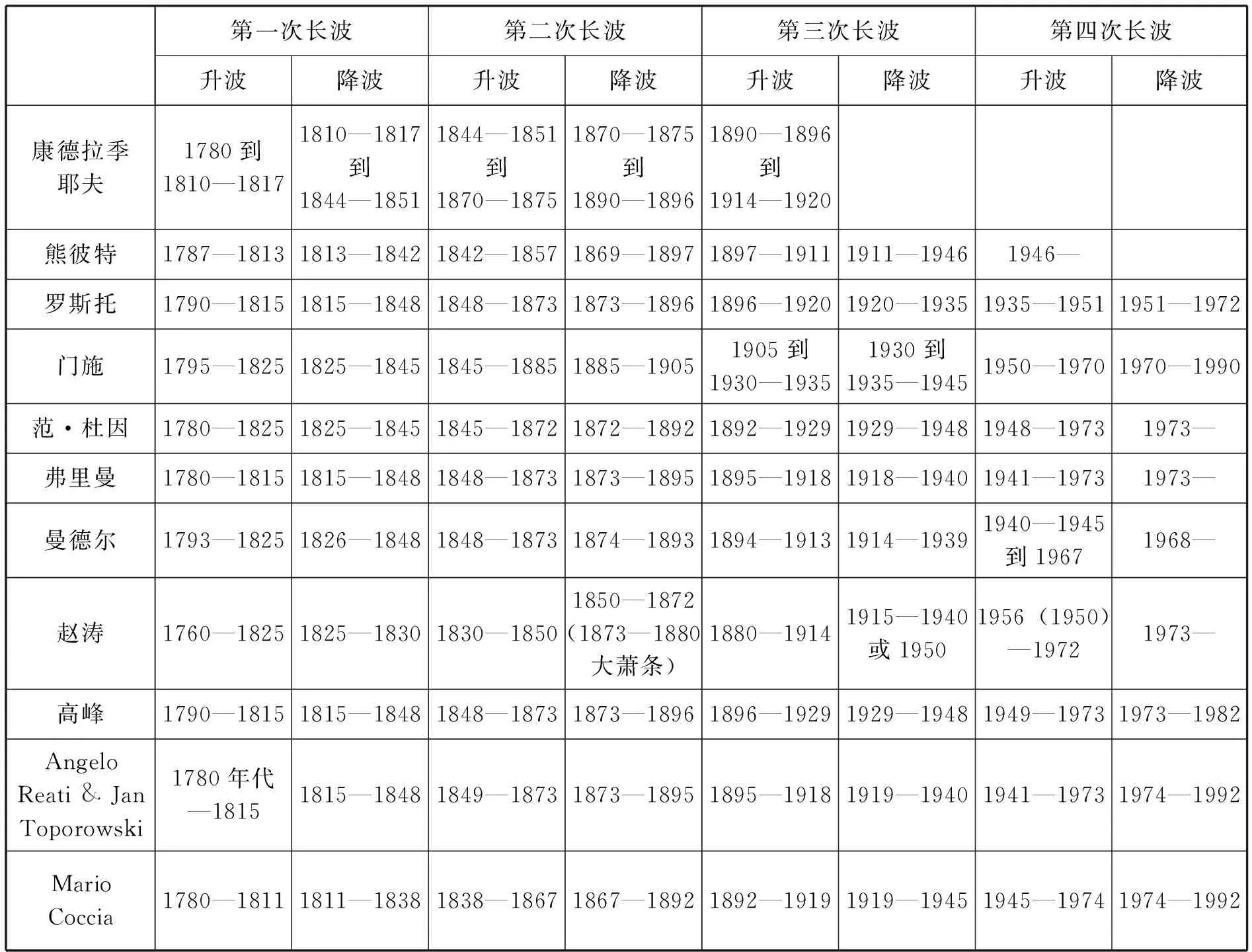

研究经济长波首先需要回答的是各个具体历史时期分别处于长波的上升波段还是下降波段,即历次经济长波的上升和下降波段于何时起止。这个判断也被称为经济长波的历史界分。研究方法的分歧必然导致理论观点的差异,这些差异也集中体现为历史界分的不同。

表1显示,尽管长波研究者普遍确认了四次长波的存在,但他们关于经济长波的起始时间、历史界分却存在明显不同,这也使得许多主流学者质疑经济长波的存在。例如,萨缪尔森对于经济长波是基本规律还是历史偶然未置可否,认为经济长波“究竟是否单纯的历史的偶然事件(由于金矿的发现、新发明和战争而造成),目前尚难肯定”(19)萨缪尔森:《经济学》(第10版),上册,357页,北京,商务印书馆,1982。,马耶夫斯基也认为,在萨缪尔森那里“所谓的‘康德拉季耶夫波’是没有得到特别证实的假设”(20)B.马耶夫斯基:《论长波的性质》,载《世界经济译丛》,1993(4)。。但是,长波“辨识”的困难并不能否认长波“存在”的事实。杜因指出,要精确地确定长波的波峰与波谷是不可能的,应该允许界定长波起始时间存在一个误差幅度。(21)范·杜因:《经济长波与创新》,83页,上海,上海译文出版社,1993。篠原三代平则认为,技术革新决定了长期波动的周期,长期波动的长度由技术革新的速度和规模所决定。由于在不同历史时期技术革新速度不同、规模各异,我们并不能指望康德拉季耶夫长波具有严格的规律性,但也不能因为长波周期的差异较大而否认长期波动的存在,资本主义存在着比短期波动和中期波动更长的长期波动是不容否认的事实。(22)篠原三代平:《康德拉季耶夫波与世界经济》,载《国际经济评论》,1983(6)。弗里曼和卢桑同样认为,“长波”容易给人以平滑和规则的错误印象,但这并非人们所描述的长期波动的真实特征。由于每次技术革命的影响并不均衡,因此长波的历史分期必然是不规则的。(23)克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,154页,北京,中国人民大学出版社,2007。我们认为,经济长波是一种时间跨度较大、情况复杂的经济现象,对其进行精准界分既不现实也无必要,长波划分应有一定的允差范围。因此,无论是由于研究者使用的统计数据、分析方法不同所导致的长波划分差异,还是由于经济长波本身因历史条件变化而发生的差异,都不影响经济长波的存在及其研究价值。“不同经济时代的延续构成‘长波’”(24)理查德·R·纳尔逊:“前言”,载克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,4页,北京,中国人民大学出版社,2007。。长波研究的价值不在于精准地“辨识”长波的具体时间,而在于科学把握不同经济时代的“期间趋势”以更加合理地解释资本主义生产方式的长期变迁。

表1不同学者的长波年表

资料来源:赵涛:《经济长波论》,9-10、16、23、48-49、243-246页,北京,中国人民大学出版社,1988;弗里曼、卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,145-146页,北京,中国人民大学出版社,2007;曼德尔:《资本主义发展的长波——马克思主义的解释》,82页,北京,商务印书馆,1988;高峰:《论长波》.载《政治经济学评论》,2018,9(1);Reat,A.,and J.Toporowski.“An Economic Policy for the Fifth Long Wave”.Psl.QuarterlyReview,2009,62(248):147-190;COCCIA,M.“The Asymmetric Path of Economic Long Waves”.TechnologicalForecastingandSocialChange,2010,77(5):730-738。

(一)第一次长波的起点问题

尽管对于每次长波的具体界分存在分歧,但大多数研究者普遍认为第一次长波始于1780—1790年,中国学者赵涛则是一个例外。作为较早系统研究经济长波的中国学者,赵涛认为,“资本主义经济从1760—1830年进行了第一次长期波动,其中从1760年到1825年为这次长波的上升波,从1825年5月到1830年为下降波”。(25)赵涛:《经济长波论》,117页,北京,中国人民大学出版社,1988。之所以做出这种判断,是因为她认为经济长波是工业革命的产物。事实上,人们关于第一次长波始点的认识也不统一。沃勒斯坦指出,康德拉季耶夫周期是资本主义发展过程的必然组成部分,因此从逻辑上可以推断,康德拉季耶夫周期从资本主义存在开始也就是从“漫长的16世纪”开始就已经存在。(26)伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》,第3卷,6页,北京,社会科学文献出版社,2013。同样,J.戈尔德施泰因、R.穆吉、J.莫德尔斯基等人的研究也证明,在18世纪后期工业革命开始之前,由各种外生性因素引起的某种历史过渡行为所导致的康德拉季耶夫长波就已存在,尽管它表现为无规律、非规则的经济现象。(27)B.马耶夫斯基:《论长波的性质》,载《世界经济译丛》,1993(4)。不过,更多学者目前依然倾向认为,在第一次工业革命之前人类社会处于自然经济状态,经济发展缓慢而平静,没有发生经济长波的可能,第一次长波始于英国进入工业革命的时候。(28)赵涛:《经济长波论》,17页,北京,中国人民大学出版社,1988。困于资料和数据的缺乏,我们暂且接受这种观点,即第一次长波始于18世纪60—70年代。(29)需要指出,商业资本主义时期的扩张、危机、萧条和周期现象不应被视作“一种特殊问题”而排除在马克思主义经济危机理论的框架之外,经济长波的研究应该拓展到重商主义时代。

我们认为,伴随第一次工业革命的展开而开始的第一次长波首先表现为一个下降波。马耶夫斯基指出,18世纪后期欧洲和北美由于最后一个外生性长波的作用而爆发了萧条,在它之后才出现了第一个工业化长波。(30)⑤⑦ 参见范·杜因,《经济长波与创新》,78-83、121页,上海,上海译文出版社,1993。也就是说,第一次工业革命开始的年代是欧洲经济新旧结构“断裂”从而处于下降长波的年代。事实上,众多长波研究者的分析也支持上述观点。康德拉季耶夫的研究表明,价格水平与实物产出之间呈现出同步波动,从价格指数的波动来看,1789年之前的英国经济毫无疑问处于一个下降长波。⑤同样将经济长波解释为一个价格周期的罗斯托不仅确认1789/1790年代表了一个价格的波谷年份,而且指出18世纪80年代之前连续不断的战争尽管没有导致生产的绝对衰落,但是降低了英国经济增长的速度,使得英国和整个世界的国际贸易增长率分别由1720—1750年的62%和59%大幅下降至1750—1780年的10%和33%。(31)W.W.罗斯托:《这一切是怎么开始的》,39、94页,北京,商务印书馆,1997。此外,其他采用长期总量序列分析的学者也大都确认1789/1790年是一个低位转折点,也就是认为此前英国经济处于长波下降过程。采用与主流研究不同方法的新熊彼特学派的分析也同样支持这一看法。门施在《技术僵局》中明确指出,“只有在周期的波谷,当利用殆尽的技术所带来的利润低得令人不堪忍受时,资本才能克服对承担风险的厌恶,并依赖于可能会获得的基本创新。”⑦也就是说,基本创新只有在长波萧条阶段才会成群出现。与之类似,佩蕾丝认为,技术革命开始于一个“为停滞所威胁的世界”(32)卡萝塔·佩蕾丝:《技术革命与金融资本》,56页,北京,中国人民大学出版社,2007。。显然,18世纪60年代之后的英国便是这样一个时期。从18世纪60年代开始,英国批准的专利数出现急剧上升的趋势,但是直到80年代末期这些发明创造才被广泛应用于工业生产。因此,无论是从经验数据还是理论逻辑我们都有理由确认,1760—1770年至1790年是第一次长波的降波阶段。

(二)1973年以后的经济长波走势

尽管多数长波研究者普遍认为1973年开启了一个下降长波,但是对于这轮下降长波何时结束以及目前世界经济处于何种波段则分歧较大。弗里曼和卢桑、Angelo Reati & Jan Toporowski(33)Reat,A.,and J.Toporowski.“An Economic Policy for the Fifth Long Wave”.Psl.Quarterly Review,2009,62(248):147-190.、Mario Coccia(34)Coccia,M.“The Asymmetric Path of Economic Long Waves”.Technological Forecasting and Social Change,2010,77(5):730-738.等学者认为,20世纪70—90年代是一个结构调整的下降长波,1992年作为又一个低位转折点开启了新一轮扩张长波。一些中国学者也认为,20世纪70年代开始的下降长波结束于1992年前后,同时开始进入新一轮扩张长波。但有学者提出了不同的观点,例如高峰就修改了2002年提出的最近一轮上升长波起于20世纪90年代的观点(35)高峰:《“新经济”,还是新的“经济长波”?》,载《南开学报》(哲学社会科学版),2002(5)。,认为这轮扩张长波应为1982年到2008年(36)高峰:《论长波》,载《政治经济学评论》,2018(1)。,在不否认20世纪50—70年代的“黄金年代”的情况下,70年代开始的下降波段仅有10年时间。

起于20世纪70年代的下降长波于何时停止的争论,也对应着此后的上升长波于何时开启,即1980年以后是否出现了扩张长波的争论。大致而言,部分关注利润率指标的学者认为,如果以美国作为资本主义世界的代表,1980年以后出现了一轮扩张长波,安瓦尔·谢克以美国的利润率提升为标志提出1980年以后出现了“新自由主义大繁荣”(37)A.Shaikh.“The First Great Depression of the 21th Century”.In Leo Panitch(ed.).The Crisis This Time:Socialist Register 2011.Lodon:The Merlin Press,2010.,多梅尼尔和列维的数据也表明1980年以后美国的利润率出现了比较明显的回升(38)Duménil,Gérard,and D.Lévy.“Technology and Distribution in Managerial Capitalism.The Chain of Historical Trajectories La Marx and Countertendential Traverses”.Science and Society,Special Issue:Crises and Tranformation of Capitalism,2016,80:530-549.,高峰则从技术革命、利润率回升和世界市场扩大三个方面详细分析了1980年后的这轮扩张长波(39)高峰:《论长波》,载《政治经济学评论》,2018(1)。。但是,很多学者并未接受这轮上升长波的存在,布伦纳认为新自由主义引发的是一轮从20世纪70年代到90年代的长期衰退(40)R.Brenner.The Economic of Global Turbulence.London:Verso,2006,pp.209-210.,克罗蒂等人持有类似观点(41)J.Crotty.“Structural Contradictions of the Global Neoliberal Regime”.Review of Radical Political Economics,2000,32(3):369-378.参见孟捷:《新自由主义积累体制的矛盾与2008年金融—经济危机》,载《学术月刊》,2012(9)。。在经验数据方面,奥哈拉等人将1973年到1995年视为一个整体进行考察,并重视美国之外的其他国家的走势,认为从全球范围看,1980年以后的上升波段并不明显。(42)O’Hara,Phillip Anthony.“Deep Recession and Financial Instability or a New Long Wave of Economic Growth for U.S.Capitalism? A Regulation School Approach”.Review of Radical Political Economics,2003,5(1):18-43,其具体数据可参见高峰:《论长波》,载《政治经济学评论》,2018(1)。

我们认为,无论是采用主流的总量序列分析方法还是弗里曼的“理性历史分析方法”进行分析,上一轮下降长波结束于20世纪90年代的观点都能得到很好的支持。按照英国经济史学家麦迪森的数据计算,美、法、德、荷、英、日六国的GDP年均增长率由1950—1973年的5.31%下降到1973—1992年的2.41%,劳动生产率的年均增长率由4.91%下降到2.34%,全要素生产率的年均增长率由3.04%下降到0.83%。美国经济学家布伦纳提供的七国集团的数据也显示,七国私人企业产量的年均增长率由1950—1973年的4.5%下降为1973—1993年的2.2%,劳动生产率的年均增长率由3.6%下降为1.3%。(43)参见高峰:《20世纪世界资本主义经济的发展和演变》,载《政治经济学评论》,2010(1)。显然,作为一个与“黄金时期”显著不同的时期,1973—1992年的GDP增长率和生产率增长率出现了显著下降。1992年之后,随着新技术革命的扩散所带来的“新经济”繁荣、新自由主义的蔓延和苏东社会主义的“崩溃”所导致的全球化加速,以及全球范围价值链分工等新业态的普及(44)刘刚:《从“资本一般”到“竞争一般”和“价值链竞争”——当代马克思主义竞争学说的哲学思考》,载《齐鲁学刊》,2016(1)。,全球经济进入了新的扩张长波,直至2008年金融危机爆发。据国际货币基金组织统计,1996—2007年全球经济年均增长速度达3.9%。2008年金融危机的爆发作为一个长波高位转折点,开启了生产方式的巨大变革以及资本积累的“技术结构”与“制度结构”的深度调整的全球性萧条长波。

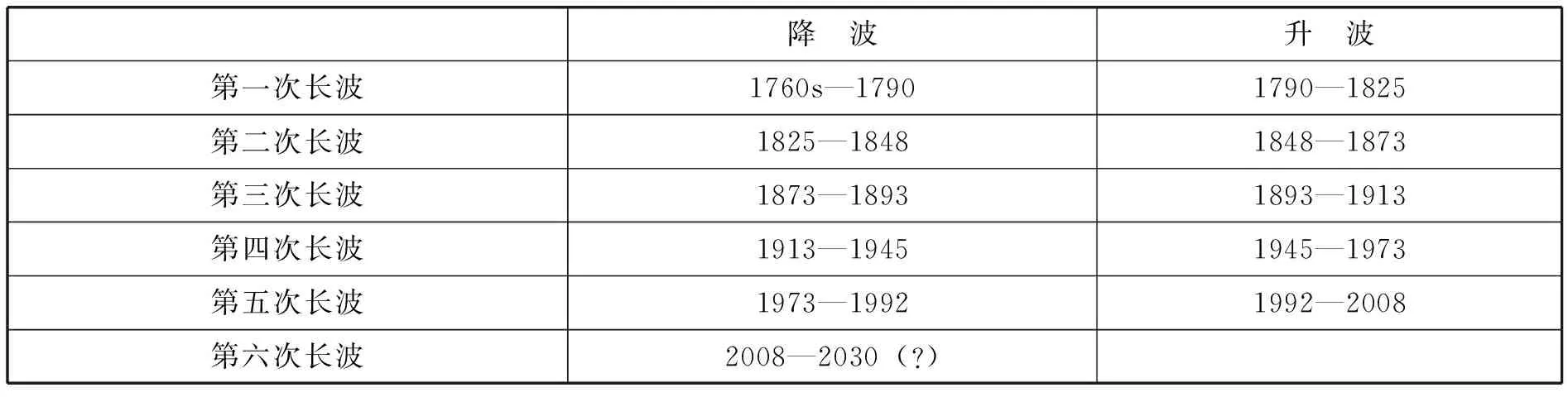

(三)六次“V”型长波

综合前人研究和上述分析,我们给出表2所示的长波年表。需要说明的是:第一,自第一次工业革命以来,资本主义经济发展经历了六次康德拉季耶夫长波,目前正处于第六次经济长波的下降波,其升波阶段将于21世纪30年代开启。第二,从一次长波到另一次长波的过渡是一个连续演进的过程,选择某个特定年份作为一次长波的开始或结束只具有象征的意义,它更多的表示那个年代是一个转折的年代,而且每次长波的长度也存在一定差别并总体呈现为波长缩短的趋势。第三,从波谷到波谷与从波峰到波峰划分长波不是一个可以随意选择的简单问题,而是涉及对于一次独立长波的准确理解。佩蕾丝指出,康德拉季耶夫、熊彼特和大多数后继者都倾向于从波谷到波谷划分每次长波,这实际上包含着一次技术革命的后半段和下一次技术革命的前半段。为了避免对历次康德拉季耶夫长波时间序列的机械理解,佩蕾丝以每次诱发技术革命浪潮的重大技术突破为起点,从波峰到波峰划分经济长波,这样每次长波都能涵盖一次技术革命的整个生命周期,从而能更好地理解历次长波所蕴含的结构变迁的实质。(45)④ 卡萝塔·佩蕾丝:《技术革命与金融资本》,40页注释、29页,北京,中国人民大学出版社,2007。同样,为了避免将不同的“经济时代”划入同一长波周期,美国学者大卫·科茨在2008年金融危机之后,修正了SSA学派此前将二战之后的“黄金时代”与20世纪70年代之后的“滞胀时期”,即凯恩斯主义时代与新自由主义时代划为同一次长波的做法,而将它们划为分别具有不同制度安排的两次独立长波周期。(46)大卫·科茨:《资本主义的新自由主义体制危机》,载《中国社会科学内部文稿》,2009(3)。为了准确把握经济长波的实质内涵,我们借鉴上述观点,从降波开始划分历次长波,由此得出六次从降波开始的“V”型长波。

表2长波年表

三、经济长波的理论解释

关于经济长波生成机制的理论解释,除了主流的总量分析将经济长波视为经济增长速度快慢变化所形成的波形运动从而着重于解释GDP增长率等总量指标的波动之外,更有价值的观点来自新熊彼特学派和马克思主义学派。弗里曼和卢桑指出,每一次长波的升降不仅表现为总产出增长率的变化,更为重要的是新的技术集群带来的结构调整,“对所有产业加总求和难以反映出长波的结构性变革特点”(47)克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,264页,北京,中国人民大学出版社,2007。。佩蕾丝也认为,对于经济长波的解释不能主要依据经济因素,“长波应当被看作复杂得多的、涉及整个社会的过程”④。因此,他们为了克服熊彼特长波理论所固有的技术决定论倾向,提出了技术、经济、制度等因素协同演化的理论模型,探讨技术革命与制度变革如何推动技术经济范式的形成与更替并导致“发展巨潮”的“涨落”。曼德尔同样认为,“长波远远不只是资本主义经济增长率的有节奏的起伏。各个长波实际上是相互之间有明显区别的不同历史时期。”(48)厄尔奈斯特·曼德尔:《资本主义发展的长波——马克思主义的解释》,82页,北京,商务印书馆,1998。在他看来,由若干基本经济变量所制约的利润率的上升和下降是导致经济长期波动的主要力量,但是资本主义运动规律的内在逻辑能够解释扩张长波向停滞长波的转变,却不能解释停滞长波向扩张长波的转移,后者取决于资本主义生产方式的一般历史和地理环境的根本改变。SSA学派和调节学派则强调,资本主义长期经济波动的原因应该归于“制度结构”在多大程度上促进或妨碍了资本积累。显然,上述研究既有进一步探讨的空间,也有进一步综合的可能。(49)关于各种长波理论的系统述评可参见赵涛:《经济长波论》,北京,中国人民大学出版社,1988;刘崇仪、李达昌、王小琪、陈为汉:《当代资本主义结构性经济危机》,北京,商务印书馆,1997;厄尔奈斯特·曼德尔:《资本主义发展的长波——马克思主义的解释》,北京,商务印书馆,1998。

我们认为,经济长波是资本主义生产方式演变的长期趋势与外在表现,18世纪中期以来资本主义生产方式的演变过程表现为工业革命的展开过程,因此,长波研究必须综合考量多方面影响因素,深入分析工业革命的展开过程和资本主义生产方式的演变逻辑,唯有如此,方能透视“隐藏于可观测经济现象背后的长期趋势”。参考马克思的基本判断:“一定的生产方式或一定的工业阶段始终是与一定的共同活动方式或一定的社会阶段联系着的”(50),我们将历次工业革命作为概括历次经济长波所对应的发展阶段的“中间层次”范畴,实现马克思强调的“始终必须把‘人类的历史’同工业和交换的历史联系起来研究和探讨”(51)《马克思恩格斯文集》,第1卷,532、533页,北京,人民出版社,2009。。

(一)从工业革命理解经济长波

“工业革命”或许是经济历史学家众多词汇当中最为公众广泛接受的词汇,但是它也最容易导致公众对于经济变革的本质产生误解(52)龙多·卡梅伦,拉里·尼尔:《世界经济简史》,194页,上海,上海译文出版社,2012。,人们对于工业革命的基本内涵、历史界分以及展开过程一直存在多维解读和多样观点。一种观点认为:工业革命是人类社会生产的技术方式的重大变革,第一次工业革命始于18世纪60年代蒸汽机的改良和应用,开启了人类社会的“蒸汽时代”;第二次工业革命始于19世纪70年代电力和内燃机的发明和应用,开创了人类社会的“电气时代”;第三次工业革命始于二战之后计算机和信息技术的创新和应用,开始了人类社会的“信息时代”。里夫金也从这一维度界分工业革命,他在《第三次工业革命》里提出,每次工业革命都是能源技术和通信技术的革命及其相互融合。另一种观点则从人类社会生产的组织方式界分工业革命:第一次工业革命是18世纪晚期制造业的“机械化”所催生的“工厂制”替代了家庭作坊式的生产组织方式,第二次工业革命是20世纪早期制造业“自动化”所创造的“福特制”流水生产线,使得“大规模生产”成为制造业的主导生产组织方式,第三次工业革命是制造业的“数字化”,以此为基础的“大规模定制”可能成为未来的主流生产组织方式。(53)J.Rifkin.“The Third Industrial Revolution”.The Economist,2012(21):1-14.还有学者从社会变革的维度来界分工业革命。克劳斯·施瓦布在《第四次工业革命》一书中便将正在或即将进行的工业革命界定为“第四次工业革命”,即在物理、数字和生物技术的融合下所引发的一场深入的、全面的、系统的社会变革。

上述关于工业革命的理解各有其独特的视角和价值,但是它们或者失之于过窄,将工业革命理解为技术变革或组织变革;或者失之于过宽,将工业革命理解为社会变革,而且基本停留于现象描述而难以满足经济学理论建构和政策分析的操作需要。从政治经济学角度出发,我们认为,工业革命是资本主义生产方式的演变过程,准确理解工业革命的实质需要把握三个基本特征:

一是系统性。毫无疑问,工业革命是多种因素相互作用且常常互为因果的系统变迁过程,必然带来人类社会的分工范式、产业结构、全球格局乃至生存方式的巨大变革。也就是,工业革命及其影响不仅发生在工业领域,也发生在商业和农业以及社会其他层面。因此,佩蕾丝和弗里曼等人始终认为,除非同时出现深刻的社会、组织和制度创新,否则不会发生系统性的“工业革命”;施瓦布也将“工业革命”理解为一场深入的、全面的、系统的社会变革。但是为了避免概念的泛化使其失去可操作性,我们必须注意区分工业革命与工业革命的影响。作为生产方式的演变过程,工业革命实质上是社会生产的技术方式和组织方式的系统变革。从技术方式的角度而言,工业革命是社会生产的连接技术、动力技术与制造技术的系统变革。所谓连接技术,主要包括交通运输技术和信息通信技术,是容易被忽视的推动历次工业革命和人类社会进步进程的重要力量。回顾工业革命的历史,我们可以发现,连接技术在历次工业革命中都扮演了关键角色,工业革命的发展历程也是“连接”的推进过程,没有人与人、人与物以及物与物之间连接的进步所带来的贸易繁荣和文明交流,人类社会也不可能取得长足的进步。从组织方式的角度而言,工业革命是劳动之间、劳资之间、资本之间以及国家与资本之间相互关系的系统变革。显然,工业革命不仅是社会生产的技术方式或组织方式的系统变革,更是二者相互协调、相互匹配的变革过程。

二是演进性。正如一些批评者所指出的,“革命”一词虽然突显了工业革命对于经济社会所产生的巨大且不可逆的影响,却容易使人们忽视历史进程的连贯性,误以为工业革命是一个能够迅速摆脱与“旧时代”联系的瞬间过程。(54)龙多·卡梅伦、拉里·尼尔:《世界经济简史》,194-195页,上海,上海译文出版社,2012。事实上,既然工业革命是社会生产的技术方式和组织方式的系统变革,它们任何一方的变革及其相互融合都必然是一个漫长而渐进的演变过程,那些人们观察到的“骤然”发生的激进变革,例如短期内突然崛起的一批新兴技术和新兴产业,其实是紧密交织在一起的技术创新集群和组织创新集合连续演进和长期融合的结果。因为,“从最初的概念化到技术上可行性的确定,即从发明到商业可行性,从创新到随后的扩散常常是一个漫长与复杂的过程”,甚至,“一个最具革命性的发明几乎要到100年才能替代其前身”(55)道格拉斯·C·诺思:《经济史中的结构与变迁》,184页,北京,商务印书馆,2005。。J.B.克拉克通过对德国和美国的经验研究发现,一种新的生产方式的成熟过程需要长达45年的周期。(56)⑦ 参见克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,149、264页,北京,中国人民大学出版社,2007。戈登通过历史观察也指出,工业革命的伟大发明从出现到产生重大的经济影响往往有一个较长的时滞。例如,第二次工业革命的核心发明——电力和内燃机出现在1870—1900年间,而在工业领域得到广泛应用却是在20世纪初,并从20世纪20年代开始才对全要素生产率的提升产生重大影响。第三次工业革命的数字技术革命也是如此。虽然20世纪60年代大型计算机已在一些大公司被应用,80年代个人计算机已开始逐渐普及,但是对全要素生产率的强力推动却主要发生在1994—2004年。(57)参见罗伯特·戈登:《美国增长的起落》,550-551页,北京,中信出版集团,2018。也正是因此,弗里曼和卢桑倾向于将“工业革命”称为“连续发生的工业革命”,麦格劳、布鲁兰德、图泽尔曼和钱德勒以及佩蕾丝等学者认为历次工业革命都是一个“百年周期”。(58)贾根良:《第三次工业革命与新型工业化道路的新思维》,载《中国人民大学学报》,2013(2)。

三是波段性。既然历次工业革命都是一个百年过程,显然它不可能是一个直线发展的演进过程。综观工业革命的发展历史可以发现,一次工业革命往往对应两次康德拉季耶夫长波。借鉴佩蕾丝和弗里曼等人的研究,我们认为历次工业革命可以划分为导入期、拓展期、协同期和成熟期四个阶段。每一次工业革命都开始于上一次工业革命成果消耗殆尽从而经济处于萧条长波阶段,这是一个结构调整的“过渡时代”,是新旧技术经济范式的接续交替时代,是历次工业革命的导入期。“新旧断裂是这一阶段的特征”(59)卡萝塔·佩蕾丝:《技术革命与金融资本》,57页,北京,中国人民大学出版社,2007。。这一时期是新的技术体系和组织体系的萌芽期,也是旧的技术体系和组织体系的衰落期,经济运行不仅表现为总产出增长缓慢,更为重要的是新的技术集群飞速增长带来的结构调整,新兴产业的扩张和增长与原有产业的停滞和收缩,二者形成强烈反差。⑦不过,随着新兴技术的逐渐扩散和“先导产业”的不断发展,工业革命会进入拓展期。“离心趋势”是这一阶段的重要特征。在这一时期,尚未发育成熟的新兴产业在狂热资本的推动下会过度膨胀并带动经济进入扩张长波。然而,由于其他相关技术和产业以及组织制度安排未能有效跟进必然导致“结构失衡”,工业革命会被迫由扩张长波转入萧条长波并进入协同期。“协同在本质上是为扩张而进行的耦合”,协同期是一个结构重塑的“动荡时代”。在这一时期,主导技术和次生技术集群以及相应

的制度安排和组织体系会深入发展并相互融合,不断重塑社会生产的“平衡结构”。(60)胡乐明、刘刚:《再生产结构与资本主义经济周期的演化路径》,载《经济学动态》,2013(11)。随着新的“平衡结构”的建立,工业革命便会重新高涨并进入最后的成熟期。这是一个经济增长的“黄金时代”,也是历次工业革命的技术经济范式的利益充分释放并最终走向衰竭的时代。

(二)三次工业革命与长波的“W”形走势

迄今为止,人类社会经历了三次工业革命,每次工业革命的展开过程表现为两次康德拉季耶夫长波,呈“W”型走势。表3显示了历次工业革命与经济长波之间的关联。

第一次工业革命始于18世纪60年代的英国棉纺织业,1764年哈格里夫斯发明了“珍妮纺纱机”,引发机器发明、技术创新的连锁反应,开启了第一次工业革命的导入期。随着水力纺织技术、焦炉冶铁技术等制造技术和蒸汽动力技术以及相应的工厂制生产组织方式的出现,英国棉纺织业于18世纪80年代末期开始摆脱旧的生产方式的束缚(61)毛纺织业自15世纪以来长期是英国最重要的产业,受到了封建行会势力的保护。因此,棉纺织业与毛纺织业之间新旧生产方式的激烈竞争与对抗是这一时期的重要特征。参见马克斯·韦伯:《世界经济史纲》,215-218页,北京,人民日报出版社,2007。,并作为“先导部门”带动第一次工业革命进入了“拓展期”,形成了第一次康德拉季耶夫长波的扩张波。1790年之后,英国棉纺织业以快于其他工业部门数倍的速度快速增长,并使得英国经济呈现“迅猛、史无前例”的“持续增长”。但是,棉纺织业的过快膨胀所导致的生产过剩,以及由此引发的结构失衡所导致的全面危机在1825年终结了此轮长波,使第一次工业革命被迫进入了结构调整的协同期,开启了第二次康德拉季耶夫长波的下降波。在这一时期,蒸汽机车、铁路网络、机械印刷和电报等连接技术的发展“使得运输和通讯比以往任何时候都更为迅速、廉价和可靠”,促进了市场的扩张和生产率的提升,增强了“铁—煤—蒸汽机—铁路装备—机械机床”的协同效应,推动了工业革命向尚未受到第一次康德拉季耶夫长波较大影响的产业和地区的传播。这样,19世纪末期第一次工业革命便进入了它的成熟期,同时开启了第二次康德拉季耶夫长波的上升波。

历次工业革命并非截然分割,前一次工业革命成果的衰竭期正是新的工业革命的酝酿期。1870年之后,随着第一次工业革命的主导产业出现明显的报酬递减,第二次工业革命开始进入导入期,从而开启了第三次康德拉季耶夫长波的下降波。在此时期,第一次工业革命时期旧生产方式的“锁定效应”与电力、钢铁等新兴产业的“扩张效应”相“对峙”(62)这种对峙所造成影响的典型例证便是英国的衰落与美国的崛起。许多研究认为,正是旧生产方式的“锁定效应”导致了英国的衰落,新兴技术和新兴产业的“扩张效应”造就了美国的崛起。参见克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,254-263页,北京,中国人民大学出版社,2007;赵涛:《经济长波论》,176-180页,北京,中国人民大学出版社,1988。,使得“死气沉沉的萧条”成为英美等国经济运行的常态。但是,随着钢材制造技术和内燃机、电气动力技术的不断创新和扩散以及大型公司和泰勒主义生产组织方式的涌现,以廉价钢材和电力为基础的新投资机会蜂聚的条件逐步具备,19世纪90年代初期,第二次工业革命进入拓展期,并开启了第三次康德拉季耶夫长波的扩张波。这是一个“镀金时代”,钢铁、电力、石油和汽车等新兴重化工业部门快速扩张同时也导致了经济结构、社会结构乃至国际格局的严重失衡。随着1913年经济危机的爆发,第二次工业革命结束了拓展期并步入了灾难性的战争、广泛的革命与严重的危机相互交织的混乱而动荡的协同期,开启了第四次康德拉季耶夫长波的下降波。在此时期,石油和电力的广泛应用所导致的动力技术革命,电气化、自动化所带来的制造技术革命以及电报电话、广播电视等新的信息通信技术和飞机、汽车等新的交通运输技术,推动了第二次工业革命在各个产业领域和地区的扩散及其相应的流水线生产和现代公司制度的普及,逐步确立了福特主义生产组织方式的主导地位。二战之后,第二次工业革命迅速进入成熟期,开启了第四次康德拉季耶夫长波的扩张波。

表3工业革命与康德拉季耶夫长波(每次工业革命包括两轮技术革命)

20世纪70年代初,“滞胀”的到来终结了第二次工业革命的“黄金年代”,也开启了第三次工业革命的导入期和第五次康德拉季耶夫长波的下降波,电子芯片技术和电子计算机技术以及互联网技术与后福特主义生产组织方式的不断发展推动着“新经济”与第二次工业革命旧生产方式的“断裂”。20世纪90年代初期,第三次工业革命进入拓展期,狂热的金融资本推动着“新经济”的快速膨胀,形成了第五次康德拉季耶夫长波的上升波。2008年金融危机的爆发终结了资本的狂热,同时开启了第三次工业革命的协同期和第六次康德拉季耶夫长波的下降波,人工智能、物联网、区块链等连接技术、智能制造和3D打印等制造技术与新型能源动力技术以及相应的分散式、网络化、平台型生产组织方式趋于深度融合与广泛扩散。或许,经过此轮长波的深度结构调整,第三次工业革命将在21世纪30年代迎来自己的“黄金时代”。

四、尾论

熊彼特指出,“如果一个人不掌握历史事实,不具备适当的历史感或所谓历史经验,他就不可能指望理解任何时代(包括当前)的经济现象。”(63)约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》,第1卷,31页,北京,商务印书馆,1991。同样,脱离历史框架的经济学也不可能成为科学的经济理论。从一定意义上说,政治经济学是研究资本主义向社会主义过渡的历史过程的科学,它不应也不能脱离资本主义生产方式发展演变的历史过程。遗憾的是,马克思所奠立的“逻辑与历史相统一”的理论传统一直以来并未得到有效遵循,马克思以“绝对剩余价值的生产”和“相对剩余价值的生产”为主题所展开的关于资本主义生产力发展、生产力与生产关系的矛盾运动以及生产方式演变过程的历史与理论相结合的精致分析,要么被“浓缩”为省略了历史内容的抽象而僵硬的“教科书模型”,要么被“深化”为缺乏理论抽象的琐碎而具体的专题研究。恢复马克思理论传统以焕发政治经济学的生机和活力,长波理论是一个可资借鉴的富有张力的理论框架。然而,尽管大量的具有马克思主义倾向的学者参与了长波理论的早期开拓和后续发展,但长波理论的马克思主义政治经济学框架迄今并未完全确立,调节学派和SSA学派尽管通过“中间层次”的建构提供了关于资本主义生产方式长期变迁的“制度”分析,却有意无意地忽视了技术变革的历史作用;曼德尔通过讨论再生产方式的演变,把握住了技术革命与制度变革之间的矛盾运动这个基本方向,但未能发展出一个以“中间层次”分析为中心的阶段性解析。因此,在唯物史观的视角下为长波理论构建“一个全面的方法论基础”,有必要将调节学派和SSA的中间层次分析与曼德尔的技术重要性逻辑相综合。技术是资本主义发展引擎的“燃料”,生产力的自行发展有其内在的原因和发展规律(64)参见马昀、卫兴华:《用唯物史观科学把握生产力的历史作用》,载《中国社会科学》,2013(11)。,马克思主义长波理论的未来发展必须将技术变革和生产力的发展过程及其规律“圆满地吸收到其理论体系之内”(65)W.W.罗斯托:《这一切是怎么开始的》,2页,北京,商务印书馆,1997。。

忽视历史本质的主流长波研究的技术主义倾向需要避免,陷入历史细节的描述主义的长波研究倾向也同样需要克服。长波研究的目的不在于还原和描述历史,而是在于透过“一再发生的事件序列”发现资本主义生产方式演变发展的动态规律与未来趋势。经济长波作为生产方式演变趋势的外在表现,是多种因素在资本主义经济发展各个阶段的综合作用,技术、经济、政治、文化等社会子系统都是理解经济长波的重要因素。因此,长波研究不仅要揭示生产力“归根到底”的决定作用以及技术与经济的互动机制,而且要揭示政治与文化的长期变迁及其作用规律。霍布斯鲍姆曾提出如下假说:社会矛盾总是在“长期发展阶段”末期或康德拉季耶夫周期结束时蜂拥而至,弗里曼和卢桑基本赞同上述假说,指出社会矛盾会在长波的高位转折点和低位转折点出现蜂聚现象,并掀起工人罢工运动浪潮。(66)参见克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑:《光阴似箭——从工业革命到信息革命》,369-377页,北京,中国人民大学出版社,2007。佩蕾丝则认为,“技术革命—金融泡沫—崩溃—黄金时代—政治动乱,大约每半个世纪就会重新再来一遍”,自由放任与国家干预也会每隔二三十年互换位置。(67)卡萝塔·佩蕾丝:《技术革命与金融资本》,10、68页,北京,中国人民大学出版社,2007。曼德尔、调节学派和SSA学派等也尝试探讨结构性危机、阶级斗争、政治权力之间的互动机制及其作用规律。马克思主义长波理论的未来发展必须克服经济基础与上层建筑之间机械决定的陈腐论调,科学揭示权力结构、意识形态及社会文化的演化规律,彰显马克思理论框架分析长期变迁的突出优势。

政治经济学是“致用之学”,中国的长波研究必须为中国特色社会主义经济建设提供理论支持。经济长波是工业革命展开过程的外在表现,工业革命历来不是所有国家同步发生的经济现象,因而工业革命和经济长波首先是主导性国家的一种经济现象。第一次工业革命即第一次长波和第二次长波的主导性国家是英国,第二次工业革命即第三次长波和第四次长波的主导性国家是美国和德国等国。对于后发国家而言,工业革命的导入期和协同期是赶超领先国家的重要“机会窗口”,英国和美国正是分别在第一次工业革命和第二次工业革命的导入期实现了对领先国家的赶超。目前,全球经济正处于第三次工业革命的协同期和第六次长波的降波阶段,这是一个深度结构调整期,也是一个包括中国在内的后发国家赶超西方发达国家重要机遇期。历史经验表明,能否通过科学技术进步和制度创新战略推动生产方式摆脱“旧势力”的“锁定效应”以实现持续的“结构升级”,推动各个社会子系统相互匹配并为关键技术提供完善的“支撑结构”以提高先行部门的带动能力,推动新兴技术和新兴产业抢占全球竞争的“制高点”及其全球扩散以拓展其“发展空间”,是后发国家能否把握赶超机遇的关键。中国马克思主义长波理论的未来发展必须深入总结工业革命与经济长波的扩散规律以及后发国家的赶超路径和赶超规律,以助力“两步走”战略的顺利实施。