复活的里坊

2019-10-10

一部热播剧《长安十二时辰》,将“里坊”重新带回到我们的视线中。从公元前2500年的古代城市雏形,到隋唐城市里坊制的完善,“里坊”一直是中国古代城市居住组织的基本单元,也是行之有效的城市管理手段,但随着社会经济的发展与商业贸易的繁荣,里坊制度也逐渐退出了历史的舞台。不过,里坊作为与人们的居住生活关系最紧密的概念仍然长久留存在人们的心中。

“复活”的里坊 唐博

一部热播剧《长安十二时辰》,将“里坊”重新带回到我们的视线中。从公元前2500年的古代城市雏形,到汉唐城市里坊制的完善,里坊作为与人们的居住生活关系最紧密的概念,一直留存在人们的心中。

藤花落遗址

藤花落古城内的“里”

中国最早的城市诞生于何时?它究竟是怎样的格局?

目前,被史学界普遍认可的结论是:古代中国城市出现的时间节点是公元前2500年前后,建城时间最早、形状又十分完整的城市之一,是史前龙山文化藤花落古城遗址。

这个古城位于今天的江苏省连云港市连云区中云街道办事处西诸曹居委会南部,在南云台山和中云台山之间的冲积平原上。藤花落是一个地名,现在它成为了中国最早城市的代名词,学界一般称“藤花落古城。”

从考古学家绘制的藤花落古城平面图可以看出,这个古城在设计和修建上已经有了内外城的理念。内城方正,紧靠外城的东南墙。从张驭寰先生在《中国城池史》里提出的数据,可以看出这个城市的大小规模:全城总面积有14万平方米,其中,内城有4万平方米,长方形的外城比内城大得多,但它的功能显然是附属性和拱卫型的,这当然更突出了内城的重要性和突出地位。“如果不是有确凿证据证明它是史前龙山文化时期的古城,人们或许会认为它是我国封建社会时期建的一座古城。”

值得特别注意的是,考古发现,藤花落古城有35座房屋,其中有长方形的单间房、双间房、排房以及回字形房、圆形房。这些房屋有序布局在城内,构成了人口集聚的形态,大小不同的道路将这些不同形状的房屋相互连通起来,这大约就是最早城市的“里”的样子。

在这个“里”的格局下,城市和人的关系在这里已经得到了初步呈现。

如果将龙山文化存在的约公元前2500年作为一个准确的时间节点的话,我们可以对比一下中国之外的印欧民族的历史。公元前2500年,印欧民族自里海北岸大草原四散谋生,东行者入波斯印度,成为雅利安人,西行者入南欧,成为希腊人、拉丁人。在这个邻近的历史时期内,埃及王国的首都孟菲斯已经是一座有名的城市了。

和藤花落古城一样,孟菲斯城内居住的人,大多是作为附属性存在的奴隶。但无论是藤花落古城,还是孟菲斯,早期的城市都是封闭的,单元和单元之间布满垣墙。这与其说是对人的隔离,不如说是对阶级的隔离,奴隶即便是住在城市里,也不会是城市的主人,而是永远的奴隶。

九经九纬绘定的里坊格局

历史往前走,城市逐渐出现,规模也在扩大,功能更加完善。公元前770年,周平王迁都洛阳。这个方圆15里的大城市大体上呈现为方形,12座城门分布在东南西北四个方位,东西、南北向有9条道路。王宫修建在中央大道之上,王宫后面就是城市功能中最重要的市场。城市的布局中,

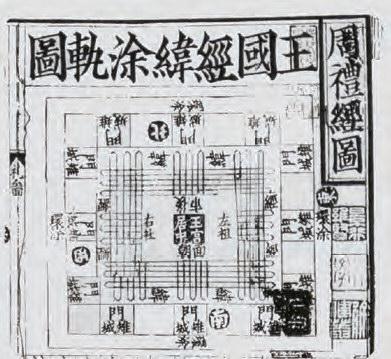

“前朝后市”的雏形已然呈现并被确定下来。在《周礼·考工记》里,城市的规制有了清晰的标准:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市。”这个标准成为我国漫长的封建时期城市规划建设的参考范本。在清代著名语言文字学家和哲学家戴震绘制的《考工记图》之王城图中,我们可以直观而清晰地看到这种“前朝后市”的格局。

无论是文本《考工记》中的寥寥数语,还是王城图中清晰规整的经纬比例,中国古代城市到这里已经逐渐呈现出“里坊”的形态。然后,再经历数百年的演进,到了西汉时期,“里坊”终于得到确立。

《管子》言:“故大城不完,则乱贼之人谋;郭周外通,则奸遁逾越者作。里域横通,则攘夺窃盗者不止。闾闬无阖,外内交通,则男女无别。”文中的“里域”,正是里坊的最初形态。而按《说文解字》的解释,闬,就是里门之意。

按照周长山先生在《汉代城市研究》中的观点,里的社会功用大约有这些:生产的组织与协调;管理户籍与征派赋役;维护社会治安;教化民众。当然,从统治阶级的需要而言,繁荣的王城不能没有附属于它的必要的建筑和人口,“里”是對“宫”的拱卫,因此,“里”必然有装饰帝国繁荣景象的功能——无论这个繁荣是真实的还是虚假的,起码,表面上看起来,它应该是一派欣欣向荣的样子。

百家一“里”与街坊的产生

那么,“里”究竟是多大的人口规模?周长山先生分析认为:在全国范围内经常性地保持百家(或数十家)一里的定制显然是不太可能的。因此,与其将“里”作为一种以户数为单位的行政组织,反倒不如将它看成一种区域性的地方行政单位。在城市里,这样的行政单位存在,在城外也同样存在,只是,城外的“里”更分散。

曹魏集团的邺城在“里坊”的形态上更趋于成熟。从邺城整个建设布局来看,曹操的确颇具匠心:宫城与外城明确区分,有明显的中轴对称线,形成市南宫北、宫民不参的棋盘式规划格局,使统治阶级与一般居民严格分开。这种规划手法对以后的城市布局有很大影响,唐代的长安城、明代的北京以及日本的奈良,都深受这个设计的影响。从这个意义上来讲,曹操可以算是一个当之无愧的城市规划设计师。

邺城的细节,在张驭寰的《中国城池史》里,描述得更为清晰:曹魏邺城中间是一条从金明门到建春门之间的东西大道,贯穿全城。大道以南是全城街坊之所在,划分为24个街坊,按功能分为三大区。西面是铜雀园区,园的西北建有三台:铜雀台、金虎台、冰井台。园内尚有兵马库、乘黄厩、白藏库,都紧靠西城墙内的位置。铜雀园面积很大,是一组矩形的园地。中部的两大块相连,即西宫与东宫。规划整齐,两宫并列,是一种古制。东部为第三区,是戚里区,皇亲国戚都住在这里,所以叫做戚里,共有6个街坊。其他为居住区。

“里”尚是新的城市形态,“坊”又随之出现,它似乎是城市功能的扩展?不尽然。学者齐东方在《魏晋隋唐城市里坊制度——考古学的印证》中提出:“北魏到唐的文献中,或云坊,或云里,二者并不连用,说明当时里坊是有区别的。”“坊”是一种划分土地的方式,而“里”则是以“百户为里”为基础的户口管理单位。“里坊制度使有军事化性质的部落人口向城市行政管理化的居民过渡,原来相对独立的游牧组织也向定居后城市统辖下的里坊组织转变。”

到这里,“里坊”已经混为一体了。而奴隶社会时期在城市里作为附属地位的奴隸,在封建社会时期,成为了有相对自由的城市子民,相对独立自由和有保障的城市里坊生活,为里坊的繁荣发展奠定了坚实的人口和生活基础,城市的烟火气息越来越浓厚。

北魏洛阳城里,有了庞大的“坊”容:320坊,每坊见方,四面道路,并有坊墙,四周四个坊门。这个庞大的“坊”市阵容,为后来隋唐都城的里坊规制提供了很好的参考。尽管,隋唐两朝的统治者,都把都城建设的参考依据指向西汉的都城,但北魏洛阳城以及更早时期的邺城对隋唐都城建设的影响是不言而喻的。隋炀帝“改坊为里,每里置里司一人,官从九品下,至义宁初废”,这是隋代大兴城在城市管理制度上对后来的唐朝做出的贡献。

“坊”的退化与“市”的强化

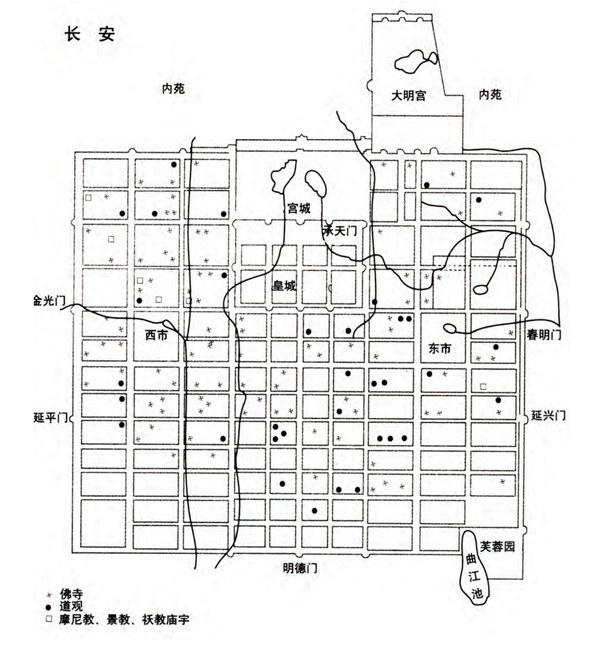

经过漫长的历史演进,中国古代城市里坊制的高峰期就此到来。唐长安108坊的出现,掀开了里坊恢弘而华美的历史篇章。“安定”“修真”“平康”“亲仁”“靖安”“通济”……它们的名字寄托着唐帝国的掌控者善政、美政、仁政以及惠政的理想,当然,也寄托着国祚万年、繁荣昌盛的美好愿望。大正方形、中轴线、东西市,纵横的路网将长安规整地划分成网格状,俨然就是《考工记》中“东西宫”的历史翻刻,也是对《考工记》中“九经九纬”的传承与发展。

然而,出于城市管理的需要而进入鼎盛期的里坊制,迅疾在唐中晚期慢慢瓦解。随着手工业和商业的繁荣,封闭的里坊不得不被打破,进而迈向开放之路。城市人的生活、生存功能逐渐超越统治者的管理功能,或者说,统治者全面的管理功能不得不稍稍让渡出相当大一部分的生活功能,城市至此更趋于人性化、商业化、生活化,其拱卫皇宫的功能也逐渐弱化。进入宋代,“里坊”向“坊市”发展,城市“市”的功能得到了强化。《清明上河图》中街市的图景是宋代坊市发展成熟的最好证明。

如果一定要划分一个城市规划建设的阶段,里坊的演变进程不能不说是一个很重要的参考依据。由汉到唐,是里坊制从诞生到高峰的历史,出于统治和城市管理的需要,是特定王朝时代的城市规制;宋以后,里坊向坊市、街坊演变,商业特性逐渐超越统治特性,人与人之间的社会关系,越来越高于政府和人之间的管理关系。不独中国城市如此,西方的城市同样如此。从这个意义上来讲,中西方的城市在相对接近的时间节点上,都完成了从统治属性到社会属性的转型。人性需要,成为城市功能演进的主要原因。

里坊与现实的城市

然而,“里坊”并没有就此消失。

复建的邺城园林

九经九纬图

在热播剧《长安十二时辰》里,长安108坊被“复活”了,因为上元节,因为没有宵禁,还因为倾城而出的长安人。在第一集崔六郎腹中取出的长安舆图中,可以清晰地看出各坊的名字和十字型城市主干道。而张小敬办案穿行奔跑中的长安各坊,更是活色生香,游人如织。世界最大、最繁华城市的“里坊”第一次以高清镜头呈现在我们眼前。

一同“复活”的,还有里坊制下的市井生活。在商业发达、尤其是网购空前繁荣的今天,里坊市井下的生活场景,对我们大多数人而言,已经有些陌生了。我们看《长安十二时辰》,与其说是看张小敬如何破案,不如说是看唐长安人的“里坊”生活:没有网购的唐朝,原来可以如此活色生香、华丽唯美。

《长安十二时辰》的动人之处或许正在这里,活性生动的长安108坊图景,让今天生活在水泥丛林里的都市人对“大唐盛世”有了另一个维度的认知,这种认知维度几乎是前所未有的。它让今天社区模块化生存的都市人,对里坊制的鼎盛发展期的唐朝产生了无限的向往。

这部电视剧,带给时代的启发正在于,人们对居住方式和市井生活的不息探索和永恒追求。再发达的商业模式,终究要归于生活的传统。回到里坊、回归市井,被《长安十二时辰》击中生活软肋的那部分人,或许已经在盘算着回归实体的商业生活。在里坊中,有喧嚣的人声,有烟火气息的故事,还有水盆羊肉让人欲罢不能的香味。更重要的是,生活在这城市里,我们再也不是奴隶,而是真正的主人。

《长安十二时辰》早已播毕,但“里坊”还活在现实的城市中。今天,北京老城区内的街道和胡同,基本上仍然保持着南北向和东西向的网格状格局,那是《考工记》里文字和图片记录下的标准。所不同的是,再也没有坊墙控制人们的出入,而商业活动的自由度,在今天的社区、街道里,更达到了一个历史的高峰。福州的三坊七巷,成都的文殊坊、崇德里、祥和里,这些建筑和社区的历史孑遗,无一不是里坊制活在今天的代言。

湖南大学建筑学院柳肃教授的观点,可以作为我们推出本期“封面故事”的特别说明:在民间,里坊作为与人们的居住生活关系最紧密的概念而长久留存在人们的心中,以至于我们今天的语言中,仍然还有许多类似于“邻里”、“里弄”“街坊”“坊间”等常用的词语,这些,全都来源于“里坊”的观念。

稍作留心,我们也会发现,一些城市老城区至今还保存着里门和坊门,它们是古老里坊制在人们观念和现实生活中的遗存。看到这些老建筑,看到这些老地名,汉唐盛世的图景仿佛就在眼前。

唐长安城平面图

宇文恺:长安城的建造者 庞惊涛

宇文恺给世界留下了一座气势恢宏的长安城,却没能在历史上留下更多威名。历史的感性之处在于,记住该记住的,忘记该忘记的,从这个意义上来讲,这是宇文恺的幸运,也是宇文恺最大的不幸。

“三月丁未,诏尚书令杨素、纳言杨达、将作大匠宇文恺营建东京,徙豫州郭下居人以实之。”

宇文恺出现在《隋书·帝纪·炀帝上》中,是以将作大匠的身份营建东京(后改东都)洛阳。将作大匠是将作监的长官,负责掌管朝廷宫室修建。那一年,是隋大业元年(公元605年),宇文恺50岁,正当壮年。

其实他早已算得上功成名就,在公元580年,宇文恺就被隋文帝杨坚任命为开府、匠师中大夫,掌城郭、宫室之制及诸器物度量。这个正五品的官职,显然并不是宇文恺看重的,他是建筑科学和工程管理方面的天才,在等待一个让他扬名于世的机会,和一个举世无匹的作品。

大兴城,正是宇文恺的机会。

修建隋宗庙,初露锋芒

隋唐前后100多年间的宇文家族,在当时是一个门阀贵族,在朝廷握有重权,门下食客无数。很幸运,宇文恺就出生在这样的门阀贵族家庭。含着金钥匙出生的人,即便他还在吃奶,就已经可以称王封公了。《隋书·宇文恺传》记载:“(宇文恺)年三歲,赐爵双泉伯,七岁,进封安平郡公,邑二千户。”

宇文恺的兄弟“以弓马自达”,但他对打仗骑射却没有多少兴趣,史书说他“独好学,博览书记,解属文,多伎艺,号为名公父子”,尤其对城市规划和建筑设计醉心不已。

等到杨坚践祚登基,这样的幸运就变成了不幸。为了巩固政权,杨坚大肆诛杀宇文家族成员,宇文恺最初自然也在被诛杀之列。或许是感于宇文恺之兄宇文忻的拥戴之功,或许杨坚对“少有器局,多伎艺”的宇文恺情有不舍,更因为宇文恺家族和北周宇文宗族的不同,杨坚及时终止了对宇文恺的诛杀,派人快马传令赦免了宇文恺。《隋书·宇文恺传》如是记录:“使人驰赦之。”非常有画面感。

一个伟大的建筑大师就这样被历史留了下来。一念之间,杨坚的善念除了给他短命的王朝留下面子工程需要的宫室之外,还给世界留下了一座气势恢宏的长安城。

杨坚建立隋朝后,急欲建立宗庙。于是他便想起了被自己“驰赦之”的宇文恺。一道诏令,宇文恺被封为营宗庙副监、太子左庶子。

史书没有记录太多宇文恺修隋宗庙的细节。胡三省在注解《资治通鉴》陈宣帝太建十三年(同时为隋开皇元年)只作了如下说明:时高祖以下置四亲庙,同殿异室而已,无受命之祧,社稷并列于含光门内之右。于此大体可以看出隋室宗庙的规制。

宗庙建成之后,杨坚封宇文恺为甑山县公(位于今湖北省汉川市东南甑山镇),食邑千户,对他在工程营建方面的能力给予了高度肯定。

修建大兴城,大胆创新

属于宇文恺的最大的历史机遇随之而来。

《资治通鉴·陈纪九》之“宣帝太建十四年”记载:隋主嫌长安城制度狭小,又宫内多妖异。纳言苏威劝帝迁都,‘帝以初受命,难之;夜,与威及高颖共议。明旦,通直散骑庾季才奏曰:臣仰观乾象,俯察图记,必有迁都之事。且汉营此城,将八百岁,水皆咸卤,不甚宜人。愿陛下协天人之心,为迁都之计。帝愕然,谓颖、威曰:是何神也!太师李穆亦上表请迁都。帝省表曰:天道聪明,已有征应,太师人望,复抗此请;无不可矣。

这一段文字,将苏威、高颖、庾季才、李穆等大臣劝杨坚迁都的过程写得非常详细,其中,既有城“将八百岁”,“不甚宜人”的实情,也有作为臣子以天命劝进的虚情。总之,最后杨坚采纳了他们的意见,“诏高颖等创造新都于龙首山,以太子左庶子宇文恺有巧思,领营新都副监。”

宇文恺浮雕像

西安大唐不夜城

这是宇文恺在营建宗庙之后负责的第二个大项目。新都城的营建,史称“制度多出于高颎”,但“凡所规画,皆出于恺”,也就是说,高颖只是名义上的规划师,真正的规划设计操盘手还是宇文恺。所以,宋人宋敏求在《长安志》中也如此说:“命左仆射高颁总领其事,太子左庶子宇文恺创制规模,将作大匠刘龙、工部尚书巨鹿郡公贺楼(娄)子干、大(太)府少卿尚龙义并充使营建。”

一个好汉三个帮。宇文恺营建新都的工作,得到了刘龙、贺楼子干、尚龙义等人的支持,他们分别负责施工和材料管理、现场监督等事务。

新都城的规划建设吸取了曹魏邺城、北魏洛阳城的规划建设经验,在方整对称的原则下,沿南北中轴线将宫城和皇城置于全城的主要地位,郭城则围绕在宫城和皇城的东、西、南三面。分区整齐明确,象征着皇权的威严。在宇文恺的设计下,新都城将宫室、官署区与居住区严格分开,成为古代城市建设中的一大创新。

隋新都从隋开皇二年(582年)六月开始兴建,至当年十二月基本竣工,次年三月即正式迁入使用,因杨坚曾被封为大兴郡公,遂以“大兴”命名新都。大兴城修建前后仅9个月时间,其建设速度之快令世人惊叹,从中也可想象其耗资浩大,而劳工的投入更是庞大。作为总其事的宇文恺,在隋新都的建设中,在规划、设计、人力、物力的组织和管理方面做出了突出的贡献。大兴城的建成,标志着当时的中国在城市建设上已经达到了世界领先的水平。

居住区的里坊形态是宇文恺规划设计中的亮点,这也是唐朝将大兴城更名为长安后逐步形成108坊的设计基础。除了受先人“九经九纬”、中轴线对称的设计思想的影响之外,宇文恺显然还考虑到王朝管理的需要:把人们框在一个个格子里,主要便于管理。但宇文恺对居住区的设计也存在一个不足,即规模过度,没有很好地考虑当时社会发展的实际,超越了时代的要求,用今天的话说,就是过度投资和过度建设。其在城南规划建设的无数里坊,终隋朝两代,始终没有多少住户,非常冷落荒凉。宋敏求说:自朱雀门南第六横街以南,率无居人第宅。自兴善寺以南四坊,东西尽郭,虽有居者,烟火不接,耕垦种植,阡陌相连。直到唐朝开元年间,随着长安人口的增加,这些空置的里坊才逐渐有人居住。即便如此,有唐一代,108坊的“空置率”仍然很高。

尽管如此,大兴城仍然不失为当时世界上设计最精巧、规制最宏大的大城市,宇文恺以其高超的建筑规划设计,为唐朝遗留下了一个万邦来朝的世界之城。宋人吕大防在《隋都城图》题记中,如此称赞大兴城的布局思想:隋氏设都,虽不能尽循先王之法,然畦分棋布,闾巷皆中绳墨,坊有墉,墉有门,逋亡奸伪无所容足。而朝廷官寺,居民市区不复相参,亦一代之精制也。这是后人从建筑规划角度给予宇文恺最中肯的评价。

而清人徐松的总结,则更充满了历史感:自两汉以后,至于晋、齐、梁、陈,并有人家在宫阙之间。隋文帝以为不便于事,于是皇城之内惟列府寺,不使杂居,公私有辨,风俗齐整,实隋文之新意也。这里所谓的隋文新意,准确地说,是出之于宇文恺。

不要忘了,宇文恺负责兴建大兴城的时候,也仅仅只有27岁。天才的建筑学家以如此年纪统领这个浩大的工程,这是他的机遇,也是长安城的机遇。

修建仁壽宫,雄伟奢靡

开皇十三年(公元592年),隋文帝杨坚行幸岐州(今陕西宝鸡凤翔),在岐州之北的麟游县看中了一块宝地,于是诏令天下,绘山川图以献,营建离宫,用于避暑。此地位于“万迭青山担一川”的杜水之阳,东障童山、西临凤凰,南有石臼、北依碧城,天台上突兀川中,石骨棱棱,松柏满布,是为消夏避暑的好地方。

为了尽快建成仁寿宫,杨坚“使杨素监之”。杨素其时为右仆射,位高权重,军功累累,深得杨坚信任。在杨素的举荐下,宇文恺为检校将作大匠,相当于总工程师。隋制,未除授正官而领其务者为检校官,等于以副职主持工作。

久经重大工程考验的宇文恺当然不会让杨坚失望。在接受这个任务之前,宇文恺已任莱州剌史。走马上任之后,他在杨素的支持下,为营建仁寿宫选了几个能力非常强的工作搭档:记室封德彝为土木监,崔善为为督工。封德彝为杨素的随军记室,也是杨素的姻亲,早年追随杨素,杨素对他赞赏不已,一有机会就向杨坚举荐。崔善为精通历算,初为文林郎,据说有一次杨素要查考他的工作,崔善为手拿手板凭记忆唱名,没有一处差错,杨素大为惊异。自此各方有疑难狱案,全部命令他审讯,都能追查出其中实情。

三个人都是厉害角色。于是夷山填谷以营宫殿,“崇台累榭,宛转相属。”史载,为修建仁寿宫,隋朝总共奴役了数万工匠,昼夜不停地施工。杨素督工严苛,封德彝和崔善为自然也不敢怠慢,作为总工程师的宇文恺虽然主要负责建筑设计,但其中也不免大耍威权,役使劳工,“民夫疲顿颠仆死亡万人以上”。为不影响工程,杨素命令直接将其尸体推入土坑,盖土筑为平地。

历经两年零三个月的不停施工建设,仁寿官终于建成。据传开皇十九年除夕之夜,杨坚在宫中远望,见宫阙磷火弥漫,隐有哭声。杨坚颇感惊悸,感叹这必定是修宫殿时役使劳工过于严酷的缘故。

仁寿宫东至庙沟口,西至北马坊河东岸,北至碧城山腰,南临杜水北岸,城垣周长一千八百步。内城以天台山为中心,冠山抗殿,绝壑为池,分岩竦阙,跨水架楹。杜水南岸高筑土阶,阶上建阁,阁北筑廊至杜水,水上架桥直通宫内。天台山极顶建阔五间深三间的大殿,殿前南北走向的长廊,人字拱顶,迤延宛转。大殿前端有两阙,比例和谐。天台山东南角有东西走向的大殿,四周建有大宝殿、丹霄殿、咸亨殿、御容殿、排云殿、梳妆楼等殿宇。

唐贞观五年(公元631年),李世民将仁寿宫改名为九成官。第二年,欧阳询在这里写下了名垂中国书法史的中国第一楷书《九成宫醴泉铭》。

“居高思坠,持满戒盈。”欧阳询在《九成宫醴泉铭》中写下的这句谏诤之言,不仅是对李世民的提醒,更是对短命的隋王朝之所以失政的历史总结。

宇文恺的建筑遗产

西安古城 图/FOTOE

作为生活在隋唐时期的建筑学家,宇文恺除了修建宗庙、大兴城和仁寿宫之外,还领衔负责建设东都洛阳、开凿广通渠、修筑长城、营造巡狩大帐、观风行殿、设计明堂。不过,除了开凿广通渠有利民生经济之外,宇文恺的其他建筑工程,都不过是作为王朝政治的需要,劳民伤财,激发民怨,加速了隋朝的灭亡,当然,他在其中也并没有留下什么好的口碑。

在建筑学方面,宇文恺著述有《东都图记》20卷、《明堂图议》2卷和《释疑》1卷,均见行于世,可惜除《明堂图议》的部分内容保存于《隋书·宇文恺传》和《资治通鉴》等史籍中外,其他的后来都亡佚了。一个本可以留下伟名的建筑学家,就这样隐没在长安城的盛名之下,就像那些无数劳累而死的无名劳工,如果不是细心地从史料里搜求,“宇文恺”这三个字似乎再难与长安城发生历史的牵连。

给后人留下了一座世界之城,但后人并没有记住他的名字。历史的感性之处在于,记住该记住的,忘记该忘记的,从这个意义上来讲,这是宇文恺的幸运,也是宇文恺最大的不幸。

盛唐里坊制下的长安市井生活 潘前芝

借由《长安十二时辰》的热播,我们一起来看看盛唐时期长安城内一百零八坊的繁华与生活其中的大唐子民的日常生活。

热播网红剧《长安十二时辰》中,导演多次将镜头对准长安城内整齐划一的一百零八坊,展现盛唐时期的宏伟与繁华。那么,生活其中的大唐子民的日常生活,是否真的如剧中他们脸上所洋溢的笑容那样,满是幸福和满足呢?

下面,我们一起来看看彼时长安市民的日常生活。

分区显贵贱

长安,是当时著名的世界性大都市。从城市规划上看,唐代长安城的平面布局,按《周礼》中有关城市规划而建,南北11条街,东西14条街,纵横交错,使其看起来像一个封闭式的棋盘。在这个棋盘中,皇室所在地叫宫城、王朝政治机构所在地皇城,剩下叫京城,也称外郭城。外郭城以朱雀大街为界,分为东西,东面归万年县管辖,西面归长安县管。各坊形状上有正方形和长方形两种,面积则大小不同:宫城和皇城两侧的六坊面积最大,街两侧最南面的四坊面积最小,其余坊大小在两者中间。坊的四周筑有坊墙,宽2.5-3米,坊墙一般禁止开门,坊内设有十字形街道,将坊分成四个小区。坊外看四面整齐划一;内部街道平直;俯瞰则如白居易诗中所写的“千百家似围棋局,十二街如种菜畦”。这样的建筑布局,体现了形式美、秩序感和庄重安静的气质,也符合统治者“天朝上国”的政治观念。

在唐代居住在长安城中的人口最多时超过百万。这么多人,大部分居住在108个里坊中。但这108坊的分布,也是有讲究的,所处位置不同,居于其中人身份的尊卑贵贱也不同。

坊,是唐代城市居民区组织单位的名称。《唐六典》称,两京及州县之郭内分为坊,郊外为村。唐时长安城,皇城位于北面。如果以皇城为核心向外扩散,坊是皇城的外郭城,坊之外才是郊区农村。当时的长安,自北向南分别有六条东西向的高坡,东高西低。按“风水”一说,建楼造房,筑于高处,能庇佑后世子孙。因此,以朱雀大街为界,官僚贵族的居所和政府的官署多选址街东北靠近皇宫的地方。当然,这种局面从唐初到玄宗朝前后才最终形成,特别是大明宫、兴庆宫建成后,此地成为大唐名副其实的政治中心,原本居于街西的官员贵族纷纷东迁。一则借此凸显身份显赫,二则入朝觐见和日常办公比较方便。今人所熟知的名相姚崇、宦官高力士等人就分别居于这片区域中的兴宁坊和翊善坊,而安仁坊则“皆是亲王外家,甲第并列”。所以当时人描述“文武百官宅邸,邸第相望,豪华壮丽”。除了官僚贵族,街东靠近皇城的核心位置里,也住有少量普通百姓。比如,当时贺知章家对门就住的是一个普通的手艺人。这些百姓住宅,间杂在各大王公贵族的府邸之间,成为众多高门宅邸的背景板。

《长安十二时辰》剧中的上元节夜景

《长安十二时辰》剧中的沙盘

相对而言,街西远离市中心,官府的管理也相对较松。大多数平民、商人和手工业者住在这里。不过,靠近皇城的一些较好位置的地块,还是被一些在财力和权势上都无法与街东权贵相比的下层官吏所占据。此处地势平坦,环境清幽,距离街东的贵族和西市都比较近,日常生活和购物都非常方便。一些在城东有住宅的高级官僚或贵族也喜欢在此兴建别宅。一来,西边面积更大,更能满足贵族阶层对豪宅的需求;二来,唐代住房已经商品化,官员们顺便借此投资房地产,等有所需时出手,便能赚个盆满钵满。

除了官僚阶层,一些豪商富贾也在此兴建或购买住宅,延寿坊、永崇坊、怀德坊等均是当时著名的富商居住地。严格按唐律来说,商人不管多有钱,是不能入住居民坊的。唐代采取的依旧是“重农抑商”的地位,商人地位不高,政府要求商人必須住在市场的店铺里。但市场内店铺的局促空间根本满足不了他们富起来以后对美好生活的向往,俗话说“有钱能使鬼推磨”,所以挣了钱的商人都想方设法地住到坊中。

此外,为各国使团、商人、留学生等提供的旅舍,也位于各坊内。即使旅舍,街东也远多于街西。而接待地方官员进京办事的进奏院,也位于皇城边上的平康、崇仁等坊内。这两个坊处于京官住宅中间,正好便于进京官吏协调关系和窥探信息。

从皇城往南,人气渐渐变弱。无权无势的老百姓,只能选择偏僻点的住处。概而言之,当时的长安108坊的分区呈现“东贵西富”、“南虚北实”的格局。越是靠近北部皇城的地方,人口越集中,各种商业娱乐场所越发达,如娼妓多聚集于平康坊、胜业坊,造乐器的多在崇仁坊,街西的延寿坊则是金银珠宝店,提供丧葬服务的丰邑坊位于最西边。《长安十二时辰》剧中,龙波等人藏身的昌明坊,就处于南边,人口稀少,远离市中心。

坊内规矩多

后人认为,里坊制在唐代达到了顶峰。其之为顶峰,并不仅仅在于规模的宏大,更主要的是在管理手段上的严密和系统,从时间和空间上实现了对城市生活的严密控制。某种程度上,唐代里坊制的顶峰,也可以看作大唐中央集权有效实施的体现。

《长安十二时辰》剧中的兴庆坊盛景

每个里坊,实际上就是一个微型小城。坊的四周筑有坊墙,宽约2.5-3米。外观上看,坊四面宛如城墙外围干干净净,坊内设有十字形街道,将坊分成四个小区,每个小区内既有官宅、民宅,也有寺庙道观等宗教建筑物。每个坊在东南西北四个方向各开一个门。唐律规定,非三品以上高官及“坊内三绝”者,不得向街开门,只能由坊门出入。按此,即使身为宰相,也必须从坊门出入。所谓“三绝”,当时主要指的是在某一方面拥有过人技能的人,也就是特殊人才,这也从侧面说明唐代对人才的重视程度。

每个坊门,设坊正一名,负责坊门的开闭,处理坊内治安、赋税等事务。坊门一般在晨曦微露时开,在日落黄昏时闭,以擂鼓六百下为号。坊门一旦关闭,街上就不允许人们活动了,违者“笞二十”,这就是唐代的宵禁制度。如果有紧急公务或婚丧疾病等必须上街的,需要持有官府或本坊的文牒才行。越是盛唐时期,管理越是得力,老百姓的夜生活越是不可能。反而是到了唐中后期,宵禁政策式微,夜市兴起,夜晚的长安街头才不再空旷冷寂。

全年只有上元节时期,有3天时间没有宵禁,百姓可以在街上尽情游乐。唐诗中就有不少反映出游者担心晚归被抓的诗句。所以,《长安十二时辰》剧中,龙波也只能利用这一时机来进行他的刺杀行动,否则,以他那么大的马车,在夜里的长安街道上行走,分分钟被巡夜的军士拿下。

由于不允许在坊墙开门,长安各坊街道两边都是光秃秃的墙,严重缺乏商业氛围。为解决市民的购物问题,唐政府在街东街西各设了一个大型商业中心,各占两坊之地。东市主打国内商品,西市因很多外国商人的涌入,更具国际色彩,繁华程度也更甚于东市,被称为长安城最繁华的地方。唐朝管理市的机构叫市署和平准署,二者均隶属中央太府寺。市署设市令,主管早晚市门的开闭和称重器件的校正、商品价格的编制、买卖奴婢牛马契约的订立等;平准署主要负责政府日常采购和官府没收物品的卖出等事宜。同居民坊一样,东西两市也有固定的开闭时间。上午击鼓三百下,开市,日落前击钲(古代一种打击乐器,青铜制)三百下,关闭市门。要是有人在市门关闭后还在市内晃荡,被捉到就会受到不同程度的惩罚。

这种宵禁给老百姓的生活带来了不便。唐人小说《李娃传》里描述,李娃把郑生从平康坊骗到宜阳坊的李姨处,自己退掉平康坊的住房搬走了。郑生回到平康坊发现房内已空,便返回宜阳坊找李姨质问。此时,天色已晚,坊门关闭,郑生身无分文,只得当掉衣服,找了个旅店歇了一宿。第二天,他赶到宜阳坊,才发现李姨也跑了。宜阳坊与平康坊虽只一墙之隔,但郑生却要兜一个大圈子,结果还一个人也没找到。所以白居易感叹“懒慢不相访,隔墙如隔山”。

不过从另一方面看,里坊制却有利于保证坊内市民的安全。由于各坊均为独立,如有犯事者闯入坊内,只需关闭坊门,即可“瓮中捉鳖”。唐代对坊内的治安管理极为重视,规定无特殊原因不准在人多的街巷中飙跑马车,也不准向坊内民宅中扔石头,违者皆受不同程度的鞭刑惩罚。坊区居民五家为一保,设保长,以增强居民的自保意识。坊外街道严禁侵占,高宗时规定,有敢在街道上乱搭乱建者,杖七十。即使到了代宗时期,对侵街行为依旧是“先处分一切不许,并令毁拆”。同时,不允许向街巷排倒污秽之物,也不准在坊内街巷挖坑或取土。所以这种管理制度,虽然在生活上造成了不少麻煩,但保证了人员安全和街道的整洁,也并非一无是处。

商业很发达

盛唐时期,农业和手工业的发展,加上交通上的便利,为全国、乃至世界各地的商品进入长安市场提供了条件。可以说,从日用百货、各类美食到奢侈品基本做到了应有尽有,甚至出现了代理买卖、房地产买卖、中介服务等行业。

东西两市中的商品,除了杂货铺外,大部分行当已有固定称呼,如大衣行、铁行、金银行、肉行、面行、药材行等。外国传入的商品更是种类繁多,仅香料一项,就有乳香、苏合香、蔷薇水、龙涎香、郁金香、小茴香等,还有异域的石蜜、乳糖、葡萄酒等,其丰富多彩是前朝城市所难以比拟的。

如此多的商品中,最受欢迎的当属胡饼。当时长安上至公卿王侯下到普通百姓都喜爱这种食物,放在今天就是妥妥的网红食品。胡饼与今天新疆地区流行的馕相似。据敦煌文书记载,当时在敦煌地区的僧人和工匠都吃胡饼,每个饼用面半升,个头很大。富人所吃胡饼非常讲究,又名“古楼子”,以羊肉和面粉加上花椒、豆豉和酥油烘烤而成。一般人吃的胡饼则没有这么多讲究,充其量在里面加点芝麻,又名胡麻饼。除此之外,其他一些如“漉去汤肥”的萧家馄饨、“白莹如玉”的庾家粽子等特色小吃在长安城内也是颇为出名。今天我们很多人早餐必备的煎饼果子、粥店等在当时的市场内也分布甚广。

彼时,市场内的外国商人被称作胡商,他们经营项目以珠宝和酒肆为主,尤以酒肆经营更为成功。为扩大知名度,这些胡商除了用异域美食为招牌,还用年轻貌美的胡姬做酒水销售员,吸引长安城的官员、商人以及文人墨客,生意红火。

诸多商品中,有一项比较特殊,那就是租车和代驾业务。当时的长安城,东西直线接近10公里,总面积约84平方公里。尤其是在里坊制条件下,更是加大了人们出行的困难。在这样大的空间里活动,如果没有代步工具那实在是不可想象,但从经济实力上来说,每家每户都有车也不现实。唐高宗时期,市场上就出现了专门的车坊,类似我们今天的滴滴打车业务。这类机构既可由租赁者自己前往车坊取车驾驭,也可提供专职“司机”为客户提供驾驭服务。《唐国史补》记载,初百官早朝,立马福建、望仙门外,宰相则于光宅车坊避风雨,说明当时经营车坊已经是比较普遍的事情了。

尽管商品极大丰富,但对于处于长安社会底层的平民百姓而言,他们的消费能力有限,并不能成为长安市场的主要消费者,加上唐代的定时闭市制度,更影响了普通百姓的消费增长。长安市场的繁华,一部分得益于长安百姓的基数比较大,另一部分则主要得益于官僚贵族和富商们的消费。而官僚贵族消费中,女性消费更为活跃,从服饰、头饰到化妆品,再到各类奢侈品,女性大量出游消费、交友应酬,促进了雇佣、饮食、服装等业态的发展,也为当时城中许多无业者提供了工作机会。一些商人们在有了钱之后,在消费上也是一掷千金。玄宗开元年间,长安富家子刘逸、李闲、卫旷等人,每到三伏天,便“于林亭内植画柱,以锦绮结为凉棚,设坐具,召长安名妓间坐,递相延请”。邹凤炽在嫁女儿的时候,“宾客数千,夜拟供帐,备极华丽”,其排场丝毫不逊色于今天的富豪炫富。

如此繁华的市场,商人之间尤其是同行之间的竞争不可避免。为招揽顾客,有的酒肆茶楼经常在店铺门前悬挂巨大的招牌旗帜以吸引顾客,还有商人则以店铺规模宏大和装修豪华来夺人眼球,更有商家把音乐歌舞引入餐厅。好在此类竞争虽然激烈,但大多公平,较少偷奸耍滑、以劣币驱逐良币的行为。之所以如此,得益于唐政府的有效管理。

唐虽然不重商,但是对于经营行为的规范在制度机制上还是下了很大的功夫。比如,市内工商业者实行严格的市籍登记制度,东西两市的经营者,都要在政府那里登记造册,详细记录入籍者的财产,作为征税的依据,无市籍者不得在市内设点经营。这虽然阻碍了工商业的发展,但对市场经营者而言也是一种保护。正是在这种环境中,不少合法经营的商人都由小做大,由大到强。而大多数经营日常生活用品的中小工商业者,虽达不到大富大贵,社会地位也不高,但生活也还过得去,养家糊口不是问题。

随着商品经济的不断发展,坊市不准设市的规定逐渐被突破,唐高宗时期,市以外的各坊中逐渐出现了各种各样的经营店面,如延寿坊内制造玉器和金银珠宝的店铺,宜阳坊内的采缬铺,胜业坊内的卖蒸饼,永昌坊内的茶肆等。总体而言,街西的商业点出现的比街东要早,一来,西市商业氛围本就比东市浓厚;二来,街东边毕竟政府机构和官员较多,管理相对较严。值得一提的是,尽管街西坊内的商业活动早于街东,但街东的商业经营点反而比街西多,这可能与街东多官员消费能力强,而街西多庶民有关。另一现象也能佐证这一结论,如妓院、酒馆等这类服务型消费场所主要分布在街东,究其原因,很大程度上与当时酒价较贵,狎妓、饮酒这类行为只有官僚贵族承担得起有关。

不过,所谓盛极而衰,长安城既见证了里坊制的鼎盛,也目送着它一步步走向崩溃。

唐大明宫复原图

帝里诗坊:白居易笔下的洛阳城 马琳

隋唐都城洛阳,是当时东方的政治、经济和文化艺术中心及国际大都会,也是中国古代都城礼制的典范,诗人白居易在这里居住了30年,从他的大量诗歌中我们得以明了些许由隋及唐的帝里格局,窥见一丝中唐时期的家国风云。

白居易画像

隋唐都城洛阳,作为当时政治、经济和文化艺术中心及国际大都会,迎接并承载着来自世界各地不同的人种和肤色、不同的文化和思想、不同的贸易和商品在此汇聚、交融和传播。隋唐洛陽城的规划和建设体现着中国古代都城典型的礼制特征,其都城文化代表着东方文明发展鼎盛时期的最高水平,对世界其他地区特别是东亚地区产生了深远的影响。自隋炀帝立宫阙、通漕渠、开仓城、建里坊、设市场,之后“天下之舟船所集,常万余艘,填满河路,商旅贸易,车马填塞”,帝里繁华,可见一斑。

帝都洛阳由宫城、皇城、郭城、含嘉仓城和西苑组成。郭城以洛河为界,分洛南及洛北两个里坊区,为百官府第及百姓居住地。城内街道纵横,里坊毗邻。各坊之间以街道相隔,每坊建有围墙,留有坊门,昼开夜关。文献记载,隋代126坊,其中洛北30坊、洛南96坊。唐代103坊,其中洛北29坊、洛南74坊。里坊区里,还有百余座私家园林,如白居易的履道坊别园、牛僧儒的归仁园、裴度的集贤园、李德裕的平泉别墅等,它们筑山取石,移景天然,花繁林茂,以水得趣,成为中国古代里坊及园林文化之典范。

白居易出生在离洛阳不远的新郑,少年时期长期生活在洛阳附近,长庆四年(公元824年)他在洛阳买下宅院,大和三年(公元829年)回洛阳定居,整个晚年时光都在洛阳度过。长期生活在履道坊的白居易,不吝在大量的诗歌中描绘洛阳的里坊风情,让我们得以透过他笔下里坊间的桥、门、楼、堂,得以明了些许由隋及唐的帝里格局,窥见一丝中唐时期的家国风云。

诗中洛阳景

洛阳定鼎门

唐洛阳城皇家园林

洛阳城东逾涎水,南跨洛河,面对伊阙,西滨涧河,北依邙山。洛水自东向西,穿市街中央而过,河上有大大小小不同的数座桥梁。将洛水比喻天上的银河,把京城看成天帝的皇居“紫微宫”,架在洛水上的最大的桥和宫城的南正门相连,叫“天津桥”。“天津”即天上疆界的港口,寓意驶往银河的船只在这儿停靠、始发。天津桥桥北与皇城的端门相应,桥南与长达十里的定鼎门大街相连,成为隋朝东京都城南北往来的通衢。在《早春晚归》一诗里,白居易详实描绘了自己在天色将晚之时骑马路过天津桥、金谷园一带所看到的早春景致:“晚归骑马过天津,沙白桥红返照新。草色连延多隙地,鼓声闲缓少忙人。还如南国饶沟水,不似西京足路尘。金谷风光依旧在,无人管领石家春。”无限春光里,诗人无拘无束、自由自在的生活情境跃然纸上。诗人在另一首《和友人洛中春感》中也写到了金谷园:“莫悲金谷园中月,莫吹天津桥上春。莫学多情寻往事,人间何处不伤人?”金谷园为晋代文豪石崇在洛阳修建的园子,以富丽著称,后世多以石家园指称富贵人家。

“津桥东北斗亭西,到此令人诗思迷。眉月晚生神女浦,脸波春傍窈娘堤。柳丝袅袅风缲出,草缕茸茸雨剪齐。报道前驱少呼喝,恐惊黄乌不成啼。”这首《天津桥》里,白居易将水月幻化为美人形象,且与地名恰相契合,让美景与美人融为一体,妙手天成。天津桥作为中国历史上第一座开合桥,“天津晓月”亦是洛阳古八景之一。武则天指控太子李贤谋反,东宫中搜出皂甲,焚于此桥之南。武三思在此桥上贴大字报,致张柬之等人被贬。黄巢兵败后为僧,依张全义于洛阳,曾绘像题诗:“记得当年草上飞,铁衣著尽著僧衣。天津桥上无人识,独倚栏干看落晖。”

定鼎门取名于“周武王迁九鼎,周公致太平”以及“成王定鼎于郏郧”。史载周武王迁九鼎于洛阳,当时成周洛邑的南门即名为定鼎门。隋炀帝迁都洛阳,成为第一个通过定鼎门的皇帝。之后,定鼎门相继被唐、后梁、后唐、后周和北宋定为洛阳外郭城正门,直到北宋末年,才逐渐废弃,定鼎门作为郭城南垣正门的时间长达五百多年。定鼎门大街更是当时洛阳最重要的街道,权要和显贵也多聚居于此。街宽百余米,长十里,两侧各有四行樱桃、石榴、榆树、柳树、槐柳,临街建筑一律都为重檐格局且饰以丹粉。政治家、文学家裴度与白居易、刘禹锡、李绅等人在《刘二十八自汝赴左冯涂经洛中相见联句》里有“镇嵩知表德,定鼎为铭勋。顾鄙容商洛,徵欢候汝坟”等描述,“镇嵩”与“定鼎”,皆为大功。

定鼎门外有甘泉渠,渠上有午桥。“午桥碧草”则是“洛阳八小景”之一。《穷菡记》有载,午桥庄小儿坡茂草盈里,裴晋公每牧群羊散放坡上,使雪白的羊群和如茵的青草相映成趣。还说:芳草多情,赖此妆点。“前日魏王潭上宴连夜,今日午桥池头游拂晨。山客砚前吟待月,野人尊前醉送春。不敢与公闲中争第一,亦应占得第二第三人。”午桥,在白居易的《和裴令公一日日一年年杂言见赠》里,是终日宴游与唱和,是退隐者最闲散、最趣味的生活方式:“二年花下为闲伴,一旦尊前弃老夫。西午桥街行怅望,南龙兴寺立踟蹰。洛城久住留情否,省骑重归称意无。出镇归朝但相访,此身应不离东都。”而在他的另一首《送张常侍西归》里,午桥顿成“别桥”,满是离愁与怅惘。后来北宋张齐贤罢相归洛,得午桥庄,有池榭松竹之胜,每日与亲旧觞咏其间,意甚旷适,他写道:“午桥今得晋公庐,水竹烟花兴有余。师亮白头心已足,四登两府九尚书。”

裴度刚刚建好绿野堂后,白居易和刘禹锡皆有贺诗。“绿野堂开占物华,路人指道令公家。令公桃李满天下,何用堂前更种花。”白居易的这首《奉和令公绿野堂种花》,让我们见识了他夸人的功夫确实了得。“位极却忘贵,功成欲爱闲。官名司管筲,心术去机关。”而刘禹锡在《奉和裴令公新成绿野堂即书》里对裴度的夸赞,悄无声息间也抒发了自己的胸臆。

“洛阳堰上新晴日,长夏门前欲暮春。遇酒即沽逢树歇,七年此地作闲人。”白居易的这首《洛阳堰闲行》,描写的是在刚刚晴起来的日子里,诗人在洛阳堰上闲游,走到长夏门前,看到一片暮春景象,只要有卖酒的地方就一定要买些来喝,一边喝酒一边在路边的树下歇息。七年时间了,诗人在洛阳都是这么闲散度过。而闲散的表达中,似乎都透露出自己的不满。

建春门大街与定鼎门大街一样,宽敞而平坦。白居易有一首《建春门大街与皇甫庶子同游城东》:“闲游何必多徒侣,相劝时时举一杯。博望苑中无职役,建春门外足池台。绿油剪叶蒲新长,红蜡黏枝杏欲开。白马朱衣两宫相,可怜天气出城来。”诗中所写博望苑为汉代宫苑,故址位于西安,汉武帝为戾太子所建,以供其交结宾客,后亦泛指太子之宫。典出《汉书》卷六十三《戾太子刘据传》:“及冠就宫,上为立博望苑,使通宾客,从其所好,故多以异端进者。”诗中所写建春门为洛阳东三门之中门。洛南东城墙一线,从北到南依次有延庆里、静仁里、仁风里、怀仁里、归仁里、利仁里、永通里、里仁里,建春门便位于怀仁里与归仁里之间。建春门北侧仁风里还住过一位大诗人杜甫,不过那时他还不会写诗。杜甫出生在巩县南瑶湾村,其母早丧,他一岁到六岁被寄养在东都建春门内仁风里,这里是他的二姑家。二姑待他很好,把他当亲生儿子一般,他在这里度过了愉快的幼年时光。

集贤坊是裴度常住的豪宅,白居易诗中集贤坊的出现,多与他和裴度的交往有关。如这首《过裴令公宅二绝句其一》:“风吹杨柳出墙枝,忆得同欢共醉时。每到集贤坊地过,不曾一度不低眉。”题注为:“裴令公在日,常同听杨柳枝歌,每遇雪天,无非招宴,二物如故,因成感情。”另一首《和刘汝州酬侍中见寄长句因书集贤坊胜事戏而问之》:“洛川汝海封畿接,履道集贤来往频。一复时程虽不远,百余步地更相亲。朱门陪宴多投辖,青眼留欢任吐茵。闻道郡斋还有酒,花前月下对何人。”还真有有心人告诉我们,履道、集贤两宅,相去一百三十步。

家园履道坊

“履道集贤来往频”,说集贤坊,就不能不说到白居易家宅所在地、与集贤坊一街之隔的履道坊。履道坊位于洛阳城外郭城的东南隅,占地十七亩。引伊水自南入城的河渠,流经坊西、坊北,又向东流入伊水。坊间遍布水塘、竹林、杨柳、果园,风光秀丽,引人入胜。隋唐时期的皇亲国戚、达官贵族,有不少在此造府建园。隋文帝的长女乐平长公主和隋东都洛阳城的设计及督建者宇文恺都在履道里建有宅园。白居易晚年家居洛阳23年,加上27至33岁家居洛阳的7年时间,总计30年,洛阳是白居易一生中在一个地方居住时间最长的地方,58岁至去世他连续18年居于履道坊。对白居易来说,履道坊不仅是他与家人、友人同乐的家园,更是他陶冶诗文的熔炉与寄养精神的国土。白居易,因履道坊而身心安适;履道坊,因白居易而变得丰腴多姿。

时年58岁的白居易作《池上篇》诗,诗前自序记载了宅园创造经过和景物布局。白居易自誉其园云:“都城风土水木之胜在东南隅,东南之胜在履道里,里之胜在西北隅。西闰北垣第一第;即白氏臾樂天退老之地。”足见其园之美。60岁的白居易重修府西水亭院,水池又有扩大,因此后来有诗句:“十亩闲居半是池。”在67岁作《醉吟先生传》时,就写道:“所居有池五、六亩,竹数千竿,乔木数十株、台榭舟桥,具体而微。”关于坊中宅园的布局,皆有诗歌佐证。如南园:“济世料君归未得,南园北曲谩为邻。”如西园:“认得春风先到处,西园南面水东头。”如北院:“北院人稀到,东窗地最偏;竹烟行灶上,石壁卧房前。”如南院:“林院无情绪,经春不一开。杨花飞作穗,榆夹落成堆。”如槐亭院:“婆婆放鸡犬,嬉戏任儿童。独坐槐荫下,开襟向晚风。”如后院:“霜刹中庭草,冰生后院池。有风空动树,无叶可辞枝。”如水亭院:“绕岸行初匝,凭轩立未回。园西有池位,留与后人开。”如西溪、南潭:“西溪风生竹森森,南潭萍开水沉沉。丛翠万杆湘岸色,空碧一泊松江心。”如白莲池:“雨滴蓬声有雀舫,浪摇庄影白莲池。”如白蘋洲、明月峡:“缭绕府西面,潺谖池北头;凿开明月峡,决破白蘋洲。”

唐武宗会昌五年(公元845年)春,白居易在履道坊家中宴请胡杲、吉玫、郑据、刘贞、卢贞、张浑6位老友,并赋《七老会诗》一首,记述此事:“胡、吉、郑、刘、卢、张等六贤,皆多年寿,予亦次焉。偶于敝舍合成尚齿之会,七老相顾,既醉且欢。七人五百七十岁,施紫纡朱垂白须。手里无金莫嗟叹,樽中有酒且欢娱。诗吟两句神还王,酒饮三杯气尚粗。巍峨狂歌教禅拍,婆娑醉舞遣孙扶。天年高过二疏傅,人数多于《四皓图》。除却三山五天竺,人间此会更应无。”同年夏,白居易又与8位老人举行了一次“尚齿会”,又增加了李元爽、禅僧如满两位老人。诗人在《九老图诗》中记曰:“其年夏,又有二老,年貌绝伦,同归故乡,亦来斯会。续命书姓名年齿,写其形貌,附于图右。与前七老,题为九老图。仍以一绝赠之。雪作须眉云作衣,辽东华表鹤双归。当时一鹤犹希有,何况今逢两令威。”履道坊与“尚齿会”一起,让白居易敬老尊贤的高贵情怀被后世景仰、传颂。

归仁坊是“牛李党争”中牛党党魁牛僧孺任东都留守时的宅第。他与白居易对各自府邸都进行了精心的修造打理,关于里坊园林之事多有唱和,因“小滩”寄答,成一时佳话。白居易巧妙利用水流之势,在墙下放置巨石,并使伊水嵩石相激而成潺潺之声。“石浅沙平流水寒,水边斜插一渔竿。江南客见生乡思,道似严陵七里滩。”诗人把这首《新小滩》寄给了朋友牛僧孺,诗中表达了自己刻意求工于履道坊隐逸氛围的营造,而不苛求于传统隐者对深谷林泉的真实感受。牛僧孺很快回复《答乐天见寄履道新小滩诗》:“请向归仁砌下看。”全诗虽只有一句七字,却看得出牛僧孺的直率与豁达里,还有盎然的风趣。白居易也不含糊,一首《赠思黯》并有题注:“前以履道新小滩诗寄思黯,报章云:‘请向归仁砌下看。思黯归仁宅,亦有小滩。‘为怜清浅爱潺谖,一日三回到水边。若道归仁滩更好,主人何故别三年。”后来仍觉得不过瘾,再就归仁坊小滩写了一首长诗《题牛相公归仁里宅新成小滩》:“曾作天南客,漂流六七年。何山不倚杖,何水不停船。巴峡声心里,松江色眼前。今朝小滩上,能不思悠然。”诗的末尾这几句,让我们看到了历经宦海浮沉后的白、牛二人,对坐卧遂性、身心自在的“吏隐”状态的满足。

武宗会昌六年(公元846年)初秋,白居易逝世于洛阳履道坊。唐宣宗李忱写诗悼念:“缀玉联珠六十年,谁教冥路作诗仙?浮云不系名居易,造化无为字乐天。童子解吟《长恨》曲,胡儿能唱《琵琶》篇。文章已满行人耳,一度思卿一怆然。”这位伟大的现实主义诗人,在字里行间为我们留下了太多关于唐代洛阳里坊的记忆。今天的我们,或可从白诗的里坊间,感受到千百年前他们对自然、格局、规制的认知与情感,从另一个角度来打量千百年后我们对城市、道路、居所的传承与更新。

《清明上河图》中的宋代里坊图景 郭菊

宋代著名画家张择端的《清明上河图》在详尽描绘北宋东京的繁荣景象以及汴河两岸的自然风光的同时,也为人们探索唐朝中后期以后里坊制的流变提供了重要的图像资料。

“里坊”是中国古代城市居住组织的基本单元,早期统治者实行整齐划一、布局严谨的里坊制度,将都城用纵横的街道划分出若干方形的空间,而且对每个空间都作了适当的安置与有效的管辖,居住的坊和市相分离,规格也没有统一,城市布局以封闭式的街区形态为主。虽然在一定程度上维护了城市的安定和谐,但随着商业的繁荣发展,城市手工业的发达,商业贸易活动的频繁,坊市分离的封闭制度已经不能满足居民的日常生活需求,“市”的重要性逐渐体现出来,传统的坊墙坊门已经无法适应城市中政治、商业、居住、交通等多重功能的混合需求,社会商品经济的发展对市场和里坊产生了强烈冲击,里坊制度开始受到严重挑战。唐代中期以后,城市侵街建房、坊内开店、开设夜市等破坏里坊制的行为不断涌现,到宋代,已经彻底推翻坊墙对城市空间格局的限制,出现新的城市布局形制。

宋代著名画家张择端的《清明上河图》作为北宋时期传世写实名画,详尽细致地描绘了北宋东京的繁荣景象以及汴河两岸的自然风光,将繁忙的漕运、发达的街市和喧嚣的市井生活和社会风貌进行了集中展示,为我们探索唐朝中后期以后里坊制的流变提供了重要的图像资料。

《清明上河图》中的都市风貌

《清明上河图》是北宋风俗画的代表作,画中包含了众多人物、建筑、交通工具、树木、动物等。据统计,画卷共绘各种社会阶层人物815个、牲畜94头、轿7抬、车20余辆、船28艘左右、屋舍120多栋、树木170余棵,其人物之众多、场面之宏大、描写之细腻生动,充分体现了北宋东京时期社会经济繁荣、百姓安居乐业的生活风貌。

《清明上河图》长卷大致分为郊外春光、汴河场景和城内街市三部分。

郊外河渠纵横,树木葱郁,几户农家小院错落有致地分布在树丛中,田野间百姓耕作,乡间小路上行人匆匆而过,向人们展现了一幅恬静的乡村图景。商贩驱赶着一队载货的小毛驴沿着河渠迎面走来,冲破村庄的寂静,使整个原野活跃了起来,充满了生机与活力。

汴河兩岸人口稠密、商船云集,在往来的人群中穿梭着不同行业着装的人群,他们正在进行着各种活动。桥的南侧与繁忙的城市街道相连,街道两侧茶馆酒楼商铺临街而建,街道上有招揽生意的商贩,算命的先生,嬉戏玩闹的小孩儿等众多人物,非常繁华热闹。北侧则与通往郊野的乡村道路相连,弯曲延伸的乡道通向人烟稀少的远郊。汴河中船只往来不断,首尾相接,满载货物的大船逆流而上,靠岸停泊后船员紧张卸货。横跨汴河上的是一座规模宏大的木质拱桥,结构精巧,造型优美。孟元老所著《东京梦华录》对此有所描述:“自东水门外七里至西水门外,河上有桥十三。从东水门外七里日虹桥,其桥无柱,皆以巨木虚架,饰以丹雘,宛如飞虹,其上、下土桥亦如之。”桥面上车水马龙,往来行人络绎不绝,商贩沿河设摊,吸引往来于虹桥两侧的人群,有的卖食物,有的卖劳作工具,有的卖日用杂货,有的站在桥上招揽生意,这样的场面,一直延伸到桥头。

城内以高大的城楼为分界,城门外是外城市郊,门内是内城区。两侧商铺住宅鳞次栉比,屋宇建筑体量高大,装饰豪华,街市中人物众多,货物密集,与郊外的疏朗、闲适形成了鲜明的对照。茶坊、酒肆、脚店、肉铺、布料店、铁器店等应有尽有,有些大型商铺门首还扎有“彩楼欢门”做装饰,店铺外悬挂旗帜,招揽生意;店内商品琳琅满目,有绫罗绸缎、珠宝香料、香火纸马等,卖药诊病、看相算命、修面整容,各行各业都有。大街上车水马龙,行人摩肩接踵,有看街景的文人士绅,有骑马而行的官员,有乘坐轿子的富家眷属,有身负背篓的行脚僧人,有背着包袱问路的游人,有酒楼中吃喝玩乐的豪门子弟,有城边行乞的残疾老人,也有顽皮嬉笑的小孩儿,各类人群聚集。就连交通运载工具都绘有轿子、骆驼、牛车、人力车、太平车、平头车等,形形色色,样样俱全,把东京这座商业都市的繁华景象绘色绘形地展现于人们的眼前。

《清明上河图》中的街市形象

北宋东京在朝代的更迭中经历了由“街巷制”取代“坊巷制”的历史变革进程,张择端《清明上河图》中所描绘的上述景象,为我们清晰展示出这样的演变。因此,我们也得以凭借此图为参照依据,探索北宋东京城市的街市形象,窥探里坊制的演进。

“前店后宅”的布局形制。傳统的城市布局是“坊”和“市”分离,四周加以高大的围墙作为隔断,形成一个相对封闭的空间。我们从《清明上河图》里描绘的繁荣商业活动场景中则可以看到,城市中的坊墙已经取消,街坊完全面向街道,市民临街开门,沿街设置商店,摆设摊位,其后为住宅院落,形成前店后宅或下店上宅的布局方式,融商业和居住于一体。如画卷中所绘赵太丞家药铺,布局形式以院落为主,沿街部分为药铺,只有一间大小,商铺前竖立有三块落地大招牌广告,左侧为“治酒所俦良方集香丸”和“趟太丞家统理埽兑科”,右侧为“大理中丸餋胃丸”,店铺正中有“赵太丞家”店名。商铺后面是住宅院落,这是典型的前店后宅的布局方式。

“自由开放”的街道空间形态。《清明上河图》中描绘的北宋东京的街巷空间不再是传统里坊制中典型的棋盘式格局,街道走势不再限制为横平竖直,城市中大街小巷自由发展,明显呈现为不规则、不对称,深入大街小巷的商铺住宅临街分布,街道空间形态更为灵活,街道层次更加丰富。商铺除柱子以外几乎没有多余的围护结构,临街一侧视线的开敞性和可达性极高,这样的空间形态便于市民商业活动的往来,从而促进了商业的繁荣,在发达的社会商品经济中居民又开拓产生了更为丰富的商业形态,各行各业兴盛,它们分布在城市各条主要街道上,行医、算命、卖药、铁器店、肉铺、茶馆等应有尽有。

“同类聚集”的经营业态。城市中临街建筑林立,茶楼、酒馆、饭店、医铺、当铺等商店分布全城,但有一个显著特点,就是延续了坊市的“行市”特点,商铺同类而聚,一个街巷是一种类型的行市,绝大多数的店铺功能相对集中统一,其外形、规模、装饰等也基本统一。例如图中从拱形虹桥下来往内城方向的一条十字形街巷中,店铺的布局基本都是前店后宅的布局方式,临街一侧,空间开敞,每家商铺大厅都摆放着餐桌椅凳,由此可以看出这条街道聚集了各类饮食店铺。饮食类店铺在画卷中所占比重较大,其中规格最高的是正店,如“孙羊正店”,位于城门口入口商业街旁,占据了极佳的地理位置,临街一侧主体建筑为两层楼,屋顶形式为歇山顶,一层檐口采用外檐廊的形式,装饰采用彩楼欢门的装饰构建,其余临街部分为一层楼,从格局到布置都显示出其重要地位。

“多元化组合”的商肆建筑。北宋东京经济的繁荣导致各行业之间的竞争加大,商家为了增强自身商业竞争力,在建筑的功能、经营方式上多元化发展。如画卷中“孙羊正店”,不仅是一般的饭店,其正门前悬挂栀子灯,意味着这家酒店除了正常的餐饮营业活动外,还有娼妓陪酒等特殊服务存在。除此之外,画卷中出现的邸店,也提供货物寄存、仓储、买卖以及居住等多种综合性服务。

“千姿百态”的人物活动。《清明上河图》中共绘各种社会阶层人物共815个,这些不同行业阶层的人群从事着各种活动。城外郊区主要是向我们展示郊野的宁静,人物形象为骑马的游客、耕作的农民、挑担赶路的行人、赶驴拉货、驾牛送货的小商贩,接亲娶妻的队伍。汴河部分人流穿梭,人物形象更为复杂多样,桥上有卖茶水的、看相算命的、倚栏观望的游客,还有坐轿的、骑马的、挑担的,有赶毛驴运货的,有推独轮车的,还有招揽生意的小商贩。河里有卸货的船员,划船的船夫,街道上有做生意的商贾,有看街景的士绅,有骑马的官吏,男女老幼,士农工商,三教九流,无所不备,极具生活气息。

北宋时期,东京开封街市的延伸开放,使其城市形态实现了突破性的转变,封闭的里坊制最终为开放的街巷制所取代,这是历史发展的必然,而《清明上河图》所描绘的繁华街市情景就是古代都城制度发生重大变化的最好的展示。

(本文配图为《清明上河图》)

侵街:里坊制的崩溃 陈杰

里坊,是我国古代城市建筑格局的基层居住单位,也是规制百姓日常生活的基本制度之一。它起源于秦汉,成熟于隋唐,却在盛极之时逐渐转向衰落,而引发这一结果的起因在于“侵街”的出现。