基于GIS的鄂北调水工程沿线及其核心区域景观综合评价研究

2019-10-10廖启鹏黄士真宋立民

廖启鹏,黄士真,宋立民

(1.中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院,湖北 武汉 430074;2.清华大学美术学院,北京 100084;3.巴塞罗那大学美术学院,西班牙 巴塞罗那 08028)

景观评价是指综合运用生态学、美学、心理学、地理学、社会学等交叉学科的研究成果,对景观资源进行调查、分析与评价[1]。欧美等国家的景观评价研究开展得较早,早在第二次世界大战后,欧美各国便出台了一系列与环境、景观资源保护相关的法律规程[2];20世纪70年代前后,美国景观视觉质量评价成果丰硕,产生了VMS、VRM、LRM和VIA 4个运用广泛的评价系统;20世纪90年代,景观评价的研究重点转到了景观特质在景观评价中角色的研究;2006年欧盟通过了《欧洲景观公约》,该公约中强调景观评价与国土规划开发、产业政策等应相互协调[3],并指出在景观政策制定的过程中公众参与的重要性;2014年,Tude[4]提出了英国景观特征评价指标环,其中包括自然、文化和社会、感知与美学3个体系;2018年,Garcia等[5]提出了一种公共参与地理信息系统的评价方法(PPGIS),该方法可通过空间上的冲突识别和描述来支持景观决策。另外,在实践方面,国外的景观评价已经朝精细化、数字化和数据化的方向发展。如Pardo-García等[6]利用地理信息系统中的照片投影方法,为景观评价过程中视觉参数的测量提供了新思路;Sinha等[7]利用GIS技术对采矿景观进行三维开发,并利用经验E30模型完成了采矿景观土壤侵蚀速率的评价;Pechanec等[8]开发了一套完整的景观软件系统,该系统能够从生态稳定性、侵蚀敏感性、保留能力和经济价值等角度对景观资源进行分析与评价。

国内学者也对景观评价进行了深入的理论研究和实践探索。如宋立民[9-10]认为景观评价需要一种整体观,即应将中国特有的风景美学元素与中国独特的“环境观”相结合进行整体考虑,建立具有中国特色的景观评价体系,并对此提出了相应的评价原则与方法;俞孔坚[11]提出自然风景景观评价方法主要包括风景审美评判测量、风景要素分析和建立风景质量评价模型三个步骤,并总结了美景度评价法(SBE)和比较评判法(LCJ)的优缺点,提出了审美评判测量法;Liu等[12]采用定性与定量相结合的方法,基于AVC理论完成了农村景观综合评价。随着GIS和RS等新技术的发展和广泛应用,利用GIS强大的空间分析和数据综合处理功能进行景观评价也成为新方向[13]。如齐增湘等[14]运用GIS方法对秦岭山系视觉景观进行了评价;张健等[15]基于GIS和RS技术探索了城市河流廊道自身因素对城市景观格局的影响与机制;崔志华等[16]采用GIS技术对南京市中山陵景区核心区域声景观进行了评价,这种结合主客观评价和空间分析的方法为我国风景区未来的综合景观规划提供了重要参考。但是,在单一使用某种评价方法的过程中不可避免地存在一些缺点,易影响评价结果的客观性与准确性,因此国内学者开始综合运用多种评价理论和方法进行景观评价,如美景度评价法(SBE法)与层次分析法(AHP法)结合、灰色统计法(GST法)与AHP法结合、AHP法与GIS技术结合、AHP-Fuzzy(模糊德尔菲法)等。如关天冶[17]针对桥梁景观评价的不确定性和复杂性,运用不确定AHP-Fuzzy综合评价方法完成了桥梁景观评价,其评价结果与实际相符,较好地反映了桥梁景观的优劣;金彪等[18]采用AHP法与GIS空间分析法对古壮寨景观进行了景观等级划分,并制定了分级建设保护策略。

当前我国仍处于城镇化快速发展的阶段,在建的基础设施较多,针对基础设施的景观评价大多集中在铁路和公路上,而对于跨越多个区域的大型调水工程的景观评价较少,且多集中在对南水北调工程的生态环境评价方面。为此,本文采用AHP法,建立了以景观生态评价、景观美学评价和景观人文评价为核心的鄂北调水工程景观综合评价指标体系,并利用ArcMap的空间叠加分析功能对各评价指标进行叠加分析处理,实现对鄂北调水工程沿线及其核心区域景观质量的综合评价。

1 研究区域概况

鄂北地区是湖北省北部地区的简称,主要包括襄阳市、十堰市、随州市等,总面积为201.112 4 km2。该地区地形地貌多样而复杂,兼具丘陵、低山、中山、高山、河谷平地以及山间盆地等多种类型。鄂北地区干旱问题极其严重,“十年就有九年旱,大旱不至便小旱”,每年千余河流断流,千座水库水位降至死位,为湖北省历史上有名的“旱包子”。据史书记载,1390年至1910年的520年间,该区域共发生严重干旱121次,平均4.3年1次。

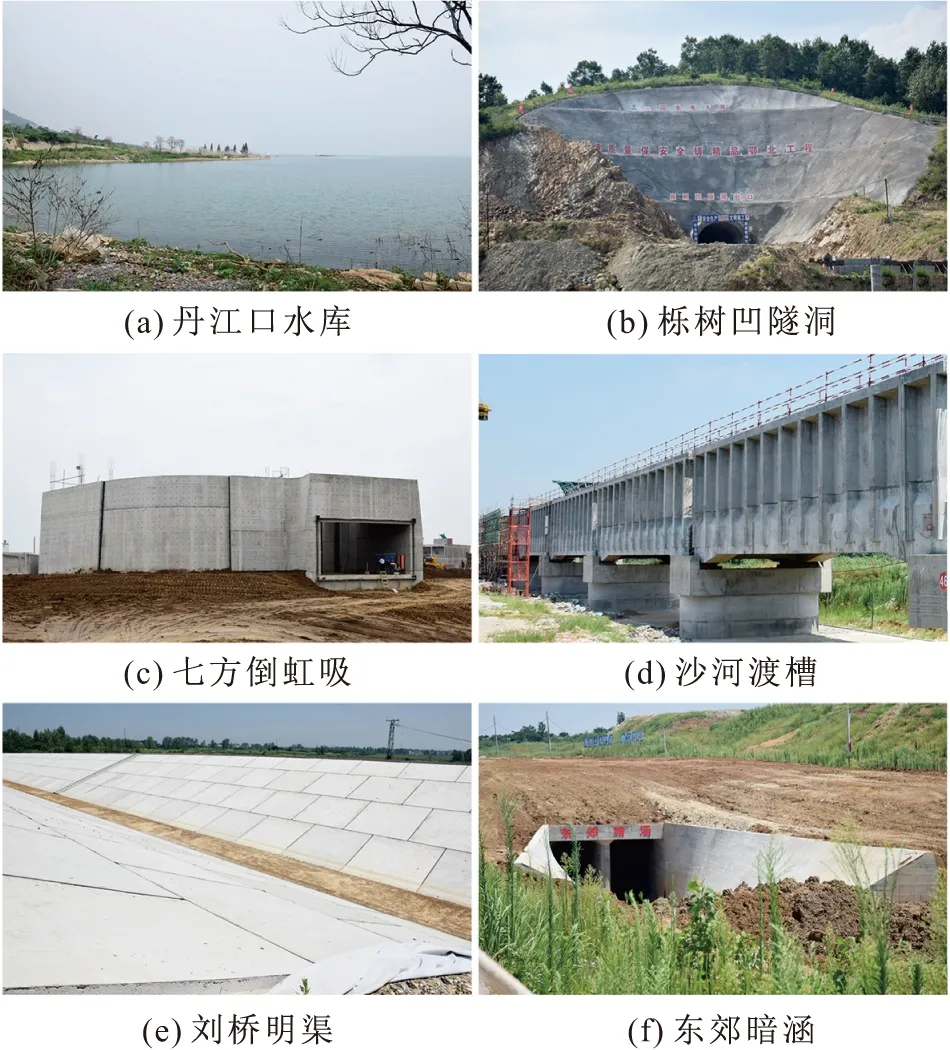

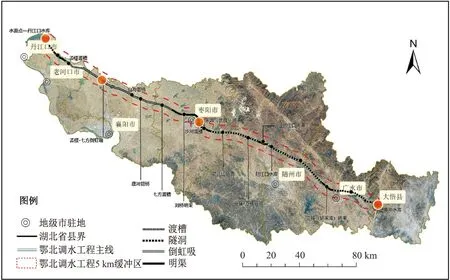

为了统筹解决湖北省的水资源配置问题,我国开始兴建鄂北调水工程,拟从鄂西北的丹江口水库清泉沟取水,横穿鄂北岗地将水输送至东南方向的大悟县等地,沿途经过襄阳市的老河口市和襄州区、枣阳市、随州市的随县和曾都区、广水市,该工程完工后可使长期被城市或工业建设挤占的农业区域得以退还,因此总的来说这是一项以改善工农业以及生态环境供水为任务的大型水资源配置工程[19]。鄂北调水工程的输水线路总长度为269.67 km[20],全线自流引水,利用受水区36座水库进行联合调度,共设24处分水口,依地势设计有隧洞、倒虹吸、渡槽、明渠、暗涵等建筑类型(见图1),其中明渠占比少,暗涵占比达八成半,暗涵中采用封闭式输水的占比为91.09%。

图1 鄂北调水工程沿线及其核心区域的建筑类型

本文的研究对象为鄂北调水工程沿线及其核心区域,为了对其进行更全面的景观评价分析,将该调水工程途径的丹江口水库东南角、老河口市、襄阳市、枣阳市、随州市、广水市以及孝感市的大悟县7个区域作为本研究的大环境背景,在此基础上,以鄂北调水工程沿线为中心划出5 km缓冲区作为核心区域(见图2),并对其进行重点分析和研究。其中,缓冲区的范围主要参考环境保护部于2011年发布的《建设项目环境影响技术评估导则》来划定(调查范围不低于5 km半径范围)。另外,由于鄂北调水工程在开发建设过程中注重以水安全、场地集约利用、对生态环境低扰为首要目标,形成了以隧道、暗涵、倒虹吸、渡槽、明渠等以“隐”、“藏”为主的多种建筑类型,故该调水工程形成的景观效应的影响辐射范围有限,并随线性工程空间向两侧递减,因而本次景观评价工作更多地聚焦于5 km缓冲区范围内。但与此同时,在研究过程中仍不可忽视5 km缓冲区范围外的区域对景观环境产生的影响,如在考量景观人文指标如当地历史事件或传说等因子时,若只考虑5 km范围内的线性空间,则可能导致评价结果过于局限,故本研究将鄂北调水工程沿线途径的丹江口市、老河口市等7个区域共同纳入研究范围来进行景观综合评价。

图2 鄂北调水工程沿线及其核心区域概况图

2 景观综合评价指标体系的构建与技术方法

2.1 基本工作思路

本次研究的基本工作思路如下:

(1)获取基础数据;

(2)建立评价指标体系;

(3)数据处理,包括利用GIS软件进行数据处理与空间叠加分析,以及利用AHP法对各层数据进行综合分析;

(4)绘制专题地图及相关表格;

(5)结果分析。

2.2 评价指标体系的建立

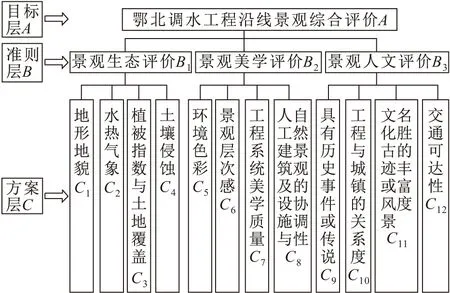

本文利用AHP法对鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观进行综合评价,确定了1个目标层、3个准则层和12个方案层的评价指标体系,详见图3。

图3 鄂北调水工程沿线及其核心区域景观综合评价指标体系

2.3 基础评价指标的信息提取与处理

基于GIS空间分析法和AHP法,将鄂北调水工程沿线及其核心区域作为研究区域,以2017年12月的遥感影像作为主要数据源,从景观生态评价、景观美学评价和景观人文评价三个方面对评价指标进行信息提取与处理。

2.3.1 景观生态评价指标的信息提取与处理

对于景观生态评价,本文选取地形地貌、水热气象、植被指数与土地覆盖和土壤侵蚀4个评价指标[21],对鄂北调水工程沿线及其核心区域景观生态状况进行了评价。

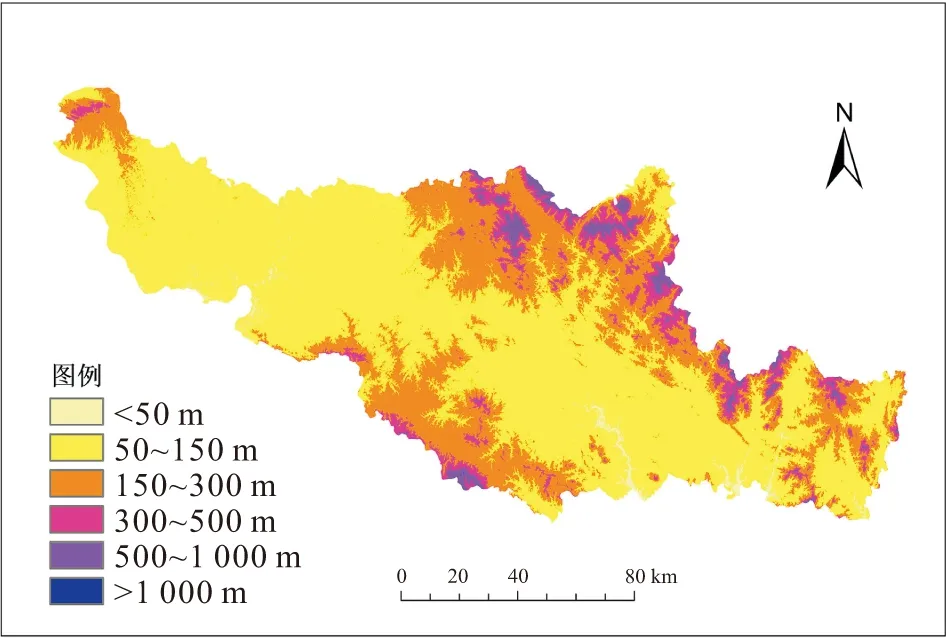

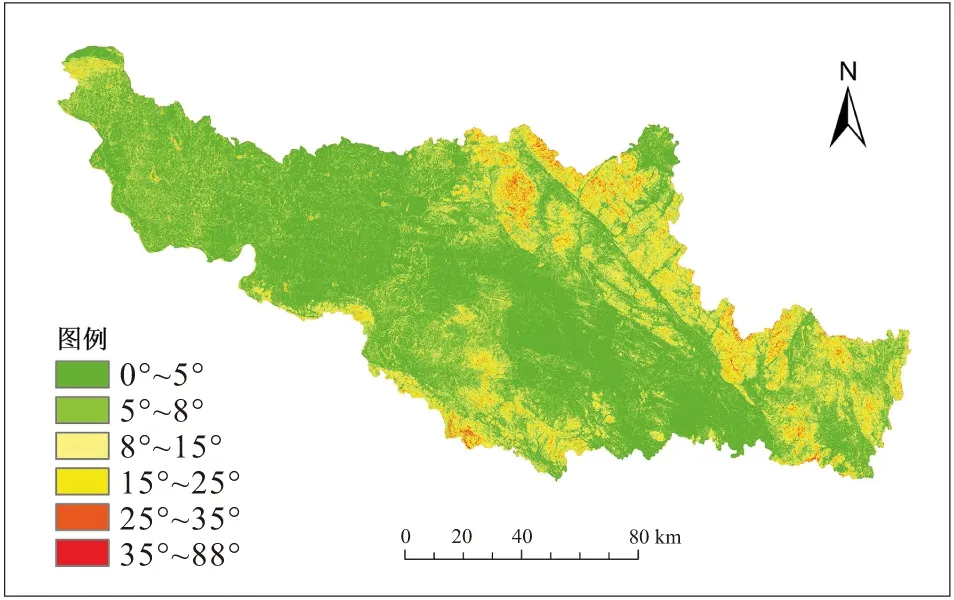

(1) 地形地貌:地形地貌因子由DEM数据计算得出,通过ArcMap的工具栅格表面命令等获取该区域表面各个参数,包括坡向、坡度、曲率等。其中,为了更直观地把握鄂北调水工程沿线及其核心区域海拔高度的变化情况,本次对DEM数据进行了重分类处理,将研究区海拔高度共分为6级,见图4;坡度分级则是利用ArcMap的拟合曲面法求解得出,见图5。结果表明:研究区地形起伏变化较大,最高海拔高度为2 903 m,最低处海拔高度低至-63 m。

图4 鄂北调水工程沿线及其核心区域海拔高度图

图5 鄂北调水工程沿线及其核心区域坡度分级图

(2) 水热气象:水热气象数据是通过在中国气象科学数据共享平台《中国地面国际交换站气候数据资源日值数据集》中收集分布在鄂北调水工程及其周边(范围为30°~37°N,109°~115°E)的气象台(站)数据,并利用ArcGIS软件采用Co-Kriging空间插值法获取鄂北调水工程沿线及其核心区域多年平均气温、多年平均降水量、≥0℃积温、≥10℃积温、湿润系数等指标数据。其中,所获取的水热气象数据年限为2012—2017年,实际参与空间插值的气象站点为9个。

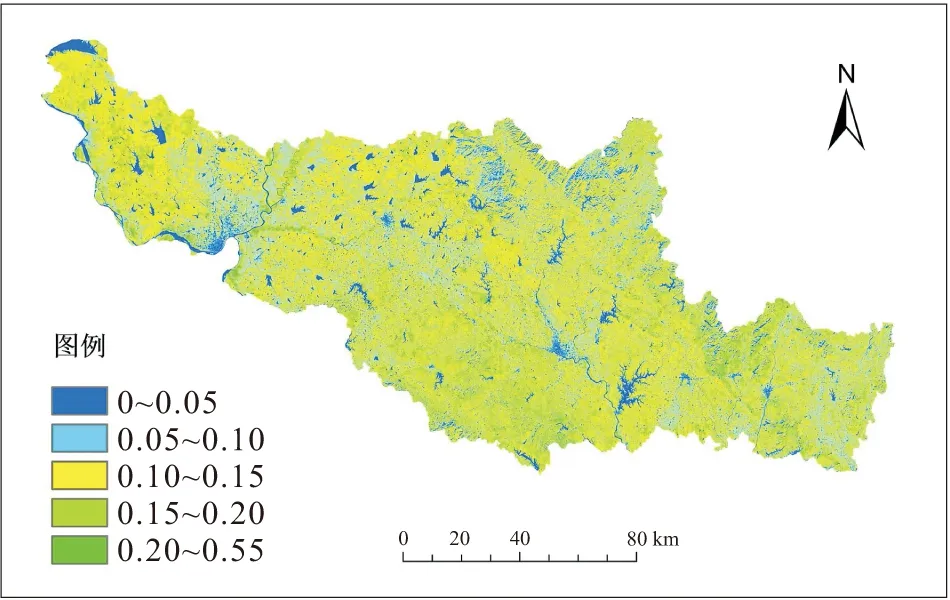

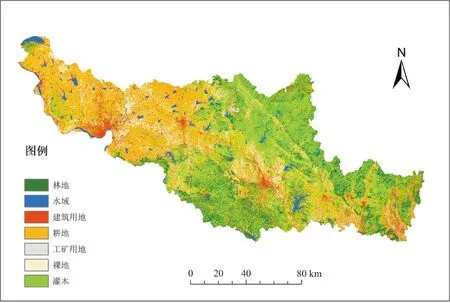

(3) 植被指数与土地覆盖:植被指数与土地覆盖的变化情况可反映该区域生态环境的变化趋势[22]。首先,利用Landsat8影像数据的红光与近红外波段,通过ENVI软件的Band math工具进行归一化植被指数NDVI的计算,计算公式为NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)(式中:NIR为近红外波段的反射率;R为红光波段的反射率[23]),其计算结果见图6;其次,根据地物的光谱特征进行ISODATA非监督分类,并结合野外采样数据建立解译标志,利用基于支持向量机算法对遥感影像进行监督分类,将鄂北调水工程沿线及其核心区域的土地利用类型分为8类,即林地、水域、建筑用地、耕地、工矿用地、裸地和灌木;最后,将该区域土地利用类型分类结果进行聚类统计、去除分析等处理,即可得到鄂北调水工程沿线及其核心区域土地利用/覆盖分类图(见图7)。

图6 鄂北调水工程沿线及其核心区域归一化植被指数分级图

图7 鄂北调水工程沿线及其核心区域土地利用/覆盖分类图

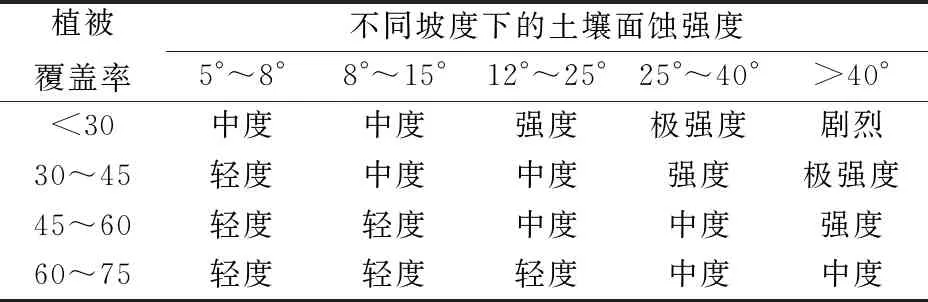

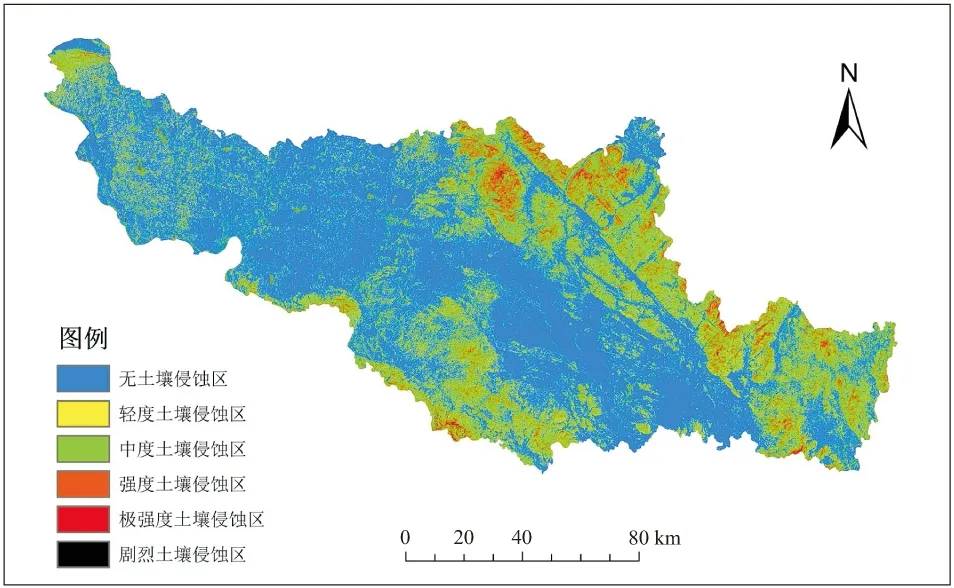

(4) 土壤侵蚀:土壤侵蚀是通过多因素综合法选取土地覆被类型、植被覆盖度和坡度3个因子进行指标的衡量,主要数据源为DEM数据和预处理后的TM 影像,并根据水利部2008年1月颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190—2007)[24]中的土壤面蚀强度分级表(见表1),对鄂北调水工程沿线及其核心区域的土壤侵蚀状况进行等级划分,其划分结果见图8。

表1 鄂北调水工程沿线及其核心区域的土壤面蚀强度分级表

图8 鄂北调水工程沿线及其核心区域土壤侵蚀强度图

2.3.2 景观美学评价指标的信息提取与处理

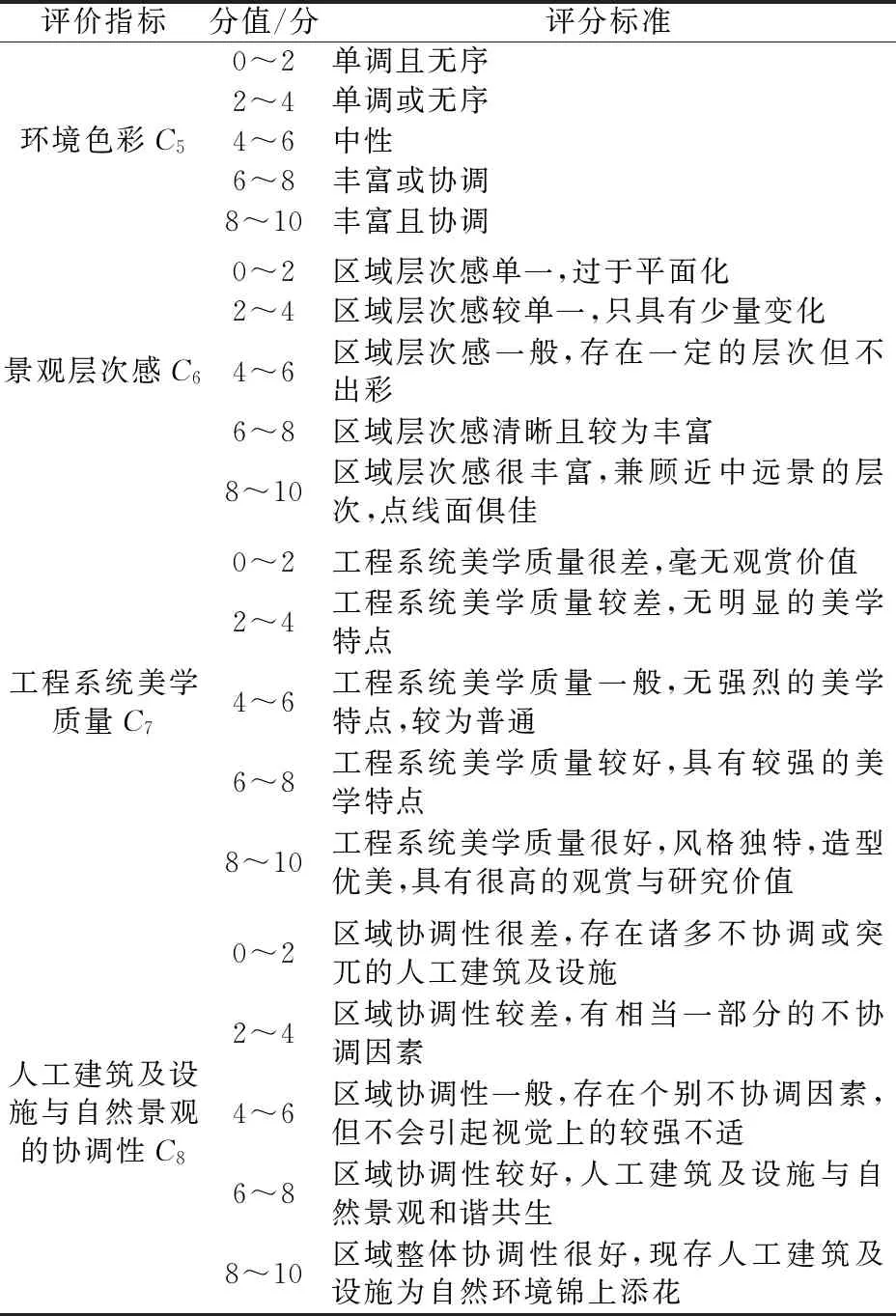

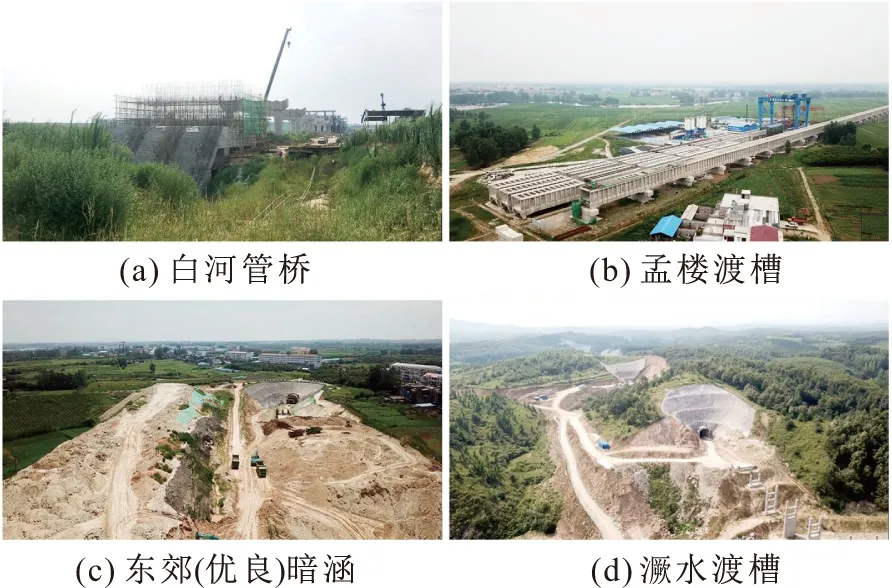

对于景观美学评价,本文选取环境色彩、景观层次感、工程系统美学质量和人工建筑及设施与自然景观的协调性4个评价指标,对鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观美学状况进行了评价。评价指标的评定由参与实际项目调研的诸位专家学者根据经验进行判断并打分,满分为10分,共设5个评价等级,其评分标准见表2。例如丹江口水库、封江口水库等区域(见图9),其景观层次感较为丰富,整体景观的环境色彩丰富且协调,自然植物的色彩与水体、构(建)筑物、山石等的色彩形成了良好的组合,途经的水利工程系统能较好地融入整个环境中,不显突兀,反映出较高的工程美学价值,因而该类区域景观美学评价因子的得分相对较高。而对于其他一些区域,因其本身的视觉效果较单一或不协调而导致景观美学评价因子评分较低。另外,如东郊(优良)暗涵、氵厥水渡槽等区域(见图10),因水利工程的开发对环境本体造成了较大程度的伤害,使工程与自然环境在视觉上形成诸多不协调因素,故此类区域的景观美学评价因子的得分相对较低。

表2 鄂北调水工程沿线及其核心区域景观美学评价因子的评分标准

图9 鄂北调水工程沿线及其核心区域景观美学评价因子得分相对较高的区域

图10 鄂北调水工程沿线及其核心区域景观美学评价因子得分相对较低的区域

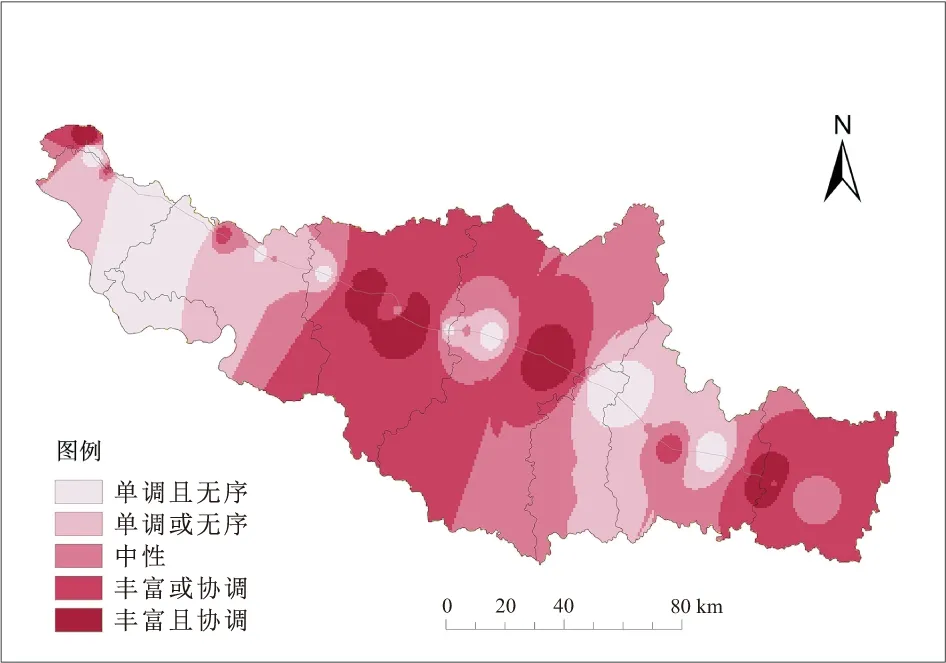

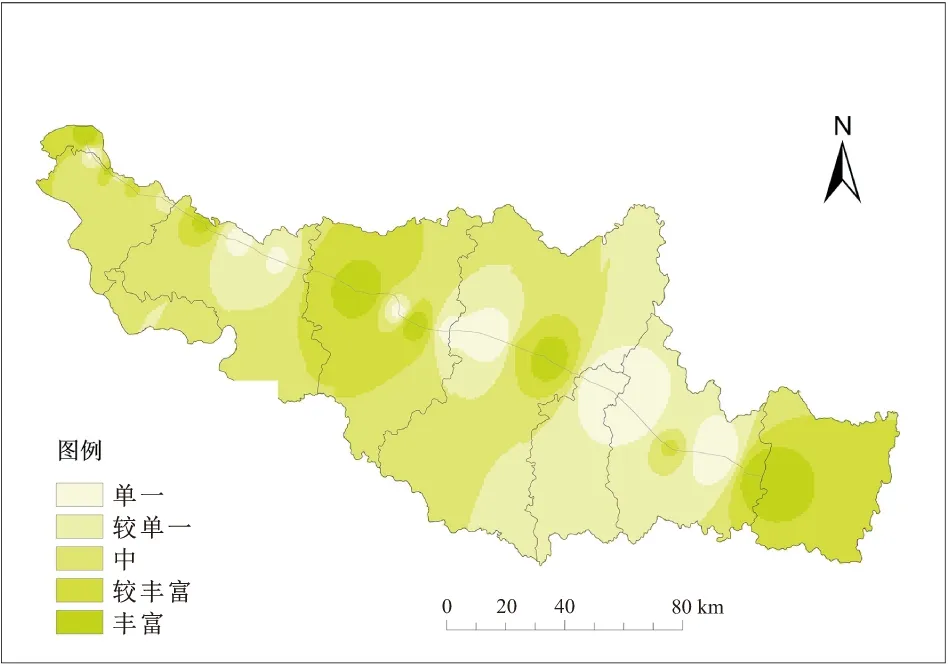

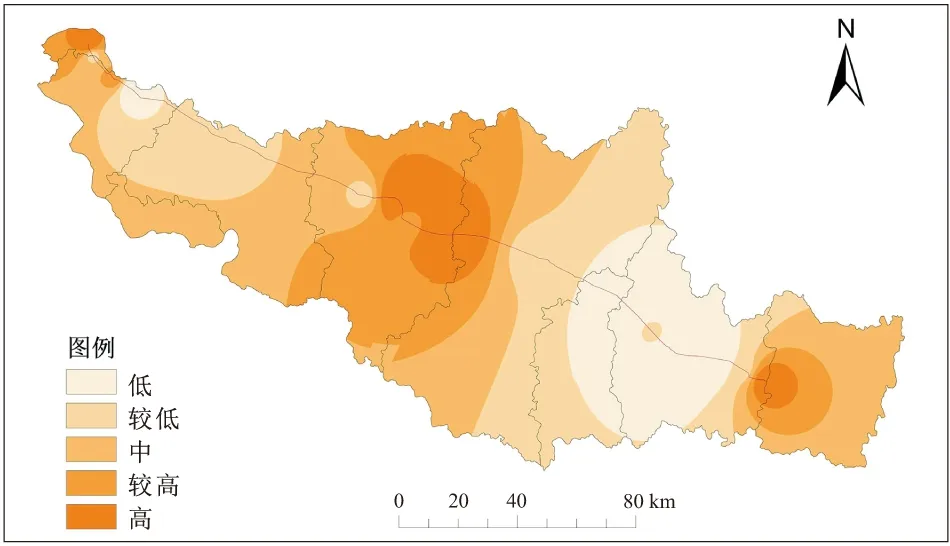

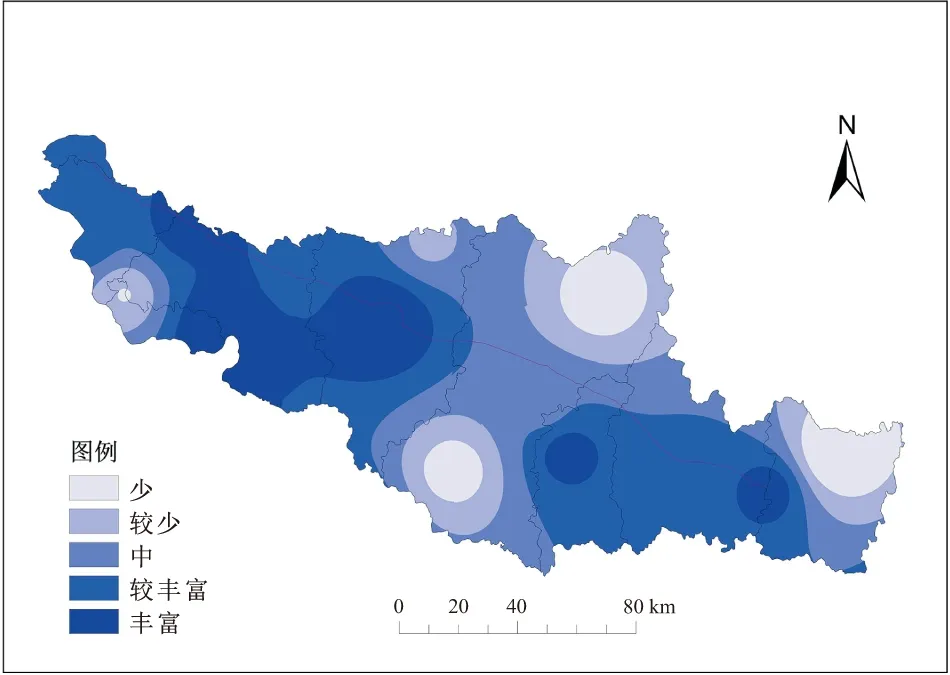

通过将专家打分后的评价结果录入AcrMap中,分别制作鄂北调水工程沿线及其核心区域景观美学各评价因子的分级图(见图11至图14),以便后续利用空间叠加分析法制作“景观美学子系统评价分级图”。

图11 鄂北调水工程沿线及其核心区域的环境色彩分级图

图12 鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观层次感分级图

图14 鄂北调水工程沿线及其核心区域的人工建筑及设施与自然景观的协调性分级图

2.3.3 景观人文评价因子的信息提取与处理

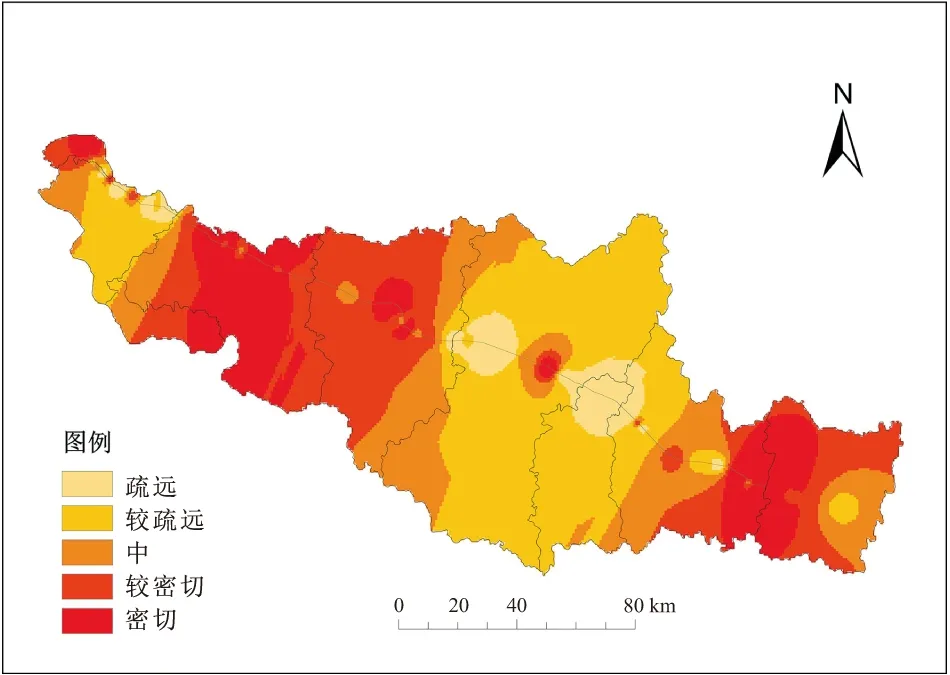

对于景观人文评价,本文选取具有历史事件或传说、工程与城镇的关系度、文化古迹或风景名胜的丰富度和交通可达性4个评价指标,对鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观人文状况进行了评价。对于前两个评价指标的评定由参与实际项目调研的诸位专家学者根据经验进行判断并打分,满分为10分,共设5个评价等级,其评分标准见表3;对于文化古迹或风景名胜的丰富度这一评价指标则根据研究范围内各地点实际景点的数量而定。将专家打分评价结果与数据统计结果录入AcrMap中,利用“插值”工具生成鄂北调水工程沿线及其核心区域景观人文各评价因子的分级图(见图15至图17);而交通可达性指标则是通过计算最小阻抗[25]来分析研究区域某一位置至其他任一位置的交通便捷程度,即先利用AcrMap软件中的“新建OD成本矩阵”功能计算各个路口至其他路口的最短出行时间,再统计各路口及路网的可达性,最后利用“插值”功能生成鄂北调水工程沿线及其核心区域的交通可达性分级图,见图18。

表3 鄂北调水工程沿线及其核心区域景观人文评价因子的评分标准

图15 鄂北调水工程沿线及其核心区域的具有历史事件或传说分级图

图16 鄂北调水工程沿线及其核心区域的工程与城镇的关系度分级图

图17 鄂北调水工程沿线及其核心区域的文化古迹或风景名胜丰富度分级图

图18 鄂北调水工程沿线及其核心区域的交通可达性分级图

2.4 景观综合评价模型的构建

2.4.1 原始数据标准化处理

景观综合评价指标体系中由于具有多个评价指标,且各评价指标间存在性质、量纲以及数量级上的差异,故若是直接使用原始数据进行综合计算,所得结果的准确性将存在很大的误差。为此,需要对所获取的基础层的原始数据进行标准化处理。本文对原始数据采用极差标准化处理方法,经处理后的各评价指标值反映的是其属性特征的数值,其计算公式为:评价指标标准化结果=(原始数据-最小值)/(最大值-最小值)。

2.4.2 评价指标权重的确定

层析分析法(AHP法)是一种将定量与定性相结合的分析方法,运用该方法先将复杂问题分解为若干个层次,再对各层次中的各评价指标进行比较和计算,可得出各评价指标的权重,其能在一定程度上避免评价分析过程中出现的主观随意性等问题[26]。具体步骤如下:首先,建立递阶层次结构,即构建鄂北调水工程沿线及其核心区域景观综合评价指标体系(见图3);其次,构建判断矩阵,即请随行的25位专家学者(这些专家学者均是来自景观及建筑相关专业的设计师、教师、从业人员和研究生)根据1~9 标度法对任意两项评价指标的相对重要程度进行比较并打分;最后,依次进行层次单排序及其一致性检验、层次总排序及其一致性检验,最终即可确定各评价指标的权重。

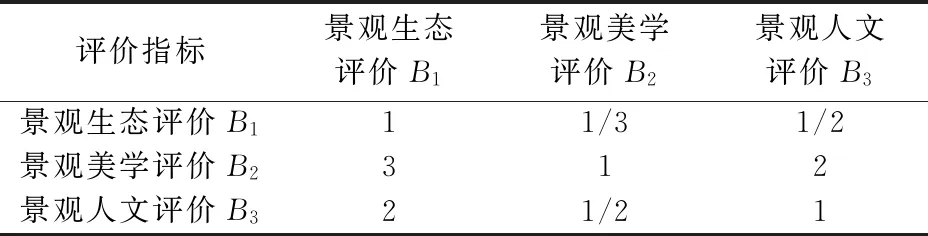

本文以景观综合评价目标层A下的准则层B各评价指标权重计算为例,该层包括景观生态评价、景观美学评价和景观人文评价3个评价指标,经过专家评分,构建鄂北调水工程沿线及其核心区域景观综合评价目标层指标权重计算的判断矩阵,见表4。

表4 鄂北调水工程沿线及其核心区域景观综合评价准则层各评价指标权重计算的判断矩阵

通过计算,得到判断矩阵的特征向量w=[0.164,0.539,0.297],即各相应评价指标的权重值,判断矩阵的最大特征根λmax=3.009,随机一致性比率CR=CI/RI=0.008<0.10,因此认为此该判断矩阵有较满意的一致性。

按照上述方法,即可得到鄂北调水工程沿线及其核心区域景观综合评价准则层B下的方案层C各评价指标的权重值,详见表5。

表5 鄂北调水工程沿线及其核心区域景观综合评价准则层和方案层各评价指标的权重值

2.4.3 景观综合评价模型的构建

本文借助ArcGIS软件的空间分析功能对鄂北调水工程沿线及其核心区域进行景观综合评价的方法如下:首先,完成对各评价指标原始数据的归一化处理;其次,利用栅格计算器,将各层次评价指标的栅格数据分别乘以其对应的评价指标权重值;最后将上述结果进行加和,即可得到研究区景观综合评价分值和专题图。具体步骤为:先由方案层C层的各评价指标值分别乘以其权重;再加和,即可叠加得到准则层B层的评价分值和专题图;再将B层的各项评价因子分别乘以其权重,再加和,可叠加出最终的A层评价分值和专题图。最终可用E来描述评价结果,其计算公式为

式中:E为研究区景观综合评价指数;p(xi)为各评价因子的景观评价指数;wi为各评价指标的权重;n为评价指标的总个数。

3 评价结果与分析

3.1 景观生态子系统评价结果与分析

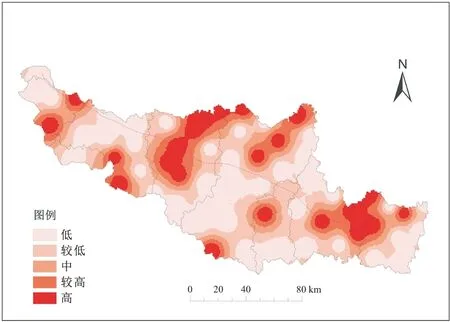

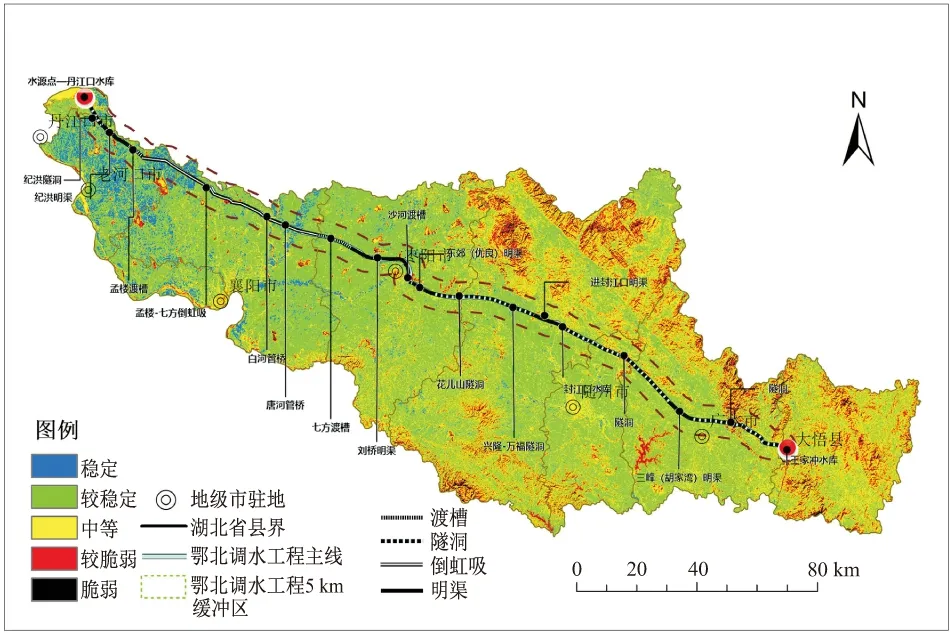

鄂北调水工程研究区域的景观生态评价层包括地形地貌、水热气象、植被指数与土地覆盖、土壤侵蚀4个评价指标,其中地形地貌包含高程、坡面曲率和坡度3项因子,水热气象包括降水和温度2项因子。本文利用ArcMap软件的空间叠加分析功能对景观生态评价B1层的基础指标进行叠加处理,可得到鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观生态子系统评价分级图,见图19。

图19 鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观生态子系统评价分级图

由图19可见,鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观生态环境脆弱度可分为脆弱、较脆弱、中等、较稳定和稳定5个等级,在整个研究区域中景观生态环境较稳定的区域占绝大部分,覆盖整个研究区域面积的52.83%,依次为中等29.79%、较脆弱8.40%、稳定7.46%、脆弱1.52%,说明整个研究区域景观生态环境处于一个较为良好的水平。

在叠加生成该图的过程中,考虑了植被覆盖景观生态环境脆弱度因素,由于各个水库的植被覆盖度为0,所以水域范围的景观生态环境脆弱度强,但在考虑水渠景观生态环境脆弱度因素时,要区分水体对其的影响,因此本文重点分析了研究区域水渠周围5 km缓冲区的景观生态环境脆弱度,结果表明:研究区域在以下节点景观生态环境存在一定的问题:丹江口水库水源点区域、孟楼—七方倒虹吸段、七方渡槽段、刘桥八里坡区域、花儿山隧洞区域、封江口水库区域、黄家岭隧洞段、宝玲隧洞段以及王家冲水库区域。

结合现场调研结果对研究区域景观生态子系统评分较低的区段进行原因分析可知:①丹江口水库区域坡度较陡、土壤侵蚀严重,景观生态环境脆弱度高的区域主要分布在丹江口水库东南角的山体区域;②孟楼—七方倒虹吸区域坡度变化明显,大部分耕地处于裸露状态且植被覆盖率低;③花儿山隧洞区域存在一个大型的工矿用地,同时该片区域土地裸露较为严重,植被覆盖不佳;④封江口水库区域坡度变化明显,有高程起伏;⑤黄家岭隧洞主要位于随州市北面,工程类型以隧洞为主,该区域地形地貌变化多样,土壤侵蚀较为严重;⑥宝玲隧洞途径中华山森林公园区域,工程类型以隧洞为主,地形地貌变化多样,在冬日山地坡面的土壤侵蚀较为严重;⑦王家冲水库区域为整个水利工程的终点区域,该区域临近大悟市区,地形平坦,植被覆盖较低,距离水渠1 km左右的区域土壤侵蚀较严重,可能会导致工程地质灾害。

3.2 景观美学子系统评价结果与分析

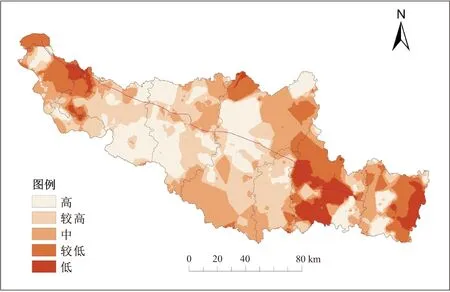

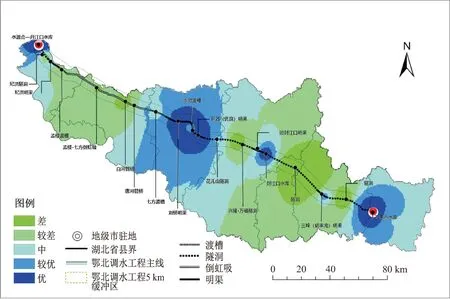

景观美学评价主要结合水利工程及其周边环境的色彩、层次、美感以及协调性所带给观赏者的主观感受来进行评价。本文利用ArcMap软件的空间叠加分析功能对景观美学评价B2层的基础指标进行叠加处理,可得到鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观美学子系统评价分级图,见图20。

图20 鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观美学子系统评价分级图

由图20可见,鄂北调水工程沿线及其核心区域具有较强视觉美感度、景观层次富于变化、环境色彩丰富且人工建筑与自然环境相协调的区域主要集中于丹江口水库、枣阳市区、封江口水库以及王家冲水库等片区附近;而视觉美感一般、景观层次较为单一、环境色彩较为单调且人工建筑与自然环境缺少协调关系的区域主要分布于襄州区及广水市等地。

结合现场调研结果进行分析,结果表明:研究区域景观美学子系统评分较高的区段工程类型大多为水库、明渠等,人工建设对原有场地的破坏程度相对较低,且周边环境多以林地、耕地为主,景色趋于原生态,故具有较高的观赏价值;研究区域景观美学子系统评分较低的区段工程类型大部分为倒虹吸和隧洞,其工程主体大部分埋藏于地下,地表以林地形式为主,故而景观色彩与层次感较为单一,而隧洞入口与出口处往往对原有的自然山体造成了较大程度的破坏,且工程本身缺乏美感,故而导致其评分较低,因而该区段是今后生态修复与景观提升的重要区段。

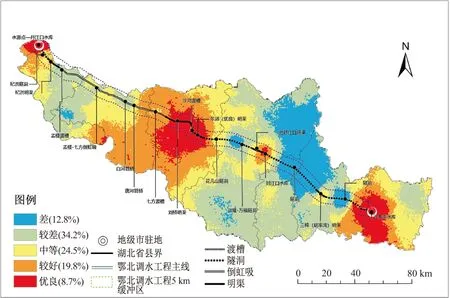

3.3 景观人文子系统评价结果与分析

鄂北调水工程沿线地区受儒家文化、汉唐文化、红色文化、孝文化的影响,其历史文化底蕴较为深厚。本文利用ArcMap软件的空间叠加分析功能对景观人文评价B3层的基础指标进行叠加处理,可得到鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观人文子系统评价分级图,见图21。

图21 鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观人文子系统评价分级图

由图21可见,研究区域景观人文子系统评分最高的区域为丹江口水库区域、枣阳市区域和王家冲水库区域,这三个区域的人文气息相对而言最为浓厚,且工程景观具有较高的美学欣赏价值,交通可达性高。例如丹江口水库区域,该区域历史悠久,至今已有近3 000年的历史,境内有世界文化遗产、道教圣地、国家5A级旅游风景区——武当山等诸多旅游景点,同时丹江口水库也是南水北调中线工程调水源头,该区域的工程景观以水库、明渠为主,可谓山水珠联璧合,同时也不乏历史传说与故事,因而该区域的景观人文子系统评分较高;评分次之的为孟楼等地,这些地区具有一定的历史文化积淀与自然瑰宝,但同时也存在着交通可达性和人文氛围有待提升等问题;而评分相对较低的区域为随州至广水部分区域,这些区域受人类活动的影响较小,缺乏人文积累,同时隧洞的开凿破坏了整体自然环境的美学观赏价值,这也可能是导致其评分相对较低的原因。

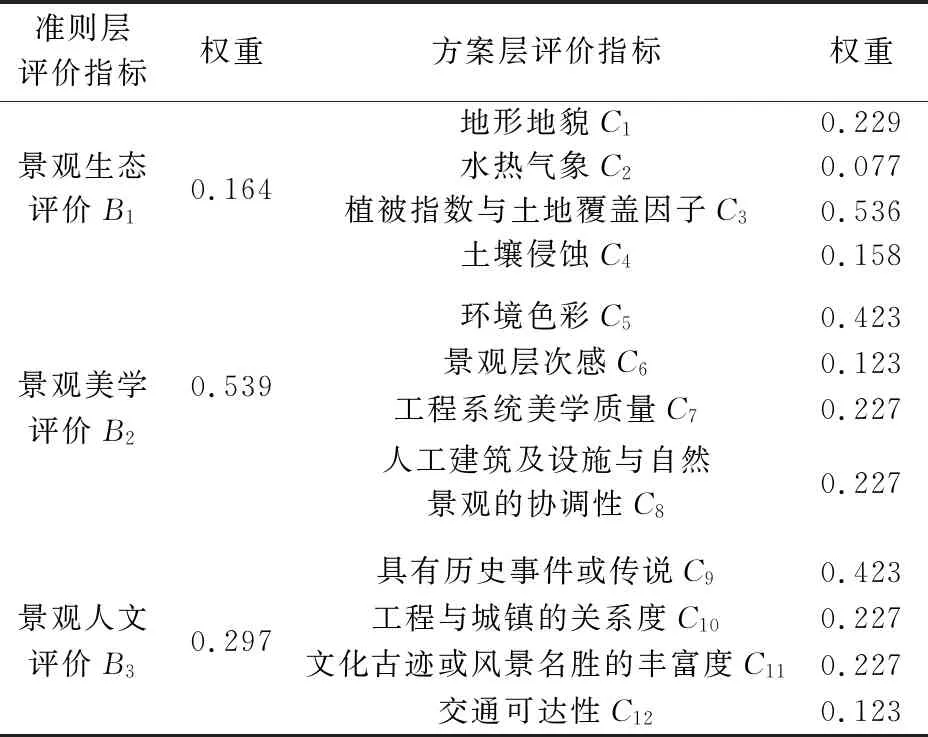

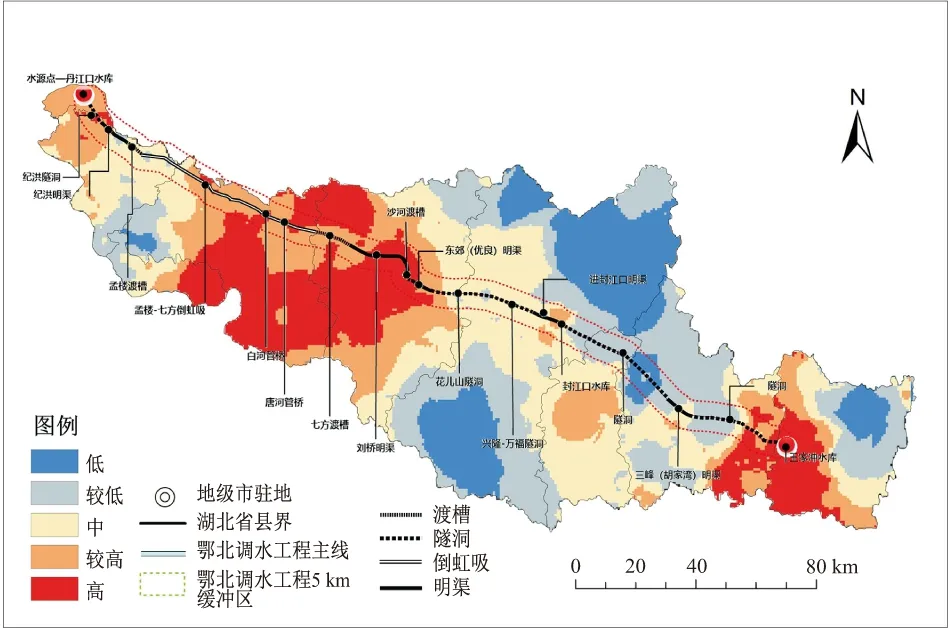

3.4 景观综合评价结果与分析

将景观生态评价指数、景观美学评价指数、景观人文评价指数归一化至0~10区间,并将其结果代入景观综合评价模型,经在ArcMap软件中叠加运算分析后,即可得到鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观综合评价结果,见图22。

图22 鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观综合评价分级图

鄂北调水工程沿线及其核心区域的景观综合评价指数区间为1.804 3~8.470 1,平均值为4.546 4,综合评价指数越高表明景观综合质量越好,反之则越差。本文将综合评价指数区间按照自然间断点分级法划分为5级,即一级(优良,综合评价指数区间为5.934 5~8.470 1)、二级(较好,综合评价指数区间为5.098 0~5.934 5)、三级(中等,综合评价指数区间为4.339 9~5.098 0)、四级(较差,综合评价指数区间为3.555 7~4.339 9)和五级(差,综合评价指数区间为1.804 3~3.555 7)。

由图22可见,在整个研究区域内,评价等级为“中等”及以上的区域面积占总面积的53%,评价等级为“较差”和“差”的区域面积占总面积的47%。其中,评价等级为“优良”的区域面积占总面积的8.7%,主要分布于丹江口水库、枣阳市和大悟县片区,土地利用类型以耕地、林地和建筑用地为主;评价等级为“中等”的区域面积占比最大,主要分布于襄州区中部、枣阳市东部、随州市西部等片区,土地利用类型以耕地和林地为主;评价等级为“较好”的区域面积占比次之,主要分布于丹江口水库附近、襄州区东南部、枣阳市以及王家冲水库附近等片区,土地利用类型以耕地、林地、裸地和建筑用地为主;评价等级为“差”和“较差”的区域面积占比相对较高,主要分布于老河口市、襄阳市、随州市以及广水市部分区域,涉及耕地、建筑用地、裸地等多种土地利用类型。以上研究结果表明研究区域内的景观综合质量大体呈中上水平。

基于以上大环境背景下的景观综合评价,再将研究焦点聚集于鄂北调水工程沿线5 km范围内,通过观察分析可得出5个景观综合质量较好的区段,分别为丹江口水库处、沙河渡槽段、东郊(优良)明渠段、封江口水库处以及王家冲水库处;同时可得出4个景观综合质量较差的区段,分别为纪洪明渠至孟楼—七方倒虹吸段、白河管桥段、花儿山隧洞至兴隆—万福隧洞段、广水区段。对于景观综合质量较好的区域,结合实地调研情况来看,大多集中于水库和明渠片区,且具备风景优美、生态环境健康以及历史文化底蕴深厚等特点;而对于景观综合质量较差的区域,其工程类型大多以渡槽、隧洞为主,且土地利用类型多为裸地、耕地或建筑用地,这说明工程的开发、人类的活动以及景观生态环境的保护状况对这类区域的景观状况造成了一定程度的影响,今后可考虑将其作为景观建设的重点恢复区。

4 结论与建议

鄂北调水工程的建设现已基本完工,它对其所在区域内的景观状况势必会造成一定程度的改变。本文指标用层次分析法,构建了以景观生态评价、景观美学评价和景观人文评价为准则层的鄂北调水工程沿线及其核心区域景观综合评价指标体系,通过利用遥感技术、GIS技术、数学模型方法完成了评价指标体系的运算与分析,可相对便捷、快速地对大范围研究区域进行景观综合评价,同时也证明利用GIS等技术开展景观综合评价研究是切实可行的。研究结果表明:鄂北调水工程沿线及其核心区域内的景观综合质量大体呈中上水平。其中,景观综合质量较好的区域有:丹江口水库处、沙河渡槽段、东郊(优良)明渠段、封江口水库处以及王家冲水库处;景观综合质量较差的区域有:纪洪明渠至孟楼—七方倒虹吸段、白河管桥段、花儿山隧洞至兴隆—万福隧洞段、广水区段。

以上结论为鄂北调水工程沿线及其核心区域景观资源的保护、开发和利用提供了科学的依据,在今后的工作中可结合某个区段的地域特性对其景观进行加强与利用。例如对于丹江口水库库区,该地区景观美学评价指数较高,且水利工程建筑较为美观,具有较为深厚的文化底蕴,同时也是鄂北调水工程的起点,因而具备了开展旅游活动的良好条件,可考虑开发渔业并将其作为一项生态旅游项目,或是作为调水工程景区参观的起始点进行开发;但同时,该地区景观生态评级为中等,故而也应考虑采用生态手段对其进行修复,如在库区建立植物消落带,引进本土物种进行栽种,对于环境较差的区段可引入先锋种植群等,还可通过建设明渠两岸绿色廊道的方式提高区段整体格局绿化,进一步提升区段内的可观赏性。

由于研究区域较大且人力有限,故研究的精度与深度仍有待于进一步的提升。但随着鄂北调水工程沿线资料与数据的逐步完善,可用于评价鄂北调水工程沿线及其核心区域景观综合质量的评价指标也在不断增加,同时评价指标体系与评估模型也在逐步更新,且有越来越多的学者加入了此研究行列中,这将更有利于鄂北调水工程沿线及其核心区域景观评价工作的开展。