农产品主要出口国农业支持保护政策调整动向及其启示

——基于美国、巴西、加拿大、澳大利亚四国比较

2019-10-10朱满德邓喻方

朱满德,邓喻方

(1.贵州大学,a. 经济学院,b. 中国喀斯特地区乡村振兴研究院,贵州 贵阳 550025)

无论是发达国家,还是发展中国家,对农业进行支持保护已成为一种通行做法。中国农村改革40年来,实现了对农业由“取”到“予”再到“优先发展”的根本性转变[1],初步构建起价格支持和直接补贴相互补充、综合支持与专项补贴相互配套的农业支持保护制度。但现阶段中国仍面临最低收购价政策外部性问题突出[2-5],直接补贴指向性和针对性不强、支持力度不足、法律体系不完善[6-8]等问题。为此,中国共产党第十九次全国代表大会报告提出“完善农业支持保护制度”;2019年中央一号文件再次明确“加快构建新型农业补贴政策体系,抓紧研究制定完善农业支持保护政策的意见”。

现阶段,对农业支持保护制度及其政策体系的探讨主要从国家的角度出发,对单个国家和多个国家分组聚类进行研究,这与对单项农业政策研究有明显不同。对单个国家的农业支持保护研究,如针对我国农业支持保护制度及演变[9-11]、面临困境[12]、补贴效果及影响因素[13-15]等进行系统研究;还有针对发达国家的农业支持保护制度进行多维度探讨[16-17],特别是对美国[18-19]、日本[20-21]、欧盟[22-23]、韩国[24]等典型农业支持保护模式的研究。日本农业支持保护政策虽然促进了农业农村快速发展,但近年保护程度过高使其陷入了竞争力持续下降的困局[20],韩国也曾面对此问题,其通过出口导向型支持政策,逐渐缓解农产品供给过剩、储藏成本过高等问题[24]。在分组比较研究上,根据农业经济特征进行聚类,选取若干国家进行比较研究,发现共性问题及成功经验,为完善我国农业支持保护制度提供经验借鉴。如将欧盟、美国、日本等作为一组,发现发达国家农业政策调整具有加大农业支持力度、创新补贴方式、支持绿色生产等共性特征[25-27];针对金砖国家的研究则表明其农业补贴政策目标虽各有侧重,但整体支持水平呈快速增加趋势等[28]。此外,经济合作与发展组织就其全部成员及部分非成员的农业新政策和改革新进展进行年度性通报并做评估[29];部分学者则对美国、欧盟、印度、巴西等10余个国家农业政策进行介绍和比较,此类多数以专著形式存在[30-31]。综上,现有文献以国别研究为主,关注日本、欧盟、美国这些具有代表性的国家;就分组比较研究而言,对农业部门具有竞争力的、农产品主要出口国家的比较研究略显不足。但不可忽视,对世界农产品主要出口国家的农业支持保护政策及其改革方向、政策工具选择等进行全面比较,探究其共性特征和一般经验,可从另一个维度考察提高农业竞争力的可选路径,这能为我国农业政策改革完善与政策工具选择,特别是构建绿色生态和竞争力导向的农业支持政策体系提供可资借鉴的经验。

1 研究方案设计

1.1 研究方法

生产者支持估计(PSE)方法起源于T. Josling教授1973年提出的生产者支持等值[32]。经济合作与发展组织(OECD)对生产者支持等值进行了系统完善,构建了包括农业生产者支持估计、综合服务支持估计、农业支持总量估计等一系列评价指标体系,并用于评估OECD成员农业政策及改革进展。2000年,该方法进一步扩展应用到包括俄罗斯、乌克兰、南非、中国、巴西、印度尼西亚等非OECD成员的农业政策改革评估和监测[17]。

经过1999年、2007年和2014年多次修订完善,该方法对农业政策的分类日趋合理,评价指标日益丰富。如,按照政策支持补贴的对象,分为针对农业生产者的、针对整个农业部门的和针对农产品消费者的支持政策措施,进一步按照政策的操作方式将农业生产者支持措施区分为价格支持措施和直接补贴政策,将综合服务支持措施细分为对农业知识和创新系统、动植物检验检疫和病虫害防控、农业基础设施建设和维护、营销与推广、农产品公共储备等[33]方面,并分别测度各类政策措施的支持水平。同时还构建了农业生产者支持百分比、综合服务支持百分比、农业支持总量百分比等相对指标测度其支持水平或结构,使用生产者名义保护系数、消费者名义支持系数等指标反映市场扭曲程度。目前,已建立起涵盖了20多个OECD成员和非OECD成员的农业政策评估数据库,包括美国、欧盟、日本、韩国、澳大利亚、加拿大、挪威、冰岛、土耳其,以及金砖五国、越南、印度尼西亚、菲律宾、乌克兰、墨西哥、哥伦比亚等国家或地区。因此,选用生产者支持估计方法对OECD评估对象的农业政策及其改革进行研究,有助于进行国际比较,以期发现共性规律。如不做特殊说明,本文使用的数据均来自OECD农业政策评估数据库。

1.2 研究对象选择

依据不同的农业经济特征划分,可以聚类成若干不同的国家组合,形成可实施比较的观察组和对照组。譬如,按农业资源禀赋划分,有农业资源丰富与稀缺之分;按农产品贸易盈余与赤字划分,有净进口与净出口之别;按新一轮多边农业谈判的利益关注区分,在农业补贴谈判中有攻守之分。现行研究焦点一般聚集在资源稀缺国家、农产品净进口国家、高支持保护国家的农业支持保护政策,对资源丰富国家、净出口国家的农业支持补贴政策关注略有不足(美国除外,美国作为现阶段世界农业支持保护三大模式之一而备受关注),特别在这一类型的分组比较研究方面。

为此,本文选取美国、巴西、加拿大和澳大利亚四国作为研究对象,对当今农产品主要出口国家的农业支持保护制度及其政策改革进行比较,探究其农业政策改革进程是否具有共性特征。首先,四个样本国家都是农业资源丰富的大国。世界银行数据显示,2016年澳大利亚人均耕地面积1.9 hm2,排名世界第一,是世界平均水平的10倍;加拿大为1.21 hm2,排名世界第三,是世界平均水平的6.3倍;美国和巴西分别为0.47 hm2、0.39 hm2,约为世界平均水平的2倍。如果按劳均耕地面积计量(用可耕地面积与农业就业人数比例表示),澳大利亚和加拿大更是突破了100 hm2,分别为147 hm2和124 hm2,美国为70 hm2,位居世界前列;巴西略低,仍达9 hm2。其次,它们都是世界上具有重要地位的农产品生产与出口大国。联合国贸易统计数据表明,2017年美国农产品出口额达1 698亿美元,位列世界第二位,仅次于欧盟;巴西、加拿大、澳大利亚分别为878亿美元、666亿美元、421亿美元,分列世界第三、第五和第八位,是世界农业生产大国和出口大国。再次,在农业支持保护方面,它们都是全球农业支持保护程度较低的国家,在世界贸易组织多边农业谈判中属于进攻方,主张大幅削减农业补贴,特别是扭曲生产和贸易的支持保护措施。

2 农产品出口国的农业支持保护强度及其变化动态

2.1 农业支持总量强度

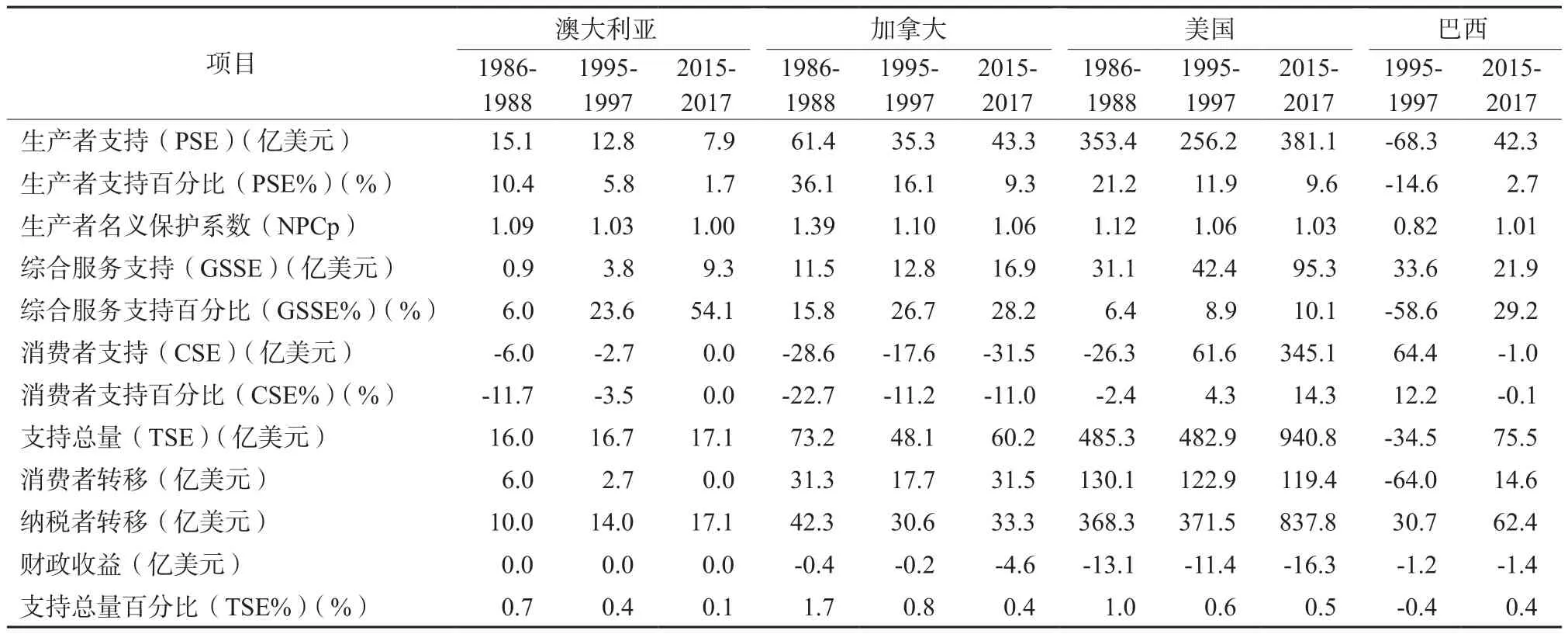

从农业支持总量(TSE,衡量实施各种农业支持保护措施后,从全体纳税人和农产品消费者转移到农业部门的所有货币支持量)这一指标考察,美国呈持续上升态势,从1986—1988年(以下简称“基期”)的485.3亿美元(三年平均,下同)稳定增长至2015—2017年的940.8亿美元。巴西在1995—1997年尚为负支持,1998—2000年首次实现由“负”转“正”,并快速增加至2009—2011年的163.4亿美元,此后逐步降至2015—2017年的75.5亿美元。澳大利亚和加拿大农业支持总量波动明显,目前都处于下降阶段,已低于基期水平,2015—2017年分别为17.1亿美元和60.2亿美元(表1)。以2015—2017年为例,美国农业支持总量为940.8亿美元,相当于国内农业总产值的26%,而加拿大、巴西和澳大利亚这一比例分别为13%、5%和4%,低于同期OECD平均水平(28%),更大幅低于世界农业高保护国家挪威(90%)、瑞士(87%)、冰岛(82%)、日本(62%)和韩国(62%)。如果以平均每公顷耕地农业支持总量水平反映其总支持强度,美国由基期的190美元/hm2增加至2015—2017年的250美元/hm2,累计增长32%;澳大利亚和加拿大分别由基期的32美元/hm2、135美元/hm2,降低到2015—2017年的17美元/hm2和99美元/hm2;巴西在2009—2011年达到高峰,此后降至2015—2017年的52美元/hm2,显著低于农业高保护国家。

如果以农业支持总量百分比(TSE%,用农业支持总量TSE占国内生产总值GDP的比重表示,亦称“农业总支持率”)衡量,尽管农业支持总量有所增长或者在波动,但由于各国国内生产总值快速增长,农业总支持率都呈现下降趋势。如,加拿大由基期的1.7%降至2015—2017年的0.4%;美国由1.0%降至0.5%;澳大利亚从0.7%降至0.1%。尽管巴西自2000年实现反哺农业以来,由2000—2002年的0.6%提高到2009—2011年的0.8%,近年也降至2015—2017年的0.4%(表1)。

2.2 农业生产者支持强度

就农业生产者支持(PSE,测度实施农业支持保护措施后,农业生产者获得来自农产品消费者和全体纳税人转移的补贴总额,包括市场价格支持和直接补贴)而言,四个样本国家均处于不断波动中,近年都有不同程度地下降。其中,澳大利亚从基期的15.1亿美元缩减至1999—2001年的7.7亿美元,在回升到2006—2008年的16亿美元后再度下降,至2015—2017年仅7.9亿美元,显著低于基期水平。加拿大从基期的61.4亿美元缩减到1995—1997年的35.3亿美元,尽管反弹至2010—2012年的73亿美元,近年亦降至43.3亿美元,也低于基期水平。美国在经历“下降—回升”后,于1999—2001年达到顶峰514.7亿美元,此后降至2015—2017年的381.1亿美元,略高于基期水平。巴西实现由“负保护”向“正支持”转变后,农业生产者支持快速增加到2009—2011年的106.4亿美元,近年亦下滑到2015—2017年的42.3亿美元。

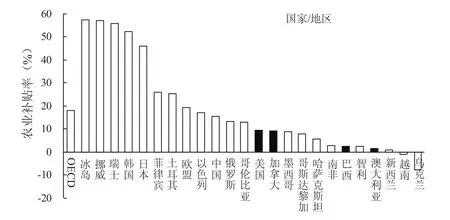

以农业生产者支持百分比(PSE%,是生产者支持PSE与农场总收入的比率,亦称“农业补贴率”)测度,美国、巴西、加拿大、澳大利亚均有显著下降。其中,加拿大从基期的36.1%大幅降至2015—2017年的9.3%,减少27个百分点;美国由21.2%降至9.6%;澳大利亚从10.4%降至1.7%。巴西2000年转为正值,最高达到7.1%(2009—2011年),近年也降至2.7% (图1)。以2015—2017年为例,美国为9.6%,意味着农场总收入中仅9.6%来自农业政策的作用,其他都来自农产品市场;加拿大、巴西和澳大利亚分别为9.3%、2.7%、1.7%,显著低于同期OECD平均水平(18.2%),他们是世界农业支持保护水平较低的国家之一(图2)。

表1 农业政策评估:样本国家生产者支持估计主要指标Table 1 Agricultural policy evaluation: Major indexes of producer support of the selected countries

作为农业生产者支持的重要组成部分,直接补贴源于政府的财政预算资金,较之价格支持更能反映政府对农业生产者的实际支持。以美国为例,美国基期直接补贴强度为125美元/hm2,在1999—2001年达到高峰196美元/hm2,2015—2017年为181美元/hm2,略有下降。比较而言,2015—2017年加拿大和巴西均为37美元/hm2,澳大利亚只有17美元/hm2,是世界上农业补贴水平较低的国家。

图1 样本国家农业补贴率变化(1986—2017年)Fig. 1 Changes of the support ratios of the selected countries数据来源:根据OECD PSE/CSE Database(2018)数据整理,下同。

图2 主要国家农业补贴率(2015—2017年平均)Fig. 2 Average support ratios of some major agricultural countries in 2015—2017

2.3 农业综合服务支持强度

农业综合服务支持(衡量政府财政对整个农业部门的补贴支持水平)方面,澳大利亚从基期的0.9亿美元快速增加至2015—2017年的9.3亿美元;美国从31亿美元增到95.3亿美元;加拿大增长较缓慢,但也从基期的11.5亿美元上升到2011—2013年的23.7亿美元,近年下降至2015—2017年的16.9亿美元。巴西波动较大,由1995—1997年的33.6亿美元减至2001—2003年的10.8亿美元,随后反弹到2011—2013年的39.5亿美元,近年再度下降到2015—2017年的21.9亿美元。若平均到每公顷耕地,2015—2017年美国农业综合服务支持最高,为63美元/hm2,加拿大39美元/hm2,巴西27美元/hm2,澳大利亚20美元/hm2。也不应忽视,美国、加拿大、澳大利亚都是以大农场为主,经过持续改善农田水利设施,农业基础条件已得到显著改善。可以预见,该项支持未来可能会有所降低。

2.4 农业生产者名义保护系数

农产品出口国家针对农业生产者的支持有所下降,而政府综合服务支持在不断增加,这也意味着对市场的干预和扭曲有持续减弱的态势。数据表明,加拿大生产者名义保护系数(NPCp,是生产者获得的价格与边境价格之比)从基期的1.39降至2015—2017年的1.06,意味着农产品国内价格与国际价格差距小,已接近于国际市场价格;美国从1.12降到1.03;澳大利亚从1.09降至1.00。而巴西从1995—1997年的0.82升至2000—2002年的1.02,其后一直保持在1左右,表明其已扭转了过去长期存在的国内农产品价格低于国际市场的状态。这与净进口国家和农业高保护国家也有着显著差异,如冰岛2015—2017年为2.06、韩国为1.99。

3 农业支持政策结构和产品结构分析

3.1 农业支持总量结构

进一步考察农业支持总量结构,具有如下特征:

1)样本国家农业支持政策成本主要由纳税者承担。其中,澳大利亚2003年以来全部由纳税人承担;美国在过去30年纳税人承担比例保持在70%以上,2015—2017年高达89%;巴西和加拿大虽有明显波动,但也始终保持在50%以上,2015—2017年分别为83.7%和55.4%。与之形成对比的是韩国和日本两个农业高保护国家,主要由农产品消费者负担,2015—2017年日本和韩国农产品消费者承担农业支持政策成本的90%以上。

2)加拿大以对农业生产者的支持补贴为主,农业生产者支持占农业支持总量的比重长期保持在65%以上,2015—2017年为71.8%。近年,澳大利亚和美国农业生产者支持占比持续下降,基期分别为94%和72.7%,2015—2017年仅占45.9%和40.5%;巴西保持基本稳定,2015—2017年为55.6%,这与农业高保护国家、中等收入国家有较大区别,如冰岛农业生产者支持占农业支持总量的95.4%,挪威、瑞士分别为92.4%和90.2%。

3.2 农业生产者支持结构

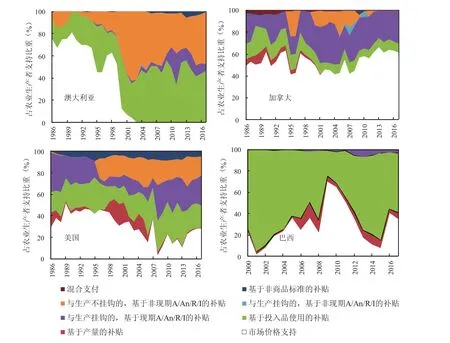

1)样本国家都实现由价格支持向直接补贴的重要转变,且价格支持多局限在少数重点敏感产品的范围。如图3所示,澳大利亚基期价格支持占农业生产者支持的比重高达72.4%,此后持续降低,2003年以来持续为0,即意味着澳大利亚已完全通过补贴方式支持农业生产者。美国经历了数次农业法的调整,缩小价格支持范围,降低支持价格水平,因此价格支持水平持续下降,占农业生产者支持的比重由基期的34%降至2015—2017年的27.6%。加拿大这一比例长期在40%—65%波动,2015—2017年为62.7%。进一步观察可知,加拿大价格支持集中在对乳制品支持,这占到价格支持总量的82.2%,其次是禽肉和禽蛋。巴西价格支持水平波动较大,2009—2011年占农业生产者支持的61.9%,2015—2017年下降至27.9%,主要集中在大米和玉米。究其原因,对农业资源丰富的国家而言,价格支持能够显著激励农业生产,一方面易导致生产过剩问题,增加出口压力;另一方面价格过高又会导致出口竞争力的下滑,可能加大出口难度。因此,缩减价格支持范围、由价格支持转型为直接补贴,就成为农产品出口国家农业政策改革的基本选项。

2)与脱钩补贴相比,挂钩补贴是其直接补贴的主要方式。加拿大在2000—2008年曾经使用脱钩补贴(即与当期农业生产行为、种植面积、养殖数量或农业经营收益等不挂钩),占到补贴总量的25%左右,最高时超过40%,随后减少直至取消这类补贴;现阶段挂钩补贴所占比重持续提高,2015—2017年达99.5%,主要集中在投入品补贴(23.8%)、与生产挂钩的现期种养补贴或经营收入补贴(75.8%)。美国自1996年农业法引入“直接支付”以来,脱钩补贴一直发挥着稳定农场主收入的重要作用;挂钩补贴主要是针对投入品补贴、与生产挂钩的现期经营收入补贴,2015—2017年这两类补贴占直接补贴的30.4%和34.6%;挂钩补贴所占比重也因此保持在55%以上。澳大利亚的脱钩补贴占补贴总量的比重长期保持在30%以上(过去30年平均值为39%),2002—2004年最高达62.5%,2015—2017年为47.7%。投入品补贴长期占挂钩补贴的80%以上;基于固定种养数量和经营收入的补贴则占脱钩补贴的90%以上。巴西自1995年以来,直接补贴一直是采取挂钩补贴方式,特别是以针对农业投入品补贴为主,2015—2017年占到挂钩补贴的88.1%。

图3 样本国家农业生产者支持结构Fig. 3 Structures of producer support of the selected countries

3.3 农业综合服务支持结构

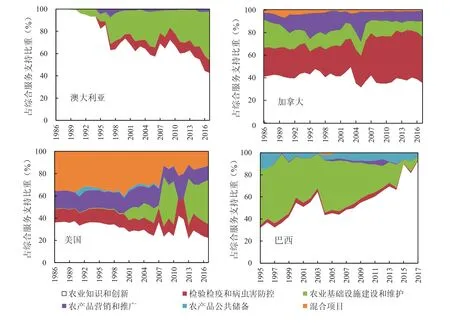

1)农业知识和创新是农产品出口国家支持农业的重要手段。如图4所示:巴西对农业知识和创新的支持占农业综合服务支持的比重由1995—1997年的33.7%持续上升至2015—2017年的87.9%,这对其农业出口竞争力的快速提升发挥了重要支撑作用。澳大利亚虽有所下降,亦保持在50%以上,2015—2017年为47.3%。加拿大和美国的农业综合服务支持呈现多样化发展,对农业知识和创新的支持仍是重要手段之一。30多年来,加拿大农业知识和创新占比始终在30%—50%之间波动,2015—2017年为38.2%;美国尽管有所降低,2015—2017年仍为24%。

2)对基础设施建设和维护的投资支持也是农产品出口国家支持农业发展的关键选项。其中,美国和澳大利亚对基础设施建设和维护的投资补贴占农业综合服务支持的比重持续上升,澳大利亚由20世纪90年代不足2%攀升至2015—2017年的38.1%;美国由1999—2001年的3.9%增长至2015—2017年的35%。2003年至2010年,巴西大幅增加对基础设施建设和维护的投资支持,由2001—2003年的3.9亿美元增加到2008—2010年的11.2亿美元。伴随巴西农业基础设施的改善,近年该类项目支持补贴有所回落,占农业综合服务支持的比重也由2004—2006年的45.7%下降到2015—2017年的5%。加拿大与之类似,由基期的23.3%减少到2015—2017年的10.7%,但针对农产品检验检疫和病虫害防控的支持补助日益重视,其占比从基期的24.6%升至2015—2017年的41.4%。

3)扩大农产品出口是农业资源丰富国家的重要目标,加大对农产品营销和推广的支持成为促进农产品出口的手段之一。过去30多年间,美国对农产品营销和推广的支持占农业综合服务支持的比重在12%~23%之间波动,平均为15.7%;加拿大在1991—2001年都在15%以上,近10年保持在8%~10%之间,这为它们开拓国际市场起到有效支撑作用。澳大利亚和巴西随着农业生产率提升和产量增长,也开始逐步重视营销和推广,随着成功开拓新市场,维系市场份额较开拓时期成本有所下降,因此近年用于营销和推广的支持有明显下降。

图4 样本国家综合服务支持结构Fig. 4 Structures of the general service support of the selected countries

3.4 产品支持结构

1)特定农产品补贴率(用特定农产品获得的生产者补贴水平PSCT与生产该产品经营收入的比率表示)整体均有大幅下降。如图5所示:加拿大从基期的28.4%大幅降至2015—2017年的7.5%;美国从16.1%减到4.7%;澳大利亚从7.8%减到0.04%。巴西自1995—1997年-17.8%逐步转为正值,并上升至2009—2011年的5.8%,近年亦降至2015—2017年的1.7%。但不应忽视,由于农产品出口国家多采取针对某一类农产品进行支持补贴,因此被计入特定产品组的支持补贴中,实现在政策类别的组间调整,并不完全是真实水平的下降。

2)样本国家的重点支持品种范围都有缩小、支持水平亦有下降。20世纪80年代末,加拿大对牛奶(73.6%)、大麦(47.4%)、小麦(33.2%)、玉米(19.7%)、油菜籽(17%)、禽蛋(16.5%)等给予较高程度的支持保护,而2015—2017年只保留对牛奶(44.8%)的高支持。美国在基期对食糖 (55.9%)、大米(50.2%)、羊毛(47.8%)、小麦(46.5%)、大麦(41.1%)、高粱(36.2%)、牛奶(34.9%)、玉米(34.8%)等给予高支持保护,而现阶段只对白糖(53.9%)、牛奶(19.3%)和棉花(11.9%)给予高保护。巴西在1995—1997年对牛奶(17.8%)、大米(17%)、棉花(14.2%)、小麦(10.9%)等产品给予支持,目前仅对大米(16.4%)和小麦(9.4%)予以高支持。澳大利亚基期对牛奶(62.2%)和鸡蛋(14.3%)进行支持保护,近年伴随国际竞争力的持续提升,逐步取消对所有特定农产品的支持保护。

3)样本国家有选择地对重点敏感农产品实行差异化支持。2015—2017年,加拿大仅对牛奶进行重点支持,支持率高达44.8%,意味着奶农收入的44.8%来自农业政策,比OECD平均水平高出31个百分点,而其余农产品支持率均在5%以下。美国重点支持产品为白糖、牛奶和棉花,支持率分别为53.9%、19.3%、11.9%,均高于OECD同类产品的平均支持水平。巴西支持水平较高的是大米和小麦,分别为16.4%、9.4%,其余品种均在6%以下。

图5 样本国家特定农产品补贴率及其与OECD的比较(2015—2017年平均)Fig. 5 Comparison of individual commodity subsidy ratios among the selected countries and OECD

4 结论与启示

4.1 研究结论

应用生产者支持估计方法针对美国、巴西、加拿大和澳大利亚四个农产品主要出口国家的农业政策及其改革进展进行比较,研究发现:

1)从农业支持总量看,加拿大、澳大利亚、巴西进入新的“减降”通道;只有美国在持续提高,且大幅高于基期水平。若以农业支持总量占农业总产值比重、每公顷耕地农业支持总量水平反映其总支持强度,除美国较高外,加拿大、澳大利亚和巴西均处于低位水平。其农业支持的政策成本主要由全体纳税人承担,这与日本、韩国及大部分发展中国家主要由农产品消费者承担有显著差异。

2)从农业生产者支持水平看,尽管处于不断波动当中,但近年都有所下降,显著低于OECD平均水平和农业高保护国家支持水平。农产品主要出口国家是当今农业政策市场化改革的倡导者和引领者,伴随缩减价格支持范围,向直接补贴政策转型,农产品市场扭曲程度也有显著减弱。即便农业部门具有竞争力,它们也不忽视补贴政策工具的运用,其中加拿大和巴西以挂钩补贴措施为主,美国和澳大利亚的挂钩补贴与脱钩补贴水平基本持平。

3)样本国家都非常重视农业知识和创新的支持。对基础设施的建设和维护、营销和推广也是重要的政策选项,这是其提高或保持农业竞争力、维持农业部门活力的重要方式。

4)与农业高保护国家不同,农产品出口国家农业竞争力较强,因此对特定农产品支持力度较弱,且仅限制对少量敏感农产品进行重点支持。

4.2 主要启示

第一,认清并处理好价格支持和直接补贴的关系。价格支持政策操作简便、效果直接,并且由广大消费者担负其支持成本,因此倍受发展中国家的青睐。特别是较高的支持价格能显著激励农业生产,有助于解决棘手的食物短缺问题,因而它也是食物供给不足、粮食安全压力大的国家的重要政策选项。但政策实践同时表明,价格支持政策扭曲了价格信号,进而引起资源配置扭曲,易导致过高的社会福利损失和经济社会成本,而且对农业竞争力也存在负面影响,因而大部分发达国家都将价格支持限定在有限的范围,整体上推动由价格支持政策向直接补贴政策转型。事实上,当前粮食最低收购价政策出现的外部性问题和诸多挑战,在20世纪70—80年代很多国家都已经有所显现。完善粮食最低收购价政策,逐步向市场化导向的、综合性的支持政策组合转型,或是我国农产品价格形成机制和收储制度改革的一种趋向。

第二,协调好挂钩补贴与脱钩补贴的关系。直接补贴的政策成本由全体纳税人共同承担,主要取决于财政实力。尽管部分发达国家主张由挂钩补贴转向脱钩补贴;但实践也表明,挂钩补贴往往受到更多国家的青睐,大部分国家仍然以挂钩补贴为主,特别是投入品补贴。在当前我国财力有限的约束下,增强直接补贴政策的针对性、科学性和有效性,提高补贴资金效率至关重要,因而挂钩补贴较之脱钩补贴更加适用于我国。伴随我国农业农村经济社会发展,农业支持保护制度目标日益多元化,需要发挥不同类型挂钩补贴的政策组合效应。

第三,需要高度重视对农业知识和创新、基础设施建设和维护、营销和推广等的支持补助。对这些方面给予投资支持和奖励补助,是农产品出口国家维持并提高农业部门整体竞争力的重要举措。现阶段我国在农业前沿科技创新、核心关键技术研发、技术集成研究推广等方面有明显短板,亟需持续强化支持,以增强农业发展的科技支撑。同时我国农产品供需结构性失衡问题、小生产与大市场的有效对接问题等日益突出,亟需加强对农产品营销和推广的支持补贴,提升农业供给体系质量、农业发展质量效益和竞争力,进一步推动农业高质量发展。