中国农村扶贫政策范式的变迁与未来趋势

2019-10-08曾莉周浩男王寅

曾莉 周浩男 王寅

摘要:当前中国农村扶贫已取得显著成效,但其政策体系的变迁仍是一个需要探讨的理论问题。基于政策范式的理论框架,借助NVivo11软件,整理并筛选了1978—2018年农村扶贫领域国家层面的305份政策文件,分析了农村扶贫政策的话语体系和范式变迁。研究发现,中国农村扶贫政策范式已经历救济型、开发型、攻坚型、联动型四个阶段,当前正值“精准扶贫”新阶段;并呈现了从温饱难求到扶贫瞄准、从解决温饱到自我发展、从单一主体到多方联动、从强制主导到多轮驱动等变化态势。中国农村扶贫政策的未来发展将聚焦相对贫困人口及其能力发展,积极构建多方合力的大扶贫格局,通过多样化的政策工具综合施策,实现可持续的高效扶贫,进而促推协作性公共管理在反贫困领域的智识努力。

关键词:农村扶贫;政策范式;扶贫政策

中图分类号:D601 文献标识码:A 文章编号:1008—7168(2019)04—0027—09

贫困是人类发展进程中长期面临的一种社会现象,消除贫困也是人类的共同使命。在全世界消除一切形式的贫穷,是联合国2030年可持续发展议程的首要目标,纵深推进扶贫对全球可持续发展可谓举足轻重。改革开放40年来,中国农村扶贫攻坚克难、成效显著,为实现2030年可持续发展议程的宏伟目标贡献了自己特有的智慧,同时中国农村扶贫政策范式也呈现出了特有的演进路径。本研究采用文本分析法,借助NVivo11软件,整理并筛选了1978—2018年农村扶贫领域国家层面的305份政策文件,分析了中国农村扶贫政策的话语体系与政策范式的历史变迁。本研究首次将政策范式用于分析中国农村扶贫政策的发展,以拓展政策范式理论的应用范围;同时,从政策问题、政策目标、政策行动主体、政策工具等方面,厘清农村扶贫的发展现状及其内在逻辑,进而提出农村扶贫政策的未来趋势,以期推进中国农村扶贫迈向新的阶段。

一、政策范式的理解与分析框架

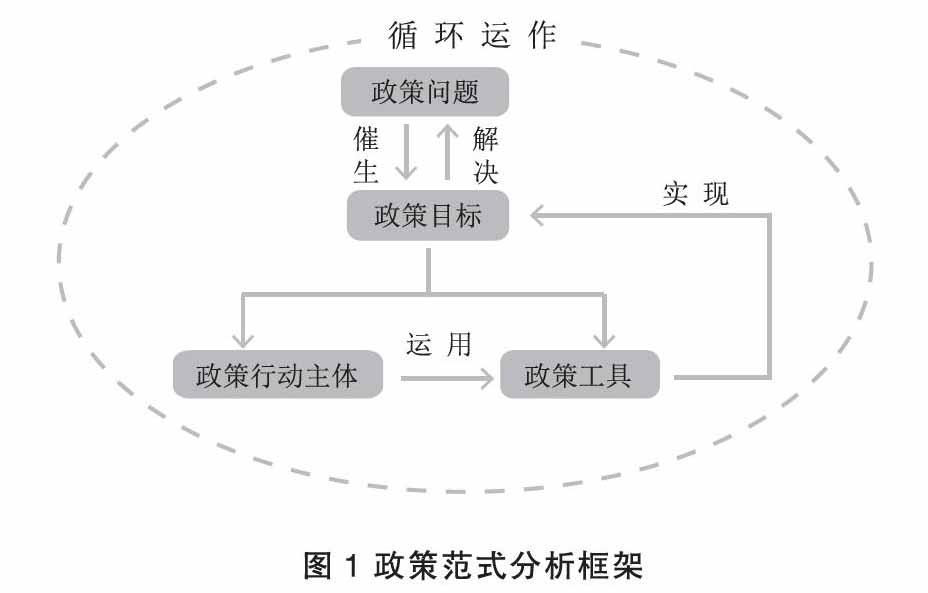

政策范式是将科学哲学的理论范式概念和社会科学的社会范式概念融入公共政策领域的产物[1](p.328)。作为政策范式的正式提出者,彼得·霍尔将政策范式定义为“镶嵌于政策制定者开展工作所使用的每一个术语之中的框架”[2]。霍尔认为政策范式的构成要件为政策目标、政策工具选择以及政策工具设置。随后,学者们對政策范式构成要件提出了各自的看法。严强认为政策范式的关键要件体现为政策行动主体、政策活动价值、政策工具[3];曹琦将政策范式细化为政策问题、政策目标和政策工具,借以分析中国卫生政策的范式演变与新趋势[4];孟繁华等人基于价值逻辑和工具性框架,对中国教育政策范式进行了划分[5]。在约翰·金登的多源流模型看来,政策系统具有三种源流,即问题源流、政策源流和政治源流[6](p.142)。当问题、政策和政治三大源流在“政策窗口”打开时发展成熟,即问题被清晰界定、政策方案准备充分、政治动力充足,某一问题被提上政策议程的机会便会增加[7]。因此,一项公共政策的运行,必须出现被清晰界定的政策问题,政策问题必然催生相应的政策目标。进而,为实现该政策目标并最终解决政策问题,在政治动力推动下的政策行动主体必须参考相应的政策方案,在实践中运用正确的政策工具。旧的政策问题解决了,新的政策问题又会出现,公共政策在循环往复中不断运作、不断超越(参见图1)。

本研究将政策范式的构成要件概括为政策问题、政策目标、政策行动主体与政策工具,借助政策范式的四个构成要件,分析中国农村扶贫政策的变迁与发展。其中,政策问题是被列入政策议程的公共问题和社会问题[8](p.95),其建构被视为公共政策运作过程的起点;政策目标是政策制定者意图的文字表达[9],在公共政策的运作过程中发挥引导作用;政策行动主体是指参与政策活动过程,在政策的规划、决策、执行与评估中发挥实际作用的具体组织机构,以及代表组织机构的个体所构成的能动体系[10],其工作素质直接影响政策的实际执行效果;政策工具是指被决策者与实践者所采用,可能实现一个或更多政策目标的手段[11]。政策问题、政策目标、政策行动主体、政策工具四个要件之间的相互作用决定了政策活动的特征,其转变过程被称作政策范式的变迁。根据彼得·霍尔的第一、第二与第三序列政策变迁理论,第一序列变化主要是指政策工具设置的变化;第二序列变化是指政策工具选择及设置发生了变化,而政策目标没有发生变化;第三序列变化是指政策目标、政策工具均发生了变化,这意味着政策范式的转移。彼得·霍尔进一步将政策范式转移的驱动因素分为必然性因素与偶然性因素。其中,必然性因素中政策权威核心的改变是促成政策范式转移的关键环节;偶然性因素则包括政策失败、突发性危机事件与创新模式下取得成功的政策试验[2]。政策变迁是政策过程的重要环节,每一政策范式都经历了形成、完善和变迁的过程,中国农村扶贫政策也有其特殊的演变路径与逻辑。

二、中国农村扶贫政策的发展历程

与话语体系演变

公共政策话语体系是理解政策范式变迁的基础,而对公共政策文本的解读正是研究政策话语体系的主要内容。本文的研究对象是改革开放以来中国国家层面的农村扶贫政策文本,研究包括初步收集、筛选、具体分析等阶段。首先,我们聚焦1978—2018年农村扶贫领域的相关国家政策,以“扶贫”“贫困”等作为主题词,在中国政府网、国务院各部委网站、国务院扶贫开发领导小组办公室网站等进行检索,并对与中国农村扶贫相关的公开出版物进行查阅,初步获得342份政策文本;接着,对政策文本进行筛选,剔除重复以及仅表明政府态度的政策文本,于是获得研究样本305份;最后,利用质性分析软件Nvivo11对政策文本进行词频分析, 并对出现频率较高且有意义的词进行一级编码。Nvivo11软件具有强大的储存、编码、汇总和可视化功能,能够有效分析不同类型数据(如文字、图片、录音等),使研究者可以从过去资料分析过程(如分类、排序、整理)的繁琐中解脱出来,进而利用更多时间去解释研究问题、探究发展趋势、获得研究结论。

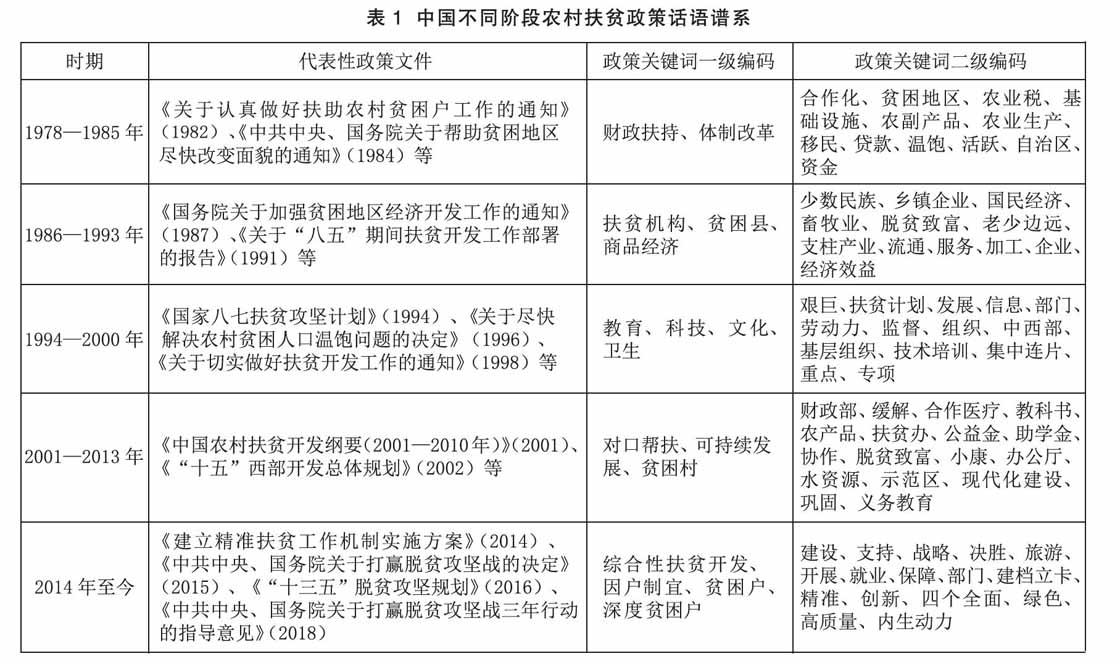

分析結果发现,中国农村扶贫政策的话语体系发生了显著变化(参见表1)。根据不同时期政策话语体系所呈现的整体特征,本研究将中国农村扶贫政策的发展分为以下五个时期,分别为1978—1985年(零星式个案扶贫)、1986—1993年(区域化开发扶贫)、1994—2000年(制度化攻坚扶贫)、2001—2013年(多元化联动扶贫)、2014年至今(长效化精准扶贫)。

(一)第一阶段(1978-1985年):个案式零星扶贫

改革开放初期,国贫民穷,百废待兴,广大农村地区存在着数量庞大的绝对贫困人口。针对这一严峻问题,中央在农村地区进行了土地、市场以及其他多方面的改革,其中最重要的改革举措就是大力推行农村家庭联产承包责任制。农民在农业生产经营中获得了自主权,生产积极性大大提高。“体制改革”“农业生产”正是该时期农村扶贫政策的关键词。除了体制改革,1980年中央设立“支援经济不发达地区发展资金”;1982 年国务院启动实施甘肃定西、河西和宁夏西海固农业扶贫工程,为中国特色扶贫事业拉开帷幕;1984年中央划定18个集中连片贫困区,对其进行重点扶持。由此可见,该时期的扶贫手段多以区域性的经济救济为主,体现在“自治区”“资金”等关键词上。但是,该时期的救济形式单一而分散,很难集中解决一些制约区域发展的重要问题[12]。

(二)第二阶段(1986—1993年):区域化开发扶贫

1985年中国农村贫困人口总量下降到1.25亿,这是世界规模最大、速度最快的减贫过程[13]。随着中国体制改革进一步展开,沿海发达地区的经济水平大幅提升,农村减贫的边际效益却在不断下降,收入不平等问题日益加剧[14]。特别是老、少、边、远地区的经济、社会和文化发展水平与沿海发达地区存在较大差距,区域性贫困问题突出。为解决该问题,自1986年以来,中央对农村贫困治理工作进行了一系列制度创新,逐步确立起开发式扶贫方针。1986年中央首次确定贫困县的标准,331个贫困县被列入国家重点扶持范围,以贫困县为瞄准目标的扶贫治理结构逐步建立;通过建立专门的扶贫机构,国家逐步建构起以省级政府为核心、逐级控制的扶贫治理体系[15]。该时期农村扶贫的瞄准点由集中贫困地区进一步缩小到贫困县,扶贫的机构设置也得到不断优化,“贫困县”“扶贫机构”是该时期的政策关键词。同时,该时期农村扶贫领域的推进理念更加强调扶贫效率与成效,扶贫政策的结果评估也释放出极强的市场信号,如“经济效益”“脱贫致富”等。

(三)第三阶段(1994—2000年):制度化攻坚扶贫

随着国家扶贫开发的有序推进, 农村贫困人口逐年减少, 但随之而来的是致贫原因的多样化,贫困人口分布也呈现明显的地缘性特征。1994年中央颁布《国家八七扶贫攻坚计划》,强调要用七年时间基本解决农村地区困难群众的温饱问题。中央以调整后的592个贫困县为扶持重点,将扶贫资金集中投放到这些贫困县。通过制定一系列优惠政策,国家对前期的农村扶贫进行了根本性调整,通过专项扶贫政策的方式将开发式扶贫逐渐制度化,形成一套相对固定的扶贫机制。同时,教育部、科技部、文化部、卫生部等部委在教育、科技、文化等领域展开行业扶贫,“教育”“科技”“文化”“卫生”等是该时期的政策关键词。此外,中央还提出了加快中西部地区经济发展的计划。到2000 年底,全国尚未解决温饱问题的贫困人口减少到3000万人,占农村总人口的比重由30.7%下降到3%左右[16]。

(四)第四阶段(2001—2013年):多元化联动扶贫

“八七扶贫攻坚计划”实施后,全国贫困县的农民收入较1994年提升了约38%[17]。贫困人口数量呈现出迅速下降的趋势,贫困人口的分布也逐步从区域分布转为点状分布。原有县级瞄准机制所带来的扶贫资源的渗漏和目标瞄准的偏离问题越来越显著。针对该问题,村级瞄准机制成为该时期农村扶贫的重点。2001年,国务院颁布并实施《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010)年》,“贫困村”成为扶贫开发重点,这也是该时期农村扶贫政策的关键词。该时期 “多元联动”的发展理念逐步深入。国家加大投入促进贫困地区与外界的交流和沟通,鼓励普通群众积极参与到国家的扶贫政策中来。此外,农村地区的教育、医疗等民生工程也被列入“十一五”时期经济社会发展的主要指标。该时期政策话语体系现代化观念也明显加深,扶贫覆盖面显著扩大,如“合作医疗”“义务教育”“综合治理”等关键词都表明农村扶贫不是单纯地着眼于经济发展与财富积累,而是更加注重乡村的综合发展与可持续发展。

(五)第五阶段(2014年至今):长效化精准扶贫

此阶段主要涉及2014—2018年间的相关政策,所以本研究的政策范围实际上是1978—2018年,之所以表述为2014年至今,是因为本阶段的政策范式并未终结,尚在实践。经过前期三十多年的扶贫开发,中国农村贫困人口急剧减少。但是,随着改革的持续深入,新时期的中国反贫困任务依然艰巨。在此背景下,必须实施更具针对性和更高效的扶贫政策,以帮助农村贫困人口真正摆脱贫困。2014年1月中共中央办公厅详细规划了精准扶贫模式的顶层设计,推动了“精准扶贫”政策的落地。2015年12月《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》指出,“中国扶贫开发已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期”,要求“到2020年,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障”与“确保中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽”。2016年11月“十三五”脱贫攻坚规划提出要“坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,坚持精准帮扶与区域整体开发有机结合”。2018年6月《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》强调,“坚持把提高脱贫质量放在首位,聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体,突出问题导向,下足绣花功夫,着力激发贫困人口内生动力”。至此,农村精准扶贫的战略实施体现出前所未有的精准性和实操性,精准扶贫迈入攻坚制高点。实践中,精准扶贫在有效阻断贫困代际传递、推动建设小康社会等方面,发挥了至关重要的作用。其工作的深入开展充分展现了政府作为政策行动主体在扶贫工作中的强势主导地位,但同时经济发展动力的多元化也带动了更多的社会力量和政策工具介入农村扶贫事业。在这一时期的公共政策话语体系中,“战略”“决胜”“精准”“内生动力”等频繁出现,这些话语体系的变化意味着中国农村扶贫新时代的来临。

本研究以1978年至今筛选得来的305份农村扶贫政策为样本,呈现了改革开放以来中国农村扶贫政策范式转变的完整图景。根据发文数量、发文部门、文件题材等分布的阶段性特征,本研究将中国农村扶贫政策划分为救济型(1978—1985年)、开发型(1986—1993年)、攻坚型(1994—2000年)、联动型(2001—2013年)与精准扶贫(2014年至今)五种政策范式,每种政策范式在政策问题、政策目标、政策行动主体、政策工具上都有着显著差异。

三、中国农村扶贫政策的范式变迁

本研究以政策范式为理论视角,从政策问题、政策目标、政策行动主体、政策工具等方面,对农村扶贫政策变迁的原因和动力进行分析,呈现出中国农村扶贫政策的变迁逻辑。伴随政策范式的变迁,中国农村扶贫不同阶段的政策问题、政策目标、政策行动主体、政策工具等都发生了显著变化(参见表2)。通过梳理分析五种政策范式的政策问题、政策目标、政策行动主体和政策工具,不难发现中国农村贫困问题呈现出阶段性和复杂性。农村扶贫政策范式实现从最初的救济型到精准扶贫的转变,也反映出中国农村扶贫体系和扶贫能力的现代化转型。

(一)政策问题:从温饱难求到扶贫瞄准

在救济型阶段,中国农村扶贫领域最突出的问题便是有2.5亿人(截至1978年)的温饱问题没有得到解决,并且这些贫困群众绝大部分都是绝对贫困。在开发型阶段,家庭联产承包责任制的推行和乡镇企业的迅猛发展极大地解放了农村生产力,农民生活水平显著提高,大量农民摆脱了贫困,但全国农村的贫困人口数量依然巨大,同时,该阶段的扶贫发展不平衡,偏远少数民族地区的贫困问题仍十分严峻。在攻坚型阶段,国家重点扶持的592个贫困县是贫困人口集中分布区,这些贫困县地理位置偏远,交通不便,生产生活条件恶劣,文教基础薄弱,相对于前一阶段的扶贫工作,这些地区的脱贫挑战更大。在联动型阶段,到2000年底,《国家八七扶贫攻坚计划》的发展战略基本得以实现。但是,这些贫困群体的温饱状况还很不稳定,其满足的标准门槛也很低,很难达到长足且稳定的小康水平,农村扶贫任务仍然艰巨。在精准扶贫阶段,2014年《建立精准扶贫工作机制实施方案》的颁布是一次典型的由于政策权威价值取向转变和已往政策试验驱动的第三序列政策变迁。易于脱贫的地区和群众都已脱贫,但贫困的“孤岛效应”[18]更为集中,中国脱贫攻坚工作也进入冲刺期。该阶段的脱贫目标主要瞄准贫困人口规模大、贫困程度深、脱贫难度大的中西部省份。如何精确瞄准、帮扶、管理贫困人口以实现到2020年脱贫摘帽的问题,不仅关系人民生活质量,更关乎国家的战略性发展。

政策问题的演变表明,中国以往农村扶贫政策范式下的扶贫事业尚未成功,新时代必须站在新的高度,在深刻认识政策问题的基础上,使当前的农村扶贫政策与困难群众的实际需求相适应,从而实现消除贫困的宏伟愿景。

(二)政策目标:从解决温饱到自我发展

在中国农村扶贫政策的制定与实施过程中,政策目标有时并不唯一。正如赫伯特·西蒙所言:“手段—目标链的次序系统很少是一个系统的、全面联系的链,组织活动和基本目的之间的联系常常是模糊不清的,这些基本目的也不完全系统,这些基本目的内部和达到这些目的所选择的各种手段内部,也存在着冲突和矛盾。”[19](p.72)本研究尝试找到在一段时期内某种压倒性的政策指向。研究发现,从救济型到联动型阶段,农村扶贫政策目标重点一直是解决广大贫困人口的温饱问题,并在此基础上加以巩固。《中国农村扶贫开发纲要》指出,除了要实现贫困人口不愁吃与不愁穿,还要保障贫困人口的义务教育、基本醫疗及住房,即“两不愁、三保障”。《“十三五”脱贫攻坚规划》更是提出“农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽”的宏伟目标。改革开放40年来,农村扶贫政策目标在总体上只发生一次变化,但其背后的贫困线标准在不断发生变化。自1978年中央将人均年纯收入100元确定为贫困线,到2011年11月农村贫困线标准调至2300元[20]。而到2020年农村贫困线标准预计提高到4000元[21],届时较1978年提升40倍。从这一角度看,中国的农村扶贫政策目标处于不断迭代发展的过程中。

政策目标的不断变化表明农村扶贫仍是一项长期的工作任务。本研究认为,之后的农村扶贫政策目标不会仅仅停留于实现“两不愁、三保障”与全面脱贫,如何减少相对贫困将会成为以后农村扶贫政策目标的新内容。

(三)政策行动主体:从单一主体到多方联动

改革开放以来,中国农村扶贫政策的行动主体经历了从单一主体向多元主体的转变。在救济型与开发型阶段,当时中国综合国力较弱,社会经济发展不发达,其他社会力量十分弱小,难以参加到农村扶贫中来。因此,该阶段的农村扶贫工作绝大部分都由国家负责。随着改革走向深入,中国经济快速发展,众多企业、社会组织和公民都具备了参与扶贫开发事业的实际能力,公民社会发展进程的加快也大大提高并拓展了社会的包容度与多元化格局。在攻坚型阶段,中央《八七扶贫攻坚计划》明确提出“社会力量参与扶贫”的要求。此后,中央政府积极动员和组织社会各界以各种形式参与农村贫困地区的开发建设,并逐渐形成政府主导、全社会共同参与的农村扶贫开发工作新格局。社会力量通过募集、投资、志愿服务等多种方式,为改善贫困地区的落后状况做出巨大贡献。政府与社会力量的密切配合,达到了“1+1>2”的扶贫效果,扶贫效果十分显著。

政策行动主体由单一向多元的转变,充分体现中国农村扶贫理念由传统向现代的变迁,有利于充分发挥不同扶贫主体的优势,提高扶贫的效率。同时,多元主体的参与拓展了扶贫资金的来源,为扶贫的深入开展提供了重要的物质基础[22]。

(四)政策工具:从强制主导到多轮驱动

在中国农村扶贫政策的变迁中,各类政策工具的变化与更替折射出农村扶贫工程的复杂性。需要指出的是,政策工具包括强制性工具、自愿性工具与混合性工具三大类,它们按照政府干预的强弱程度构成一个连续的谱系[23]。纵观中国农村扶贫政策工具的变革历程,其由原来的强制性、混合性政策工具到强制性、混合性、自愿性政策工具并存,且强制性政策工具逐渐丧失主导地位。在救济型与开发型扶贫阶段,社会经济条件较落后,市场力量薄弱,农村扶贫政策的贯彻主要依靠强有力的强制性政策工具,辅以税收、补贴类等混合性政策工具。随着市场化程度的逐步提高,扶贫进入攻坚型与联动型阶段,劳动力转移培训、整村推进、产业扶贫等被作为重要扶贫措施在全国普遍推广。在强有力的政府主导下,政策工具的市场化、社会化进一步提高,自愿性与混合性政策工具的应用迅速扩大。

强制性政策工具的使用贯穿于中国农村扶贫体系的转型与变迁过程中。中国农村扶贫体系的根本支撑是强政府主导,各级政府及扶贫相关机构在各阶段都充当着扶贫资源管理使用、调配监督的主体。如救济型阶段的移民搬迁和以工代赈计划、开发型扶贫专项资金的设置、联动型阶段的异地安置扶贫、农业产业化开发扶贫等政策工具,都充分展现了政府在农村扶贫政策推进中的强势主体地位,这也在一定程度上增强了农村扶贫中强制性政策工具选择的稳定性。伴随着中国农村扶贫进入“精准扶贫”阶段,政策工具选择与设置的多元化、市场化程度不断提高。

四、中国农村扶贫政策范式变迁的未来趋势

回顾改革开放40年来的农村扶贫历程,中国完成了从粗放的救济型扶贫、开发型扶贫向区域瞄准,再到精准扶贫的转变。但是,2020年全部脱贫目标的实现并不意味着中国农村贫困问题的终结,随着政治、经济、社会等条件的变化,必将催生中国农村扶贫的新目标与新挑战。

(一)聚焦相对贫困问题,合理界定贫困识别标准

新贫困标准的制定是2020年后中国农村扶贫的首要问题。随着长期困扰中国农村原发性绝对贫困的消失,届时农村贫困将陷入相对贫困的发展瓶颈。与绝对贫困不同,相对贫困往往与社会的收入分配有关,即社会成员之间存在较大的收入分配差距;它也可以从“多维贫困”的角度来审视,即除了衣食,其余多维度的基本社会能力也存在被剥夺的情况。这一概念折射出中国农村致贫原因更为复杂化、对贫困人口的准确识别难度加大的现实情景。制定合理的测量标准并精准多维地识别相对贫困,是未来中国农村扶贫战略得以有效实施的前提。目前,关于相对贫困的测量标准,欧盟国家一般以当年国民家计收入的60%为贫困线。本研究认为,未来中国相对贫困的测量标准并不会仅限于国民家计收入,而是以更加关注社会公平为价值导向,综合考虑教育、健康、生活水平、贫困深度等多个指标。此外,近年来低收入人口的返贫风险不断增加,老年贫困问题日益凸显。这些也是中国农村扶贫未来亟须解决的重要问题。为此,中国未来需要加大对集中连片贫困地区相对贫困人口的帮扶力度,加大对边疆民族地区教育、医疗卫生、公共文化、基础设施等的投入倾斜力度,使全体人民走向共同富裕,迈向更加富裕文明的社会主义高级阶段。

(二)立足高质量脱贫目标,提升贫困人口的自我发展能力

提高贫困地区人力资本的质量,是构建扶贫长效机制、实现贫困群体真正脱贫的关键。在中国农村贫困人口中,仍有一部分贫困群众安于被救济的现状,单纯依赖外界物质帮扶。如果不充分激发农村贫困人口个人发展的内生动力,扶贫终究是治标不治本,“脱贫—返贫—再扶贫”的怪圈将难以打破。精准干预式扶贫与提升贫困地区人力资本质量相结合的扶贫新要求,在未来乡村振兴发展战略中将发挥至关重要的作用。在确保实现贫困群众全部脱贫目标的同时,我们应更全面地认识贫困现象在新时代的演变趋势,关注到相对贫困、老年贫困等诸多问题,立足扶志扶智,激发扶贫对象增权赋能的动力,努力提高贫困地区人口的脱贫意愿与脱贫后的能力发展。结合时代发展的要求,一方面要通过科学、专业的心理辅导,以及宣传、教育和感化等各种综合性措施,增强贫困人口的脱贫信念和主观能动性,促使他们彻底摒弃“等靠要”的不良思想;另一方面要依托互联网整合教育资源,加大高等教育资源向贫困地区的倾斜力度,让更多贫困地区的优秀学子能够接受高等教育。同时,根据农民自身特长和兴趣爱好,对其进行专门的技能培训,实现“培育一人,脱贫一户”的目标。

(三)多方参与协同发力,构建大扶贫格局

随着中国市场经济的纵深发展,政府居于主导地位并继续统筹扶贫资源,社会组织有效介入并提供专业支持,市场发挥重要補充并提高扶贫灵活性等,是政策行动主体演变的必然趋势。未来社会组织在农村扶贫中的作用日益凸显,社会工作者也逐渐成为农村扶贫中的亮点。这些社会力量主张自主脱贫,注重运用科学手段激发扶贫对象的能动性,挖掘其内生动力,其“助人自助”的工作理念和“赋权增能”的专业使命与高质量扶贫目标相契合。同理心的运用也使得社会工作者相较于政府主体更容易取得扶贫对象的信任与合作。此外,企业作为对抗贫困的有效工具正在世界范围内形成共识,这也为创新扶贫机制提供了重要条件。在“扶贫先扶志、扶贫必扶智”的理念支撑下,很大一部分脱贫者、脱贫家庭从扶贫对象转为致富主体,其在脱贫致富期间不断积累的良好心理资本和社会资本,也将成为农村扶贫反哺计划与利益分享机制的重要支撑,为农村贫困家庭自主脱贫提供了珍贵的现实样本和切实可行的实践经验。可见,脱贫者是未来农村扶贫攻坚主体中不可忽视的重要力量。总之,推进社会动员,凝聚各方力量,充分发挥政府、社会、企业等多方积极力量,激发参与活力,构建大扶贫格局,是未来中国农村扶贫的必由之路。

(四)多轮驱动综合施策,实现高效可持续扶贫

优秀的政策设计意味着政策工具之间的有效组合[24]。新时代中国农村扶贫应针对不同类型的相对贫困人口采取不同的服务性扶贫政策,结合多样性的致贫原因采取多样化治理的工具,最终实现强制性、自愿性与混合性政策工具的多轮驱动,从而发挥各自的优势。如在因教致贫的地区,应针对适龄儿童、青少年,在当地强制性地推行义务教育,夯实基础知识储备;针对贫困地区新增劳动人口,则应重点发展当地的职业教育和技能培训,通过职业教育补贴等混合型政策工具,鼓励其提升知识和技能水平,增强自我生存和发展的能力,也为产业扶贫奠定基础。值得注意的是,扶贫对象的动态性与复杂性加大了农村扶贫的难度,而互联网时代的深入发展使政策实施及其成效评估与大数据的结合成为可能,可因地制宜借助互联网构建农村新业态发展经济,进一步提高扶贫政策工具的现代化,借助优势挖掘地方性资源,使农村扶贫从“国家”走向“地区”乃至“社会”,达成合作共治的贫困治理格局。此外,当前剩余贫困人口中大多是缺乏劳动能力的老弱病残等特殊群体,政策工具还需更加注重保障性,针对其特殊的生理和心理特征,融合政府、学者、社会组织等多方智慧开发相应的扶贫扶助项目,从而逐步建立以国家保障为主体、以社会力量参与为辅助的综合保障性扶贫体系,切实满足贫困人口多层次的需要,提高扶贫脱贫的质量和有效性。

参考文献:

[1][加]迈克尔·豪利特,M·拉米什.公共政策研究:政策循环与政策子系统[M].庞诗,等.北京:生活·读书·新知三联书店,2006.

[2]Peter Hull.Policy Paradigms,Social Learning,and the State:the Case of Economic Policymaking in Britain[J].Comparative Politics,1993,(3).

[3]严强.社会转型历程与政策范式演变[J].南京社会科学,2007,(5).

[4]曹琦,崔兆涵.中国卫生政策范式演变和新趋势:基于政策文本的分析[J].中国行政管理,2018,(9).

[5]孟繁华,张爽,王天晓.我国教育政策的范式转换[J].教育研究,2019,(3).

[6][美]约翰·金登.议程、备选方案与公共政策[M].丁煌,方兴.北京:中国人民大学出版社,2004.

[7]黄俊辉,徐自强.校车安全条例(草案)的政策议程分析——基于多源流模型的视角[J].公共管理学报,2012,(3).

[8]陈庆云.公共政策分析(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2011.

[9]Huang Cui,Yang Chao,Su Jun.Policy Change Analysis Based on “Policy Target—policy Instru-ment”Patterns[J].Scientometrics,2018,(2).

[10]严强.公共政策活动中的子系统[J].江海学刊,2007,(2).

[11]顾建光.公共政策工具研究的意义、基础与层面[J].公共管理学报,2006,(4).

[12]汪三贵,曾小溪.从区域扶贫开发到精准扶贫——改革开放40年中国扶贫政策的演进及脱贫攻坚的难点和对策[J].农业经济问题,2018,(8).

[13]都阳,蔡昉.中国农村贫困性质的变化与扶贫战略调整[J].中国农村观察,2005,(5).

[14]Yu Lerong,Luo Renfu,Zhang Linxiu.Decomposing Income Inequality and Policy Implications in Rural China[J].China & World Economy,2007,(2).

[15]Xue Eryong,Zhou Xiuping.Education and Anti-po-verty:Policy Theory and Strategy of Poverty A- leviation through Education in China[J].Educati-onal Philosophy and Theory,2018,(12).

[16]国务院发展研究中心课题组.中国经济的阶段性变化和面临的问题[J]管理世界,2002,(9).

[17]Meng Lingsheng.Evaluating China's Poverty Al- leviation Program:A Regression Discontinuity Ap- proach[J].Journal of Public Economics,2013,(101).

[18]Liu Yansui.Spatio-temporal Patterns of Rural Poverty in China and Targeted Poverty All- eviation Strategies[J].Journal of Rural Studies,2017,(52).

[19][美]赫伯特·西蒙.管理行为[M].詹正茂.北京:机械工业出版社,2013.

[20]鲜祖德,王萍萍,吴伟.中国农村贫困标准与贫困监测[J].统计研究,2016,(9).

[21]国务院扶贫开发领导小组办公室.全球减贫的中国方案[DB/OL].http.//www.cpad.gov.cn/art/2018/10/17/art/_82_90302.html,2018-10-17.

[22]孔繁金.改革開放以来扶贫政策的历史演进及其创新[J].当代中国史研究,2018,(2).

[23]王春城.政策精准性与精准性政策——“精准时代”的一个重要公共政策走向[J].中国行政管理,2018,(1).

[24]Giliberto Capano.Causal Logics and Mechanisms in Policy Design:How and Why Adopting a Me-chanistic Perspective can Improve Policy Design[J/OL].Public Policy and Administration,https://doi.org/10.1177/0952076719827068,2019-02-05.

[责任编辑:杨 健]