从“宋四家”看书法中的“形”与“势”之美

2019-10-08全美菁

全美菁

摘 要:艺术美的表现有其特定的形式,书法创作追求一种以“形”传“势”的美感表达。“宋四家”——苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄是“尚意书风”的代表者,崇尚以情动人的美学追求,笔下的作品“势”为首,“形”为后。以“形”传“势”是书法创作里高阶的追求,不仅仅是技艺展现,更是书者思想、情感、灵魂的传达。

关键词:“形”;“势”;“尚意”;书风;美感

注:2017年度广西高校中青年教师基础能力提升项目“苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄书法手札的审美研究”(2017KY1460)研究成果。

艺术要表现美感,定有其特定的形式语言作为依托,绘画依赖着图像的传达,音乐依靠着音符与节奏的配合,文章则以文字的展示作为载体。书法,艺术中的一员,它自有承载着美感的特定形式,也由这一特定的形式呈现其势态之美。最早对书法“形”“势”关系作出论断的是东汉蔡邕,“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣”(蔡邕《九势》)。按照蔡邕的说法,书写是从观察自然万象里创造出来的,源于自然就必有阴阳之说,也正因为有阴阳之别,才会有书法里的形与势。从蔡邕的论断中我们知道书法里的“形”是生动且有美感的形,由“形”生“势”,是书者把握到自然界里的对立统一,在相生相克之间应形而生。蔡邕的“以形传势”说是从宏观的角度加以分析概括,从对自然万物的观察中得到的,如若放置到书法的具体形式里,就是指书写时所体现的形态,包括线条、字形、结构、章法等细节,而“势”是来自于书写中具体细节所组成的整体形貌并由此产生出来的势态与美感。

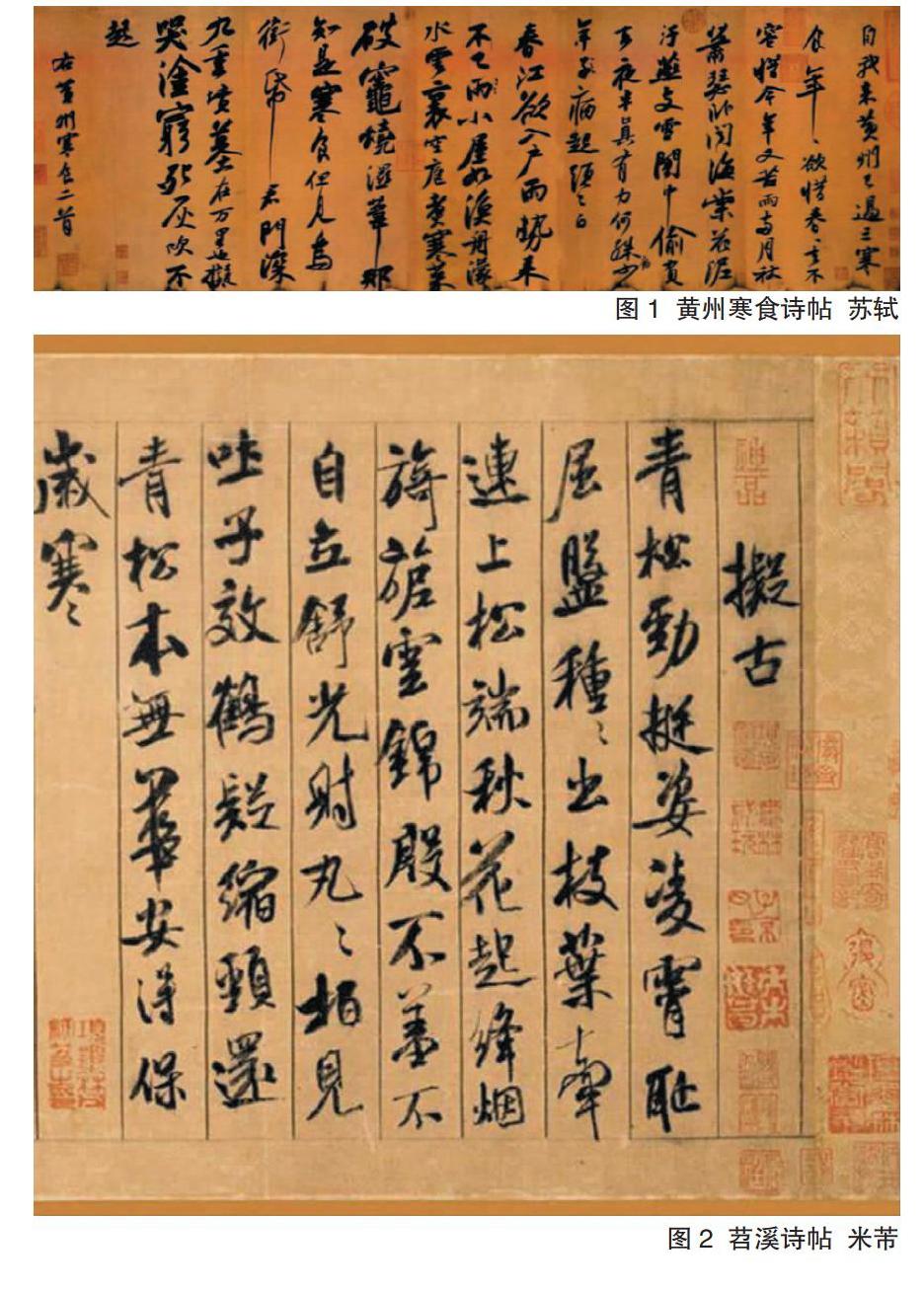

李泽厚在《美的历程》里面有这样一段话:战国秦汉的艺术,表现的是人对世界的铺陈和征服;魏晋六朝的艺术突出的是人的风神和思辨;盛唐是人的意气和功业;而宋的艺术,呈现的是人的心境和意绪。书法的艺术发展亦然,苏轼高举“我书意造本无法,点画信手烦推求”。米芾也高喊“意足我自足”。“宋四家”——苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄在宋朝的艺术发展上走出了一条与前人不同的道路,他们身体力行,以作品来展示美学的态度,追求朴质无华的,以真实、率性为美的学书之路,“尚意”“书风”由此形成。“尚意”包括了几层含义:一是书法里风格化的体现;二是书法意境的深远;三是书法作品里的书卷气,还有就是书者个性的突出。“尚意书风”,注重的是书者的感情,重视书家的内心世界,不再是为了技艺而创作的书法,是蕴藉着书者情感的书法。苏轼的《黄州寒食诗帖》:“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇……也拟哭涂穷,死灰吹不起。”当我们读到这一段的时候,无不随着苏轼的笔触渐行渐深,深入到书者的内心,感受到作者本人深处最悲痛的一面,这就是“尚意书风”的代表,也是一种超脱了技巧之外的艺术新表现。

然而“尚意”之说是以美学的宏观角度加以分析,它依托的基础仍旧是来自于书法的基本形态——线条、结构、章法,以及由此而产生出的整体势态与美感,书者坚持何种美学的追求,他的笔下自会流露出何样的美感。苏轼在其《论书》提出了“大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余”的说法,正是从字体结构上框定了其美学表现,大字的字形易于松散难于紧凑,而小字的字形易于紧密而难于舒展。在苏轼的《黄州寒食诗帖》(图1)结尾的几句“君门深九重,坟墓在万里,也拟哭涂穷,死灰吹不起”,就展现着他对字形的把握,“在”“万”“里”“也”四个小字笔笔宽绰不堆积,“哭”“涂”“穷”三个大字结构紧密,用苏体常见的“胖”笔画来减少空间,“涂”字甚至出现笔画粘合。在一气呵成的诗帖里,苏轼真正做到了“无意于佳乃佳”的效果,以“形”传“势”。

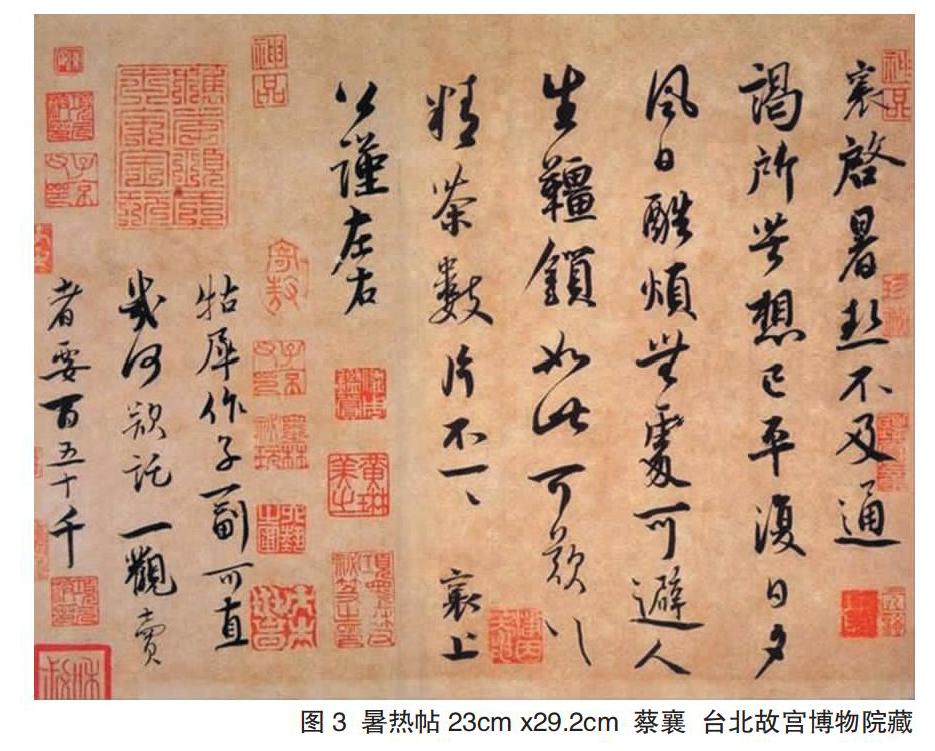

苏轼的徒弟黄庭坚,他的草书一直被后人称颂,可他草书的字形却被苏轼取笑如“死蛇挂树”。其实是黄庭坚的字形瘦硬坚挺,爱用长线条,营造出了一种中宫紧缩,外部开阔的效果。他的书帖《诸上座帖》,采用了巧妙的布局,用各种夸张的长线和圆点,把空间划分出不同形状的块面,黑的线与白的点铺陈出一种流动的气势。从字形上的布置到作品的势态表现,黄庭坚是有自己独到的见解的。《论书》里,记载了他的观点,“肥字须要有骨,瘦字须要有肉……楷法欲如快马入阵,草法欲左规右矩”。黄庭坚是一个勤奋的书者,他对自我以及学书者的要求都非常高,认为“学书须要胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵”。同为“宋四家”的米芾,史书上留给我们的是一个癫狂不拘的形象,艺术对他而言,仿佛是“玩耍”一般,一种真诚的、放纵的、不拘约束的“玩”,正如他自言“学书须得趣,他好俱忘,乃入妙”。《苕溪诗帖》(图2)是他书法作品中的代表作,通篇三十五行,二百九十四字,潇洒挥毫,结构灵动,气势飘逸。米芾是“集古字”的高手,在《苕溪诗帖》中我们不难发现,他的字形沿用了二王以来的字形,俊秀、超逸,点画、折笔与王羲之的《兰亭序》有相同之处。侧锋起笔,中锋行笔,是对前人的传统行书用笔的继承。然而,米芾又不仅仅是继承传统,他更是一个打破传统,力求创新的书家,在作品里,他故意以“欹侧”来造势,突破字态平稳的局面,字的重心稍微倾斜,如诗帖里的一句“……点尽壑源茶。主席多好同……”,“壑”字重心向左倾,而“源”向右倾,“茶”“主”“席”三字在同一条中轴线上,而“多”“同”“好”“群”则在另一条中轴线。其实,仔细分析《苕溪诗帖》,会发现整篇的行势从开头跳窜似的一直到结束,前倾后仰,左侧右欹,但又不见其故意经营之貌。米芾博古通今,其书法既有古意又有新颖之处,他曾在他的书论《海岳名言》里自诩到“余尝书‘天庆之观,‘天‘之皆四笔,‘庆‘观字多画在下,各随其相称写之,挂起气势自带过,皆如大小一般,真有飞动之势也”。

宋朝的手札总是以短小精湛、天真有趣味著称,草草几句,既述说着书者的心声,也表现出出书者高超的书艺。蔡襄的《暑热帖》(图3)短短九行字,说着他所经历的生活杂事:天气酷热,内心的杂念与天气一般难以让人躲避,不如就随它而去,制作棋子一副,棋子值多少钱?……整篇文字格调轻松恬淡,以晋人的气息写着琐事,文章开头几字稍稍拘谨,还是端正的楷法,越往后书写得越随性,有牵丝引带之貌,结尾的落款更像是即兴记上,笔调轻松潇洒,似乎比正文更精彩,“几”字的结构紧密与“买”的笔画疏松浑然一体,相得益彰。关于蔡襄的书法,苏轼在《评书》里提到,“追配前人者,独蔡君谟书,天资既高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第一”。在“宋四家”当中,他是最守法度之人,他在自己的著作《论书》有一段话就是介绍如何书写基本笔画,对字形、结构也有严格的要求。可在他笔下书写出来的作品又是另一种风貌,温柔敦厚,疏淡清雅,从标准的字形到“尚意”风格,这样的变化也许正如蔡襄本人一般,在庙堂之上,他是一位严守纲纪,刚直不阿之人,而在生活或者艺术上,他却是一位崇尚闲适之人,随心所欲,随性而至。

苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄四位书家是宋代“尚意书风”的领导人,把中国书坛自唐、魏晋以来的书风推向了另一个高潮,他们四人的书风又各具特色。米芾在《海岳名言》里曾生动地提出蔡襄勒字,黄庭坚描字,苏轼画字,自己却是刷字的观点,以戏谑的形式归纳了四位大书家的书法特点。无论是他们中的哪位成员,都是在不断地吸收前人经验,博取众长,而后自创一格,把书家的性情、人生心态注入笔下,把作品写活,把趣味写出来。书法的作品是鲜活的,是有思想内涵的,有意味的,仿佛是书家流动着的思想情感,他们打破了书法以技法传世的传统束缚,昭告天下学书者,书法也可以“意”传世,以情动人,虽没有如绘画里动情的图像,没有如音乐中跳动的音符,可读者在字形、结构、章法、气势上了解到书家的内心世界,犹如端坐在书者的面前,聆听着书者过往的点滴。在当今的书法世界里,我们见过太多现代人的“好看”书法,线条流畅优美,笔画细腻精巧,世人的评价多是“好看”“漂亮”,继而没有可推敲的地方了,就像是一张张俊俏的皮囊下没有灵魂的躯壳。线条、字形、结构这些细节是书写的基础,是奠基之根,这是毋庸置疑的,但是不应放了太多“心机”在这些细节上,把作品的“魂”丢弃了,以“形”传“势”才是书法的追求,一味地只求形美,只会喧宾夺主,形神兼备才是艺术创作的最高追求。如果我们学书之人在日常的书写之余,回过头去寻找书法的灵魂,在读古人书帖之时细察他们的情思,研究他们书写时的笔势,会不会让爱书的我们有更高一层的体验?

参考文献:

[1]华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[2]李泽厚.美的历程[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1981.

[3]刘正成.中国书法鉴赏大辞典[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

作者單位:

梧州职业学院经济管理系