学分制下公共体育课程俱乐部“预约制”教学模式的研究

2019-10-08钟守昌官蕾

钟守昌 官蕾

[摘 要]为实现“增进学生身体健康素质”和“培养学生一技之长”的公共体育课程教学目标,汉江大学结合自身学分制改革下公共体育课程教学模式的经验,提出了在学校排课体系外借鉴 “体育俱乐部预约制”,编制“预约课堂”进行教学,完善了体育俱乐部教学模式,力图为我国高校体育教育改革提供参考。

[关键词]学分制;公共体育课程;体育俱乐部预约制;体质健康

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2019)10-0213-03

一、国内体育俱乐部教学改革的发展过程

高校体育俱乐部教学最早是由美国的社会体育俱乐部衍生而来的。19世纪初期,由当地学生作为载体,相关的体育俱乐部活动知识走进校园[1],发展至今,已形成教学模式,通过学分制选课产生上课班级。俱乐部教学围绕某一运动项目,已形成一套健全的教学及管理模式。体育俱乐部教学模式以参加体育学习和锻炼的学生的自觉结合为基础,以学校的运动场馆为依托,打破了传统的以班为教学单位的体育课组织形式,将体育课堂教学、课外体育、运动训练、群体竞赛等融为一体,满足不同兴趣学生的学习需求[2],是我国体育教学改革发展的一种趋势,也是我国高校体育教学指导思想从“三基教学”向“以人为本”“发展终身体育”等教学观转变的必然产物[3]。2002国家教育部年颁布了《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》,加快了体育教学改革的步伐。纲要中明确提出学校应“面向全体学生开设多种类型的体育课程,打破原有的系制、班级制,重新组合上课,以满足不同层次、不同水平、不同兴趣学生的需求”[4]。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要 ( 2010—2020) 》 中强调要 “深化教学改革, 推进和完善学分制, 实行弹性学制, 促进文理交融”。2018年《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(教高〔2018〕2号)中指出,要“完善学分制,推动健全学分制收费管理制度,扩大学生学习自主权、选择权,鼓励学生跨学科、跨专业学习,允许学生自主选择专业和课程”,“因课制宜选择课堂教学方式方法,科学设计课程考核内容和方式,不断提高课堂教学质量。积极引导学生自我管理、主动学习,激发求知欲望,提高学习效率,提升自主学习能力”。因此,在国内推进学分制改革过程中,高校体育俱乐部以课外体育俱乐部、体育教学俱乐部、“课内外一体化”体育教学俱乐部等形式得到了大力推广。

二、我校学分制改革下体育俱乐部教学模式

2012年7月3日,湖北省教育厅正式批准我校实行改革,江汉大学成为湖北省首批实行学分制改革试点的省属高校之一。近几年来,我校充分利用学分制改革的优势,在体育俱乐部教学改革中进行了大量探索研究,不断完善公共体育课程教学模式、健全课程选项种类,有效地促进了体育俱乐部教学模式的发展,也取得了一定的成果。

(一)大学公共体育课程体系

按照《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》的要求,大学公共体育课程分四学期教学,第1学期为必修,学生按班级安排体育基础课程;第2~4学期分项目选修,在选课系统中自主选择自己喜欢的体育项目修读。公共体育课程每学期1学分,学生在校期间必须修完4学分才可毕业。另外,大学生在校期间必须参加体育健康测试,学分制的核心是选课,选课要体现“以学生为本,因材施教”的教育理念[5]。目前,全日制本科公共体育课程依据大学生的身心发展规律,考虑学生个性化发展和适应社会发展的需要,学校开设了田径、路跑、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、健身操、形体、瑜伽、體育舞蹈、交谊舞、武术、跆拳道、自由搏击、自行车、户外拓展、舞龙舞狮、游泳、龙舟、健身、体育保健共计23个项目供学生选择,既有传统的体育课程,也不乏近几年才发展起来的新型体育项目,充分发挥了我校相对充足的教学条件和雄厚的师资力量,满足了不同兴趣爱好的学生的学习需求,努力提高学生参与的积极性,最大限度地发挥了学生的创造性,完成了体育教学中从“知本范式”到“人本范式”的重要转化。

(二)改革教学方法,提高教学效果

课内外一体化体育俱乐部教学及活动形式采取教师集中辅导、学生分散练习的方式。在组织形式方面,把校内的体育竞赛当成是体育课的延伸和补充,有利于提高学生学习的积极性与创造性,提高学生的体育能力和组织能力。学校根据《体育课程教学指导纲要》中“为实现体育课程目标,应使课堂教学与课外、校外的体育活动有机结合,学校与社会紧密联系。要把有目的、有计划、有组织的课外体育锻炼、校外(社会、野外)活动、运动训练等纳入体育课程,形成课内外、校内外有机联系的课程结构”的要求,积极探索公共体育课程教学方法。其充分发挥了学生的主体作用和教师的主导作用,努力倡导开放式、探究式教学,努力拓展体育课程的时间和空间。提倡师生之间、学生与学生之间的多边互助活动,努力提高学生参与的积极性,最大限度地发挥学生的创造性。尤其是自行车俱乐部“课内外一体化”改革,有效地将课内教学和课外训练、比赛相衔接,初步实现了借助体育俱乐部教学模式推动课堂教学、训练、竞赛、社会公益、课外锻炼“一体化”的改革目标[6]。我校2011年开始以自行车俱乐部为试点进行了“课内外一体化”教学改革,由专业教师带队,在校内吸引了一大批热爱自行车运动的学员参与。按俱乐部规程,俱乐部学员常年坚持训练并积极参加全国各地的自行车赛事,通过“以赛代练”的方式提高专业水平。2014年,自行车俱乐部获全国大学生优秀俱乐部金奖;2016年,三名俱乐部成员代表中国大学生参加在菲律宾举行的世界大学生锦标赛并取得了不错的成绩。

(三)加强课内外锻炼及过程化考核

为促进学生养成良好的健身习惯,学校认真落实《纲要》关于学生评价的要求,将学习过程和学习效果有机结合起来。考核内容分为课外锻炼考核、身体素质测试、课堂平时分、专业技能考核四项,具体如下。

课外锻炼:凡选修体育课(无论哪个年级选修)的学生必须参加学校组织的课外锻炼活动,课外锻炼打卡考勤满12次以上开始计分,每增加一次加5分,20次即为满分,低于12次为0分,课外锻炼占体育成绩的20%,由体育俱乐部统计核算后统一给分。

身体素质测试:身体素质测试占体育成绩的30%,测试标准和国家体育健康测试接轨。

课堂表现:即学生课堂考勤及课堂互动等(占体育成绩的10%),通过学生自评、互评和教师评定等方式进行。

专业技能考核:专业技能考核占体育成绩的40%,由体育教师考核评定,具体考核项目以学生选择的学习项目为主。

三、体育俱乐部“预约制”教学模式构建与探讨

前期体育俱乐部教学虽然满足了学生自主选择项目的需要,但体育课堂时间相对固定,没有考虑与学生专业课程学习冲突问题,而且无法进行分级教学,满足不了不同层次学生的实际需求。

(一)体育俱乐部“预约制”教学模式构建

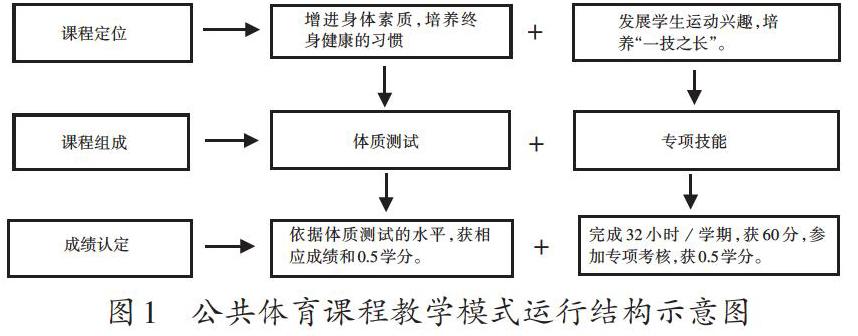

为重点解决“增进学生身体健康素质”和“培养学生一技之长”的公共体育课程教学目标,更好地落实体育俱乐部教学模式“以学生为本”的教学理念,借鉴“俱乐部预约制”,我校设计出体育俱乐部“预约制”教学模式。不仅可以让学生选项目,还可以根据学生的时间要求和专业技能水平分级教学。首先,学生在校级选课系统内选择体育项目,学校通过资源匹配筛选确定学生所选项目。然后,学生到相应体育项目俱乐部根据自己课余时间和生活规律预约时间,项目俱乐部根据学生人数、课余时间段、专项技术水平,按每班20~30人分级编制“预约课堂”进行教学。“预约课堂”上课时间比较灵活,可以在中午、晚上,也可是周末。身体素质通过学生业余时间锻炼提升,专项技能通过教师在“预约课堂”指导提升。公共体育课程教学模式的运行结构示意图如下:

(二)课程教学运行模块

此体育健身俱乐部教学模式中,课程教学运行模块主要分为体质测试和专项技能两个部分。

1. 体质测试模块

学生身体素质的提升依托于定期不间断地利用校园体育设施进行锻炼。由学校提供充足的健身场所及健身器材,学生利用约课系统,自发按照自己的健身需求,在手机终端即可实现健身器材的预定。按照此运行模式,学生可以完全实现上课时间的全自主制定,不管是清晨还是傍晚,学生只要提前预约到仪器设备,即可按自己的需求实现健身计划。让学生建立起把自我锻炼当作一种生活模式确立起来的新观念,把提高生命质量作为培养终身体育习惯的目标,最终达到《国家学生体质健康标准》的要求。

2.专项技能模块

为培养学生的一技之长,学校特别设置了课程的技能提高模块,该模块是课程教学的另一重要组成部分。学生进入选定项目俱乐部后,在“预约课堂”上,指导教师应根据学生的基础水平,从运动参与目标、运动技能目标、身体健康目标、心理健康目标和社会适应目标五方面制定详细的指导计划(课堂教案),加强对学生学习方法和练习方法的指导,提高学生自学、自练的能力。由学生在第二学期开始选定自己感兴趣的某一项专项技能作为本科阶段体育学习主修技能,该项技能将贯穿学生的本科阶段学习,原则上不允许更换。

对学有余力的学生,在提前获取所有学期的技能证书或考核后,可继续提高技能或者选择另一专项技能学习。

(三)学生成绩的认定

学生体育课程成绩分体质测试成绩和体育专项技能成绩两部分。

1.体质测试成绩。学生通过早晚业余时间运动锻炼和“预约课堂”上体育教师的指导,按照教育部《国家学生体质健康标准》(2013年7号)进行测试,每学期测试项目有:千米跑(800m、1000m)、50m、立定跳远、坐位体前屈、引体向上(男生),仰卧起坐(女生)、身高、体重、肺活量。根据学生的测试水平给予相应的成绩和0.5学分。

2.专项技能成绩。学生在“预约课堂”上参加专项运动,在体育教师的指导下提升了专项运动的水平,并达到了32小时,该学期体育课程可获得基础60分和0.5学分,绩点为1.0。如果学生希望得到更高成绩和绩点,可参加期末专项技能考试,获取相应成绩和绩点。

(四)教师的教学任务及考核

为保证学生能自主选择上课时间,教师采取“三班倒”模式排班:上午8:00至12:00点,下午13:00至17:00,晚上17:00至21:00。按学生预订人数,可适当调整不同时间段的指导教师人数。

教师的教学任务主要是指导学生正确使用各项健身器材,培养学生的健身兴趣,引導学生养成良好的健身习惯;指导学生正确认识自身的身体条件,帮助学生制定以提升个人身体素质的健身计划;为专项课程制定相应的教学大纲,教学内容应由单一的过分强调技术动作要求向娱乐、休闲、健身目标转变,分学期制定针对不同技能水平的考核标准;每学期末对申请专项技能水平测试的学生进行技能考核。

考虑不同时间段及学生人数的差异性,可以将教师的工作时长和指导学生人数等多项指标进行综合折算,教师工作量的核算为根据教师指导“预约课堂”的时间和学生人数计算工作量,适当参考晚上、周末等特殊时段因素,完善教师的工作量测评方案。

四、展望

《全国普通高等学校教育课程教学指导纲要》明确指出,高校体育应该面向全体学生开设多种类型的体育课程,可打破原有系别、班级制,重新组合上课,以满足不同层次、不同水平、不同兴趣的学生之需。体育俱乐部“预约制”教学模式,充分利用学分制选课机制,“以学生为本”,满足不同水平的学生对不同项目的需求,对提高了学生的身体素质和培养终身健身的习惯具有独特优势,符合高校公共体育教学改革的方向。

要正确认识体育俱乐部“预约制”教学模式,从思想上要高度重视课内外一体化体育俱乐部的发展。体育俱乐部“预约制”教学从学校排课体系中抽查,不是传统的正式课堂,看似不重视学生身体锻炼,实际上,学生通过选择项目和预约时间,将原来体育课堂与业余锻炼有机结合起来,提高了学生参与体育锻炼的积极性和有效性。

新的教学模式是否有效需要客观评价。可从学生的体育锻炼意识转变、体质水平和身体素质全面提高、体育教师的知识能力结构提升、新型模式所产生的社会效应等多方面,定期对样本学生进行身体素质健康测试的跟踪手段和问卷调查,获取阶段性的数据,以此数据来测评此教学模式是否能实现增进大学生身体健康素质的目的。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 盛怡,杨洪,缪律. 美国大学体育俱乐部教学模式的特征及启示——以布莱恩特大学为例[J]. 武汉体育学院学报,2016(6):90-94.

[2] 宋忠良. 高校实施“课内外一体化”体育俱乐部教学模式的困境与对策[J]. 体育科技(广西),2014(1):121-122.

[3] 毛景宇,高鸿彬. 体育俱乐部概念在高校体育中的衍生与发展[J]. 濮阳职业技术学院学报,2010(5):132-134.

[4] 全国普通高等学校体育课程教学指导纲要文件汇编[M].北京:人民体育出版社,2002.

[5] 罗先锋. 论现代大学之学分制[J].西南交通大学学报(社会科学版),2016(5):75-79.

[6] 李国锋,张刚. 大学公共体育课程“课内外一体化”教学模式的研究——以江汉大学为例[J]. 当代体育科技,2017(2):142-143.

[责任编辑:刘凤华]