面向专业认证构建分层次、多模块制造工程训练课程教学新模式

2019-10-08彭高明杨放琼

彭高明 杨放琼

[摘 要]目前,制造工程训练课程存在教学模式单一、缺乏创新,训练内容陈旧且与实际衔接不够的问题。可以以工程教育专业认证为引领,改革教学内容,根据专业确定各模块的知识结构,优化组合;改革教学模式,将课程实训内容与项目驱动、创新竞赛、产学结合、模拟训练等不同教学方式进行有机融合;初步构建分层次、多模块的制造工程训练系列课程创新人才培养的教学新模式。

[关键词]专业认证;制造工程训练;教学模式

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2019)10-0076-03

一、研究现状分析

随着科技的不断进步,以人工智能、大数据为代表的新一轮科技革命和产业变革接踵而来,制造业智能化趋势方兴未艾。新形势下的中国高等教育向何处去,是每个教育工作者面临和思考的问题。高等教育与国际接轨是大势所趋,与《华盛顿协议》要求基本一致的工程教育专业认证体系也已初步建立。近几年来,以“学生中心”“成果导向”“持续改进教育质量”的保障理念已被越来越多的高校认可和实践[1-3]。

工程训练中心既是机械类专业学生进行实习实践的重要创新创业教学平台,又是面向其他专业学生的工程素质教育教学基地。工程训练作为工程教育本科阶段重要的实践环节,面对专业认证“成果导向”所提出的较高要求及社会对应用型人才的需求变化,制约工程训练课程发展的深层次问题已经凸显[4]。这些问题主要体现在以下几个方面。

1.教学模式单一,缺乏创新。很少采取多种模式的教学方式,如“任务驱动”或 “项目驱动”等,大多课程仍然沿用传统的 “ 实践+讲授”的教学模式。2.训练内容陈旧,与实际衔接不够。实验教学训练内容脱离实际,缺乏工程项目的全过程训练,即缺乏对于需求分析— 开发设计—生产组织—质量保证—成本核算—环保处理等全方位的理解和分析,缺乏对未来工程师综合素养的培养。

综上所述,由于社会的发展、环境的变化,工程教育专业认证对人才培养提出了较高的要求,为对标“专业认证”,必须在现有实训体系的基础上优化工程训练的培养方案,实现该课程在教学理念、课程设置、教学改革等方面的突破。

二、改革内容与具体实施

(一)改革教学内容,构建分层次、多模块的工程训练教学体系

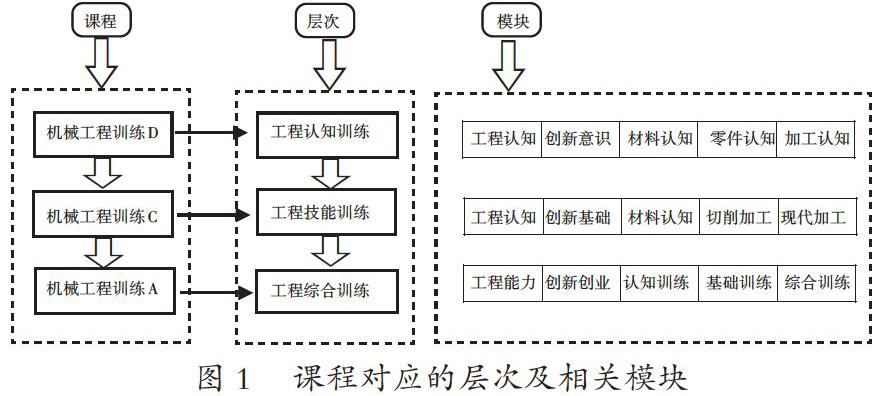

通过优化整合现有的教学资源,加强内涵建设,构建分层次、多模块培养的渐进式创新培养教学体系。根据全校现有的几十个工科专业的不同学科背景、不同训练需求,将工程实践教学划分为工程认知、工程技能、工程综合等3个层次 [4-5],在每个层次中均不同程度地融入创新教育的内容。每个模块中包含本领域的若干训练项目,供全校各专业实训时使用,也供全校学生根据自己的兴趣爱好和自身发展的需求进行选修。

将现有课程制造工程训练A定位为“工程综合”训练,授课对象为机械类专业学生;根据大学生创意、创新和创业实践的需要,结合工程实际,以项目或产品为载体,以小组为单位,针对特定对象进行分析、设计、制作产品。将项目贯穿于整个教学过程,这样学生既学到了基础知识、专业知识,同时又培养了学生的创新意识、团队协作、组织管理等工程综合素养。

将现有课程制造工程训练C定位为“工程技能”训练,授课对象为近机械类专业学生;工程技能训练主要培养学生的基本机械制造知识和操作技能,以及对简单零件进行工艺分析的能力,同时让学生了解运用先进制造技术进行设计、制造、测量和检验的方法、手段,加强学生對制造技术的体验和理解。

将现有课程制造工程训练D定位为“工程认知”的训练,授课对象为非机类专业学生。该课程的特点是以认知和体验为主,培养学生的工程综合素养,让学生体验工程文化,了解制造过程,通过展示、多媒体、现场示范讲解、学生操作体验、教师课堂讲授等方式,完成学生工程素质认知教学。

各课程对应的层次及相关模块如图1所示。

(二)改革教学方式,进行多种方式的课堂教学探索

1.改革授课方式,采取开放式教学和分组的方式组织教学活动。采取分组的方式组织项目教学,将产品设计—制作—成本核算等贯穿教学全过程。结合3D打印等现代制造方法,结合原有的Solidworks、Cimatron、AUTO/CAD等软件,以工程训练中心已申报的中南大学创客空间为平台,为制造工程训练课程营造了一个综合的教学与实践环境;这在培养学生的创新设计能力、三维构型能力、了解先进制造技术等教学实践中发挥了重要的作用。组织班级之间的设计竞赛,如班徽设计竞赛等,给出设计主题,让学生自由分组,通过产品开发前期的调研,项目的组织管理,以及具体的设计、建模,最后制作出产品。

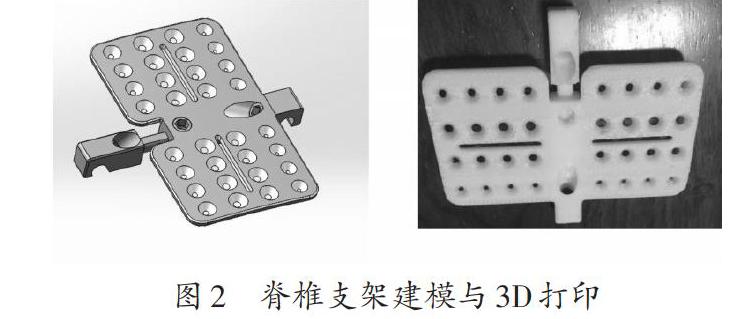

2.教学与科研相结合,打造多方协同(产学研)、个性化、创新创业导向的全新教学模式。图2为学生设计的脊椎支架虚拟建模与3D打印模型。该脊椎支架的设计是与中南大学湘雅医院合作的有关脊椎支架项目的子课题。在项目组教师的指导下,机械专业学生利用Solidworks软件进行了脊椎支架的三维建模、装配,并利用快速成型技术进行3D打印。我们通过让学生参与小课题、小设计、小制作,营造了一个开放、宽松的创新创业实践教学环境,充分发挥了学生自主学习的能力,使学生的综合创新能力得以提升。

3.结合机械创新大赛、工程训练综合能力竞赛等大赛形式,利用学生创业实验计划项目、大学生科研活动和科技竞赛项目等,拓展学生开放型工程综合能力,强化对学生的工程实践培养。自2012年始,工程训练中心承办了具有全国影响的大学生工程能力综合训练大赛;2015年,课程组已将工程能力综合大赛纳入教学环节,在机械类和交通设备等近机类专业实施。课程组成员积极参与指导学生进行无碳避障小车的制作,引导学生将所学知识与现代设计制造理念相结合,将竞赛主题与工程训练课程教学内容有机融合,以此激发学生的学习兴趣,要求学生在课内完成无碳小车的设计制作,教师全程跟踪指导,最后组织评优,并选送优秀作品参加省级及上一级的工程综合能力设计竞赛。图3为机械专业学生在设计制作无碳小车。

4.强化工程培养,搭建校企联合教学平台。依托学院特有的两个湖南省普通高等学校优秀实习教学基地:“工业制造技术训练中心”和“湖南山河智能机械股份有限公司”,让教师和学生置身于社会实践的教育环境中,促使学生在大量交流和具体环境的实践中塑造健全的社会人格,引导学生理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任,培养学生的团队协作能力、组织管理能力;开拓学生的视野,培养适应多元化发展的综合型高素质工程人才 [6]。

5.多种教学方式的融合与交互。采取开放式示范课堂、微课、翻转课堂等多种教学方式,将“互联网+”等现代网络技术应用于教学的各个环节,以增强教学效果,提高教学管理的效率,使课堂生动有趣、充满活力。

项目自2017年起在机类、近机类以及其他非机类专业中实施,其中机械类每年18个,受益学生数约600人;近机类班级每年10个,受益学生数约300人,非机类学生约1000人,取得了良好的教学效果。特别是通过团队合作进行无碳小车的设计与制作,这种方式既锻炼了学生的管理能力和合作精神,也提升了教师队伍的整体素质,实现了生生之间、师生之间的良好互动。学生们利用周末、晚上等空余时间,到实验室、金工车间等地点进行实验、方案验证或加工制作。通过作品的初期设计、三维建模装配,中期的动画仿真、实验验证,到后期的加工制作、安装调试、完成作品这一学习过程,学生将书本知识与实践有机融为一体,这极大地培养了他们的动手能力、工程能力和创新能力等综合素质。无碳小车制作完成后,由任课教师推荐优秀作品参加学校竞赛,优胜小组及作品颁发获奖证书,并代表学校参加省级、国家级的工程训练综合能力大赛。近几年来,学生参加学科竞赛、创新创业项目、教师科研项目、申请专利等的人数越来越多,获得的各级竞赛的奖项达30人次。

通过问卷星软件从课程内容、重要性、课程安排、团队合作等方面对机械专业学生进行问卷调查,有500多学生参与了问卷调查。可以看出,大部分学生对将无碳小车设计制作融入课程内容、教学方式采取分组式教学等持肯定的态度,课程的作用和重要性也得到了学生的充分认可。

除了选择题,我们还设计了填空题,让学生从教学管理安排、教师指导等方面提出了很多意见与建议,便于教师不断改进教学方式与方法,在教学过程中不断完善课程教学,形成“评价-反馈-改进”的闭环改进机制,保证教学质量的持续改进。本文摘选了几个典型、有代表性的问卷题目及问卷结果,举例如下。

问卷题目:你认为将无碳小车设计制作加入本课程是否必要?(单选题)

问卷题目:以下课程组织形式,你认为哪种更好? (单选题)

问卷题目:你们团队具有合作精神的程度?(单选题)

问卷题目:该课程对于学生综合素质培养的权重?(单选题)

问卷题目:你认为课程的时间日程安排是否合理?(单选題)

三、结论

该项目以工程教育专业认证为引领, 面向社会需求和工程实际,通过对制造工程训练系列课程的教学内容和教学方式的改革,初步构建了分层次、多模块的制造工程训练渐进式教学新模式,其主要特色与创新之处有以下几方面。1.改革教学内容,根据专业确定各模块的知识结构,优化组合,根据不同的专业需求,设置多模块、分层次的教学模式。2.以项目为载体,以学生为中心,将模块、训练内容有机结合,学生可自主设计和选择训练项目,变被动训练为主动训练,通过典型产品的加工训练,使学生初步掌握产品制造的基本工艺过程,探索项目驱动、产学结合、创新融合、模拟训练等多种实践教学模式,提升与拓展学生的开放型工程综合能力。3.突破单一课程局部性改革模式,开启“工程素质”—“工程技能”—“工程综合”的分层次、多模块制造工程训练系列课程改革新模式。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 刘志强,陈建兵.以学生为中心,推进机械类专业工程训练的改革与实践[J].大学教育,2016(22):137-140.

[2] 孟兆生,岳彩霞,周英鸿,王亮,郭凡,孙建华. 基于专业认证的工程训练项目教学模式研究[J]. 黑龙江工程学院学报,2017(31):70-73.

[3] 郑红伟,马玉琼,张慧博,张艳蕊,师占群. 建设工程训练课程体系 助力工程教育专业认证[J]. 实验技术与管理,2018(35):214-217.

[4] 沈建华,刘 峰,张玲华.适应工程教育专业认证的综合工程训练中心建设与实践[J].现代教育技术,2012(22):122-126.

[5] 王万强,张俊芳,陈国金. 基于“工程教育专业认证”的工程训练教学模式的研究与实践[J].教育教学论坛,2016(23):150-151.

[6] 云忠,王艾伦,汤晓燕. 基于创新大赛的机械工程拓展型人才培养模式的研究与实践[J].高等教育研究学报,2010(33):95-97.

[责任编辑:陈 明]