孤独症谱系障碍儿童父母的心理防御机制分析

2019-10-08李平甘吴若豪孙怡何展文罗向阳

李平甘 吴若豪 孙怡 何展文 罗向阳

孤独症谱系障碍(autism spectrum disorder)是一种源于婴幼儿早期的广泛性发育障碍[1]。从1943年Kanner首次发现至今,孤独症的发病率不断呈上升趋势。至今学界仍未完全清楚孤独症的病因机制,亦无针对核心症状的治疗药物[2]。“无药可治”的现状导致孤独症谱系障碍儿童的父母承受着较大的负性心理损害。父母作为孤独症儿童人际交往的直接来源,父母的心理健康对他们的康复发展有着最深刻的影响,是至为重要的因素。该如何引领父母们“创伤后成长”,促进该群体的心理健康及孤独症儿童的康复与健康成长?本课题组针对孤独症儿童父母的心理防御特点及可能的机制进行了阐述与分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年9月—2019年6月在中山大学孙逸仙纪念医院儿科住院的孤独症谱系障碍儿童父母30例,其中父亲9例,母亲21例作为研究组。孤独症儿童符合美国《精神疾病诊断与统计手册》第5版孤独症谱系障碍的诊断标准。随机选取我科门诊体检儿童的父母30例作为对照组,父亲10例,母亲20例。研究组父母年龄23~46岁,平均(34.90±6.10)岁,文化程度:小学3例,初中5例,高中7例,大专以上15例;对照组父母年龄24~45岁,平均(34.73±5.89)岁,文化程度:小学2例,初中7例、高中6例,大专以上15例。两组的性别、年龄、文化程度差异均无统计学意义(P>0.05)。无严重的躯体疾患,无精神病史及阳性家族史。所有父母均签署知情同意书。

1.2 方法

防御方式自评量表(defense style questionnaire,DSQ)为自评量表,共88个项目,每个项目按1~9级评分,评分越高即应用该机制的频度越大,其掩饰度则越小。共4组因子类型,即不成熟型、中间型及成熟型防御机制与掩饰因子,其中包括24种防御机制。该量表有较好的信度和效度[3]。当场填写问卷,立即收回。共发放问卷60份,其中有效问卷60份,有效回收率100%。

1.3 统计学处理

2 结果

2.1 两组DSQ 各因子分均值的比较

研究组父母更多使用的是不成熟型防御机制,其次是成熟型防御机制及中间型防御机制;而对照组则优先运用成熟型防御机制,中间型防御机制及不成熟型防御机制次之。研究组父母的不成熟型防御机制和中间型防御机制的因子分高于对照组(P<0.001);研究组父母的成熟型防御机制因子分及掩饰因子分均明显高于对照组(P<0.001),差异有统计学意义(见表1)。

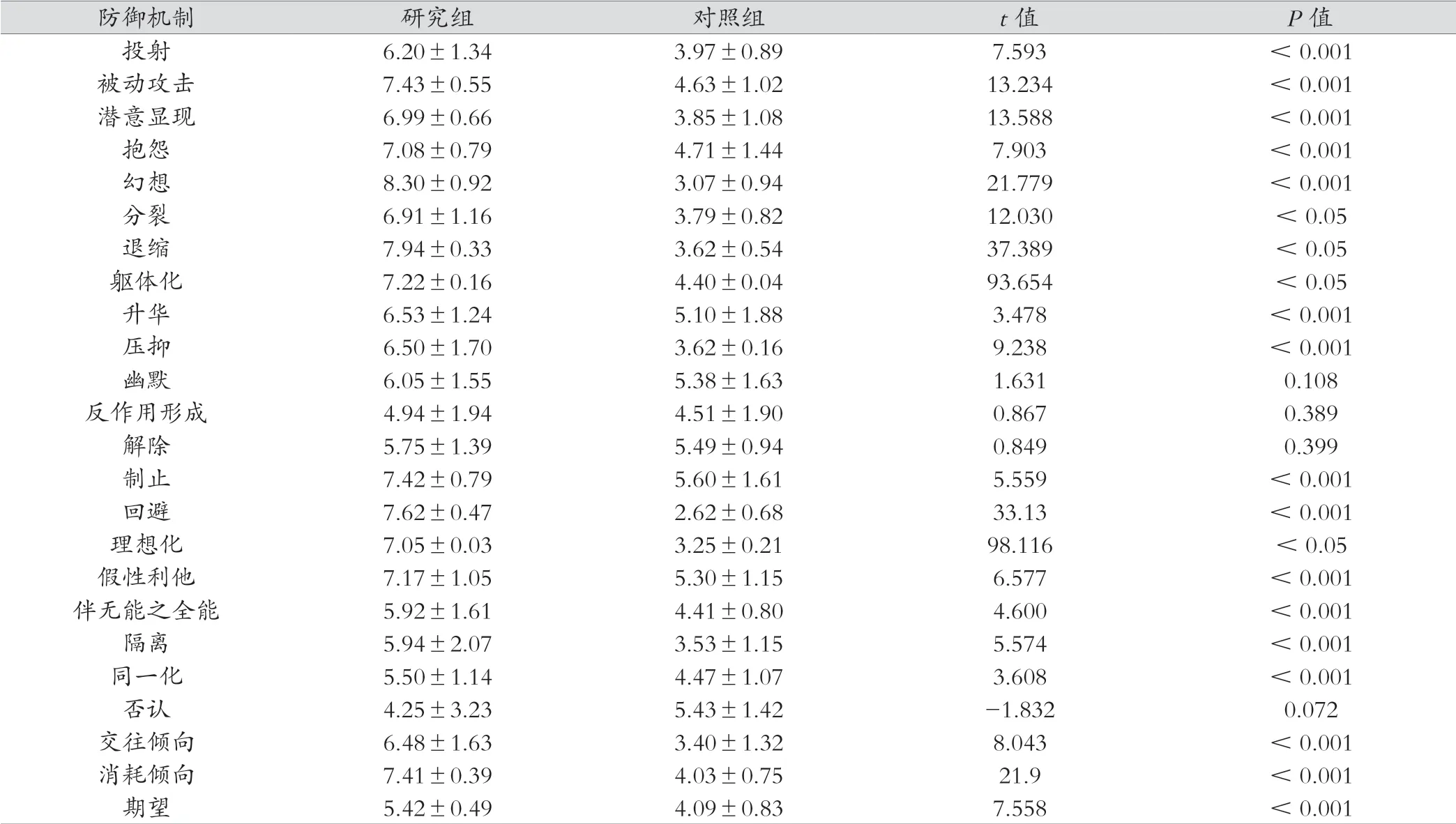

2.2 两组DSQ 心理防御机制的比较

研究组投射、被动攻击、潜意显现、抱怨、幻想、升华、压抑、制止、回避、假性利他、伴无能之全能、隔离、同一化、交往倾向、消耗倾向、期望防御机制的得分均明显高于对照组(P<0.01),结果有统计学意义;研究组分裂、退缩、躯体化、理想化机制得分高于对照组(P<0.05),结果有统计学意义;两组的幽默、反作用形成、解除、否认机制得分差异无统计学意义(见表2)。

3 讨论

心理防御机制(psychological defense mechanism)由奥地利精神科医生弗洛伊德于19世纪末20世纪初创立的精神分析理论提出,是自我的一种防卫功能[4],它通过歪曲或篡改现实的形式来实现内心平衡。心理防御机制与心境相似,比较稳定,但并非不可改变或改善。改变心理防御模式的方式包括了解自身所采用的防御方式,知道如何采用防御以及使用的理由,并通过训练向成熟型防御演化[5]。

表1 两组DSQ 因子分均值的比较(n=30, )

项目 研究组 对照组 t 值 P 值不成熟型防御机制 7.26±0.65 4.01±0.55 20.906 <0.001成熟型防御机制 6.36±0.27 4.70±0.95 9.206 <0.001中间型防御机制 6.22±1.06 4.32±0.95 7.311 <0.001掩饰因子 5.91±1.63 4.43±0.85 4.410 <0.001

表2 两组DSQ 心理防御机制的比较(n=30)

国外有较多文献报道,孤独症儿童父母的心理压力与儿童的行为问题或孤独症状相关,如孤独症儿童的父母惯于采用回避、幻想,疏离家庭成员等消极方式解决问题,而非积极寻求社会支持等[6-8]。患儿的父母使用心理防御机制是否成熟,不仅关系到个体心理健康,而且关系到儿童的疗效。如采取方法得当,可以有效消除孤独症患儿治疗过程中紧张、焦虑及恐惧情绪,提高治疗质量[9]。尤其在孤独症儿童的康复过程中,患儿父母更是起了关键的主导作用。由于病情常常反复,患儿父母的心理健康水平常常低于正常人群[10]。父母的心理状态直接影响其的治疗效果,甚至超过干预措施本身所造成的影响[11-12]。

本次研究提示研究组父母和对照组的防御方式不同。研究组过多地使用不成熟的防御机制,如投射、被动攻击、潜意显现、幻想等。推测与父母们对儿童孤独症这一疾病缺乏科学认知,无法接受诊断结果从而出现退缩、回避等心理有关。研究组使用中间型防御机制亦多于对照组,尤其在回避、假性利他、同一化、消耗倾向等机制多于对照组。提示研究组父母在面对外部刺激时多使用非成熟型防御机制来应对,以暂缓焦虑体验,最终却未能达到心理的平衡状态。建议社会各界加大对孤独症谱系障碍的科学宣传力度,缓解父母的过激心理反应,从而减少延误孤独症儿童诊治的现状。

两组中间防御机制中的“反作用形成”及“否认”差异无统计学意义。反应作用形成[3]指用可接受的情感代替无法接受的情感。提示研究组可通过对立面的强化-反应形成帮助确保无法接受的冲动不会表现。建议对这项心理潜能加以合理利用,使其成为家长心理干预中的有用资源。此外,短期内的“否认”可协助父母们控制焦虑,为其赢得必要的时间以便最终接受这一严酷的现实。但长期以往,则可延误孤独症儿童的诊治,此时“否认”可演变为适应不良。

综上所述,在面对外部刺激时孤独症儿童父母多使用非成熟型防御机制来应对。该机制若能科学运用,则可帮助其减轻心理负担,避免遭受心理创伤。因此,对孤独症儿童父母进行有意义的心理防御辅导势在必行。应引导该群体向成熟型心理防御演化,最终使孤独症儿童及其家庭获益。