黑龙江省三、四积温带玉米新品种抗倒伏性比较研究

2019-10-08马德志于乔乔孙玉珺杨德光

马德志,于乔乔,孙玉珺,吴 玥,张 倩,杨德光

(东北农业大学农学院,黑龙江 哈尔滨 150030)

【研究意义】高密度栽培被国内外学者广泛视为提高玉米单产的重要手段[1],但这也大大提高倒伏风险[2],玉米倒伏影响干物质的积累,直接降低籽粒产量和品质[3];同时增加收获的难度,降低经济效益,也会造成粮食供应不稳定而影响国家宏观调控[4],因此倒伏成为限制各个国家玉米生产的重要问题。【前人研究进展】目前,5大玉米产区和25个生态区域种植密度存在明显差异,北方春玉米区种植密度低于西北玉米区与黄淮海夏玉米区[5]。黑龙江省位于世界上三大片黑土集中分布区,是世界上著名的粮食产地,对于高密种植的挑战有很大的潜力[6]。研究表明玉米单产对植株密度呈曲线响应,其产量最高值出现在最适宜的种植密度下[7],一味追求密度提升会增加倒伏。此外产量的高低不仅仅是由于高密植导致的倒伏所影响,品种特性也是关键因素之一[8],故对于育种者来说选育高产、耐密的品种颇为关键[9]。【本研究切入点】本研究在黑龙江省八五二农场种植,通过对36个玉米杂交种在最适密度与高密度下的农艺性状与产量性状进行分析研究。【拟解决的关键问题】以期明确不同玉米品种的茎秆抗倒特性及产量特征,筛选出耐密高产的优良品种,为玉米抗倒伏育种提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2018年在黑龙江省东部八五二农场试验基地(东经132°18′~132°54′,北纬46°06′30″~46°37′30″)进行,试验地平整,肥力均匀,试验土壤为草甸土白浆土,秋施肥施尿素87.0 kg/hm2,磷酸二铵90.0 kg/hm2,硫酸钾52.5 kg/hm2。2018年农作物生长期气候条件,大于10.0 ℃,积温为2654.0 ℃,比历年同期2439.0 ℃多215.0 ℃。降水4-9月总降水量为486.9 mm,比历年同期452.6 mm多34.3 mm。

1.2 试验材料

材料为2013-2018年国审、省审或引种的玉米品种,活动积温在2100~2500 ℃,适合黑龙江省东部湿润区第三、四积温带种植的36个玉米杂交种(表1)。

表1 供试玉米材料及来源

续表1 Continued table 1

品种名称Varieties编号No.来源Origin生育期(d)Maturity活动积温(℃)AAT瑞福尔1号31黑龙江瑞福尔农业发展股份有限公司1102100天和1号32吉林省华榜天和玉米研究院1112115绥玉2933黑龙江省农业科学院绥化分院1102100克玉1834黑龙江省农业科学院克山分院1102100哈育18935黑龙江阳光种业有限公司1162265p569736中国种子集团有限公司1172100

1.3 试验设计

试验采用随机区组设计,种植密度为主区,每个品种各设置2个密度,最适密度(CK)与高密度处理,品种为副区,36个品种。每处理重复3次,共216个小区。每小区4行,行长5.0 m,垄距0.6 m。在地温稳定通过6~10 ℃时(4月28日)播种,采用人工点播,种肥施尿素52.5 kg/hm2,磷酸二铵90.0 kg/hm2,硫酸钾肥52.5 kg/hm2;在6~8展叶期于株侧15.0 cm,深度10.0 cm处追施尿素150.0 kg/hm2,田间管理喷施2次除草剂,其他管理按当地大田生产进行。

1.4 测定项目与方法

1.4.1 田间倒伏率测定 试验于玉米生理成熟期前5 d(9月22日)调查玉米抗倒伏性状;于成熟期调查其田间倒伏率并进行测产。

在田间每个样区中调查玉米总株数、根倒和茎折株数,分别计算根倒率、茎折率。

茎折:玉米穗下节间发生折断;根倒:穗下节间未发生折断、植株偏离垂直方向45°以上。

倒伏率(%)=根倒率+茎折率

1.4.2 玉米植株形态测定 每小区随机选取3棵植株,使用钢卷尺(得力DL3796)测量株高、穗位高及重心高。

株高(cm):植株主茎自地面至雄穗顶部的高度;穗位高(cm):植株主茎自地面至上部有效雌穗(正常成熟结实10粒以上的果穗)着生节的高度;重心高(cm):将植株沿地面水平截下并横放(带穗、叶和鞘)手中,用铁丝勾托起,使其保持平衡不倾斜,平衡时铁丝勾所在位置距植株基部的长度为重心高。

1.4.3 玉米节间性状测定 取6株玉米剥离叶片和叶鞘后,即刻取其中3株茎秆基部第3、4、5节间,测量节间直径、节间长及鲜重;另3株测量节间穿刺强度及折断力,随后装入信封,于105.0 ℃下杀青30 min,80.0 ℃下烘至恒重,测定干物质量。

节间长(cm):测量植株茎秆节与节之间的长度。

茎节直径(mm):用电子游标卡尺测量植株茎秆节间中部的直径,取最长直径与最短直径的平均值作为节间标准直径。

节间穿刺强度(N):用型号为ZQ-30A茎秆强度测定仪(东莞市智取精密仪器有限公司)测定,安装0.01 cm2的穿刺探头,把待测植株茎秆节间水平放在底座正中央处,在茎秆待测节间上、中、下部垂直于茎秆方向匀速缓慢插入,分别读取穿透茎秆表皮的最大值,3次重复取平均值。

节间折断力(N):用型号为ZQ-30A茎秆强度测定仪(东莞市智取精密仪器有限公司)测定。安装U形的压力探头,固定底座上支架的两支点距离为5.0 cm,将植株茎秆待测节间水平放置在两支点上,在节间中部施力至折断,力的大小即为该节间折断力。

1.4.4 茎秆抗倒伏指数与单位茎长干物质计算 茎秆抗倒伏指数是作物抗倒伏能力的重要评价指标,抗倒伏指数越高,抗倒伏能力越强[10]。

1.4.5 产量及产量构成因素的测定 测产时测量各品种单位面积穗数、穗行数、穗粒数、穗长、百粒重和穗重,最终根据所测实际产量折算成标准含水率(14 %)的理论公顷产量。

1.5 数据统计分析

采用SPSS 22对36个春玉米品种作聚类分析、方差分析(ANOVA)和相关性分析,Microsoft Excel 2013 进行数据统计分析与作图。

2 结果与分析

2.1 不同玉米品种抗倒伏性的聚类分析

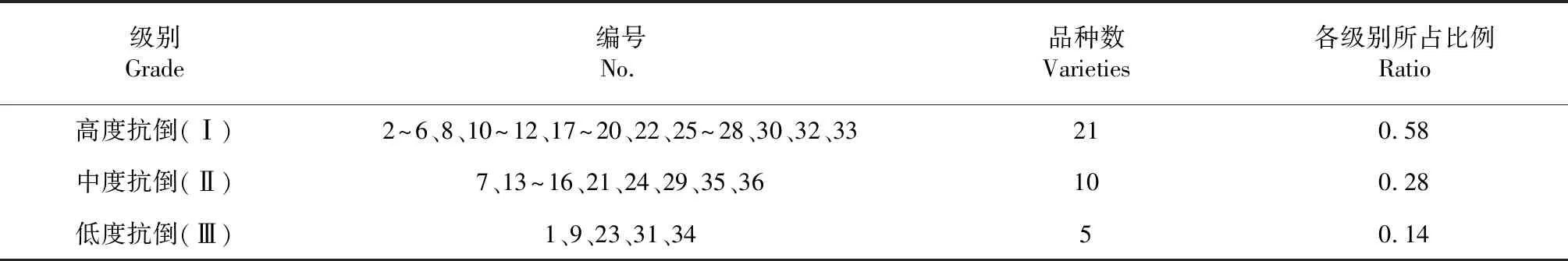

对36个玉米品种的抗倒伏性状(株高、穗位高、节鲜重、节干重、茎长、茎粗、穿刺强度、折断力和产量)予以分类得出谱系图(图1),分类方法采用系统聚类,测量区间运用欧氏距离,聚类方法行使ward的方法,将数据进行标准化转换,根据试验目的可将供试品种分为3个级别(表2):高度抗倒性(I)占全部品种58 %、中度抗倒性(Ⅱ)占全部品种28 %、低度抗倒性(Ⅲ)占全部品种14 %。

图1 36个玉米品种聚类谱系图Fig.1 Cluster analysis diagram of 36 varieties of maize

2.2 不同品种和密度对玉米抗倒伏性相关指标的方差分析

从表3可以看出,品种与抗倒伏性相关指标呈极显著差异,密度与茎节直径、节干重、穿刺强度、折断力、抗倒伏指数和产量呈极显著差异,品种及密度互作与抗倒伏指数呈显著差异,以上分析可说明与抗倒伏性相关这些指标能够反映玉米抗倒伏性,且这些指标在品种间、密度间及二者互作间确实存在差异,有必要对这些品种在不同密度下的抗倒伏性相关指标进一步分析。

2.3 不同抗倒伏性品种植株形态的比较

由表4可以看出,不同级别品种的株高、穗位高、穗位高系数和重心高度在两种密度下均表现为Ⅱ级品种>Ⅰ级品种>Ⅲ级品种,并且株高在高密度下差异显著,穗位高在CK密度下差异显著,两种密度下不同级别品种的重心高度和抗倒伏指数均呈显著差异。此外,随着种植密度的提高,Ⅲ级品种的株高、穗位高和重心高度增加幅度最大,Ⅱ级品种增加幅度最小,其中高密度下的株高、穗位高和重心高度均值均略有增加,穗位高系数均值无变化,抗倒伏指数均值下降。高密度下各性状的变异系数除在株高和抗倒伏指数上高于CK密度,其他性状都低于CK密度。

表2 不同玉米品种抗倒性分级

表3 不同密度下多品种茎秆抗倒伏性相关指标的方差分析

注:*为0.05水平下差异显著;**为0.01水平下差异显著。

Note: * and ** indicated significant differences at the level of 0.05 and 0.01, respectively.

表4 不同抗倒伏性品种植株性状的比较

注:表中不同字母表示0.05水平差异显著,下同。

Note:Different letters in the table indicate significant difference 0.05 level. The same as below.

2.4 不同抗倒伏性品种节间性状的比较

从表5可看出,在两种密度下,茎秆基部第3、4、5节间的单位茎长干物质均表现为Ⅰ级品种>Ⅱ级品种>Ⅲ级品种和3节>4节>5节,其中CK密度下Ⅰ级品种显著高于Ⅱ级和Ⅲ级品种,高密度下Ⅰ级和Ⅱ级品种显著高于Ⅲ级品种。此外,随着群体密度的提高,Ⅰ级品种第3和4节间单位茎长干物质降低幅度最大,Ⅲ级品种第5节间单位茎长干物质降幅最大,Ⅱ级品种3个节间单位茎长干物质降低幅度最小;其中高密度下的第3、4、5节间的节长均值增大,分别增加了1.66 %、2.29 %、2.92 %,但节干重和单位茎长干物质分别减少9.73 %、8.92 %、9.47 %和11.43 %、12.90 %、11.11 %。高密度下各性状指标的变异系数除在第4节间和第5节间单位茎长干物质指标上低于CK密度,其他指标都高于CK密度。

从图2可看出,在两种密度下,茎秆基部第3、4、5节间的茎节直径均表现为Ⅰ级品种>Ⅱ级品种>Ⅲ级品种和3节>4节>5节。并且CK密度下Ⅰ级品种在第3、4、5节间显著高于Ⅱ级和Ⅲ级品种,Ⅱ级品种和Ⅲ级品种无显著差异,高密度下各级别品种在第4、5节间无显著差异,第3节间上Ⅰ级和Ⅲ级品种差异显著。此外,随着种植密度的提高,Ⅰ级品种3个节间直径均降低幅度最大,Ⅱ级品种3个节间直径降低幅度最小,其中高密度下的第3、4、5节间的茎节直径均值低于CK密度,分别降低3.64 %、3.14 %和2.53 %,基部第3节间直径降幅最大。

表5 不同抗倒伏性品种单位茎长干物质的比较

图2 不同抗倒伏性品种茎节直径的比较Fig.2 Comparison of stem node diameter in different lodging resistant varieties

2.5 不同抗倒伏性品种力学指标的比较

从图3可看出,在两种密度下,茎秆基部第3、4、5节间的穿刺强度均表现为Ⅰ级品种>Ⅱ级品种>Ⅲ级品种和3节>4节>5节。不同级别品种间在两种密度下Ⅰ和Ⅱ级品种穿刺强度均显著高于Ⅲ级品种,Ⅰ和Ⅱ级品种之间无显著差异;与Ⅲ级品种相比,Ⅰ级品种穿刺强度在CK和高密度下第3、4、5节间分别高32.74 %、30.86 %、23.74 %和43.89 %、37.03 %、43.18 %,均以基部第3节间的变化幅度最大。此外,随着种植密度的提高,Ⅲ级品种3个节间穿刺强度降低幅度最大,Ⅱ级品种降低幅度最小,其中高密度下的第3、4、5节间的穿刺强度均值低于CK密度,分别降低7.57 %、8.37 %和9.41 %,基部第5节间降幅最大。

从图4可看出,在两种密度下,茎秆基部的折断力均表现为Ⅰ级品种>Ⅱ级品种>Ⅲ级品种和3节>4节>5节。不同级别品种间在CK密度下Ⅰ级品种折断力均显著高于Ⅱ和Ⅲ级品种,Ⅱ和Ⅲ级品种之间无显著差异;与Ⅲ级品种相比,Ⅰ级品种折断力在CK密度下第3、4、5节间分别高62.33 %、57.48 %和42.42 %,以基部第3节间的变化幅度最大。不同级别品种间在高密度下Ⅰ级和Ⅱ级品种折断力均显著高于Ⅲ级品种,Ⅰ和Ⅱ级品种之间无显著差异,与Ⅲ级品种相比,Ⅰ级品种折断力在高密度下第3、4、5节间分别高56.93 %、58.73 %和47.05 %,以基部第4节间的变化幅度最大。此外,随着种植密度的提高,Ⅰ级品种第3节间和Ⅲ级品种第4和5节间折断力降低幅度最大,Ⅱ级品种降低幅度最小,其中高密度下的第3、4、5节间的折断力均值低于CK密度,分别降低16.18 %、14.54 %和14.93 %,基部第3节间降幅最大。

图3 不同抗倒伏性品种茎秆穿刺强度的比较Fig.3 Comparison of stalk rind penetration strength of different lodging resistant varieties

图4 不同抗倒伏性品种茎秆折断力的比较Fig.4 Comparison of stalk break strength of different lodging resistant varieties

2.6 不同抗倒伏性品种产量及构成因素的比较

由表6看出,在两种密度下,不同级别品种的产量均表现为Ⅱ级品种>Ⅲ级品种>Ⅰ级品种,并且在CK密度下Ⅱ级品种显著高于Ⅰ级品种,Ⅰ和Ⅱ级品种与Ⅲ级品种之间均不显著。此外不同级别品种在两种密度下,穗长和秃尖长均无显著差异,高密度下产量和穗重也均无显著差异。随着种植密度的提高,在产量上表现为,Ⅱ级品种增加幅度最小为6.87 %,Ⅲ级品种增加幅度最大为11.58 %,其中高密度下的穗粒数、穗长、百粒质量和穗重的均值低于CK密度,而产量和秃尖长高于CK密度,其中高密栽培后的产量增加8.69 %。高密度下各性状指标的变异系数除在穗长和产量指标上高于CK密度,其他指标都低于CK密度。

2.7 抗倒伏性状的相关性分析

对36个春玉米品种的抗倒伏性状与种植密度、茎秆抗倒伏指数进行相关性分析(表7),除株高、穗位高、穗位高系数和重心高度与茎秆抗倒伏指数未达到显著相关外,其他指标均呈极显著相关,其中密度与茎秆抗倒伏指数呈极显著负相关,茎节直径、单位茎长干物质、穿刺强度和折断力与茎秆抗倒伏指数呈极显著正相关,并且茎秆性状中单位茎长干物质与茎秆抗倒伏指数相关系数最大,力学指标中则是折断力;此外密度与茎节直径、单位茎长干物质和折断力呈极显著负相关,力学指标中与密度相关系数最大的是折断力,茎秆性状中则是单位茎长干物质。

表6 不同抗倒伏性品种产量及构成因素的比较

表7 不同品种农艺性状、力学指标与种植密度、抗倒伏指数的相关系数

注:*,**分别表示0.05和0.01水平差异显著,下同。

Note: * and ** indicate significant difference at 0.05 and 0.01 levels, respectively,the same as below.

2.8 产量性状的相关分析

从表8可看出,密度和穗行数与产量呈极显著正相关,且密度的相关系数最大,百粒重与产量呈显著负相关。产量及产量构成因素中的百粒重均与茎秆抗倒伏指数呈显著相关,其中百粒重呈正相关,产量呈负相关。

3 讨 论

3.1 不同抗倒伏性品种植株性状的变化规律

程富丽等[11]研究发现,不同玉米品种间抗倒伏能力存在显著差异,株高和穗位高不能作为评价品种抗倒伏能力强弱的主要指标,茎秆基部茎节直径大的品种具有较强的抗倒伏能力;此外刘鑫等[12]研究认为玉米茎秆倒伏与株高、穗位高等性状无一致的相关性,穗位系数不能作为评价品种抗倒伏能力强弱的主要指标。本研究发现不同级别品种在株高、穗位高、穗位系数和重心高度上表现出Ⅱ级品种>Ⅰ级品种>Ⅲ级品种,且均与抗倒伏指数未达到显著相关水平,故说明株高、穗位高、穗位系数和重心高度不能作为玉米抗倒伏品种选择的重要指标,此结论印证了前人的研究结果。边大红等[13]研究表明,玉米茎节直径与植株抗倒伏能力更密切。勾玲等[14]报道单位茎长干重对茎秆力学指标中的压碎强度和穿刺强度指标作用最大,较好地反映了不同品种间茎秆干物质积累的差异。本研究发现不同级别品种在茎节直径和单位茎长干物质上表现出Ⅰ级品种>Ⅱ级品种>Ⅲ级品种,且单位茎长干物质与茎秆力学指标呈极显著正相关,表明茎节直径和单位茎长干物质可做为评价抗倒性强弱的指标。

表8 产量及其构成因素与种植密度和茎秆抗倒伏指数的相关系数

3.2 不同抗倒伏性品种茎秆力学特性的变化规律

Hondroyianni等[15]研究表明玉米茎秆强度是评估抗倒伏性的可靠预测因子,茎秆抗折断力是茎秆强度的良好预测指标[16]。丰光等[17]研究表明,地上部第3节间穿刺力能较好反映出穿刺力与倒伏的关系。此外前人研究也表明,玉米茎秆力学特性与茎秆抗倒伏能力有很强的相关性[18]。本研究发现不同级别品种的穿刺强度和折断力均表现为Ⅰ级品种>Ⅱ级品种>Ⅲ级品种。从茎秆力学特征与茎秆抗倒伏指数的相关分析中可看出折断力和穿刺强度与茎秆抗倒伏指数均呈极显著正相关,可以说明玉米茎秆力学指标对于不同品种的抗倒伏评价起着十分重要的作用。

3.3 不同抗倒伏性品种产量的变化规律

黄海等[19]研究表明抗倒伏能力较强的品种,其产量并不是最高的,一般是处于中游水平的玉米品种。本研究表明不同级别品种的产量表现为Ⅱ级品种>Ⅲ级品种>Ⅰ级品种,且产量与茎秆抗倒伏指数呈负相关。这说明抗倒伏性强的品种,产量并不是最高的,这与刘卫星等[20]研究报道的抗倒性强的品种产量平均值高于抗倒性弱的品种结论不同,这可能与群体源库供应关系有关,茎秆抗倒性强的品种茎秆中积累的干物质较高,使得穗部产量相对降低。

3.4 不同抗倒伏性品种增密后的变化规律

任佰朝等[21]研究表明随着种植密度增加,夏玉米茎秆第3节间和穗位节间直径变小,茎秆穿刺强度显著下降。马晓君等[22]研究表明,随着群体密度增加,节干重、单位茎长干物质重、穿刺强度和压碎强度降低,且茎秆倒伏率与穿刺强度和压碎强度均呈极显著负相关。本研究中表明随着密度的提高,株高、穗位高和重心高度表现为,Ⅲ级品种增加幅度最大;Ⅱ级品种增加幅度最小。Ⅰ级品种第3和4节间单位茎长干物质、3~5茎节直径均降低幅度最大,Ⅲ级品种第5节间单位茎长干物质降幅最大;Ⅱ级品种3个节间单位茎长干物质及茎节直径降低幅度最小。茎秆力学性状表现为,Ⅲ级品种3个节间穿刺强度降低幅度最大,Ⅱ级品种降低幅度最小;Ⅰ级品种第3节间和Ⅲ级品种第4和5节间折断力降低幅度最大,Ⅱ级品种降低幅度最小。在茎秆抗倒伏指数和产量上表现为,Ⅱ级品种变化幅度最小,Ⅲ级品种变化幅度最大,且密度对两者均呈极显著相关。因此增加密度后Ⅱ级品种抗倒性未发生显著变化,产量仍较高,展现出耐密高产特性,可参考在高密度下种植。

4 结 论

将黑龙江省东部湿润区第三、四积温带种植的36个玉米品种划分成3个不同级别,其中德美亚3号等21份品种呈高度抗倒,禾田6号等10份品种呈现中度抗倒,德美亚1号等5份品种为低度抗倒。所测性状中茎节直径、单位茎长干物质、穿刺强度和折断力可做为评价抗倒伏性强弱的主要指标。不同级别品种抗倒伏特性表现为最适密度>最高密度和Ⅰ级品种>Ⅱ级品种>Ⅲ级品种,产量表现为最高密度>最适密度和Ⅱ级品种>Ⅲ级品种>Ⅰ级品种,其中Ⅱ级品种抗倒伏性在增密后变化幅度较小,产量较高,因此可考虑在高密度下种植。研究结果可为不同品种确定合理种植密度提供实践参考,也可为选育耐密高产品种提供理论依据。