音乐梦

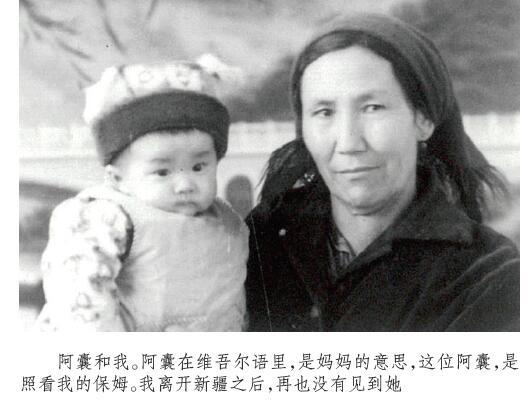

2019-09-30韩松落

韩松落

上:我是怎么没有成为歌手的

1

人不只有前情前爱,还有前理想,我的前理想,是当间谍和歌手。

先说间谍梦。那时候我七八岁,爱看叶永烈小说,那时候的叶老师,正在写科幻探案小说,一个系列好多本,主人公叫金明,有一个助手叫戈亮,类似于福尔摩斯和华生这种CP,他俩的人设很简单,都是警察,浓眉大眼,英气勃勃,英俊非凡,在思考问题的时候,眉毛微蹙,发现真相的时候,眼睛里闪过一道明亮的光。他们的敌人,是来自西方的间谍,他们带着各种超前的科技产品,例如用壁虎皮肤提取物制造的隐身衣,来我们国家窃取情报和搞破坏。但最终,都被浓眉大眼的金明和戈亮擒获。

读了许多叶永烈小说之后,有了想法,不能任由西方国家给咱们派间谍,我要为国当间谍,我自信不会被抓住,因为他们没有眼睛明亮的金明和戈亮。正巧语文老师布置下作文《我的理想》,我当即把这个想法写进了作文里,在众多希望当科学家、医生、工程师的同学里,我显得格外异色,也因此收到了特别的待遇,零分,大段声色俱厉的评语,还有写给家长的纸条。间谍梦就此被扼杀。

歌手梦稍晚。

我成长的上世纪八十年代,是文艺的年代,禁锢之后,猛然开放,种种渴望,像爆炸一样释放出来。人们都疯了,去看电影!去读书!去听歌!去跳舞!去胡搞!文学社遍地,到处都是油印刊物,就连家庭聚会,人们也在讨论文学,随便一本小说的印量,都在七八十万册以上,五分钱一毛钱一张的电影票,也让《少林寺》收获了过亿票房。演员和歌手更是多得像星星,隔三差五就出来个陌生的名字,1986年,首体的“让世界充满爱”演唱会,轻轻松松就会集了100位歌手。即便歌手这样多,磁带那样贵——国产专辑8块,引进专辑10块,而一个职员一月薪水不过三四十块,却照样能出现那种奇迹——张蔷在1985到1987年的两年多时间里,推出30张专辑,总销量2600万。

我只是听,只是跟着唱,倒没想过要当歌手,更没想过要写歌。许多创作,诗,歌,画,其实都是荷尔蒙结晶,少年春心才是第一推动力。十二三岁,春色遥看近却无的年纪,和世界还隔了一层膜,看什么,都有种暧昧不明,像感冒后,康复期的发蒙,有点晕陶陶的,似乎还很幸福,但到底是小病不愈时的幸福。

十四岁,感冒好了。

2

感冒痊愈的标志,是突然看得出人的美。

学校运动会,我们围着操场坐了一圈,操场边的白杨树,一身金黄,带点苦香,叶子像编好了程序,隔个十秒二十秒,落几张到头上肩上来,到处都是年轻人,平时被衣服遮掩的身体,有了理由显露出来,像一根根赭色的枫树糖,金,亮,硬,涩,笑声和喧闹声,像从海底传上来的,被海水和阳光滤过,也被透明的小鱼咬过,咬一下抖一下。突然间醒了,心花怒放,盯住那些枫树糖,用目光舔舐过去,有人大概被我注视得不好意思了,就在漫天的碧空黄叶里,对我笑了一笑。二十五年后,我在深夜里收到一条短信:“挚爱”,总算明白了那一笑的来由。我也是一根枫树糖吧,彼此彼此,幸好幸好。

就在那时听到郑智化,他的每首歌都有画面,深夜里靠在路灯柱子上吹口哨的少年,台北冬夜里,向人靠近的流浪汉,被嘴唇划过的蕾丝花边。热爱必然导向另一个结果——去了解他、去模仿他,以及,去变成他。是因为对他的热爱,也是因为,一颗少年心,必须要有突围的方式。自己不懂得爱和绝望,能向一个略微年长者学习爱和绝望,也是突围。我很快摸清了他组织旋律的方式,他的常用词,他画面的情调,开始动手自己写了。歌也是少年春心。

写的第一首歌我还记得,那是上高二的时候,有天放学路上,突然有个旋律出来,回家去就记下,歌的名字叫《你的微笑就是我的欢颜》,因为那个时候流行长长的歌名,而那名字还一定在歌曲中间出现,作为一个主打句子。为了写歌,攒钱买吉他,学吉他,练声,读诗。

后来四五年,我写了三四十首歌。

我这首叫《靠记忆过冬的鸟》的歌,写于1995年:“我想我等不到春暖花再开了/我终将倒在离灯火只有一步之遥/我像是一只靠记忆过冬的鸟/我小小的秘密藏在冰雪深处/我想我等不到春暖花再开了/我终将倒在离黎明只有一夜之遥/我像是一只靠记忆过冬的鸟/我小小的骨殖藏在春天深处”

而这首叫《梦里花落知多少》,写于1994年:“那一年的新年夜空无比的美丽/烟花亮起我就在你的身边/钟声响了我们的心愿都一样/竟然都是但愿人长久/也许仅仅是我不祥的预感/也许是我心里幸福盛得太满/为什么我总想和你分分秒秒都在一起/噩梦惊醒,那么害怕失去身边的你/那一年,我们没有过完秋天/那一天,秋空灿烂你却一去不返/那一年,我们没有过完秋天/那一天,秋空灿烂你却一去不返”

下面这首叫《故都春梦》,模仿东北民歌,写闺怨:“鸦儿老梨树梢头儿啼/更觉着春雪寒/剪一个干枝梅/也算是应个春景”

还有这首叫《黑松林传说》,模仿中亚民歌的调子,1996年写的:“在那密密的黑色松林里/有一个赤脚狂奔的新娘/她逃去找她的情郎/尽管她知道他是一个懦夫/装扮成善良商人的强盗/答应帮她找她的情郎/但要她付出她的贞操/在黑色的,黑色的密密的松林里”

这首是我写的最后一首歌。

3

我有没有为成为一个歌手做过努力?

有的。在我手里有二十多首歌的时候,我开始给正大国际、大地唱片、嘉鹏文化寄样带,它们都出过民谣专辑。我收到了若干回信,若干电话,标准格式,寥寥数语,样带和歌谱已经收到了,会认真对待,希望你再接再厉,写出更好的歌。云云。

样带是我用声宝录音机录的。那时候我住在学校广播站,广播站有两台声宝录音机,我就用它们把我的歌都錄了下来。我开发了录音机上的所有功能,制造出各种效果,例如先录一遍,作为伴唱带,然后再唱一遍,两遍叠加在一起,制造出合唱或者有和声的效果。还去学校电教中心,借了一整套效果声的录音带,在一些歌里,加上鸟叫声、雨声、海潮声,以及教堂钟声和火车开动的声音。还请了会乐器的同学们,用二胡、口琴、手风琴,帮我加伴奏进去。

后来,我参加过各种各样的歌唱比赛,或者和歌唱比赛沾点边的比赛,例如主持人大赛(有才艺表演部分)、诗歌朗诵大赛(可以设法加入唱歌部分),专业的、业余的。得过各种奖,有时候是特等奖,有时候甚至没能入围,有时候是创作奖,有时候被勒令更换曲目。也去见过许多专业人士,词曲作家、歌唱家、编曲大拿。后来在电视台工作,还曾经借着工作的便利,厚着脸皮接触那些成名的歌手,请他们推荐我的歌。明的暗的,天真的功利的,我都曾经尝试过。

我渐渐知道怎样才能真正入行,怎样成为一个歌手。但我从没有实践过。因为,在那时,我已经开始写作和发表,知道写作或许更适合我,它低成本,无污染,手工作业,不用过多依赖流水线,发表的文章具有物理性,可感可触,并可积少成多,不会因为一次比赛失利就被否决,而且——不用熬夜以及酒精或药物成瘾。所以我从不对歌唱比赛真正上心,也从不对比赛结果寄予期望,即便在普选阶段就被刷掉,也从不耿耿于怀。

我用写作,为自己建设了一个逃遁之所,用它来解释我在其他地方的失败,也包括唱歌,也用它接纳我在其他地方的失败,因为我知道不论我遭遇怎样的挫败,也会有写作接着我。于是,我在其余任何地方,都成了一个业余选手,以素人的心态,有一搭没一搭地做着事,和我合作的人,很快就觉察了,我尝试投身的那个领地,也很快就觉察了。假如“音乐”是一个杀伐决断的皇帝,他必然能看出我眼睛里的闪躲,执行时的不坚决,满口应承时的三心二意,被拖出去砍头是迟早的事。

在写作领地,我就好一点么?其实也没有。我一心想要写小说,但小说写了没多久,就转向专栏,从此写了十二年专栏,小说,也成了我的逃遁之所,每逢发现自己的专栏写得并不好,我就假设,还有小说可以接纳我。尽管,我的小说故事大纲,装了兩个文件夹,但只有很小的一部分被我变成了现实。

可能是因为怕,怕自己不能胜任自己真正喜欢的事,怕自己并无才能,怕自己唱不到某个高音,怕自己没有构架长篇小说的能力。为了不让这些可能变成现实,最好的办法,就是设法逃遁,从不开始,以素人的心态,在许多个领地穿梭。

久而久之,技艺必然生疏,生疏到我果然无法胜任自己喜欢的事。我曾在朋友的督促和帮助下,在大学的录音棚,用了一天时间录了三首歌。那些歌放到网上后,后面的评价是:“是不是很冷?干吗不多穿件衣服?”我终于证明了,我是无法成为歌手的,无法胜任歌手之责,甚至无法唱好一首自己的歌,踏空是自己本身才能的原因,和时机、努力程度无关。我满意了。

所以我会对操办技艺展示的那些过程分外着迷,例如录制一盒样带,例如整理书稿,那是一个悬而未决的时刻,似乎已经在忙碌了,已经无限度地接近圆满了。

4

我曾以为,我遇到过的很多人,都是我的同类。

聚会上,某个默不作声的人,突然接过吉他,弹了一首曲子,剔除因为生疏而导致的瑕疵,基本就是大师的水准,朋友说,他现在是个小生意人,其实也并不怎么赚钱。KTV唱歌,一个孩子妈妈,唱了一首歌,尽管是在音响那样差的地方,她也唱得无可挑剔,话筒一放,她脸上的光彩又消失了,重新窝到角落里,接了个电话,似乎是在向丈夫解释晚归的原因。

还有,读者给我写信或者留言,短短几百字,字字珠玑,才华扑人一脸,我追到他们的微博或者博客上,发现他们做的是和文字毫无关系的工作,也并不大富大贵。

起初,我觉得他们和我一样,欠缺一份“对人世的信心”(我讨厌胡兰成,但我喜欢他这六个字),在逃遁中慢慢磨折了自己,消耗了一份雄心。但后来我发现,他们和我不一样。他们待自己,就像神佛待万物,创造一切,收回一切,丝毫不以为意。他们不留恋赭色枫树糖一样的青春,不用创作延续自己的春心,也不热狂地让自己的青春无限延长,用诗、歌、画、金钱这些丹药。

我从此安心,安然接受自己的怕,自己的无能,自己的灵光消逝。以及,自己并不能分身为亿,拥有一亿种生命的遗憾。终于老去的那一天,弹不对最简单和弦的那一瞬,我如释重负。我坐着火车北上南下,在河湾、海岸、灌木丛、广场、篝火点点的沙滩上,想到我所在的人群,正是他们藏身的人群,我有种亲人散居各处、知道彼此的存在,却再也不见的愉快。

下:为了找到真正的自己,我们唱歌

1

我出了一张专辑,《靠记忆过冬的鸟》,收集了十二首我写的歌,由上海星外星制作出品,林宝、侃侃、栾鹏祥、虞雨舟、李东信、丁一凡、海音演唱。

为什么会有这样一张专辑?

事情要从2016年8月,一次终生难忘的旅行说起。

那年8月,星外星的芮文斌先生组织了一次去新疆那拉提的采风之旅,这个采风团,虽然有黄佟佟老师和我这样的写作者,但更多的是音乐人,词作家李广平先生和作曲家林静女士,词作家张海宁、刘新圈、王小雅,还有音乐人虎卫东、渔鱼、陈建,歌手巴音、巴特尔、老兵。

之前也参加过很多笔会、采风团,但团员多半是作家、媒体人,大家安安静静地旅行,安安静静地说话,打牌、玩杀人游戏,至多在喝酒之后发发飙。而这一次,这个多数由音乐人组成的旅行团,从头到尾都在唱歌。

几位音乐人带着各种乐器,在车上唱,在帐篷里唱,在巴音布鲁克的落日下唱,在那拉提的草原和花海里唱。每天吃饭的时候,尤其是晚饭,更是要唱歌助兴。

在巴音布鲁克小镇,我们住进一片蒙古包式的建筑,蒙古包外,种满了油菜,正是油菜花盛开的季节,帐篷外一片明黄,在明亮的阳光下,有种融融暖意。一到驻地,巴音和老兵放下行李,就搬了把椅子坐在蒙古包外,开始弹琴唱歌。因为是即兴合作,他们时不时停下来商量怎么配合,用什么节奏。

油菜花轻轻摇晃着,蜜蜂在花间嗡嗡穿行,他们悠然的样子,还有歌声停下来时候,那种被空气包裹着的语声,都有一种奇异的魔力。

我开始在屋里,从窗子里探头出去听了一会,又出去站在阳光里听,坐在一堆桦木上听。只希望时间被无限度地拉长,秋天花香里的歌声一直继续。

还有一天,也是在草原上,我们在一场大雨到来之前,进了帐篷,在歌手们开始喝酒唱歌的时候,我走出帐篷,看到天上有两道巨大的彩虹。

当时的我就知道,这一幕注定要穿透很多人和事,让我在将来的很多时候想起来。

被这种空气蛊惑着,我也拿起吉他,唱了几首我的歌,一次是在草原上,在大家烧烤的同时,另一次是在大帐篷的晚上。

芮文斌老师说,这是你的歌?我觉得应该做成一张专辑,我来投资。

当时我并没有太在意,因为,在北京在上海在广州,我围观过无数类似的承诺,小到承诺做一本书,大到承诺做一部投资一个亿的电影。没有人当真,承诺的人和被承诺的人都不会当真。

但那次旅行结束后一个月,芮文斌老师给我打电话,他说,上次我们说的做专辑的事,你准备得怎么样了。

啊,是真的。

在那拉提长大,当过兵,在那拉提草原当过景区管理员,做过唱片公司,拍过汤唯成名前的电视剧,出版过刀郎《2002年的第一场雪》的这位新疆人,没有在开玩笑。

他说,专辑里的歌是我写的,也应该我来唱,但我希望歌手们来唱。他希望我多唱几首,三首,五首,我说,一首足够。

我选了一些我的歌交给他们,2017年3月,专辑启动制作,5月,我听到了第一首歌《靠记忆过冬的鸟》的导唱版,之后两年,十二首歌陆续制作完成,有的歌先后有过四五个版本,例如《紫花地丁》和《血色黄昏》,我在2018年底听过定稿之后,又重编重录,最后收进专辑的,是一个近乎全新的版本。

我唱的那一首歌,就是排在第11首的《往事如烟》。这首歌是2018年12月录的,为了录这首歌,我专门去了趟乌鲁木齐,那几天的乌鲁木齐,正是雪后初晴的天气,我们就在大雪的乌鲁木齐来来去去,在虎卫东老师的工作室,录下了這首歌,还见到了老虎老师的爱人和孩子,虎老师还请我们吃了一顿极其丰盛的大餐。

我还记得,吃饭的时候,旁边坐着一桌中年健身汉,全都穿着二指背心,在12月的乌鲁木齐。他们冷不冷我不知道,但他们嗨得像一锅沸水。

结束工作的那天,芮总从上海赶过来,邀请大家聚会,我见到了侃侃、黄灿,我很喜欢的歌手。又是一个喝酒吃肉唱歌的夜晚,一直到凌晨两点。

这种日子,每一秒都是要换算成黄金抓在手里的。

2

在那次旅行之前,我已经有几年时间,在考虑要做一个什么样的人的问题。

我一直是“别人家的孩子”,学习好,听话,不制造任何麻烦。读小学的时候,父母每天给我一毛钱,让我在放学后买一捆苜蓿拖回家,在吃饭前,我负责把苜蓿剁碎,喂二十只鸡和两只羊,吃饭后,我要和父亲一起干活,为轮胎穿辐条,穿一个五毛钱。长大一点之后,我负责给全家人做饭,一直做到高考前的一学期。家里屋子不够,我一直支张床睡在过道里。工作以后,有两年时间,主动把工资全部交给家里。

小时候我最喜欢的,不是写作而是画画,但画画实在太费钱了,而且,那时候,学画是没前途的,可供艺考生选择的专业很少,很难考上。父母都不同意我画画,我也就很乖巧地再也没去画室。

后来喜欢音乐,但也从没想过主动地去追求,在学校毕业之后,曾经有十年都没在朋友中间唱过歌,遇到上台唱歌表演的机会,我也和别人一样推推搡搡扭扭捏捏。似乎,这样才像个成年人的样子。

因为从来不参与吃喝嫖赌抽,我也是同学和朋友晚上出去玩的时候的理由和挡箭牌,学生时代,我的同学如果说出门是来找我的,家长一准允许,直到现在,朋友晚上要出门寻欢作乐,只要说是和我在一起,他们的家人就无条件同意。

朋友遇到感情困惑,会给我打电话,做职业选择,征求我的意见,自杀,给我打电话,有那么好几次,我一边打110,一边奔赴他们的自杀现场,把他们从河边、楼顶拖回来。

我也很少和人反目,从不在微信和微博上取关和拉黑什么人,甚至也不在背后评价别人,有时候听到同行在背后评价别人写的拍的东西“烂透了”,我都心里一惊:难道还可以这样直接地评价别人。我也很少讨论别人的事,因为我在古代小说里读到过“赌近盗、奸近杀”这样的句子,始终认为情感纠纷是会带来杀身大祸的,最好不要牵涉其中。

但那几年开始,我不太相信我曾经相信过的事了。

我开始学会拒绝,拒绝不喜欢的场合,拒绝写没有回报的东西,在别人提出“资源置换”“给你提供平台”的时候立刻闪人。我也开始在背后评价别人了,非常肯定地评价别人文章和电影的好坏。遇到不喜欢的人,直接拉黑。

而且,我开始更果断地处理我和父亲兄弟们的关系,给他们每人买了一套房子,让他们从我家里搬出去了。我不再愿意给我父亲“子孙满堂几代同堂”的幻觉添砖加瓦了。

这都是在看不见的地方。

在看得见的地方,我的表现就是,在别人让我上台唱歌的时候,大大方方地上台去。

这是我中的奖,我的福分,我活在人间占到的便宜,以前那个低自尊、总觉得自己不配的我,面对这种福分,肯定是要推托的,但现在我学会慨然地接过来,一秒都不犹豫。

慢慢找回那种叫作“本真”的东西。

谢谢武志红老师的那些书,谢谢黄佟佟老师告诫我的一句关键的话“学会接受别人的好意”,谢谢这些年的历练。

也谢谢一切善意好意,比如芮文斌老师为专辑投入的金钱和心力。

3

我也逐渐明白,对于创作者,对于一切要在世界上求生求进的人来说,“本真”是一种重要的力量。

那年美国大选前后,出现很多文章,这些文章,从政治、经济、中美关系甚至玄学的角度,分析局势,分析希拉里和特朗普这两个人,但众多文章里,给我触动的,就是武志红老师写的一段微博和一篇文章。

他说,希拉里的父亲休·罗德姆,对家庭成员非常严苛,对女儿尤其如此,这种培养方式,是“撒旦式养育法”,导致孩子们失去自我,所以,“她个性中的感染力太差,导致她在选举中难被民众喜欢”,最终的结果,不是特朗普赢了,而是希拉里输了,不是输在精英对民众感受的忽视上(从个人财富和支持者构成来说,特朗普才是真正的精英),不是输在天下大势上,多半是输在感染力的缺乏上。

之所以被武志红先生的说法触动,是因为这也是我一直以来的心结。作为一个创作者,我渐渐发现,不论是写作,还是绘画、做音乐,还是演戏和当明星,起初是在拼颜值、拼技术、拼人脉、拼财富,但最后却都是在拼性格,确切一点说,是在拼感染力。颜值、技术、人脉,都是人力所能为的,感染力却不是,有,就有,沒有,就没有。

《圣经》里,有关于捕心术的描述,耶稣在加利利海边看见西门和他兄弟安得烈,就对他们说:“来跟从我,我要叫你们得人如得鱼一样。”能否“得人如得鱼”,的确是宗教扩展的基础。而写作也好,当明星也罢,从事这些需要群众基础的事业,也和创立宗教差不多,必须要“得人如得鱼”,根本的技术,是捕获人心的技术。

我曾经和朋友讨论,为什么中国的很多创作者,在四十岁以后就写不下去的问题,我们的结论是,首先,生于五十年代的创作者,因为少年时候的营养状况,也因为此后的生活状况,他们的身体状况不够支撑他们写到四十岁以后。其次,成名之后,就进入了片场,慢慢失去了本真的力量。

即便不是创作者,不需要捕获人心,这种本真的感染力,也是让自己活得更愉悦的最重要方式。

就像刚刚被抓获的吴谢宇,他之所以成为杀人者吴谢宇、A级通缉犯吴谢宇,和他家那种压抑、保守、克制的生活不无关系。他没有机会获得本真的力量,甚至不知道属于他的本真是什么。

所以,他逃离原来的生活之后,就极力反弹,做的都是他母亲不允许他做的事,而且一律推向极致。

4

音乐和音乐人身上,就有更多本真的东西。

音乐从诞生的那天起,就是劳动号子,是巫术仪式上的吟唱,不本真,无魅力。音乐人常年操持着音乐,在音乐的巫性中生活,他们面对生活,也更多抓力。

所以,这些年,我开始深入地和音乐人交往,柳遇午、吴吞、张玮玮、李建傧、刘堃、白亮、小金先生、朝格乐队,以及低苦艾乐队的经纪人尹德荣,我去拜访他们,追他们的演出,听他们的意见。其实,他们当中好些人,我都认识很多年了,他们肯定也很奇怪,我为什么在认识他们都快二十年之后,突然和他们热络了起来。

真正的原因是,我想知道,他们的力量从何而来,或者什么都不为,就是为靠近那种更本真的状态。

以及,所谓“歌之版图”到底是一张什么样的版图。

生活的艺术,需要不断探索,需要不断地交出自测自查报告,此时此刻,这张专辑,就是我交出的一份关于“本真”的报告。