新时代中国特色小镇建设的成就和挑战

2019-09-30张晓欢

张晓欢

[摘 要]特色小镇是不同于行政建制镇和产业园区的新型创新创业平台。随着国家政策不断完善,新时代特色小镇进入了规范发展阶段。近年来,特色小镇已经成为改革开放以来的第四种经济地理形态,为新时代产城融合、城镇化和就业拓展提供了新动能,成为新时代国家战略实施新载体。特色小镇为新时代经济社会发展做出了巨大贡献,但也出现了认识不清、冒进、房地产化和增加政府债务风险等问题,亟待在发展模式、供给侧改革、需求侧管理和监督考核机制上进行创新。未来,一批已经入选国家名单的特色小镇将会由于严格评测被淘汰出局,一批在建特色小镇将会因市场竞争和发展环境变化而出现一波烂尾高峰,必须引起高度重视。

[关键词]特色小镇;模式创新;产业建镇

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2019.26.001

特色小镇是新时代经济社会发展的重要形态,对促进我国产业转型升级、新型城镇化、供给侧改革、乡村振兴和全面建成小康社会等具有积极促进作用。但同时也要看到我国特色小镇建设中出现了急功近利、房地产化、加大地方债务风险等问题。新时代特色小镇建设必须及时调整方向,创新模式,完善监督考核机制,争取为解决新时代社会主要矛盾做出必要贡献。

1 我国特色小镇发展历程

1.1 特色小镇与特色小城镇的区别

1983年费孝通先生提出“小城镇、大战略”,曾引起热烈討论。今天,再提“小城镇、大梦想”,有必要对过去进行反思。小(城)镇建设主体不再是当年“村村点火、户户冒烟”的乡镇企业,小(城)镇空间载体不再完全是建制镇,也有特色小镇。特色小城镇是行政建制镇,是局域性城乡综合服务中心。特色小镇是面积在1~3平方千米的创新创业平台,是一种新型产业社区或综合体,是兼具生活、生态和文化传承功能的特色产业集聚地。

1.2 特色小镇的四个发展阶段

特色小镇发展是科学的、渐进的、遵循人民对于美好生活需求的发展本身,也经历了从低到高四个阶段。首先是解决地方基础需求,服务“三农”的第一阶段,即“小镇+一村一品”的特色小镇1.0时代;其次是帮助地方建设工业平台,吸引企业入驻形成产业规模,一镇一园的第二阶段,即“小镇+企业集群”的特色小镇2.0时代;再次是结合地方文化、促进三产融合、打造旅游休闲的第三阶段,即“小镇+服务业”的特色小镇3.0时代;最后是形成空间创新、产业创新、运营模式创新的第四阶段,即“小镇+新经济体”的特色小镇4.0时代。

1.3 新时代特色小镇建设进入规范发展阶段

2014年10月,浙江省原省长李强首次提出特色小镇概念,对云栖小镇产业创新和人才、企业集聚给予了肯定。

2015年9月,原中办主任刘鹤在浙江调研时指出,浙江特色小镇建设注重形成满足市场需求的比较优势和供给能力,是经济新常态下发展模式的有益探索,体现了“敢为人先、特别能创业”的精神。

2015年12月,习近平总书记对浙江特色小镇做出批示,指出特色小镇对产业转型、新型城镇化具有重要作用。一些学者随后提出打造供给侧小镇经济,全国各地特色小镇建设规划成为热潮。

2016年10月和2017年8月,国家住房和城乡建设部先后公布了两批特色小镇名单,共403个,事实上是特色小城镇名单。随后国家体育总局也公布了96个体育休闲小镇名单。国家林业局和农业部也发布了特色小镇培育通知,但不了了之。至此,特色小镇建设出现了管理多头、冒进和房地产化倾向等问题。

为规范推进特色小镇建设,2017年12月4日,国家发展改革委牵头联合四部委下发了《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》,对特色小镇的概念、内涵、要求和重点任务进行了明确指导,尤其为特色小镇建设画出了红线。

为提升特色小镇发展质量,2018年9月28日,国家发展改革委印发了《关于建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制的通知》,指出要建立健全特色小镇和特色小城镇高质量发展机制。至此,特色小镇热潮有所减退,更加理性务实,我国特色小镇建设进入规范发展和高质量发展阶段。

2 我国特色小镇建设取得的主要成就

近年来,特色小镇已经成为改革开放以来的第四种经济地理形态,为新时代产城融合、城镇化和就业拓展提供了新动能,也已经成为新时代国家战略实施新载体。

2.1 特色小镇成为改革开放以来的第四种经济形态

特色小镇是时代发展的产物。随着时代发展,产业形态和空间集聚要求也发生变化。特色小镇是改革开放以来的第四种经济地理形态,也是新时代主要经济地理形态之一。

改革开放以来,中国经济地理集聚的典型形态先后经历了县域经济(乡镇企业集聚点)、开发区经济(经开区、高新区等)、产业聚集区、特色小镇(产业社区、产业综合体等)。当前,只有浙江省、北京市、上海市、广州市、深圳市等达到第四阶段,其他地区还大多处于第二、三阶段。

特色小镇(产业社区、产业综合体等)建设面积往往是1~3平方千米,所“装”产业比产业聚集区更为细分、细化,一般是围绕某高端产业形成的组团化、网络化产业社区,但具有人居、文化传承、旅游休闲功能,是新型产城融合社群组织。

2.2 特色小镇为新时代发展提供了新动能

特色小镇为新时代产城融合提供了新动能。一是聚集高端人才、高端产业,成为区域经济社会增长的新增长极,促进经济高质量发展;二是注重宜居宜游空间打造,为高端人才、高端产业提供高端服务配套,城市功能高质量提升。

特色小镇成为新型城镇化进入高质量发展的新亮点。目前,全国已有20多个省市和部委公布了特色小镇建设名单,小镇总数已超过2000家,正由点到面,蓬勃发展。尤其是在大城市中心区和郊区出现了一批富有创新活力的产业小镇,对旧城改造、新城建设和城乡融合发展做出了突出贡献,成为新时代高质量城镇化发展的新亮点和新抓手。

特色小镇成为新时代就业人口的新向往地。一是特色小镇本身就是创客空间,成为有激情有梦想的创业人员集聚地;二是特色小镇的特色产业需要集聚特色人才,一批又一批志同道合的新时代人才从四面八方集聚到能充分施展自身特色才能的特色小镇空间;三是特色人才和特色产业集聚催生新的生產生活服务业发展,从而吸引一批又一批特色小镇服务人员前来就业、发展。这对解决我国新时代就业问题做出了巨大贡献。

2.3 特色小镇成为新时代国家战略实施的新载体

特色小镇是实现人民对美好生活向往的新空间。特色小镇可以提供优美的自然环境、浓郁的乡土风情、便捷的商业服务、丰富的就业机会、完善的医疗教育和良好的邻里关系。特色小镇既能避免大城市病,又能满足城市生活需要,并与大自然和谐相处,必将成为满足人民对美好生活需要的新空间。

特色小镇是实施乡村振兴战略的新平台。乡村振兴战略亟须解决人口和资本下乡问题,亟须提升基础设施和公共服务水平,促进农业现代化发展。着眼于农业与文化、旅游深度融合,从生产、生活、生态问题入手,建设以三产为引领、以二产和一产为依托的创意农业特色小镇,可以为上述问题提供有效帮助,并为乡村振兴战略提供农村土地集约利用的示范。

特色小镇是推动供给侧结构性改革的新载体。特色小镇可以通过新技术、新手段、新模式激活传统产业,也可以通过高端人才集聚推进新兴产业,为经济供给侧结构性改革提供有力支撑。在以城市群为主体的新型城镇化进程中,特色小镇具有成本低、产业特、体制活等方面优势,可以成为大中型城市空间的有效补充。特色小镇建设还具有土地、人才、服务等方面的体制机制创新功能,可以为全面深化供给侧结构性改革提供实验基地。

3 新时代中国特色小镇建设面临的若干问题与挑战

3.1 特色小镇建设本身出了问题

首先,存在概念不清现象。一些地区把特色小镇与产业园区、旅游景区、体育基地、美丽乡村、田园综合体项目等同起来。一些部委也错误地将有特色的行政建制镇当成特色小镇,没有认识到这实际上是特色小城镇。住房和城乡建设部公布的两批特色小镇名单,事实上是具有行政编制的特色小城镇。

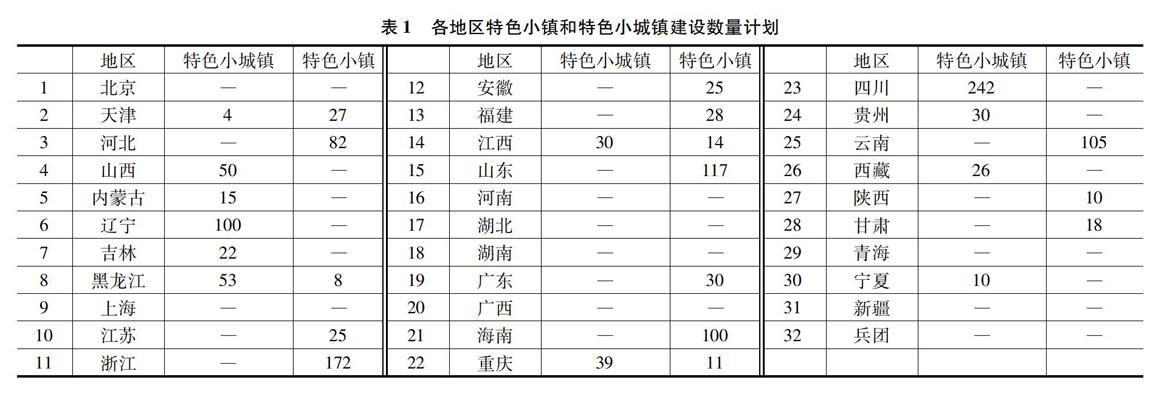

其次,存在一些冒进苗头。目前,大部分省市均推出了特色小镇建设计划,有些基础条件较弱的省份竟然计划打造上百个特色小镇,有些缺乏基础的地级市也提出要建设几十个特色小镇,显然违背了经济规律和城镇化规律。特别是,多数中西部地区仍处于工业化城镇化加速发展阶段,城市群、中心城市和县域经济实力都不太强,在这种背景下培育特色小镇有一定难度(见表1)。

再次,存在一些房地产化倾向。一些房地产企业召集多家设计单位,集结一些所谓的特色小镇专家设计出志在拿地的特色小镇规划,搅乱了特色小镇发展方向。一些开发区或产业园区通过特色小镇概念,在园区内或周边设计出所谓的小镇宜居空间,目的是拿地或转变原来土地性质进行房地产开发。一些地方政府为吸引投资或彰显政绩,也主动或被动接受实为房地产开发的概念化特色小镇建设投资。

最后,存在增加政府债务风险。一些自身财政实力薄弱,债务高筑的地方政府也希望利用国家政策资金或尚未实体化转型的融资平台公司举债建设特色小镇,对债务总量和偿债资金来源缺乏周密考虑,使政府债务风险逐渐累积。尤其是中西部一些欠发达地区,为了吸引特色小镇建设主体,不惜通过各种手段举债为特色小镇进行配资或配套服务,大大增加了政府债务,也滋长了建设主体投机意愿。

3.2 特色小镇发展模式突破性创新不足

首先,解决特色小镇综合治理问题需要模式创新。在空间距离方面,众多特色小镇远离城市服务中心,存在一定程度的空间分割问题。在功能设计方面,一些特色小镇存在一定程度的产业过度单一化和传统工业化问题,有可能仅仅成为某种原材料的加工制造园区。在土地利用方面,一些小镇的产业空间、生态空间和生活空间存在一定碎片化倾向,有可能产生土地不集约现象。在运营机制上,不少小镇的直管政府部门和主体建设企业的责任边界设计不合理,存在一些互相扯皮推卸责任现象。

其次,适应宏观环境和国际比较优势变化需要模式创新。新时代我国宏观环境和国际比较优势正在发生急剧变化,人口红利正向人才红利转变,土地红利正向空间治理红利转变,政策红利正向服务环境优势转变,改革开放优势正向新型全球化竞争与合作转变,区域地理优势正向区域一体化优势改变,这就要求新时代特色小镇及时调整发展方向,创新发展模式。

最后,实现特色小镇空间转向需要模式创新。特色小镇的特色还体现在其独特的空间导向属性上,小镇空间不是简单产业、文化、旅游、人居功能的堆砌,而是对城镇化、产业园区、文旅元素和社区等功能元素的有机融合,打造出新型的综合性产城人文发展平台。结合城镇化发展中的全球化、一体化、智能化、市场化、复合化、人本化、生态化与现代产业园区的节点化、集聚化、平台化、多元化、高端化、低碳化,特色小镇建设的空间导向应是网络化、多中心化、双创化、社群化、绿色化的创建模式。

3.3 特色小镇发展要素供给侧结构性改革滞后

首先,特色小镇的人才供给政策需要改革创新。依托产业发展起来的特色小镇往往城市功能较弱,缺乏高端人才必需的基本公共服务和设施。如果是特色小城镇,处于行政等级的最底层,面临县域行政中心的人才吸引压力,容易成为空心镇或仅具有一般集市功能的小镇。据统计,住房和城乡建设部公布的首批特色小镇中有近1/3的小镇面临人口净流出的压力。因此,特色小镇建设必须创新人才供给政策才能吸引到足够的人口支撑小镇发展。

其次,特色小镇金融支撑体系需要创新。特色小镇建设投资规模大、周期长,必须通过一定金融手段来解决资金问题。但我国特色小镇金融体系存在明显短板:一是金融体系在特色小镇融资中缺乏效率;二是特色小镇金融概念多,但真正实施的较少;三是大量特色小镇金融瞄准的是房地产或政府投资的基础设施工程;四是特色小镇产业金融存在功能缺失,零散项目融资多,整体项目融资少,总体金融配置效率较低。

最后,特色小镇的土地模式亟待创新。一是国家部委还没有发布相对完整明确的特色小镇土地政策;二是城乡建设用地增减挂钩与特色小镇用地落实政策需要明晰;三是存量土地转换为特色小镇用地政策需要明确;四是如何因地制宜推进低丘缓坡地用于特色小镇建设路径需要悉心设计;五是如何以共享发展为前提,通过农村宅基地、集体建设用地和农业用地合理流转与有偿退出获得特色小镇建设用地指标还没有形成权威规范的制度。

3.4 特色小镇发展需求侧结构性管理存在缺陷

首先,无产业需求市场支撑的特色小镇恐举步维艰。浙江特色小镇现象不是无中生有,而是与其发达市场经济和民营经济密切相关,良好的“块状经济”基底、创新创业的良好生态和厚实的市场需求促成了浙江特色小镇现象。一些欠发达地区,或盲目引进落后产业,或异想天开地发展文创产业,或打造没有旅游吸引物的旅游基础设施,势必会造成一些烂尾小镇。

其次,不具备市场连接优势的特色小镇恐难成气候。一些所谓的文旅小镇地理位置偏远,没有足够的周边市场支撑,仅靠吸引几百千米以外的远方游客来维持运营,其成功率会比较低。一些制造类的产业小镇,由于交通不便,距离消费市场或原料市场也较远,单是打造制造类产业园区就很困难,更遑论特色小镇了。一些新兴科技特色小镇由于没有与消费市场和人才市场形成良好互动,单是人才引进一项问题就将特色小镇扼杀在摇篮里。

最后,原住居民没有需求的特色小镇恐劳民伤财。一些特色小镇建设,没有考虑人口集聚的来源,设计出了大量不适宜居住的空间,有可能成为空镇、鬼镇。一些特色小镇建设,为了便于统一开发运营,通过多种手段将原住民彻底迁出,造成了空心住宅、空心商铺林立的局面。一些开发商不顾历史小镇发展方向和实际诉求,强行冠以特色小镇概念,不仅毁坏了原有民俗风情,也损坏了特色小镇形象。

3.5 特色小镇评测、监督、考核机制不健全

特色小(城)镇建设取得了十分显著的成就,但也存在一些认识偏差和发展错位现象。为回归特色小镇的基本价值,建立有效约束和激励机制,亟待建立相对完善的标准体系和监督考核机制,对特色小镇建设进行理论修正和现实纠偏。当前,我国特色小镇建设考评主要存在以下问题:一是没有形成有效的特色小镇统计流程和体制机制;二是没有制定出权威完整的量化考核指标体系;三是没有可以落地的政策和资金奖惩措施;四是省及省级以下特色小鎮申报评估存在地区平衡主义倾向,一些地方评估考核部门存在能力不足问题,即不清楚特色小镇的基本要求和标准。

参考文献:

[1]王景新,支晓娟.中国乡村振兴及其地域空间重构——特色小镇与美丽乡村同建振兴乡村的案例、经验及未来[J].南京农业大学学报(社会科学版):2018,18(2).

[2]谭荣华,杜坤伦.特色小镇“产业+金融”发展模式研究[J].西南金融,2018(3).

[3]邹心平.特色小镇研究中应厘清的几个问题[J].赣南师范大学学报,2018(1).

[4]唐慧.国内特色小镇研究综述[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2018(3).

[5]罗珊.特色小镇集体经营性建设用地入市的现状、创新模式与路径优化[J].山东农业大学学报(自然科学版),2018(1).

[6]王新越,候娟娟,韩霞霞.中国特色小镇空间分布特征及影响因素研究[J].规划师,2018,34(1).