阐释学语境:中国立场与世界视野的当代文论

2019-09-28麦永雄

内容提要 西方闡释学历久弥新,当代阐释学以“视界”(horizon)为基核。任何个人、族群乃至文化主体皆有其立场和视界限度。因此,在当代美学家德·穆尔教授倡导的跨文化阐释学语境中,前现代独白型文化需要视界拓展以加强异质文化交流,现代对话型文化关注视界融合及视界冲突,而后现代万花筒式的文化互嵌互动形态,则将视界播撒、转化生成等文化间性问题提上了议程。借镜西方文艺美学的前沿发展,我们可以把阐释学与“间性论”(interality or interology)相结合,探讨中国学术立场和文化自信的学理性依据,从文化交往合理化的世界视野审视和评骘当代若干代表性的文学阐释图式,以期丰富文艺美学的理论形态,促进新时代中国文化自信与当代跨语境文论建设。

关键词 跨文化阐释学 视界与文化间性 阐释图式 文化交往合理化 当代文论建设

〔中图分类号〕I206 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2019)09-0043-09

西方阐释学作为东方文艺美学当代化和国际化的重要理论参照系,历久弥新,有着源远流长的思想传统和当代重要的学术发展。传统阐释学经历前现代独白型文化、现代对话型文化和后现代播撒型文化等嬗变,在全球化与电子化加速时代和万花筒式的当今世界生成跨文化阐释学。它重视不同文化视界的间性或交互性,具有重要的东西方思想会通价值和异质文化合理化交流的意义,从而构成了当代文艺美学和新时代文论建设的重要语境。

导言:西方阐释学重要轨迹与节点的快速扫描

西方语境的“阐释学”(hermeneutics)一词,源于古希腊神话奥林匹斯山的神使赫耳墨斯之名,含有“翻译和解释”之义。耐人寻味的是,英文《维基百科全书》指出:赫耳墨斯既是“众神的使者”,也是语言和措辞的发明者、翻译、撒谎者、小偷与骗子。正如苏格拉底所指出的那样,语言具有揭示或隐藏的力量,并能以一种模棱两可的方式传递信息。因此,赫尔墨斯与希腊语言观密切相关,具有真理与谬误纠结的性质,据说他喜欢看到其信息让接受者惶惑不安的样子。①《斯坦福哲学百科全书》指出:解释是一种无所不在的活动。古希腊具有高度发达的解释实践,诸如针对神谕、梦、神话、哲学和诗歌作品,以及法律和合同的形形色色的解释。古代阐释学作为一种较为系统的活动,其起源可以追溯到荷马史诗的解释学。阐释学作为一门方法论学科有着悠久的历史,它为有效地处理富有意义的人类行为、文本和其他材料的解释问题提供了一个工具箱。②概言之,阐释学包括异质语言文化之间、不同现象、事件或视界之间解释、误解、理解和交融的理论旨趣。

在当代西方文艺美学语境中,阐释学是关于人类理解与解释的实践与理论的一种哲学反思。追溯西方阐释学传统,可以看到阐释学从神学注释-文本阐释-人文科学-哲学反思的发展轨迹和一系列重要节点。16世纪阐释学作为一种神学注释的方法出现,而在19世纪和20世纪则拓展成为文本阐释的普遍方法(施莱尔马赫)和人文科学(Geisteswissenchaften)的常规方法(狄尔泰),最终成为关于人类状况的一种哲学反思(海德格尔、伽达默尔、德里达)。在西方思想文化领域,“阐释学”形成了一门具有古老悠久传统的学问,呈现了一系列繁复艰涩的理论方法和话语实践(如欧洲古典学者对“荷马史诗”的解释、中世纪神学与美学对“圣经”微言大义的诠释和但丁著名的“四义说”,以及现当代蕴涵复杂的哲学解释学),涌现出一批思想精深的代表性哲人(如亚里士多德、奥古斯丁、施莱尔马赫、狄尔泰、海德格尔、伽达默尔、利科、德里达等)。本文拟特别评述当代著名国际美学家约斯·德·穆尔教授“跨文化阐释学”(Intercultural Hermeneutics,或译为“文化间性阐释学”)要旨,了解西方阐释学在当代美学界重要的前沿发展,进而以中国立场的反思助益世界视野的当代文论建设。

一、 当代跨文化阐释学:德·穆尔论“视界”与三种类型

当代世界万花筒式的全球化与数字化社会文化形态,生成了众多跨界、交叠、互渗和增殖的第三空间或滑动的阐释学语境,由此催生了穆尔教授倡导的“跨文化阐释学”。

约斯·德·穆尔(Jos de Mul,1956- )是荷兰鹿特丹艾拉斯穆斯大学人类与文化哲学教授、美国密歇根大学客座教授、中国复旦大学客座教授。2007-2010年任国际美学学会主席。作为中-欧文化与学术交流的重要使者,德·穆尔多次造访中国,曾在北京、上海、武汉、开封、桂林、广州等地做过学术演讲和学术交流。笔者曾翻译德·穆尔教授重要著作《赛博空间的奥德赛》(2007)和《命运的驯化》(2014),并于2010年底邀请他在广西师范大学独秀大讲坛作“Horizons of Hermeneutics: Intercultural Hermeneutics in a Globalizing World”的精彩演讲,于2014年8月在广州“第三届南方国际文学周”与他进行了跨文化美学对谈。本文以德·穆尔教授关于阐释学视界演讲的PPT和同题论文作为主要引证来源,以下酌情标明。德·穆尔教授思想敏锐而深邃,关注前沿与重大问题,治学甚勤,著述丰赡,具体情况可查阅其网站http://www.demul.nl。他的多部著作已迻译成为中文,进入中国学术领域,包括《赛博空间的奥德赛:走向虚拟本体论与人类学》(2007)、《后现代艺术与哲学的浪漫之欲》(2010)、《有限性的悲剧:狄尔泰的生命释义学》(2013)、《命运的驯化:悲剧重生于技术精神》(2014)等。

德·穆尔教授非常重视人类特定的“经验视界”限度与特质,他的“跨文化阐释学”思想,主要见于其重要演讲录和同题论文“Horizons of Hermeneutics: Intercultural Hermeneutics in a Globalizing World”(《阐释学视界——全球化世界的文化间性阐释学》)。德·穆尔教授的“Horizons of Hermeneutics: Intercultural Hermeneutics in a Globalizing World”,曾提交北京师范大学“传统与当代世界”国际研讨会(2009),它的中英文版分别刊载在《外国美学》2012年第20期(麦永雄、方頠纬译)和Frontiers of Philosophy in China(《中国哲学前沿》,vol.3, 2011,pp.629~656)。2018年10月18日,中华美学学会会长高建平研究员在学会“微信群”里推送了该论文的中译文。李庆本教授随之跟帖说:“这是一篇非常重要的文章。我已经读过多遍。可惜国内学界对跨文化阐释学不太关注。”本文或许可以在某种程度上弥补这一缺憾。穆尔创造性地将三种阐释学类型与前现代、现代和后现代社会文化语境密切联系起来,从而赋予古老弭新的西方阐释学以当代美学蕴涵,以明快的风格阐发深奥的阐释学肌理,对全球化语境中的美学间性和跨文化交流问题作了特色斐然的阐释学解读,对当代文艺美学和新时代文论建设富于思想启迪意义。

1.跨文化阐释學的逻辑起点:“视界”及其限度

在中外文词典上,关键概念“视界”(horizon)的基本义是“地平线”,即目力所及的范畴与时空。如陆谷孙教授主编的《英汉大词典》horizon的前两个义项为:1.地平线。2.(知识、思想、经验、阅历兴趣等)范围、眼界、视域、见识。陆谷孙主编:《英汉大词典》,上海译文出版社,2003年,第844页。中国文艺美学界通常将horizon译为“视界”“视域”或“视野”。在20世纪80年代中国学界引介西方文艺美学理论方法“热潮”中,哲学阐释学的“视界融合”“期待视野”等话语进入中国学术肌理。

在跨文化阐释学语境中,当代阐释学以“视界”为基核,人类的“经验视界”(the horizon of human experience)是其逻辑起点。在大千世界,人类的视界颇为特殊。动物界的变色龙可以转动眼睛捕获猎物,而蜻蜓、苍蝇、蜜蜂等昆虫功能强大的复眼具有几乎无死角的视界。迥异于它们的视界,人类的“经验视界”只能观看正前方一定范围的景观,而无法看到脑后的世界(图1)。

人类作为宇宙万物的一个物种,具有迥异于众多动物的独特的经验和意义的视界。在德勒兹差异哲学“生成生命”(becoming-life)的生机论中,“我们所感知的现实(actual)世界是由虚幻(virtual)之流构成的。颜色是人将光线现实化的结果,音乐是人将声波现实化的结果,但是还有其他生物将光线和声波加以现实化的方式”。例如响尾蛇的单色视界,蝙蝠的声波视觉化途径,雌雄蛾子、鲸鱼、大象之间交流的次声,都迥异于人类将声波现实化的途径或方式。麦永雄:《德勒兹哲性诗学:跨语境理论意义》,广西师范大学出版社,2013年,第53页。德·穆尔教授认为:在阐释学的历史上,“视界”通常用来表达人类经验的基本限度。人类与人类文化在时间与空间上都有局限性。我们无法完全逃离自己的经验、预期和意义的视界。因此,自我中心主义与种族中心主义从来就无法(完全)规避。拥有一种视界不(仅)是一种障碍,也是阐释学理解的前提。“我们总是生活在特定的时空与视界中,既有许多熟悉的经验视界和表达方式,甚至习焉不察,无需(多加)解释便可理解与沟通,同时也有一些表达方式受时空所囿,往往远离了我们司空见惯的经验视界的中心,因而颇感陌生和怪异,疑虑丛生。”[荷兰]德·穆尔:《阐释学视界——全球化世界的文化间性阐释学》,《外国美学》2012年第20期。因此,“阐释学视界”(horizons of hermeneutics)作为全球化世界的文化间性阐释学核心概念,决定了人类主体与文化的立场与特性。它既具有显而易见的限度,同时又是跨文化交往的逻辑起点。

2.跨文化阐释学的三种类型与哲理意义

德·穆尔教授的跨文化阐释学以“经验视界”的概念作为理论起点,文化间性充满了隔膜、碰撞和误解的形态或现象,因而阐释学有助于异质文化之间彼此际遇、交流、理解和互释。跨文化阐释学从既区分又交叠的辩证关系归纳了全球化语境中三种类型与特征:独白型的前现代文化具有视界拓展的特征;对话型的现代多元文化具有视界融合的特征;万花筒型的后现代文化具有视界播撒的特征。

(1)独白型的前现代文化需要“视界拓展”

跨文化阐释学的第一种类型旨在描述独白型前现代文化的“视界拓展”(widening of ones horizon)问题。基于任何个人、族群乃至文化主体的经验视界皆有其立场和限度,因此,前现代独白型文化需要拓展视界以加强异质文化交流,取长补短,健康发展。在西方阐释学史上,19世纪德国哲学家弗里德里希·施莱尔马赫和威廉·狄尔泰是重要节点,他们系统推进了阐释学视界的哲学阐释。德·穆尔以中西文化的际遇为例,阐释了它们相对隔膜的前现代独白型文化亟待“视界拓展”的题旨(图2):

前现代文化相对封闭,传统几乎不证自明,具有地方性知识与独白型视界相结合的特征(当今世界一些地区或族群仍然如此)。在此情况下,跨文化阐释学在理论上聚焦于“视界拓展”,旨在重构异质文化和“他者”的生活经验与文化表达方式。狄尔泰的阐释学在拓展我们关于异质文化的知识范围方面具有重要意义。我们在理解过程中,通过视界拓展而将自己置于他者的处境,重新创造和重新体验生活经验,从而攫住意义。“视界拓展”是动态的,可以在美学理论与文化实践上不断得到丰富,它的优点是有利于打开新天地,提升人生智慧,更好地理解自身文化的局限性。其缺陷或陷阱则在于“种族中心主义的侵占”(ethnocentric appropriation),因为我们总是从自身的视界限度出发去解释其他文化,试图归化“他者”。况且,本土文化的视界往往会自视优于异域文化。全球化和本土化构成文化际遇的张力,历史上有着大量的视界限度的例证。譬如,西方哲学家约翰·威尔金斯、黑格尔等就是从拼音字母的视界误解了汉语,贬损其“不完美”“缺乏精确性”。因此之故,前现代独白式的阐释学并非属于“天真无辜的”理解。阐释者的前理解和经验视界与生俱来的基本限度,决定了文化意义上的自我立场、主体审视和种族中心主义无法完全避免。

(2)对话型现代多元文化兼具“视界融合”与“视界冲突”

跨文化阐释学的第二种类型聚焦于对话型现代多元文化的“视界融合”(fusion of horizons)。这种对话型阐释学以伽达默尔为代表,是现代多元文化范畴的一种生产性实践和意义建构。狄尔泰侧重阐释学理论,而伽达默尔则强调实践的重要性。视界融合也可以被理解为是一种寻求共同语言的尝试。时空间距离与其说是障碍,无宁说这是理解生生不已的源泉。伽达默尔认为理解惟有基于某种前理解才有可能,而偏见恰是理解的前提条件。“效果历史”(Wirkungsgeschichte)的概念使我们将理解的对话过程定义为“视界融合”。效果历史从来就不是客观化的,而是担负着工作和阐释的双重任务。伽达默尔《欧洲的遗产》(1989)强调我们应该从差异中学习,倡导多元性的统一模式,将视野拓展到“整个世界,包括中国、印度,还有穆斯林文化”,尊重每一种文化和各民族的独特之处,由此“为人类的团结与福祉作出贡献”。[荷兰]德·穆尔:《阐释学视界——全球化世界的文化间性阐释学》,《外国美学》2012年第20期。同时德·穆尔教授也认为,伽达默尔似乎忽视了跨文化对话和阐释实践中特有的困难,尤其是语言的不对称性。例如,罕有西方人能够用中文说话、阅读与写作,因此目前英语实际上已成了中西哲学美学对话和思想交流的通用工具和国际标准。前现代狄尔泰独白型阐释学具有重构性,而在多元文化碰撞戏剧性加剧的现当代世界,伽达默尔对话型阐释学具有建构性,也更符合现代多元文化的需要。“视界融合”的优点在于,两种不同文化的际遇与对话能够促成共同语言,在第三空间催生新意义,从而能够攫升至更高的普世性。德国哲学家、数学家莱布尼兹与中国《易经》阴阳原则的跨文化际遇堪称“视界融合”的佳例。莱布尼兹的二进制与《易经》64卦的阴阳二元代码经过数世纪的际遇、发展和磨合,最终导致了基于数字化二进制电脑技术的划时代发明,深刻地影响了当代人类生活与文化。但“视界融合”也隐含“视界冲突”,其缺陷是同样具有种族中心主义侵占的弊端。

(3)万花筒型后现代文化的“视界播撒”具有解构论与间性论旨趣

跨文化阐释学的第三种类型凸显的“视界播撒”(dissemination of horizons),是万花筒型后现代文化的表征,充盈着解构论和间性论的旨趣。这是跨文化阐释学中以德里达为代表的阐释学第三种类型——“视界播撒”阐释学。它以“文化间性和混杂性”(interculturality and hybridization)为特征,可以打破任何特定的语境或视界,以开放性的方式生成无限的新质。这种视界播撒可以向四面八方拓展,没有终结。如德里达采用把一个语言意象“嫁接”到另一“枝条”,这样的语境转换可以源源不断地生成新的意义。德·穆尔举隅说:文化并非是同质而静止不变的。我们应当记得,传统的荷兰之花郁金香来自于土耳其与阿富汗,意大利典型食品通心粉则是数世纪前由马可·波罗从中国带到意大利的。当这些元素从一种文化传入另一种文化时,就被嫁接、移植到新语境而生成新意义,从“异化”变为“归化”。这种“视界播撒”的优点在于:它是全球跨文化主义万花筒般现实的最恰当的模型,其缺点则是有可能受到“種族中心主义的征用”。

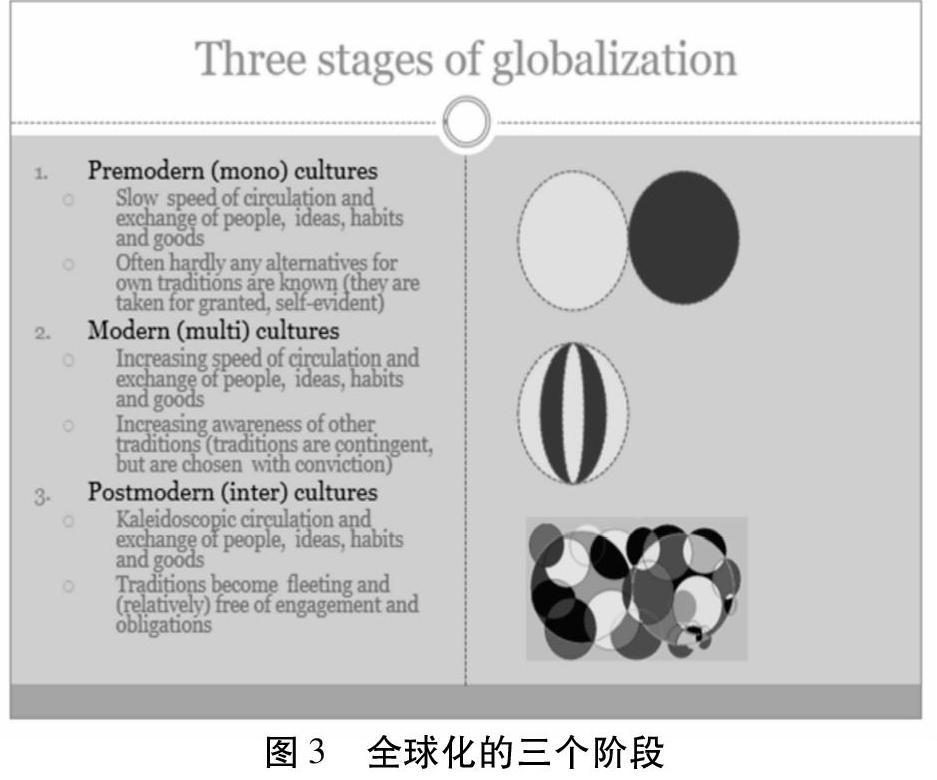

德·穆尔强调“视界”概念在跨文化语境具有至关重要的意义,认为以狄尔泰为代表的第一种重构阐释学凸显理论性,以伽达默尔为标志的第二种建构阐释学趋于实践性,而以德里达为范式的第三种解构阐释学旨趣则是意义的一种后现代审美嬉戏,是一种美学的多声部。它们共同构成了全球化的不同阶段(图3)。

概言之,全球化在历时性维度包括前现代、现代与后现代文化三个发展阶段;而在共时性维度,在当代世界(甚至在某个国家内)三者可以交叠共生。[荷兰]德·穆尔:《阐释学视界——全球化世界的文化间性阐释学》,《外国美学》2012年第20期。跨文化阐释学的三种类型各具优点:视界拓展有利于丰富和重构自我与他者的经验、视界、生活;视界融合催生新的知识与实践;视界播撒则意味着全球化世界蕴含着无数“微细间性”(micro-interalities),由此新时代跨语境的游牧美学成为可能。

二、 阐释学的思想启迪:中国立场和文化自信

跨文化阐释学富于思想启迪性,促使我们在其语境中至少需要反思两个问题:1.中心主义(视界)的利弊与中国立场的学理性问题。2.和而不同对话中的主体性与文化自信问题。这些反思,能够助益我们更好地推进文化交往合理化,促进当代跨语境文论的建设。

1.中心主义(视界)的利弊与中国立场

在当代文艺理论领域,“中心主义”可谓臭名昭著。由于西方解构论和各种“后主义”兴起,形形色色的多元论、开放性、流变性理论话语趋于时髦,而传统的二元论与中心主义观念等遭到质疑、挑战与颠覆。譬如,西方中心主义受到比较文学与后殖民批评的抵抗,而菲勒斯-逻各斯中心主义菲勒斯-逻各斯中心主义(Phallogocentrism)的构词法是“菲勒斯”“逻各斯”与“中心主义”的拼缀 ,即Phallogocentrism=phallus+Logos+centrism。则成为女性主义理论和解构论哲学批判的标靶。但是现在看来,跨文化阐释学的学理性可以重新激活我们对这种反中心主义观念的反思,辩证地审视中心主义(视界)的利与弊问题,由此确立阐释学语境的中国立场的合法性与合理性。

跨文化阐释学关于“视界”,以及重构、建构和解构阐释学的三种类型的解释,都蕴含着中心主义利与弊的问题。视界是人类生命形式的限度之不可分割的样态,无可避免地迫使主体进入自我中心主义和种族中心主义的位置。鉴于“视界”这种至关重要的限度与特质,上述“三种阐释学皆无法完全逃离自我中心主义和种族中心主义”。“视界拓展”之利在于破除独白型前现代文化的局限性,“视界融合”的优点在于促成对话型现代文化的新质或第三空间,而它们皆有“种族中心主义侵占”(ethnocentric appropriation)的弊端。至于“视界播撒”之利,则体现在它契合于万花筒般后现代社会文化,但仍然需要警惕其“种族中心主义征用”(ethnocentric expropriation)的缺陷。

德·穆尔教授认为,种族中心主义本身无可避免,因此不应当被妖魔化。这是一种具有辩证意味且意义丰赡的关联域:中心主义视界既是障碍,同时也是理解与交流的条件。[荷兰]德·穆尔:《阐释学视界——全球化世界的文化间性阐释学》,《外国美学》2012年第20期。目前我们能够努力采取的最佳方式是“反思性的种族中心主义”(reflective ethnocentrism)。在阐释学语境中,这种自我中心主义“不可避免的属性”(the unavoidability),为中国立场和文化自信提供了学理性的依据与支撑。易言之,中国学者审视与讨论学术问题,中国立场、民族经验和汉语视界无可回避,应该理直气壮地予以坚持与践行。

2.和而不同对话中的主体性与文化自信

主体是伴随着“上帝之死”而来的一种现代哲学观念。主体性问题是当代文艺美学领域极为重要的问题框架,蕴含着自我与他者的复杂关系。中国比较文学界历来十分重视民族国家之间的“跨文化对话”,一些代表性学者所倡导的和而不同、求同存异的“新人文主义”凸显了中国传统文化特征和东方智慧。跨文化阐释学也从审美人类学维度提醒人们:我们作为人类文明的共同体有着相通的审美体验,不应该夸大“视界冲突”。实际上,我们既被不同文化、学科或领域的视界和话语所影响,以及被动塑形,同时又生存于动态多元的视界且不断地进行自我调适与主动建构。视界冲突与文化建构并行不悖。人类共享的经验视界和审美情感能够跨越文化的藩篱,消弭不同文化主体之间的隔膜与误解。麦永雄:《多元之美与文化博弈:当代国际视野中的东方美学》,《中南民族大学学报》(人文社会科学版)2011年第1期。国际美学协会2006年在中国成都举行的“美学与多元文化对话”学术研讨会以“文化间性转向”为题旨,倡导异质文化之间多声部的“杂语共生”,善于彼此倾听。高建平:《走向世界的东方美学》(“文化间性与美学对话”专栏主持人语),《东方丛刊》2008年第1期。由此启迪我们不必在时机尚不成熟、主体之间不平等的情境下进行尴尬的“对话”。近期高建平研究员指出了当代西方与古代中国之间的思想交流中存在着古今错位的一个耐人寻味的现象:比较文学界人们耳熟能详的“跨文化对话”实为当代西方人喜欢“跨”到中国古代,而中国人则偏爱关注和追踪当代西方最流行、最前沿的学术思想、理论话语和新潮学说。高建平:《在交流对话中发展中国文论》,《探索与争鸣》2016年第11期。而德·穆尔的跨文化阐释学关注的并非是古今错位,而是强调跨越限度、视界融合、语境交叠的互补互阐互证。主体文化与异质文化之间,尤其需要践行文化交往合理化原则。

尽管如此,我们仍然需要清醒地认识到在视界冲突与文化博弈条件下主体间性的乌托邦色彩,加强文化自信。当代西方文论的“主体间性”既有合理化沟通的建设性蕴涵,又具有潜在的违逆公平正义的语言文化暴力。因此,在阐释学语境中,中国立场与文化自信需要中国学者加强自己的“本钱”和“底气”。我们要拿得出自身有特色的文艺美学思想和有学术价值的理论话语,让异质文化的同行听到、理解,进而受到尊重,而不是身处弱势话语的卑微之位,却一厢情愿地热衷于与强势话语进行所谓的“跨文化对话”。中国视界的跨文化阐释学应当做好自身的文艺美学创新建设,寻求在平等互惠的“主体间性”的基础上调适视界冲突与视界融合的交叠视野问题。

三、 当代世界视野的“间性论”与若干文学阐释图式

当今全球化和电子化的语境以万花筒视界为特征,主体间性、思想间性、文学间性和文化间性日趋复杂多元,古今中外的文艺美学思想资源加速汇聚,独白型的前现代文化、对话型的现代文化和互动型的后现代文化互相交叠,由此促使当代世界视野的“间性论”问题研究走向理论前台。

当代哲学和美学的“间性论”(interality)关注实体之间的跨界与交叠的牴牾、互动与“生成”(becoming)关系,而不是“存在”(being)关系。

“间性”的英文对应词包括“the in-between”(居间),以及以前缀inter-为标志的构词法。正是由于这种“彼此之间”的互动关系,衍生出兼具开放性、多元性、流变性和增殖性的新空间。笔者曾经以“间性诗学”(inter-poetics)为题,撰文讨论过文本间性、主体间性、文化间性等间性诗学的构成要素。参见麦永雄:《论间性诗学及其当代文艺美学意义》,《广西师范大学学报》(哲学社会科学版)2008年第6期;《多元文化语境中的间性诗学与世界文学观念》,林精华等主编:《外国文学史教学和研究与改革开放30年》,北京大学出版社,2009年。德·穆尔教授认为全球化是一种阐释学挑战,在当代万花筒式的交互文化视界尤其如此。他指出:阐释学的真正核心是不同视界的“这种居间性”(this in-between)。不同文化的际遇意味着跨越边界,陌生的景观、人员、物品、习俗和观念往往需要通过会通性的解释方能理解,跨文化阐释学强调理解和不理解之间的辩证法:“如果生活的表达完全陌生,解释则不可能。如果它们毫无新奇之处,那么解释则无必要”(狄尔泰);“阐释学的工作基于熟悉和陌生之间的极性”(伽达默尔)。[荷兰]德·穆尔:《阐释学视界——全球化世界的文化间性阐释学》,《外国美学》2012年第20期。值得注意的是,上述所谓的“跨文化阐释学”(intercultural hermeneutics)的翻译,只是尊重语言学“约定俗成”惯例的一种权宜之计,以便让熟悉“跨文化”话语的中国学界比较容易接受与认同它。实际上,“跨文化阐释学”术语更确切的中译,应该是“文化间性阐释学”或“交互文化阐释学”,因为要充分注意其“inter-”的前缀所包含的“彼此之间”意蕴。耐人寻味的是,在本文图示3中,德·穆尔教授特别采用Postmodern(inter) cultures一词表述后现代(间性)文化。

目前关于文艺理论“间性论”的思想资源颇为丰富,并且有着重要的前沿性发展。譬如,相关间性理论图式包括爱德华·格里桑的跨文化诗学、奇卡娜诗学的“新美斯蒂莎”图式、传播学的“周边传播”图式、居间哲思的“林菩狱”图式和德勒兹少数族文学图式,以及镶嵌型的“唐人街”和“那”文化图式等。参见麦永雄:《跨文化诗学:族群混杂与身份跨界的理论图式》,《广东社会科学》2019年第4期。如中国的文化经典“易经”,东方的佛禅思想与西方哲人德勒兹和弗卢瑟(Vilém Flusser),皆为间性论的重要思想资源。再如霍米·巴巴的重要著作《文化的定位》“是文学领域与文化批判领域最富于增殖性的著述”,它特别强调了“居间”(in-between)的“横截线”(加塔利语)特质:横截线犹如剖面,呈现出既分离又关联的居间形态。霍米·巴巴的居间概念,横贯了当代西方文艺美学的关键词如文化、身份、种族、阶级、性别等等,让它们“交织互叠”,因而是“最富有创造性的差异形式”。Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London: Routledge, 1994,扉页。近年来,在美国和加拿大等西方英语国家的学术界,“间性论”受到相关专业刊物的重视,如《加拿大传播学学报》,推出“间性论研究”(Studies in Interality)专辑,指出:简言之,间性论作为一个方向,其互动性既具有东亚的禀性,又是西方的重新发现。这个重要概念渗透和影响了人类的哲学、美学、传媒理论、现代科学、伦理学、神话、生态思维、文化人类学、文艺批评、心理学、女性主义等众多领域。“我们见证了从定栖到新游牧、从坚实固体到微细间性的范式转向。”Peter Zhang, “Guest Editorial: Interality and Us,” Canadian Journal of Communication, vol.41, no.3, 2016,pp.379~382. 同时,一系列间性论的国际学术会议召开,也预示了前沿性的学术方向。这些会议包括美国格兰谷州立大学(Grand Valley State University, U.S.A)召开的第一届间性研究国际学术研讨会(2017)、在中国传媒大学召开的第二届间性研究国际学术研讨会(2018)和在广西首府南宁市举行“第三届间性研究国际学术研讨会”(2019)——其会议主题为“文学间性、文化间性:跨学科交流与对话”。总体而言,间性论可以深化阐释学的理论,加强其思想穿透力,有助于我们审视与评骘目前若干文学阐释图式。

从当代世界视野的“间性论”维度审视目前一些代表性的文学阐释图式,可以看到它们“彼此之间”或隐或现的视界冲突和视界融合的交叠形态。中外理论之间、理论话语与文学阐释之间,形成了明显的張力场,从而蕴含着流变生成的新空间。譬如,在西方理论与反理论之争中,美国著名文艺理论史家雷奇对《理论帝国》的辩驳耐人寻味。雷奇主编权威性的《诺顿理论与批评选集》,设置“反理论”板块,也论辩“坏”理论与“好”理论。他针对美国“反理论”派的指责,辩解说:他本人跟大多数理论家一样,既热爱理论,也热爱文学。当代意大利著名文艺理论家、小说家翁贝托·艾柯的“过度阐释”与“开放作品”论,以辩证思想看待文学与理论的关系,建构了三折屏式的开放性-闭合性-序列性的阐述体系。英国马克思主义美学家特里·伊格尔顿的《美学意识形态》曾用“坏的”概念讨论德国哲学和美学,启迪我们追求理论与文学有机结合的“好”文论与文学批评实践,避免臆测偏颇之见和强行预设假想敌。美国斯坦福大学教授苏源熙执笔《美国比较文学学会报告》(2003)对“不读具体文学作品而从事文学研究”的做法予以批评。在中国情况颇为类似,如在中国社科院文学所“文艺理论学科与文艺理论发展”高峰论坛上,金惠敏研究员倡导的“没有文学的文学理论”图式引发争议,高建平研究员回应认为:“文学理论不可能脱离文学”,否则理论就会成为“无源之水无本之木”。中国社科院文学所:“文艺理论学科与文艺理论发展”高峰论坛(北京,2015年4月25日)。这种关于文学理论合法性危机的争议,与欧美理论与反理论之争异曲同工,是国内中外文论界关于理论与文学张力场的一个富于意义的“事件”。

上述张力场的力量催生了若干具有典型意义的阐释范式。包括意大利著名学者艾柯的“过度阐释”,中国学者张江教授的“强制阐释”“本体阐释”和“公共阐释”,曾军教授的“有效阐释”范式,朱国华教授的“新拿来主义”观点,高建平教授“在交流对话中发展中国文论”的途径,等等。详见麦永雄:《当代西方文论范式转向》,中国社会科学出版社,2019年,第371~380页。它们之间或多或少存在着理论对话关系。

近年来张江教授的“强制阐释”“本体阐释”和“公共阐释”图式引起文艺美学界的重要关注,它们是对艾柯的“过度阐释”进行中国化转换的话语范式。张江教授提出当代西方文论的根本缺陷是“强制阐释”,并与国内外著名学者对话,刊发了系列笔谈或论文。由此,“强制阐释”成为当前讨论“西方文论中国化”绕不过去的一个重大问题。“艾柯于1990年在剑桥大学与理查德·罗蒂、乔纳森·卡勒等人就阐释之边界展开的辩论。这场讨论……使文学批评从信马由缰的失控状态回归到作者和文本规定的限度,关注阐释的可能性、有限性等问题。时隔二十余年,学者张江提出‘强制阐释的概念……既是阐释学链条的延伸,也是对中国现当代文学发展的反思。”李啸闻:《“过度阐释”与“强制阐释”的机理辨析》,《文艺争鸣》 2015年第10期。张江认为当代文论重建路径应该由“强制阐释”转向“本体阐释”和“公共阐释”,拓展和深化了理论与文学的张力场的论争。在前述跨文化阐释学语境中,张江教授的思想观念立足于中国学术立场,具有强烈的问题意识和质疑精神,对于从事西方文论研究的学者尤其具有思想范式的启迪意义。

中西文论对文学和理论牴牾的关注,经历了螺旋式回归,生成了审视世界文论的跨语境视野。曾军教授倡导“有效阐释”图式,他以多维时空为框架,把当代中国文论话语体系的理论建构视为一个古今中西思想汇聚、互动与生成的过程,因而要以开放包容的心态,展开对中国经验和世界经验的理解,增强中国文论话语阐释力。曾军分辨了以西释中的两种类型——西方学者阐释中国经验和中国学者以西方文论话语理解和阐释中国经验;论证了三种阐释方式——“跨文化比较”“以中国经验印证西方理论”和“以中国经验来修正西方理论”。他认为,“西方文论”不过是一套域外理论范式和话语体系,容易水土不服,它本身无法圆满完成阐释中国经验的任务。而走向文论话语的有效阐释,则要破除僵硬的二元论思维,超越“中西”之别的窠臼。因为西方文艺美学进入中国语境,经历了“理论的旅行”和“翻译的转化”乃至重释,已经是中国化了的西方文论。因此,我们既要坚决反对简单套用西方文论去简单粗暴地强制阐释中国经验,也要重视运用中国经验,发出中国声音,参与西方文论议题的讨论,基于中西文化的共同经验,关注共同问题,创造中西方文论话语真正的对话交流空间。“有效阐释”包括中国经验阐释有效性与世界经验阐释有效性的文论会通问题。曾军:《西方文论对中国经验的阐释及其相关问题》,《中国文学批评》2016年第3期。曾军的“有效阐释”论,丰富了理论与文学张力场的学术对话。

朱国华教授的“新拿来主义”观点颇具价值,他倡导学术原创,践行中西方互补,认为:目前西学中国化仍然非常重要,需要相当程度的忠实输入,这是中国学术原创未来的基本前提。在中国,人们不遗余力地译介西方思想大师,趋之若鹜,但是罕见权威的研究者、国际性的会议或高端论坛,亦难见中国学者的身影。更有甚者,竟然有不少西学研究者似乎不懂外文,很少采借西方文献,只能依赖中文译著(而不少中译本又不信不达更不雅,问题丛生)。许多西学研究者孤芳自赏、“自娱自乐”,而本土文化的研究者往往满足于就事论事,重描述而轻分析,缺乏真正的问题意识和理论视角,把学术最低层次的材料准备工作“视为学术研究的目的”。面对这种现状,我们必须诚实地进行批判性反思,正视我们人文学科的不足,摈弃抱残守缺的心态,遵循“澄怀观道,虚己以听”的原则,超越形形色色的民族虚荣心和文化自卑感(包括以自大形式表现出的自卑),秉持鲁迅精神:“运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”朱国华:《漫长的革命:西学的中国化与中国学术原创的未来》,《天津社会科学》2014年第3期。笔者认为,除了上述各种阐释图式外,长期以来文学研究确实还存在比较明显的“阐释不足”情况。西方文论中国化的漫长革命,要求我们否弃画地为牢的狭隘心态,宽容开放,打破中学与西学之间看不见的壁垒,让西学接地气,启睿智,努力践行学术原创性的努力。

世界视野的文艺理论与批评形态极为丰富,文艺思想互相生成日益成为重要发展趋势,间性文化意蕴往往根据语境的不同而变化多端。尤其是在德·穆尔上述的万花筒式的交互文化视界中,跨语境诗学比传统比较诗学更为开放,它不再拘泥于是否“跨民族、跨语言、跨文化……”等画地为牢的“比较”规则,而是以阐释学和间性论相结合的交互视界和滑动语境探求意义的变异。因而它更為切合理论与实践的关联域,更为细致丰赡——尤其是面对散居族裔文学批评、种族混血文化和少数族文学,也更为符合当代学术思维的多元流变、开放互动的特征。上述“间性论”与德勒兹的“生成论”(《千高原·块茎》论述的黄蜂与兰花互为生成的“双赢”形态堪为佳例)、巴赫金的“超视”“外位”关系、人类学研究的“主位”“客位”话语之间有着交叉互补、互阐的理论空间。

总括而言,在当代哲学、美学以及人类学等领域,跨文化阐释学实为一种跨语境的“文化间性阐释学”或“交互文化阐释学”。德·穆尔教授以“视界”为逻辑起点,对主体立场的合法性和文化际遇的多样态作了精彩的论析,有助于我们在学理上立足中国学术立场,加强文化自信,进而采借间性论以评骘世界视野中的当代若干文学阐释图式。当代万花筒式交互文化的阐释学视界,警示异质文化之间要秉持交往行为合理化和平等互惠的原则,同时启迪我们应该重视不同语境的动态“生成”间性,而不囿于静态的“存在”关系,由此在跨语境诗学的世界视野中促进当代文论建设。

作者单位:广西师范大学文学院

责任编辑:魏策策