藏杂杂说(二十)

2019-09-26韩天衡

文/韩天衡

清翡翠笔洗

在我与日本诸多古玩店及古董商的交往中,在对玉和翡翠的认知上,他们似乎重玉而轻翠,在价格的定位上也体现了这一点。诚然在清代翡翠中也很少见到极佳的材质,尤其是较大的,即如台北“故宫博物院”被誉为镇馆三宝之一的翡翠白菜,就材质而言,也非可人的上品。我猜想,这也许影响到日本人对清代翡翠整体的判断。

此翡翠笔洗琢为莲叶状,种好色好,俏色巧用,有夺目撩人的相貌。水勺取红珊瑚一截,配以鎏金小勺,益显华贵。此笔洗配莲芽、莲蓬与杆枝缠绕而空灵的紫檀扁座,其本身也是一件精美的艺术品。两美相匹,主次有序,益见其曼妙。

二十年前得自东京都古肆,价较玉雕便宜多多。自幸乃天赐之物。

清于准铭寿山桃花芙蓉笔洗

寿山芙蓉石是叶蜡石中的名品,而加良山出产的芙蓉,以清初将军洞所出冻石最享盛名。芙蓉历来以白色居多,白洁晶莹,雅妍素净,世称白芙蓉。然而换角度讲,红色是其中极少见者,故也益见珍贵。

此为彼时所罕见之桃红芙蓉晶,所谓“晶”者,是比“冻”更见通透有灵性的石品。由名匠制作为桃形笔洗,并以象牙作座,上嵌珍珠、南红,且在沿边一片淡红色块处,俏色雕一蝙蝠,寓福寿之意。笔洗中腹作隶书铭词,署名莱公。此非庸常之人,乃清初两袖清风,一身正气的廉吏—两江总督于成龙之孙于准。于准也曾官贵州、江苏巡抚,为官一如其祖,殁于雍正三年(1725)。据现今的社会学家的实地调查,自于成龙以廉正治域、廉洁治家,至今三百多年,朝代更替,风气沿革,于氏后人不腐不染,清白传家,为世称颂。倘从家族史角度上去考虑,也堪称百家姓中少见的一个典范。

明铜鎏金如来大佛

时在1998年冬,去日本东京探望女儿因之。她告诉我,明天起,有全日本的古董展销会。我是急性子,十点开场,我九点就等在门外,心想总有所获。站在寥萧的朔风里,居然心里还热乎乎的,精神的力量呗。

四个楼面,先旋风似地转一圈,在三楼的摊屋里见到了这尊明代的铜鎏金如来大佛,高二尺,制作精湛,既铸复剔,开相肃穆,一派庄严气象。店员忽然发声,女儿翻译说:韩教授,您来日本了?居然是南青山池田古董店的小老板。老熟人,价公道,讲定翌日十点付钱。傍晚女儿提醒我,日本银行取钱如向它讨债,没有两个小时不成,要有思想准备。我特地叫她晚上打个电话给老板,请他转告儿子,要十一点才去付费。第二天十一点到展会,小老板吐了口粗气,对我女儿说,亏得十点钟时他打了个电话给父亲,父亲说忘了告诉他,这尊佛差点被别人请走了。

原来,昨天我离摊屋才五分钟,来了两个香港人,坚持要此佛。说已卖出,此人说:加钱,教他让出。小老板说,人家是艺术家,不做生意的,加钱也不会让。香港人又追问:此人明天何时来付钱,答,十点。“那好,他十点不准时付钱,就得卖给我!”那香港人扔下狠话。“果然十点韩先生未来,而此人准时而至。好在我打了个电话给父亲,才知道您十一点到,差点就对不起韩教授了。唉,真是佛缘呀。”当然,我也赞赏、感谢他的周到细心。日本人往往心细如针。

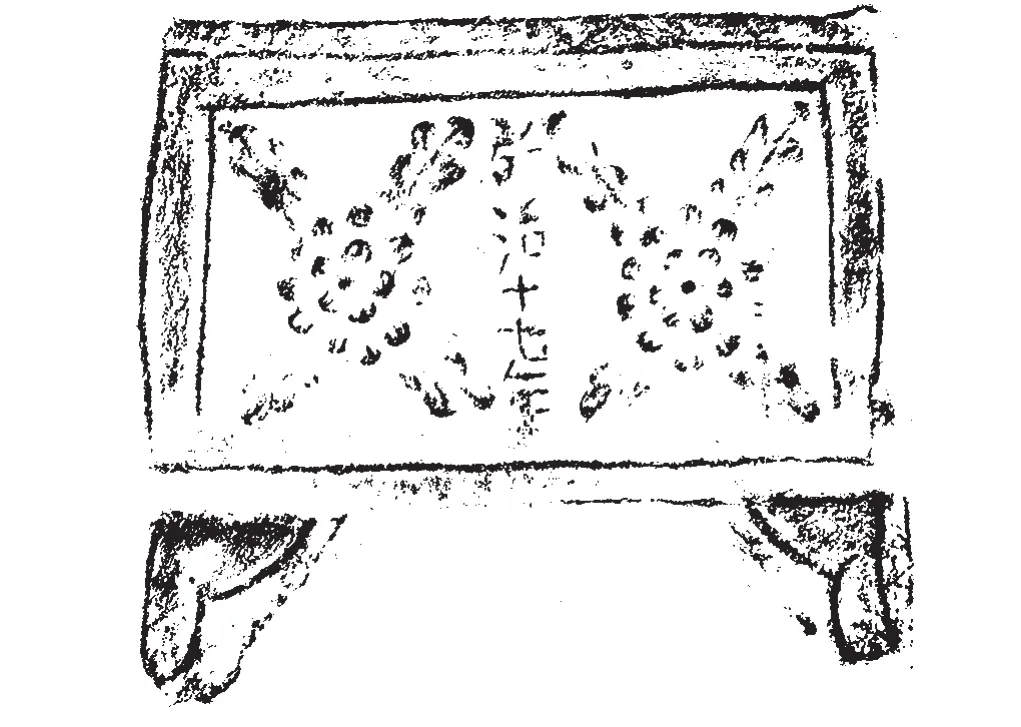

明弘治十七年铁暖砚

研墨,对于以往的文人来说是个不轻松的体力活,拿老辈中的书法大家来说,每天晨起研墨一钵,就得两个小时。稚柳师曾告诉我,抗战在重庆时,沈尹默先生即如此(彼时已有墨汁和墨膏,但质量及效果均差)。此外天寒地冻时,水入砚即冰,笔蘸墨即冰,别讲写出好字,要将一张字顺畅地写完都不易。气候的年年变暖是事实,我在儿时冬天写字就常会有此情况。先人智慧,就发明了暖砚。暖砚也有多种材质的,但以铁铸为大宗,底部置炭火则墨汁不至冰冻。冬置此砚,既可取暖,腕指双畅,且无碍文思泉涌。

此铁砚四壁图案简洁多空隙,既有装饰性,又便于烟火之四向消散,很科学。砚之正壁所铸“弘治十七年”为公元1504年。铁砚易锈蚀,传世达五百年的不多,而有年款者益稀,珍贵可知。

吴昌硕“安平太”印

《道德经》第三十五章有句:“执大象,天下往,往而不害,安平太。”吴昌硕在其篆刻风格的高峰期,取“安平太”三字刻了这方印。从史料考证,可知此印为自用,后送给忘年的诗友诸宗元,此即我二十年前由中介收得之吴刻贻诸氏四印之一。这方印是吴氏开创“做印面”的代表作。印刻得极深,一点八厘米的圆印,深达四毫米,从而对线条以披削斫破种种手段并用兼施,去营造空灵、虚脱、古茂、天成的风神。其实破印面不难,难在破而不杂碎,破而出神采。故近百年学缶庐“做印面”的人无数,却成功者鲜,其难可知。做印面是吴氏空前绝后的创造,而灵感则来自“汉烂铜印”,他虔诚地学习古人的印艺,更注意到天工对入土铜印腐蚀锈烂所产生的异趣,从人工加天工的“两度创作”里,他睿智地化腐朽为神奇,开创了乱头粗服、古浑雄强的印风。单善学又擅化这一点,就给了我等后来攻艺者太多的启迪。

收藏者非尽为藏也,可用不用可惜了。此佳印,如今我经常用以钤盖在自创的书画上,借点力,得点气。

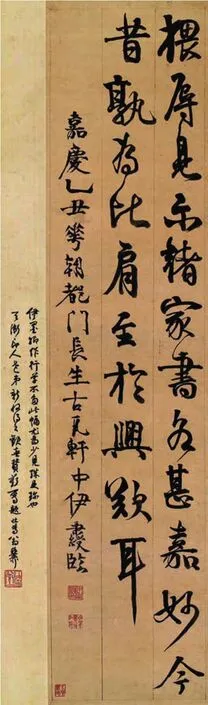

清伊秉绶行书轴

前面谈到伊秉绶书起十代之衰的隶体,续写了书艺在晋唐后决非日薄西山的一段辉煌。我从他那近乎不可思议,奇瑰别致到极至的隶体里,似乎感悟到他出人意想的理念和得天独厚的禀赋。也许是我的一种私爱,在隶书方面,他当得千古一人。

但对他的行楷书,我则缺乏歌颂的激情,缘于他少了隶体上那种出类拔萃的独创性,明显地有着步趋明代李东阳书风的痕迹。听说他的行楷书也很值钱,可我总认为,在隶书上他是不折不扣的“人以书贵”,在行书上则多少渗杂了“书以人贵”。诚然,他的行书也还是高明的,这仅是相对他的隶书比较而言。至于那些低层次的千奇百怪的“书以人贵”,则跟伊氏是不可同日而语的。

这件行书轴写得还是相当精彩的,1991年以一千五百元购得,稚柳师曾寓目,洵称“尤为少见,殊足珍也”。写到这里,自忖是实话实说,不知伊公会否因我的褒隶贬行而翻我的白眼呢?权当我“童言无忌”,如何?

明程筱野制墨

二十世纪九十年代中期古墨尚未入藏家的法眼。其实好书画之人,无不爱墨。近代叶恭绰、寿石工、张大千、周绍良等都是藏墨大家。在1960年前后,我也买过不少同治光绪墨。记得1965年游合肥,师兄童雪鸿知我有安庆行,曾嘱我购同光旧墨数锭。其时安庆有一小街,皆为墨铺,陈列出售的均是同光旧墨,质地精良,其价在一二元之间。在当时即是全国未见的一道独特风景,至今流连。其实这一时期的墨锭,非但制作精良,因参入麝香、冰片等贵重药物,研磨之际,满室生香。

二十世纪九十年代初期,周日得暇逛古肆是我唯一乐趣,初见此墨,以为前人研去小半。细审,知是明墨,为百不一见之物。购归考证多时,方知其侧署款程筱野者,乃明代大制墨家程君房早岁使用之字号,故制作不若后时之奢贵。然此墨未见世有记载,尤可宝也。

明漆器执壶

2001年,在日本与儿子无极会日本东京都国立博物馆副馆长西冈康弘,君为研究中国漆器权威,请饭时谓:日本是中国古代漆器的宝库。这句话提示了我。彼时日本市场上这类古物既多且便宜,就教无极留意收纳。此明代麒麟纹剔红葫芦执壶,为金属胎,剔刻生辣,即其一也。时在2003年,在一古肆见,店主称价二百万日元(约十三万人民币),但因已报名参予美术品展览,暂不出售。给其订金,拒收,告半年后可以售你。我以国内购买之经验,自忖此事黄矣。不料半年后接到店主电话,称可以来取壶了。取壶时店主说展览时有人出高价求售,因事先已答应我,不可违约(其实,并无协议),不仅按原价,且还附有所出版的图书。飞走的天鹅竟然回家了,事出意外,欢喜无量。诚信这东西可贵,往往是用钱都买不来的。