清代安徽政区分等与地方社会治理

2019-09-26易山明

易山明

(安徽大学 历史系,安徽 合肥 230039)

近年来,有关清朝国家治理模式的研究愈来愈受到学者们所关注,尤其自“新清史”作为一种学术思潮的兴起,其强调清朝与历代汉人建立的中原王朝之间的区别,强调清帝国与众不同的满洲元素及其独特性质,使得“中国”这一概念成为问题,进而继续追问“什么是中国,中国是什么?”这一之前不称之为问题的问题[1]。美国“新清史”学者们以“内陆亚洲”的概念和理论,将清朝置于内亚这一空间范围内,认为清朝是一个内亚政权,“直言清王朝作为征服王朝的超中国意义,强调中国是明代的中国,其有效统治是中国内地,而将清朝剥离于中国之外”[2]。这种从边缘的角度审视清朝历史发展,过度强调特定族群的文化内涵对政治治理的支配作用,而对满汉之间的民族融合与文明共生,以及作为多民族代表的象征统合意义视而不见,显然缺乏说服力[3]。在他们看来,从空间的角度,19世纪以前的清朝统治重心是在“内陆亚洲”边疆地区[4],而非传统内地十八省。对于该问题,有不少学者提出了质疑,青年学者胡恒就认为,“对于内地十八省包括部分边疆府州县的治理,仍然是清朝国家治理研究的重中之重,不应有所忽视,无论是考虑到疆土分布或是人口结构都应如此”[5]。故而,有关清朝国家治理模式的研究既是促进行政区划史不断向前发展的客观需要,亦是对于“新清史”解构、修正汉化观和民族主义影响下的清史研究试图重构历史叙事体系带来挑战的一种回应。

清朝入关建立王朝统治之后,对东北、蒙古等边疆少数民族地区施行八旗制、盟旗制,而于内地则继续实行行省制度,这样一个区别对待既体现了清朝统治者作为一个少数民族入主中原后对原有民族政策的继承,也是对疆域扩大后在地方治理措施上的一种因应。有关清代政区的考察多集中于县级及以上行政区划的研究,对于县级以下区划的探讨近年来也不断受到学者们的重视(1)有关清代县级以下行政区划的研究,可参见孙海泉的《清代中叶直隶地区乡村管理体制——兼论清代国家与基层社会的关系》(《中国社会科学》2003年第3期),胡恒的《皇权不下县——清代县辖政区与基层社会治理》(北京师范大学出版社,2015年),周振鹤、陈琍的《清代上海县以下区划的空间结构试探——基于上海道契档案的数据处理与分析》(《历史地理》第25辑,上海人民出版社,2011年),张研的《清代县以下行政区划》(《安徽史学》2009年第1期),傅林祥的《清雍正年间的次县级行政机构及其职能探析》(《清史研究》2011年第2期),刘洋的《清代基层权力与社会管理研究》(南开大学博士论文,2012年)。。周振鹤先生主编的《中国行政区划通史》的问世,是中华人民共和国成立以来第一部大型行政区划变迁通史,是“继谭其骧先生主编的《中国历史地图集》之后在政区地理研究方面最为重要的学术成果”[6]。这一著作的出版将行政区划通史研究向前推进了一大步。尽管如此,有关行政区划史的研究仍然存在诸多问题。从研究的时段上来看,有关于断代行政区划史的研究相对较为薄弱,影响至甚的成果较为缺乏,已有成果也多集中于对区划沿革变迁的线性描述,问题意识不够突出。从研究的空间上来看,以全局性、大区域为考察对象的成果相对丰富,中小区域的中微观尺度探讨是今后行政区划史研究需要长期努力的方向之一。基于此,本文即是以清代安徽这一区域为考察对象,从中观尺度的视角探讨政区分等与地方社会治理之间的互动关系。

一、清代安徽行政区划的设置与分等

政区分等古已有之,由于各个行政区之间在辖区面积、人口多寡等方面因地而异,且各级行政官员所承担的公务繁简程度也不尽相同,因此,传统王朝时期在地方治理的政策方面多实行行政区划的分等制度。如秦汉时期,县的幅员大小有一个基本的原则:“县大率方百里,其民稠则减,稀则旷”,再根据人口的多少将县官分为两等,“县令、长,皆秦官,掌治其县。万户以上为令,秩千石至六百石。减万户为长,秩五百石至三百石”[7]。此为县级政区分等之滥觞。秦汉以降诸朝代,基本继承这一行政区划的分等制度而有所修改和创新,但也大体承袭这一分等制度基本之精神,“历代州县之制,自汉以来皆以人户分大小,隋有间剧冲要之等,唐有赤、畿、望、紧之差,明时因之,酌为繁简,定有成例,随才器使各尽其用”[8],以上无不是政区分等在县级政区或统县政区上之体现。

清朝在政区的行政等级划分方面继承了前朝制度,并将其进一步具体化、规范化。方大湜在《平平言》一书中记述了清代地方行政区划等级分为“冲”“繁”“疲”“难”四类:“地当孔道曰冲,政务纷纭曰繁,赋多逋欠曰疲,民刁俗悍、命盗案多曰难。”其政区等级的划分大致以交通是否位于冲要之地、政务繁简程度、赋税征收难易、民风凶悍抑或质朴、命盗案是否多发为标准。与州县行政等级的划分相适应,在官缺的等第上也分为四类:最要缺、要缺、中缺、简缺,“四字兼全曰最要缺,兼三字曰要缺,两字曰中缺,一字曰简缺,四字俱无曰无字简缺,要与最要皆曰繁缺,中与简皆曰简缺”[9]。一般情况下,初任州县长官、资历尚浅者,都会被分配至较易治理的地方任职锻炼,对于简缺的州县而言,事简而易于弹压管制,而对于统治者来说被定为繁缺的州县则相对“(繁缺)事多,难于称职,繁而兼冲,称职尤难”。故而,“初试为吏者,冲不如繁,繁不如简,简不如僻”[9]。根据繁简等级的不同又可分为“请旨缺”“部选缺”和“督抚保题”[8]等几种不同的缺分,繁、简缺分分别对应的府、州、县额数相对稳定,“应归月选之缺改为题调要缺,必须于本省题调要缺内酌改简缺互换”[10]。易言之,在同一省级行政区划内,若一本为简缺的县份因某种因素而上升为繁缺,则意味着另一县份将由繁缺改为简缺,反之亦然,以保证繁、简缺县份数量的相对均衡。清时安徽各统县政区和县级政区的设置和分等概况如下。

“冲”字代表一地之交通状况,多系交通枢纽[11]。安徽省所辖县级政区中带有“冲”字的共有20个,占到全部县级政区总数的1/3。分别为颍州府之亳州、涡阳,凤阳府之宿州、灵璧、凤阳、定远,滁州直隶州之滁州,庐州府之合肥、舒城,安庆府之桐城、潜山、太湖、宿松、怀宁,太平府之当涂、芜湖,池州府之铜陵、贵池、青阳、东流,其中泗州直隶州、和州直隶州、六安直隶州、广德直隶州、宁国府、徽州府所辖县级政区之中均无带有“冲”字的县份。若将以上20个带有“冲”字的县份点在地图上,可以发现其分布与安徽境内“通京驿路”之南北干线和沿江驿路走向基本一致[12],可见一地是否地处冲要有一个很重要的标志,那就是该地是否设置了驿站。如庐州府之舒城县,地处“七省通衢,五方冲要”之地[13],共有三沟驿、梅心驿、登云驿三个驿站分布其中,因此,在其政区的分等上则赋予其“冲”字。然而,当一地之自然、人文环境发生变化时,其政区等级也会随之调整[14]。江苏淮安府属桃源县,“本属冲繁难三字调缺,该县虽系沿海地方,惟自各处轨道交通,其地已非冲要”[10]。因交通条件的改变,桃源县行政等级也由原来的三字要缺删去“冲”“繁”二字,改为一字简缺。

“繁”字指公务烦多。在四字之中,“繁”字因其缺乏相对明确的评判标准,界定较为模糊,难以进行量化。安徽省地跨江淮,位于南北过渡之间,自北向南可划分为皖北、皖中和皖南三大区域(2)清朝时期安徽三大区域的划分及其所包含的府、州、县份。易山明.清代安徽巡检司的空间分布与乡村基层控制[J].学习与实践,2017(12):128-134.,带有“繁”字的县份共有36个,其中皖北13个,皖中11个,皖南12个,分布较为均衡,差别不大。若以统县政区为单元的小区域尺度进行考察,则主要集中于安庆府、颍州府和凤阳府三地,从政治地理学的角度来看,即安徽省之政治中心地和核心的边缘地区。安庆府为省治所在地,其政务之纷繁复杂可想而知。颍州府、凤阳府地处安徽、河南、江苏、山东四省交界,是整个清帝国政治、经济沟通交流南来北往的必经之地,在传统时期,驿站作为维系整个王朝统治、进行公文传递的官方机构,承担着在各级政府之间信息上传下达的功能,其设置数量的多寡可以反映出一地之政务繁简程度。清末安徽共设驿站81处,其中凤阳一府就设置17处,占比21%,在安徽所辖13个统县政区之中位列第一,这也可以说明凤阳府政务之繁忙程度。

“疲”字代表赋税征收困难,拖欠多。安徽省中带有“疲”字的县份共28个,主要集中分布于两个地区:皖北的颍州府、凤阳府、泗州直隶州,共有14个县级政区被赋予“疲”字,占总数的一半;皖南的徽州府也是钱粮逋欠较多的地区。尽管两地赋税征收均存在难度较大的问题,然而个中原因却不尽相同。皖北地区在明清以降及至近代,因河道变迁、政治中心的迁移、盐商的唯利是图、国家所谓“顾全大局”的宏观决策等因素,使该地区远离核心权力集团成为“被牺牲的局部”[15],从原来的经济中心地变为经济上的边缘地区。史料之中有关该地经济情形的记载相当丰富,灵璧知县马骕曾在《痛革杂项申文》一文中如此描述该县之经济状况:“查得灵邑,凋残之区,地瘠民贫。卑职自去秋履任,目击土田荒芜,居民寥落”[16]。可见,皖北的普遍贫困是导致该区域赋税征收困难的一个主要原因。另外一个重要因素便是皖北地区绅士阶层的缺乏,在萧公权先生看来,传统时期,绅士阶层的存在妨碍了整体税收制度,特别是里甲体系的正常运作[17]。而“淮北(广义的淮北包括安徽皖北地区——笔者按)地区几乎没有自为的绅士阶级”[15],这就导致该区域对中央以及地方政府行政权力的消解十分微弱,故而,对赋税征收的抵制也难以发挥作用。与之相反的是,皖南徽州地区宗族势力强大,数世同爨的现象十分普遍,绅士阶层相对发达,这种“营利型经纪”的存在,阻碍了国家政权的真正扩张[18],对国家和地方政府在赋税的征收上有强大的抵抗力。这就是尽管两地均多“疲”字县份,而原因各异的症结所在。

“难”字代表民风暴戾,易于犯罪,治安状况堪忧。与以上带有“冲”“繁”“疲”三字情形类似,带有“难”字的县级政区共计32个,依然是皖北地区的颍州府、凤阳府和泗州直隶州分布最多,共计15个,占比47%.其次是皖南地区的宁国府和广德直隶州,除宁国府属宁国县以外,其余所辖各县皆带有“难”字。从地理区位上来看,皖北三府州和皖南之宁国府、广德直隶州有着十分相似的区位环境,皖北地处安徽、河南、江苏、山东四省交界,而皖南之宁国府、广德直隶州也同样位于安徽、江苏、浙江三省交界之地,距离省治安庆这一“高层政区的核心区”均较为遥远,是安徽省内绝对的边缘地区,王朝控制力相对薄弱,而这些“‘内地的边缘’区域往往是古代中国诸种社会动乱的策源地”[19],尤其是皖北地区,“与河南、山东、江苏诸省壤地相接,民风强悍,夙称难治”[20]。许倬云先生在分析传统中国时期农民起义与分布广泛的大地产之间的实际关系后发现,“最容易爆发起义的地区是在今天的河北、山东、安徽和湖北等省”,都位于核心经济区域之外,“而处于边缘地区或边缘地区以外的农民,则对诸如旱灾、水灾、政府腐败之类的灾害没有多少应付的办法,结果就被迫造反”[21],如清代皖北地区捻军起义就属于此类型。

二、清代安徽官员缺分及其空间分布格局

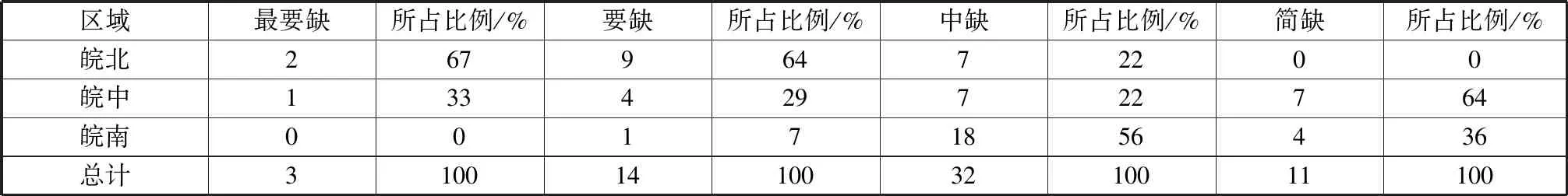

清代,安徽省下辖8府、5直隶州,共60个县级政区,笔者据《清史稿》《安徽舆图表说》统计各统县政区官员缺分(见表1),并将其点在地图上进行可视化,呈现出的空间分布格局如下:最要缺1个(凤阳府);要缺6个(安庆府、徽州府、颍州府、广德直隶州、六安直隶州、泗州直隶州);中缺5个(宁国府、池州府、庐州府、滁州直隶州、和州直隶州);简缺1个(太平府)。其县级政区官员缺分的空间分布为:最要缺3个(合肥、宿州、灵璧);要缺14个(怀宁、桐城、宣城、无为、凤阳、寿州、凤台、阜阳、亳州、涡阳、太和、蒙城、六安、泗州);中缺32个(潜山、太湖、宿松、歙县、休宁、婺源、祁门、绩溪、泾县、太平、旌德、南陵、贵池、青阳、铜陵、石埭、东流、当涂、芜湖、舒城、怀远、定远、颍上、霍邱、广德、建平、滁州、和州、霍山、盱眙、天长、五河);简缺11个(望江、黟县、宁国、建德、繁昌、庐江、巢县、全椒、来安、含山、英山)[22]。以统县政区而论,皖北三府、州均为“最要缺”“要缺”,这与前述安徽政区分等情形相一致。在县级官员缺分的空间分布上也极不平衡,全省县级政区之中“最要缺”共3个,分别为合肥、宿州和灵璧,除合肥位于三大区域之中的皖中地区之外,宿州和灵璧均归属于凤阳府管辖,也就是皖北地区,而皖南地区则没有设置“最要缺”的县份。“要缺”的分布与“最要缺”十分相似,依然呈现出自北向南逐渐递减的格局,皖北地区一家独大,占到要缺总数的64%,皖中次之,皖南最少。令人吊诡的是,在“中缺”和“简缺”的分布格局上却与“最要缺”和“要缺”恰恰相反,皖中、皖南地区占据绝对优势,皖北地区数量极少。

表1 清代安徽各区域官员缺分分布比例

为何会呈现这样一种空间分布格局,从中透露出怎样的王朝统治密码,又能让我们窥探到什么样的体国经野之道呢?如此种种疑问,让我们有理由继续追踪、探讨其中所蕴含的治国之道。陶正靖在其《吏治因地制宜三事疏》一文中对清朝全国吏治形势及其南北吏治之难易程度,从宏观的角度有所阐释,“盖北省俗醇而事简,赋少而易输。州、县治事,自辰迨午,则案无留牍矣。南方俗漓而事繁,赋多而易逋。讼师衙蠹,奸弊百出,自非精敏强力之吏,鲜有不困者”[23]。按照陶氏所陈,从地方治理的难易程度来看,大致是北方俗醇事简而易治,南方俗漓事繁而难治,也就是说与之相匹配,在州、县官员缺分的分布上应当是这样一幅画面:南方各省“最要缺”和“要缺”多于北方,而北方各省的“中缺”和“简缺”多于南方。这也得到了学者们最近对于清朝各省官员缺分宏观考察的大数据支持。如果从各高层政区的空间分布来看,南方省份之中带有“难”字的县级政区数量要大大多于北方省份。然而,这一全国性的分布格局与安徽的实际情况并不相符,皖北、皖中、皖南三大区域之中包含“难”字的县级政区分别为15个、6个、11个,即使陶氏上文之后“故近日督、抚所定冲繁疲难之缺,北方之兼四项者,仅比南之兼三;北方之兼二项者,仅比南之简缺”[23]一句概括性叙述的出现,仍然未能改变安徽省各州县官缺南北分布格局,即仅以皖北之“最要缺”对应皖中、皖南之“要缺”的比例来看是67%>29%>7%,以皖北之“要缺”对应皖南、皖中之“中缺”的比例为64%>56%>22%,皖北呈现绝对优势。这也表明了在统治者眼中,皖北地区是一个极其重要的区域,具有十分显赫的战略地位,故而,不惜将其拔高到安徽省内其他地区甚至周边区域都难以企及的位置。

总体而言,前文对于安徽政区分等和官员缺分的空间分布及其原因的分析着墨较多,给人的感觉皖北地区是一个备受统治者重视的区域,无论从行政等级的划分抑或官员缺分的定等方面均相对较高,其他政区似乎要么没有明显特色,淹没于茫茫县份之中默默无闻,要么偶尔出现一两次就消失于人们视线之外,很难被记住。对部分区域进行庖丁解牛式的局部放大,虽然能够让人一目了然、观察入微,但也容易使之落入碎片化的窠臼,难以从整体上把握其要义。因此,对那些在官员缺分上大部分是“中缺”“简缺”县份的研究是不可或缺且十分必要的。中、简缺县级政区的分布如下:皖北7个,皖中14个,皖南22个,从绝对数字上来看皖南地区最多,其次是皖中和皖北,这和“最要缺”“要缺”的分布态势截然相反。有论者可能会感到疑惑,皖北、皖中、皖南三大区域所辖县级政区数量并不均等,若以绝对数值而论会有失偏颇,不能正确反映各自区域内繁、简缺概况,对其占各自所属区域县级政区比例的探讨更具有考察价值,为此统计了三大区域所包含的县级政区,分别为皖北18个,皖中19个,皖南23个,其中中、简缺县级政区数量分别占皖北、皖中、皖南三大区域各自县级政区总数的39%,74%和96%,这一比例与其绝对数值完全吻合。这也表明了从地方社会治理的角度来看,皖南、皖中地区相对较容易治理,而对皖北的社会控制、弹压难度较大。

皖省官员缺分何以会呈现上述这样一个分布格局呢?若将其置于整个清朝这一大的背景之下来解释这一切就显得并不困难,就整个清帝国而言,远超前朝的广大疆域却只有与之数量不相匹配的较小的官员队伍,清朝“文官规模基本维持在一万四千人上下,到了晚清,由于有了诸多新式机构如总理衙门的建置,文官数量稍有扩充,但也未超过两万人”[5]。如此精简的官员队伍,与其广袤的疆域相比则显得相形见绌,更谈何成功治理并使其平稳运转近三百年。对于该问题,学者们也纷纷从不同的角度给出了自己的看法,马克斯·韦伯就认为“中国的治理史乃是皇权试图将其统辖势力不断扩展到城外地区的历史。但是除了在赋税上的妥协外,帝国政府向城外地区扩展的努力只有短暂的成功。这是由统辖的涣散性所决定的,这种涣散性表现为现职的官吏很少”[24]。在他看来,正式的皇权统辖只施行于都市地区或次都市地区,以城墙为畛域,出了城墙,统辖权威的有效性就将大大减弱,乃至消失,因为在城墙之外的广大农村地区则会遭遇强大的氏族势力及村落自治体的对抗。这与费孝通先生的关于传统中国社会结构的“双轨制”理论有异曲同工之处[25],都将士绅阶层视为国家权力与乡村社会之间关系的缓冲器,起着某种微妙的平衡作用,加之围绕在州县等正印官周围庞大的吏役、佐杂群体,使得众多民间细故消弥于基层社会之中,无须诉诸官府,从而使帝国统治得以平稳延续。这也正是何以皖南地区官员缺分多以中、简缺为主,而皖北地区则多最要缺、要缺分布的深层次原因。

三、国家意志、官员出身与地方社会治理

一般而言,位于或靠近政治、经济中心地的区域更易于受到统治者的特别关注,对于此区域的行政控制也尤为强烈,例如唐以前的黄河流域,合政治、经济中心为一体,不但是众多国都所在地,且在大多数时间里是国家最重要的粮食产地。而后随着经济重心的南移,政治、经济中心区也随之发生了分离。明清时期,以北京为国都的政治中心和以江南为核心区域的经济中心倚靠大运河发生联系,维系着帝国统治。为了使漕粮顺利北运满足京师需求,明清两朝皆投入了大量的人力、物力、财力以保障运河畅通,这一特殊礼遇确实维持了帝国的长久统治,然而,这一切成就的取得却是以牺牲其他地区利益为代价。冀朝鼎先生早在20世纪30年代对中国古代“基本经济区”的研究之中,就敏锐地指出:“中国历史上的每一个时期,有一些地区总是比其他地区受到更多的重视。这种受到特殊重视的地区,是在牺牲其他地区利益的条件下发展起来的,这种地区就是统治者想要建立和维护的所谓‘基本经济区’”[26]。无独有偶,马俊亚先生在对历史上淮北地区社会生态变迁进行深入研究后发现,传统中国社会里,行政权力具有无可比拟的强大作用,明清以降淮北地区经济的衰落正是无力获取这一行政权力的结果,而此时的江南却已是众多高官巨贾云集之处,他们在治水、保漕、盐运等借口之下凭借自身巨大的经济势力,造成国家基本政策的偏向,以获取更大的利益和维持江南“基本经济区”的地位[27]。这就陷入了贫者愈贫、富者愈富的恶性循环,淮北的不断衰落和江南的持续繁荣,这一时势运转的背后隐藏着国家巨大的利益考量,是国家意志的体现。

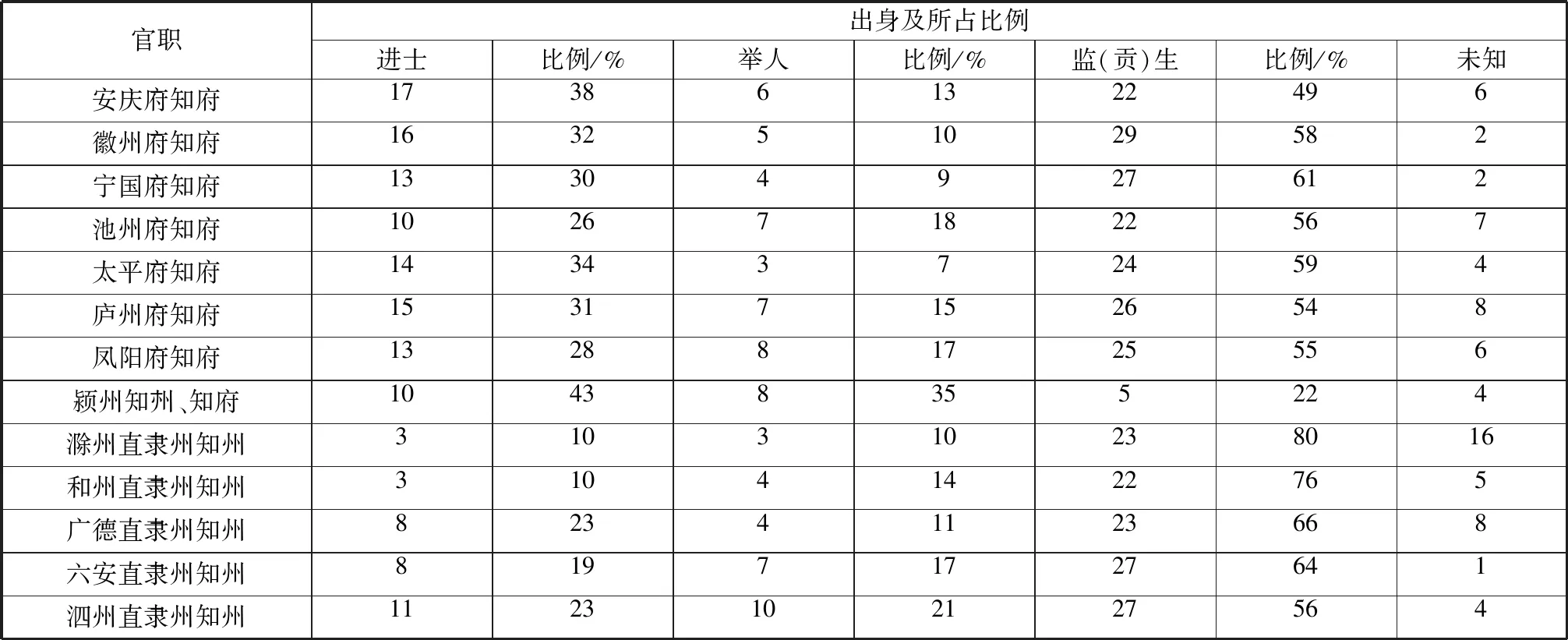

传统中国时期,“学而优则仕”的道理为世人所遵循,在官员的选任方面也非常注重出身,是否拥有功名及功名的高低,是决定一个文人能否为官和官阶升降的重要因素。有清一朝,拥有进士这一高级功名几乎是每一位高级官员的标配,而通过对同一等级的不同政区正印官拥有功名情况的考察,不失为衡量一地战略地位重要与否的参考依据之一。据陶澍、邓廷桢的《安徽通志》卷九十—卷、九十二“职官志”,有关清代安徽各统县政区官员出身情况,详见表2。

表2 清代安徽各统县政区官员出身统计

表2中所反映的信息如下:在各统县政区之中,拥有进士功名的知府、知州所占比例最高的是颍州府,随后依次是安庆府、太平府、徽州府、庐州府、宁国府、凤阳府、池州府、泗州直隶州、广德直隶州、六安直隶州、和州直隶州和滁州直隶州。从中可以发现,尽管在清代地方行政区划制度中,直隶州地位等同于府,但从统计数据中可以很明显地发现,在安徽省所辖的13个统县政区之中,知府拥有进士功名的比例均高于知州,无一例外。对安徽一省的考察,在整个清朝其他省份统县政区之中是否具有代表性,尚有待深入探究,若这一现象具有普遍性,其中所蕴含的政治动机是一个值得关注的焦点。从地区的分布上来看,排在前几名的府、州多位于皖南、皖中地区,何以皖北的颍州府能够突破重围,排在省治所在地安庆府之前呢?这可能与颍州设直隶州、府的时间有直接关系,据(乾隆)《颍州府志》卷之一:“雍正二年,升颍、亳二州为直隶州。雍正十三年,升颍州为府”[28]。也就是说,颍州由原来的属州升为直隶州,之后又改为府的时间都是在雍正年间,而笔者在对清代安徽各政区官员出身的考察中注意到,雍正以前,府、州级官员中进士出身者数量很少,但雍正、乾隆时期,府、州级官员中拥有进士功名者数量大大增多,而颍州设直隶州、府的时间正是雍正年间,故而,其进士比例之高的主要原因应当是其升直隶州、府的时间较短所致,并不能代表一般情形。

除了颍州这一特例之外,皖北之凤阳府、泗州直隶州在官员出身中进士所占比例并不突出,与它们在整个安徽省统县政区的等级和官员缺分的地位并不相符,这一反差的出现可能与其所处区位有较大关联。皖北之地理区位及其社会生态与闽粤赣湘交界地区具有相当的类同性,都是四省交界的边缘地区,地方正印官中进士比例低,匪盗倡乱,始终徘徊于“盗区”与“政区”之间[29]。这些远离政治、经济中心地的边缘地区,被很多有强烈晋升欲望的官吏视为畏途,而出身过低的官员面对这样的偏僻环境,往往自觉升迁无望,难以励精图治。从以上分析中,我们可以看到地方社会治理的成效与官员出身之间似乎存在一定的联系,倘若一地地处政治、经济之核心区域,往往也是统治者着力较多的地区,具有高级功名的官员也就相对较多,这也使其更容易接近权力的核心圈层,也更容易为该地争取到有利的政治资源,而资源的有限性决定了那些远离核心圈层的地区将为此做出牺牲,这在安徽这一南北差异巨大的省份表现得尤为明显,无论政治、经济核心区均更接近于长江沿岸及其皖南地区,而皖北则成为被忽视的局部。

四、结语

传统中国时期,无论是汉人政权抑或其他非汉民族入主中原后建立的政权,在国家治理模式上都与前朝或本民族政权保持着或多或少的联系,也不可能完全否定此前政权之政策而毫无借鉴的另起炉灶,政策的相对稳定性决定了新政权国家治理模式的延续性。一般而言,一个新生政权诞生之初,其治国方略大都是在前朝基础之上进行的修改和创新,以适应新政权之统治。清朝,这一由满族所创建的王朝,在国家治理模式上有其独特性的一面,非常注重对边疆少数民族的笼络和对边疆地区的管辖,如悉心经营满蒙联盟、赞助保护藏传佛教、持续地平定西北叛乱,通过一系列的文化、制度和军事手段,有效地维护了对边疆地区的统治,“将历史上半独立的广阔边疆地区牢牢地划归到帝国政府有效的行政管辖之下”[30]。清朝对边疆地区的治理在很大程度上取得了成功,这一成功不仅源于其对前朝边疆政策经验的吸收和总结,采取“因俗而治”的方法,亦与其自身少数民族的身份有很大关联。然而,若只注重对边疆地区的治理显然是不够的,也无法保证大一统帝国的长久稳固统治,如何在占人口绝大多数的汉族人民居住生活的内地省份树立威权、构建多民族一体的帝国统治才是上层精英们最为关心的。

通过对清代安徽省各级政区的考察,我们可以看到,在内地省份,清朝依然延续前朝政策实行分等治之的策略,这一政策的保留有其合理性,符合历史发展的惯性规律。从“冲”“繁”“疲”“难”四个维度将各统县政区和县级政区划分为“最要”“要”“中”“简”四缺分,不同缺分之间的升降机制和其对应政区数量的相对稳定,既有利于保持中央政府对地方督抚权力的制衡,防止尾大不掉局面的出现,亦在一定程度上保证了督抚在地方官员题调上的自主性。皖北的极度贫困和士绅阶层的缺乏,使得这一区域成为动乱多发的策源地,其治理的难度也随之上升,这也是造成皖北、皖南各级政区官员缺分大相径庭的重要因素。拥有科举功名正途出身的官员,构成了文官群体的主体,而文官数量的精简与广袤的疆域之间形成鲜明的对比,这就要求在官员的选任机制上尽可能地做到“各因其材,各尽其能”,以最大限度发挥每个官员的才能。可见,无论是给政区分等、划分官员缺分,还是参考功名高低选调任职官员,都是为了更好地实现对地方社会的有效治理,以实现国家统治的长治久安。