行为经济学视角下农户土地流转意愿分析

2019-09-26张娇娇桂云苗曹兵

张娇娇,桂云苗,曹兵

(1.安徽工程大学 人文学院,安徽 芜湖 241000;2.安徽工程大学 管理工程学院,安徽 芜湖 241000;3.安徽工程大学 建筑工程学院,安徽 芜湖 241000)

土地流转指农户将自身拥有的土地承包权以转包、转让、入股、合作、租赁等方式流转给其他经济组织或农户以发展农业规模经营。土地流转不仅需要政府的支持,更离不农户的积极参与。近年来,诸多学者对影响农户土地流转意愿的因素进行了研究。路征等[1~3]基于对四川省安岳县、中部四省12个县和福建省部分县1570份调查问卷实证分析影响土地流转意愿的关键因素。杨俊伍等[4]对农户参与土地流转意愿进行微观动因分析,认为农民土地流转意愿受多方面因素影响。李昊等[5]运用Meta分析法在29篇文献的基础上研究了农户土地流转意愿的影响因素和影响因素强度的变化。夏岩磊[6]基于政府和农户目标一致性视角剖析农产品利润如何影响农户土地流转意愿。陈雪婷等[7]基于小农户和种粮大户分化视角对农户土地经营权流转意愿进行分析。王曼等[8]基于马克思·韦伯二重理性视角实证分析影响农户土地流转意愿的因素。王顺然等[9]基于非市场理念搭建结构方程模型分析了非市场环境感知和土地流转意愿的关系。本文基于行为经济学视角,对土地流转过程中农户的心理机制和行为选择展开研究,探讨影响农户土地流转意愿的关键因素,并为土地流转市场健康有序发展提供建议。

1 土地流转政策历程与现状分析

1.1 土地流转政策历程

土地流转有效提高了土地资源配置效率,促进了农业规模化、集约化和高效化。近年来,国家给予土地流转多种政策支持和指导,从鼓励土地流转到加快土地确权落实,从适度规模经营到确立新型经营主体的重要地位(见表1)。

表1 土地流转制度的发展历程

1.2 土地流转现状

1.2.1 流转不规范 农户文化和认知水平有限,对相关法律和制度不了解。从前期协商流转到后期合同签订,农户常处于被动地位。为完成流转任务和指标,一些地方政府甚至运用行政权力干预流转。有些流转为口头协议,无书面流转合同;有些即便签订了合同也不规范,对具体事项处理和当事人的权利和义务规定不明确。

1.2.2 监管不到位 在土地流转管理中,对于承接方流转经营失败、毁约弃耕情况没有有力的监管措施。部分流转承接方擅自将耕地“非农非粮化”,对承包地造成永久性损害,无法复垦,拖欠租金、亏钱跑路现象屡屡出现。农户失地又失利,心理上和经济上遭受巨大伤害。

1.2.3 保障缺乏 对于农户而言,目前土地流转价格偏低,且流转时间一次敲定,土地增值收益几乎为零,流转收益微薄,与心理预期收益相差甚远。对于承接方来说,农村绝大部分土地没有进行农业综合开发,农田水利基础设施和配套设施落后,加大了土地经营的成本,另外,自然灾害易导致经营失败。由此可见,土地流转缺乏足够的保障机制。

2 基于行为经济学的农户土地流转意愿分析

行为经济学融合了心理学和经济学, 通过行为分析理论探讨经济运行规律,从而修正主流经济学“经济人”的假设。行为经济学认为,人并非完全理性而是有限理性、并非偏好一致而是存在社会偏好、并非效用最大化而是缺乏自控的。基于以上假设,对土地流转中农户的流转行为做出如下分析。

2.1 羊群效应导致的从众行为

羊群效应指经济主体容易受其他群体的行为影响,总是根据其他同类主体的行动而行动,丧失个体主观意识的一种盲目跟从心理[10]。农户产生羊群效应的主要原因有两个:一是信息相似性。农户一般为土生土长的本地人,同一村庄的农户身处的环境和个人经历基本相同,接受和掌握的信息也大体相同。他们了解的土地流转政策和相关信息大都来自于村委会干部的宣传。基于获知的相似信息,农户对形势的判断和采取的行动易发生羊群效应。二是信息不对称。农户文化水平较低,认知带宽有限,缺乏法律意识和法律知识,对土地流转中的很多事项了解不完全,农户与承接方之间易产生信息不对称。在这种情况下,农户易受到群体压力的影响而放弃自己的意见,采取与大多数人一致的行为。这种来自于规范压力的心理迫使农户随大流将土地流转出去。

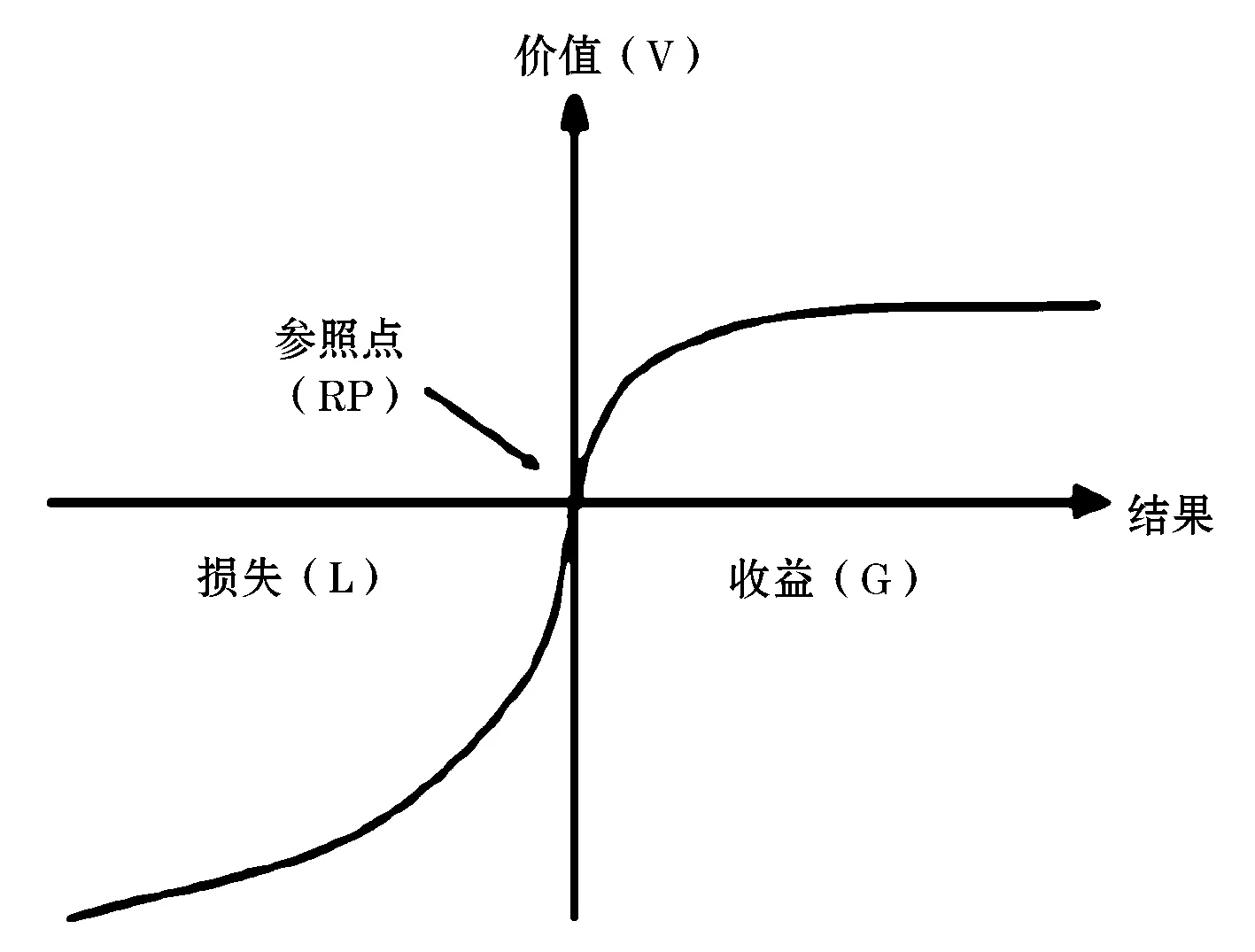

2.2 前景理论引发的风险厌恶

前景理论[11]描述了人们面对亏损和收益时的风险偏好以及参照依赖,可通过价值函数描述,如图1所示。参照点由个体主观决定,价值即效用通过参照点RP确定;大多数人处于收益状态时是风险厌恶者;处于亏损状态时变为风险寻求者;相同的损失和收益情况下,由损失带来的痛苦远远大于收益带来的快乐。

根据前景理论可知:第一,农户尤其是年龄较大者面对自己耕种土地可获的确定利益和流转后的承包方失约风险时,往往产生确定效应,即厌恶风险、见好就收,更加偏好自种地的确定收益而不愿流转土地。第二,损失和获得的敏感程度不对称,损失带来的痛苦大大超过获得引起的快乐。部分农户土地流转后遭遇承包方失约,租金拖欠甚

图1价值函数

至土地无法复原,其痛苦尤为深刻,这种记忆和感受阻碍甚至遏制了农户后续的土地流转意愿。第三,多数人对于得失的判断根据参照点设定。人们对决策结果的判断一般是相对于与参照点之间的差额计算完成的。土地是农户家庭资产的重要部分,农户的参照点为自耕地的收益。当流转后的收益超过参照点,农户才会将其视为收益;否则,视为损失。目前土地流转租金偏低,还存在失约风险,甚至可能造成土地破坏无法复垦,与参照点的收益相比差额不大或亏损。这些价值感受导致农户倾向于不流转。

2.3 心理账户的不可替代

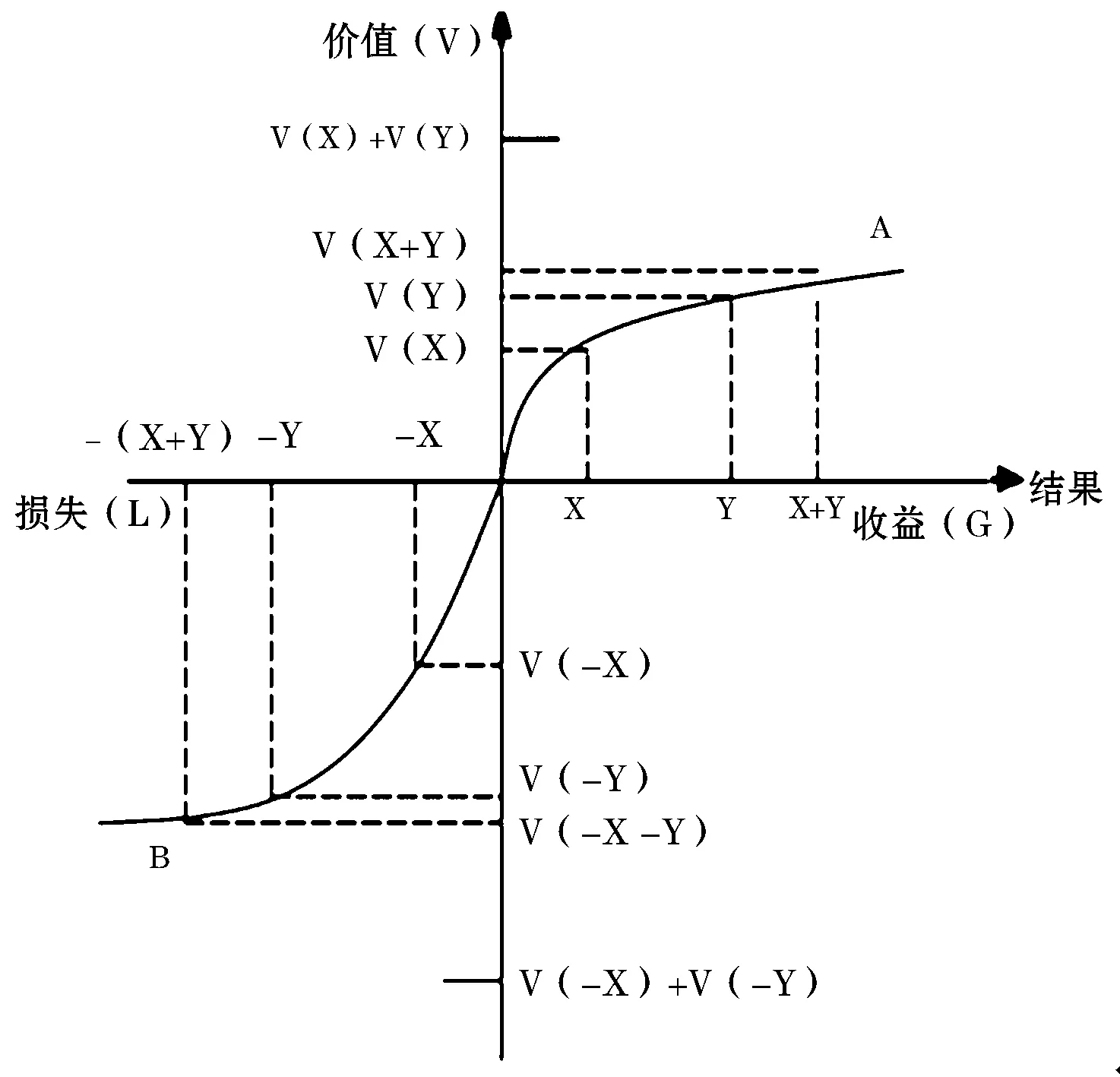

心理账户理论[12]揭示了人们在管理、评估、跟踪经济活动,进行经济决策时的心理认知过程,指出人们把支出或收入在心理上划分成不同的心理账户且相互之间的“非替代性”。人们在对经济结果编码、分类、估价的过程中并非追求完全理性的效用最大化,而是追求情感上的最高满意度。

图2心理账户的运算法则

THALER[13]认为,心理账户由三部分组成:一是感知决策结果、制定决策及事后评估;二是根据资金的来源和用途将活动分配给特定账户;三是账户评估的频率,包括以每天、每周或每年的频率进行评价。人们在进行心理账户运算时,有着一套运算法则,如图2所示。当存在两笔收益X、Y时(假定X、Y均为正),分开价值为V(X)+V(Y),整合值为V(X+Y),此时V(X)+V(Y)> V(X+Y),分开价值更高,也就是说个体偏好分开体验。

一方面土地情怀和恋土情结一直存于农民心中,土地对于他们而言是家庭最重要的实物资产,这种财富来源导致不同的心理账户不可替代。土地流转后,农户失去了土地经营权,土地心理账户失去了持续收益保障。另一方面土地流转期限多为一次性敲定,土地增值收益几乎为零。出让土地的农户没有完善的社会保障,农户无法通过租金之外体验多项收益,如土地分红、保障收入等。这些问题在一定程度上影响了农户土地流转意愿。

3 建议

3.1 精准化流转

建议搭建农村土地流转中介服务系统,包含信息发布、政策法律、农地知识、合同备案等模块。中介服务系统可实现精准化土地流转,促进政府、农户、企业土地信息联通共享和有效对接。公开土地信息和承接企业的信息可防止信息不对称。企业可根据土地具体情况和自身经营能力判断是否承接,避免盲目甚至投机生产,降低失约率。农户可依托专业的中介服务和法律咨询而非其他群体的决策自主选择是否流转。双方可借助第三方平台,避免羊群效应,实现精准有序流转。

3.2 保障性流转

首先,建议完善和细化土地流转的各项法律法规,明确各类参与主体的责任和权利,尤其要严格对承接方失约的监督和处理。其次,加大农村社会保障力度,提高农户土地流转后的收入,流转收益除固定租金外,应加上土地增收分红收益,要加大与参照点收益的差额,从而增强农民土地流转意愿。最后,通过培训,引导和辅助农民非农就业,增加土地流转后的非农就业收益,使农民安心、放心、开心地将土地流转出去。

3.3 助推式流转

土地流转收益可按月甚至按天支付,强化流转持续收益体验,提高心理账户的评估频率从而加强流转意愿。建议建立特定心理账户——土地流转专项奖励,并统一事先发放给所有农户,选择不流转的农户按时扣除奖励直至为零。根据前景理论,农户面对既得收益往往表现为损失厌恶,这种方法可助推农户流转。