“土命”刘绍棠与“土气”《蒲柳人家》

2019-09-25相宜

京杭大运河浩浩汤汤,从北京自通州蜿蜒奔流南下,这方被运河滋养、被文明浸染的田园水土,是被誉为“大运河之子”的著名作家刘绍棠的创作原乡。刘绍棠出生在北运河畔翠柳与苇草丛生的儒林村,距离通州城三四十里路,运河边的田园故乡是刘绍棠记忆中的乌托邦。乡土与乡民哺育着赤子的真心,无论是传播而来生根发芽的红色革命传统,还是童年时期数次遇险时乡亲们的搭救,“文革”中一如既往的朴实爱护,先后三十余年的乡村生活是刘绍棠取之不竭的珍贵生命资源。氤氲的水气与厚实的泥土融合,繁衍出生命的五彩斑斓成为创作底色,也转化成一系列后来被称为“新中国的田园牧歌”的文学成果。刘紹棠成为“荷花淀派”的代表作家,并开辟了大运河乡土文学的清流。1980年,44岁的刘绍棠经历了生命跌宕的甘甜与苦难,创作出中篇小说《蒲柳人家》(发表于《十月》第3期),成为标志其创作风格成熟的重要作品,与之后发表的《渔火》《瓜棚柳巷》等作品,一同奠定了他在现实主义文学脉络中回归乡村原初,书写与歌颂纯美自然与赤诚人性的艺术风格与文学地位。

《蒲柳人家》通过生活在大运河畔的6岁孩童何满子纯真的眼光,讲述发生在上世纪30年代中国北方乡村的悲欢爱憎与如火如荼的革命活动。何满子是刘绍棠天真无邪的童年化身。他选择以孩子的视角讲述故事,不仅是对自己熟悉的童年时光的怀恋,更以一份直率又充满希望的赤子之心介入复杂的时代现场,呈现出贫瘠环境中不为成人所察的丰富生活。同时,为全文展现乡土之美、人情之美的叙事风格找到一种恰到好处的基调。

交错纵横的河流形成连绵的河滩,伴随着叽叽喳喳的鸟兽、上蹿下跳的虾蟹虫鱼,孩子们生长在浓荫与茂密的芦苇、野麻和蒲草上,葡萄架柳枝篱笆上攀延的豆角秧和喇叭花藤萝间,童年生活的自由快乐与乡土世界的宽广舒朗息息相关。孩童的世界简单纯粹,剃着光葫芦头,光着屁股的何满子聪颖调皮,对自然与人事满怀好奇。对他而言,万事万物生机勃勃,皆是崭新。他每天在河滩上野跑仿佛一只小兽:

沙冈上散布着郁郁葱葱的柳棵子地,柳荫下沙白如雪,大热天躺在白沙上,身心都感到清凉。何满子最喜欢到河滩上玩耍。光着屁股浸入河汊,捞虾米,掏螃蟹,模小鱼儿;钻进苇塘里,搜寻红脖水鸡儿,驱赶红靖蜒满天飞舞,更是有趣;但是,最好玩的还是在大树下、茂草中和柳裸子地里,埋下夹子和拍网打鸟。

他体味着大地与生命的神奇壮丽,同时,也能捕捉到人性闪光的真善美。乡土之美的书写,使小说笼罩于恬静与美好的田园风光的艺术氛围之中,文学的美育作用如清风拂面般渗透人心。

对何满子自身而言,乡村的自由生活和周围亲友的言传身教共同孕育了他。何满子作为作品的线索人物,连接起几代人在这方水土的传奇生活,打捞出一个村庄的前世今生。刘绍棠描绘了一众具有时代精神的乡村群像:无论是奶奶一丈青大娘嫉恶如仇的英姿飒爽、爷爷何大学问说书论道的慷慨侠义、望日莲的娇俏能干、周檎的文质彬彬、渡船柳罐斗的刚正英武,还是力拔山兮的钉掌铺吉老秤与憨厚牵牛儿的隔代友情、老木匠郑端午的和善淳朴、郑整儿与荷妞的嬉笑婚恋、云遮月的风尘与痴心……作者通过几个场景的勾画,便使每个人物的音容笑貌、性格情态,跃跃纸上。他曾阐释创作初心:

我的所有小说,却有一个共同的总主题,那就是讴歌劳动人民的美德与恩情。我主张文学的任务、作用和功能是美育。美在生活中,美在劳动人民身上。(刘绍棠《〈蒲柳人家〉二三事》,《北京师院学报》1981年02期)

这份从容的笔力源于生活,源于作者对所写对象的亲近熟悉与深厚情感,源于他对世界人事有情、有爱的赤子之心,这份初心使他笔下乡土文学向善而生,向清而流。

小说同时以两条线索展开,一为何满子参与望日莲与周檎的爱情故事,二为大运河畔的农民抗日革命活动。两条线索相互勾连共同推进,如河流般漫延至乡村生活全景,最终汇为一脉,刻画了在看似平静的乡土诗情背后,暗潮汹涌的时代背景与革命情势。杜家为傻儿子买来的童养媳可怜儿,从小被打骂,劳作由朝至夕。她悲惨的命运因为一丈青大娘的仗义拯救被认作干女儿而稍有好转,她在河滩上打青柴结识了学生郞周檎,被赋名“望日莲”。“望日莲就像那死不了花,在饥饿、虐待和劳苦中发育长大,模样儿越来越俊俏,身子越来越秀美。”何满子在干姑姑望日莲的怀里酣睡,在竹篓嬉闹,见证了她与周檎不断加深的恋爱。无论是好奇他们儿时游戏拜花堂的一问一答,还是偷看到两人缠绕着彼此的油黑辫子,抑或是七夕夜里希望听到牛郎织女相逢的喜极而泣,却在屋外听到望日莲拜月乞巧希望与意中人喜结良缘,银针始终穿不进红线后与周檎哭诉的真情。一个受尽苦难的乡村女子对幸福朴实炙热的强烈渴望,透过纯真又有趣的旁观者何满子传递给读者。七夕之夜后,爱情期盼在互诉衷肠中上升到革命的同生共死。周檎的同仁们成立了京东抗日救国会通州分会,开展抗日救国运动,他动员望日莲也加入到革命的队伍中来:

“我一个女人家,好比萤火虫儿,能有多大亮呢?”

“国家兴亡,匹夫有责;连小满子都应该为抗日救国出一份力。”

何满子几乎想蹦起来喊道:“我出这份力!”

《蒲柳人家》的时代背景设置于1936年,在危机四伏的历史关头,中国共产党领导的冀东抗日活动在农村展开。周檎作为小说中接受了良好教育的知识青年,不但具有乡土孝顺温良的品性,还继承了因领头农民革命而英勇就义的父亲周方舟爱国进步的血脉。“在何满子的心目中,周檎是个了不起的人物,是天上的文曲星下凡。”周檎回到家乡,通过讲述引人入胜的故事来教何满子识字,同时,周檎带着何满子作掩护,在乡亲间走动,告知严峻时局,宣传抗日情绪,传播革命思想。

这方红色的热土,曾经被革命者的鲜血与精神浸染着。“吉老秤一见周檎父亲的照片,涕泪滂沱,哭叫一声:‘党代表……昏厥过去,被柳罐斗架走”;北伐军时期,精神上追随共产党员团长蒋先云的柳罐斗,在蒋先云阵亡后,因不满国民党团长为非作歹,愤而解甲归田,与附势追随者割袍断义;在麻雷子欲缉拿革命者周文彬时打周檎的主意,“周文彬这个共产党,原是八年前的潞河中学毕业生,跟你们村的这个周檎,算是大师兄和小师弟。头年冬天京东闹学潮,反对殷长官成立防共自治政府,主谋是周文彬,周檎也参加了”。正是因为周方舟、蒋先云等共产党前行者的精神照耀,时代新人周文彬、周檎在历史浪潮中肩负起使命与责任,以进步的文化思想介入乡村,革命的理想与激情才会在乡土上迅速聚拢起来,劳动人民爱憎分明的革命热情一触即发,农民反抗运动从自发到自觉。事态发展加速了鄉亲们的计划,乡村风俗与乡民智慧相结合,大家同心协力,分工合作,最终不仅消灭了麻雷子,还迫使杜家答应望日莲与周檎顺利成婚,皆大欢喜。“寒门出将相,草莽出豪杰,蒲柳人家出英才。”星星点点萤火虫之光,汇聚成火焰,足以燎原。

刘绍棠曾说:“我的小说以革命现实主义为基础,以革命浪漫主义为主导。也就是来源和忠实于生活真实,又充满革命理想和激情。”无论是乡土自然的原初美好,劳动人民的善良敦厚,还是革命者不屈的热血赤诚,刘绍棠从始至终讴歌的是劳动人民的生命与生活。正如他在《〈蒲柳人家〉二三事》中这样解释小说的创作缘由:一是为感恩图报,二便是要坚持乡土文学之路:

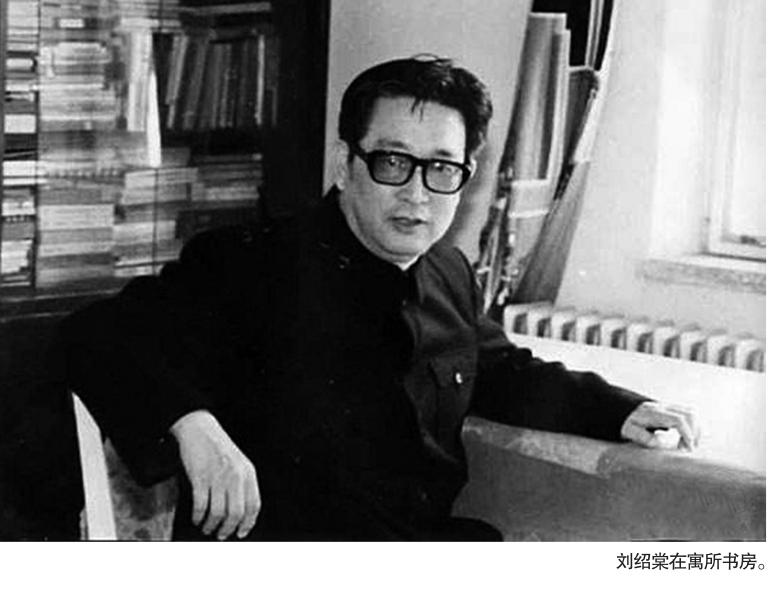

乡亲父老兄弟姐妹们扶危济困,多情重义,我才大难不死,而有今天。感恩戴德,我怎能不以我的小说创作,报恩于我的乡亲和乡土?土生土长所形成的土性,也就是我的经历和教养决定了我是个土命人,是个土著作家,只能写土气的作品。土气的作品,我称之为乡土文学。乡土文学在我的心目中,就是要坚持现实主义传统,继承和发展中国文学的民族风格,保持和发扬强烈的中国气派和浓郁的地方特色,描写农民的历史和时代的命运。因此,我写出了《蒲柳人家》。(刘绍棠《〈蒲柳人家〉二三事》,《北京师院学报》1981年02期)

在《乡土中国》中,费孝通认为“土”字本身道出了乡土社会的本质。乡下人多以种地为生,乡村是生于斯、长于斯、死于斯的稳固社会结构;而大运河边畔的村落,因为有河水向着明确方向流淌而去,为乡土增添了流动性,使得乡村乡民的气质性格带有水性的浪漫与自由。就在这样水土交融的大运河畔,流淌着乡村血脉的作家刘绍棠,从始至终守护着自己最初的赤子真心,为了人民而书写,同时把心意传递给笔下众生。这份初心如同一颗种子,吸纳着乡土天地养分与乡民良善无私的浇灌,生长成茁壮大树后,又把获得的美德与恩慈回馈乡村,予以荫凉庇护鲜花果实。

(作者本名黄相宜,中国社会科学院文学研究所助理研究员。)