工业增长与二氧化碳排放“脱钩”的测算与分析

2019-09-24曲健莹

曲健莹,李 科

(湖南师范大学 数学与统计学院,湖南 长沙 430081)

一、研究背景

面对日益增强的资源和环境约束,降低单位GDP的能源消耗量和单位GDP的二氧化碳(CO2)排放量已成为中国政府重要的政策目标,且作为约束性目标纳入到政府的发展规划之中。从发展阶段上看,中国正处于工业化中后期,工业节能减排是工业领域转方式、调结构,进而实现绿色发展的重要抓手。《中国制造2025》明确指出,2020年和2025年规模以上单位工业增加值能耗相比2015年要分别下降18%和34%,而单位工业增加值二氧化碳排放量则要分别下降22%和40%。显然,实现工业增长与二氧化碳排放的“脱钩”对尽快达到上述目标具有重要意义。

从全国情况下,2005—2016年间,工业增加值年均增长9.56%,而工业能源消费量年均增长4.18%,单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量累计分别相应下降了43.23%和38.97%。这表明,中国工业增长与能源消耗、二氧化碳排放呈现出某种“脱钩”状态。然而,分省份看,不同省份具有明显的异质性。就单位工业增加值能耗而言,东部沿海发达省份的降幅明显高于中西部省份;部分中西部省份的单位工业增加值能耗不降反升。

湖南是中国中部的一个传统农业大省,工业基础薄弱。2000年以来,湖南坚持以新型工业化为发展的第一推动力,工业发展迅速。2011年以来,湖南工业总量稳居全国排名前十;2017年,全省规模以上工业增加值同比增长7.3%,比上年加快0.4个百分点,增幅比全国平均水平高0.7个百分点。从产值结构上看,湖南相继形成了机械、轻工、食品(不含烟草制品)、电子信息、石化、有色金属、冶金、电力、医药等10个千亿产业。在工业快速发展的同时,工业能耗量却在不断下降。2017年全省规模工业综合能源消费量达6 040.5万吨标准煤,比2010年减少703.9万吨;万元GDP能耗比上年下降5.24%,降幅跻身全国前十位(全国万元GDP能耗比2016年下降3.7%)。由于化石能源消费是二氧化碳排放量的主要驱使因素,因此上述事实意味着湖南可能实现了工业增长和二氧化碳排放量的“脱钩”。由于湖南能源消耗量和二氧化碳排放量约占世界总量的0.8%和0.96%(1)据2018年6月公布的《世界能源统计(第67卷)》,2017年世界能耗量约为13 511.2百万吨油当量(Million tonnes oil equivalent),约相当于1 930 210万吨标准煤。。因此,从绝对量意义上看,湖南工业的节能减排具有重要的现实意义。由此表明,作为一个工业基础薄弱的农业大省,湖南在工业快速发展的同时实现工业能耗总量的下降,呈现出工业增长和二氧化碳排放量的“脱钩”特征,探究上述事实发生的原因和驱使因素,对中国设定和实现工业能耗控制目标、制定工业碳减排策略,进而促进工业绿色低碳发展具有重要启示。

2016年11月公布的《湖南省“十三五”新型工业化发展规划》首次明确提出,要以绿色发展理念推动工业改造升级,加快工业绿色发展步伐,并设置了二氧化碳排放量、用水量等绿色低碳指标。可见,未来湖南工业绿色发展的一个重要着力点是工业增长的同时实现二氧化碳排放量不显著增长甚至负增长,也就是分离工业增长和二氧化碳排放之间的“耦合”关系。为此,本文首先基于碳排放强度设计脱钩指数对湖南省2007—2016年工业增长和碳排放之间的关系进行分析,梳理出样本期间湖南工业增长和二氧化碳排放量关系的数量特征;进而,利用对数平均迪式指数分解方法(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI)分析影响碳排放强度变化的因素,以探究产生上述数量特征的原因,尤其是找到影响碳排放强度变化的主要因素;再次,进一步应用归因分析量化41个细分行业对各分解因素影响效应变化的贡献。本文将通过这样“层层剥茧”的方式深入探究湖南工业增长和二氧化碳排放量的关系,为湖南未来推进工业绿色、低碳发展提供决策参考,更为整个中国经济的绿色可持续发展提供有益借鉴。

二、文献综述

脱钩(decoupling)理论是经济合作与发展组织(OECD)提出的来形容阻断经济增长与资源消耗或环境污染之间联系的基本理论。20世纪末,OECD将脱钩概念引入到农业政策研究,随后,脱钩分析被广泛用于描述环境与经济发展之间的关系。约克(Juknys)[1]把脱钩分为初级脱钩、次级脱钩和双重脱钩三个层次,初级脱钩指经济增长与自然资源消耗的脱钩;次级脱钩指自然资源消耗与环境污染间的脱钩;当初级脱钩和次级脱钩同时发生时即为双重脱钩。塔皮奥(Tapio)[2]则认为传统的OECD脱钩对基期的选定高度敏感——基期年不同,则结果差异很大;另外OECD脱钩不能将脱钩进行更精细的划分,因此他将弹性理论引入到脱钩研究,并将脱钩分为强脱钩、弱脱钩、衰退性脱钩、扩张负脱钩、强负脱钩、弱负脱钩六种。于(Yu)等[3]对中国的环境压力和经济增长进行了脱钩分析,结果表明,与经济增长脱钩对于烟尘排放、化学需氧量(COD)和氨氮是绝对的。

随着温室气体减排成为国际关注的焦点,二氧化碳排放和经济增长之间的脱钩关系引起了学者们的兴趣。张(Zhang)等[4]使用脱钩来分析1996—2010年中国经济增长与碳排放之间的关系。董(Dong)等[5]研究了1995—2012年辽宁省碳排放与经济增长的脱钩关系并得出结论:研究期间只有四种脱钩状态,即负脱钩、扩张负脱钩、弱脱钩和强脱钩。齐绍洲等[6]基于Tapio脱钩模型研究了中部六省经济增长方式对区域碳排放的影响。熊曦[7]使用脱钩理论分析了湖南经济增长与碳排放动态脱钩变化,认为湖南经济增长与碳排放之间存在由弱脱钩到强脱钩的转变。

实际上,脱钩分析方法仅能反映温室气体排放和经济增长的依存关系,无法探究产生上述依存关系的原因。相当多的学者采用结构分解分析(SDA)和指数分解分析(IDA)来分析导致环境变化的驱动因素。德汉(De Haan)[8]运用SDA方法分析了荷兰1987—1998年间的污染影响因素,给出了宏观经济发展、消费和国际贸易等对环境影响的后果。徐(Xu)等[9]通过SDA方法测算了2002—2008年间中国出口产生的二氧化碳排放量。由于SDA是基于投入产出表的结构分解模型,所以SDA方法对数据量的要求很高,因此限制了对SDA的应用。从20世纪80年代开始,IDA开始被广泛应用于研究能源消耗领域的问题。该方法采用指数概念,将能源消耗和碳排放等研究对象分解为若干相关因素。常见的IDA方法有Lasperes指数、Divisia算术平均指数、Divisia对数平均指数(LMDI)等。昂(Ang)[10]比较了各种IDA方法,并认为LMDI是更好的方法。LMDI有全分解、零残差、乘法分解与加法分解的一致性等优点,已被广泛应用于碳排放变化的分解分析[11-13]。王育宝等[14]利用LMDI方法和Kaya恒等式[15],实证揭示了陕西城市废弃物处理温室气体排放的影响因素与作用机理。马晓君等[16]将东北三省2005—2016年的碳排放分解为各产业(部门)能源结构效应、能源强度效应、产业结构效应、经济产出效应和人口规模效应,结果表明,东北三省经济发展和城市化进程的加速不利于碳排放的降低。

德弗雷塔斯(De Freitas)等[17]指出,将脱钩指数和因子分解方法结合更为有效,有助于衡量经济增长和碳排放之间的关系,同时分析影响碳排放的因素。他们研究了2004—2009年巴西经济活动和碳排放增长率之际的脱钩关系,并与LMDI方法结合,结果表明,碳排放强度和能源结构是减少排放的决定因素。王(Wang)等[18]将脱钩指数与LMDI方法相结合,分析了江苏省1995—2009年间影响能源相关二氧化碳排放的因素,结果显示,经济活动是江苏省能源相关的二氧化碳排放量增长的关键因素,而能源强度效应在减少二氧化碳排放量的主导作用。刘博文[19]运用LMDI分解法和Tapio脱钩指标分析了1996—2015年间中国区域产业增长和CO2排放的脱钩弹性和脱钩程度。孙叶飞等[20]将Tapio脱钩指数法与Kaya恒等式和LMDI因素分解法相结合,对中国1996—2014年间的能源消费碳排放与经济增长脱钩关系及驱动因素进行了分析。

LMDI乘法分解可以找出环境变化的驱动要素,基于LMDI乘法分解,蔡(Choi)等[21]对其提出进一步的拓展分析—归因分析,来衡量不同行业对分解因子影响的贡献。赵涛等[22]基于LMDI-Attribution方法将天津市工业部门碳排放强度分解为产业结构、能源强度和排放因子三要素,并基于三个分解要素对其做归因分析,量化36个细分行业对分解因素影响的贡献值。刘晨跃等[23]通过LMDI分解模型及归因分析法,从细分行业的视角对1999—2013年中国各大产业及其工业行业的碳排放率变化进行了详细研究,发现能源利用效率是影响我国工业碳生产率走势的主要因素,且贡献值较大的行业包括高端装备制造业或轻工业。

本文结合脱钩分析、分解分析和归因分析,系统研究湖南工业增长和二氧化碳排放之间的关系。通过文献回顾发现,对湖南省碳排放和经济增长进行的研究很少,仅仅是基于脱钩理论分析了湖南经济增长和碳排放的动态脱钩变化。而且,目前的文献主要集中在脱钩及其影响因素上,没有深入探究不同行业对脱钩影响因素的贡献值。另外,现有的归因分析没有纳入脱钩分析。鉴于此,本文拟探讨湖南工业增长和碳排放之间的脱钩关系以及影响工业碳强度变化的因素,并对不同工业行业对各个因素的贡献进行量化,以助于确定脱钩状态的原因并采取有针对性的措施。

三、研究方法

(一)脱钩分析

本文构造式(1)所示的脱钩指数来分析湖南省工业增长与工业碳排放之间的数量关系:

(1)

其中,D表示工业总产值增长和工业碳排放之间的脱钩指数;C表示工业能源消费产生的二氧化碳排放量;Y表示工业总产值;CI0表示基期工业碳排放强度;CIT表示末期工业碳排放强度。

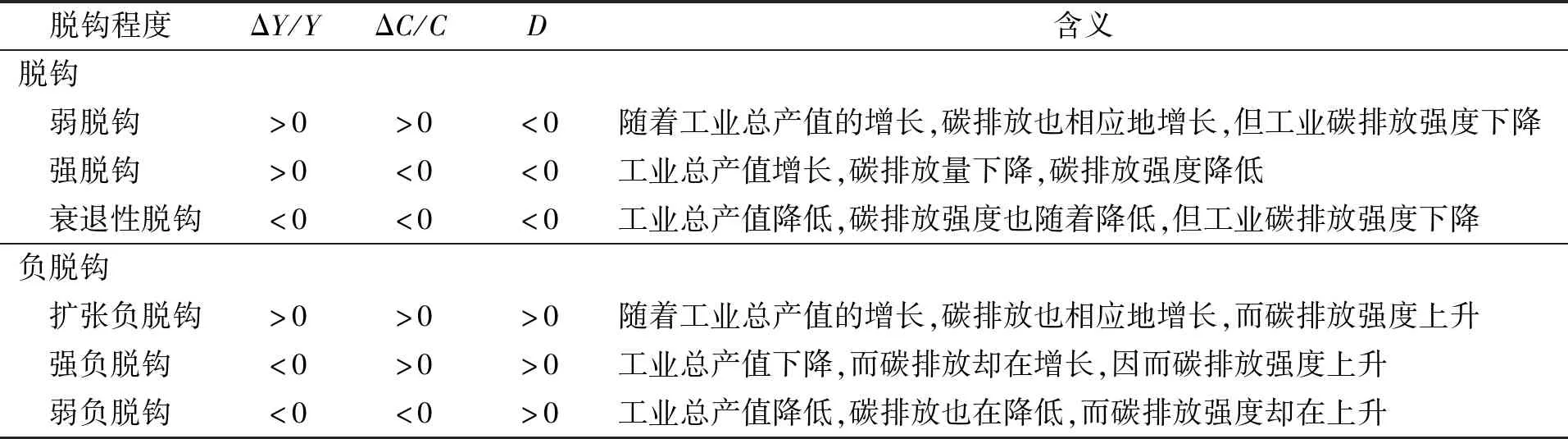

式(1)用以度量工业发展和工业碳排放之间的数量关系。具体而言,若工业碳排放强度下降,即D<0,说明工业发展和二氧化碳排放间存在脱钩关系;反之,若工业碳排放强度上升,即D>0,说明工业发展和二氧化碳排放间不存在脱钩关系(文献中亦称之为负脱钩关系)。根据工业总产出的变化率(ΔY/Y)、工业碳排放的变化率(ΔC/C)以及脱钩指数D的变动特征可以将脱钩程度划分为6种类型,如表1所示。

(二)LMDI分解分析

指数分解法(IDA)的思想在于量化藏在总量变化背后的推动因素。本文使用IDA方法,力图探索影响碳排放的因素,从根源上找出平衡碳排放和工业增长冲突的解决办法。当前的IDA有两种主要的分解方法:经孙(Sun)[24]修正过的Laspeyres分解方法和昂(Ang)[1]提出的LMDI分解方法。LMDI分解方法由于其完全分解和一致性等优点,被认为是目前最理想的分解方法。本文选取LMDI乘法分解方法,从变化比例的角度探讨碳排放强度的变化以及各影响因素对其变化的贡献。式(1)给出了碳排放强度改变的脱钩指数,为了找出脱钩的原因,本文把式(1)中的碳排放强度分解成式(2)的Kaya恒等式:

(2)

表1 脱钩程度及其含义

其中,Cij表示行业i能源类型j的碳排放;Eij表示行业i能源类型j的能源消耗;Ei表示行业i总的能源消耗;Yi表示行业i的工业产出;Y表示工业总产出;Cij/Eij表示行业i能源类型j的碳排放率(EDij);Eij/Ei表示能源类型j能源结构(ESij);Ei/Yi表示行业i的能源强度(EIi);Yi/Y表示工业结构(ISi)。

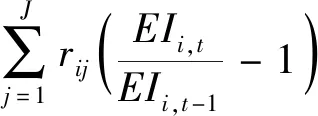

使用LMDI分解方法,以式(3)来描述上年为基期的碳排放强度的变化比例。EDij、ESij、EIi、ISi分别表示碳排放率、能源结构、能源强度和工业结构对碳排放强度的影响,其计算如式(4a)—(4d)。参照Sato-Vartia方法,ωij表示行业i能源类型j的权重,其计算如式(4e),其中的L(a,b)计算如式(4f)。

(3)

(4a)

(4b)

(4c)

(4d)

(4e)

(4f)

(三)Attribution归因分析

蔡(Choi)等[21]认为,LMDI仅能获得影响影响碳排放强度变化的迪氏分解指数,不能揭示各终端行业对总量变化的影响。为进一步探寻各行业对迪氏分解指数变化值的贡献,他们进一步提出了归因分析。归因分析能在LMDI乘法分解结果的基础上,将分解因素影响效应的变化值归因至构成总量的所有终端行业。通过计算构成总量的各行业对分解指数影响效应变化值的贡献,可量化各行业对分解指数的影响,从而得到其对总量变化的间接影响。下文以能源强度影响为例,以上一年作为基期,式(5a)即表示能源强度影响的单期归因分析:

(5a)

(5b)

进一步根据时间序列迪氏指数的链式累乘计算法,[0,T]时间段迪氏指数的变化可以表示为式(6):

(6)

将式(5a)带入式(6),可得到以期初为基期,[0,T]时间内各行业对能源强度指数的贡献:

(7a)

(7b)

其他影响因素的计算类似于式(5)—(7),可以计算出工业部门对能源结构和工业结构的改变的贡献。

四、实证分析

(一)数据来源

本文的研究对象为湖南省2007—2016年间工业增长和工业碳排放的脱钩关系。各行业的工业生产总值来源于历年的《湖南统计年鉴》(2)其中2013年及其之后的数据没有直接给出,通过工业销售产值与产品销售率的比值计算得到,计算公式为工业总产值=工业销售产值/产品销售率。。为测算工业各行业的二氧化碳排放量,本文根据《湖南统计年鉴》搜集了工业各行业原煤、焦炭、原油、煤油、柴油、汽油、燃料油、天然气等8种主要能源品种的实际消费量;根据政府气候变化专门委员会(IPCC)提供的参考方法,各行业的二氧化碳排放量由式(8)计算得到。

(8)

其中,j表示能源类型;fcj表示能源j的消耗量;cvj表示能源j的平均热值;ccj表示能源j每单位热值的碳含量,corj表示能源j碳氧化率,m表示二氧化碳的分子与碳分子的比重(44/12)。

(二)脱钩分析

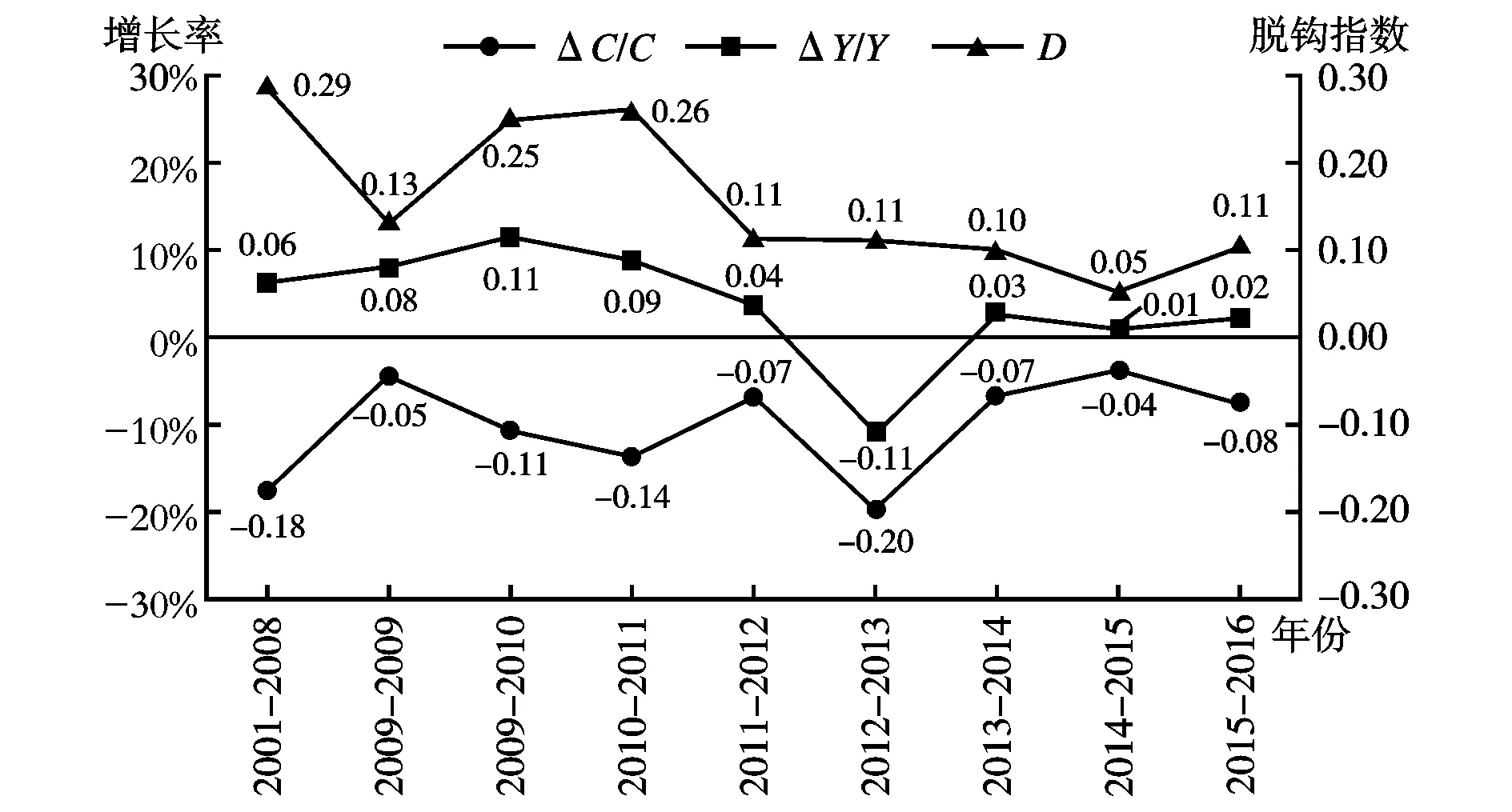

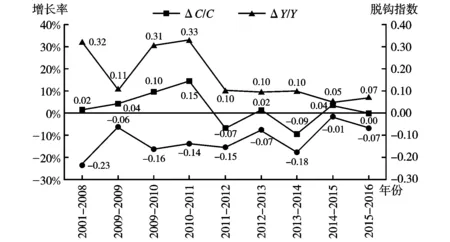

根据脱钩指数的计算式测算了2007—2016年湖南省地区总产值和二氧化碳排放量的变化率以及脱钩指数,结果如图1所示。整体而言,湖南省经济增长和碳排放的关系呈现出弱脱钩向强脱钩演变的趋势。具体来看,湖南省地区总产值的增长率在2007—2011年波动较大,而2011—2016年趋于稳定,其值在0.11上下波动;碳排放的变化率在2007—2009年有所上升,2009年开始总体呈现下降的趋势,更在2013年出现负增长;从脱钩指数来看,其值均小于0,且围绕着-0.1波动。受2008年全球经济危机的影响,湖南省地区总产值的增长率由2008年的29%下降到2009年的13%,相应地,该省工业总产值的增长率就从2008年的32%下降到2009年的11%(见图2)。对比图1与图2,湖南省地区总产值和二氧化碳排放量的变化率趋势与工业总产值和工业碳排放的变化率趋势基本相同,可见探究湖南工业总产值增长和工业碳排放之间脱钩关系的重要性。

图1 湖南省地区总产值和二氧化碳排放量的变化率以及脱钩指数(2007—2016年)

图2 湖南省工业总产值和工业碳排放量的变化率以及脱钩指数(2007—2016年)

图2给出了湖南省工业增长与工业碳排放变化率及其脱钩指数的分析结果。样本期间,湖南省的工业增长和二氧化碳排放关系主要经历了强、弱两种脱钩状态:除2012年和2014年的强脱钩外,其他期间均经历弱脱钩状态。2007—2008年,工业增长率急剧下降,工业碳排放却有所增长,导致弱脱钩。2010年以来,全省大力开展节能减排的国家政策,工业碳排放总量在不断降低,而工业仍然持续稳定增长,共同作用增强了工业增长与碳排放的脱钩效应,特别是2013—2014年,工业经济增长了10%,而碳排放减少了9%,这显现出强烈的脱钩关系,说明湖南省通过“十二五”以来所采取的降低碳排放、走低碳经济发展之路成效显著。“十二五”时期,湖南省明确提出把推进新型工业化作为富民强省的第一推动力,出台了《关于加快推进新型工业化进程的若干意见》,有效地降低了碳排放,实现了经济增长和碳排放之间依赖度的持续降低。

(三)LMDI分解分析

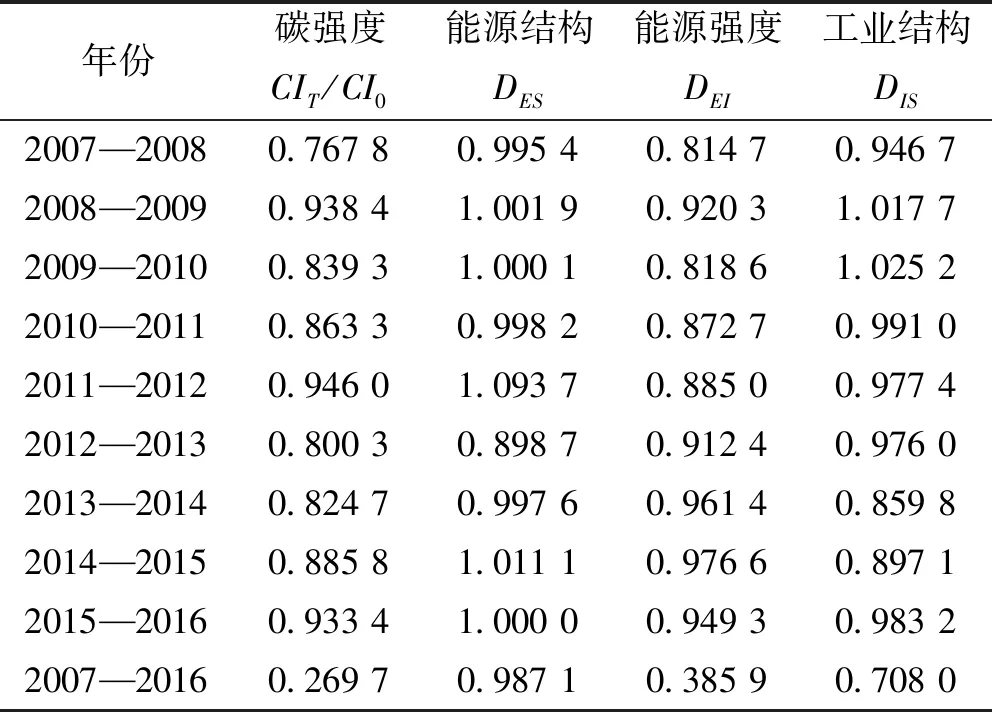

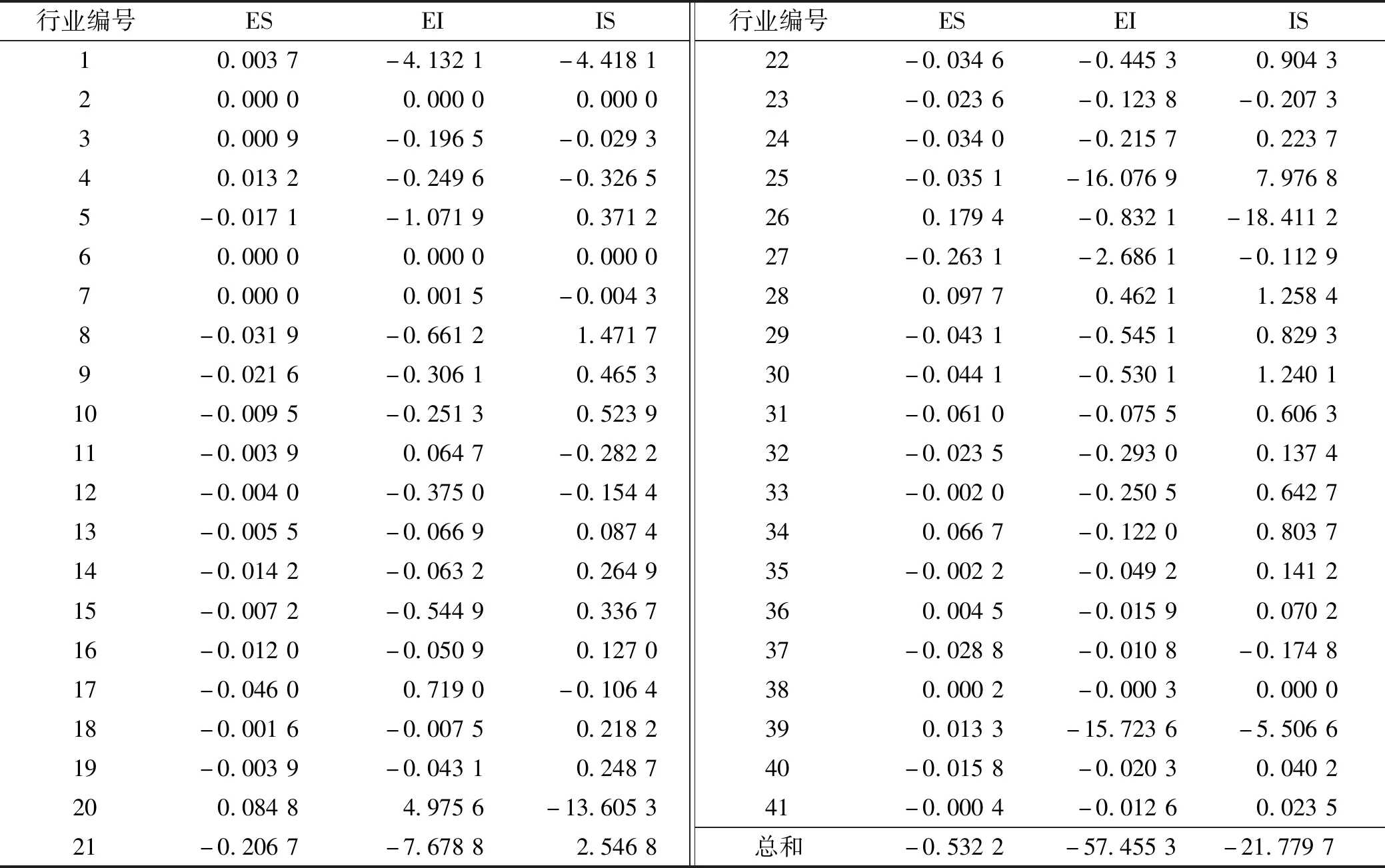

为了进一步讨论湖南工业增长和碳排放之间的脱钩效应,本文运用式(2)—(4)将湖南省工业碳排放强度的变化分解为能源结构(ES)、能源强度(EI)和产业结构(IS)(3)分解的一个因素为碳排放率ED,该指标是一个常数,即不同能源品种换算碳排放时的系数。三个因素,结果如表2和图3所示。

表2 湖南省工业碳强度比率及其分解

表2中,2007—2016年间,湖南工业部门碳排放强度的累计下降幅度高达73.03%。基于碳强度的分解效应,能源强度在整个研究期间累计下降61.41%,对碳排放的影响值DEI均小于1,通过图3中各影响因素之间的比较,可以明显看出,能源强度趋势最接近于碳排放强度变化的趋势。此外,在大多数年份,能源强度对工业碳排放强度下降的影响值大于能源结构和产业结构影响的总和。因此,能源效率的提高(即能源强度的下降)是湖南省工业碳排放强度下降的主要驱动因素。这主要归功于高效能源利用技术得到快速发展,使传统的耗能设备的能源利用率大幅提高。

图3 湖南省工业碳排放的变化趋势及其分解

相比能源强度的影响,部分时期内能源结构和产业结构对经济增长和碳排放的脱钩产生了负面影响。具体而言,在2008—2010年、2011—2012年以及2014—2016年间,能源结构DES值均大于1,抑制了碳排放的降低,而在其他时期,其值都在1上下波动,表明其对工业增长和碳排放的脱钩影响较小;工业结构在2007—2016年对湖南碳排放的下降所起作用并不明显,更在2008—2010年对碳排放的下降产生抑制作用。从2012—2016年,湖南省积极响应国家政策,大力倡导三次产业的结构调整,重点提高服务业在国民经济中的地位,工业结构对碳排放的脱钩产生积极的影响(DIS值大小有所降低),特别是在2014—2016年期间,工业结构成为碳强度降低的主要因素。

(四)归因分析

本文进一步应用归因分析深入讨论41个细分行业对工业碳排放强度变化的影响。通过式(4)—(8)计算各行业的累计贡献值,并对能源结构、能源强度和产业结构影响效应的贡献值作逐年详细归因分析,结果如表3—6。

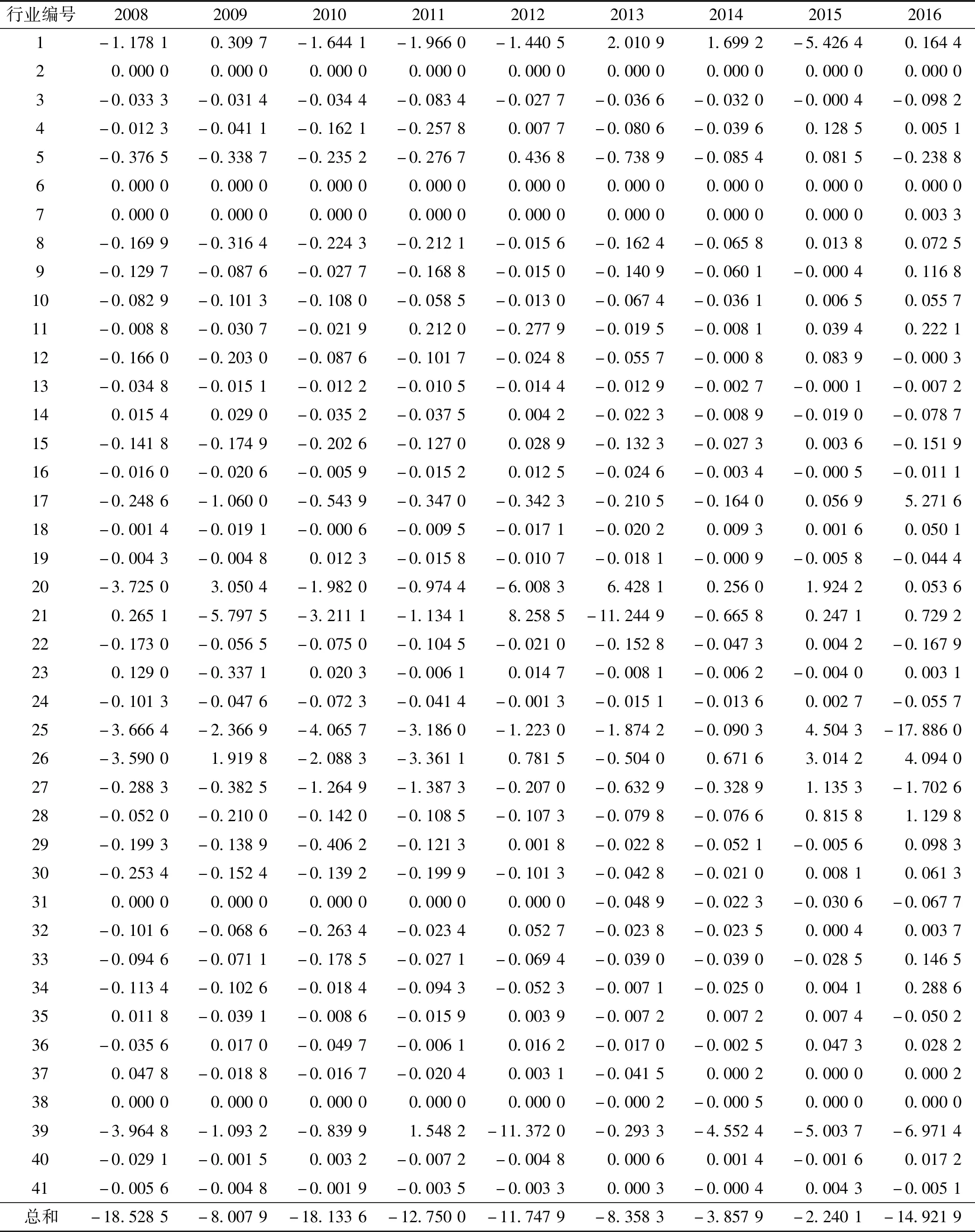

表3列示了湖南省各行业对能源结构、能源强度和产业结构变化的累计贡献值,表4列示了各行业对能源强度变化的逐年贡献值,可见能源强度在2007—2016年内对碳排放强度的下降发挥了主导作用,这一发现和LMDI分解分析的结果是一致的。整个研究期,能源强度的累积贡献达到-57.45%,年度平均贡献为-5.27%,从表3可以看出,对能源强度下降贡献率最高的三大产业分别是化学原料及化学制品制造业(-7.68%)、非金属矿物制品业(-16.08%)、电力、热力生产和供应业(-15.72%)。化学制品制造业和非金属矿业都属于能源密集型产业,湖南省电力多为火力发电,也是密集型产业,这三大行业对能源强度的下降起着积极的作用。“十二五”以来,湖南省能源利用效率稳步提升,单位地区生产总值能耗逐年降低,由2010年的0.79吨标准煤/万元下降到2015年的0.59吨标准煤/万元,累计下降25.45%,超额完成了国家下达的单位地区生产总值能耗下降16%的目标任务。这表明湖南地区能源效率的提高取得了预期的结果。

从表4中结果可以看到,以上年为基年,2008—2016年各年的能源强度贡献值均小于0,其中石油加工、炼焦及核燃料加工业在这个时间段内对能源强度的贡献值正负波动,2009、2013—2014及2016年的石油加工炼焦及核燃料加工业的影响值均大于0,因此这几年间石油加工、炼焦及核燃料加工业对碳强度的下降起着抑制作用。2010年,能源强度效应(-18.13%)显著下降,影响其下降的主要部门是化学原料及化学制品制造业(-3.21%)、非金属矿物制品业(-4.07%)以及黑色金属冶炼及压延加工业(-2.09%)。能源强度在2011年(-12.75%)和2012年(-11.75%)的贡献值也较大。其中2011年非金属矿物制品业(-3.19%)和黑色金属冶炼及压延加工业(-3.16%)是能源强度降低的主要部门;而在2012年,促使能源强度降低的主要部门是电力、热力生产和供应业,其贡献值为-11.37%。总体看来,非金属矿物制品业以及电力、热力生产和供应业的贡献相对比较稳定地促进能源强度的降低,能源效率的大幅提高导致了能源强度的影响始终最显著。

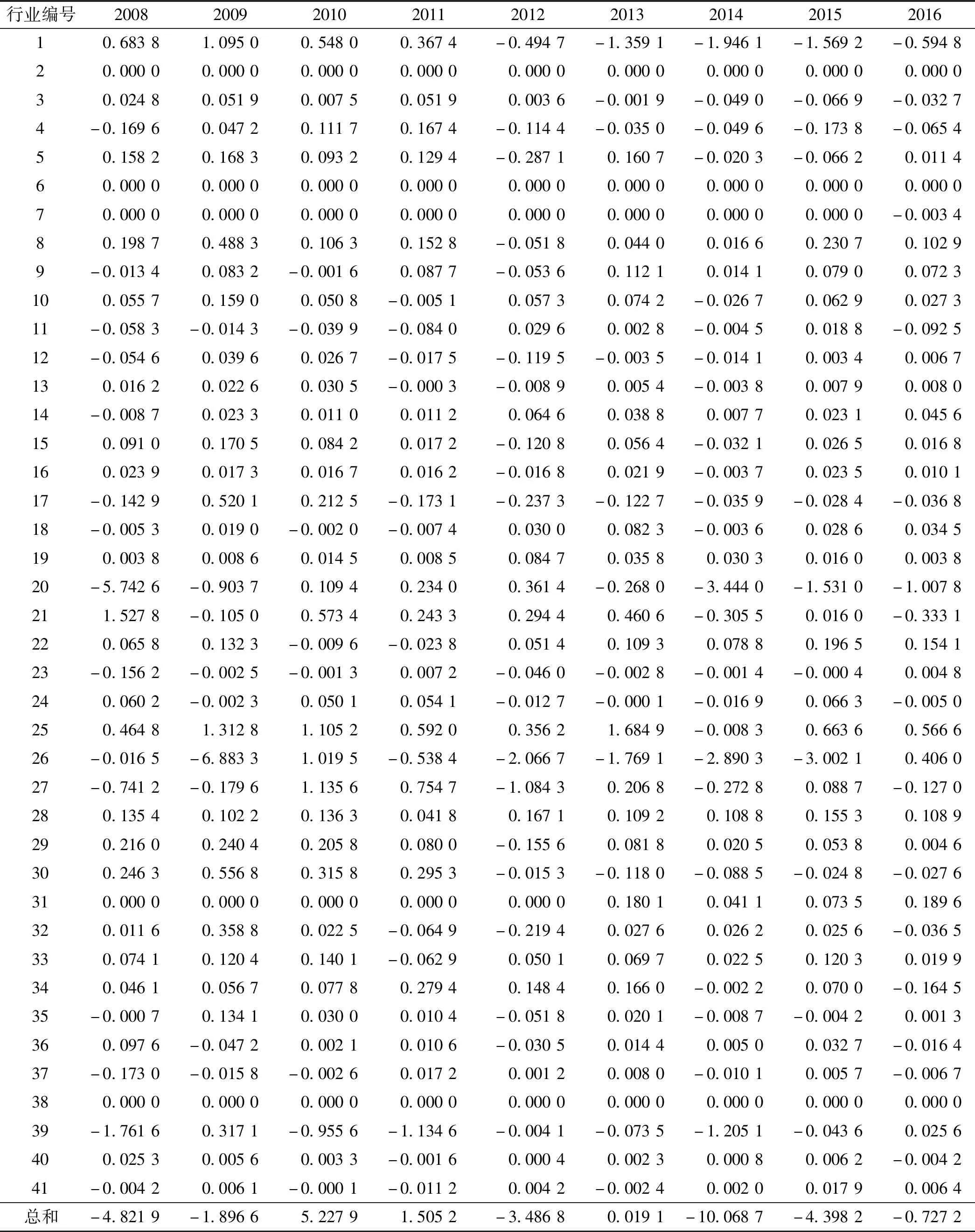

表3和表5给出了产业结构的归因分析结果,在所研究的整个时期,产业结构促进了碳排放的降低,累积贡献值为-21.78%,年度平均贡献值为-2.42%。明显促进产业结构贡献的三个部门为石油加工、炼焦及核燃料加工业(-13.61%)、黑色金属冶炼及压延加工业(-18.41%)、电力、热力生产和供应业(-5.51%)。相比之下,农副食品加工业(1.47%)、化学原料及化学制品制造业(2.54%)、非金属矿物制品业(7.98%)、专用设备制造业(1.24%)等行业抑制了碳排放强度的降低,这很大程度上减弱了碳排放降低的效果。

从表5中结果可以看到,产业结构在2014年对湖南省工业碳排放强度的降低的影响最为显著,影响值从2013年的0.02%变化到-10.07%。相对2013年,石油加工、炼焦及核燃料加工业对产业结构效应的贡献值增长最大,从-0.27%增长至-3.44%,成为产业结构效应变化的主导行业;其次是黑色金属冶炼及压延加工业(从2013年的-1.77%增加到2014年的-2.89%)、电力、热力生产和供应业(从2013年的-0.07%增加到2014年的-1.21%)。这三个行业都是能源密集型产业,产业结构对碳排放强度的影响效应呈现转好的趋势,这主要受湖南省着重发展第三产业、工业结构发生重大调整所致。

表3 湖南省能源结构因素、能源强度因素和产业结构因素的分行业多期影响(基期:2007年) 单位:%

注:行业编号1—41分别代表:1煤炭开采和洗选业;2石油和天然气开采业;3黑色金属矿采选业;4有色金属矿采选业;5非金属矿采选业;6开采辅助活动;7其他采矿业;8农副食品加工业;9食品制造业;10酒、饮料和精制茶制造业;11烟草制品业;12纺织业;13纺织服装、服饰业;14皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品和制鞋业;15木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业;16家具制造业;17造纸及纸制品业;18印刷业和记录媒介的复制;19文教体育用品制造业;20石油加工、炼焦及核燃料加工业;21化学原料及化学制品制造业;22医药制造业;23化学纤维制造业;24橡胶和塑料制品业;25非金属矿物制品业;26黑色金属冶炼及压延加工业;27有色金属冶炼及压延加工业;28金属制品业;29通用设备制造业;30专用设备制造业;31汽车制造业;32铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业;33电气机械和器材制造业;34计算机、通信和其他电子设备制造业;35仪器仪表制造业;36其他制造业;37废弃资源综合利用业;38金属制品、机械和设备修理业;39电力、热力生产和供应业;40燃气生产和供应业;41水的生产和供应业。

表4 湖南省2008—2016年能源强度影响的单期结果(基期:上一年) 单位:%

注:同表3。

表5 湖南省2008—2016年产业结构影响的单期结果(基期:上一年) 单位:%

注:同表3。

表6 湖南省2008—2016年能源结构影响的单期结果(基期:上一年) 单位:%

注:同表3。

表3和表6给出了能源结构因素的归因结果,可见产业结构对碳排放降低的贡献很小,仅为-0.53%,更在2009年(0.16%)、2010年(0.01%)、2012年(8.79%)以及2015年(1.08%),能源结构因素阻碍了碳强度的降低。从表3中可以看出,影响能源结构效应的两大工业部门及其贡献值分别是化学原料及化学制品制造业(-0.21%)、有色金属冶炼及压延加工业(-0.26%)。相比能源强度和产业结构的贡献值,能源结构的影响不大。湖南省2007年和2016年工业煤碳消费占总能源消费的71.5%和72.7%,其差异并不明显。鉴于中国“富煤缺油少气”的资源禀赋,以煤为主的能源结构调整较为缓慢,这也是能源结构对碳排放的影响值较小的原因,因此本文不做过多分析。

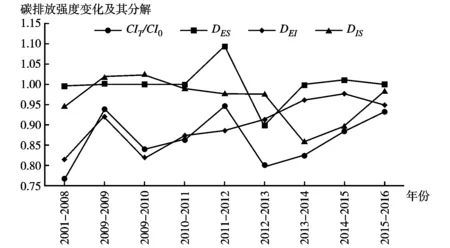

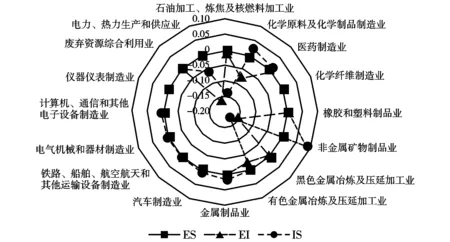

(五)归因分析的比较

根据表3的2007—2016年多期归因结果可以看出,对能源结构、能源强度和产业结构效应有显著影响的6个行业分别是电力、热力生产和供应业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业。此处选取上述6个行业及10个对比行业共16个行业对能源结构,能源强度和产业结构影响的归因结果进行比较,结果见图4。其中的点代表相应行业对能源结构、能源强度或产业结构效应的影响,正值表示抑制了二氧化碳排放的降低;负值表示促进了能源结构、能源强度或产业结构效应的降低,即促进了二氧化碳排放的降低;绝对值代表影响程度。可见,相对能源强度和产业结构,能源结构对碳排放的降低作用几乎为0。这6个行业较大程度影响着能源强度的降低,也在相当程度上促进了碳排放强度的降低;并且也在一定程度上影响了产业结构的效应,体现了这6个行业更好的技术和更高的能源效率。由于这6个行业的工业产值占比依旧很高,且它们都是能源密集型产业,其效率低和污染将严重影响能源的浪费和二氧化碳排放的增加,所以其能源效率的提高对二氧化碳排放的降低一直占主导地位。

图4 湖南省2007—2016年能源结构、能源强度和产业结构的归因结果的比较

五、结论和建议

本文通过脱钩指数分析湖南工业增长和碳排放之间的脱钩关系,并采用LMDI的乘法分解方法找到影响工业碳排放强度的三个因素:能源结构、能源强度和产业结构,其中影响最为显著的是能源强度效应。通过Attribution归因分析方法找出不同的工业行业对这三个因素的贡献值。主要结论与相应建议如下:

第一,湖南省的工业增长和碳排放经历了2007—2011年、2013年和2015—2016年的弱脱钩,以及2012年和2014年的强脱钩。从脱钩的演变表现看,湖南省应该加大力度,实现经济和环境的协调发展。

第二,对脱钩指数的LMDI乘法分解表明:能源强度是促进湖南工业发展和二氧化碳排放量脱钩的主要因素;能源结构对脱钩的影响相对较小,产业结构在近两年的影响较为显著,其他年份无显著影响;而能源结构和产业结构因素在有些年份甚至抑制了湖南工业增长和碳排放间的脱钩。因此,为了促进工业增长和碳排放之间的脱钩,湖南政府应积极开展清洁能源,优化能源结构和产业结构,采取“限高耗能产业,促低碳产业”发展的措施。

第三,通过归因分析,进一步测算了不同工业行业对能源强度变化的贡献值,对能源强度降低、贡献值最高的三大产业分别是化学原料及化学制品制造业,非金属矿物制品业,电力、热力生产和供应业,均属于能源密集型产业;而食品业、烟酒制造业等传统行业的贡献值很小。因此为进一步提高能源强度对二氧化碳排放量降低的潜力,须提出更有针对性的措施来提高能源效率,鼓励传统工业行业通过技术进步降低能源消耗和碳排放,加强能源效率的管理。

第四,能源结构和产业结构对碳排放变化的影响主要取决于能源密集型产业,明显促进产业结构的三个部门为石油加工、炼焦及核燃料加工业,黑色金属冶炼及压延加工业,电力、热力生产和供应业。影响能源结构效应的两大工业部门分别是化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业。因此,能源结构和产业结构的进一步调整应重点关注能源密集型产业。应加快调整能源结构,大力发展新能源,逐渐降低对煤炭、石油、天然气等化石能源的过度依赖;同时优化产业结构,发展低耗能、高技术产业。总之,在提高能源转换和利用效率的同时,加快产业结构的调整,发挥结构节能的作用,不仅可以解决能源和环境问题,而且有助于促进工业的低碳发展。