“指环王”画师约翰·豪如何将大自然给我们的东西还回去?

2019-09-23李乃清陈梵

李乃清 陈梵

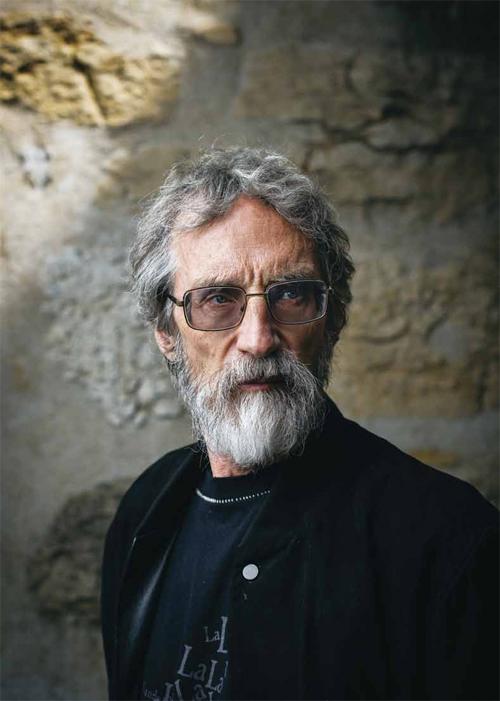

62岁的约翰·豪(John Howe)身形高瘦、手指细长,这位蜚声国际的奇幻插画大师蓄着灰白须发,神情充满哲思,见过他本尊的人都惊呼——像极了 《指环王》里的甘道夫。

“可惜我没有甘道夫那么好看的长胡子,真希望我有!”约翰谦逊地笑了,言语间藏着几分冷幽默。

世界各地的画家都试图捕捉J·R·R·托爾金笔下中洲世界的精髓:各个角色身上的英雄精神、战斗中惊心动魄的戏剧场面、中洲自身神话般壮美的景致,但只有少数人取得了成功,约翰就是其中出类拔萃的一员。他先以画作促成中洲传奇搬上大银幕,后与搭档、奥斯卡最佳艺术指导奖得主艾伦·李(Alan Lee)为《指环王》系列电影制作的艺术设计更令全球书迷美梦成真。

图/Lucas Vuitel

8月中旬上海书展期间,“中洲旅人——约翰·豪个人艺术展”在沪举办,约翰在其下榻的思南公馆接受了南方人物周刊记者的专访。他身穿黑色T恤,语调轻柔,眼神专注,与他近两个小时对谈,仿佛坐在霍比特人的袋底洞里,听甘道夫娓娓道来一个漫长的故事。

他画的“甘道夫”为《指环王》找来了投资方

“托尔金的地理学大多具有很深的象征意义。安都因河不是多瑙河、伏尔加河或莱茵河,但它们具有同样的特色:都是横穿大陆的河流,直到入海才抵达终点。遭到焚烧、伤痕累累的魔多大地,可能是第一次世界大战期间所遭受的精神痛苦在地理上的反映。相反,精灵的国度可能是人类堕落之前大地上天堂乐园的残余,是那存在于时间开始之前的王国的遗迹。托尔金绕开了永生不朽的主题,一笔带过世间的疲倦:世界恒在,但在不可阻挡地衰落。”

约翰与托尔金的缘分可以追溯至初中时代:因为学校图书馆《魔戒》太抢手,第一部《魔戒同盟》总被别人借走,他不得不从第二部《双塔殊途》进入中洲;自此一发不可收拾,设计“魔戒”标志、暗暗画下人生中第一幅“甘道夫对阵炎魔”,如今这已是他描绘最多的中洲著名场景……

约翰为托尔金作品创作的插画出现在《托尔金官方年历》、《中洲历史》等书籍封面、周边包装上,他本人更是《指环王》导演彼得·杰克逊从好莱坞获得投资的大功臣。

《劫后的欧尔桑克》

《古冢尸妖》

“约翰·豪所画的甘道夫阔步雨中是我所见过的描绘托尔金笔下巫师插画里最出色的——流浪汉似的衣着和鹰隼般的凝视将画面张力捕获其中,完全超越了尖帽巫师老生常谈的形象。”彼得·杰克逊对约翰·豪的插画评价很高。

初见约翰之前,彼得已是他的画迷。早在1995年,彼得首次考虑将《魔戒》改编成电影,他在《1991年托尔金年历》上看到一组约翰的画作:每张看来都像电影剧照,将强烈的戏剧冲突凝于一瞬,逼真的画面令奇幻呈现出某种史诗的感觉。这些画作令彼得兴奋不已——他画出了影片可能呈现的视觉效果。

彼得发现约翰没出版过作品集,因此展开了一场“约翰·豪狩猎”,他从互联网、二手书店和托尔金读者社团等各种渠道出发,试图找出约翰所有的画作,有时会为一张新图买下整本书。

彼得回忆道:“后来,我们将约翰的作品用在项目展示里,试图让好莱坞对托尔金电影这个主意感兴趣——最终计划成功,我们获得了资金。约翰此时已经在《魔戒》银幕化一事中扮演了重要角色,尽管他毫不知情。”

1997年,彼得给40岁的约翰打了电话,邀请他参与电影《指环王》的制作,那通电话使得约翰和他的家人在新西兰度过了18个多月。回想当年那通突兀的电话,约翰诚实地笑道:“当时我思考了大概两秒钟,其实我完全不知道彼得·杰克逊何许人也,我不知道他人在哪儿,甚至不太清楚新西兰在哪儿。但我想这是个机会,结果虽然不可知,但你必须去尝试。”

彼得最终见到了约翰本人,他恍然惊呼——画上灰袍白髯、刚毅弥坚的甘道夫简直就是再年长30岁的约翰的自画像!

电影筹备前期,正是约翰笔下那幅大步流星走在雨露中的“灰袍甘道夫”让好莱坞下了投资决心,成功开启了我们这个世代的中洲影像之旅。可惜的是,这幅原作多年前在一次展览中被盗……

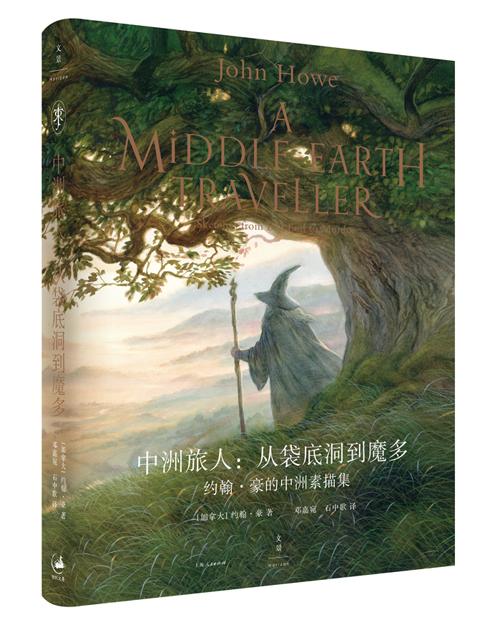

约翰翻开手边的《中洲素描集》,指着那幅画作向本刊记者回忆道:“我当时想作一幅画,表现出甘道夫的匆忙,他正要赶往某处。在那幅画里,所有事物从右到左都朝着一个方向,所以甘道夫往那个方向走,风往那里吹,雨往那里飘,还有树叶、光线,整个氛围都往那个方向去……我想画出一些东西正推着我们前进,甘道夫在赶路,他重任在身。我想这是甘道夫的一个象征,他肩负重要使命,我希望画面传达出这样一种情绪。”

《派克岛》

《甘道夫》

自然,这幅画也成为《指环王》电影中灰袍甘道夫的形象参考,为此,演员伊恩·麦凯伦爵士在新西兰片场不得不忍受数小时不断试装。导演彼得只求尽量还原画中感觉,一边拉着演员一边挥舞着约翰的画作嚷嚷:“帽子不对——必须看起来是这样的!”

世界如此广阔壮观,几千年也画不完

“从加拿大到新西兰的路不是一条直线,因为我住在瑞士,在法国上学,而新西兰位于世界的另一端,直线是最索然无味的。”

约翰1957年生于加拿大温哥华,在不列颠哥伦比亚省长大,毕业于法国斯特拉斯堡艺术学院,目前定居瑞士。

儿时记忆中,客厅墙上挂着一幅日内瓦湖边西庸古堡的铅笔素描,那是约翰的外祖母19岁时对照明信片画下的,开始更中意的教师生涯后,外祖母再也没提起画笔……

无论如何,艺术的种子在小约翰心里扎下了根,他总是一刻不停地在画画。“生物课上,画画变成了一项便利的技能,朋友和我可以迅速且有创意地画出显微镜下的水生物,以一张50分钱的价格卖给毫无艺术细胞的有钱同学。”

高中毕业后,他去了法国斯特拉斯堡的艺术学院,次年进入巴黎国立高等装饰艺术学院。初到欧洲那几年,他经常沉迷于各类艺术品和建筑。

“斯特拉斯堡有座教堂,我不知怎么获得了通行钥匙,得以在这座宏伟建筑任意紧锁的门之间穿行。我在那红砂岩的世界打发掉无数个下午;它充满了魔力。我攀爬到螺旋阶梯的顶端,140 米的高空四周空无一物。雷雨交加时我坐在一排排喷水的石兽下,甚至还在睡袋中过了一夜,又冷又惨,每隔一小时就要被下方的钟声惊醒一次。这一切都是极致的浪漫,不过这才是艺术生应该做的,无论在哪儿都不放过任何细微的奇迹。这场与哥特建筑的直接邂逅催生了后来的《大教堂》。”

直至今天,无论到哪儿,约翰仍坚持为建筑拍照或素描。闲暇时间,他也会效仿当年漫游瑞士的托尔金,背着相机,翻山越岭,为幻想世界寻找参照物。

“1911 年,19 岁的托尔金去瑞士徒步,收获颇丰。阿尔卑斯山提供了许多有用的回忆;你可以站在劳特布伦嫩小镇附近一处地点,辨认出托尔金在自己的幽谷插图中绘出的悬崖。少女峰可能给了他凯勒布迪尔的灵感,甘道夫在这座山巅大战炎魔……中洲大部分地区都洋溢着这种来自个人经验的真实感,以至于我们忍不住想把他所描述的每个地方都找到一个现实地点去对应。”

也因为喜爱托尔金,约翰很早就迷上了欧洲的中世纪文化,骑士和盔甲屡次出现在他的作品中。“我对盔甲痴迷,它的金属外骨骼,巧妙地结合了优雅和功能。我曾在一座古堡待了很长时间,那里一直在修复真正的盔甲。”

作为“历史重演”组织“圣乔治团”成员,瘦高的约翰会身穿15世纪形制的盔甲自扮画中模特,《兰斯洛特》便是根据他身披盔甲的照片所绘。友人惊叹:“你几乎能看出全套盔甲给男人的骨架带来的重压,感受到那沉甸甸的分量。难怪他画的骑士看起来如此可信!”

在新西兰的日日夜夜,约翰与插画大师艾伦·李共同担任电影《指环王》的艺术指导和设计师,两人在工作室发奋创作,削尖铅笔投入画海,数千张设计稿经他们之手诞生,内容涵盖了中洲世界里的各个事件和角色。毫无疑问,《指环王》斩获的17座奥斯卡小金人中,有他们两人的功劳。

老搭档艾伦曾笑着介绍:“我们的分工顺理成章,约翰致力于中洲的黑暗面——凶残的恶兽、炎魔、巴拉督尔、米那斯魔古尔、黑门等,我则留在了安都因河更为安全的一侧。”

约翰细致描绘了许多中洲的恶龙:格劳龙、安卡拉刚、斯卡萨、斯毛格……这种天生与火焰、烟雾、正邪恶战相关的奇幻生物在他的画作中占据着重要地位,“托尔金的龙代表了命运、劫数和毁灭,无论来自已知世界的边缘还是人类内心的黑暗,都十分适合它们必须扮演的角色。”

约翰表示,他渴求欣赏并呈现这种鳞甲长虫的机会,尤其在古老神秘的东方,龙的国度。来上海之前,他在乌镇还抽空画了些素描,“我画了那里的几座小桥,还有桥头附近的龙头石雕,我觉得非常好看,给我很多启发。”

甘道夫擅长摆弄火、烟,还有光;约翰则用他的神奇画笔倾尽大半生绘制托尔金笔下的中洲。“自导演彼得第一次来电15年后,随着《霍比特人》三部曲上映,可以说我终于完工了!”约翰如释重负道,“经历新西兰这段冒险,有点像比尔博在旅途结束后归来,所有人都问他去哪了。我们带着一个想法出发,画作完成后回来,结果嘛,我脖子僵硬,头也转不了,不过,我强烈觉得还有很多事要做。世界如此广阔、如此壮观,我们画几千年也画不完。”

托尔金的世界,通往现实之外的独立宇宙

人物周刊:还记得你儿时画的第一样东西吗?

约翰·豪:恐怕我只记得自己那时候画不了的一些东西。我像其他小孩一样,很小就开始画画,但我确实记得发现自己有些东西画不出来时,我感到非常失望。我小时候一刻不停在画画,我母亲也会尽力帮我完成野心勃勃的画面,因为我在农场长大,那里有各种各样的动物。有一次我想画一头奶牛,奶牛画起来很复杂,我画不了,那时我大概五六岁,我就找母亲来帮忙,但她也画不出来。我感到很失望,放声大哭,因为我以为所有大人都能完成孩子做不了的事情,但我想或许就是那一刻开始,我意识到如果想画什么,那我就得自己来。

人物周刊:你青少年時期第一次读托尔金的作品是哪个故事?对什么情节特别着迷?

约翰·豪:我记得第一次读《霍比特人》时只有六七岁,但我就读了第一章,除了那个标题《不速之客》,其他都不记得了。12岁时我读了《魔戒》,第一次读不太明白,后来陆陆续续又读了一些,但可能要等我成年后才更理解那些故事。随着年龄增长,我对托尔金作品的喜爱程度在加深,因为每读一遍都会更加理解中洲世界的广度和深度,托尔金的书就像一扇门,通往一个充满迷人奇趣事物的宇宙。

人物周刊:现在这个年龄,如果选择重读托尔金的作品,你会选择哪一本?为什么?

约翰·豪:好问题!说实话,我也不确定呢,也许我更想再读下《努门诺尔与中洲之未完的传说》,因为这本汇集了自远古至“魔戒”大战结束跨度数千年之久的种种中洲逸事,从时间层面上来说更具史诗性,而且囊括了中洲的语言文化、历史传说、风土人情等等各方面内容,书中每个故事都是“未完”的,但传奇本无穷尽,永不终结。你知道,《霍比特人》有个副标题“去而复返”,重读大概也是这种感觉:初入世界的前路未知,正如去而复返后的无法忘怀。

《索伦之眼》

人物周刊:你怎么看弗罗多戴着的那枚魔戒?這个沉重的负担颇具寓意。

约翰·豪:是的,那是一个隐喻。托尔金不喜欢寓言,但这很明显是一个关于绝对权力的隐喻,而且就放在这个非常简单的物件里。当然,你知道,古代神话里也出现过戒指,例如尼伯龙根的指环等故事,所以戒指这个隐喻是神话传说里极常见的概念,它显然是掌控绝对权力的隐喻,而且你可以这样紧紧握着它。

人物周刊:如果你戴上那枚魔戒,然后突然隐形了,你会做什么?

约翰·豪:哦,我不知道,但我觉得自己应该不会戴它,也希望自己不会受到这样的诱惑。

人物周刊:你相信魔法吗?

约翰·豪:我要说……是的,我信,因为我觉得魔法并不只是那种突然消失或出现令人惊奇的东西,我觉得魔法和人类的精神世界息息相关,而且我们无法证实为什么我们选择相信那些自己知道的事。对我来说,或许那不应该称为魔法,而是一种对无形事物的相信,只有在我们相信时它才会发生。我不知道,但我想“魔法”是一个内涵丰富的词,不仅仅是魔术师的小诡计、巫师的扫帚那些东西,它是一个更广阔的概念。

人物周刊:介绍下其他你喜欢的奇幻文学?

约翰·豪:我非常想为H·P·洛夫克拉夫特(H.P.Lovecraft)的作品绘制插画,我也很喜欢罗宾·霍布(Robin Hobb)的小说,她是我的好朋友,我很喜欢读她的书,她非常厉害,她写的故事特别有力量。

人物周刊:《魔戒》之后你也参与电影《纳尼亚传奇》的造型设计,C·S·路易斯的《纳尼亚传奇》和托尔金差不多时期,你如何解读他这部奇幻文学作品?

约翰·豪:是的,我花了半年时间参与第一部《纳尼亚传奇》的设计工作,挺好玩的,不过我对这部文学作品的欣赏可能还不够,C·S·路易斯是个很有意思的作家,但我不是他的狂热粉丝,他的书非常正派,同时又有点沉重。路易斯的文本流畅,思路清晰,简明易读,他从希腊神话中引入不少元素,他的《纳尼亚传奇》更像童话,从魔衣橱到森林,从黎明踏浪号到千万座城池,纳尼亚的世界是我们现实世界的某种影射,而托尔金的语言更晦涩,经典神话角色对他没太多影响,他倾向于创造语言,《魔戒》是一个分离于现实之外的独立宇宙,《霍比特人》是踏出家门后的一段奇幻冒险之旅。

人物周刊:你怎么看J·K·罗琳红遍全球的《哈利·波特》系列?

约翰·豪:书我全读了,电影没全看,我觉得最好的一点是《哈利·波特》激起了年轻人阅读的欲望,这很重要。我看过一个小短片,罗琳在多伦多一个讲堂朗读书里的几个片段,现场来了3000个孩子,全场鸦雀无声,所有人都在听,我在想,天哪!这真的太棒了!

风不只是吹动树上的叶子,也在讲述属于风暴的故事

人物周刊:作为大制作电影幕后的艺术指导和绘图师,你的工作究竟是怎样的?

约翰·豪:哦,压力相当大!人们说住在新西兰,还能和彼得·杰克逊这样的人物合作,肯定很了不起,我同意。我在高中上艺术课时,从没想过我会去到世界的另一头,和一位了不起的电影导演合作。不过,我们的工作很辛苦,工作时间很长,要做到非常专业,主要是因为你痛苦地意识到你今天所做的东西将在接下来几周为几百人提供作品,你需要非常专注地将作品画出来,并向他们提供制造现场所需的各种信息,所以它意味着在照明、3D空间、动画和所有其他方面都要做提前考量,挑战极大,但也令人兴奋,非常有趣。我知道自己只是一部庞大机器上的一个小零件,但我很荣幸能参与这整个过程。

人物周刊:说说你与艾伦·李的搭档?

约翰·豪:我们在整个电影项目开始之前已联系过,但从没见过面,实际上我们是在往返新加坡与奥克兰的飞机上第一次相见。我一直很欣赏他的作品。我们的分工很明确,有时就是看谁比较忙谁比较有时间,然后另一个人接手做下去,大家的工作基本是可互换的。艾伦在《霍比特人》的前期制作投入很多,而我主要负责后期。

人物周刊:他笑称你主要负责创作中洲世界的黑暗面?

约翰·豪:某种程度上来说,是的,艾伦的创作灵感更多来自托尔金笔下的精灵,所以他在这上面投入较多,而我特别喜欢那些黑暗面的事物,所以我很多时候都在绘制魔多及其他一些黑暗场景。中洲世界有它独有的密度和复杂性,这对我和艾伦各自有所启发,我们可能会有不同的想法,但方向基本是一致的。

人物周刊:创造那些黑暗画面时会不会自己偶有陷入恐惧的状态?

约翰·豪:哦,从来不会,绘图过程中我还是很能克制情绪的。你知道,我设计了索伦的黑塔巴拉督尔,那是自第一纪元末安格班在愤怒之战中被摧毁以来建成的最大的堡垒,由于索伦不能再以实体现身,黑塔既是他力量的象征,也是他在尘世间的牢狱。刚开始创作时,我在巨大尺幅的纸上作画,从那个塔的最底部开始设计,一直往上画,但我也不知道顶部会是什么样,直到我大概想清楚,因为我一直画一直画,这个塔已经变得很高很高。我特别享受这个过程,我喜欢营造一种创作环境,想象自己站在高远处,画下我所看见的,然后一步步靠近,再从近处看更多细节,最后陸续把工作做完,我发现这个方法有点像地理学考察,但对我很管用。

人物周刊:我们中国人有种说法,“智者乐山,仁者乐水”,山和水在你的作品中频繁出现,大自然对你的创作有何启发?

约翰·豪:哦,我不确定,可能这两者都有吧。在这个世界的某个地方,总有一座山象征着所有的山,总有一片海告诉我们关于海的一切,这都是我一直在追寻的。我非常注重事物的有形层面,将其在画作中传达出来,但我必须对大自然环境所揭示的无形层面保持敏感度。我们如何才能将大自然给予我们的东西还回去?你知道,大自然不会让任何事物变丑,它总是美的,只有人类会去做那些丑陋的事,我们应该从大自然中学习,不是模仿,而是努力赶上,因为我们不是很擅长回馈自然。我希望大自然存在于我所有的画作之中。这种存在是强大的,具有叙事性、象征性和主题性,我希望光线的作用不只是照亮物体,还能够照亮想法和故事。风不只是在吹动树上的叶子,也是在讲述属于风暴的故事。

人物周刊:说说你的业余兴趣爱好?托尔金笔下的霍比特人喜爱美食、啤酒、园艺,还特别爱抽烟斗,这些有你喜欢的吗?

约翰·豪:哦,看样子我不是一个合格的霍比特人,那些事好像对我没有特别的吸引力……我喜欢走路,走很长很长的路,路上我会拍照。

人物周刊:你周游世界拍了很多照片,说说旅行途中印象最深的风景?

约翰·豪:是的,照片是一种记录,它们让我做必要记录,以备日后作画之需。电影《霍比特人》里多次出现汝拉山脉。我在去新西兰之前拍了成千上万张照片,经常去汝拉山散步,并且随身携带这些素材,不只是我的摄影资料,也有我散过的步,对我所见事物的记忆,我把它们大量融入电影之中。它们不一定是可见的,你可以说,摄影资料带来了写实主义,我的记忆带来的是情绪写实主义,两者缺一不可。

(参考:《中洲旅人:从袋底洞到魔多——约翰·豪的中洲素描集》《神话与魔法:约翰·豪的绘画艺术》)