不同方法治疗第5跖骨基底部骨折的疗效观察

2019-09-23底垚宗

底垚宗

(北京市平谷区医院 关节外科,北京 101200)

第5 跖骨基底部骨折发病率较高,属于下肢较常见的骨折。由于第5 跖骨基底参与足部外侧弓和横弓的组成,骨折愈合不良或畸形愈合会导致足部受力的改变,进而形成足部的退变[1]。本研究回顾性分析我院7年来收治的第5 跖骨基底部骨折64 例,根据治疗方法的不同,分为三组,对比其治疗结果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

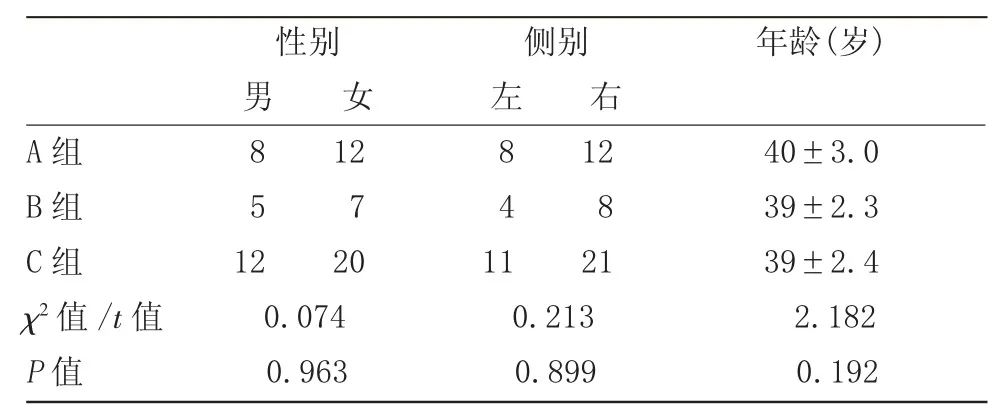

对2011年1月-2018年1月就诊于我院的第5 跖骨基底部骨折64 例进行回顾性分析,根据治疗方法分为三组。第一组:短腿石膏托外固定(A 组);第二组:切开复位克氏针内固定,石膏外固定(B组);第三组:切开复位带线锚钉内固定(C 组)。A 组20 例,年龄 28~65 岁。B 组 12 例,年龄 30~60 岁。C组32 例。年龄27~64 岁。三组年龄、性别、侧别等一般资料差异无统计学意义(表1),具有可比性。

表1 三组一般资料统计表(±s)

表1 三组一般资料统计表(±s)

性别 侧别年龄(岁)男 女 左 右A 组 8 12 8 12 40±3.0 B 组 5 7 4 8 39±2.3 C 组 12 20 11 21 39±2.4 χ2 值 /t 值 0.074 0.213 2.182 P 值 0.963 0.899 0.192

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:按照Lawrence[2]分型为Ⅰ区骨折且明显移位超过2.0 mm 或累及第5 跖骨-骰骨关节面超过30%。排除标准:Lawrence 分型为Ⅱ区或Ⅲ区骨折;骨折无明显移位;骨折足部的血液供应差或皮肤切口处的软组织条件差。

1.3 治疗方法

A 组:患者于急诊或门诊拍片,确诊为第5 跖骨基底部骨折,因各种原因,拒绝手术治疗,给予患肢短腿石膏托外固定,患肢免负重。

B 组:患者于急诊或门诊拍片,确诊为第5 跖骨基底部骨折,在硬膜外麻醉或腰硬联合麻醉下行骨折切开复位克氏针内固定。手术入路采用第5 跖骨粗隆部为中心的纵行切口2.0~3.0 cm,逐层切开,注意勿损伤切口附近的腓肠神经,显露骨折端,可见腓骨短肌腱在近侧骨折块的附着点,直视下以巾钳钳夹复位骨折,以0.8 mm 或1.0 mm 克氏针数枚固定骨折端,克氏针穿透骨折远端对侧皮质,术中尽量解剖复位。术中C 型臂透视位置满意后,逐层缝合伤口,克氏针折弯剪短留于皮外,短腿石膏托外固定,患肢免负重。

C 组:患者于急诊或门诊拍片,确诊为第5 跖骨基底部骨折,在硬膜外麻醉或腰硬联合麻醉下采用第5 跖骨粗隆部为中心的纵行切口2.0~3.0 cm,逐层切开,注意勿损伤切口附近的腓肠神经,显露骨折端,可见腓骨短肌腱在近侧骨折块的附着点,直视下以巾钳钳夹复位骨折,术中尽量解剖复位,锚钉固定主要骨折块,带线缝合固定周围筋膜和肌腱。术中C型臂透视位置满意后,逐层缝合伤口,无需石膏外固定,患肢免负重。

1.4 术后处理

分别于术后第1、2、4、8、12 周复查患足正斜位X 线片,根据骨折愈合情况,决定何时拆除石膏。A 组一般为6~8 周;B 组一般4 周拆除石膏,6 周拔除克氏针;C 组肿胀疼痛减轻后即可行患肢踝关节足部功能康复训练。

1.5 观察项目与方法

采用X 线片检查、美国足踝协会(AOFAS)中前足功能评分[3]、视觉模拟评分法(VAS)(0~10 分,0 分为无痛,10 分最痛) 对患者术后或保守治疗半年后的效果进行评估。主要观察指标:骨折愈合时间、有无伤口感染、是否存在腓肠神经刺激症状、小腿肌肉有无萎缩。

1.6 统计学方法

采用SPSS 20.0 软件进行统计学分析,计量资料应用方差分析和t 检验,计数资料应用卡方检验。

2 结果

三组均获随访,随访时间6~10 个月,平均(7.1±1.5)个月。骨折均骨性愈合,三组术后6 个月功能评分及并发症发生情况见表2,3,典型病例见图1-6。

表2 三组足部功能评分、疼痛评分及骨折愈合情况比较(±s)

表2 三组足部功能评分、疼痛评分及骨折愈合情况比较(±s)

n AOFAS(分) VAS(分) 骨折愈合时间(周)A 组 20 81.6±5.3 1.4±0.7 10.5±0.4 B 组 12 88.4±3.4 1.0±0.6 9.5±0.6 C 组 32 93.7±3.6 0.8±0.6 9.0±0.6整体比较F 值 6.245 13.348 40.951 P 值 0.003 0.000 0.000多重比较t 值 A/B -3.493 2.295 3.873 P 值 0.007 0.045 0.003 t 值 A/C -4.605 3.843 7.591 P 值 0.001 0.003 0.000 t 值 B/C -4.446 2.552 4.082 P 值 0.001 0.031 0.002

表3 三组并发症发生情况比较(n)

3 讨论

第5 跖骨是足外侧纵弓及横弓的重要组成部分,在足部应力传导及负重过程中发挥非常重要的作用。第5 跖骨基底骨折是最常见的足部损伤之一,如果治疗不当,易引起足负重发生改变,远期将带来如关节疼痛、关节功能障碍等并发症[4]。

图1,2 术前正斜位X 线片

图3,4 行切开复位带线锚钉固定术后1 个月正斜位X 线片

图5,6 术后6 个月正斜位 X 线片

第5 跖骨底张开,向外下方突出,形成粗隆,超越骨干及相邻骰骨的外面,是足外侧最明显的骨性标志。在第5 跖骨背外面,有坚强的腓骨短肌肌腱附着,而第3 腓骨肌腱不如腓骨短肌肌腱坚强,更多附着于第5 跖骨粗隆远侧的骨干。从跟骨结节外侧突起始的小趾展肌,围绕第5 跖骨底,常附着其上,然后向远侧止于小趾近节趾骨底。第5 跖骨粗隆的形状及大小因人而异。研究表明,脚踝部扭伤致腓骨短肌肌腱损伤是造成第5 跖骨基底部撕脱性骨折的主要原因,与文献的致伤因素相符。

第5 跖骨基底部骨折是足部跖骨骨折中常见的骨折类型之一,根据Dameron[4]分区共分为三区:Ⅰ区为跖骨粗隆部撕脱性骨折,Ⅱ区为干骺端与骨干连接部骨折,Ⅲ区为跖骨干的疲劳性骨折。根据国内外学者统计,以跖骨粗隆基底部撕脱性骨折发病率最高,其受伤机制主要是足内翻内收暴力时的肌腱牵拉所致。Dameron 通过实体实验证实,只有腓骨短肌肌腱才有足够的力量在前足内翻内收暴力时可导致粗隆撕脱性骨折。本研究纳入的即是第5 跖骨Ⅰ区骨折。对于不存在明显移位的撕脱性骨折,可采用保守方式治疗,选择非负重短腿石膏进行固定,固定时间为6~8 周。如果骨折明显移位超过2.0 mm 或累及第5 跖骨-骰骨关节面超过30%,骨折不愈合的可能性大或复位不佳而导致后期创伤性关节炎等原因,应行手术治疗,并根据骨折的类型和患者的骨质状况选择可靠内固定方式[5]。本组有20 例因各种原因拒绝手术治疗,最终足部功能评分和疼痛指数与手术组有明显的统计学差异,骨折愈合时间也比手术治疗组长。但只要严格保守治疗,本组尚未发现骨折不愈合的病例。

手术治疗是对第5 跖骨基底部骨折传统治疗方法的巨大改进。其目的在于恢复第5 跖跗关节的正常解剖对位,维持外侧纵弓和横弓的正常形态,恢复局部生物力学环境,保留第5 跖跗关节活动度及其对外侧足弓弹性的维持。通过手术治疗达到第5 跖骨基底形态的恢复和早期的功能训练,恢复跖跗关节对位,从而减少并发症和后遗症的发生。因此对于符合手术标准的患者应积极选择手术方法进行治疗,行骨折稳定固定处理,以便尽早达到解剖复位,帮助患者恢复踝关节功能。

第5 跖骨基底部骨折的手术治疗方法较多,内固定可以考虑采用克氏针张力带、空心钉、带线锚钉等。克氏针张力带的优势在于经济、方便,可对骨折端进行加压,但需二次手术取出克氏针钢丝[6]。本组采用切开复位克氏针固定的患者一部分是由于经济原因,还有一部分是由于骨折块较大,易于使用克氏针固定。为了避免二次手术,笔者采用克氏针留置皮外,辅以石膏托外固定的方法。但是克氏针组的足部功能评分比切开复位锚钉固定组低,主要表现在凹凸不平路面的行走时会出现不适。而且切开复位克氏针固定组尚可能出现钉道感染,由于骨折端无法加压,有部分病例会出现再移位。

周则旺[7]选择采用空心钉内固定治疗第5 跖骨基底部骨折,取得了较好的治疗效果。但空心钉内固定需Ⅱ期手术取出,增加了患者的痛苦和治疗费用。尤其对于骨折端粉碎的患者,空心钉优势并不明显。李辉等[8]应用带线锚钉治疗第5 跖骨基底部撕脱性骨折,一方面切口范围小,对局部血运破坏较小,剥离范围不大,锚钉不容易打碎骨块,编织缝合固定可靠,能有效对抗腓骨短肌的牵拉及术后骨折再移位的发生,并使两骨折端加压紧密接触,有利于骨折的愈合。另一方面无需二次手术取出。本组32 例采用带线锚钉治疗,术中用4.5 mm 或5.0 mm 带线锚钉,骨折均顺利愈合,愈合时间也明显短于保守治疗组和克氏针固定组,足部功能评分效果满意。

综上所述,对于符合手术条件的第5 跖骨基底部骨折应积极手术治疗,切开复位锚钉内固定应作为首选手术方式,如不得已选用克氏针固定最好加用钢丝,对骨折端加压。