幽门螺杆菌感染与中医“湿热生虫”关系的研究*

2019-09-23刘斌斌胡运莲王永霞

刘斌斌,胡运莲,林 敏,文 娜,王永霞

(1. 湖北中医药大学,武汉 430061; 2. 湖北省中医院,武汉 430074)

自从澳大利亚学者Marshall和Warren在1983年成功培养出幽门螺杆菌(helicobacter pylori,Hp)以来,针对该菌的研究一直是消化界研究的热门之一。目前,幽门螺杆菌被认为与慢性胃炎伴胃黏膜萎缩/糜烂、消化不良、消化性溃疡、胃癌等多种消化道疾病的发生关系紧密[1],根除幽门螺杆菌对上述疾病的预防和治疗均有益处。近年来,随着幽门螺杆菌耐药率的增加,抗生素对幽门螺杆菌的根除率也有所下降[2]。而中医药治疗幽门螺杆菌不仅可以提高Hp的根除率,还拥有不良反应和耐药性少、不影响肠道菌群稳定等优势[3]。本研究通过分析244例幽门螺杆菌感染患者的中医证型分布规律,探讨幽门螺杆菌感染与中医“湿热生虫”的关系,为幽门螺杆菌治疗提供新的治疗思路。

1 资料与方法

1.1 研究对象

随机选择2016年12月至2017年9月间湖北省中医院光谷院区脾胃病科门诊244例幽门螺杆菌阳性慢性非萎缩性胃炎患者作为研究对象,其中男性105例,女性139例,年龄介于18~67岁之间。

1.2 研究方法

研究病例为2016年12月至2017年9月间于湖北省中医院光谷院区脾胃病科门诊就诊,并经胃镜、14C尿素呼气试验诊断为Hp阳性慢性非萎缩性胃炎者。中医辨证分型标准参照《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017)》[4],主要分为肝胃不和证、胃阴不足证、胃络瘀阻证、脾胃湿热证、脾胃虚弱证。以上诊断的确立均由2名副主任职称以上的中医师同时辨证确定证型。

1.3 排除标准

年龄小于18岁或大于70岁;近1个月服用过质子泵抑制剂、抗生素、铋剂、糖皮质激素等药物;妊娠期、哺乳期妇女及备孕者。

1.4 幽门螺杆菌检测

14C尿素呼气试验法 患者在早上空腹时或进食2 h后开始检查,用约20 ml凉饮用水送服尿素[14C]胶囊1粒2.78×10-2MBq(0.75×10-3mCi),尿素[14C]胶囊呼气试验药盒购自深圳市中核海德威生物科技有限公司)。静坐25 min(此期间禁食水)后,嘱患者往CO2集气瓶内持续吹气约1~3 min(不超过3 min),注意避免瓶中液体倒吸,待集气瓶内的液体变为无色时停止吹气。然后将4.5 ml的闪烁液注入到集气瓶内,摇匀后放在海德威液闪仪上做碳14C放射性(dpm)检测2 min。检测值14C-UBT=(样本瓶(dpm)-本底瓶(dpm))/2(mmolCO2)(dpm/mmolCO2)。当14C-UBT≥100dpm/mmolCO2时,可判定被检查者Hp检测结果为阳性。

2 结果

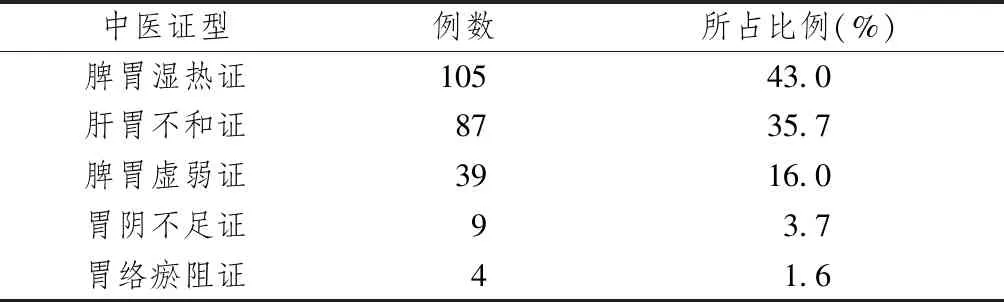

表1显示,244例Hp阳性慢性胃炎患者中,以脾胃湿热证居多,共计105例占43.0%;其次为肝胃不和证,共计87例占35.7%,脾胃虚弱证39例占16.0%,胃阴不足证9例占3.7%,胃络瘀阻证4例占1.6%。经x2检验,差异有统计学意义(P<0.01)。

表1 各中医证型与幽门螺杆菌感染关系比较[例(%)]

3 讨论

本文通过对244例Hp阳性慢性非萎缩性胃炎患者的中医证型分布发现,脾胃湿热证、肝胃不和证、脾胃虚弱证、胃阴不足证、胃络瘀阻证所占百分比分别为43.0%、35.7%、16.0%、3.7%、1.6%,各组之间比较差异有统计学意义(P<0.01)。这与邹晓华等[5]研究结果基本一致。从以上研究结果可知,在Hp阳性慢性非萎缩性胃炎患者中,以脾胃湿热证最为多见,提示脾胃湿热与幽门螺杆菌的感染可能存在一定程度的内在联系。

3.1 中医学对Hp的认识

目前,在中医古籍中尚无与Hp相关的病名记载,现代医家大多将其归属于“邪气”范畴。中医学中涉及“虫”的内容较多,概言之可将其分为有形之虫与无形之虫。有形之虫即言之有物、视之有形,主要指多种寄生虫;而无形之虫因受当时条件的限制,导致古代医家未能从微观上对疾病本质给予充分认识,只能依据其特性传达中医的整体认知。沈春锋等[6]将无形之虫称作微观“虫证”,即一类由微生物(真菌、细菌等)引起的疾病,常与外感有关,认为幽门螺杆菌感染属于脾胃微观“虫证”范畴,乃脾胃外感、酿湿而生虫。《古今医统大全》引《外台秘要》云:“人腹中生虫,大率有九,皆能食人脏腑……六曰胃虫,状如虾蟆,令人呕吐胃逆喜哕。[7]”其所言之“胃虫”,若将其引为幽门螺杆虽有些牵强,但也不敢否认这种原始描述也许包含古人对幽门螺杆菌的抽象认识。《医学正传·虫证》言:“若虫之类,无所不为……凡此诸虫,依附肠胃之间,若元气尚实,未为大害;稍有虚损,遂能侵蚀,随其虫动而变生诸病也。若夫膈噎、劳瘵、癞风、蛊胀、狐惑,伤寒等证……又如鼷鼠,应声虫之类,未易悉举,医者宜于各类推而治之可也。[8]”其所言之“膈噎”,现代医学已证实其为上消化道肿瘤的典型症状之一,特别是食管癌、贲门胃底癌,而幽门螺杆菌感染是导致上消化道肿瘤的重要病因。“蛊胀”,一种释义即指单腹胀,而腹胀亦为胃幽门螺杆菌感染的常见症状之一。《医钞类编·胀病门》:“……单腹胀,其实脾胃病也……其毒如蛊,故亦名蛊胀。[9]”故本课题组认为,Hp属于中医“虫”范畴中的无形之虫。而本研究中,脾胃湿热证患者的Hp感染率高表明,湿热有可能助生Hp,即中医之“湿热生虫”,脾胃湿热为幽门螺杆菌感染的内在因素之一[10]。

3.2 湿热产生Hp的病机

在生理功能上,脾为阴土,性喜燥恶湿,主运化水湿,为病多虚多寒;胃为阳土,性喜润而恶燥,主受纳腐熟,为病多实多热。若湿热困阻脾胃,致使脾胃正常生理功能受损,脾气不升则生湿,胃气不降则生热,湿热阻滞中焦则复伤脾胃。正如清·章虚谷所说:“湿热之邪,始虽外受,终归脾胃也。”《灵枢·痈疽》:“大热不止,热盛则肉腐。[11]”再加之湿邪重浊黏腻,湿热相互胶结蕴结于胃肠,则容易滋生虫邪。正如《医述》所言:“湿热生虫,譬之沟渠污浊积久不流,则诸虫生于其中。[12]”而脾胃又为湿热所损,无力驱邪外出,致使脾胃湿热之人更容易感染幽门螺杆菌,且易反复感染难以根除。

3.3 湿热与Hp关系的现代医学研究

在Hp感染的慢性非萎缩性胃炎患者中,脾胃湿热证之所以多于其他证型,是由于脾胃湿热有助于Hp的侵入、定植。“湿热”既是Hp感染的外在因素,又是其赖以生长、繁殖的内在环境[13]。周建红等[14]研究发现,在幽门螺杆菌相关胃病中,脾胃湿热证的ICAM-1表达较高,而ICAM-1在胃黏膜炎症损伤机制中起重要作用,被认为是胃肠道局部炎症的攻击性因子之一,具有延迟表达和持续长久的特点,这与中医湿热的特性较为类似。在脾胃湿热证患者中,其胃黏膜的炎症改变可能与局部炎症因子(IL-8、TNF-α)分泌增加、防御因子(slgA)分泌减少有关[15]。由此可见,湿热容易导致胃内环境改变,损伤胃黏膜屏障,给Hp入侵创造条件,从而导致Hp在脾胃湿热证患者中的高感染率。

综上可知,幽门螺杆菌感染与中医“湿热生虫”存在一定的内在联系,对于指导治疗Hp相关性胃病有一定的临床意义。但本研究过程中病例量不多,后期临床仍需进一步验证中医“湿热生虫”在指导幽门螺杆菌治疗中的实用性,以期为中医药根除Hp提供新的治疗方向。