中国家庭资产贫困脆弱性的测度与分解研究

2019-09-20段志民

段志民

(天津财经大学 统计学院,天津 300222)

一、引 言

自世界银行于2001年提出贫困脆弱性概念以来,尽管已有大量文献对此展开研究(1)关于贫困脆弱性的研究,蒋丽丽撰文作了比较完整的综述[1]。,但在对贫困脆弱性予以测度时还主要采用家庭收入或消费作为基础指标,而这显然无法全面反映居民家庭其他维度上的贫困状况。这意味着,选取新的度量指标测度家庭贫困脆弱性尤为必要。鉴于资产在家庭面临风险冲击时具有缓冲作用,因而贫困可能更多地还源自于资产的匮乏[2]。因此,作为一种反映家庭动态贫困的指标,资产贫困脆弱性应该能够更全面地解释家庭陷入和脱离贫困的过程[3]。然而,对于家庭资产贫困脆弱性的测度,目前已有文献提供的方法尚不多见。

现有测度家庭资产贫困脆弱性的方法主要还是将资产转化为收入,最终依赖于收入指标予以测度[2]。具体地,基于期望贫困的脆弱性测度框架,首先根据既定的收入贫困线确定等值的资产组合作为资产贫困线,随后利用家庭的生产性固定资产存量构建线性模型估算期望收入,并得到期望收入的上限和下限,将期望收入上限与贫困线差值绝对值和期望收入下限与贫困线差值绝对值的比值作为贫困脆弱性,据此计算家庭未来的贫困概率[4-6]。万广华等利用以上方法对中国农村家庭的贫困脆弱性予以实证测度[7]。然而,该方法在估算家庭期望收入的过程中,假设资产与收入呈线性关系并不符合现实,因为各项资产对收入的边际贡献会逐渐递减[6]。此外,仅将生产性固定资产作为家庭资产的唯一来源,无法全面刻画家庭的资产状况。事实上,在面临不利风险冲击时,变卖非生产性固定资产用于缓解贫困依然是家庭的首要选择[8]。更为关键的是,该方法没有将家庭可能面临的风险和冲击纳入脆弱性的测度框架。

已有文献表明,贫困脆弱性的测度至少要考虑家庭对风险和冲击的敏感程度。Moser强调作为资产的管理者,家庭对资产的管理能力决定了其对风险和冲击的反应,进而对贫困脆弱性具有重要影响[9]。Dercon则认为风险、脆弱性和贫困紧密相关,降低家庭可能面临的风险是减弱家庭脆弱性乃至缓解贫困的关键[10]。以上观点可为构建家庭资产贫困脆弱性的定量测度方法提供深刻洞见。本文即是有鉴于此,在期望贫困的脆弱性测度框架下,依托队列分解技术将家庭面临的累积风险和冲击引入测度模型,提出一种家庭资产贫困脆弱性测度的新方法。具体地,首先利用家庭的物质资产、自然资产、金融资产和人力资产,同时借助生计指数,在考虑各项资产边际贡献可能递减的情况下构建家庭人均资产指数,随后基于非时变特征对家庭划分队列,并利用队列分解得到的年龄-时期效应识别家庭资产面临的累积风险,据此对家庭资产的贫困脆弱性进行测度。在此基础上,利用2000—2015年CHNS数据对中国家庭的资产贫困脆弱性进行了实证测度,同时还在队列层面对资产贫困脆弱性予以分解汇总分析,以期探索出不同类型家庭的资产贫困脆弱性结构和脆弱性的发生差异,为政策制定提供初步线索。

相比已有文献,本文可能的贡献在于以下三个方面:一是结合家庭的物质资产、自然资产、金融资产和人力资产,从更全面的角度刻画家庭的资产状况,并借助生计指数测算了家庭的人均资产指数;二是根据家庭的非时变特征划分队列,并利用队列分解方法识别家庭资产面临的累积风险冲击,据此构造一种新的资产贫困脆弱性测度框架;三是从水平效应和波动效应视角对家庭资产贫困脆弱性在队列层面进行分解汇总分析,剖析中国家庭资产贫困脆弱性的发生机制。

二、测度框架

(一)资产贫困脆弱性测度

本文基于改进的预期贫困脆弱性测度方法测度贫困脆弱性,即计算家庭在未来陷入贫困的可能性。预期贫困脆弱性测度方法的基本思路是在给定某一临界值的基础上,通过可观测的家庭特征和当前的家庭福利状况来估计预期家庭福利指标低于该临界值的概率。具体地,本文采用人均资产指标替代传统的人均收入或消费指标,并利用非时变特征(2)需要注意的是,本文在划分队列时,将户主年龄同其他非时变家庭特征(户主的受教育程度和家庭所在地区)一起共同作为划分队列的依据。将所有家庭划归至不同队列(cohort),由此测度家庭资产贫困脆弱性。处于队列c中的家庭i人均资产低于某一临界值的概率可由下式给出:

(1)

(2)

(3)

其中,μ为常数项,γc是队列效应,表示同一队列中所有家庭共同的资产波动风险,λat是年龄-时期效应,表示随年龄和时期增加而累积的资产波动风险。由于队列效应不随时间而变,因此对式(3)作一阶差分,可得:

(4)

(5)

(6)

令式(5)减式(6),并代入式(4),可得:

(7)

(8)

(9)

(二)资产贫困脆弱性分解

贫困脆弱性测度的目的是为了科学识别未来可能的贫困家庭,从而给予精准帮扶。尽管部分家庭的资产贫困脆弱性测度结果相近,但这些家庭的脆弱性产生原因可能各不相同。由式(4)可知,贫困脆弱性主要来自于家庭期望资产水平和资产波动性两个方面。部分家庭尽管尚未陷入资产贫困,但可因较大的资产波动性而脆弱,表现为高波动型脆弱;同时,部分家庭虽然资产波动性较小,但由于期望资产水平较低且脆弱,表现为低水平型脆弱[12]。为了明确家庭资产贫困脆弱性产生的原因,需依赖于贫困脆弱性的分解。

(10)

(11)

其中,右边第一项代表水平效应,第二项代表波动效应。

三、测度指标与数据来源

(一)资产指标选取

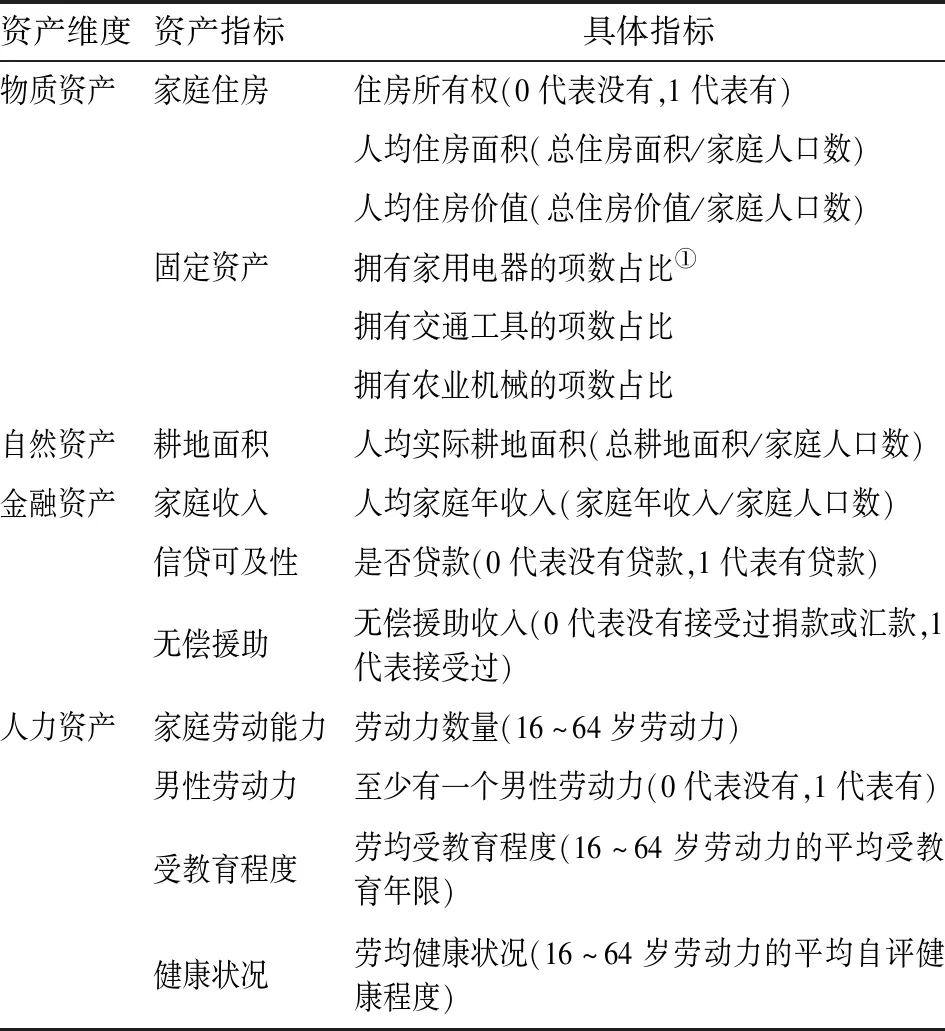

对资产贫困脆弱性的测度前提在于确定多维资产的组合,并以此计算家庭资产指数。然而,已有文献关于家庭资产的定义尚没有形成共识,如Davis等人和Moser将家庭资产定义为有形物质资产和无形人力资产两类[8-9],而Dercon则定义资产为金融资产、人力资产、物质资产和社会资源的集合[10]。谢若登指出,在分析资产贫困时可以根据研究需要和数据的可得性,选择适宜的资产组合测度家庭的福利状况[13]。为了更全面地刻画中国家庭的资产状况,本文在归纳家庭资产构成要素的基础上,同时考虑数据的可得性,选择物质资产、自然资产、金融资产和人力资产四个维度测算家庭的资产指数。具体指标和指标处理原则见表1。

表1 家庭资产指标及处理原则

① 家用电器包括录像机、彩色电视机、洗衣机、冰箱、空调、缝纫机、电扇、计算机、照相机、微波炉、电饭煲、高压锅、电话、手机、VCD/DVD和卫星接收器,共16项;交通工具包括自行车、三轮车、摩托车和汽车,共4项;农业机械包括(大、中、小)型拖拉机、手扶拖拉机、灌溉设备、电动打谷机和家用水泵,共5项。

(二)数据来源与处理

本文数据来自于中国健康与营养调查(CHNS),该调查采用多阶段分层随机抽样方法,覆盖了东、中、西部地区的12个省份和直辖市,具有较强的代表性。不仅如此,CHNS对家庭资产和家庭特征的调查,为本文的测度提供了极大便利,同时其较长时期的调查数据积累,能够在更长的时间区间观察中国家庭资产贫困脆弱性的变化趋势。迄今为止,CHNS已经进行了10轮调查(6)此10轮调查分别是1989年、1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年、2011年和2015年。,本文选取2000—2015年间共六轮的调查数据,剔除户主年龄小于18岁的家庭,同时剔除重要变量缺失的家庭,最终得到29 543个家庭样本。此外,家庭收入和住房价值数据均经过CPI调整,且统一调整至2015年价格水平。

四、实证测度

以下部分首先测算中国家庭的人均资产指数,在此基础上对家庭资产贫困脆弱性予以实证测度。

(一)人均资产指数的测算

本文对人均资产指数的测算借鉴Adato等人的做法,利用生计指数与家庭资产作回归,以确定各项资产对家庭福利水平的边际贡献[14]。随后,利用家庭各项资产的具体数值计算家庭的资产指数。生计指数定义如下:

lit=yit/pt

(12)

其中,lit为家庭i在时期t的生计指数,yit为家庭人均年收入,pt为对应年份的贫困线。获得生计指数后,通过对如式(13)的模型予以估计得到资产指数。

(13)

其中,μi是家庭异质性的截距项,Cmijt是指省份j中的家庭i在时期t的第m项资产,对应表1中的各项资产的具体指标。为了捕捉可能存在的非线性关系,模型中还包括了Cmijt的平方项。对模型(13)予以估计后,将家庭资产值代入,即可得到家庭的人均资产指数Ait。图1(a)和图1(b)分别为标准化为[0,100]的农村和城镇家庭人均资产指数分布。

鉴于家庭人均资产指数均已转化为[0,100],因此图1(a)和图1(b)实质上反映的是农村和城镇内部的家庭资产不平等状况。首先,随着时间的推移,农村和城镇家庭的资产分布均出现明显右移,家庭资产向中等资产家庭聚集的程度更高,这与李凤等(2016)的发现一致。其次,相比于农村家庭而言,城镇家庭的人均资产指数分布右偏程度更小,表明城镇家庭资产不平等程度更低。这可能与城镇家庭更高的金融资产和人力资产有关,即使部分城镇家庭的物质资产相对薄弱,但相对较高的金融资产和人力资产可在一定程度上起到弥补作用。

a.农村

b.城镇图1 家庭人均资产指数分布图

(二)资产贫困脆弱性的测度

根据本文的测度框架,在得到家庭资产指数的基础上,利用家庭特征求得资产剩余项的方差,随后根据划定的队列,求得各队列内所有家庭资产的剩余项方差,再将资产剩余项方差予以分解求得年龄-时期效应,最终利用年龄-时期效应的增量测算家庭的贫困脆弱性。

本文按如下规则划分队列:户主年龄以10年作为一个区间,考虑到绝大部分家庭的户主年龄均在20~70岁之间,因此本文将所有家庭划至5个年龄区间,且将户主年龄小于20岁和大于70岁的家庭分别划归至相邻区间;户主的受教育程度则分为文盲、小学、初中、高中、大学及以上5类;家庭所在地区依省市划分至东部、中部和西部地区3类(9)本文对中国东中西部地区的划分参照《中国统计年鉴》,但年鉴共将中国分为东部、中部、西部和东北地区,东北地区包括黑吉辽三省。本文为了避免某些队列的家庭数量过少,因此采用了东、中、西的三分法,其中将辽宁划为东部地区,黑龙江和吉林则划为中部地区。,依此分组可得75个队列,各队列均有6年的观测期。根据划定的队列,即可计算队列内部的家庭资产剩余项方差。随后,将家庭剩余项方差予以分解,模型设定如下:

γc+ζct

(14)

a.队列效应图

b.年效应图图2 队列分解结果图

在得到各队列的新息冲击方差后,根据式(9),若要求得家庭的资产贫困脆弱性,尚需资产贫困线的确定。为此,本文借鉴Carter等人界定资产贫困线的基本思路,他们认为资产贫困线应与收入贫困线具有相同的福利涵义,也即处于资产贫困线处的资产额应该与处于收入贫困线处的收入额创造出相同的福利,且都应刚好满足人们基本的生活需要[4]。这也就意味着,处于资产分布上的资产贫困线应该与处于收入分布上的收入贫困线存在严格对应关系。这一思路已得到学者们的广泛采用[7-9]。本文遵循以上思路,先将各年的人均家庭收入形成取值介于0~100的分布,由此确定各年的收入贫困线在分布上的位置,随后将该位置作为资产贫困线在人均资产指数分布上的位置,据此确定资产贫困线。

表2 贫困脆弱性比率的测度结果

由表2所示的测度结果,可得如下结论:

(1)从纵向来看,无论是家庭资产贫困脆弱性还是家庭可支配收入贫困脆弱性,都遵循着先提高后降低的趋势。具体地,从2004-2009年间的贫困脆弱性逐渐提高,但2009年后贫困脆弱性逐渐降低。有趣的是,这一趋势与中国的总体基尼系数变化趋势相一致(12)据国家统计局公布的基尼系数计算结果,2000年中国的基尼系数为0.417,2004年为0.473,2006年为0.487,2009年为0.49,2011年为0.477,2015年为0.462,也呈现2000—2009年逐年提高但在2009年后逐年降低的趋势。,这在一定程度上表明,来自于收入底层群体的收入变动可能是解释中国近年来收入差距变动的重要因素。因此,有理由相信在脱贫扶贫攻坚力度逐渐加大的背景下,贫困脆弱性的下降趋势可随着中国总体收入差距的缩小而得以继续维持。

(2)从横向来看,无论是资产贫困脆弱性还是收入贫困脆弱性都要高于贫困发生率,这与樊丽明和解垩的发现一致[18]。鉴于贫困发生率只是单期状态下的一种事后测度,受外生冲击因素的影响较大,测度结果也更为不稳定。相比而言,贫困脆弱性具有事前测度的优势,能准确预估未来陷入贫困的可能性,因而在减贫扶贫的过程中不仅要将已然贫困的家庭作为帮扶对象,而且潜在的贫困家庭也应得到必要的关注。

(3)从两类贫困脆弱性相比较结果来看,家庭可支配收入的贫困脆弱性高于家庭资产的贫困脆弱性,且家庭资产的贫困脆弱性更为接近中国贫困的实际发生率。以上差异主要由资产的存量属性和收入的流量属性所导致。理论上来看,家庭收入主要来源于家庭资产,在面临未预期到的外在冲击时,家庭收入可能会迅速下降从而陷入贫困,但家庭资产较为不易发生大的变动,因此可通过分配资产实现风险管理。此外,收入的自报结果由于存在瞒报、低报或高报的可能性,由测量误差引致的波动性较大,这也是基于收入得到的贫困脆弱性测度结果较高的原因。因此,资产指标相比于收入指标在测度贫困脆弱性时更为稳健。

五、家庭资产贫困脆弱性的分解

家庭资产贫困脆弱性的根源无外乎较低的资产水平和较高的资产波动两类。为了探寻家庭资产贫困脆弱性可能的根源,本部分遵循前文的分解框架,在选取参照家庭后(13)为避免极端值对分析结果的影响,本文首先将家庭脆弱性的首尾5%予以剔除,在此基础上计算所有家庭的贫困脆弱性均值和方差,以此作为参照家庭的均值和方差。,将家庭脆弱性离差分解为水平效应(均值差异)和波动效应(方差差异)两部分。鉴于分解均在队列层面实行,因此最后按户主年龄、户主教育程度和所在地区的子群特征予以汇总分析。此外,考虑到中国家庭贫困脆弱性存在较大的城乡差异,为此本文还分城乡对不同子群资产贫困脆弱性根源的异同点进行比较研究。

(一)依户主年龄汇总的分解结果

遵循队列划分规则,将家庭按户主年龄分为30岁以下、30~40岁、40~50岁、50~60岁和60岁以上五类。从图3(a)和图3(b)给出的资产贫困脆弱性分解结果来看,家庭资产的贫困脆弱性呈现出明显的生命周期特征。

a.城镇

b.农村图3 家庭按年龄的分解结果图

具体来看,城镇家庭资产贫困脆弱性较高的两组分别是30岁以下组和60岁以上组。其中,30岁以下组的水平效应和波动效应方向相同,表明城镇年轻家庭不仅资产水平低于平均值,而且资产的波动性也更高。相比而言,60岁以上组的资产贫困脆弱性则更多地来自于较低的资产水平。与上述两组家庭形成鲜明对比的是30~40岁组和40~50岁组,此二组家庭的资产贫困脆弱性最低,且水平效应和波动效应方向相同,表明城镇中年家庭组不仅资产水平较高,而且资产更加稳定。50~60岁组则表现为两组效应持平,因而资产贫困脆弱性较为接近于参照家庭。与城镇家庭不同的是,农村家庭无论是何种年龄组,都表现出了较高的资产贫困脆弱性,但水平效应和波动效应的方向都相反,也即农村家庭的资产贫困脆弱性都是由较低的资产水平所导致。其中,同样是30岁以下组和60岁以上组具有最高的脆弱性。

(二)依户主受教育程度汇总的分解结果

遵循队列划分规则,分城镇和农村汇总的依户主受教育程度汇总的资产贫困脆弱性分解结果如图4(a)和图4(b)所示。可见,城镇家庭和农村家庭的资产贫困脆弱性比较相似,脆弱性最高的组都是文盲组,其次为小学组和初中组,大学及以上组的资产贫困脆弱性最低。

具体而言,在城镇地区,文盲组、小学组和初中组的资产贫困脆弱性主要源于水平效应,波动效应并非脆弱性产生的根源,也即这些家庭都是由相对较低的资产水平引致的脆弱性。但大学及以上组恰好相反,正是因为拥有相对较高的资产水平,使得这部分家庭不易陷入贫困。相比而言,高中组的贫困脆弱性基本与参照家庭持平,表现为较低的资产水平和较低的资产波动性并存。在农村地区,文盲组、小学组、初中组和高中组均是因正向的水平效应而脆弱,而大学及以上组则是因相对较高的相对资产水平而不脆弱。从整体来看,家庭的资产贫困脆弱性随着户主受教育程度的提高而不断降低,意味着教育降低家庭脆弱性的重要作用。其中,水平效应随着教育程度提高不断降低、而波动效应较为稳定的事实,表明教育可通过增加家庭的人力资本对家庭资产水平产生正向影响,依此降低家庭的资产贫困脆弱性。

a.城镇

b.农村图4 家庭按教育程度的分解结果图

(三)依所在地区汇总的分解结果

最后,通过将所有家庭划分为东部、中部和西部地区,对资产贫困脆弱性的分解结果予以汇总分析,汇总的分解结果如图5(a)和图5(b)所示。

分解结果表明,家庭的贫困脆弱性在东部、中部和西部地区依次递增,表现为东部地区的家庭资产贫困脆弱性最低,而西部地区的家庭资产贫困脆弱性最高。但在贫困脆弱性的大小及其根源上,城乡之间存在较大差异。对于城镇家庭而言,东部地区的贫困脆弱性最低,且水平效应和波动效应同为负向,这意味着东部地区的城镇家庭不但具有较高的相对资产水平,而且资产波动性也较低,其中较高的资产水平发挥着主导作用。中部地区的城镇家庭资产贫困脆弱性基本与参照家庭持平,表现为较高的相对资产水平和较高的资产波动性并存,且两者大小相近,表明这部分家庭虽然人均资产水平较高,但可能面临更多的风险暴露,因而呈现较高的不稳定状态。然而,西部地区的城镇家庭却因具有更低的资产水平而脆弱。相比而言,东部地区和中部地区的农村家庭资产贫困脆弱性均比较接近参照家庭,只不过东部地区的农村家庭脆弱性稍低于参照家庭,而中部地区则稍高于参照家庭。与之形成鲜明对比的是,西部地区的农村家庭在所有家庭组别中具有最高的资产贫困脆弱性,其中较高的水平效应是脆弱性产生的根本原因。

a.城镇

b.农村图5 家庭按地区的分解结果图

六、结论与启示

以收入作为核心指标识别贫困并衡量扶贫效果,可能会造成贫困家庭在短期脱贫但在长期又返贫的现实困境[19]。通过资产扶贫,使贫困家庭拥有更多资产,可提升贫困家庭的造血能力从而提高扶贫效果的稳定性、持续性和发展性。因此,将家庭资产作为衡量贫困及其脆弱性的新标准,能有效提高精准扶贫和精准脱贫工作的长期绩效。本文即是在此背景下,在预期贫困脆弱性测度框架的基础上,利用队列分解方法对家庭资产指数的波动性予以分解,从而得到家庭随户主年龄和时期增加而累积的风险冲击,据此提出一种资产贫困脆弱性的测度方法。在此基础上,采用2000—2015年共六轮的CHNS数据,按家庭非时变特征划分队列,对中国居民家庭资产贫困脆弱性予以实证测度,同时在队列层面上从水平效应和波动效应的角度对脆弱性的产生根源予以分解汇总分析。

通过本文的研究可得到如下结论:第一,家庭资产贫困脆弱性在2000—2009年间逐渐提升,但在2009年后则呈现下降趋势,这与中国总体基尼系数的变动趋势相一致;第二,家庭收入贫困脆弱性高于家庭资产贫困脆弱性,而家庭资产的贫困脆弱性更为接近实际的贫困发生率。鉴于资产的存量属性和收入的流量属性,相比于资产指标,收入指标由于存在较大的测量误差具有更高的不稳定性,因此基于资产测度得到的贫困脆弱性更为合理,也更为精确;第三,农村家庭相比于城镇家庭具有更高的资产贫困脆弱性;分年龄来看,城镇地区的年轻组和年老组家庭均具有较高的资产贫困脆弱性,而农村家庭无论处于何种年龄组,均有较高的资产贫困脆弱性;分教育程度来看,城乡家庭资产贫困脆弱性均随受教育程度的提高而降低,最低的都是大学及以上组;分地区来看,东部地区资产贫困脆弱性最低,而西部地区的家庭更普遍具有较高的资产贫困脆弱性;第四,鉴于资产水平越低、波动性越高,家庭越脆弱,农村家庭的资产贫困脆弱性多归因于水平效应,而城镇家庭的资产贫困脆弱性还有较大的部分可由波动效应来解释,但总体而言,中国家庭的资产贫困脆弱性更多地还是由相对较低的人均资产水平所引致。

上述研究结论具有以下两个方面的政策启示。首先,依据资产测度得到的贫困脆弱性对贫困发生率具有更高的预测精度,表明在贫困识别过程中家庭资产应该放在更为重要的位置,以此提高“精准扶贫、精准脱贫”的质量和成效。其次,无论是城镇还是农村,最为脆弱的还是低教育组、60岁以上组和西部地区组,并且都是水平效应占主导,表明刺激居民家庭资产积累的减贫政策更为关键,因此对于以上三组家庭还应积极探索和创新以资产为本的政策工具以提供资产积累的制度机会(14)可出台的政策工具包括放宽贫困家庭的资产审查标准、贫困家庭税收返还与资产激励、个人发展账户、儿童发展账户以及各类专项的教育和职业技能发展等补贴计划等。。当然,以资产为主的政策工具旨在通过适当的制度设计激励家庭为了自身的发展而进行资产积累,但并不否认收入支持的重要性,而是对现有社会救济类政策的积极拓展和补充。