分析胸外科术后下肢静脉血栓危险因素

2019-09-19范兴兴董希会陆宜鸽郑州大学附属洛阳中心医院洛阳市心胸外科疾病临床医学研究中心河南洛阳471000

范兴兴,董希会,陆宜鸽(郑州大学附属洛阳中心医院/洛阳市心胸外科疾病临床医学研究中心,河南洛阳 471000)

下肢静脉血栓是常见的周围血管疾病,下肢静脉血栓会引发静脉瓣膜功能不全,进而引起肺栓塞,威胁患者生命安全。该疾病的主要形成原因与血液滞缓,静脉壁的损伤和高凝状态有高度密切关系[1],该研究对该院2017—2018年收治的部分患者进行胸外科术后下肢静脉血栓危险因素分析,研究内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象选择该院胸外科收治的手术患者46例为对照组,男性23例、女性23例,年龄24~72岁,平均年龄为 (60.25±4.33)岁;对2018年1—12月收治的手术患者46例为研究组,男性24例、女性22例,年龄25~71岁,平均年龄为 (60.71±4.64)岁;该研究已通过上级医院医学伦理委员会批准,两组患者基础资料上差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳排标准

纳入标准:(1)自愿参与研究,并在《知情同意书》中签字患者;(2)确诊为胸外科疾病并行收拾治疗患者;(3)严重肝肾功能不全患者。排除标准:(1)缺失病例资料、中途退出研究患者;(2)既往心肌梗死、脑梗死疾病患者。

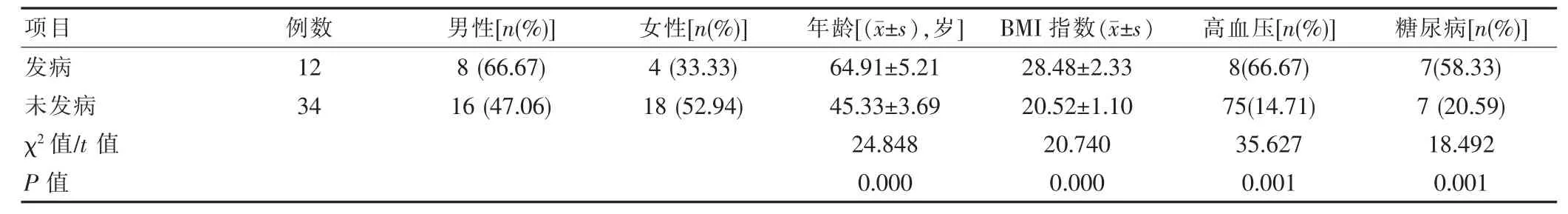

表1 对照组下肢静脉血栓发病与未发病患者资料对比

1.3 研究方法

对照组患者给予常规护理,如进行切口及皮肤清洁,呼吸支持,生命体征监测等基础护理。实施常规护理后,对照组12例患者发生下肢静脉血栓,研究人员对此进行危险因素分析,并制定针对性护理方案。具体内容如下:(1)饮食预防:叮嘱患者饮食清淡,减少油腻、高脂肪食物摄入量,多进食水果、蔬菜等易消化、高纤维的食物,术后保证饮水量,保证排便通畅。(2)药物预防:护理人员掌握患者病情,应用阿司匹林、低分子肝素钠等阻碍血小板聚集、提高凝血酶失活速度类型药物[2]。(3)运动、体位预防:患者采取头低足高位,角度保持15°[3],需要更换体位时,应在护理人员及家属帮助下进行,平均每2 h进行一次更换。家属协助患者进行被动运送,对患者小腿肌肉进行按摩。术后1周,进行足背屈伸运动。术后2周,进行踝关节、膝关节运动。所有运动均在研究人员指导下,由患者家属进行辅助运动,运动强度以患者能够耐受为宜。(4)预防性护理:严禁患者及家属吸烟,对存在复性情绪的患者进行针对性抗玉玉、焦虑的心理疏导。护理人员定期检测患者血糖、血压,对控制不佳患者及时进行药物调整。

1.4 观察指标

统计对照组发生及未发生下肢静脉血栓患者具体指标,对比两组患者下肢静脉血栓发生率、下肢血流速度。

1.5 统计方法

运用SPPSS 25.0统计学软件对数据进行分析,计数资料用[n(%)]表示,χ2检验;计量资料(±s)表示,用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对照组下肢静脉血栓发病与未发病患者资料对比

表1可知,发病与未发病患者糖尿病、高血压、年龄、BMI指数等指标上,两组数据对比差异有统计学意义(P<0.05)。而性别分布上,两组对比差异无统计学意义(P>0.05)。

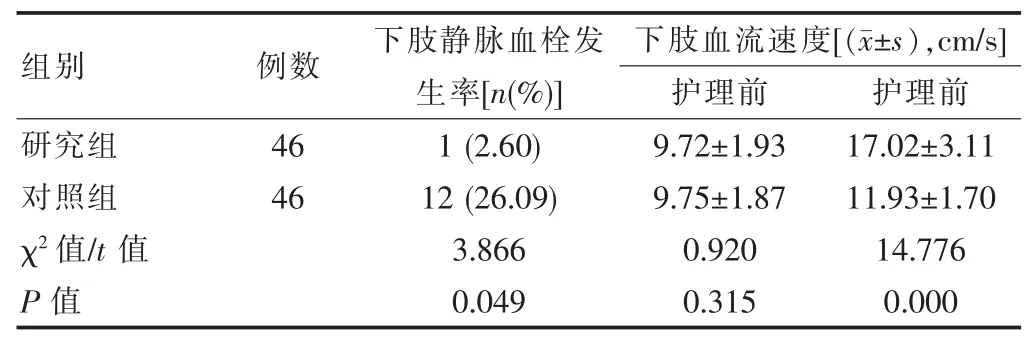

2.2 两组患者下肢静脉血栓发生率与下肢血流速度对比

表2可知,研究组下肢静脉血栓发生率2.60%,明显低于对照组26.09%,护理后研究组下肢血流速度(17.02±3.11)cm/s明显高于对照组(11.93±1.70)cm/s,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组患者下肢静脉血栓发生率与下肢血流速度对比

3 讨论

下肢静脉血栓一直在临床上深受重视。其实外科手术后最高发的疾病之一,患者最常见的主要临床表现是一侧肢体的突然肿胀,局部感疼痛,行走时加剧[4]。下肢静脉血栓一旦形成,会引发血栓形成后综合征、肺栓塞等并发症,严重影响患者生存质量甚至造成患者死亡[5]。该研究对该院2017—2018年收治的部分患者进行胸外科术后下肢静脉血栓危险因素分析,数据发现。对照组发病患者糖尿病、高血压、年龄(高龄)、BMI指数与未发病患者相比,存在明显差异,而且采取针对性护理方案后,研究组患者下肢静脉血流速度明显优于对照组,下肢静脉血栓发生率也较低,由此可见长期卧床、糖尿病、高血压、年龄均为胸外科术后患者发生下肢静脉血栓危险因素,针对性护理方案的实施,能够明显提高下肢血流速度并降低患者下肢静脉血栓发生率。