多种康复方式对老年人工全膝关节置换后下肢运动功能的影响

2019-09-19朱憬上海市长风街道长风社区卫生服务中心上海200062

朱憬(上海市长风街道长风社区卫生服务中心,上海 200062)

在人体所有关节中,膝关节是结构最复杂、承重最大的一种关节,能够对人的生活质量以及运动方式直接造成巨大影响[1]。由于我国老年化趋势逐渐明显,中国老年患者的生活质量愈加得到国家重视,随着全民医保的覆盖面从城市到农村的实现,患有类风湿性关节炎或膝骨性关节炎等疾病的老年患者选择全膝关节置换术的人数越来越多[2-3]。但全膝关节置换术只能起到帮助患者缓解疼痛、恢复关节活动度以及纠正畸形的目的,术后对患者实施有效的康复方式对恢复患者下肢运动功能具有重要意义,这也成为临床上医生着重关注的问题[4-5]。故该文选择笔者所在医院2015年5月—2018年12月收治的老年人工全膝关节置换后患者90例,采用多种康复方式进行比较评估患者术后下肢运动功能的改善效果,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择该院收治的老年人工全膝关节置换后患者90例,随机分为常规康复训练组、肌电生物反馈组以及联合康复组,各30例。常规康复训练组中男18例,女 12 例,年龄为 66~79 岁,平均年龄为(74.32±1.95)岁;肌电生物反馈组男16例,女14例,年龄为65~82岁,平均年龄为(75.44±1.37)岁;联合康复组男16例,女 14 例,年龄为 69~84 岁,平均年龄为(74.95±1.28)岁。关于性别、年龄等数据,三组差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 常规康复训练组 给予患者常规护理以及术后康复训练指导,主要训练内容有臀大肌、臀中肌收缩练习、股四头肌收缩运动以及踝关节屈伸锻炼等,训练时间根据患者实际接受情况而定,尽可能延长至患者耐受最高值。

1.2.2 肌电生物反馈组 在常规康复训练的基础上给予患者肌电生物反馈康复训练辅助治疗,应用德国Myo trac几点生物反馈康复仪,设置刺激方式为自动触发,频率设置为10~45 Hz,刺激强度以患者最适合为主。使患者做直腿抬高训练,20 min/次,1次/d,5 d/周,坚持治疗7周时间。

1.2.3 联合康复组 除常规康复训练以及肌电生物反馈训练外加以平板减重训练,训练内容为患者在活动平板上站立后,借助运动平板的带动,患者进行节奏性的步行训练,每次训练时间设置为20 min,对三种训练方案每天规定训练时间不间断,5 d/周,坚持治疗7周。

1.3 统计方法

采用SPSS 19.0统计学软件分析数据,计量资料采用t检验,用(±s)表示,检验标准P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

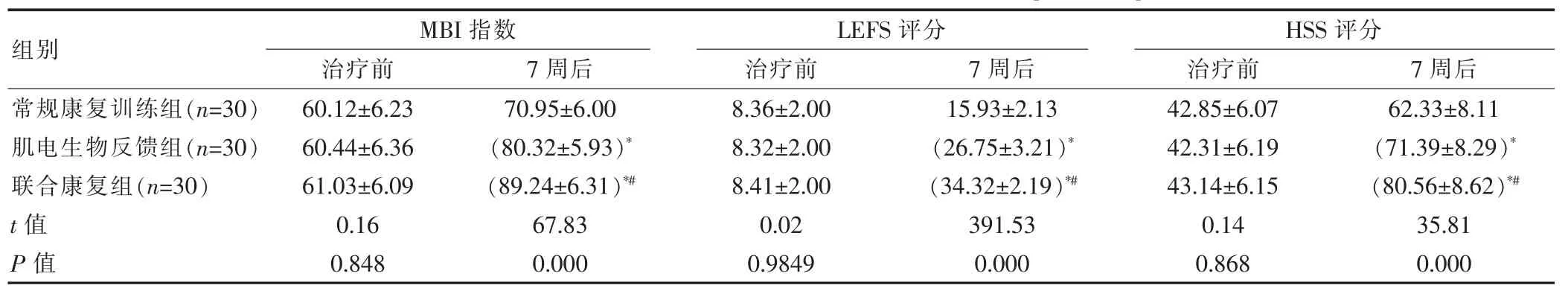

2.1对比三组患者MBI指数、LEFS评分以及HSS评分见表1。

2.2对比三组患者步行能力、膝关节屈伸活动度、量大步速以及平衡功能

见表2。

3 讨论

随着我国老龄化的日趋严重,我国必须重视老年人的生活质量及行动能力[6],据有关报道表明[7],我国超过60岁的老年人口人数已经超过2亿,在这2亿人口中,约有1/4的老年人存在运动障碍。大部分运动功能障碍的老年人多由关节疾病引起,在患关节疾患后生理上不断遭受疼痛折磨,在长期治疗过程中,患者及其家属承受的心理以及经济上的压力越来越重,沉重的双重负担使患者的心态越来越消极[8]。对接受全膝关节置换术的患者而言,有效的康复治疗不仅能够帮助患者缓解疾病带来的痛苦,也可帮助患者恢复运动功能,提高患者的独立生活能力以及综合生活质量,这对与患者能够早日回归社会以及家庭具有巨大意义[9-10]。

表1 对比三组患者MBI指数、LEFS评分以及HSS评分[(±s),分]

表1 对比三组患者MBI指数、LEFS评分以及HSS评分[(±s),分]

注:与常规康复训练组对比,*P<0.05,与肌电生物反馈组对比,#P<0.05。

组别MBI指数治疗前 7周后LEFS评分治疗前 7周后HSS评分治疗前 7周后常规康复训练组(n=30)肌电生物反馈组(n=30)联合康复组(n=30)t值P值60.12±6.23 60.44±6.36 61.03±6.09 0.16 0.848 70.95±6.00(80.32±5.93)*(89.24±6.31)*#67.83 0.000 8.36±2.00 8.32±2.00 8.41±2.00 0.02 0.9849 15.93±2.13(26.75±3.21)*(34.32±2.19)*#391.53 0.000 42.85±6.07 42.31±6.19 43.14±6.15 0.14 0.868 62.33±8.11(71.39±8.29)*(80.56±8.62)*#35.81 0.000

表2 对比三组患者步行能力、膝关节屈伸活动度、量大步速以及平衡功能[(±s),分]

表2 对比三组患者步行能力、膝关节屈伸活动度、量大步速以及平衡功能[(±s),分]

注:与常规康复训练组对比,*P<0.05,与肌电生物反馈组对比,#P<0.05。

组别 步行能力治疗前 7周后膝关节屈伸活动度治疗前 7周后平衡功能治疗前 7周后常规康复训练组(n=30)肌电生物反馈组(n=30)联合康复组(n=30)t值P值50.00±4.00 51.09±3.82 50.46±3.94 0.58 0.560 79.36±5.82(86.35±6.00)*(98.46±5.85)*#80.74 0.000 30.45±6.00 31.03±6.21 31.55±6.15 0.24 0.785 93.25±5.00(100.25±4.93)*(108.75±5.16)*#71.41 0.000 45.36±2.33 45.28±2.71 44.93±2.19 0.27 0.766 85.63±4.36(92.46±4.15)*(100.00±3.56)*#95.08 0.000

研究中发现治疗7周后,常规康复训练组、肌电生物反馈组以及联合康复组患者在平衡功能、步行能力、身体质量(MBI指数)、膝关节屈伸活动度、量大步速以及膝关节功能HSS评分和下肢功能评分(LEFS)各指标数据差异有统计学意义(P<0.05),且三组治疗前后数据差异有统计学意义(P<0.05)。在肌电生物反馈的刺激下,患者的运动功能逐渐得到恢复,进而重新建立患者脑皮质以及神经反馈回路,同时患者骨骼肌的自主收缩能力也得到强化,加以患者长期坚持减重平板训练能够有效提高患者的肌肉协同合作能力,改善关节屈伸活动度。

综上所述,在膝关节置换后患者中应用肌电生物反馈康复训练联合康复训练能够有效减轻患者的痛苦,帮助患者更快恢复下肢运动功能,提高患者的行走能力,在临床实践中具有重要意义,值得在临床上应用推广。