认知型社会资本与农民环境治理参与行为*

——以秸秆资源化利用方式为例

2019-09-19何培培张俊飚曾杨梅

何培培,张俊飚※,何 可,曾杨梅

(1.华中农业大学经济管理学院,湖北武汉 430070; 2.湖北农村发展研究中心,武汉 430070)

0 引言

近年来,作物秸秆随意弃置或焚烧导致的农村环境污染问题日益严重,引起了政府部门的高度关注。2017—2019年“中央一号文件”均明确提出要推动作物秸秆资源化利用。然而,农村环境污染的分散性和隐蔽性使得政策的执行成本、市场机制的监督成本过高,导致政府“自上而下”和市场“外部调节”的环境管理模式无法实现有效治理,因此依赖于农村社会公众的“环境自主治理模式”应运而生[1],而秸秆资源化利用能够将基本游离于环境治理体系之外的分散农民个体纳入环境污染治理体系中。不少文献证实农民的秸秆处置行为受到成本收益[2]、农户家庭特征[3]、外部环境[4]等因素的影响。然而,在农村这样典型的“熟人社区”,农民个体的环境治理参与能力和社会基层的配合程度是环境政策成功落地的关键所在[5]。由于秸秆资源化利用具有较强的外部性和可模仿性,需要强化农民间的相互参与和协同合作,而认知型社会资本能显著促进集体行动的顺利实施[6],且认知型社会资本能够通过心理认知影响农民的环境治理行为[7],这为认知型社会资本介入秸秆资源化利用提供了理论依据。

认知型社会资本是主观共享的价值观念,能促进集体行动和合作达成的精神或态度上的资源[7],强调行为主体心理上的相互投资,包括信任、规范、互惠合作和价值观[8]。根据社会资本所示范围的不同,其可分为“个体”和“集体”两个层次[9],进而将认知型社会资本分为个体和村域两个层面。不同于个体层面的微观属性,村域认知型社会资本具有中观层面的集体属性[10],是村域内农民间的行为互动及在互动过程中产生的诸多关系特征[11]。既有研究证实,农民个体认知型社会资本中信任和规范两个维度能显著促进其选择秸秆资源化利用方式[12],但并未探讨互惠合作和价值观维度的影响。然而,农民的秸秆资源化行为还会受到村域层面信息获取、乡风民俗的影响[11]。赵雪雁[13]研究了甘肃村域层面信任和规范维度对环境质量的影响,但也忽视了互惠合作和价值观维度的影响。此外,少有研究探讨村域认知型社会资本各维度对环境治理参与的影响,同时将个体和村域认知型社会资本纳入同一分析框架的研究则更为罕见。

鉴于此,文章基于认知型社会资本各维度对农民环境治理参与行为的影响机理,利用四川省崇州市的实地调研数据,研究不同维度和不同层面的认知型社会资本对农民秸秆资源化利用方式的影响,试图从认知型社会资本视角分析农民环境治理参与行为的动因,为实现农村地区可持续环境管理模式的转型与创新提供科学依据。

1 理论分析

作为认知型社会资本最为核心的维度之一,信任是个体评价其他个体可靠程度的重要指标[14]。按照信任对象与范围的不同可分为个体层面的人际信任、制度信任[15]和村域层面的普遍信任、公共信任[13]。已有研究证实不论是个体还是村域层面的信任,确实能显著促进农民做出生态环境治理行为的决策[13, 16-17]。事实上,基于社会声誉、社会关系相似性及社会规章制度的信任,造就了人们稳定预期的“心理秩序”,在经济交往中双方更容易相互理解和达成共识,可以减少因信息不完全而导致的社会复杂性和关系维护风险性[18],降低内部成员的环境治理信息获取成本,从而建立相关信息共享机制,提高农民对环境治理参与的认知,有效避免环境治理中的“囚徒困境”[19]。因此,个体和村域信任水平越高,农民越容易受到他人、环保政策和制度的影响,越倾向做出益于生态环境治理的秸秆资源化利用行为选择。

规范(Norms)以“继承而来的伦理习惯”形式嵌入人们的意识形态中,可以减少因理性不认同而伦理法则认同导致的交易成本。一方面,规范能形成示范效应。约定俗成的规范能督促内部成员做出符合农村社区共同体语境期待的环境治理参与的“理性行为”[20],在遵守环境治理规则与规定方面达成默契[21],避免“公地悲剧”的发生。另一方面,规范具有约束作用。乡规民约和共同的约定俗成建立起的约束机制,使违规的村民承担失去名声和面子等社会惩罚[22]。而名声、面子等声誉诉求能显著促进农民的亲环境行为[23],声誉诉求越强烈,成员个体越有动机遵守社会规范; 同时,规范也能规制狭窄的个体利益,降低他人违反社会准则行为的不确定性。规范所暗含的示范作用和约束作用能对农民的行为选择产生影响:农民个体及村域层面的规范水平越高,个体内生规制与村域外在约束的双重作用能激发农民保护生态环境的责任感,则农民越倾向做出益于生态环境治理的秸秆资源化利用行为选择。

互惠合作并不是实际资源的交换,而是表现为成员间在各种仪式性场合的交往和互动[18],既可以保护个体现有的资源,还能在集体合作中获得额外的资源。互惠合作具体表现为合作愿景其程度越高,人们越有能力抵御尝试新鲜事物带来的风险,则越能促进群体间的合作。互惠合作通过礼尚往来形成互惠性机制[18],能将更多的行为主体纳入到集体的环境治理行动中来,分散的农民个体“为已利他”进行合作[24],从而实现环境治理的“帕累托改进”。个体合作愿景水平越高,分散农民自身承担的因率先参与环境治理而成效甚微的风险性越大,则会有可能阻碍农民通过秸秆资源化利用方式参与到环境治理中。而村域层面合作愿景水平越高,农民越容易采取和他人一样的秸秆资源化处置行为以示融入集体行动,越倾向做出益于生态环境治理的秸秆资源化利用行为选择。

价值观作为人对周围环境看法的集合,能够吸引和集聚具有背景相似性的成员。农耕文化中的亲环境价值观使具有共同环境利益诉求的分散个体凝聚在一起,是指导个体做出保护现有资源决策的关键因素[25],行为主体近乎出于本能就能自觉维护环境。亲环境价值观的纽带作用可以密切团体成员间的交流,通过信息传播和行为示范带动群体外的人参与到环境治理中。同时共同的生态环境价值取向能够协调内部成员的环境利益冲突及摩擦[21],减少可能的机会主义行为,通过亲环境价值观的“软约束力”促使集体的合作行动得以维持和运转。农民个体的亲环境价值观水平越高,越能激发分散个体保护环境的内在动力,则越倾向做出益于生态环境治理的秸秆资源化利用行为选择; 而村域的亲环境价值观水平越高,但由于个体“秸秆非资源化处置不足为害”的观念,可能导致环境治理的集体行动中“搭便车”行为极易发生[26],越会阻碍农民通过秸秆资源化利用参与到环境治理中。

2 模型构建、数据说明与变量描述

2.1 模型构建

该文的因变量设置为农民的水稻秸秆处理方式,分为直接还田、出售、废弃或家用燃料,属于多分类变量,因此使用多项Logit模型进行拟合分析。将分类3(废弃和家用燃料)作为参照组,可得到2个Logit回归模型,分别是分类1(还田)与分类3相比,分类2(出售)与分类3相比,即:

(1)

(2)

(3)

同时,P1+P2+P3=1,且LogitPi表示秸秆处置方式与分类3相比,为第i种的概率(i=1, 2)Xj表示影响农民秸秆处置方式选择概率的因素。

2.2 数据说明

四川省崇州市位于成都平原西部,水稻种植历史悠久,秸秆如何处置对该区域的生态环境具有重要影响。研究数据来源于2018年1—3月在该市对2个镇6个村350名农民所做的问卷调查。此次调研在水稻集中种植的区域随机选取了三江镇听江村、皂角村、凤凰村和江源镇崇福村、江源村、大庙村。因2个镇的大部分农民在冬春季将土地流转给他人种植大蒜,自己只种植水稻,因此剔除在冬春季和全年种植大田作物的问卷15份; 剔除重要信息遗漏、前后矛盾等问卷3份,最终获得332份有效问卷,问卷有效率为95%。目前农民的水稻秸秆处理方式主要包括还田、销售、废弃和家用燃料等4种(1)该地区没有将水稻秸秆制作沼气的传统且当地政府采取严格禁烧秸秆政策,故不考虑露天焚烧行为; 此外以下水稻秸秆皆简称秸秆。

2.3 变量选择及描述

该文主要探究认知型社会资本对农民秸秆具体处置方式的影响,因此被解释变量为农民的秸秆处理方式,其衡量指标为“请问您处置秸秆的方式是:直接还田、出售、废弃或家用燃料”。核心解释变量包括个体及村域层面的信任、规范、合作愿景、亲环境价值观。就个体层面而言,该文分别采用对亲友邻居、村干部和制度的信任表征人际信任、制度信任[15]; 以互助、奉献及和谐程度表征规范[7]; 以礼尚往来的人情交往程度表征合作愿景[18]; 以自我环境责任认知表征亲环境价值观。就村域层面而言,采用对同质群体的信任表征普遍信任[13]; 以村民是否积极参与集体活动表征公共信任[17]; 以村内居民是否普遍遵守乡风民约表征规范[11]; 以与村内非亲友的交往密切程度表征合作愿景[27]; 以对他人亲环境行为的态度表征亲环境价值观。

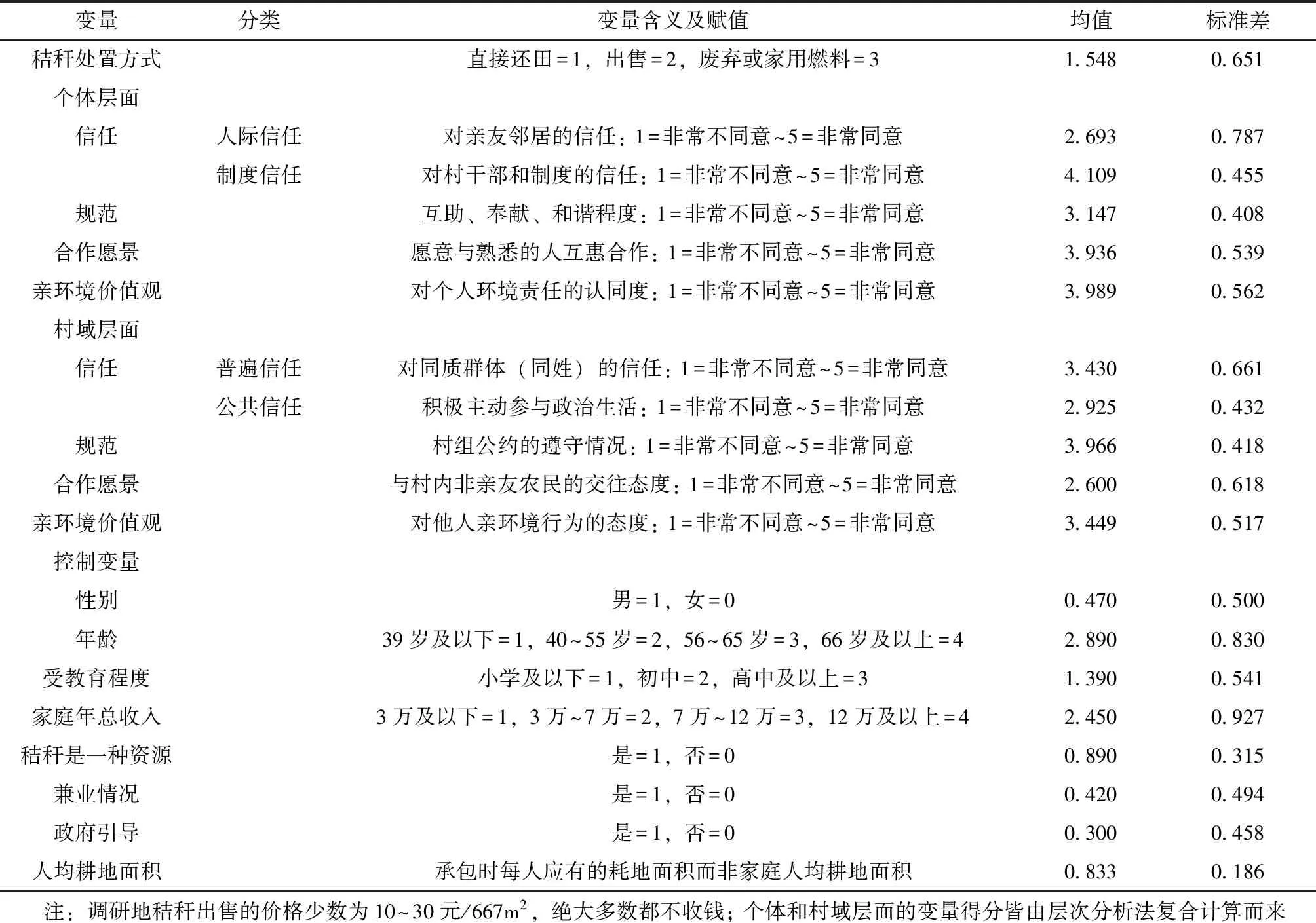

已有研究证实了性别、年龄、受教育程度、家庭收入和兼业状况等特征对农民秸秆处置行为具有影响[3, 12]。此外,农民的秸秆处置行为还可能受到特定认知的影响[28],如“秸秆是一种未利用的资源”; “政府有无秸秆利用方式的引导”也可能影响秸秆的具体处置行为,因此将上述两个因素纳入到解释变量中。变量含义及相关描述性统计详见表1。

表1 变量含义及描述性统计

变量分类变量含义及赋值均值标准差秸秆处置方式直接还田=1,出售=2,废弃或家用燃料=31.5480.651个体层面信任人际信任对亲友邻居的信任: 1=非常不同意~5=非常同意2.6930.787制度信任对村干部和制度的信任: 1=非常不同意~5=非常同意4.1090.455规范互助、奉献、和谐程度: 1=非常不同意~5=非常同意3.1470.408合作愿景愿意与熟悉的人互惠合作: 1=非常不同意~5=非常同意3.9360.539亲环境价值观对个人环境责任的认同度: 1=非常不同意~5=非常同意3.9890.562村域层面信任普遍信任对同质群体(同姓)的信任: 1=非常不同意~5=非常同意3.430 0.661公共信任积极主动参与政治生活: 1=非常不同意~5=非常同意2.925 0.432规范村组公约的遵守情况: 1=非常不同意~5=非常同意3.966 0.418合作愿景与村内非亲友农民的交往态度: 1=非常不同意~5=非常同意2.600 0.618亲环境价值观对他人亲环境行为的态度: 1=非常不同意~5=非常同意3.449 0.517控制变量性别男=1,女=00.4700.500年龄39岁及以下=1,40~55岁=2,56~65岁=3,66岁及以上=42.8900.830受教育程度小学及以下=1,初中=2,高中及以上=31.3900.541家庭年总收入3万及以下=1,3万~7万=2,7万~12万=3,12万及以上=42.4500.927秸秆是一种资源是=1,否=00.8900.315兼业情况是=1,否=00.4200.494政府引导是=1,否=00.3000.458人均耕地面积承包时每人应有的耗地面积而非家庭人均耕地面积0.8330.186 注:调研地秸秆出售的价格少数为10~30元/667m2,绝大多数都不收钱; 个体和村域层面的变量得分皆由层次分析法复合计算而来

3 模型估计结果与分析

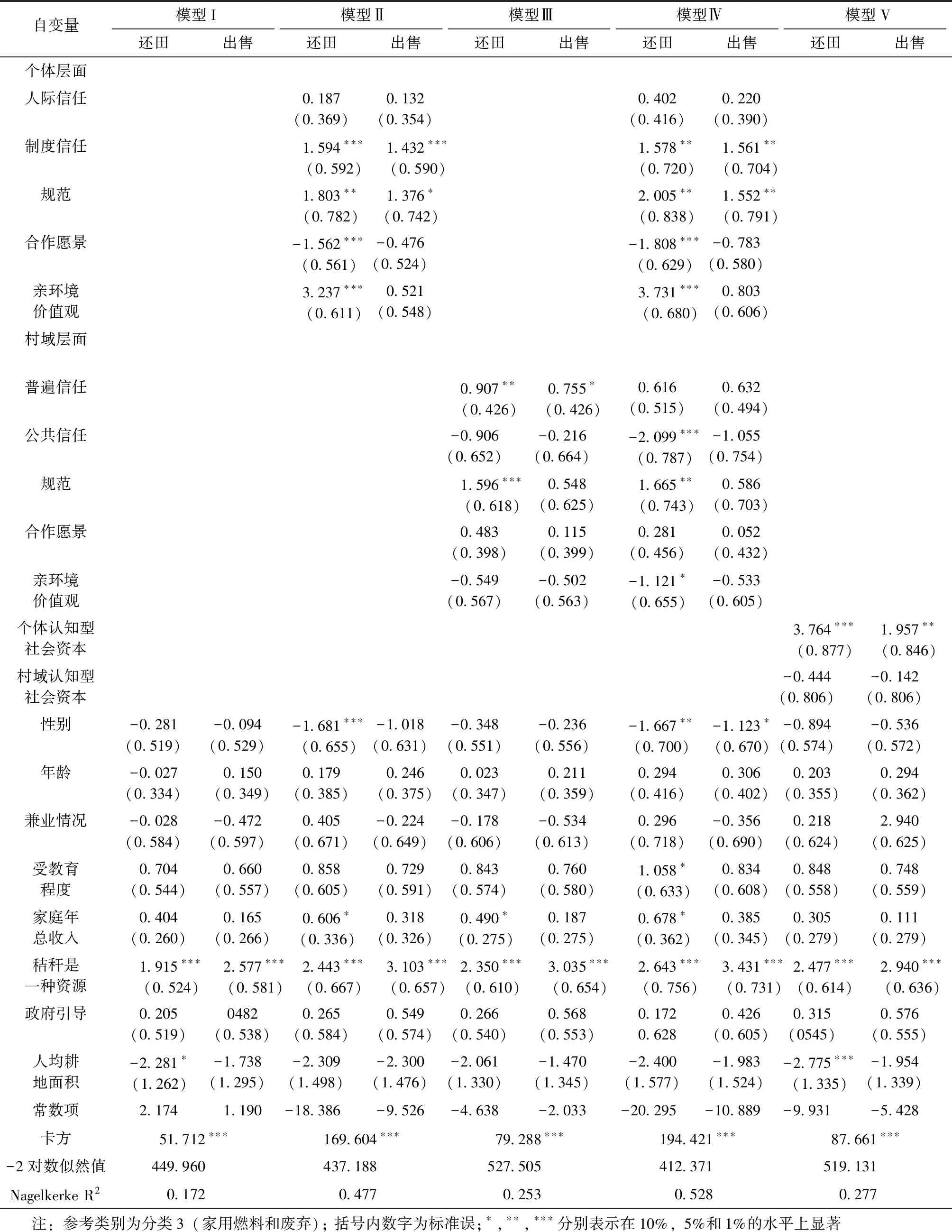

利用SPSS19.0统计软件,模型估计结果如表2所示。因模型Ⅳ将不同层面、不同类型的认知型社会资本及控制变量都纳入同一个模型,其回归结果更为科学和严谨。因此,回归分析围绕模型Ⅳ的统计结果展开。

表2 多项Logit模型回归结果

自变量模型I模型Ⅱ 模型Ⅲ模型Ⅳ模型V还田出售还田出售还田出售还田出售还田出售个体层面人际信任0.187(0.369)0.132(0.354)0.402(0.416)0.220(0.390)制度信任1.594∗∗∗(0.592)1.432∗∗∗(0.590)1.578∗∗(0.720)1.561∗∗(0.704)规范1.803∗∗(0.782)1.376∗(0.742)2.005∗∗(0.838)1.552∗∗(0.791)合作愿景-1.562∗∗∗(0.561)-0.476(0.524)-1.808∗∗∗(0.629)-0.783(0.580)亲环境价值观3.237∗∗∗(0.611)0.521(0.548)3.731∗∗∗(0.680)0.803(0.606)村域层面普遍信任0.907∗∗(0.426)0.755∗(0.426)0.616(0.515)0.632(0.494)公共信任-0.906(0.652)-0.216(0.664)-2.099∗∗∗(0.787)-1.055(0.754)规范1.596∗∗∗(0.618)0.548(0.625)1.665∗∗(0.743)0.586(0.703)合作愿景0.483(0.398)0.115(0.399)0.281(0.456)0.052(0.432)亲环境价值观-0.549(0.567)-0.502(0.563)-1.121∗(0.655)-0.533(0.605)个体认知型社会资本3.764∗∗∗(0.877)1.957∗∗(0.846)村域认知型社会资本-0.444(0.806)-0.142(0.806)性别-0.281(0.519)-0.094(0.529)-1.681∗∗∗(0.655)-1.018(0.631)-0.348(0.551)-0.236(0.556)-1.667∗∗(0.700)-1.123∗(0.670)-0.894(0.574)-0.536(0.572)年龄-0.027(0.334)0.150(0.349)0.179(0.385)0.246(0.375)0.023(0.347)0.211(0.359)0.294(0.416)0.306(0.402)0.203(0.355)0.294(0.362)兼业情况-0.028(0.584)-0.472(0.597)0.405(0.671)-0.224(0.649)-0.178(0.606)-0.534(0.613)0.296(0.718)-0.356(0.690)0.218(0.624)2.940(0.625)受教育程度0.704(0.544)0.660(0.557)0.858(0.605)0.729(0.591)0.843(0.574)0.760(0.580)1.058∗(0.633)0.834(0.608)0.848(0.558)0.748(0.559)家庭年总收入0.404(0.260)0.165(0.266)0.606∗(0.336)0.318(0.326)0.490∗(0.275)0.187(0.275)0.678∗(0.362)0.385(0.345)0.305(0.279)0.111(0.279)秸秆是一种资源1.915∗∗∗(0.524)2.577∗∗∗(0.581)2.443∗∗∗(0.667)3.103∗∗∗(0.657)2.350∗∗∗(0.610)3.035∗∗∗(0.654)2.643∗∗∗(0.756)3.431∗∗∗(0.731)2.477∗∗∗(0.614)2.940∗∗∗(0.636)政府引导0.205(0.519)0482(0.538)0.265(0.584)0.549(0.574)0.266(0.540)0.568(0.553)0.1720.6280.426(0.605)0.315(0545)0.576(0.555)人均耕地面积-2.281∗(1.262)-1.738(1.295)-2.309(1.498)-2.300(1.476)-2.061(1.330)-1.470(1.345)-2.400(1.577)-1.983(1.524)-2.775∗∗∗(1.335)-1.954(1.339)常数项2.1741.190-18.386-9.526-4.638-2.033-20.295-10.889-9.931-5.428卡方51.712∗∗∗169.604∗∗∗79.288∗∗∗194.421∗∗∗87.661∗∗∗-2对数似然值449.960437.188527.505412.371519.131Nagelkerke R20.1720.4770.2530.5280.277 注:参考类别为分类3(家用燃料和废弃); 括号内数字为标准误;∗,∗∗,∗∗∗分别表示在10%,5%和1%的水平上显著

3.1 个体层面回归结果分析

人际信任与农民秸秆资源化利用行为存在正相关关系,但其统计意义并不显著。制度信任在5%的水平下显著正向影响农民的秸秆资源化利用行为。农民对秸秆禁烧政策和村干部越信任,那么其做出违背方针政策行为的可能性越低,农民潜意识中为避免与制度相悖而行所付出的高昂代价,选择对秸秆进行资源化利用。农民对环境政策的信任度越高,会选择对秸秆进行资源化利用,从而提高秸秆资源化利用的概率。

规范在5%的水平下显著正向影响农民的秸秆资源化利用行为。个体规范水平越高,越倾向采取资源化利用的方式来处理秸秆。这是因为村内的默认规矩可能促使每个人首先采取符合集体目标,其次符合个体目标的行为,秸秆资源化利用方式不仅能迎合集体所倡导的价值取向,而且也符合个体的行为准则,且“熟人社会”沿袭而来的相互监督与约束对秸秆资源化利用行为具有强有力的引导作用。

合作愿景在1%的水平下显著负向影响农民的秸秆还田行为,而对秸秆出售的负向影响则不显著。农民个体的合作愿景程度越高,其越倾向秸秆的非资源化利用方式,这可能与分散的农民个体想要实现合作的难度很大有关。当个体的合作愿景越强烈,他所承担合作破裂的风险越大; 当合作带来的益处小于风险带来的损失,基于规避风险的需要,他们往往采取既不违背秸秆禁烧政策也不过于积极的秸秆资源化利用方式的行为。

亲环境价值观在1%的水平下显著正向影响农民的秸秆还田行为,而对秸秆出售的正向影响则不显著。农民个体的亲环境价值观水平越高,越倾向选择秸秆资源化利用方式; 当农民越认为人与自然应和谐相处,其对环境的关注度就越高,越会采取对环境危害较小甚至没有危害的行为。具有乡土本色的农民很可能认为秸秆还田是亲近、保护自然的表现,选择还田方式处置秸秆的动机就越强。

3.2 村域层面回归结果分析

普遍信任与农民的秸秆资源化利用行为存在正相关关系,但其统计意义并不显著。公共信任在1%的水平下显著负向影响农民的秸秆还田行为,但对秸秆出售的负向影响并不显著。由于村域整体的信息获取不全面,村内农民普遍对公共政策及人员的信任其实是一种风险投资[14],信任度越高则风险越大。因人口流动性和村庄异质性增强,农民自身利益并非再如“熟人社会”般,广泛且深刻地“嵌入”农村公共事务和诸多社会关系网络中[29],农民往往倾向于采取传统的秸秆处置方式,以规避公共信任陷阱带来的利益风险。

规范在5%的水平下显著正向影响农民的秸秆还田行为,但对秸秆出售的正向影响并不显著。这可能与当遵守共享的处事准则成为一个集体性的认知,紧密共享的规范网络有助于降低秸秆还田的合作交易成本有关; 同时规范机制对秸秆滥用的私人活动进行约束,促使村民采取秸秆还田的统一集体行动。

合作愿景与农民的秸秆资源化利用行为存在正相关关系,但其统计意义并不显著,这与个体层面合作愿景的显著负向影响恰恰相反。村域合作愿景越高,村域内信息的开放度越高,与不熟悉农民之间的信息交流会更加顺畅[17],在一定程度上降低了农民之间合作的交易成本。而个体合作愿景越高,会在一定程度上提升与亲友邻居合作的“搭便车”倾向[17],造成参与者在环境治理博弈中的利益冲突,进而,农民不以秸秆资源化利用方式参与到环境治理中。

亲环境价值观在10%的水平下显著负向影响农民的秸秆还田行为,但对秸秆出售的负向影响并不显著。可能的解释是亲环境价值观即使成为村内普遍的风气,但在现实生活中也会因个体的意识与行为的不一致性,面临将环境治理参与意愿转化为行为的阻碍。正如前文所述,农民自身的“秸秆非资源化处置不足为害”观念和对村内成员秸秆资源化利用行为的不信任相互强化[26],可能导致农民个体出现秸秆非资源化处理的“搭便车”行为。

4 结论与政策启示

该文区分了认知型社会资本的个体和村域两个层次,并从信任、规范、合作愿景和亲环境价值观等4个维度刻画了认知型社会资本。研究结果表明,认知型社会资本可以直接解释调研地农民的秸秆处理方式差异。相较于村域认知型社会资本的负向影响,个体认知型社会资本能够显著正向影响农民的秸秆资源化利用方式选择。个体认知型社会资本对农民秸秆资源化利用方式的选择具有显著正向影响,而村域认知型社会资本的负向影响则不显著。认知型社会资本各维度对农民秸秆资源化利用的影响较为复杂。就个体层面而言,制度信任、规范和亲环境价值观均显著促进农民采用秸秆资源化利用方式,而合作愿景的影响则显著为负,人际信任的正向影响则不显著。就村域层面而言,公共信任和亲环境价值观均显著负向影响农民的秸秆还田行为,而规范的影响则显著为正,普遍信任与合作愿景的正向影响则不显著。

认知型社会资本对农民秸秆处理方式的选择差异具有强大解释力,能够有助于农村生态环境问题的缓解。基于上述研究结论,该文的政策启示是:(1)加强对农村地区认知型社会资本的培育,积极发挥认知型社会资本的“软约束”机制作用,促使农民积极参与农村环境治理行动。(2)借助村组之间的环境治理带动示范作用,规范农民的环境治理参与行为,提高其环境治理参与意识,引导农民自发开展环境治理合作,继而有效监管危害环境的不良行为。(3)加强对秸秆资源化利用方式的宣传和引导,提高村域范围内农民普遍对政府和制度的信任程度,并将其转化为农民秸秆资源化利用的动力,充分发挥“乡政村治”环境治理机制的作用,这是促进农民环境治理参与的有效着力点。