依托种业基地平台,精准开展种业扶贫

——湖南省种业扶贫的实践与思考

2019-09-19许靖波王伟成刘鹏魁龚志明李科翔王宇清

许靖波,王伟成,刘鹏魁,龚志明,李科翔,王宇清,张 宁

(1湖南省农业农村厅,长沙410005;2湖南省种子管理服务站,长沙410006;3湖南省农作物良种引进示范中心,长沙410016;4湖南省种子协会,长沙410125)

精准脱贫是党中央部署的三大攻坚战之一。湘西南等丘岗山地是种子种苗繁育基地聚集区,也是产业扶贫的主战场。贫困地区如期脱贫、精准脱贫、稳定脱贫,种业行业责无旁贷。近年来,湖南种业行业依托贫困地区的自然资源禀赋,优先布局建设基地繁育种子、种苗,积极投身精准脱贫攻坚战。

1 湖南种业扶贫的基础

1.1 湖南种业扶贫基础坚实

全省种业企业总资产200亿元,2017年净利润16亿元,从业人员近万人。省级颁证企业数量不到全国1%,“育繁推一体化”企业7家、3A级企业24家,3A级企业占全国20.3%。全国水稻种子销售额前20强企业名单中,湖南占5家。杂交稻种和杂交辣椒种产销量全国第一。隆平高科三次荣登“中国种业信用明星企业”榜首,2016年入选福布斯“全球最具创新力成长型企业”,以占全国杂交水稻种子市场份额30%的业绩排名全国第一,成为中国种业的领跑者,世界种业第八强。隆平高科、袁氏种业等公司实施“走出去”战略,推动杂交水稻深耕国际市场,打造种业国际品牌。以袁隆平、官春云、邹学校院士等为代表的种业领军人物享誉世界,杂交水稻种子在全球累计推广超过5亿公顷,湘杂油、杂交辣椒、湘杂棉、西甜瓜等新品种选育也极具影响力,为种业发展提供了优良品种基础支撑。全省拥有种业管理服务机构135家,其中省级6家,地级15家,县级114家,种业监管服务水平稳步提升。

1.2 湘西南自然资源促成湖南杂交水稻种业发展

湘西南气候温暖湿润,四季分明,雨水丰沛,日照充足,相对湿度适宜,尤其是6~8月常年平均相对湿度在80%左右,对延长水稻花粉存活时间,提高异交结实率十分有利。制种区田块成垄状或带状分布,形成天然隔离,有利于不同品种制种的隔离安排,且基地无水稻检疫有害生物,为生产高质量的杂交水稻种子提供了有力保障。全省杂交水稻制种常年稳定在2.33万公顷左右,年产杂交稻种7000万公斤,产值超15亿元,不仅满足了本省水稻生产用种,每年还外销近4000万公斤,使我省成为全国优质杂交稻种调出第一大省。

1.3 优势特色种苗繁育催生产业扶贫增长点

近年来,我省每年新增茶园面积约1.33万公顷,需采购优良品种茶苗约8亿株,目前年出圃茶苗约2亿株,销售额约4亿元。全省需优良柑橘品种种苗约1000万株,其中无病毒容器苗200万株,露地苗800万株,销售额约1亿元。辣椒规模化杂交制种面积约100 hm2,年种子生产能力达5万公斤。发挥西甜瓜菜等优良品种的竞争优势,在邵阳、岳阳等地建立稳定的瓜菜良种繁育基地,年产优质瓜菜种子30万公斤,可供百万亩大田种植。自2018年开始,全省大力发展“一县一特”产业,特色优质经济作物种苗需求存在较大缺口,急需扩大区域性优质种苗繁育基地。

2 湖南种业扶贫的优势

2.1 产业扶贫是湖南种业行业的首要政治任务

中央已经做出了打赢脱贫攻坚战的总体部署。产业扶贫摆在脱贫攻坚的重要位置。习近平总书记指出“发展产业是脱贫的根本之策”。贫困地区有可持续产业支撑,脱贫攻坚成果才能稳固,脱贫之后才能确保不返贫。因地制宜培育产业是脱贫攻坚的根本出路。种业产业扶贫是依托贫困地区自然资源禀赋,激发其内生动力,变“输血”为“造血”的扶贫方式。在湖南省农业农村厅的领导和推动下,全省种业行业的首要政治任务是产业扶贫,全行业要为种子种苗繁育基地的贫困人民同全国人民一道进入全面小康社会贡献力量。

2.2 种业行业繁育基地优先布局贫困地区

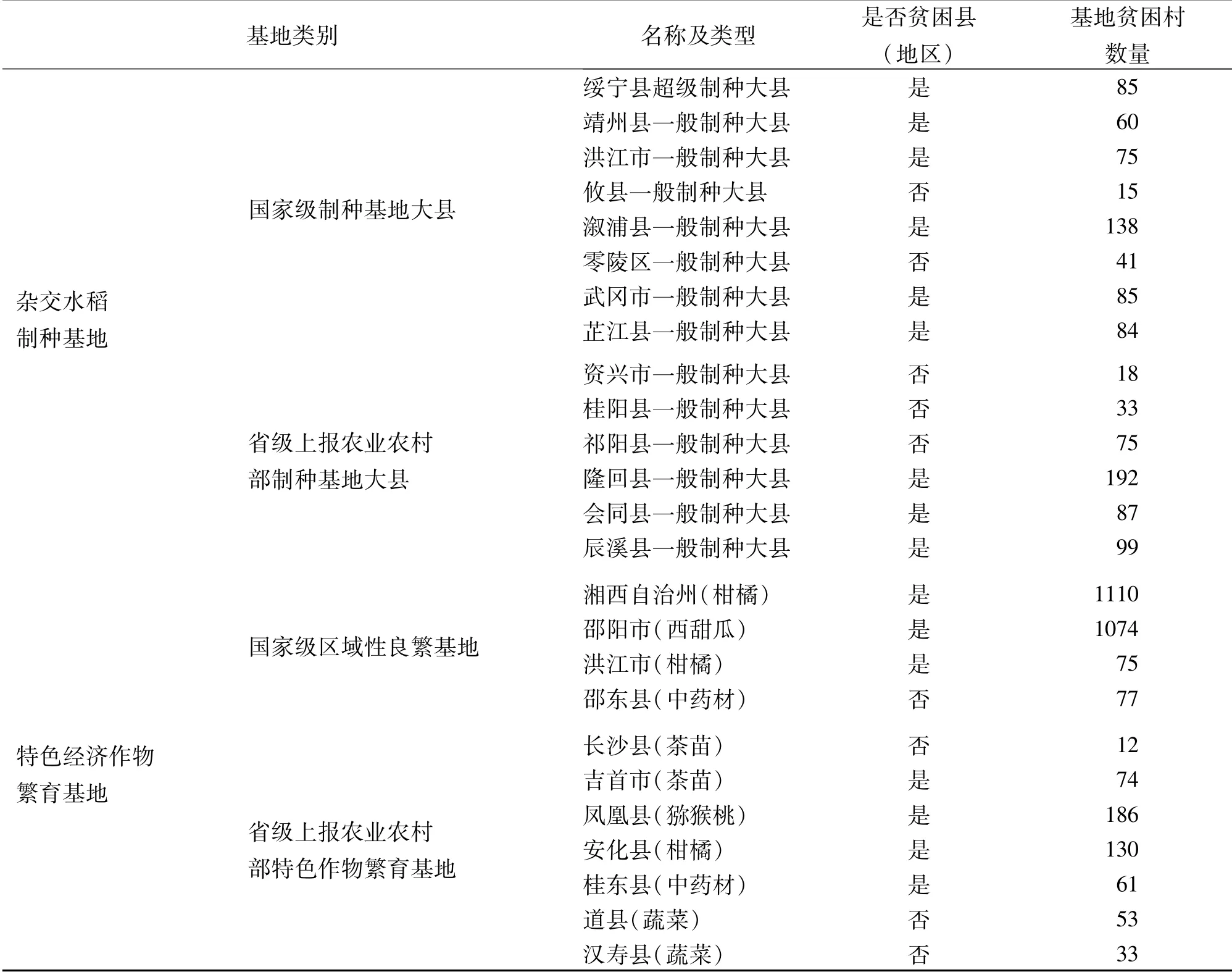

湖南省已有8个国家级杂交水稻制种大县和4个国家级区域性良种繁育基地。2018年向农业农村部上报拟新建6个省级杂交水稻制种基地县、8个特色种苗基地县。14个杂交水稻制种大县有9个是贫困县,11个特色良种繁育基地有7个在贫困地区(表1)。种业行业建立稳定优良的种子繁育基地不仅能显著提升行业的竞争能力,而且能帮助贫困农户稳定脱贫,两者联系紧密,相辅相成。

表1 湖南省种子种苗基地分布情况 个

2.3 种子基地的国家财政投入为扶贫提供了资金保障

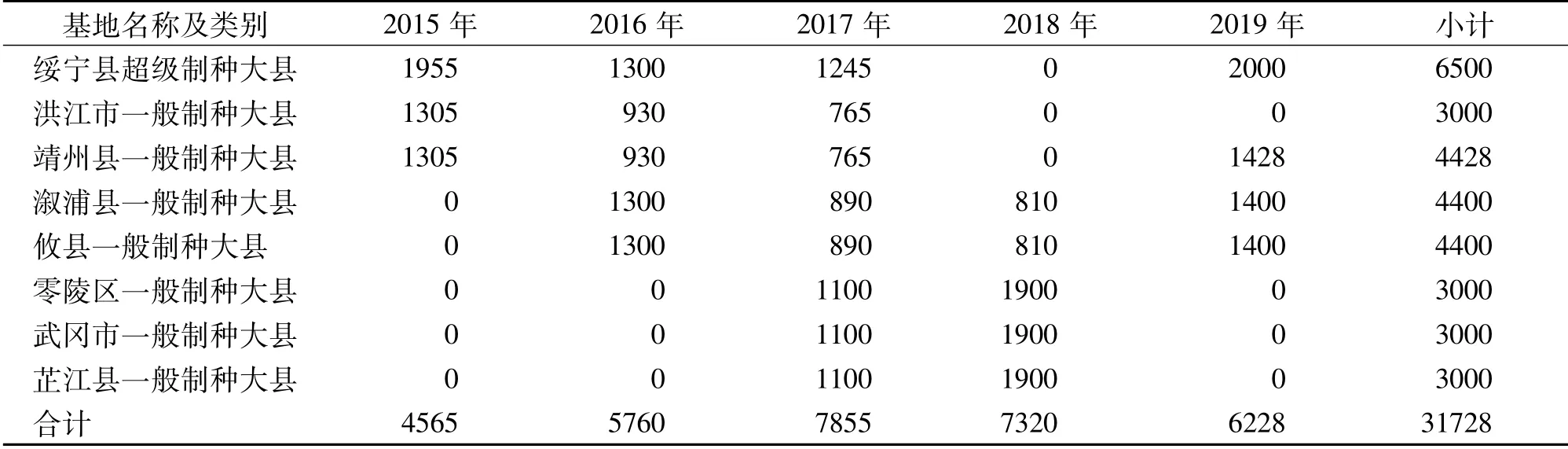

农业部2013年认定湖南省杂交水稻制种国家级基地县8个,且连续五年给予奖励资金投入;2017年、2019年认定湖南省第一、二批区域性良种繁育国家级基地4个(暂无国家资金投入)。国家农业农村部、财政部两部对湖南省杂交水稻国家级制种基地从2015年开始实行财政奖励累计达3.1728亿元(表2),为良种繁育基地产业扶贫提供了必要的资金保障。

表3 湖南省国家级杂交水稻制种基地国家财政奖励资金投入 万元

3 湖南种业扶贫的局限性

3.1 扶贫规模有限

种业扶贫主要是依托种子种苗繁育基地开展,而其他地域无法复制。同时,种子种苗市场需求有限,繁育种子种苗的基地规模不能无限扩大。

3.2 扶贫政策推力不足

政策的推力越大,企业参与度越高。因种业扶贫政策的力度不大,对企业吸引力不够,部分种业企业在扶贫时投入的人力和资金有限。

3.3 扶贫持续深度不够

种业企业与贫困户在种子种苗基地建立股份合作(合伙)关系的模式推广有一定难度,按照政策在5年之后贫困户的股份可行使同股同权,部分企业有一定顾虑。另外,种业行业受上游基础研究和品种研发水平的限制,依托种子种苗繁育基地开展扶贫的可持续性不够。

4 湖南开展种业扶贫的实践

隆平高科、希望种业、袁氏种业等30家种业企业积极参与种业扶贫并做好了村企对接。武冈市、绥宁县、吉首市、洞口县等16个市县结合地方特色产业发展,积极出台扶持政策,引导企业在基地开展种业扶贫,帮扶了2.7万贫困人口,成效初显。

4.1 精准谋划,着力构建种业扶贫新机制

结合实际、厘清思路,有效对接良种繁育与扶贫攻坚两项工作,将良繁基地建设规划和产业扶贫工作方案紧密衔接,坚持“一张蓝图绘到底”,构建种业扶贫新机制。

4.1.1 制订良繁基地建设规划

通过广泛调研摸底,结合湖南种子种苗基地主要分布在贫困地区的实际情况,组织编制各制种大县基地建设规划、全省现代种业提升工程和乡村振兴种业投资项目,主要面向贫困地区的良繁基地,全省计划在5年内创建50个现代种业省级产业园。通过规划实行基地建设与种业扶贫有机结合。

4.1.2 设立产业扶贫种苗基地项目

结合省农委、扶贫办、财政厅联合制订的产业扶贫项目管理意见,支持种业企业在贫困村建设当地特色主导产业种子种苗基地,为扶贫特色产业发展提供种业支撑。基地项目财政扶持资金的75%可作为基地所在贫困村贫困户的股金入股,种子种苗企业基地项目批复后即拨付资金,到账日作为贫困户入股日。基地项目实施前5年,按“保本保底收益+按股分红”模式,保障贫困户的本金安全,每年分红不低于股金的8%,以后实行同股同权。通过项目,建立起基地与种业扶贫连接机制。

4.1.3 出台制种大县种业扶贫扶持政策

湖南省杂交水稻制种主要集中在14个制种大县。省农业农村厅根据各县情况出台种业扶贫政策,并将全省14个制种大县的种业扶贫政策以省农业农村厅文件印发给种业企业。扶持政策内容涵盖土地流转补贴、制种保险补贴、农机补贴、仓贮设施补贴、育秧大棚补贴、大户(含企业)奖励等各方面,促进杂交水稻制种与扶贫有效对接。

4.2 依托基地,着力打造种业扶贫新平台

为提升种子种苗良种繁育基地建设水平,湖南省建设现代种业制种产业园,按“一县一特”建设区域性和种植结构调整种苗良种繁育基地,依托基地开展扶贫。

4.2.1 打造一批制种产业园区

按照规模化、机械化、标准化、集约化和信息化基地建设目标,以企业和专业合作社为主体,重点在14个杂交水稻制种大县建立一批制种产业园,建立“企业+农户”精准对接模式,配套建设农田及烘干、加工基础设施,促使企业与制种户建立长期稳固的合作关系。将制种产业园纳入现代农业特色产业园补助范围,建成并通过验收后由省财政给予每园100万元补贴。全省规划的杂交水稻制种产业园中大多位于贫困县,隆平高科、优至种业、希望种业、永益农业、桃花源种业等首批创建的制种产业园建设地点都设在国家级制种大县和贫困县。

4.2.2 打造优势区域良繁基地

贫困地区特色扶贫产业发展,需要按照“一县一特”要求建设种苗基地,依托基地为特色扶贫产业发展提供优质种苗。隆平高科旗下的种苗企业—吉凤农业科技有限公司,在吉首市创建吉凤茶苗特色产业园良繁基地,支撑黄金茶特色扶贫产业发展。安化县为扶持黑茶特色产业发展,建设茶树繁育基地21.3 hm2大棚40个,年产优质茶苗2000万株。洞口县为支撑柑橘特色产业发展,在种苗基地创建了雪峰蜜桔无病毒种苗产业园良繁基地。洪江市国家级区域性良繁基地为支撑贫困县特色产业发展,建成无病毒柑橘繁育基地133.33 hm2、示范基地33.33 hm2,扩建无病毒苗繁育中心年产容器苗80万株,新建10个育苗大棚可年育苗50万株。

4.2.3 建设结构调整种苗基地

为满足种植结构调整和产业扶贫对特色种苗的需求,湖南省农业农村厅制订《种植结构调整种苗基地建设指导意见》,先期下达3000万元资金用于基地建设,三次召开基地建设调度会,抓实基地建设,11个种苗基地项目进展顺利,2019年基本具备结构调整和产业扶贫种苗供应能力。为进一步推动产业扶贫和结构调整对特色种苗的需求,湖南省农业农村厅印发《关于加快登记一批优势特色非主要农作物品种的通知》,举办了品种登记培训班,做好特色品种登记工作。全省2018年上报4批138个非主要农作物品种申请国家登记,并繁育了一批符合产业扶贫实际需要的“名、特、优、新”种苗。

4.3 锐意探索,着力创新种业扶贫新模式

4.3.1 推广杂交水稻制种的帮扶新模式

在种业扶贫工作中,针对不同地区的实际,探索出如下三种帮扶模式:

一是经纪能人带动帮扶模式。对有技术、有劳动力的贫困户,采用经纪能人带动帮扶模式。由企业和经纪能人直接签合同,经纪能人组织和带动贫困户从事制种,一般年份一亩制种田有4000元左右产值,制种贫困户可获纯利1000多元,在企业和经纪能人的技术指导下可实现“制种一亩、脱贫一人”的目标。湖南希望种业科技股份有限公司在武冈市司马冲镇的种子生产基地采取了该帮扶模式。

二是企业自制帮扶模式。对于没有制种技术、有劳动力的贫困户,采用企业自制帮扶模式。由企业将贫困户的土地流转过来,企业组织贫困户务工,贫困户既得到土地流转收入又获得劳务报酬,实现脱贫。袁隆平农业高科技股份有限公司在绥宁县唐家坊镇的制种基地、湖南永益农业科技发展有限公司在武冈市邓元泰镇的制种基地采取了该帮扶模式。

三是合作社集约经营帮扶模式。对于既没技术又没劳动力的贫困户,采用合作社集约经营帮扶模式。贫困户将自己的土地经营权入股合作社,合作社骨干、种业企业、贫困户基本按照1∶1∶1的比例入股,贫困户再从合作社分红受益,实现脱贫。袁氏种业高科技有限公司在通道县箐芜洲镇的制种基地采取了该帮扶模式。

4.3.2 实现行业发展与精准脱贫“双赢”的政策新模式

种业企业良繁基地大多位于贫困地区,种业企业发展不可能离开种子种苗繁育基地,种业扶贫扶持政策和措施必须兼顾精准脱贫和行业发展两个方面。湖南省发动企业自愿开展扶贫工作,根据贫困地区的资源禀赋,通过政策引导种业企业到制种大县制种,到特色产业县建立特色种苗繁育基地,推动特色扶贫产业发展带动脱贫。种业企业在帮扶的过程中通过享受政府扶持政策,在优势区域建立长期、稳固的种子种苗生产基地,提升基地建设水平,增强企业竞争能力。通过政策带动,实现了企业与贫困户的“双赢”。

4.3.3 省级担当作为倒逼市县出台政策的工作新模式

一般的工作都是省级制定政策市县负责落实,而湖南种业扶贫是省级主动发力推动市县出台扶持政策,促进扶贫工作开展。近年,湖南省摸清了种业行业扶贫底子、发动企业参与扶贫、推动“千企帮千村”、开展扶贫“村企对接”示范,探索种业扶贫新举措、开展特色种苗和结构调整种苗繁育基地建设、引导种苗企业与科研单位专家合作。湖南省组织各制种大县研讨种业扶贫工作,集中印发各制种大县种业扶贫扶持政策,引导种业企业按照“依法依规,自愿共赢”原则,积极投身产业扶贫,主动与制种贫困村结对并签订了制种扶贫帮扶协议。工作新模式推动湖南种业扶贫取得了新成效。